赵荣钦

华北水利水电大学测绘与地理信息学院教授、副院长,博士生导师

2020/2021年中国城市规划年会暨2021中国城市规划学术季期间,在“‘双碳’与国土空间规划创新”学术对话上,华北水利水电大学测绘与地理信息学院教授,副院长,博士生导师赵荣钦作题为《减碳、发展、民生与公平:新时代国土空间规划的多重意义》的学术报告,本文根据现场录音整理(已经本人审阅)。

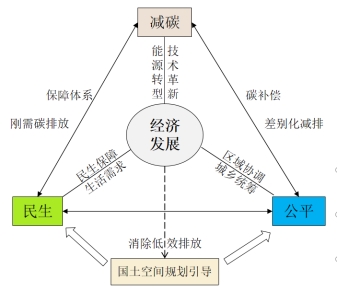

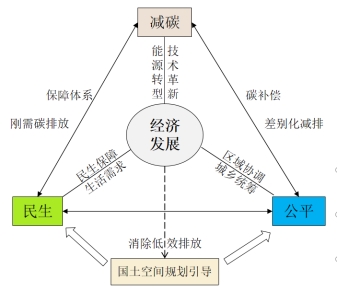

赵荣钦教授认为,碳达峰碳中和是一项长期的系统工程,切忌一刀切,要在做好碳减排时序安排和差别化减排的同时,做好降碳和其他经济社会发展目标的协同。作为人类活动的重要承载,国土空间在引领经济社会发展中具有重要作用。未来要通过规划引导和空间治理,限制发展中无效的、内卷的碳排放,使其成为对民生、公平的重要支撑,并通过碳补偿和生态产品价值实现,引导在迈向双碳目标的同时兼顾区域协调、城乡统筹、民生保障和公平发展,走出一条中国特色的降碳和发展、民生和公平多赢的道路。

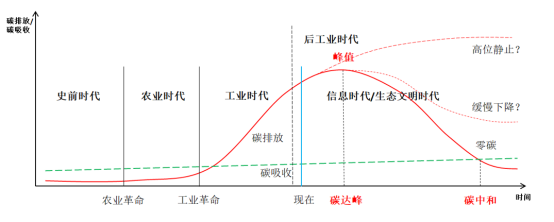

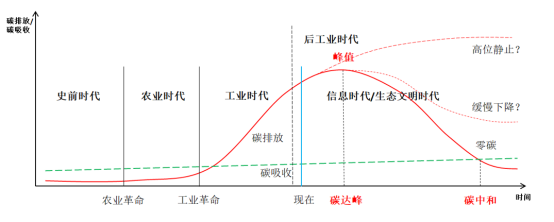

去年9月份以来,中央多次提出“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的目标。双碳目标的提出是当前中国面临深刻国内外背景下的必然选择,既体现了中国应对全球气候变化、构建人类命运共同体的责任担当,也是中国经济社会未来高质量发展的内在需求,必将推动经济社会的根本性变革,带领中国从后工业时代进入生态文明时代。

1、运动式减碳。今年7月份,中央政治局会议提出要避免“运动式”减碳。当前“运动式”减碳主要表现为:一方面是为虚喊口号、蹭热点,打着低碳的旗号,实际上是高碳的改头换面;另一方面是过度行动,一刀切关停,或不考虑地方实际的减碳。

2、部门之间不协调。不同部门持不同态度,大多只考虑部分自身利益,被动应付心态明显,未考虑与其他部门的协调和整体低碳发展的目标要求。

3、区域之间不协调。地方保护主义明显,在GDP考核目标压力下,地方政府依然是投资的冲动,一定程度上造成重复建设、恶性竞争、产能过剩等现象,也造成了低效或“无效”的碳排放。

4、双碳路径不明确。地方政府对于未来如何结合地方实际做好低碳发展的时序和路径安排缺乏清晰的认识。比如:未来长期的低碳到底应该怎么走?如何结合地方实际?如何制定切实可行的的碳达峰碳中和行动方案?减排的重点领域是什么?如何做好时序安排?这些深层次的问题值得进一步思考。

5、未统筹考虑多目标的协同。减碳的同时还要考虑民生、就业、公平等很多问题,如何统筹考虑、多目标兼顾是一个值得深入思考的问题。

减碳不是唯一的目标,在当前双碳热的背景下,切忌一味的考虑降碳,而忽视其他目标。新时代中国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分发展之间的矛盾。因此,在减碳的同时关注发展、民生和公平既是未来解决主要矛盾的需要,也充分反映了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的要义。

1、减碳和发展的平衡。减碳不是最终目标,应该是发展基础上的降碳。首先应该是保证基本生产生活的需要,减碳一定要遵循经济社会发展的规律。

2、减碳和民生的协调。在降碳的同时,要考虑民生保障领域(基础设施建设、公共服务均等化和医疗教育等民生项目)的刚需碳排放,减碳的同时关注民生需求。

3、减碳和公平的统筹。做好区域产业协同规划和协同减排(对于欠发达地区应考虑差别化减排,从国内来讲实际上也应该是“共同但有区别的减排”),避免重复建设和大城市的过度投资,同时考虑以碳为纽带开展区域及城乡之间的横向补偿,在减排的同时体现公平。

从降碳、发展、民生和公平等不同视角来看,未来的发展道路应该考虑多目标的协同,并将这些目标纳入到国土空间规划体系中。

降碳视角:推动“传统高碳—碳强度下降—碳达峰—降碳—零碳(碳中和)”路径的实现。

发展视角:推动从传统的粗放型发展向未来高质量发展转型。重点是通过能源革新、技术进步、结构调整等推动双碳目标的实现。

民生视角:要从以往对民生领域关注和投入不足转向更加关注民生的转变。要加强民生建设(比如公共基础设施、公共服务、保障房建设等),保证民生刚需的碳排放。

公平视角:推动从过去的不平衡不充分发展向更加公平和均衡的发展转型(包括城乡统筹、区域均衡和阶层公平)。

国土空间规划视角:推动从空间管制的目标向兼顾多元目标的规划转变。通过规划引导,助推落实双碳战略的同时,实现社会和民生等多元目标的实现,这应该成为国土空间规划的重要方向。

在制定碳中和路径时一定要考虑不同区域的自然条件、资源禀赋、生活水平、能源和产业结构、经济发展基础等现实条件综合确定,切忌一刀切,而是要因地制宜,实现差别化、多目标兼顾的减排。从国土空间规划与治理的角度来讲,应注意以下几点:

1、城市规划中,应避免无序扩张和大拆大建,加强城市精细化管理;加强保障房建设、医疗教育和社区服务项目建设;做好低碳型和气候适应型规划;考虑适度的用地功能混合,降低城市通勤交通碳排放。

2、乡村规划中,应更关注公共基础设施建设和公共服务均等化,重点加强民生建设,做好乡村社会保障;发展各具特色的乡村产业;积极探索农业碳汇和农村生态资本价值的实现机制。

3、区域规划中,应做好区域协同规划,实现协同减排和统筹发展,避免重复建设和恶性竞争;关注区域不平衡发展问题,考虑如何引导在碳减排的同时实现区域的均衡发展。

4、产业规划中,要进一步优化产业空间布局,考虑区域产业协同和差别化错位发展,避免区域产业同质化发展造成产能过剩;同时强化产业政策与国土、环保等其他相关部门政策的衔接。

5、土地规划中,应考虑建立差别化的土地利用碳排放阈值,探索基于碳排放约束的国土空间优化模式;加强民生用地的保障;构建基于区域主体功能理念的多层次国土空间碳补偿体系,探索利于民生和公平的国土空间治理体系。

1、碳达峰碳中和是一项长期的系统工程。切忌冒进和一刀切,要有打持久仗的准备,要实现差别化的治理。

2、国土空间是人类经济社会活动的重要承载,国土空间规划可以通过空间优化、生态建设、产业调控、城镇布局和用地管制等多方面引领区域低碳发展。

3、未来,应以多目标优化国土空间格局,推动双碳目标与发展及社会目标的实现。应通过规划引导和空间治理,限制发展中无效的、内卷的碳排放,使其成为对民生、公平的重要支撑,并通过碳补偿和生态产品价值实现,引导在迈向双碳目标的同时兼顾区域协调、城乡统筹、民生保障和公平发展,走出一条中国特色的降碳和发展、民生和公平多赢的道路。

原文始发于微信公众号(国地资讯):国土空间规划的减碳、民生与公平 | 华北水利水电大学赵荣钦

规划问道

规划问道