1

研究背景

2

理论基础

3

研究视角和方法

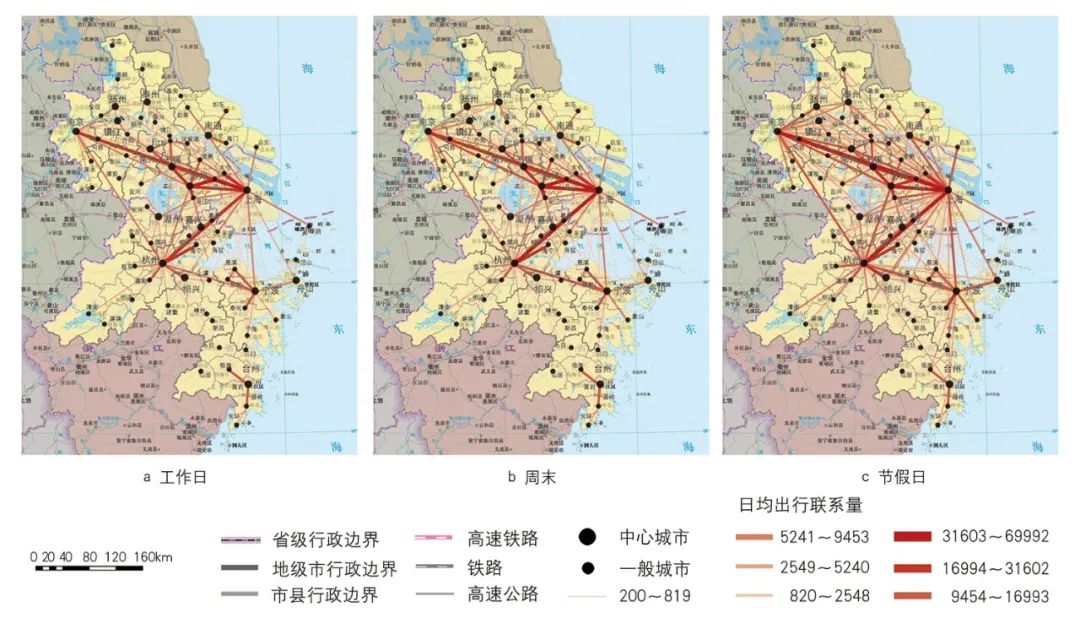

本文使用手机信令数据计算得出居民城际出行联系,作为区域空间内的人流要素,分别从场所空间和流动空间两个维度测算了长三角城市群的空间组织特征。在此过程中,采用了城市等级和腹地、城市网络的测度的多种方法,并将呈现的空间特征与《长江三角洲城市群发展规划( 2016-2030)》、各个城市总体规划中所制定的都市圈范围进行了对比。

▲ 图 | 长三角城市群的日均城际出行联系

注:由于城市间联系线较多,城市间低于200人次的出行联系并未显示。

* 基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2020)3189号的标准地图制作,底图无修改。

4

研究结论

长三角城市群的空间组织具有“场所空间”与“流动空间”双重特征:城市等级和腹地出现了扁平化、边界模糊的现象,表明以严格的中心地体系为代表的场所空间逐步瓦解;城市间的城际出行联系增强,以城市网络为代表的流动空间已经形成。

中心流理论更适合解释当前长三角城市群的空间组织特征。尽管当前上海、杭州和南京等核心城市仍集聚发展,但城市的对外联系越来越明显,功能服务已不限于自身腹地,产生大规模的远距离功能联系。此时城市具有了“双重功能”,即城市对外功能(城市性)与城市对内功能(城镇性)。上海、杭州和南京等核心城市间形成的功能网络叠加在原有的中心地体系上,最终呈现出非均衡网络结构特征。信息化时代以来,时空距离的限制有所弱化,城市间人流、信息互联互通的趋势更加明显。然而,城市群形成完全均衡网络结构会是漫长的过程,根植于场所的城市发展基础和时空成本依就显现,具有“场所”和“流动”双重特征的长三角城市群空间组织将长期存在。

5

规划启示

在规划内容上,当前研究表明了基于真实功能联系的都市圈范围扩展且边界模糊。以浙江省湖州市为例,浙江省、杭州市的相关规划认为湖州属于杭州都市圈,然而湖州市03版城市总体规划和17版城市总体规划(草案)均把融入上海作为优先方向。本研究发现湖州大部分地区与上海都市圈的联系更为紧密,只有湖州南部地区属于杭州都市圈,说明湖州与上海都市圈产生更多的商务、旅游等联系,是居民“用脚投票”的结果,并非行政意志能够转移的。所以规划不宜规定某城市归属于特定的都市圈,一个城市可以参与到多个都市圈中,这取决于区域产业分工,可以在市场机制作用下动态调整。此外,构建多层次的现代交通体系,完善都市圈内的交通设施和都市圈之间的城际交通设施,对人口、产业等各类要素在都市圈内部的高效集聚和都市圈之间的合理流动起到支撑作用。因此,都市圈建设将重塑长三角城市群的场所空间和流动空间,在现代交通设施的支撑下既要实现集聚经济效益,成为区域经济发展的新增长极,又要推动发展要素的扩散效应,实现区域一体化发展。

原文介绍

《基于城际出行的长三角城市群空间组织特征》刊于《城市规划》2021年第 11 期第43-53页。

王 垚,博士,苏州科技大学建筑与城市规划学院讲师,硕士生导师。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

封面图片源自:中国政府网 新华社记者 李博 摄

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】基于城际出行的长三角城市群空间组织特征

规划问道

规划问道