城市发展与土地政策研究所

-持续关注城市与土地动态-

生态保护与修复系列

目录

生态保护修复的新形势

生态保护修复治理方式转变

小结

•

Part One

•

生态保护修复的新形势

(1)生态环境相关的全球化系统性风险正在加剧

当我们还在疲惫的忙于应对全球地缘政治动荡、全球经济一致放缓,以及气候问题应对不足、技术治理不足、艰难运行中的卫生体系等重大问题之时,未来全球化系统性风险正在生成、加剧。

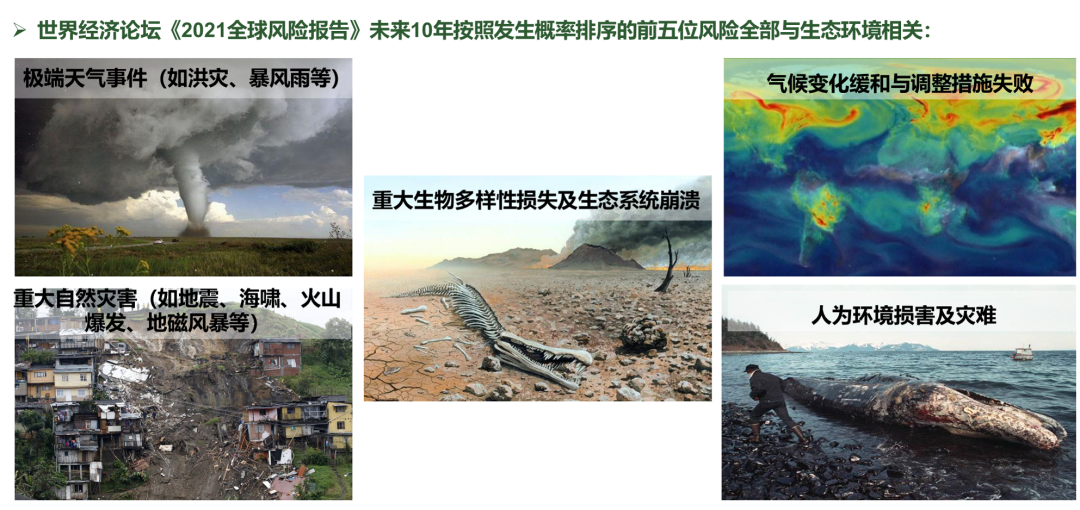

——根据世界经济论坛《2021全球风险报告》未来10年按照发生概率排序的前五位风险全部与生态环境相关,即:

• 极端天气事件(如洪灾、暴风雨等);

• 气候变化缓和与调整措施失败;

• 重大自然灾害(如地震、海啸、火山爆发、地磁风暴等);

• 重大生物多样性损失及生态系统崩溃;

• 人为环境损害及灾难。

——从未来十年对全球造成的影响的严重程度来看,前五大风险中三大风险与自然生态环境有关:

• 传染病;

• 气候变化缓和与应对失败;

• 大规模杀伤性武器;

• 重大生物多样性丧失和生态系统崩溃;

• 自然资源危机。

(2)“30.60”碳排放国际承诺的兑现,对通过生态保护修复路径实现生态系统碳汇增量的需求愈加迫切

——我国“30.60”碳排放任务目标艰巨

2019年我国CO2排放量为101.75亿吨,与美国、印度、俄罗斯和日本CO2排放量之和相当,连续13年全球最大的温室气体排放国。其中,土地利用变化是仅次于能源消费的第二大陆地生态系统碳源。2020年9月我国在第七十五届联合国大会承诺“碳达峰2030、碳中和2060”的碳目标。

——习近平主持中央财经委员会第九次会议强调提升碳汇增量

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要提升生态碳汇能力,强化国土空间规划和用途管控,有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用,提升生态系统碳汇增量。

——全球应对气候变化战略下碳排放权交易市场潜力巨大

2011年确立北京、天津、上海、重庆、湖北(武汉)、广东(广州)、深圳等7个碳交易试点,两年内全部启动交易。2019年,广州研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。2020年12月,生态环境部出台《碳排放权交易管理办法(试行)》、2021年全国碳市场即将开启交易。

(3)生态文明建设、山水林田湖草系统保护修复被提到我国空前的历史高度和战略定位

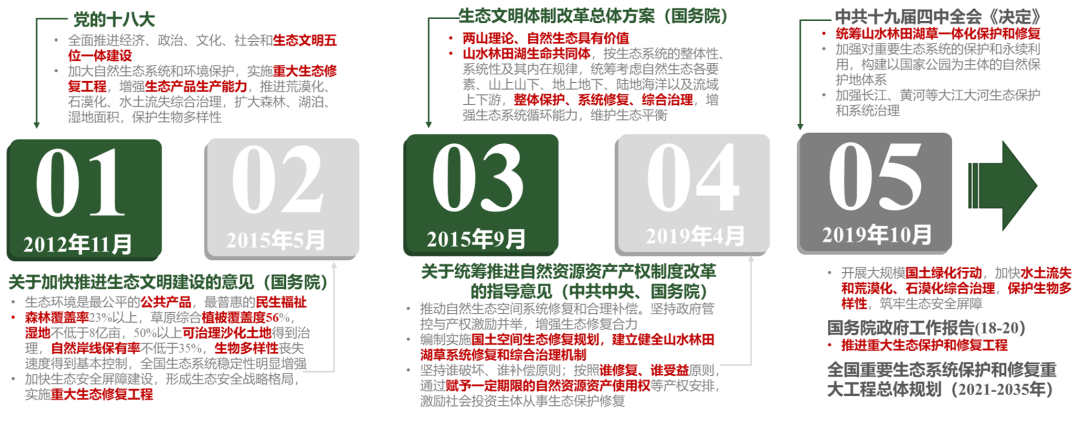

自十八大将生态文明纳入到经济、政治、文化、社会和生态文明五位一体建设布局后,国家层面频繁出台了相关政策文件,并在历届的政府工作报告、重大规划中,明确生态文明建设、生态保护修复战略部署及工作内容。建设生态文明摆在实现中华民族伟大复兴中国梦的突出位置。

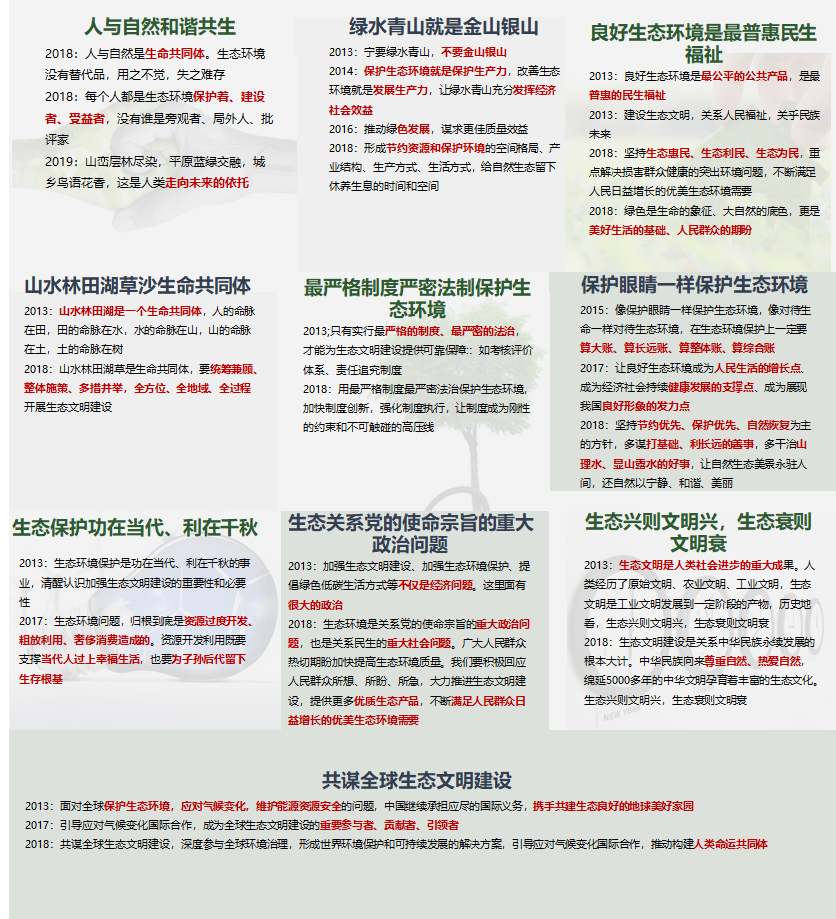

(4)新时期习主席生态文明建设理论、内涵不断完善与丰富

——十大理论:

• 科学自然观——人与自然和谐共生

• 绿色发展观——绿水青山就是金山银山

• 基本民生观——良好生态环境是最普惠民生福祉

• 整体系统观——山水林田湖草沙生命共同体

• 严密法治观——最严格制度严密法制保护生态环境

• 主要矛盾观——保护眼睛一样保护生态环境

• 代际公平观——生态保护功在当代、利在千秋

• 基本政治观——生态关系党的使命宗旨的重大政治问题

• 历史发展观——生态兴则文明兴,生态衰则文明衰

• 共赢全球观——共谋全球生态文明建设

——三大共同体

人与自然是生命共同体、山水林田湖草沙生命共同体、人类命运共同体。

(5)十四五生态文明、高质量发展、绿色发展、新型城镇化、乡村振兴、粮食安全战略叠加,生态保护修复全域性、系统性、综合性加强

——提升生态系统质量和稳定性

坚持山水林田湖草系统治理,着力提高生态系统自我修复能力和稳定性,守住自然生态安全边界,促进自然生态系统质量整体改善。

• 国家重点生态功能区、生态保护红线、国家级自然保护地等为重点,实施“三区四带”重要生态系统保护和修复重大工程,加强生态屏障建设。

• 加强长江、黄河等大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理,加强重要生态廊道建设和保护。

• 全面加强天然林和湿地保护,湿地保护率提高到55%,森林覆盖率24.1%。

• 科学推进水土流失和荒漠化、石漠化综合治理,开展大规模国土绿化行动,推行林长制。

• 推行草原森林河流湖泊休养生息,健全耕地休耕轮作制度,巩固退耕还林还草、退田还湖还湿、退围还滩还海成果。

——重点战略地区

• 长江经济带:坚持生态优先、绿色发展和共抓大保护、不搞大开发,协同推动生态环境保护和经济发展,打造人与自然和谐共生的美丽中国样板。

• 黄河流域:上游三江源“中华水塔” 重点生态系统保护和修复,中游黄土高原水土流失治理,下游二级悬河治理和滩区综合治理,黄河三角洲湿地保护和修复。

——开展全域土地综合整治

通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护、防灾减灾和历史文化传承,分类推进村庄建设,规范开展全域土地综合整治,优化布局乡村生活空间,严格保护农业生产空间和乡村生态空间,科学划定养殖业适养、限养、禁养区域。

•

Part Two

•

生态保护修复治理方式转变

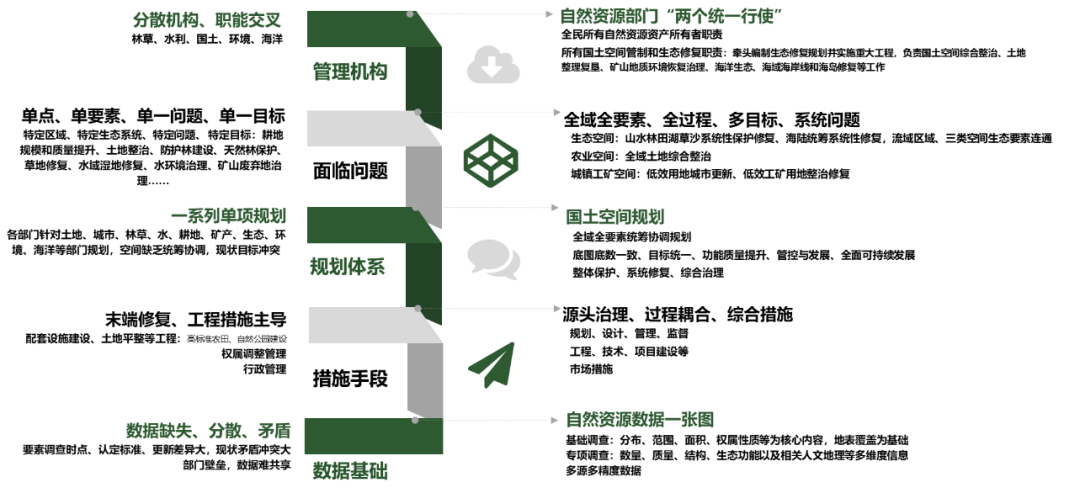

随着生态文明建设理论、要求、实践的不断丰富,新形势下亟需通过管理机构、管理目标、规划体系、措施手段、数据基础等方面的转变,构建以生态保护为目标,统筹多种资源要素系统治理的国土整治与修复体系。

•

Part Three

•

小结

当下,人类正在经历百年未有之大变局,地缘政治动荡、全球经济一致放缓、传染病等正在给人类带来巨大灾难。未来,人类将共同面临气候变化、重大生物多样性损失及生态系统崩溃、自然资源危机、极端天气事件、重大自然灾害、人为环境损害及灾难等全球性、系统性的问题。新时期,生态文明建设、山水林田湖草系统保护修复被提高到我国空前的历史高度和战略定位,习总书记关于生态文明的理论和内涵也在不断丰富、完善,提出了十大理论、三大共同体建设要求。建设生态文明已然摆在实现中华民族伟大复兴中国梦的突出位置。

新形势下,亟需通过管理机构、管理目标、规划体系、措施手段、数据基础等方面的治理手段、方式的转变,构建以生态保护为目标,统筹多种资源要素系统治理的国土整治与修复体系。

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):生态保护与修复:国土空间生态保护修复新形势及治理转变

规划问道

规划问道