《中国文化遗产》2017年第4期

从鼓浪屿文化遗产地保护管理规划的编制与实施谈规划系统中的整体性、关联性与动态性

(上)

魏青

摘要:鼓浪屿文化遗产地保护管理规划,从鼓浪屿申请列入世界遗产预备名录之前开始编制,于其列入世界遗产预备名录之后由厦门市政府颁布实施。在鼓浪屿正式申报世界遗产名录过程中,该规划得到了较为充分的执行,为鼓浪屿建立对突出普遍价值和遗产资源的整体保护体系起到了重要的指导作用。规划编制单位全程参与了保护管理规划的实施和过程中的动态调整,规划的主旨和总体框架策略在调整变化中得到了贯彻。回顾该规划在鼓浪屿成功列入世界遗产过程中的作用,可以发现以遗产价值为核心,以优势和潜力为导向,从整体性、关联性和动态性的思考角度强化规划策略系统性和适应性的重要作用。

关键词:鼓浪屿;文化遗产地;保护管理规划;整体性、关联性、动态性

1. 规划背景

鼓浪屿文化遗产地保护管理规划的编制工作,开始于2009年,与鼓浪屿申报世界遗产的价值研究、文本编制工作同步启动,于2009年完成纲要阶段,2011年完成初稿,2013年随申报文本更新而调整修订后在2014年由厦门市政府正式颁布实施。

在推动以世界遗产为目标的保护计划之前,鼓浪屿已经建立了多种历史文化资源保护体系。其中包括从1988年开始的国家级风景名胜区保护体系,从2000年开始的历史风貌建筑保护体系,文物保护单位方面也因鼓浪屿近代建筑群被列入第六批全国重点文物保护单位,一部分最具代表性的历史建筑进入到国家层面的保护体系。这些保护体系都制定了各自的保护规划,积累的保护成果,使鼓浪屿得以保留下来具有突出普遍价值潜力的文化遗产资源。但这些保护体系所关注的,大部分是艺术价值相对突出、适宜作为景观游赏资源的对象,保护的体系并未整体关注鼓浪屿历史国际社区在社会、经济、文化、技术、环境等多向度丰富的变化,以及跨越全球的多元文化在此交汇、相互影响和融合成果的深层意义。对于文化资源的保护目标、对象、管理手段和技术措施相对单一。另一方面,改革开放之后“退二进三”的产业调整,强化风景旅游区单一功能发展的同时,随人口衰减对社区公共资源的削减,加之旅游业发展的低端化对历史环境和社区生活造成日益严重的负面影响,又使鼓浪屿的文化遗产保护和社区文化活力面临日益严峻的挑战。

基于对鼓浪屿世界遗产突出普遍价值潜力的研究,申遗阶段对鼓浪屿遗产资源的认定,不同于上述已有文化资源保护体系,而是一个以社区整体形态为核心的复杂系统,将历史一层层叠加的建筑和文化遗迹,周边环境还有社区文化生态融为一体。同时,鼓浪屿的遗产价值,来源于历史上那个社区群体的创造积累,又将由当代的社区保护、传承给未来。遗产地保护管理规划,正是从这些理解认识出发,希望建立更系统的框架,为鼓浪屿提供保护管理的工作提供长期有效的实施策略。

2. 规划主旨和基本框架

2.1. 规划主旨

2.1.1. 建立在关联性上的整体性保护

通过资源调查和价值研究重新建立起来对鼓浪屿遗产资源的理解和认知,是一个在各个发展阶段积累下来的、由各种类型组成的、相互联系交织在一起的整体。鼓浪屿的突出普遍价值,并不因这个体系中个别要素或个别类型的突出而得到体现,而是依存于整合的系统。虽然申报文本中筛选出了核心代表性要素,但其目的主要是为了更清晰明了又不失全面地呈现整体故事脉络,对价值主题起到核心例证支撑作用。只有构成丰富历史背景的遗存体系同时存在,这些故事脉络和关键例证才不会显得孤立单薄。因此对鼓浪屿物质形态遗产资源的保护,必须是建立在要素之间关联性上的整体性保护。保护对象的基本框架(详见后文)也由此主旨产生。

建立在关联性上的整体性保护,也包括了对物质遗存与社区关系的强调。在充分认识到从历史社区到当代社区的传承变化关系、物质空间形态和当代社区文化传统、文化特质之间的依存关系等问题的基础上,实践世界遗产保护理念,改善社区文化与物质遗存之间的共生环境,推动社区在参与遗产保护活动中恢复文化活力,也就成为规划管理任务组织框架设定中的核心思路。

2.1.2. 以发挥优势和潜力为策略导向

规划通过现状调查和对以往工作的回顾,发现了很多未来鼓浪屿文化遗产保护可以依托的核心优势和重要潜力。一方面价值和物质遗存上的优势是其丰富的遗存可能呈现的对一部近代史整体而又细腻生动的解读,而各种主题的多元文化元素与世界各地的关联,使鼓浪屿具有在全球视野下广泛恢复文化交流的潜力。另一方面,在社会治理方面相对成熟的法制民主观念,当地长期在大量历史建筑保护中积累的成果和经验,从老一辈到年轻一代社区民众对鼓浪屿历史文化得以妥善保护的殷切期待,和他们在鼓浪屿文史研究上自发而持续投入的热情,还有虽在消逝但仍然依稀可以感受到的鼓浪屿文化传统,都是在下一步遗产地保护管理中可以发挥的优势和潜力。虽然评估中也发现很多问题和漏洞,但解决问题的同时,更重要的是看到这些优势、潜力所具有的可能性。这是鼓浪屿保护管理规划在策略制定上坚定的以发挥优势和潜力为导向的基础。

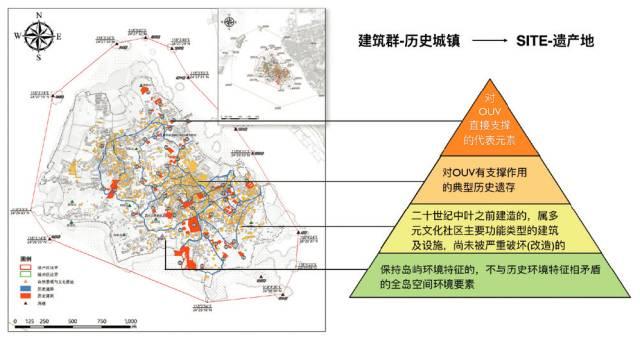

2.2. 保护对象的基本框架

如前文所述,从世界遗产突出普遍价值的研究建立的鼓浪屿文化遗产资源体系,是一个复杂系统。这个系统不仅具有有极强文化多样性,也带有精确时代特征和各个发展阶段的鲜明差异,更由于内容的丰富,能够呈现不同文化元素之间的影响关系和特征演变的清晰脉络。正是这种复杂性、各个要素之间内在的关联性展示出来丰富的“故事情节”,加之物质遗产之中依稀尚存的文化特质,是鼓浪屿这一综合性的文化资源的魅力所在。因此结合申报文本的价值论述,规划将鼓浪屿的文化遗产资源内容划分为四个层次进行保护(图01)。

图01/规划中的鼓浪屿保护对象框架

2.2.1. 核心要素层次

包括51组代表性历史建筑和宅院、2组文化遗迹,4组历史道路和7处蕴含着丰富文化意义的自然景观要素,在空间上几乎覆盖全岛。这部分是申报文本描述和解读的重点,其选取依据综合考虑了三个体系的标准。一是文化的多样性,关注到本土文化族群、各国外来文化群体和返乡华侨群体各自文化特征的代表;二是功能系统性,关注历史国际社区这一特定社会形态的运行机制和各种功能要素,并突出了全球化、近代化特定阶段的时代整体特征,岛上大部分公共建筑历史遗存因这个标准被纳入进来;三是鼓浪屿自身发展阶段性,关注文化交汇、影响、融合过程中三个阶段特征的典型代表,并在前两个体系的基础上尽可能呈现其变化的线索,如华人住宅从传统闽南民居到叠楼再到洋楼的变化,以及教堂、校舍、医院、文化娱乐设施、现代化基础设施等从早期西方人的建设到后期华人精英建设成就的对照实例。这些代表要素中,如见证了东西方文化第一次在鼓浪屿相遇的黄氏小宗、见证早期从事劳工贸易的洋行货仓遗址、见证工部局初期阶段的工部局建筑遗址、见证了后期华人在社区建设中重要贡献的延平戏院,之前都未被列入任何类型的保护体系,但在勾勒鼓浪屿近代发展的主线和突出普遍价值的论述中,却有着不可或缺的作用。

这个层次的保护对象,是规划在保护、展示、利用等方面制定具体措施的重点,逐一做出了具体规定和任务计划。同时在保护身份方面,规划提出将其纳入省级以上文物保护单位的要求,以加强对这一层级对象保护的保障。申遗过程中,核心要素中的一部分被补充列入了第七批全国重点文物保护单位。在世界遗产评估机构的建议下,也已考虑将剩余所有核心要素纳入第八批全国重点文物保护单位的计划。

2.2.2. 已列入历史风貌建筑和纳入文物保护单位的历史遗存

包括三百余栋历史风貌建筑和核心要素之外的各级文保单位。这些对象不仅在外观样式上也多具有突出鲜明的特征,而且与代表性要素一样,往往和重要的历史人物、事件有着密切的关联,是核心要素群体在各个类型和主题上的扩展和补充,极大地丰富了鼓浪屿这部历史的可读性。在规划的体系上,它们成为阐释展示体系重要的扩展对象。对这一层次的保护对象,按照各自保护身份纳入相关保护体系,具体保护方式参考同类核心要素。

2.2.3. 岛上其他现存的历史阶段(1950年代以前)的建筑遗存

这些建筑可能在风格代表性、功能典型性、历史关联性方面不很突出,但却是前两个层次的背景烘托,并对真实反映当时岛上完整的社会阶层和社区形态有着重要的意义。在申遗过程中,全岛实施了新一轮历史建筑普查,共补充认定了540处历史建筑,使全岛历史风貌建筑的总量达到931处。在规划体系中它们是衔接历史线路,维持不同街区历史肌理特征的重要内容。

2.2.4. 整个海岛的环境基底

包括其他现存的建筑和景观环境。对这个层次,规划主要在全岛风貌、天际线、重要景观廊道等方面提出了保护要求,同时为保持历史环境的真实性,也对非历史建筑的改造更新提出了风格样式上的指导意见,避免新的不协调因素出现的同时,也避免混淆历史时代关系的建筑风格语汇滥用。

2.3. 保护管理任务的基本框架

在制定规划内容框架的过程中,考虑的核心问题是在鼓浪屿这样一个新定义的遗产地内,从原来较为分立的景区、社区管理体系整合统一到遗产地社区的管理体系的过程中,如何梳理、强化各项保护管理任务之间的线索和逻辑关系。因此,规划在参照常规保护规划章节体例的基础上,将管理体系建设章节设置在前,以确立后续章节规划任务执行的前提条件,并在规划的执行计划部分,将所有重点工作按管理架构划分为六个体系,以强化工作体系内部的系统性和相互之间的逻辑关系。

2.3.1. 组织管理与能力提升工作

重点是根据保护需求完善保护管理体系,统一保护意识。这是后续所有工作得以落实的基础。具体任务一方面包括职能设置、立法保障、人才需求等管理机构核心建设计划,以及考虑到岛上历史建筑保护的工作量,提出建立鼓浪屿历史建筑保护维修专业工程队伍的计划;另一方面是建立管理能力的提升机制,如培训计划和保障,架设外部专业机构的技术资源支撑体系等;第三个方面是保护理念的统一和知识的传播,包括明确保护理念在相关制度、规划制定中的落实任务,建立管理机构和社区民众的沟通渠道与合作机制,进而形成覆盖管理者和社区民众的遗产保护知识管理体系。

2.3.2. 保障保护决策科学性的基础性工作

这部分工作主要是针对以往因历史依据研究不充分导致历史建筑保护再利用中真实性受到影响的情况,同时由于历史原因,鼓浪屿的历史档案文献散失情况比较严重,需要综合各种渠道搜集、判断、拼接、整合。因此这组工作包括根据可能有效的资源渠道布置的档案收集整理计划,按照价值主题框架完善资源普查细化保护对象清单计划,设定研究团队组织框架和课题任务,并提出将档案与研究成果汇总共享的档案信息中心建设计划,以此保障保护决策必需的资料来源的准确、丰富和可用。

2.3.3.遗产要素和历史环境的保护工作

从各级遗产要素保护身份的确立公布开始,进而完善保护决策程序,建立对鼓浪屿特有的历史建筑保护维修材料工艺技术的保障体系,再到具体遗产要素保护工程的实施计划,历史环境的恢复和不协调因素的整治计划,以及选取重点对象开展保护再利用试点案例,直到在实践经验积累上制定各类技术性导则。这是一套整合了管理依据、工程任务、管理工具和技术保障机制的综合措施。由于申遗前期阶段岛上维修、建设工程均由鼓浪屿管委会规划处主管,因此更便于将这一组工作系统组织实施和前后贯通。申遗过程中文保处在原规划处基础上成立,在文物管理部门的指导下进一步加强了遗产要素保护方面的工作力度。

2.3.4. 威胁因素的防御监测工作

包括对灾害风险的评估分析,完善应急预案和筹备防灾资源,开展防灾减灾专项研究课题;相关知识技能在各相关方的传播培训计划;建设监测系统和监测机制,实施保存状态和各项灾害威胁因素监测计划。

2.3.5. 阐释展示和资源利用方面的工作

规划将对遗产价值和保护工作的阐释展示作为遗产地社区内部、遗产地与外部公众沟通的媒介,分渠道,多层次地建立阐释展示体系,从而使社区和公众对遗产价值达成较为一致的理解,并认同对各类遗产要素的保护需求。主要工作内容一方面包括对内对外网络渠道的信息平台建设,实现对遗产价值、保护状况和发展计划相关信息的及时传播;另一方面是由政府部门推动专题场馆、核心要素展示项目及标识说明系统,结合相关鼓励扶持政策带动社区博物馆模式的发展,并在其中加强表示说明性、解读阐释性和体验参与性等多种方式与各类遗产要素特色、潜力的结合。基于鼓浪屿遗产的社区形态和相对成体系的要素保存状况,最终希望形成社区整体参与的价值阐释展示网络系统,为遗产地的价值和历史文化积淀提供立体的、有深度的解读和丰富多样的文化体验。

遗产资源利用方面的工作,一方面是针对旅游,结合游客细分提出旅游活动的引导方向,以降低对遗产环境、社区生活的负面影响为目的,提出对旅游活动的控制指标和措施;另一方面是结合保护和社区生活合理需求,制定遗产资源保护利用的技术导则,并在宏观层面结合详规明确岛上的分区发展方向和用地功能的优化调整。

2.3.6. 针对社区的工作

这方面衔接了第一组中管理机构与社区建立的沟通渠道,主要目的是希望在社区达成遗产认知和保护观念的普及,调动社区参与遗产保护的热情。规划设定的具体工作包括对社区的宣传、培训计划,分类定向编制指导手册普及遗产保护理念、管理制度和知识技能;协助社区和主要利益相关者团体设立公约,提升保护意识;在政策中补充社区公众参与遗产保护的渠道,完善相应的奖励、激励机制等。

在划分上述六组工作任务基本框架的基础上,规划在执行计划部分为每个具体的工作任务明确了具体内容、预期成果、主要执行机构和工作周期,以保障规划任务的可行性,并进一步明确了任务之间的衔接关系。

3. 规划执行概况

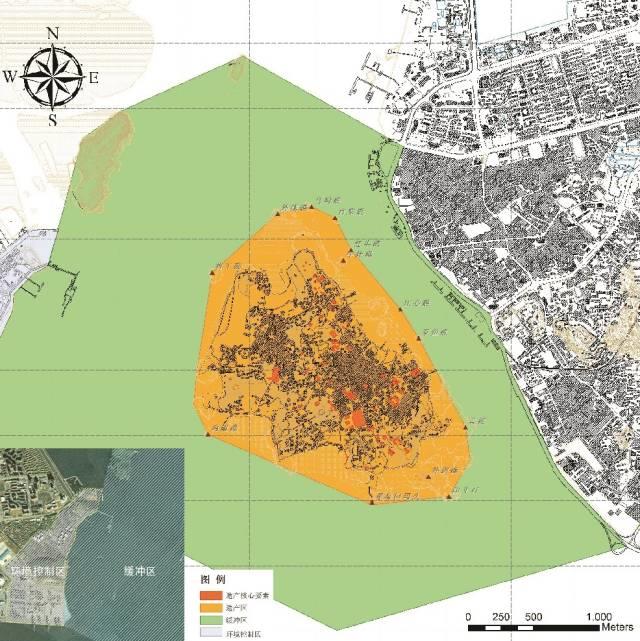

2011年,在前期规划纲要基础上深化完成了保护管理规划(图02)。当时鼓浪屿尚未列入世界遗产预备名单,规划在执行计划上制定了近期五年计划和中远期十年计划,希望通过近期阶段的工作建立全岛保护的基本体系,使遗产地综合的保护管理工作步入正轨,初步恢复全岛历史环境氛围,并遏制业已凸显的旅游业爆发式发展对遗产地造成的不良影响,满足列入世界遗产的基本条件。为进一步突出重点,又在近期计划中划分出紧急执行阶段的重点任务,预期集中在两年内完成,以快速搭建保护管理的基本构架,推动一批有示范性的保护、整治和展示的实施项目,在启动申遗后较快的呈现积极成效。规划成果于2011年经专家论证,也获得了鼓浪屿管委会和厦门市政府的认可。此时规划中的部分内容,包括地方立法、一些保护和整治工程和基础研究工作,以及一些立竿见影的整治项目已经开始付诸实施。

图02/《鼓浪屿文化遗产地保护管理规划》中的遗产区、缓冲区、环境控制区规划图

2013年,鼓浪屿进入世界遗产预备名单,同年《厦门经济特区鼓浪屿文化遗产地保护管理条例》颁布执行,对全岛完整的文化遗产资源系统的保护获得了立法保障。保护管理规划随申报文本对遗产要素和遗产区划的调整,以及预期进入申报的时间计划而修订。在这一版中,预计近期两年内完成申遗启动前的准备工作;中期五年按世界遗产要求健全保护管理体系并使遗产地总体达到良好的保护利用状态;远期逐步提升并结合遗产价值特色拓展文化产业发展方向。2014年初,规划由厦门市颁布实施,而这一年,也是鼓浪屿旅游压力发展到历史最高峰的一年,商业化对鼓浪屿历史环境和社区生活的冲击愈演愈烈。遗憾的是,由于鼓浪屿和厦门市管理机构人事变动,以及对于是否能进入正式申报阶段的疑惑等一系列客观原因,规划制定的诸多任务在一段时间内未能如期推动。而另一方面,和鼓浪屿保护、整治相关的一系列专项规划在遗产地保护管理规划的基础上陆续编制完成,《鼓浪屿—万石山国家级风景名胜区的保护规划》也同期修编,并和保护管理规划在整体保护方面取得了进一步的协调,为后期多规合一、统筹管理奠定了较好的条件。

2015年上半年,国家文物局推荐鼓浪屿作为中国2017年世界文化遗产的推荐项目。但由于种种影响因素,2015年底才逐步进入最后冲刺阶段。针对时间紧、任务重的现实情况,规划编制方与管理部门在已有规划框架基础上,进一步筛选组合工作任务,拟定了冲刺阶段的实施重点,并根据具体进展在实施中及时调整。在当地政府、社区民众和专业机构、专家群体近一年的全力推动之下,该规划中近、中期的大部分既定目标得以实现,在管理体系建设、遗产要素保护、历史环境恢复、价值阐释展示、遗产资源利用和社区参与等方面总体上取得了较全面的实施效果。国际专家经过在岛四天深入的现场考察,对鼓浪屿的遗产保护管理状况作出了积极的肯定,这为鼓浪屿成功列入世界遗产奠定了坚实的基础。

未完待续

相关链接:

美术遗产

始发于微信公众号:美术遗产

规划问道

规划问道