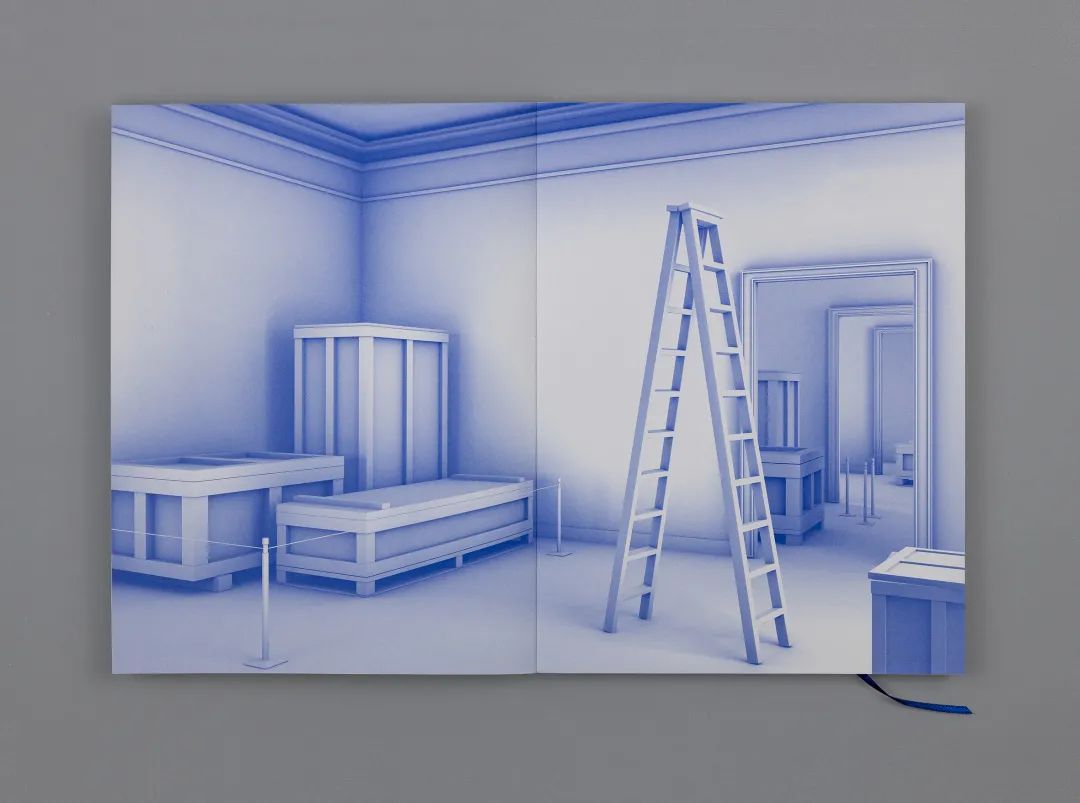

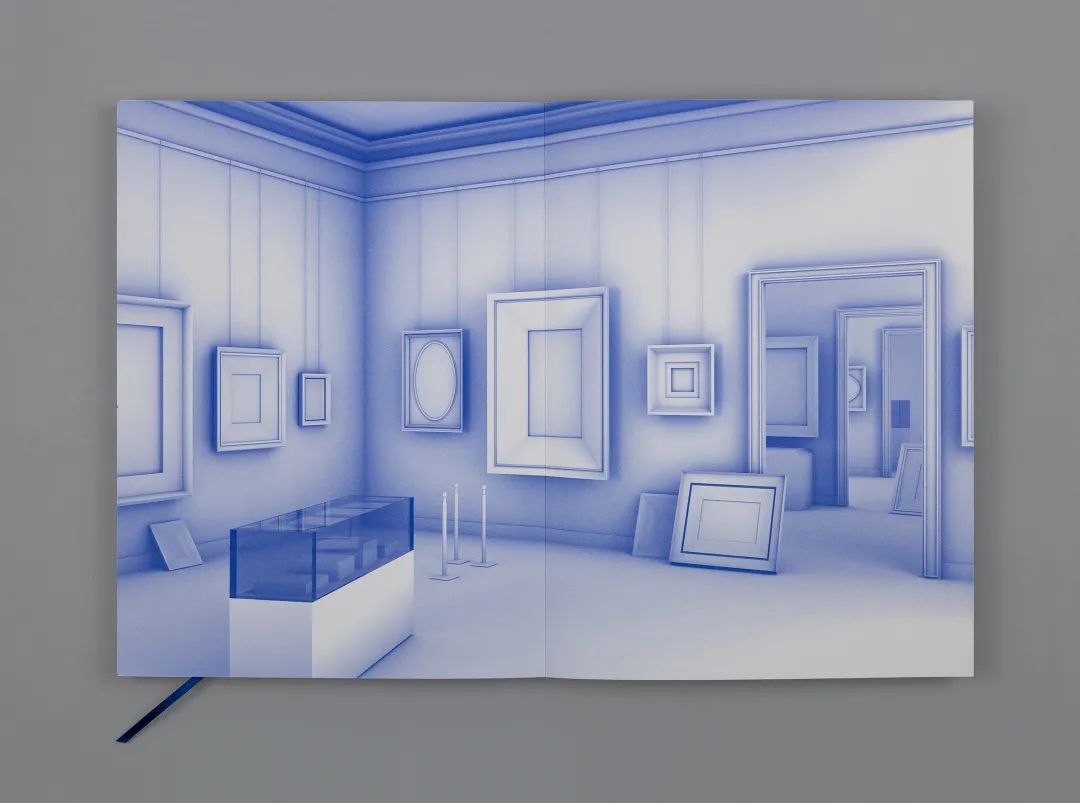

左右滑动查看书影图片

内容提要

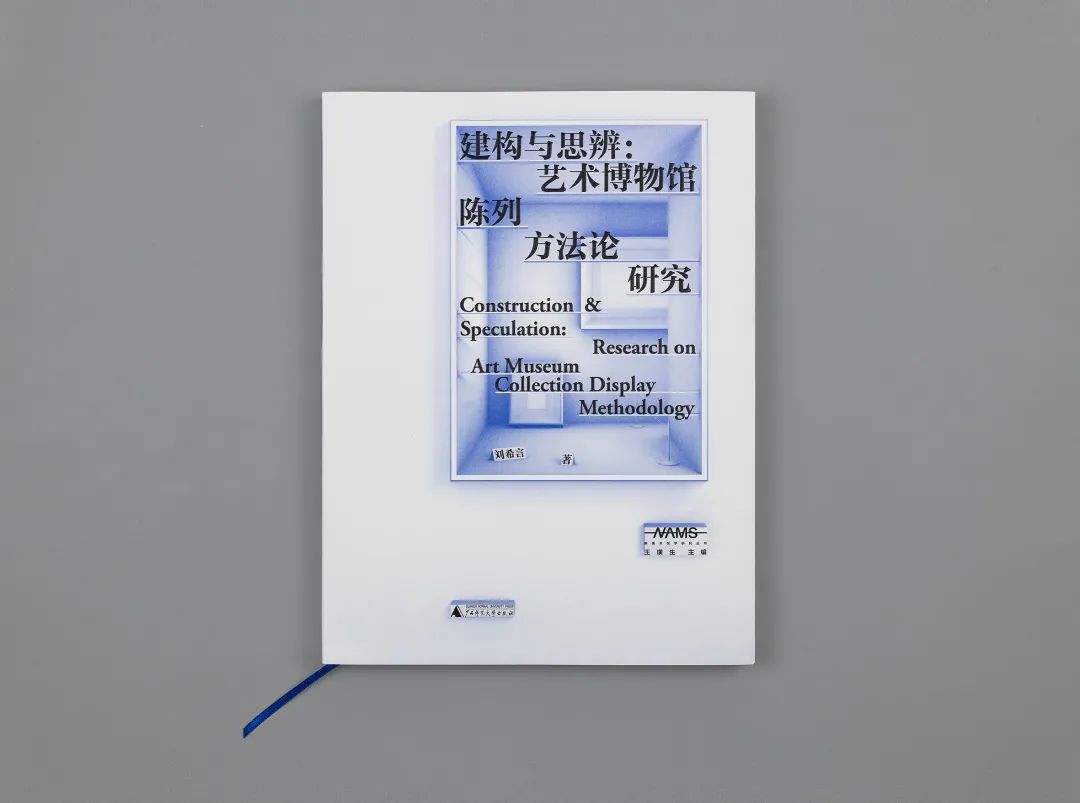

《建构与思辨:艺术博物馆陈列方法论研究》一书,为王璜生教授主编“新美术馆学研究”丛书首本专著。该丛书基于新美术馆学研究中心对“新美术馆学”这一概念的提出与研究,以汇集呈现“新美术馆学”视野下的学术思考与理论建树、探寻与检验“新美术馆学”发展的多元可能性及意义、引介国际先行的“新博物馆学”及美术馆文化理论为出版目的,尝试为国内美术馆理论研究提供新的视角与成果。

由刘希言著作的这本《建构与思辨》,采用了新博物馆、新美术馆学的研究视野,从陈列目的、策划理念、展示形式、空间安排等角度,对艺术博物馆的藏品陈列进行了重新审视,在为常规的陈列纵向史研究提供横向的理论扩展的同时,作者进一步总结了国际艺术博物馆藏品陈列如何在历史发展过程中摸索出一套艺术史、意识形态与空间权力的三位一体的模式,并通过模式建构与模式思辨的过程推导出陈列形成方法论的过程。同时,此书还注意比较与反思中国艺术博物馆陈列历史,通过借鉴国际陈列的经验,为中国的美术馆实践与艺术史、文化史建构的结合提供了新的角度与新的观点。

作者简介

刘希言,中央美术学院美术馆学术部主任、馆员,艺术学博士。

出版信息

“新美术馆学研究”丛书 / 建构与思辨:艺术博物馆陈列方法论研究 / 刘希言 著 / 广西师范大学出版社 / 2021.9 / ISBN 9787559841377 / ¥78.00

书籍装帧设计:曹群 赵格(北京看好艺术设计)

“新美术馆学研究”丛书总序

王璜生,广州美术学院美术馆总馆长、新美术馆学研究中心主任、中央美术学院教授、“新美术馆学研究”丛书主编。

在很长一段时间内,中国的美术馆行业不得不在其普遍薄弱的社会基础与文化基础的夹缝中寻求出路,以至业内对美术馆的关注通常更偏向于其实际操作与运营,进而美术馆在维系生存、行政管理、展览策划以及公共活动的组织中耗费了较多的精力。然而,对于渴望审美经验、渴望知识的大众来说,美术馆不仅是艺术作品的展示之所,也是其接受艺术思想的殿堂。美术馆应该在社会中扮演什么样的角色,又应该以何种方式定位自身、促进知识生产,这同样是值得耗费精力去思考与实现的关键问题。

美术馆在寻找当代意义的过程中,自身方法与理论需要更新。国内的美术馆学虽然还没有形成相对系统、有理论深度的研究方法,但是我们应该看到,在这样一个多元交织的时代,传统美术馆学和“新美术馆学”交织在一起,美术馆和当代文化交织在一起,时下已经进入到美术馆和文化界需要对当代前沿文化进行思考的阶段。尽管解决操作层面的问题依然是必要的,但我们同时也需要大胆地提出关于美术馆理论层面的更进一步的,甚至是超越当下的思考,回应一些更具有挑战性的问题,生发出与跨文化理论互动互为的新观点。这些具有前瞻性的思考或者反思,即便不会立即对具体问题提供指导性的意见,却可能为未来的美术馆事业和美术馆学的发展提供有益养分。

在当代文化与艺术现场,美术馆是首要的研究对象,也是众多文化生产、体制机制、思想学术、公众社会等当代问题的交汇点。我们对美术馆的理解可以分为美术馆管理和美术馆学研究两类,美术馆学研究是对美术馆实践与管理的生发与升华。在美术馆体系化与规范化运作的今天,美术馆学也经历了从砥砺前行到系统化、学科化的艰辛过程,在当下也面临着由业已成熟的体系到自我反观与批判怀疑的转变。这带出美术馆学对自身观念的边界拓展,也激励着新一代学者以对话者、行动者的身份去构建新的美术馆学研究方法和研究理论。

在这样的背景下,“新美术馆学”的提出,既是一种理想,也是理论建构和实践实验的动力与方向。“新美术馆学”所直面的是当下美术馆行业重实际运营而轻学术研究、重惯性实践而少观念更新、重修补缺失而弱开阔视野的现状。同时,“新美术馆学”也有意识地寄希望于美术馆的管理者和研究者朝着与国际博物馆界及当代文化理论领域同步的方向努力,提出中国式的美术馆学的前沿理论。

虽然从研究领域上讲,“新美术馆学”可以说是“博物馆学”的一个分支,属于“艺术博物馆”的分类范畴。但在西方传统意义上,“博物馆”(Museum)的词根与古希腊语境中主管文艺的缪斯(Muses)女神有直接关联,其本意是以文艺为主导的神庙与殿堂。因此,艺术史研究与视觉研究是西方传统意义上的“博物馆”的主要工作。但是,我们为什么要独立提出“新美术馆学”,并对“新美术馆学”的研究方向有着自身专业范畴的当代表述?这里有两个方面的问题值得关注。其一,在中国特殊的美术馆文化历史与现实的语境中,以现当代艺术为主要研究、收藏、展览对象的美术馆,其与以历史文物收藏、陈列为主体的博物馆还是有不少方面的差异的,更何况国内的美术馆与博物馆是分列在艺术部门与文物部门不同的管理系统中的。它们的职责范畴与工作方向有所不同,行业及社会对其认知也并不相同。因此,从这样的角度考察,美术馆、美术馆学到“新美术馆学”,这从现实的关系上讲,与博物馆、博物馆学到“新博物馆学”就有分列而论不同的关注、论述对象与范畴了。其二,西方20世纪六七十年代“新博物馆学”的出现,很大程度上是在当代文化理论及思潮影响下,对传统意义上的博物馆的一种反思、反叛、拓展与延伸。而恰恰发生在西方当代艺术博物馆及博物馆理论间的转型,甚至挑战性现象,其思想及理论的根源往往与当代艺术及当代文化的观念转变与对体制的挑战有关。而在中国的博物馆、美术馆的文化现实中,美术馆作为一种偏重现当代文化呈现与触发思想激荡的空间,更可能在文化观念变革的大潮中,以更开放式的思维、更尖锐的实验,以及跨学科的方式,对其“物与人”“空间”“权力”“制度”等议题,以视觉呈现、作品实验及开放论坛等方式展开公共讨论。因此,在中国,“新美术馆学”也就有了不完全相同于“博物馆学”的相对独立与富于挑战性的学科方向与特点。尽管“新美术馆学”与“博物馆学”的历史背景和针对对象有一定的差异,中国的美术馆对文化的思考及其现实也远远没有进入到学科化与系统化的层面,美术馆也有其偏向于当代文化实验的不确定性特点,但这也不会抹杀“新美术馆学”与“博物馆学”之间的关系。“新美术馆学”会自然地衔接“博物馆学”及“新博物馆学”中的一些观点和理论,比如社区理论、生态理论、公众理论、多元文化理论,等等。而同时,“新美术馆学”也将突出美术馆的自身特点,针对美术馆与当代艺术及当代文化观念的转型、实验等问题,结合当代文化的相关理论来做出新的思考与实践实验。

“新美术馆学”的“新”,其实是一个相对的“新”。它一方面指当下的、跨学科的知识,另一方面指一种新型的研究方法。但更关键的是,它是一个研究维度、角度的“新”,在面对美术馆和美术馆学的各种问题时,从一个新的角度、一个新的维度切入,去提出问题、思考问题,不直接套用理论,不囿于问题表面。“新美术馆学”的研究对象也包括历史上的展览和机构,但强调要以一个新的角度和方法去重新审视它们。最后,为了适应公众对艺术需求的转变,适应创新性的艺术展示方式和艺术实践,“新美术馆学”的研究工作也势在必行。

我们对“新美术馆学”的理解主要表现在三个方面。一、“新美术馆学”是对传统美术馆学的一种新的思考、推进与拓宽。它并非是对传统美术馆学的否定和批判,而是意味着边界突破,从自省反思中延伸出新的可能性。二、“新美术馆学”是开放的。它的反身性观察激发了许多未知领域,它们促进形成了相较以往更开放的思维、更综合的方法和跨学科的视野。三、“新美术馆学”尤其强调理论与实践的结合。新的理论与研究方法需要现实和实践的检验,“新美术馆学”并非闭门造车,反而极为希望能够在美术馆实践中得以验证、得以应用。

我们注意到,这些年来,一些美术馆学研究者及文化学者对美术馆的相关问题及理论有不同角度的介入与研究,一些研究也从理论架构到研究方法等方面,突破了原有美术馆理论的表述体系与话语方式,以开放的思维、综合的方法和跨学科的视野,探讨美术馆与当代文化及理论之间的问题,结合具体的美术馆文化实践,展开反思与建构,为国内美术馆的理论研究提供了新的视角与成果。基于此,我们希望通过编辑出版《新美术馆学研究》丛书,以汇集与呈现“新美术馆学”视野下的学术思考与理论建树,探寻与检验“新美术馆学”发展的多元可能性及意义所在,引介国际先行的“新博物馆学”及美术馆文化理论。同时,我们也意在鼓励新一代的美术馆研究者与践行者开拓美术馆理论建构与实践实验的新路径。我们对此充满信心与期待!

左右滑动查看书影图片

分卷序

王璜生

在中国,就博物馆的藏品陈列做相关研究,应该还是有不少的。这是因为,博物馆的陈列,一直以来都是博物馆工作及理论研究中的重中之重。博物馆以历史的叙说、藏品的呈现、知识的建构为重,自然,长期陈列也就是它们最主要倚重的方法与形式了。在欧美,“博物馆”(Museum)的指称多用于那些以艺术的形态与历史为主线处理艺术收藏的博物馆,而其他分类的博物馆则一般会冠以特指分类的名称,如“历史博物馆”“自然博物馆”“科技博物馆”“战争博物馆”等,并且即便在分类博物馆中,以视觉为主导的艺术方式也往往会伴随而行,涉及物品的选择、陈列的形态及空间的呈现等各方面。不过,在中国,其情况与欧美有显著不同:“博物馆”首先是一个大类型,涵盖历史、科技、自然等,而艺术,更确切地讲是美术,则被冠以“美术馆”的统称,多与“博物馆”分列而论。在现实中,国内的博物馆与美术馆分别由不同的主管机构——文物部门与艺术部门来区分管理,在国家政策方面也有很大差异,这就致使在艺术界及大众认知里,中国的美术馆与博物馆仿佛是两回事。在中国的美术馆历史和现实中,艺术史的“陈列”几乎没有较稳定地实现与存在过,更毋宁谈“长期陈列”及其模式与相关方法论的建构和衍变了。因此,我们也就很难来对美术馆“陈列”“长期陈列”做深入研究。而刘希言博士的《建构与思辨:艺术博物馆陈列方法论研究》课题,专题性地针对国内外艺术博物馆的陈列方法论展开历史追溯、理论思辨及现实思考,可以说是为该领域的研究提供了更为具体的切入口与路径。

刘希言的研究来自她长期对博物馆,具体一点是对艺术博物馆陈列问题的关注、考察与思考。她在中央美术学院硕士研读期间,得到博物馆学专家与艺术史家李军教授的指导,对北京地区的艺术博物馆陈列现状展开过大量调研,以此形成了她的硕士学位论文。之后,她进入美术馆工作,持续性地参与收藏与陈列、藏品与研展等议题的写作。在她攻读“美术馆学研究”博士学位时,提出对艺术博物馆陈列的方法论进行系统研究,我作为导师,深知她具有推进这一课题的能力:一则因为长时段的调研准备、一手材料和工作经验使她积累了大量素材;二则在于多年美术馆学理论的浸润也为她奠定了厚实的知识基础与开阔的学术视野。我深感,这一针对艺术博物馆陈列模式及方法论的研究,将可能对中国的新美术馆发展与新美术馆学研究产生实践和学术上的双重意义,值得期待。

那么,刘希言的这一研究课题,究竟在哪些方面具有突出意义?我认为,其一,从方法论层面入手,她对艺术博物馆陈列可能具有的模式以及这一模式如何促成方法论形成,进行了较为全面的梳理、分析、论述,甚至质疑,这本身就很具有建设性。我们之前一般会更多地关注艺术博物馆陈列中的具体问题,譬如收藏的类别与陈列的样式、陈列的历史溯源、陈列的艺术史意义与社会性功能等,然而,对于收藏与陈列如何形成这样的历史,其背后的观念、逻辑是什么,这样的观念经历了怎样的衍变历程,如何生成出历史与当下同一又多元的陈列方式等问题,我们探讨得相对较少。刘希言在这一研究中,采用了新博物馆学、新美术馆学的方法,突破了常规研究多就特定时期具体案例展开的方式,打破时间发展和地域分布的一般框架,将陈列并置在了一个跨越时间和地域的范围内,从陈列目的、策划理念、展示形式、空间安排等角度对其进行重新审视,将不同时期、国家、机构的陈列实践从趋同性角度归类,提炼出其内在的方法论,并进一步探讨这一方法论建立的历史诉求、文化背景和实践指导意义。可以说,是为常规的陈列纵向史研究提供了横向的理论扩展。

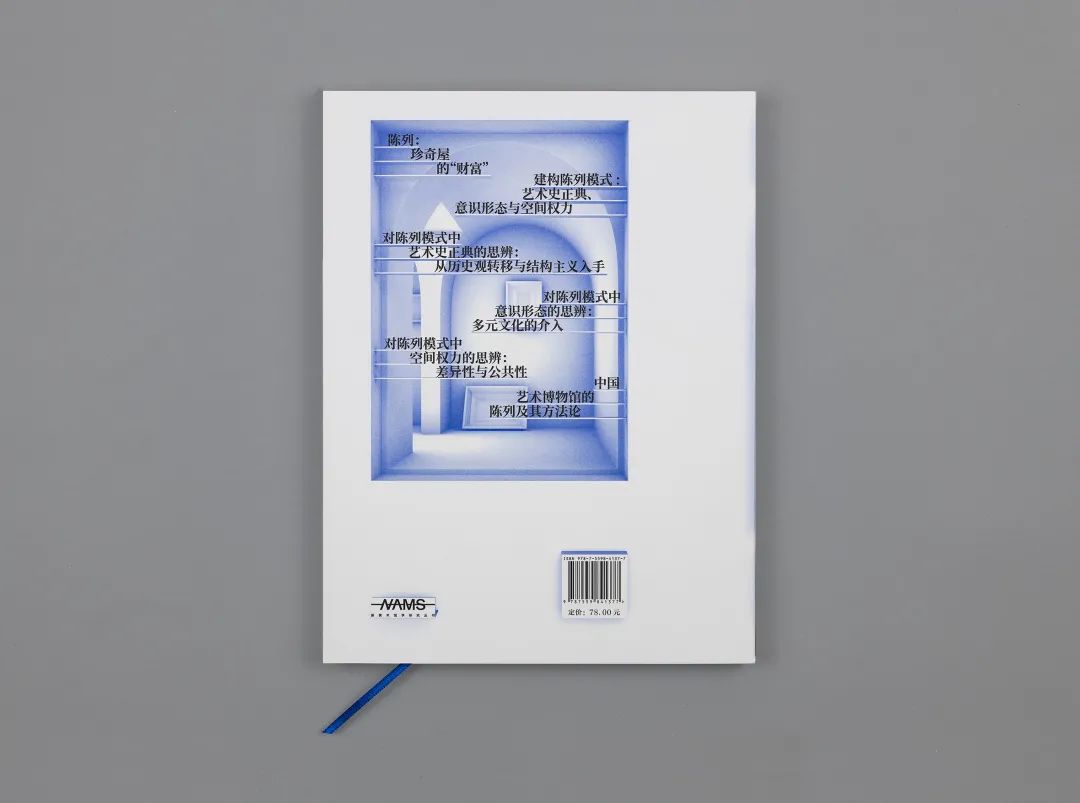

其二,刘希言将陈列方法论的研究落在了陈列模式上,她颇有见地地总结了这一模式的建构基石主要来自三个方面:艺术史正典、意识形态与空间权力。在历史发展过程中,艺术博物馆的藏品陈列不断地做出一种颇具一致性的选择:既对艺术史正典有选择与守护,也对反艺术史有包容与实践;既对意识形态有维护与警惕,也表现出对多元文化的接纳与推动;既有对空间的仪式化与权力化的热衷,也反思着去权威化、去中心化的必要性与可能性。借由这三方面论述的展开,她以如何建构陈列模式与如何思辨陈列模式为线索,分析了陈列的发展脉络和其对不同问题的处理方式,以及以此形成的模式又是如何在处理“普遍性”的过程中最终形成“方法论”的。刘希言在文尾对此总结为:“陈列可以作为探索艺术博物馆立场、动机和空间意义的一个线索,藏品陈列的呈现与陈列模式的生成,并不是简单地对艺术史进行视觉呈现,其背后裹挟着复杂的社会文化历史环境和不同立场对话语权的争夺。但这也不意味着陈列由此被简化为一种政治工具或是权力产物,从它自身的逻辑来看,陈列有来源于物品陈列史丰富的思想积淀,有环环相扣的方法推演过程,有能够自省和在自省中进步的能力,这些支撑了它自身形成了一种方法论的可能性。”

其三,比较与反思中国的艺术博物馆陈列历史与状态。刘希言一方面敏锐地指出由于中国的艺术博物馆历史较短、制度方式相对滞后、复杂多变的政治和历史环境,以及陈列所依托的相关学科建制不尽完善等原因,导致中国的美术馆文化,包括基本准则、学术化标准、陈列模式构架等,在不到百年的历程中经历了一次次的断裂与修复,极大地影响了其前进的步伐,使中国的美术馆发展道路颇为坎坷。她对中国20世纪早期的陈列曾评论道:“在理念尚不明晰、中国的‘美术史叙事’还没有建立起来的时候,陈列的叙事性和审美性都不会尽如人意。”其实,何止陈列的叙事性和审美性不尽如人意,更主要的还在于美术馆陈列的长期缺失,使得我们无从在学术性、专业性的层面与社会文化认知及教育的层面,来完善中国艺术史的建构、反思与普及。另一方面,刘希言也努力地在中国这一美术馆理论和系列实践与国际行业存在相当差距的历史及现实下,从“思想基础、建构模式、思辨模式”这一国际艺术博物馆陈列方法论的推演过程着手,勾勒出具有特殊性的中国艺术博物馆陈列方法论的雏形,并且这其中不仅有与国际陈列模式在方法上的一致,还有一些关键话语上的关联。该研究或将为当下反思如何借鉴国际陈列经验,如何将中国的美术馆实践与艺术史、文化史建构有效结合等问题提供新的角度。

在重读刘希言这一书稿的过程中,再次引发了我对中国艺术博物馆现实与未来的颇多感触与思考。期望年轻的学人以新的思想、观念、学识、视野及践行能力,为中国的艺术博物馆事业做更多的具体工作。

2021年4月23日于北京北郊

左右滑动查看书影图片

目录

丛书总序

分卷序

绪论

第一章 陈列:珍奇屋的“财富”

第一节 建构与认识世界的知识体系

第二节 “科学”的分类与实证

第三节 空间的仪式化、权力化雏形

小结与思考

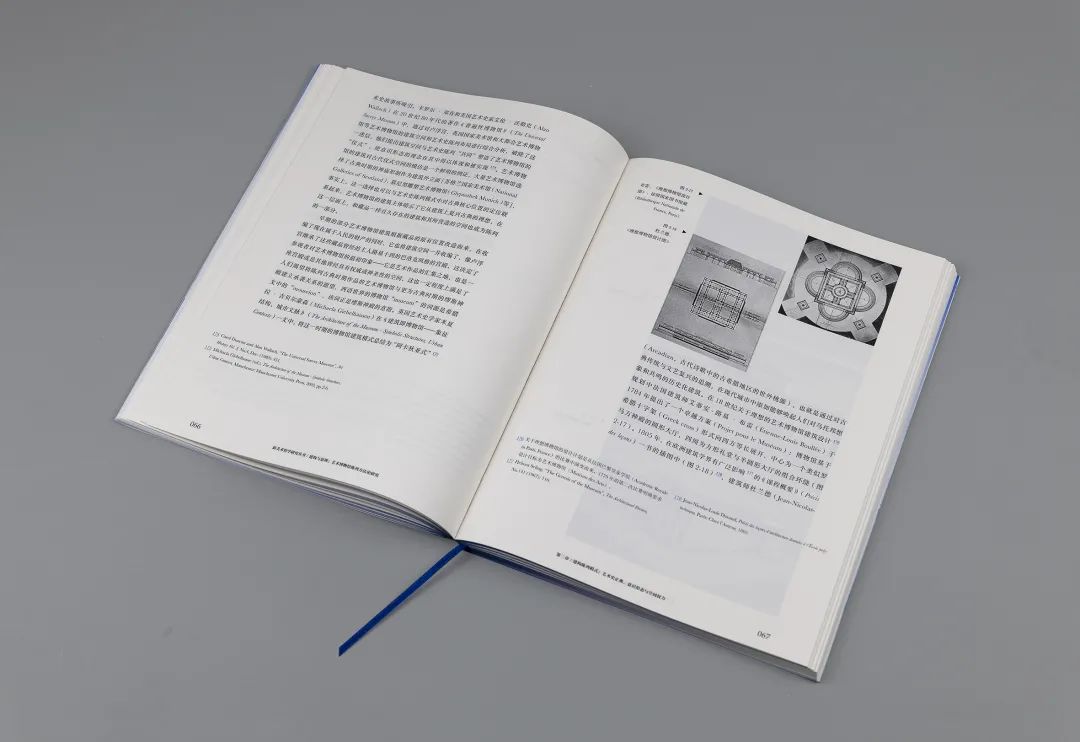

第二章 建构陈列模式:艺术史正典、意识形态与空间权力

第一节 艺术史正典与陈列模式

第二节 陈列模式的隐形支撑:意识形态

第三节 空间权力与陈列模式

小结与思考

第三章 对陈列模式中艺术史正典的思辨:从历史观转移与结构主义入手

第一节 动摇陈列模式的现代历史观

第二节 现代历史观视野下的专题陈列实践

第三节 结构主义与专题陈列的意义生成

第四节 从结构主义到解构主义的专题陈列实践

小结与思考

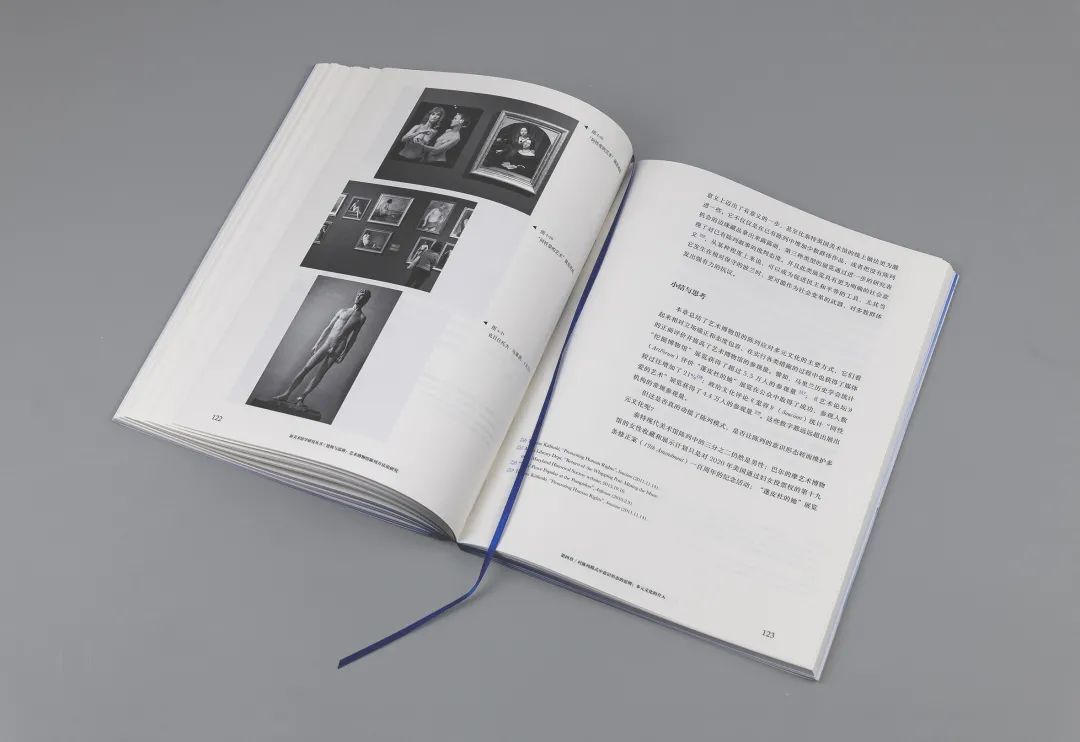

第四章 对陈列模式中意识形态的思辨:多元文化的介入

第一节 多元文化对陈列模式的冲击

第二节 陈列对多元文化的“增加”

第三节 陈列对多元文化的“策划”

小结与思考

第五章 对陈列模式中空间权力的思辨:差异性与公共性

第一节 空间权力的偏移及其原因

第二节 对藏品和展示的解放

第三节 对参与性和体验性的加强

第四节 “新”的陈列和“新”的空间

小结与思考

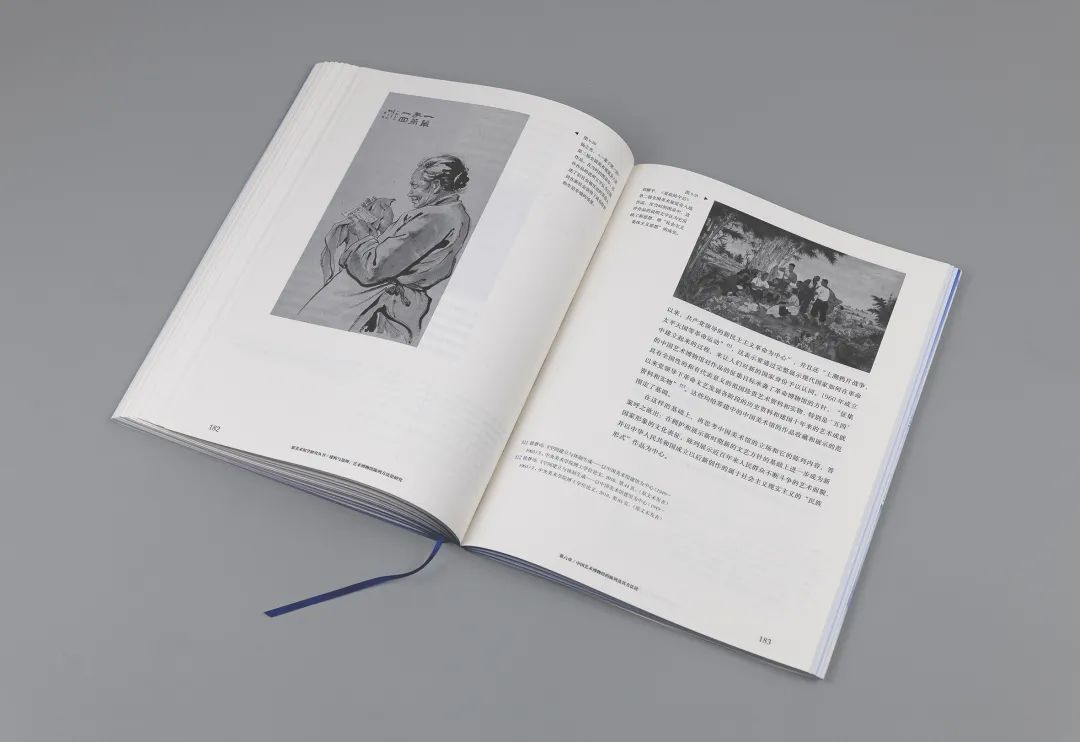

第六章 中国艺术博物馆的陈列及其方法论

第一节 中国艺术博物馆发展历程中的特征

第二节 始终存在的陈列

第三节 20世纪期列:对国际陈列模式的学习

第四节 新时期陈列:国际陈列模式的本土化

第五节 新世纪陈列:对本土模式的思辨

小结与思考

结语

参考文献

图片来源

后记

《新美术馆:观念、策略与实操》,为“新美术馆学研究丛书”的第二本专著。该书集合了“新美术馆学”提出者——王璜生教授,近年来对新美术馆学概念、美术馆理论研究、展览策划、美术馆实践的综合研究,涉及知识生产、批判体制、文化策略、教育民主化、大学精神、收藏、出版、摄影、空间、乡建等美术馆相关的关键词。

该书计划于2022年上半年出版,敬请期待!

相关链接:

美 术 遗 产

专业学术资讯

Art & Heritage

优质阅读体验

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨建构与思辨:艺术博物馆陈列方法论研究

规划问道

规划问道