在经历了快速城镇化阶段以后,以东部沿海为代表的地区,已逐渐从城乡分离迈向城乡融合发展,需要积极谋划城乡融合发展道路,深入挖掘乡村多元价值,率先做好示范。自党的十九大首次将“城乡融合发展”写入报告以来,国家积极探索城乡融合发展的现实路径。2019年中共中央国务院出台了《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,随后由国家发展和改革委员会等18个部门在全国选定了11个国家城乡融合发展试验区,重点开展11项改革任务探索。

2019年以来,笔者所在研究团队先后承担了《国家城乡融合发展试验区(江苏宁锡常接合片区)实施方案》《南京市高淳区推动城乡融合发展实施方案》《南京市溧水区推动城乡融合发展实施方案》等方案编制工作,开展了《江苏城乡融合发展改革思路研究》课题,以及江苏省国土空间规划专题研究之一《江苏省乡村振兴空间协调研究》等研究工作,为从省域尺度去思考城乡融合发展的路径,提供了良好的研究实践支撑。

《新时代省域尺度城乡融合发展路径思考——基于江苏实践案例分析》一文,是笔者长期对城乡融合和乡村振兴工作的探索总结,以省域尺度的城乡融合发展为研究对象,具体以中国东部沿海地区、城镇化水平最高的地区之一、南中北区域发展差异特征较为显著的江苏省为例,试图剖析省域尺度的城乡融合发展需要关注的问题、采用的路径,以期为不同省份推进城乡融合发展提供一些思路借鉴。

1

不同空间尺度层面的城乡融合发展关注重点

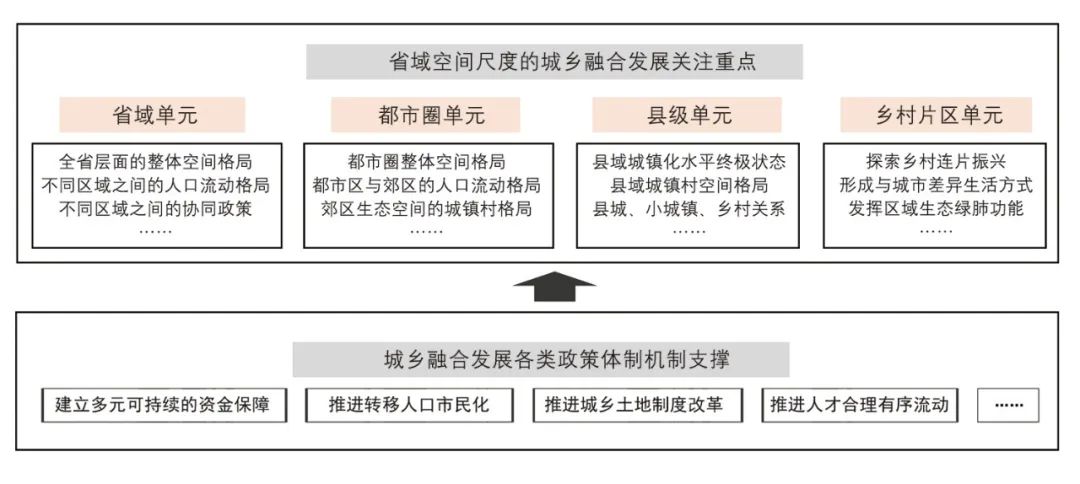

在省域尺度上,除关注省域不同区域之间的人口流动格局,以及同一区域内的人口分布格局(如南京都市圈范围内的都市区与周边郊县的关系格局)等外,还需从省级行政单元的视角,关注全省范围内的县级单元在推进城乡融合发展中所需要采用的政策体制等。

在县域尺度上,主要关注县城、乡镇、乡村之间的空间格局,也就是通常的城镇村格局的最终分布状态,以及为实现这些状态所采用的城乡融合相关政策配套机制。

▲ 图 | 省域空间尺度的城乡融合发展关注重点

▲ 图 | 省域空间尺度的城乡融合发展关注重点

2

省域城乡关系的变迁和面临挑战:

基于江苏实践案例分析

2.1 中国城乡关系

(1)20世纪90年代以前,重点支持乡村农房建设、小城镇建设和优化乡镇布局,以镇村建设推动就地城镇化;

(2)1992—2003年,广泛设立开发区、高新区、产业园区等,引导劳动力和资本向城市集聚,以城市现代化建设推动异地城镇化;

(3)2004—2016年,通过村庄环境整治、基础设施和公共服务设施建设、土地制度完善等措施,支持新农村建设,推进城乡统筹;

(4)2017至今,实施乡村振兴战略,以特色镇村培育为重点,促进城乡融合发展。

2.2 江苏省域城乡关系协调的

(1)制定适应不同阶段的城乡空间发展战略。江苏省从优先推进城市化、培育中心城市,到以城市(镇)带(轴)内外和点状发展地区差别引导城乡一体化发展,再到如今,以美丽乡村建设为基础,打造特色田园乡村试点以及全面开展特色田园乡村创建。

(2)制定适合区域差异发展的路径引导。江苏省将全省发展空间分为“紧凑城镇、开敞区域”的空间格局,在此基础上,形成“1+3”主体功能区战略,总体谋划不同空间的政策分区。在《江苏省城乡空间特色战略规划》中又将全省划分为8个各具特色风貌区,分区提出城乡空间组织关系、风貌协调、山水格局等差异化的指引路径。

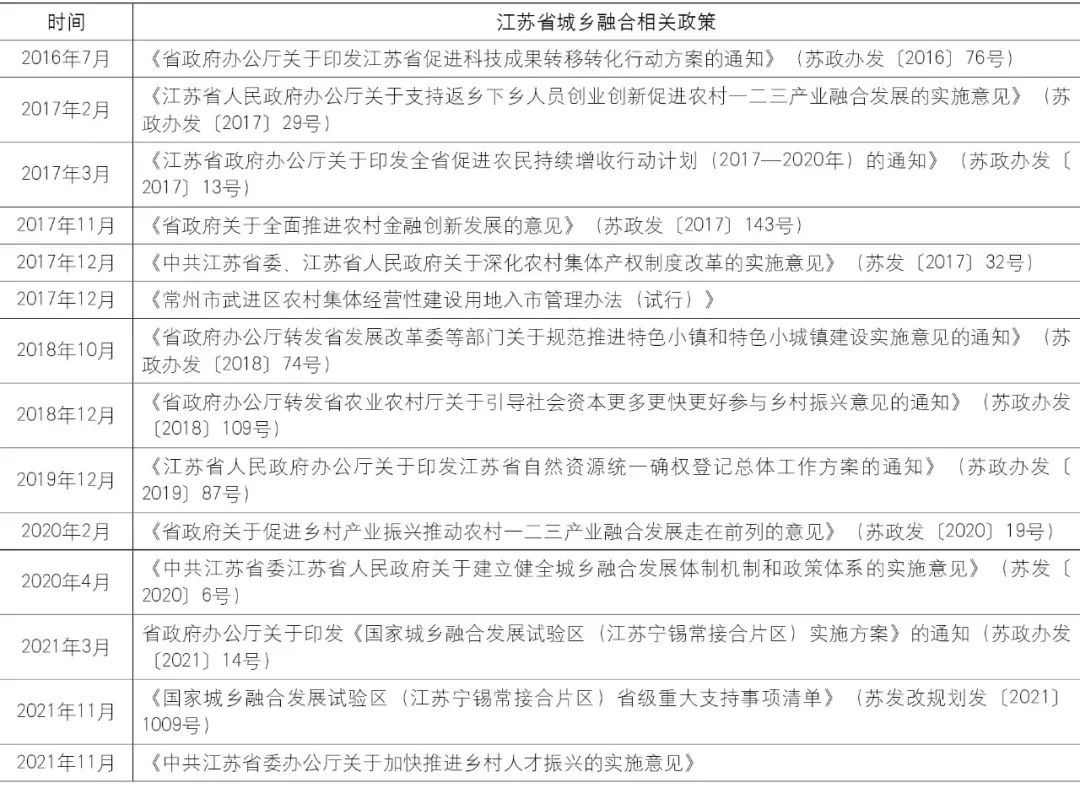

(3)改革创新体制机制,保障区域城乡融合发展。江苏省在人才、土地、资金和合作模式方面制定创新政策,先行推进南北共建园区工作;出台农民市民化奖励资金、非户籍人口在城市落户等政策;探索增减挂钩节余指标流转、全域综合整治方案、集体经营性建设用地入市等,深化农村土地制度改革;推进农村金融创新发展、引导社会资本,支持小微企业和“三农”发展。

▲ 表 | 江苏各地近年来城乡融合发展相关政策一览

▲ 表 | 江苏各地近年来城乡融合发展相关政策一览2.3 新时代省域城乡关系发展

“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。这一矛盾在城乡关系中的投影亦是新时代省域城乡融合发展所面临的挑战,表现为省域不平衡区域格局下城乡的区域等值化的路径探索、人口收缩下乡村振兴空间载体的精准识别,以及城乡要素流动机制障碍等方面。

3

省域尺度城乡融合发展路径的思考

3.1 引导跨区联动:

一方面,需要在省域范围内探索构建跨区联动发展机制,如江苏省重点发挥城市群、都市圈、特大城市和大城市的集聚作用,持续推进人口、资源等要素向这些地区集聚,有效提升高密度地区资源利用效率,创新南北共建园区模式等举措延伸区域产业链条,推进区域融合带动城乡融合。

另一方面,需要在省域范围内探索建立跨区转移补偿机制。如江苏通过探索不同区域之间跨区域补偿政策,包括跨区域耕地指标交易、建设用地指标交易、生态补偿机制、财政转移支付等,不断推动南中北区域实现均衡发展格局。

3.2 注重县域差异:针对所处圈层

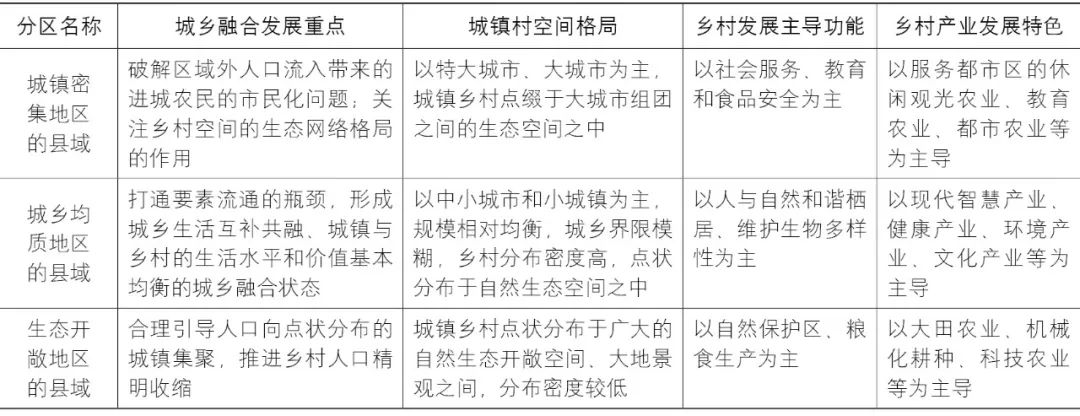

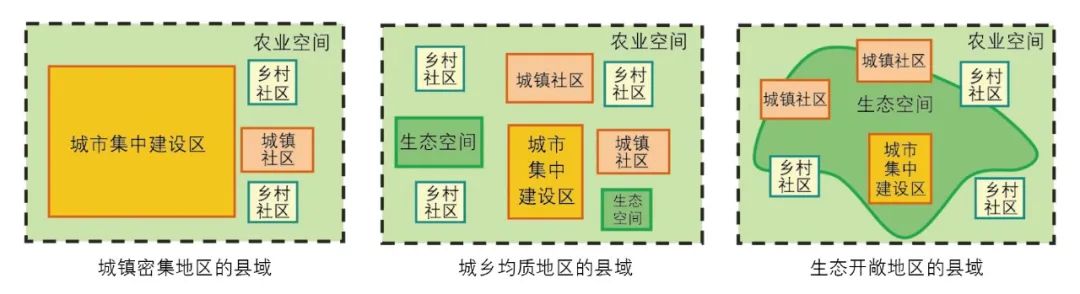

基于对江苏省情特征的认识,以及城乡融合目标下的城乡空间格局关系,省域范围的县域可以大致分为三种类型,城镇密集地区的县域、城乡均质地区的县域和生态开敞地区的县域,不同县域所应探索的城乡融合路径也具有一定的差异。

▲ 表 | 三类县域空间的城乡融合发展路径

▲ 表 | 三类县域空间的城乡融合发展路径 ▲ 图 | 不同县域单元城乡融合的空间组织模式

▲ 图 | 不同县域单元城乡融合的空间组织模式

3.3 强化特色优先:

重点聚焦特色片区联动塑造,打造城乡融合发展先行示范区。在省域层面,推动政策和各类资源优先向特色景区、特色资源连片地区投放,形成连片发展的态势,使其成为城乡融合发展的先行示范区。如《江苏省特色田园乡村建设管理办法(试行)》,提出支持特色田园乡村数量较多、空间分布相对集中的县(市、区),开展特色田园乡村示范区建设。

▲ 图 | 江苏田园特色示范体系示意

▲ 图 | 江苏田园特色示范体系示意

3.4 政策创新赋能:向改革要动力,

首先,通过改革户籍制度,创新农村集体经济组织人才加入机制,赋予引进人才享有“新村民”资格和申请宅基地资格权,以破除城乡人口双向自由流动的体制机制障碍。

其次,建立城乡统一建设用地市场,以集体经营性建设用地入市和宅基地改革作为土地要素市场化的制度工具,推动农村存量建设用地、空闲农房和宅基地盘活利用,通过多规合一实用性村庄规划、点状供地政策、乡村一二三产业用地政策等,解决项目落地难的问题。

再次,积极吸引社会资本下乡,创新政府、村集体经济组织、社会资本、新型经营主体、农民个体等不同利益主体的责任分担和利益共享机制,不断推进乡村治理能力和治理水平的现代化。

4

结语

本文撰稿:张伟 闾海 胡剑双 国子健

原文介绍

《新时代省域尺度城乡融合发展路径思考——基于江苏实践案例分析》刊于《城市规划》2021年第 12 期第17-26页。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

封面图片源自中国政府网

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】新时代省域尺度城乡融合发展路径思考——基于江苏实践案例分析

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)