写在前面:

本文回溯深圳过去40年干线道路网规划历程,总结基于不同发展阶段的城市空间及产业特点、道路规划作用及其局限性,探讨新发展时期深圳干线道路在国土空间规划以及综合交通规划中的定位和要求。

周军

深圳市规划国土发展研究中心 高级工程师

《深圳市城市规划标准与准则》[1]将道路系统分为高速公路、快速路、主干路、次干路和支路,其中主干路又根据交通功能的差异分为干线性主干路和普通主干路。干线道路是高速公路、快速路以及干线性主干路的统称,承担着全市中长距离的客货运通过性交通功能。它既是城市道路系统的基本骨架,也是城市空间形态的重要塑造者,对于城市发展具有极其重要的作用。一直以来,中国干线道路规划建设偏重于通过大断面、大立交等手法强化城市机动化出行的便利性,导致大城市机动交通对于快速路、主干路的依赖越来越强。中国大城市中这两个层次的道路已经承担近70%的机动车交通量,而在某些大城市道路系统规划中该比例甚至达到80%[2]。这些高等级道路上高强度的机动车交通流基本割裂了道路两侧用地之间的联系,同时也带来诸如城市空间分割、生态环境及噪声影响等一系列问题。各城市开始逐渐意识到大规模规划建设干线道路存在的问题,并在规划上进行反思和审视。20世纪90年代以来,波士顿中央大道、首尔清溪川、上海外滩等的改造,代表着城市发展思路向绿色宜居、可持续、健康发展的回归。

回顾过去40年深圳干线道路网的规划历程,更多是基于城市发展理念下的扩张型规划,较好地支撑了城市从原特区(罗湖、福田、南山、盐田)到全境拓展的全面发展。但是,当前深圳干线道路面临着实施边际效益降低、与城市空间结构导向相背以及对生态环境影响持续加大等一系列问题。立足城市新的发展阶段和历史使命,深圳干线道路网需要探索面向国土空间管控、生态文明优先、都市圈发展等多元背景下的规划方向。

深圳干线道路网规划历程

1

第一版:面向特区服务的基础干线道路网

1990年,面向解决深港口岸及深圳港疏港快速交通需求,同时强化深圳特区、香港与内地的联通,深圳超前规划布局了“三横六纵”的干线道路网[3](见图1)。南北向高速公路与一线口岸联通,疏解港口、口岸及香港北上客货运交通,东西向的高速公路则为过境交通预留通道。

图1 1990 年深圳干线道路网规划(380 km)

资料来源:文献[3]。

2

第二版:面向全境拓展的干线道路网体系

2000年后,随着深圳原特区内产业不断升级,传统加工制造业外迁,深圳进入了全境拓展的时期。干线道路网规划重点是支撑城市产业拓展,为物流流通提供便利。同时,为锚固多中心、组团化空间结构,超前布局了“七横十三纵”高快速路网络[4](见图2),并形成东、中、西南北向走廊“高速+快速”的组合通道,为全市域的道路网规划建设打下良好基础。

图2 2004 年深圳干线路网规划(715 km)

资料来源:文献[4]。

3

第三版:面向区域一体的干线道路功能体系

2010年前后,深圳的高速发展开始面临人口、土地、资源和环境“四个难以为继”瓶颈制约,在中国超大城市中第一个遭遇空间资源硬约束。同年,《深圳市城市总体规划(2010—2020年)》和特区扩容先后获得国家批准,促使启动干线道路网的修编工作,提出构筑适应深莞惠都市圈和特区一体化,强调与轨道交通、公共汽车交通协调发展,以及道路功能优化的“七横十三纵”干线道路网[5](见图3)。

图3 2015 年深圳干线道路网规划(759 km)

资料来源:文献[5]。

4

发展总结

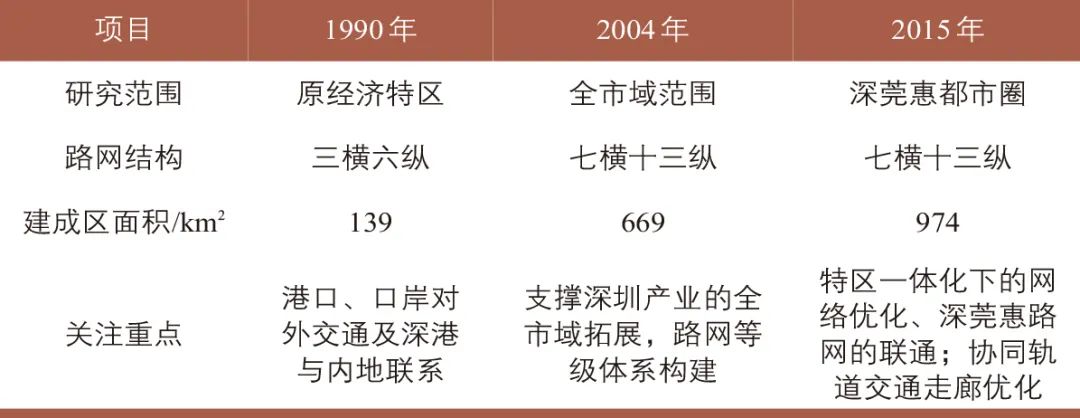

深圳市从一个边陲小镇迅速发展成为常住人口超1 700万人、机动车保有量超350万辆的超大城市,干线道路主导功能也由原先的疏港货运交通转向支撑社会经济的全面发展需要,其设施规模和功能体系都发生了重大变化(见表1)。总体而言,深圳市过去三轮干线道路网规划的一个显著特点是以客货运交通需求为导向的增量规划,很好地支撑了深圳空间拓展以及城市产业转型的发展要求。

表1 深圳历版干线道路网规划特点

资料来源:文献[3-5]。

深圳干线道路网转型规划思考

1

交通结构转型背景下,道路规划目标需要多元协同

深圳是中国最早提出优先发展公共交通战略的城市之一,2004年就提出“以高品质公共交通引导居民出行习惯转变”的规划目标。但是截至2020年,深圳全市机动化出行中公共交通(包括公共汽车、轨道交通、出租汽车)出行分担率仍仅为50%,小汽车出行分担率仍保持在45%左右的比例[6]。交通结构现实和理想错位的背后反映出深圳交通各子系统并行发展、各自为政,交通发展目标导向不清晰、协调性不足等问题。

深圳市正处于综合交通结构转型的关键时期。2022年深圳轨道交通四期将建成通车,基本实现对城市主要发展地区的轨道交通全覆盖,届时轨道交通车站800 m范围将占全市建设用地面积的45%,都市核心区①覆盖率将达到72%[7],为实现公共交通主导模式提供了良好的基础条件。这一时期的城市道路交通发展目标不应该再是简单地追求交通畅通,而且理论和实践也证明通过新建道路设施解决交通拥堵基本不可行,有必要放到综合交通体系框架内进行审视。按照综合交通体系最优的发展思路,深圳要严格保障各类设施在宏观政策导向上的一致性,大力推进以轨道交通为主体的公共交通优先发展理念。道路交通规划目标应转向与城市空间、交通体系、服务对象的多元协同,强调构建可持续发展的城市生态、生活和生产空间格局,一定程度控制都市核心区干线道路设施规模,推动综合交通体系结构的转型发展。

2

空间治理新模式下,道路规划思路及方法需要转型创新

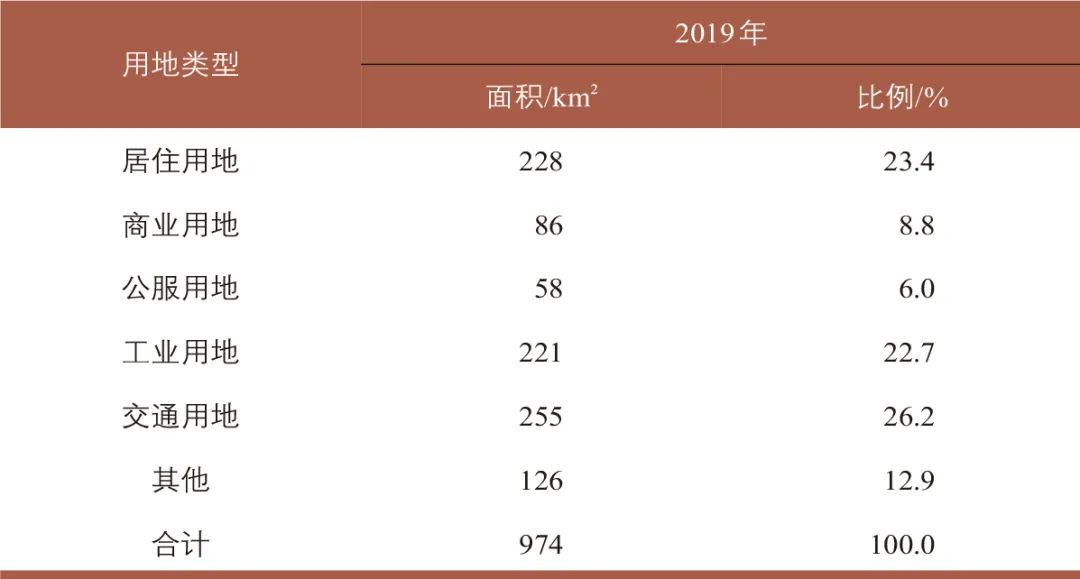

深圳市陆域总面积仅约1 997 km2,2019年建设用地面积已达974 km2,在编的《深圳市国土空间总体规划(2020—2035年)》(草案)提出全市建设用地规模为1 105 km2。未来的城市新增土地资源接近告罄,而且新增建设用地优先保障深圳双区建设重点项目以及补齐民生服务短板[8],城市已经全面进入存量发展阶段。

当前,空间治理成为大城市规划领域的重要主题,城市开发边界将面临越来越刚性的管控约束,道路设施规模也受到各种因素的严格限制。深圳市2019年交通设施用地面积已达255 km2(见表2),专项规划的交通设施规划用地更是高达330 km2,但是《深圳市国土空间总体规划(2020—2035年)》(草案)预留给交通设施的用地规划指标仅为282 km2,其中道路设施用地占比已经高达75%[8]。新的国土空间规划体系背景下,道路设施继续走全面规模化扩张的路径已经不可持续。

表2 2019 年深圳用地分布

资料来源:第三次全国国土调查。

因此,深圳干线道路网规划需要在规划思路和技术方法上进行创新。一是要从原先基于规模扩张下的出行链构建,转向着眼于生活圈和职住关系的空间组织[9]。二是强调干线道路的功能定位,应优先承担城市生产生活必需的货运物流、公共交通、非高峰时段商务出行,道路资源优先用于效率更高且更必要的城市交通服务。三是摒弃简单以需求为导向的规模扩张路径,传统单向以满足交通需求为目标的交通设施规划方法已经不再适用,需要创新基于需求调控政策下的交通设施供需互动平衡方法。

3

新时期发展背景下,道路设施需从大规模建设转向现代化治理

深圳市已经进入精细化的存量发展阶段,结束了通过大规模建设干线道路带动城市发展的阶段,城市从需求导向下的规模扩张转向紧约束模式下的高质量发展。在坚持公共交通主导的发展目标下,深圳市需要从过去40年的大规模干线道路建设转向更高水平的城市治理,进一步加强干线道路与轨道交通的协调、强化道路网络结构和功能的均衡完善,促进综合交通体系的协同发展,争取以最少的设施投入获得最大的产出效益。

深圳干线道路网规划实践

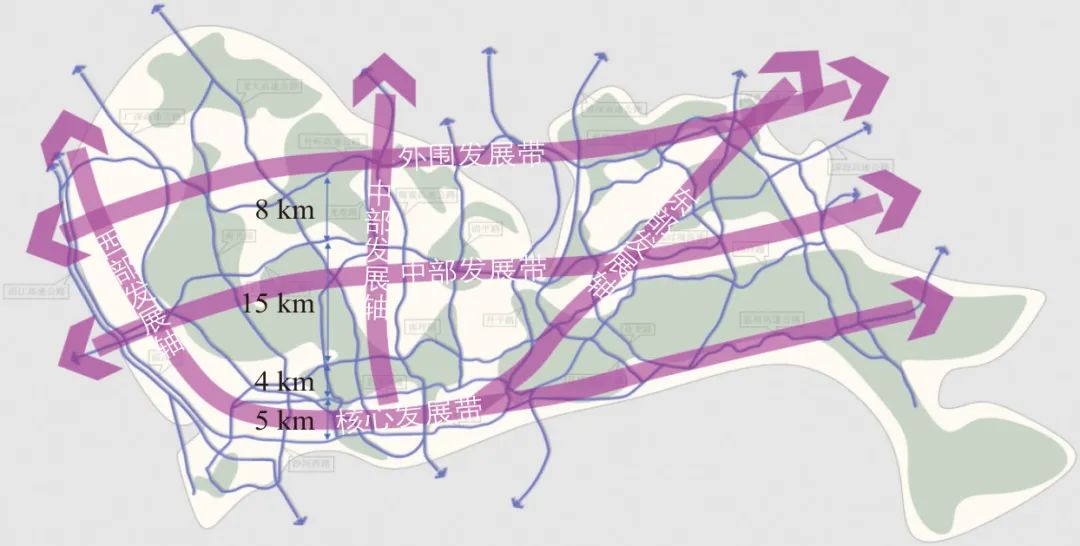

过去三轮干线道路网规划的高快速路更多集中在深圳都市核心区,城市中部及外围地区的高快速路网间距达到8~15 km,远高于都市核心区4~5 km的间距,而且功能定位上均为高速公路(见图4)。因此,《深圳市干线道路网规划(2020—2035年)》(以下简称《规划》)按照“功能主导、以供调需、集约高效”的指导思路,提出在外围主要交通走廊通过功能复合方式完善路网结构,加强外围城区快速路服务,而在都市核心区内部则通过网络功能优化,调减干线道路设施规模[10]。

图4 2015 年深圳干线道路网规划方案与空间关系

1

市域范围坚持功能导向,关键走廊复合利用

1)外围发展带:提升现状道路等级,形成“高快”组合通道。

城市外围及临深地区仅建成一条东西向的外环高速公路,主要承担城市外围地区之间的快速交通联系。为加强深圳的对外交通辐射,《规划》提出将外环高速公路西延跨江联系广州南沙港及东延对接惠州高速公路网。未来外环高速公路将更多承担深圳与周边城市以及过境交通等区域性交通功能,很难兼顾城市内部的快速交通需求,有必要在该交通走廊新增一条平行的城市快速路。因此,《规划》提出将既有干线性主干路沙井北环、东明大道、观光路、龙平路、龙岗北通道全线贯通,并将功能由原干线性主干路提升为快速路,与外环高速公路形成“一高一快”通道组合,道路设施规模保持不变。高速公路收费通道保障组团间、重大枢纽及对外出行需求的时效性、可靠性,快速通道则承担组团间基本的快速通达功能。

2)中部发展带:高、快速交通功能复合,兼顾效率与生态保护。

中部地区是深圳生态保护的脊梁,自西向东分布着阳台山、塘朗山、梧桐山、马峦山等自然保护地,交通设施用地局促且通道十分有限。南坪快速路是深圳中部东西向唯一的一条快速路,承担着深圳前海、宝安与东部城区间的出行服务。在深汕特别合作区纳入深圳统一管辖后,《规划》提出建设深汕第二高速,平行于南坪快速路进入都市核心区,涉及穿越梧桐山风景名胜区以及布吉城区的大量拆迁,需要兼顾通道能力与生态保护等要求。南坪快速路和深汕第二高速在深圳境内合二为一,通过车道收费技术既可以保障高速公路的收费功能,也能实现快速路的免费通行功能(见图5)。

图5 南坪快速路通道复合建设示意

资料来源:文献[10]。

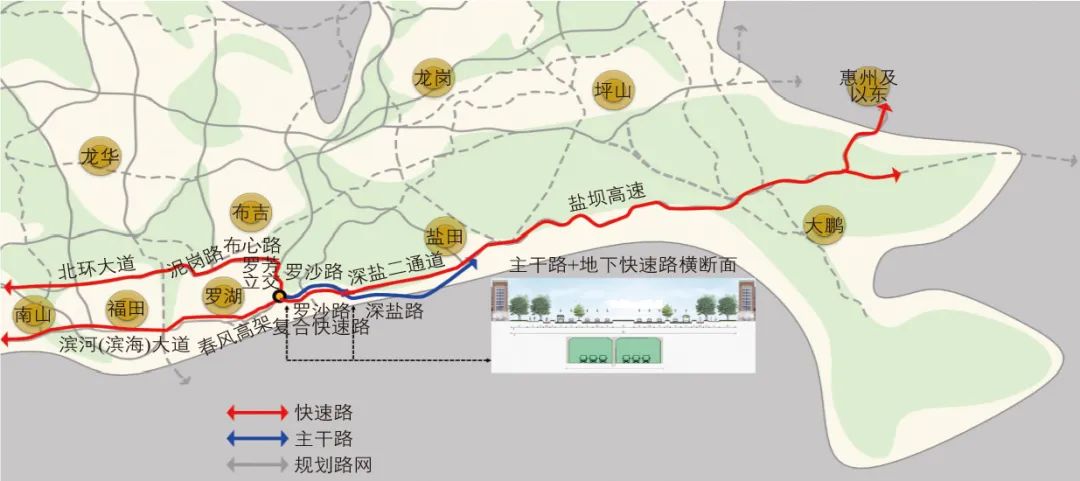

3)核心发展带:地面地下立体化复合,切实破解网络结构瓶颈。

受多山的地形限制,深圳都市核心区向东往盐田、大鹏的沿海走廊功能仅由罗沙路—深盐二通道—盐坝高速公路承担。由于道路等级及网络结构不匹配,罗沙路一条主干路对接东部“一快一主”两个通道,成为东部道路的结构性瓶颈。《规划》从兼顾滨海生态资源保护及强化网络可靠性角度出发,提出罗沙路地下复合建设快速路,向东对接深盐二通道,形成都市核心区向东的“一快一主”复合通道(见图6)。

图6 罗沙路通道复合建设示意

资料来源:文献[10]。

2

都市核心区坚持以供调需,设施规模适度减量

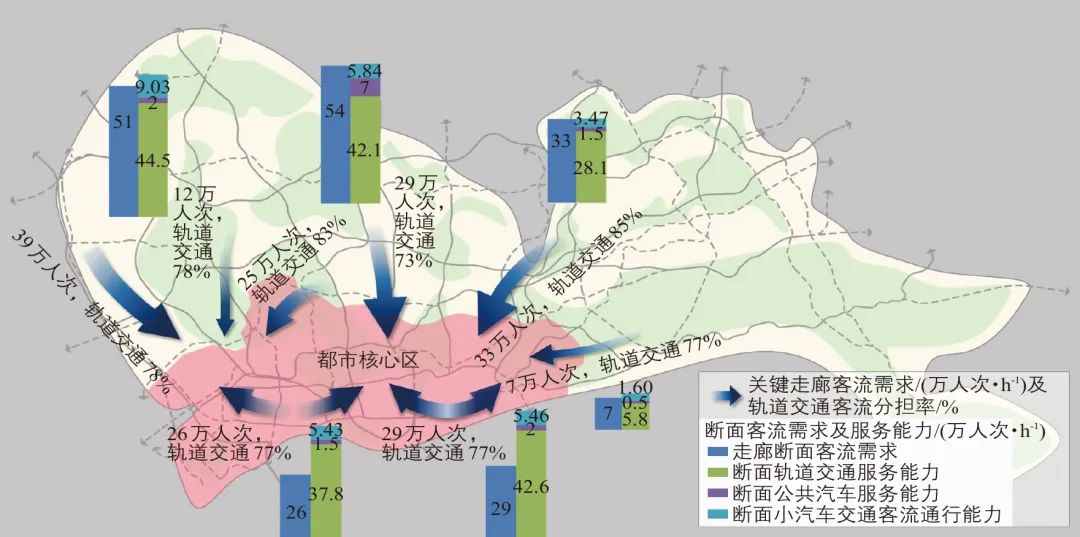

都市核心区是深圳体现高质量发展、先行示范的重点区域。为更好培育粤港澳大湾区核心,深圳市将罗湖、福田、南山中心城三区向外拓展至宝安、龙华、龙岗部分街道。都市核心区轨道交通规划密度高达1.8 km·km-2,与东京、中国香港等全球城市相当[7]。综合判断,都市核心区主要交通走廊上高峰时段通勤供需关系基本平衡[10](见图7)。因此,充分发挥都市核心区高密度的轨道交通设施服务能力,结合交通需求调控手段同步调减干线道路的通勤比例,从功能优化和空间方案两方面全方位重构都市核心区干线道路网规划体系,推动深圳综合交通系统的高质量转型发展和先行示范。

图7 都市核心区高峰时段主要交通走廊供需对比

资料来源:文献[10]。

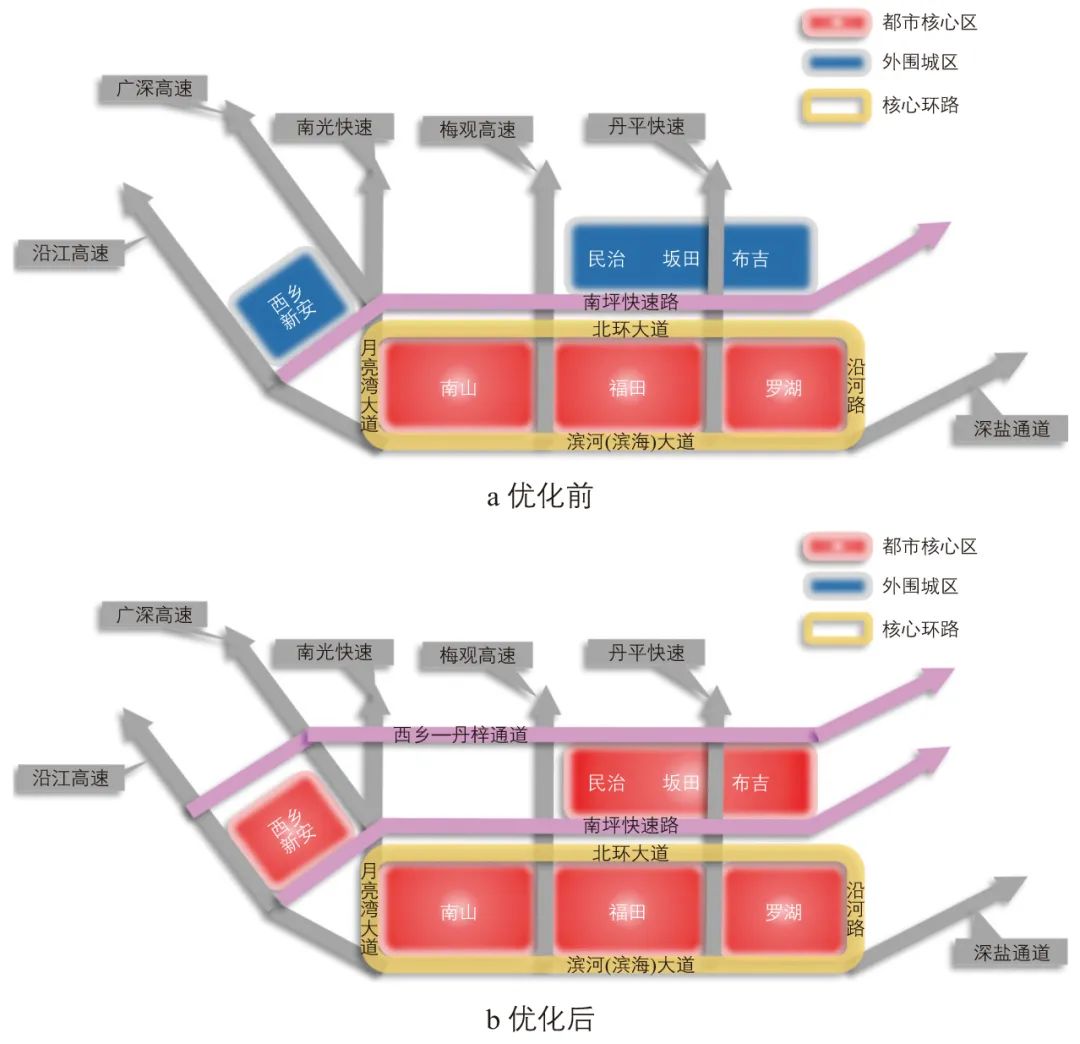

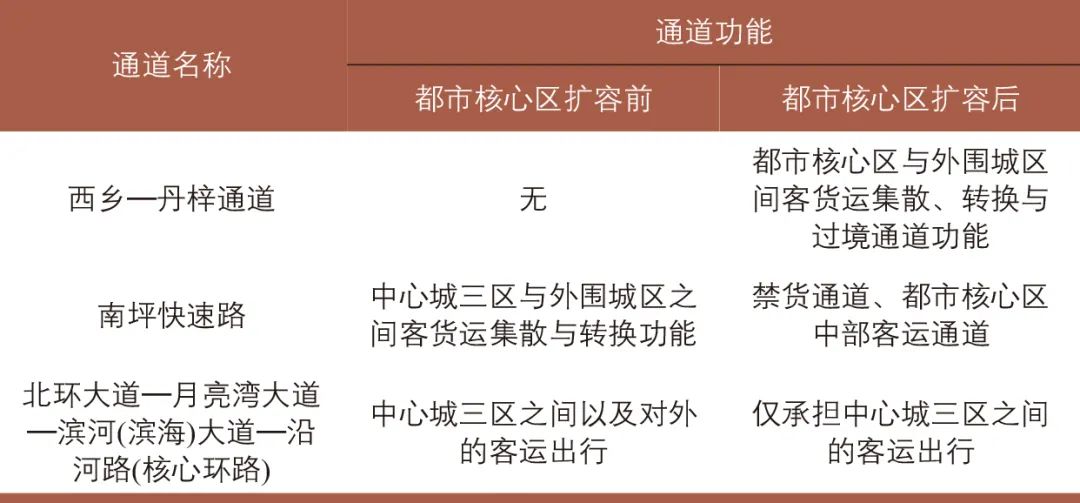

1)优化道路网络功能,支撑都市核心区的空间拓展。

深圳既有干线道路网规划中,以北环大道—月亮湾大道—滨河(滨海)大道—沿河路围合而成的快速环路(核心环路)承担中心城三区之间以及对外的客运出行服务功能,核心环路以北的南坪快速路则承担了都市核心区与外围城区之间的客货运集散与转换功能,成为核心环路的重要屏障(见图8a)。

图8 都市核心区网络优化前后示意

随着都市核心区的扩容,南坪快速路继续承担过境性客货运功能,对于城市品质营造将带来较大影响。因此,研究新增西乡—丹梓通道承担都市核心区东西向客货运过境及集散功能,同时将南坪快速路过境功能调整为都市核心区中部贯通东西向的快速客运通道,服务前海—西丽—龙华、坂田—布吉及东部的跨组团和对外交通联系(见图8b)。规划新增的西乡—丹梓通道和功能调整后的南坪快速路共同分担了中心城三区内的东西向客货运交通功能(见表3),原特区内核心环路的交通压力将大大得到缓解。

表3 都市核心区扩容前后东西向路网功能对比

资料来源:文献[10]。

2)调减干线道路规模,推动都市核心区轨道交通主导模式的形成。

面向都市核心区优化后的快速路网结构和高度发达的轨道交通网络,有必要对都市核心区南侧深港边界的“沿一线地下快速路”方案进行审视。综合考虑沿一线地下快速路的功能定位、线路方案和发展弹性,《规划》提出取消该快速路,实现存量阶段城市干线道路的适度减量发展,同时推动都市核心区轨道交通主导模式的形成。

功能定位上,沿一线地下快速路与滨河(滨海)大道共同构建南山—福田—罗湖—盐田跨组团联系的客货运干线走廊(见图9)。在上述城区向第三产业升级、轨道交通大力发展、干线道路网随着都市核心区扩容而加密并向北打开格局的情况下,既有沿一线地下快速路在网络功能上已无保留必要。

图9 都市核心区快速路及沿一线地下快速路布局示意

资料来源:文献[10]。

线路方案上,沿一线地下快速路通道为避让所在区域大量的轨道交通线路及地下管线,平均埋深达到地下40 m,进出匝道布置困难,且对出入口1 000 m范围内地面、地下空间都会带来分割影响。受限于通道布置,根据交通仿真模型预测,其仅能服务出入口周边片区对外的长距离跨区出行客流,高峰时段车流服务能力不超过单向3 000 pcu·h-1[10],通道服务范围有限且极易导致出入口周边道路拥堵。

发展弹性上,随着深港边界地区开发的日益成熟,以罗湖口岸、沙头角口岸等为代表的口岸经济带,以及深港科技创新特别合作区的开发建设,将为深港发展提供更大的空间,沿一线地下快速路的建设可能阻断深港边界地区基础设施的互联互通,对深港边境用地弹性发展产生不可逆的负面影响。

写在最后

经历40年的发展建设,深圳干线道路已然伴随深圳的深度城镇化,进入了以有限规模空间下的功能导控、效率提升应对多样化出行需求的发展阶段。对于机动车的服务需求也有必要转向优先满足为城市生产、生活服务的物流、应急、公共交通等,而有限度供给通勤出行需求服务,以期发挥更大的道路空间资源效率。

深圳干线道路网规划在转型发展方向上进行了一定的探索。但就更进一步地充分利用5G通信、智慧交通等新技术,进行道路功能管控、自由流车道收费等,实现充分挖掘既有道路设施潜力、提升设施利用效率还有进一步研究探讨的空间,这也是深圳道路设施迈向智能化、精细化发展的必要路径。

注释:

①都市核心区指《深圳市国土空间总体规划(2020—2035年)》(草案)中明确的福田、罗湖、南山全域和宝安区的新安、西乡街道,龙华区的民治、龙华街道,龙岗区的坂田、布吉、吉华、南湾街道等区域。

《城市交通》2021年第6期刊载文章

作者:周军,邓琪

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2022011期

编辑 | 耿雪

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):从增量规模扩张到存量集约高效:新时期深圳干线道路网转型规划的思考与实践

规划问道

规划问道