1

何谓三形

从诸多历史文献、城市图以及实地调研来看,结合自然山水是中国传统规划的基本理念之一,具有普遍性特点。规划先贤在自然山水环境中,“不惮登临,核穷形势”、“不以千里厌跋涉”,形成了“寻天造地设之巧”,“在人善于黠缀耳”的规划理念。

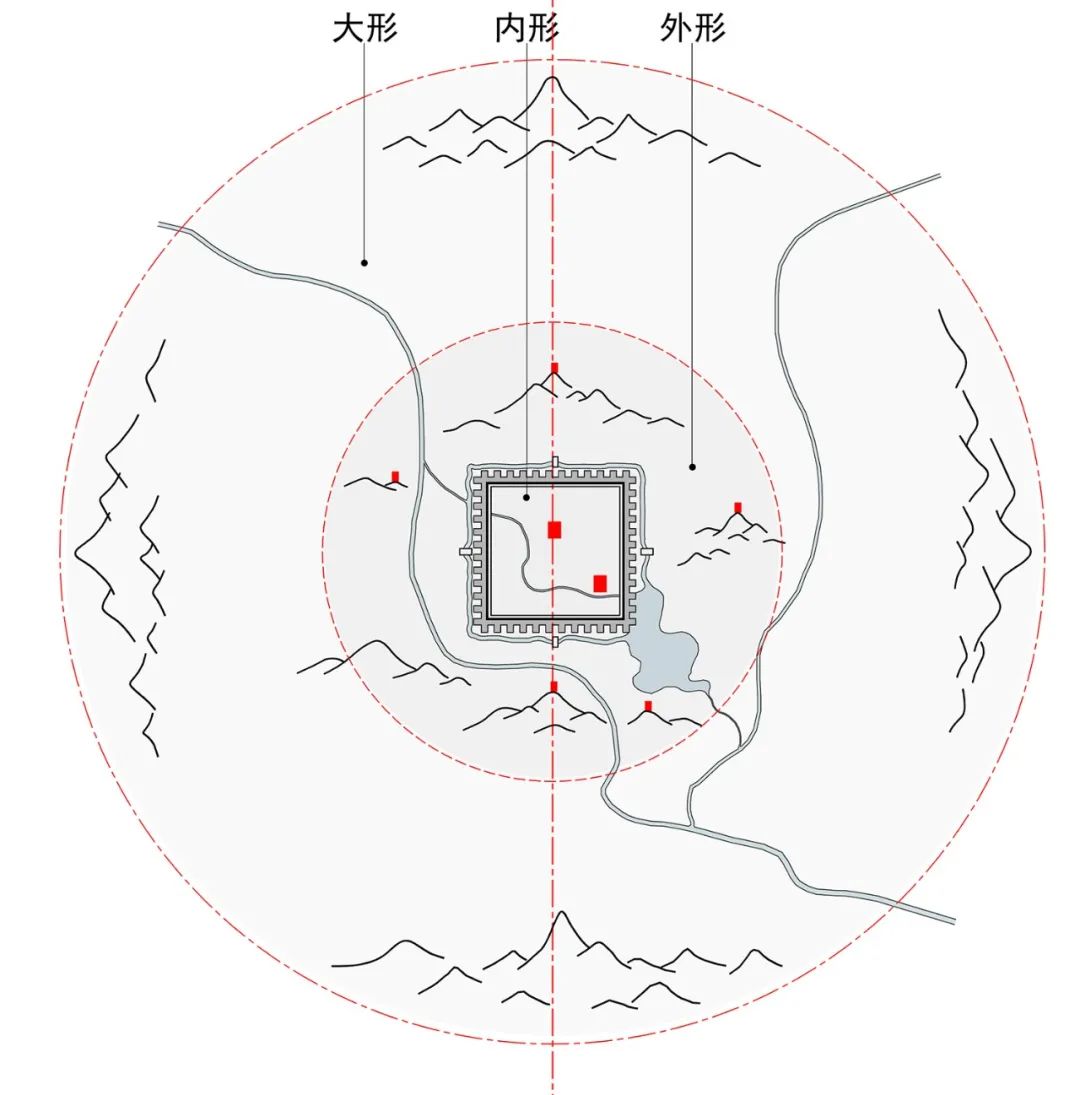

纵观城市与自然山水的关系,无论在城市建设范围内,还是在城市建设范围外,凡目之所及,均纳入规划视野。从人与自然山水的远近来分,可以归纳为“内—外—远”三个层次。

第一层次:内——“城内范围”,是指城内与居民生活最为密切的山水环境,是与城市功能布局、规划建设、居民生活最为紧密联系的圈层。

第二层次:外——“郊野范围”,是指城市外围与城市关系密切的山水环境,常于此进行安全防御、宗教信仰、文化纪念、风景点缀等建设,是平日居民行动可达的圈层。

第三层次:远——“四望范围”,是相对郊野而言更远的、目之所览的山水环境,即“大尺度山水环境”圈层。

古人言及上述山水层次,多以“形”来论,如“城内”即所谓“内形”。中国自然山水环境的三个圈层,若用中国传统语汇,可表达为“三形”,即内形、外形、大形。结合自然山水的中国传统规划就是要发现“三形”之巧,统领人工与“三形”之巧的整体环境创造,在不同层面上实现人工秩序与山水秩序的巧妙融汇,以达到天人合一的境界。

▲ 结合自然山水的规划层次示意

▲ 结合自然山水的规划层次示意

2

基于三形的传统规划实践

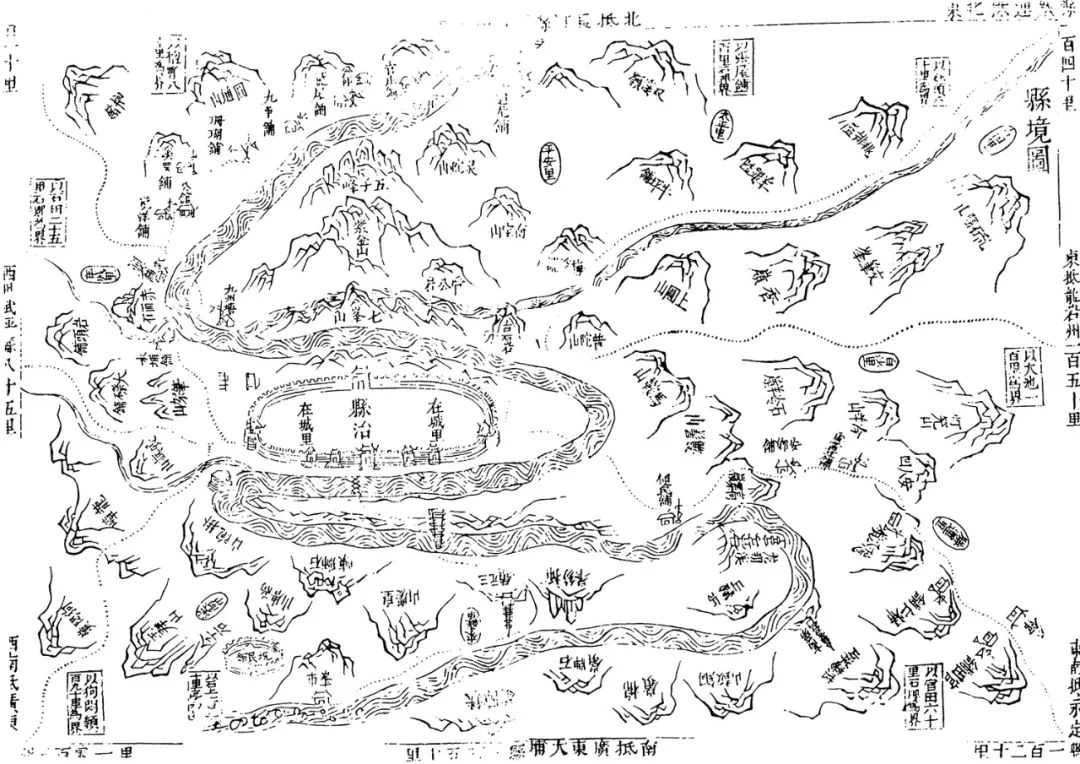

从中国传统城市结合自然山水规划的具体案例来看,几乎每座城市均有“三形”的特点,但因不同圈层山水分布的不均衡,结合“三形”的规划建设常表现出一些差异,有的城市“三形”齐备,有的重在大形,有的重在外形,凡此等等。山西省闻喜县县城就属“三形”齐备的典型案例:中条、稷王、紫金三山共同构成大形尺度的山水圈层;城市近郊北有峨嵋岭,南有香山,其上三塔耸秀,与涑水河“S”形大回环处分别建造的回澜塔和红鹤楼,共同构成外形;城内县署居中,由城墙围合形成内形圈层;南至中条山、北至峨嵋岭的轴线贯通县城,将“三形”联成一个整体。

▲ 闻喜县境图(引自清乾隆《闻喜县志》)

▲ 闻喜县境图(引自清乾隆《闻喜县志》)

▲ 富顺县境图(引自清同治《富顺县志》)

▲ 富顺县境图(引自清同治《富顺县志》)

▲ 上杭县境图(引自清乾隆《上杭县志》)

▲ 上杭县境图(引自清乾隆《上杭县志》)

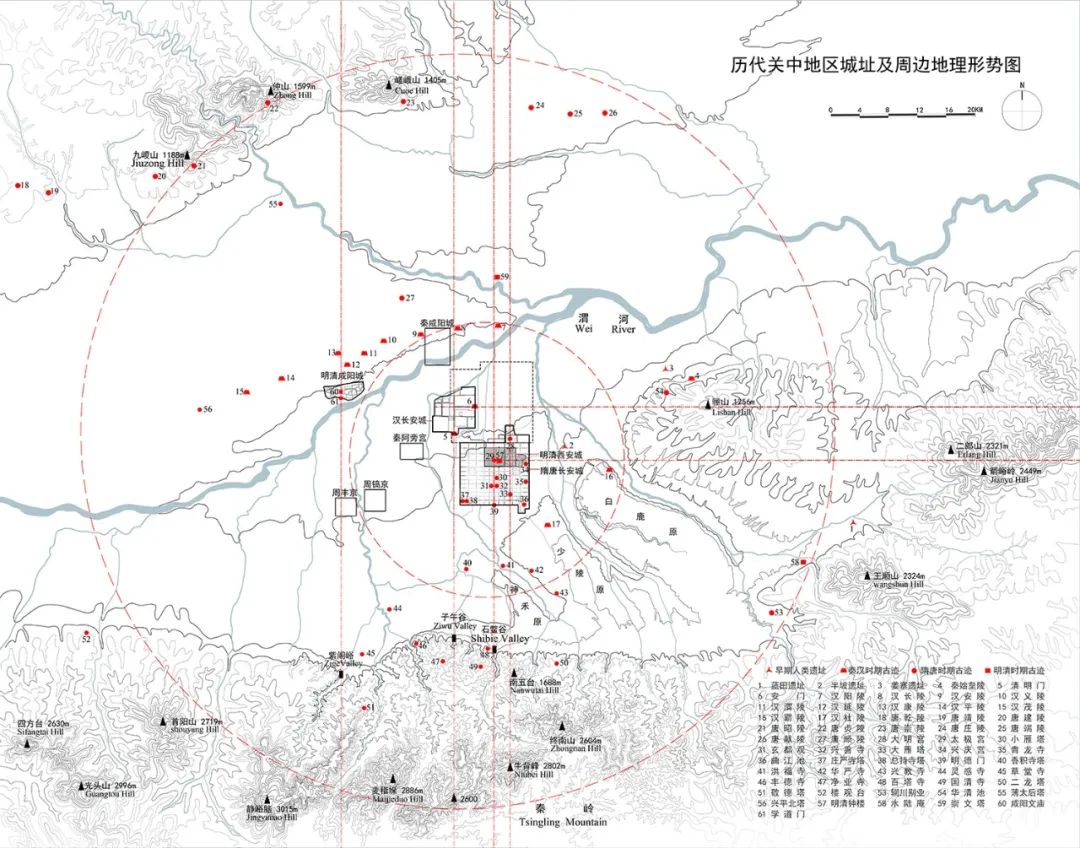

除上述地方城市外,长安、建康、洛阳、北京等历代都城在三个层次结合自然山水的过程中更是体现出规划先贤的匠心。以宇文恺规划的隋唐长安城为例,在城市内形层面,宇文恺在规划之初便发现与利用横亘都城规划用地南北的“长安六坡”作为新都城建设的自然基础,将关键建筑根据中国文化的意义和城市功能,分别布置在不同坡岗上,其中最重要的第五坡,沿城市中轴线东西对称布置了兴善寺和玄都观,同时还根据城市地势特点,在东南地区开凿曲江池,西南地区建造佛塔;在外形层面,其主要利用分布在新都城郊野的八条水系,并通过城内水渠的修建,形成八水贯都的格局;就其大形而言,继承了自秦阿房宫“表南山之巅以为阙”与汉长安“南直子午谷”以来便与秦岭峰谷寻找关系的规划传统,将都城轴线直向石鳖谷(到唐代又增创“含元殿—大雁塔—牛背峰”的大尺度轴线)。这一在大形层面以秦岭峰谷为基准确立城市轴线的传统一直延续到明清时期的西安,并对后世关中地方城市产生深刻的影响,明清时的咸阳就曾建立“文庙—学道门—秦岭紫阁峪”的城市轴线。

▲ 西安历代城址及其三形分析

▲ 西安历代城址及其三形分析 ▲ 雁塔路远眺大雁塔与秦岭

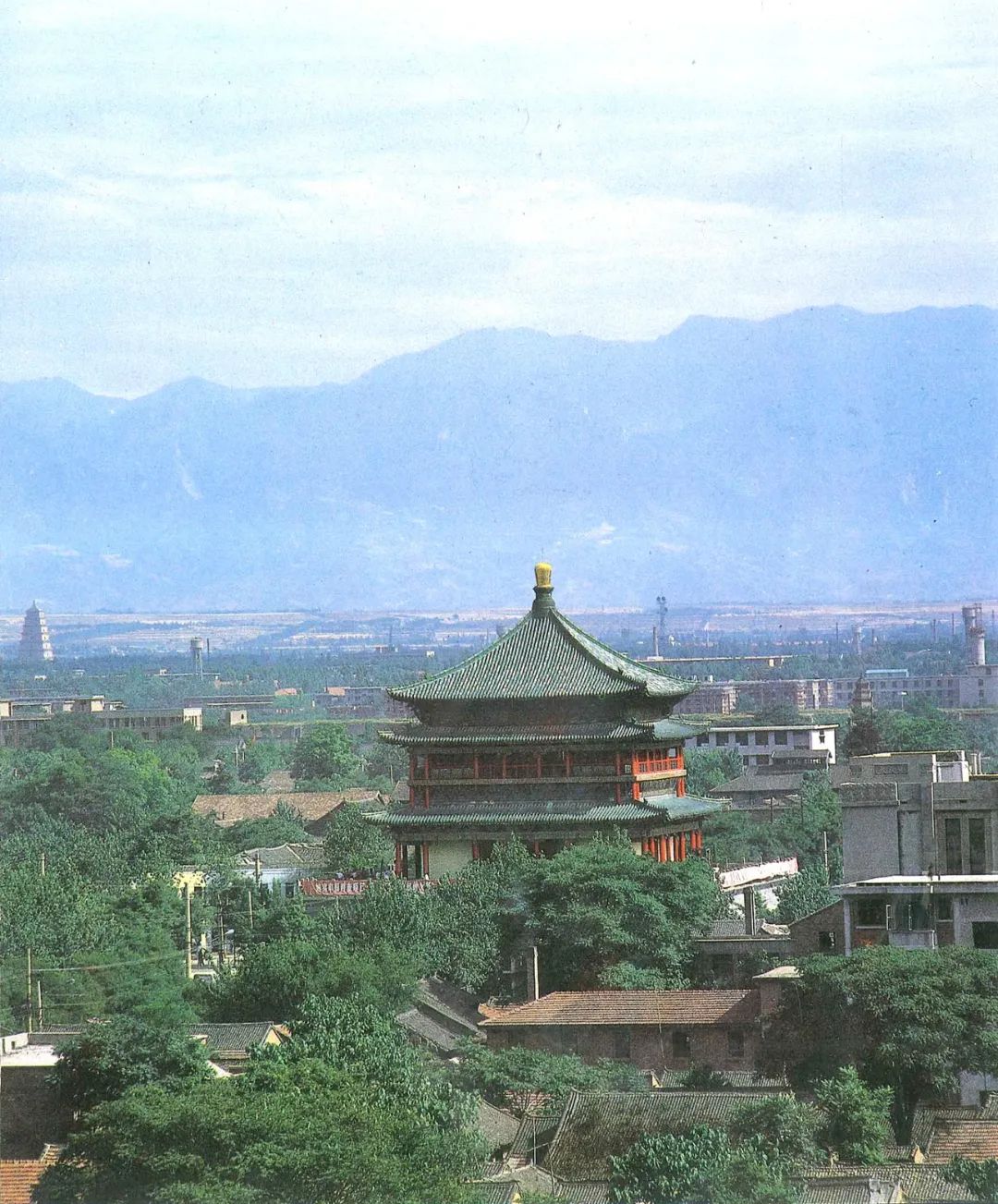

▲ 雁塔路远眺大雁塔与秦岭 ▲ 钟楼远眺秦岭(引自张静波等《西安》1984年)

▲ 钟楼远眺秦岭(引自张静波等《西安》1984年)

需指出的是,中国城市结合“三形”规划建设的核心是重视城市建设与山水环境的整体关系,当然这也是一个不断探寻、发展、稳定、再创造的动态过程,随着城市的发展而发展,随着生活于其中之人的体验而不断完善。

主持:王树声

图文

参与人员:李小龙、王凯、严少飞、李欣鹏、崔陇鹏、崔凯、徐玉倩

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

原文始发于微信公众号(城市规划):【继承与创新】三形:结合自然山水规划的三个层次

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)