在“深圳市第19届优秀城市规划设计奖(2021年度)”评选中,深规院喜获一项“金牛奖”,9项一等奖,11项二等奖,9项三等奖,1项表扬奖。其中一等奖项目如下:

.01

深圳市特色风貌保护区

保育与活化策略研究

营造历史与当代相得益彰的家园城市

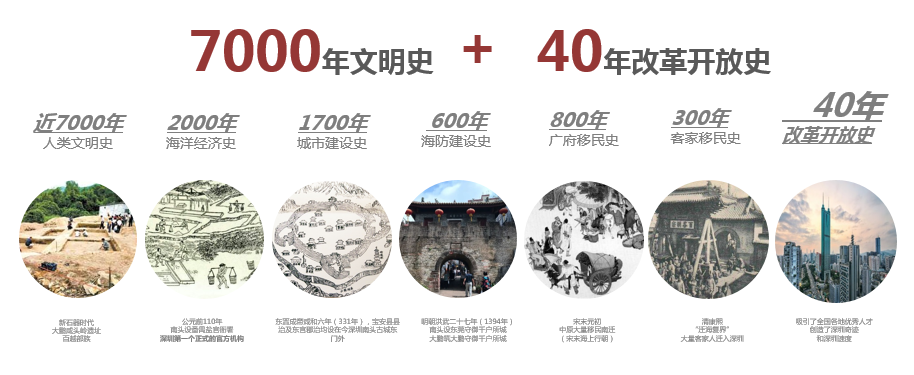

深圳建设营造面向世界的家园城市,需提升文化软实力,追求城市的厚度、温度。本项目是深圳市城市设计试点工作的核心组成,针对深圳“虽有7000年文明史,却因40年改革开放而兴”的独特发展特点,旨在凝聚深圳文化价值及风貌特征共识,探索“深圳式”特征保育模式。

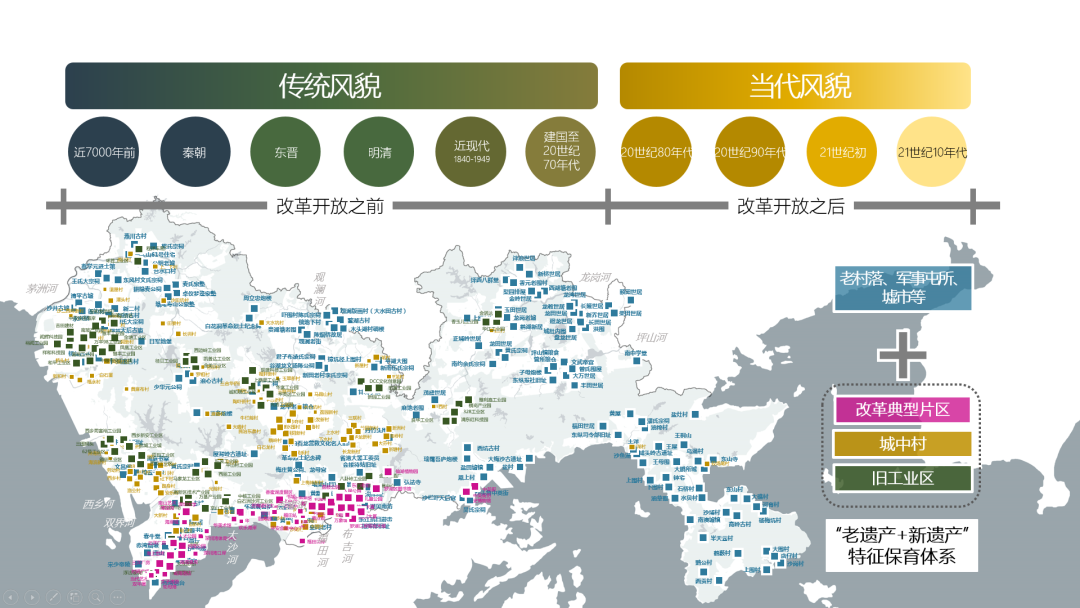

● 重新定义契合深圳“7000+40”年代特征的“老遗产+新遗产(1+3)”保育体系

规划以多学科综合视角,梳理建构出历史轴线上相互拓扑的文化谱系和空间谱系,并聚焦当代新遗产,由此创建“老遗产+新遗产(1+3)”保护与传承体系。

● 探索“特征价值量化”的保育对象识别与片区划定方法

将每类特征地区的核心文化、空间、社会特征价值量化为多项大数据因子,综合分析筛选出最具保育价值或保育急迫性,且匹配市场经济逻辑的典型特征片区。

● 提出“全景统筹+小微改造”的在地化活态保育手段

深圳的历史建筑、城中村、旧工业区往往相互依存伴生。研究强化特征片区内新老遗产的协调互促关系,将散点遗产进行连片统筹,并强调以“绣花”功夫实现高密环境下的适应性设计。

● 提出多方互促、共建共治的“深圳式”保育实施建议

针对深圳城市更新高度市场化的特点,联动多元主体,推动改造由“开发方式”向“经营模式”转变,并配合制定村民自改计划,保障特色风貌区活化再生的市场可行性与可持续性。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司

.02

欢声笑语的院子

北京民安小区微空间改造

实处着手,关注细节,小空间承载大生活

民安小区建成时间早,院子无人打理、衰败不堪,居民怨声载道,苦不堪言。经过改造,小区院子从荒废场地变为充满欢声笑语的公共空间,这不仅是我们在北京开展的一次微更新实践,更是实实在在地为老百姓办了一件实事。

我们主张实处着手,关注细节,让改造更加契合居民实际需求,与老百姓共同缔造美好社区。落实“无障碍设计”“儿童友好”“文化传承”等大理念,以“欢声笑语的院子”为主题,用实实在在的设计为老百姓带来身边的幸福。改造方案最大限度将低效空间转变为精细品质的公共空间,通过复合利用,提供丰富的活动场所,收纳消极功能,整治房前屋后的停车空间。

微空间改造解决了老百姓的急难愁盼问题,老百姓认可度高、获得感强,并将他们喜爱的公共空间当成自己家一样去布置,不断地添砖加瓦、发挥创作。受到社会各界关注与高度评价,为城镇老旧小区改造提供可复制推广的方法。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司

.03

宝安区新桥街道新桥东片区

重点城市更新单元规划

综合性城市设计引领的智造型产业园区城市更新探索

为匹配未来重大产业项目的空间需求,集聚新的产业类型与生产组织方式,新桥东作为深圳首个平方公里级产业更新单元,以城市设计引领城市更新规划编制,立足优质资源本底,破解未来产业园区产城分离、绿城割裂、客货冲突、企业外流等城市级挑战,实现新桥东自然、城市、产业与人的和谐共融与共同进化。

● 以城为本,通过城市设计统合生态、文态、业态、形态

强调“设计引领规则”,整合防灾与市政基础设施,形成兼顾临山雨洪生态安全与山水人文特色的温情蓝绿生境。同时,在更新强排思维基础上,引入大山水视角,营建山水城景交融的无界城境。

● 以人为本,面向智创企业人群需求与在地文脉保育的共享交互空间设计

改变传统园区内向型空间组织方式,依托东西指状绿廊,探索多元共生、高交互的共享产业廊桥模式,留存工业记忆链接厂村与古今,利用低租金、高密度的创新界面,触发科技人才的更多交流,促进产品和创新高效迭代。

● 以产为本,探索产业空间定制化与物流高效率的“工业上楼”空间模式

深研智造企业差异化诉求,定制全产业链、全周期、高共享的“垂直塔+水平板”工业上楼模块。通过打造“一高一主”双层复合通道、采用“主干+口袋”组织内部货运,制定产城地区人货分流的多维交通解决方案。

● 以城市设计为平台,创新“平方公里级”城市更新单元传导机制与协同工作方式

针对大尺度更新单元,规划兼顾“广度控制”+“深度设计”,改变传统“地块”指标管控思路,通过城市设计研究,增设“整体高度+临山临水二次高度”的分级空间控制图则,指导容量分配和空间形态塑造,利于地块后续开发。

▲ 编制单位:深圳市宝安规划设计院有限公司、深圳市城市规划设计研究院有限公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

.04

深圳市大鹏新区西涌地区城市设计

全要素综合城市设计创新

深圳已打造系列滨海旅游活动场所,西涌历来备受关注。不同于大梅沙、小梅沙、下沙的发展模式,不以物质空间作为体现国际一流的唯一标准。项目以台风受灾为契机,把自然推向前台,采用全要素共生共荣的新理念,探索高质量发展背景下滨海地区的新型发展模式,实现自然、安全、社区、旅游平衡发展。

● 创新1

在守护中发展,构建生态资源高质量转化的新模式。保持定力,以时间孕育高质量空间,提出“修养生治”四字发展模式。

● 创新2

向传统学习,创新与自然共生的安全韧性新手段。人类密集活动空间的选址向传统人居智慧学习,以低干扰细胞形态嵌入生态基地中。在人与自然交互的区域,创新生态友好型设计手段,引导旅游活动趋利避害,风来人退、风停人进。

● 创新3

多维价值叠加,塑造全域全要素的沉浸式旅游新体验。激发山海桃源的魅力,策划高质量的旅游活动,塑造原真极致体验,实现发展与生态保护的正循环。

● 创新4

与古为新、与村为邻,促进滨海人文空间的活化新生。更多的就业机会,更持续的社区经济与活力,体现社会包容的人文关怀,促进共同富裕。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司、中国城市规划设计研究院深圳分院

.05

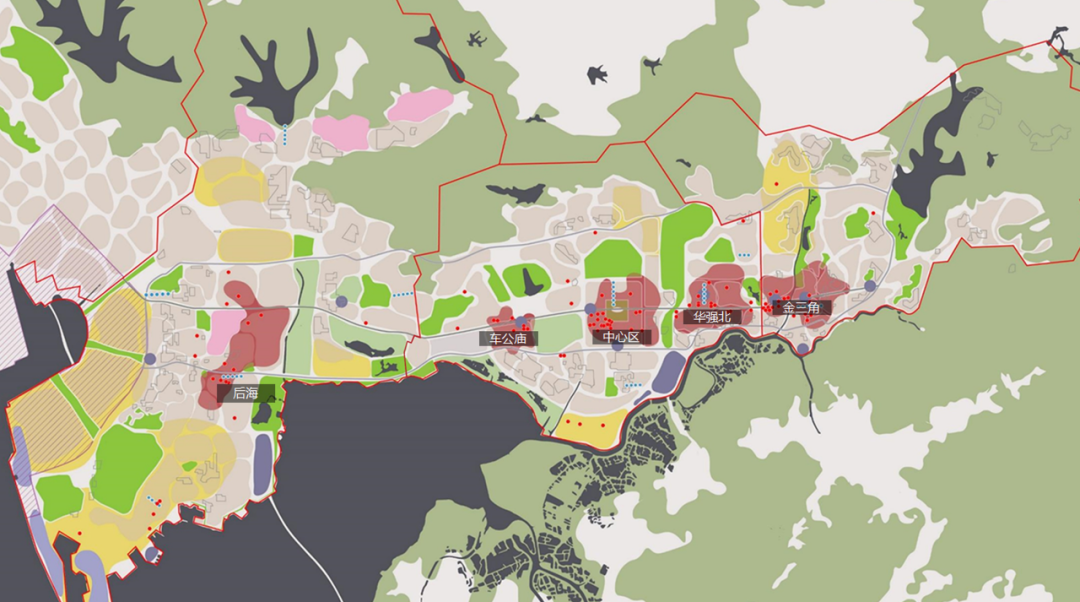

深圳市福田区整体城市设计

存量时代的城市整体设计营造

本次整体城市设计站在特区建设发展四十年的基础上,以人尺度、体验、需求为核心,积极探索高密度宜居宜创城区建设的“福田方案”。

通过走读丈量,邀请专业人员绘制城市意象地图,多元数据耦合分析,以及公众调查等多种方式定量剖析问题与需求,制定“人体验品质提升” 项目化解决方案,形成综合更新和公共空间两类项目指引,统筹福田全域有机更新行动。

● 构建存量城区深度营造“高密度宜居城市”的技术路线

借助数字化工具,精准洞察建成环境、居民体验等问题需求;从福田优势与特色出发,量身打造空间品质精微方案;倾听公众意见、吸纳政府部门意见,建立精细治理行动计划。

● 社会形态、产业形态、空间形态耦合,定量定性相结合的城市研究方法

运用“土豆平面”深入解读人群、企业、空间运行状态。将人口密度体现在居住和工作“土豆”单元大小上,识别福田国际化就业中心、职住均衡、城绿相嵌等空间耦合关系。该方法较准确展现多类空间特征区域,揭示人群活动范围及城市问题。

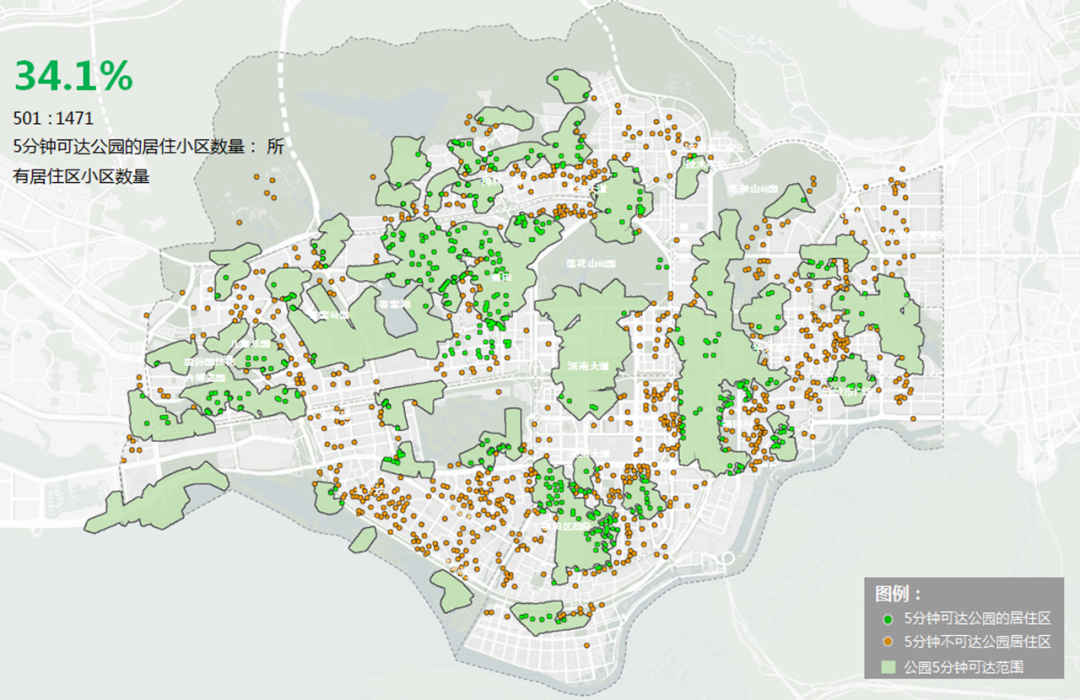

● 以人体验品质为标尺,对公共空间和公共设施使用效果的定量诊断方法

通过研究人群活动、交通资源、公共空间分布等识别资源配置的有效性。以公园为例,福田1471个居住小区中仅34.1%步行5分钟内可达公园入口,设计针对深南大道南北差异化问题提出策略:北部城区建立大型公园之间“连接”为主;南部城区 “增补”微型公园。

● 设计底层逻辑转变,在存量空间底盘上进行人体验升级

从车行道路回归人民的街道:优化街道断面,营造可停留、乐交往的街道场所。

从城市更新回归特色生活圈:以“针灸式”精微方案,营造福田 “家门口文化生活圈” 。

从城市边界回归日常生活体验:活化临山、跨路、沿河等消极空间,成为社区可体验的“后花园”。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司

.06

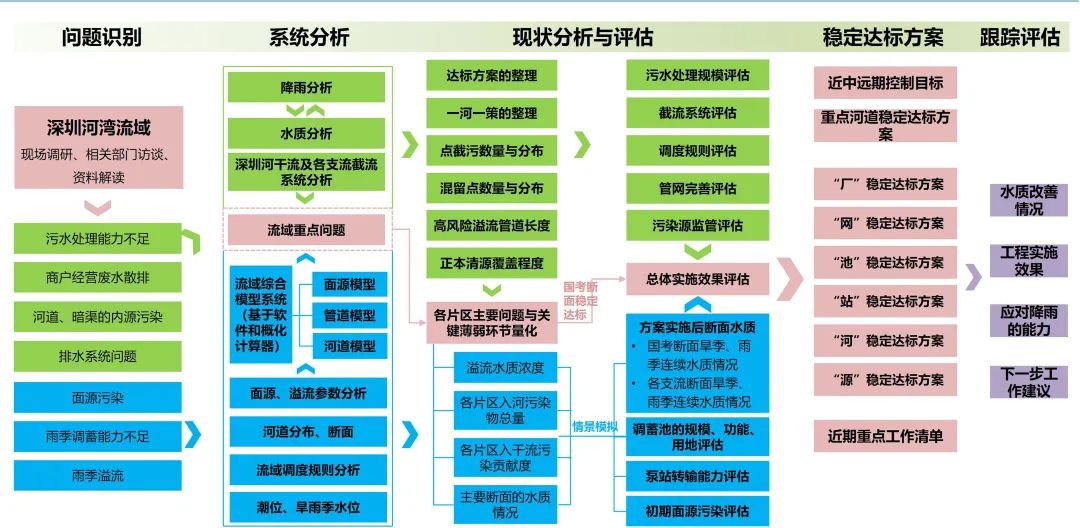

深圳河湾流域

水质稳定达标方案及跟踪评价

深圳市首个面向实施的水污染治理规划研究

针对当前涉水规划体系庞杂、各要素分散独立、衔接困难,且评估复杂的特点,本项目通过现状评估、影响因素分析,系统梳理各要素的功能定位和拓扑关系,进行统筹整合,形成互相耦合、紧密衔接的水质稳定达标方案,跟踪评估实施效果,调整和优化方案。

● 评估方法创新

通过创新构建污染物分片量化评估方法,形成流域污染负荷度分布图,从而确定需要重点治理的区域。搭建沿海感潮地区水力模型优化方案,以国考断面水质稳定达标为目标,研究关键指标,并模拟规划方案实施前后深圳河口的达标情况。

● 关键技术创新

通过理清厂、网、河、城在流域水质稳定达标体系中的功能定位及拓扑关系,明确各要素在转输和削减入河污染物、生态品质提升等方面应当承担和重点设计的功能,构建“厂-网-河-城”全要素的流域水质稳定达标治理体系,充分发挥设施功能,实现设施统一调度和全流域全要素高效联动运行。

● 实施管控创新

对深圳河湾流域内干流、5条一级支流、5条入海河流、66条二级和三级支流、6个重点截污泵站、10段暗涵进行晴天和雨天的监测,获取数据、照片形成跟踪评价报告,反馈实际水质改善情况和工程实施效果,优化调整下一步工作计划。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司

.07

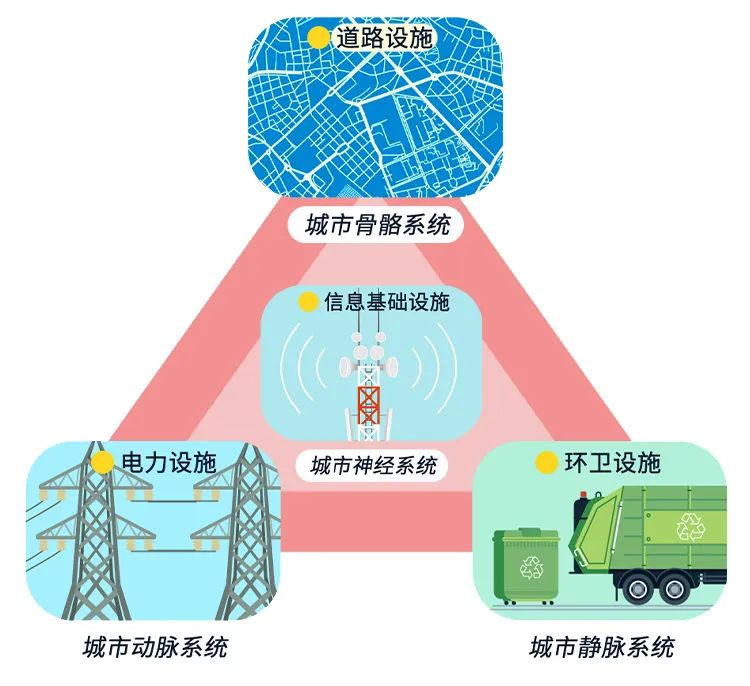

深圳市信息通信基础设施专项规划

全国首个内容完备、全域覆盖的信息基础设施专项规划

信息通信设施已上升为国家战略性基础设施,信息通信技术发展对城市基础设施提出新的要求。在城市化进程中建设新型信息通信基础设施正是千载难逢的机遇,深圳市在信息通信行业处于国内领先水平,并是中国特色社会主义先行示范区,因此开展《深圳市信息通信基础设施专项规划》编制。

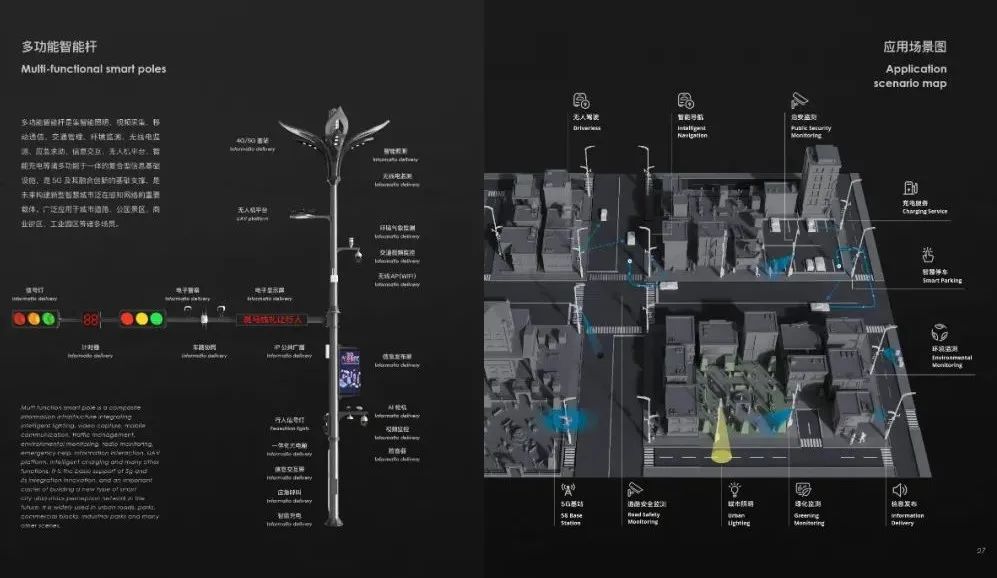

● 新体系——量身定制新基建

适应新型信息通信基础设施发展,为解决传统同类项目内容类别不齐全的基础上,本项目增加了5G基站、数据中心、多功能智能杆等内容,成为全国首个内容完备、全域覆盖的城市级信息通信基础设施专项规划。

● 新模式——兼容共享省资源

破解基础设施落地难题,本规划遵循“能现状挖潜就不轻易新建,能附建就不独立用地,不得不独立用地时也必须多家共享”的基本原则,提出了“共建共享”的建设模式,通过多功能兼容。

● 新方法——规划方法定量化

本规划在技术方法定量化方面做出了大量的探索和研究。此外,本规划在5G基站覆盖半径测算和机楼、机房、管道规模测算方面都实现了定量化。

● 新标准——技术指标可推广

本规划探索出一整套技术指标,不仅可指导我市下层次同类规划的编制,亦可向其他城市复制输出,在全国范围内贡献深圳标准和深圳经验。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司

.08

轨道13号线科苑大道(创新大道)

地下空间综合开发规划

重大基础设施建设契机下的地区品质提升模式探索

深圳南山高新园是深圳科技产业演进的“缩影”,产业和人员结构的迅速更迭,催生一系列亟待解决的矛盾。高新园轨网密集,其中13号线沿中轴科苑大道敷设,实施在即。本课题创新地探索存量地区如何突破单一更新模式,紧握轨道建设契机,统筹相关地下地上空间资源,实现片区空间品质的快速提升。

● 以人群需求为导向的地下空间规划

结合大数据系统梳理亟需和可行的地下设施,预控高比例、多功能的公共地下空间;利用绿带等空间设置天窗和下沉广场,改善通风和采光,模糊地下地上空间感受,上下便捷转换。

● 整合相关领域的一体化集成设计

市政一体化:重构轨道、地下街和综合管廊的地下三维布局和施工工法,优化轨道车站及附属设施与地下街、地面街道的衔接关系。

建筑一体化:大幅提高地下通道与两侧建筑接口的密度,显著改善轨道站点接驳效率和疏解安全性。

景观一体化:利用下沉广场有效消减地面附属设施,结合地面设计多样小型公园,形成开放活力的“立体街、花园道”。

● 重大设施结建地下空间开发的规划审批路径实践

转变传统结建地下空间按独立项目审批的惯性思路,通过编制地下空间详细规划,以“文本图则”作为规划管控法定依据,并横向协调各相关主体,纵向统筹各专业团队,保障目标一致和技术同步。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司

.09

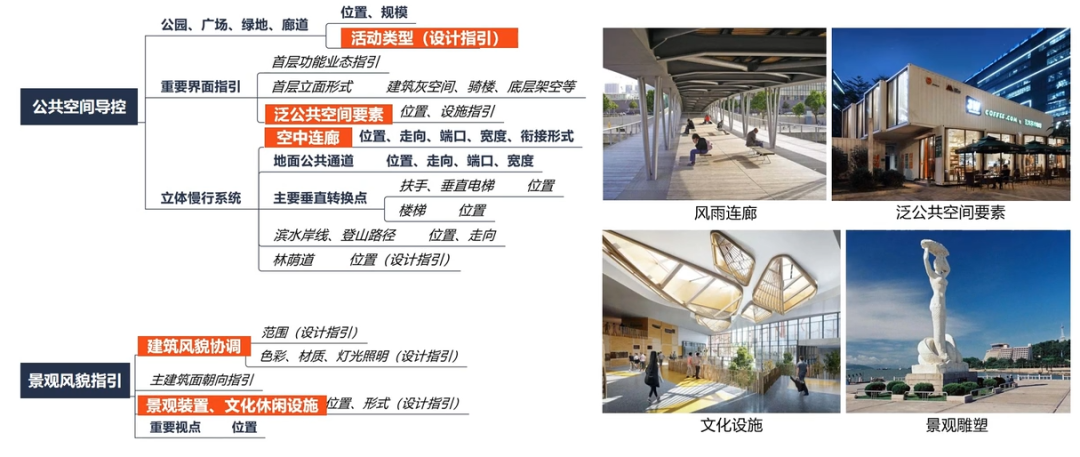

深圳市城市设计编制技术指引

深圳城市设计再前进

深圳一直坚持以城市设计引领高质量城市建设,不断实践、创新。存量时代,深圳复杂空间底板给高质量城市发展带来新的挑战,有必要对城市设计管理进行系统提升。

我们围绕三个核心议题开展本研究:新内涵、实效性、高活性。

● 城市设计的新内涵外延

除开空间要素,本研究将共享共治的“专业技术活动”纳入深圳城市设计新内涵,引导城市设计成果转化为项目行动和公共活动。

● 保障城市设计前端研究充分

深圳城市设计前端普遍存在研究不充分的问题。本指引提出总体、片区层面要保障社会活动、城市风貌等研究客观、充分;地段层面增加市场、工程验证研究,保障管控内容有效传递。

● 定制化城市设计运作机制

深圳城市设计在不同层次上的实施逻辑迥异。本指引提出总体层面基于政府行动力,将设计共识分解为行动项目;片区层面将高水平的空间品质营造要求融入法定规划;地段层面对要素进行市场和工程验证,并写入用地合同。

● 城市设计管控要素及刚弹规则

为保障创意高活性原则,建构适合深圳特点的全新系统要素框架,增加地段层次设计要素,细化上层次设计要素,保障精细引导;定制“可变/不可变”、“定线、定量、定指标”的弹性规则。

▲ 编制单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司

采编 | 何瑜 连炜婷

排版 | 连炜婷

校对 | 何瑜

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):深圳市第19届优秀城市规划设计奖(2021年度)——深规院一等奖项目

规划问道

规划问道