中国本土规划设计强调“巧于因借”,注重吸纳外部环境中的优质风景资源,营造内外环境融合互动、相辅相成的有机整体格局,实现延展空间层次、强化景观秩序、深化场所体验、提振人居意境的多维目标。由此累代形成“借景成境”的优秀风景营造传统,亦有“得景在借”“夫借景,林园之最要者也”等诸多记载,皆具此意。

作为一种巧借外景塑造空间意境的风景营造观,“借景成境”贵在将内与外融合为一,通过巧妙的空间关联性设计,将原本孤立的外部山水人文景观融入场地内部空间创作中,借“局外之力”成就“局内之功”,同时赋予内外环境以和谐共生、相得益彰的艺术感、秩序感与生命力。论其实践要义,首重对场地周围优质山水人文景观资源的识别、取舍与因借,此过程讲究“无拘远近”,强调“远”“邻”“仰”“俯”全方位寻查,凡“触目皆真、会心不远”者,皆可为设计所借;基于此,锁定关键外景及其主景方向,遵循“随其景而颜之,尽有天然配合之妙”的理念,通过巧妙处理场地内部空间设计,完成对外景的裁成损益,并使重要内部空间朝对外景、建筑造型尺度呼应外景、门窗洞口细部妙呈外景、环境小品文饰渲染外景,塑造可观、可感、可悟的内外互动式场景;进而将此系列场景精心编排在高低错落、曲折迂回的空间流线中,使有限景致在人的游观体验过程中交错呈现、彼此烘托,进一步强化整体设计的层次感与立体感,激发无限意境,“助其地而有无尽之致”。

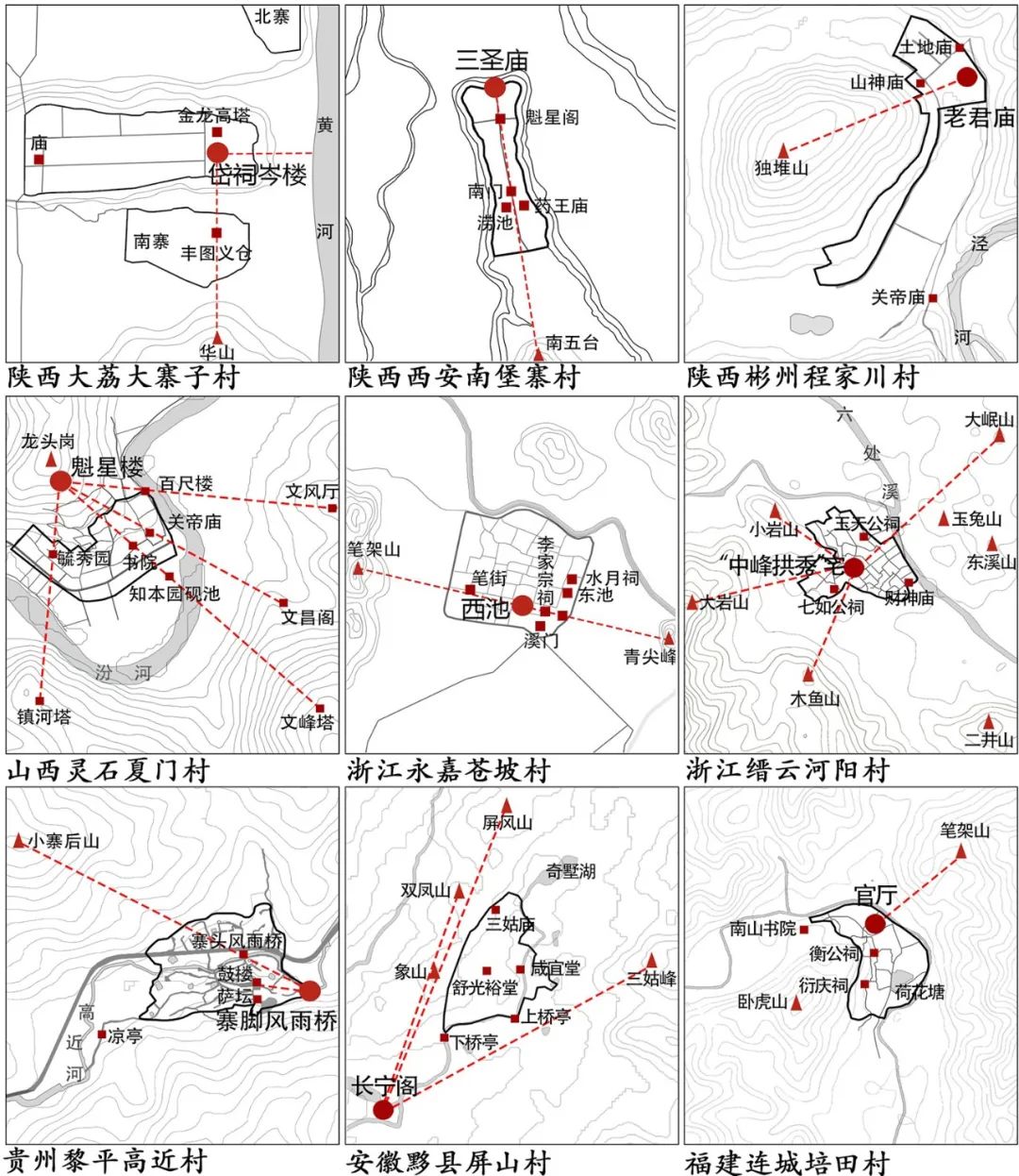

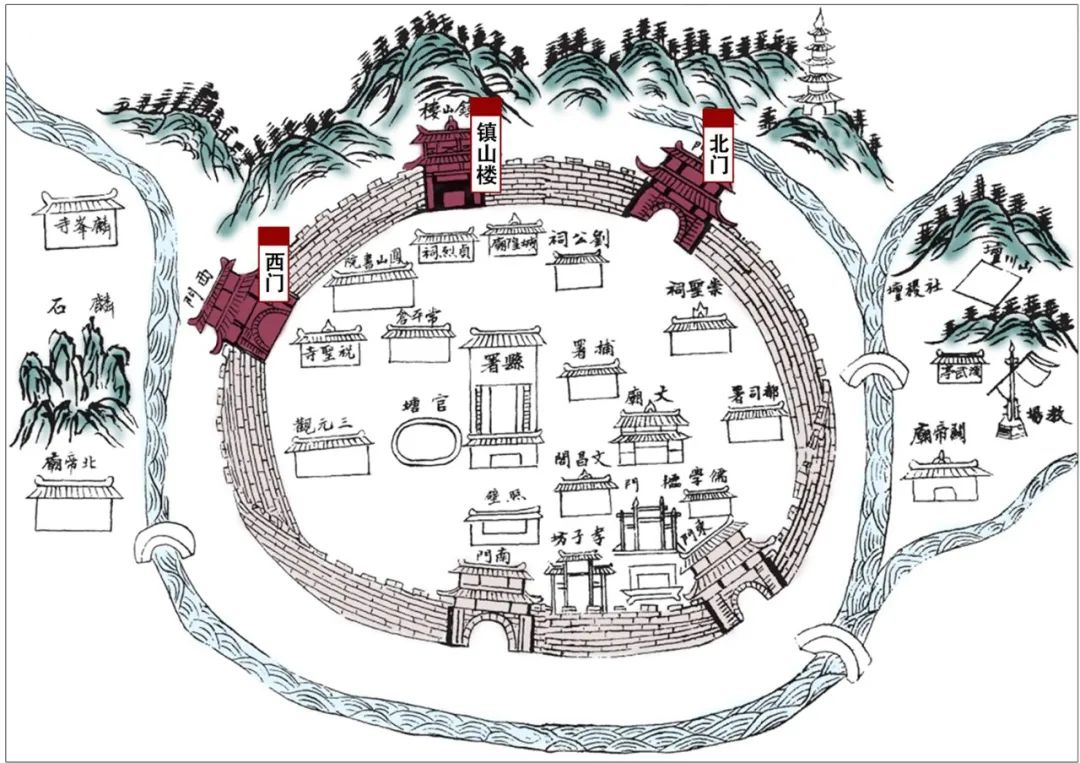

▲ 借景成境与聚落格局示意图

结合历史文献、城市图以及实地调研可知,中国历史上秉持“借景成境”理念的城乡规划建设范例不胜枚举,积累了深厚的实践经验。如陕西华阴西岳庙,建筑群布局朝慕西岳华山,庙内巧营“望岳”景观秩序,塑造了山庙一体的精妙格局。

▲ 借景成境与聚落格局示意图

结合历史文献、城市图以及实地调研可知,中国历史上秉持“借景成境”理念的城乡规划建设范例不胜枚举,积累了深厚的实践经验。如陕西华阴西岳庙,建筑群布局朝慕西岳华山,庙内巧营“望岳”景观秩序,塑造了山庙一体的精妙格局。

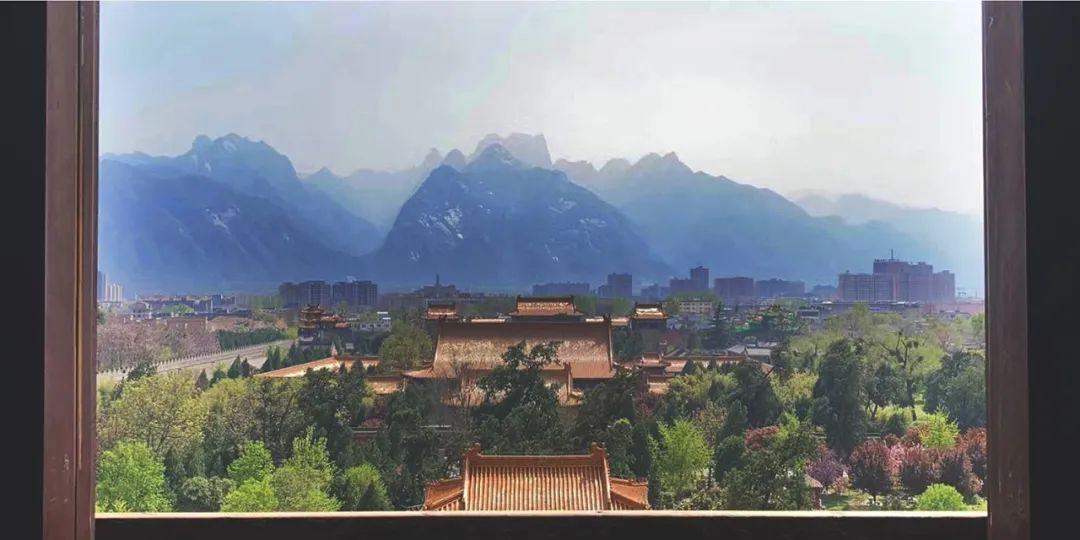

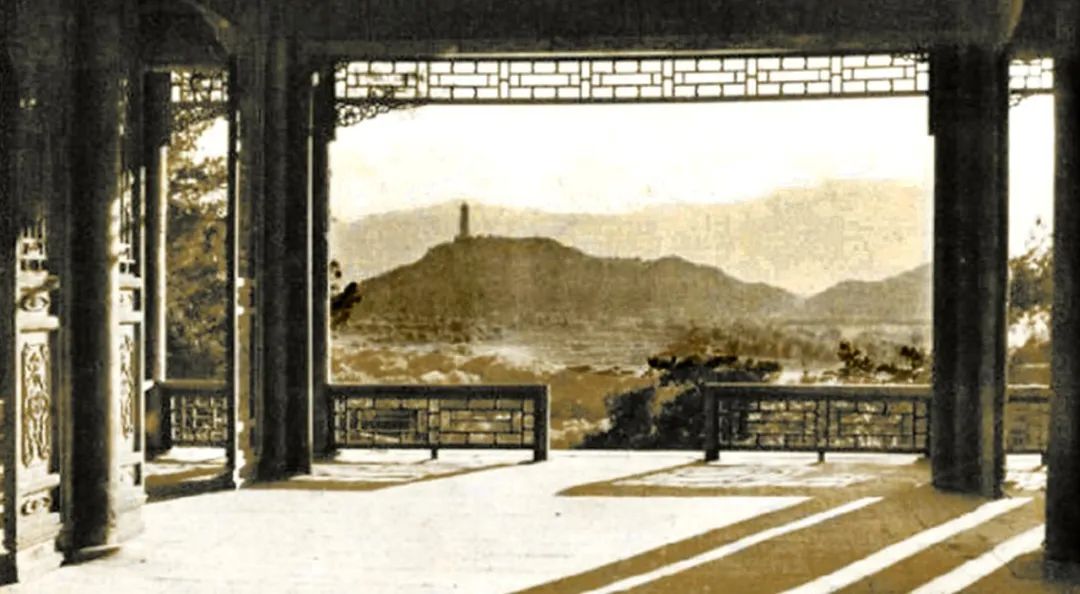

▲ 华阳西岳庙万寿阁望岳实景

▲ 华阳西岳庙万寿阁望岳实景

(图片来源:自摄)

北京颐和园,巧筑湖山真意亭(亦称湖山真意轩),统揽西山山峦叠嶂、朝晖暮霭胜景,吸纳周边“玉泉垂虹”“玉峰塔影”等景致,极大提振了园内空间意境。

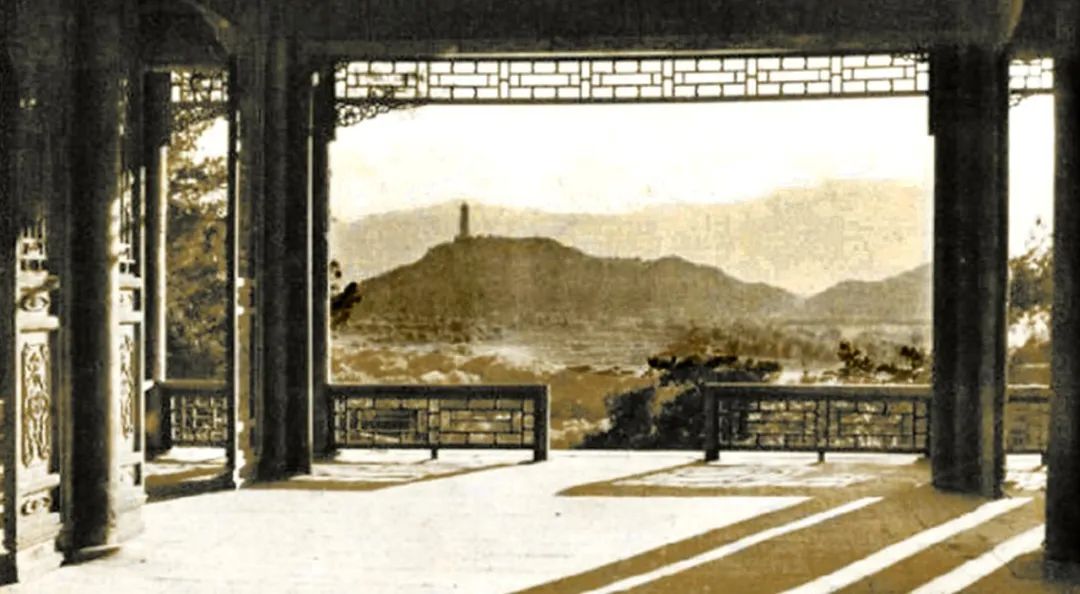

▲ 北京颐和园“湖山真意”

江苏苏州拙政园,远借园外报恩寺之北寺塔人文景观,营造了园中眺塔景、池中映塔影的特色空间意境;江苏无锡寄畅园,巧妙地将锡山龙光塔人文景观融入园中,与知鱼槛、郁盘亭、锦汇漪等空间融合为一,塑造了“山池塔影”特色格局,被赞为“借景之佳例”。另如云南曲靖文昌阁,巧妙地“启四窗”而“放山入楼中”,营造了“豁心目”“物我融一”的场所意境;湖北大冶文起阁,巧借城南金湖胜景,形成“层楼缥缈似黄鹤”之空间意象,古人赞其营建要义曰“阁自擅阁之胜,而必借境外之山川以助矣”。此外,在中国传统乡村营建中,人们以充分借用环境资源、“节俭而卓有成效”地营造人居环境为目标,将“借景成境”理念发挥得淋漓尽致,积累了无数精妙创造:如陕西西安南堡寨村巧借秦岭南五台胜景,大荔大寨子村融合岱祠岑楼与金龙寺塔历史人文景观,彬州程家川村因借独堆山“孤峰独秀”形势,浙江永嘉苍坡村遥映笔架山特色景象,安徽黟县屏山村吸纳屏风山、三姑峰景致等,皆颇具深意。本文从诸多案例中遴选河北承德避暑山庄锤峰落照亭、河南孟州学宫、宁夏平远古城、陕西佳县木头峪村等传统营建范例,并结合西安“三唐工程”现代传承实践,对“借景成境”的实践要义做以进一步阐释。

承德避暑山庄,锤峰落照亭建于山庄南侧岗峦之巅,为“康熙三十六景”之一,是“借景成境”的一处经典案例。此亭为一方亭,面阔三间,“敞亭东向,诸峰横列于前”;其设计妙收磐锤峰(棒槌山)奇景,登临亭中,可赏磬锤峰“孤石云举,临崖危峻”之框景,统揽“夕照锤峰”、远峰近湖之胜景;此亭与“北枕双峰”“南山积雪”“四面云山”三亭遥相呼应,共成山庄萃景处与整体格局点睛之笔,极大提振了空间意境。乾隆帝曾作诗赞此意境曰:“一柱标云汉,千峰最上层。亭亭明夕照,煜煜蔚霞蒸”。

▲ 北京颐和园“湖山真意”

江苏苏州拙政园,远借园外报恩寺之北寺塔人文景观,营造了园中眺塔景、池中映塔影的特色空间意境;江苏无锡寄畅园,巧妙地将锡山龙光塔人文景观融入园中,与知鱼槛、郁盘亭、锦汇漪等空间融合为一,塑造了“山池塔影”特色格局,被赞为“借景之佳例”。另如云南曲靖文昌阁,巧妙地“启四窗”而“放山入楼中”,营造了“豁心目”“物我融一”的场所意境;湖北大冶文起阁,巧借城南金湖胜景,形成“层楼缥缈似黄鹤”之空间意象,古人赞其营建要义曰“阁自擅阁之胜,而必借境外之山川以助矣”。此外,在中国传统乡村营建中,人们以充分借用环境资源、“节俭而卓有成效”地营造人居环境为目标,将“借景成境”理念发挥得淋漓尽致,积累了无数精妙创造:如陕西西安南堡寨村巧借秦岭南五台胜景,大荔大寨子村融合岱祠岑楼与金龙寺塔历史人文景观,彬州程家川村因借独堆山“孤峰独秀”形势,浙江永嘉苍坡村遥映笔架山特色景象,安徽黟县屏山村吸纳屏风山、三姑峰景致等,皆颇具深意。本文从诸多案例中遴选河北承德避暑山庄锤峰落照亭、河南孟州学宫、宁夏平远古城、陕西佳县木头峪村等传统营建范例,并结合西安“三唐工程”现代传承实践,对“借景成境”的实践要义做以进一步阐释。

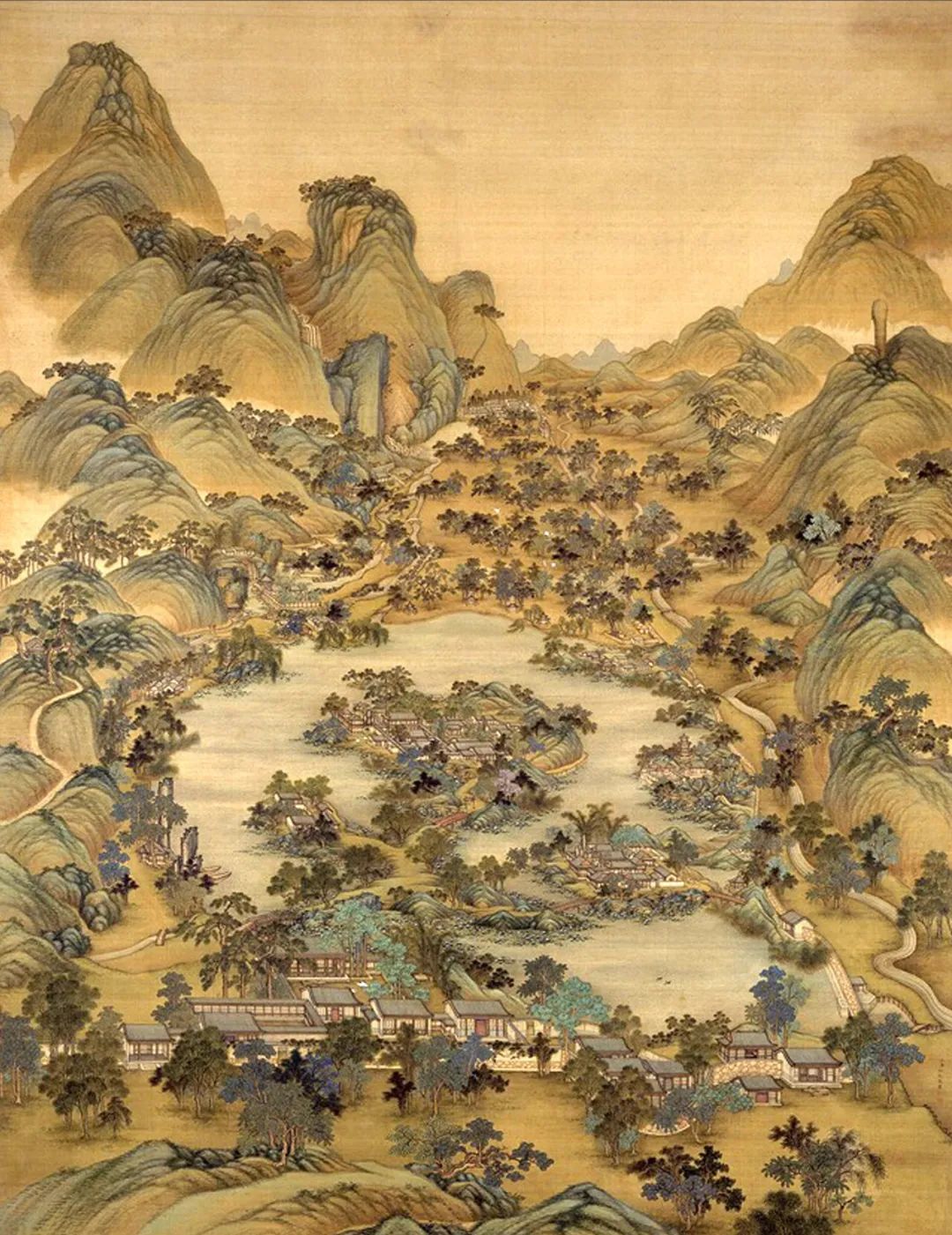

承德避暑山庄,锤峰落照亭建于山庄南侧岗峦之巅,为“康熙三十六景”之一,是“借景成境”的一处经典案例。此亭为一方亭,面阔三间,“敞亭东向,诸峰横列于前”;其设计妙收磐锤峰(棒槌山)奇景,登临亭中,可赏磬锤峰“孤石云举,临崖危峻”之框景,统揽“夕照锤峰”、远峰近湖之胜景;此亭与“北枕双峰”“南山积雪”“四面云山”三亭遥相呼应,共成山庄萃景处与整体格局点睛之笔,极大提振了空间意境。乾隆帝曾作诗赞此意境曰:“一柱标云汉,千峰最上层。亭亭明夕照,煜煜蔚霞蒸”。

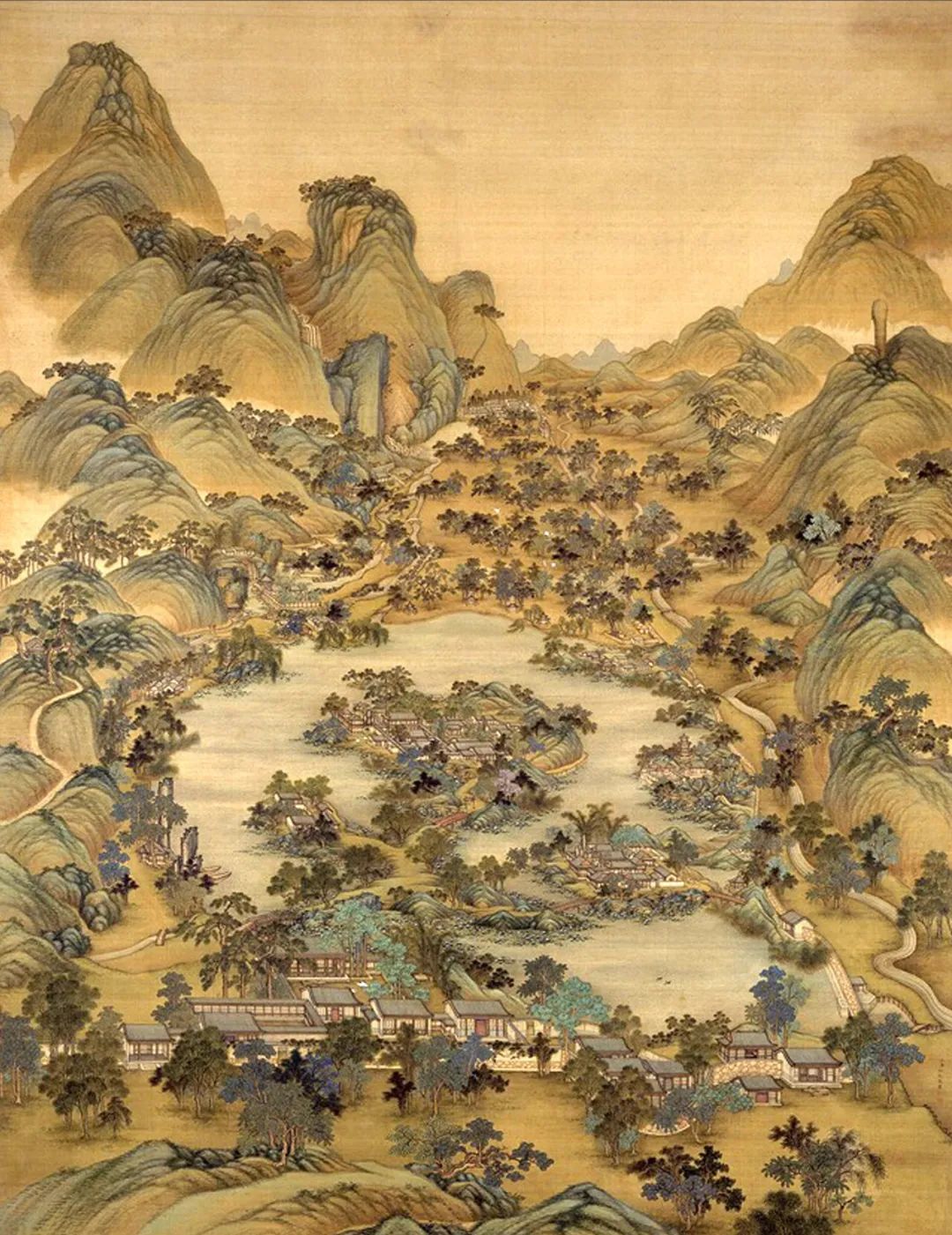

▲ 避暑山庄图(清·冷枚)

▲ 避暑山庄图(清·冷枚)

河南孟州,古称孟县,学宫建于城东南隅,其周边虽有“首阳逦迤、黄河奔腾、湨水东注、嵩山巍峨”之景,但“坐学宫而平视,有隔焉”。当地遂以“远吸山光,平涵水色”为目标,对学宫空间格局作以调整优化:通过延伸学宫轴线,于尽端城垣处开设“龙门”,辅以道路铺设、环境整治,将外部山河胜景巧妙引入学宫内,营造出“学宫之内有首阳”“学宫之内有黄河”“学宫之内有湨水”“学宫之内有嵩山”的宏阔格局与深远意境。古人赞此借景要义曰“触目皆真,会心不远”。

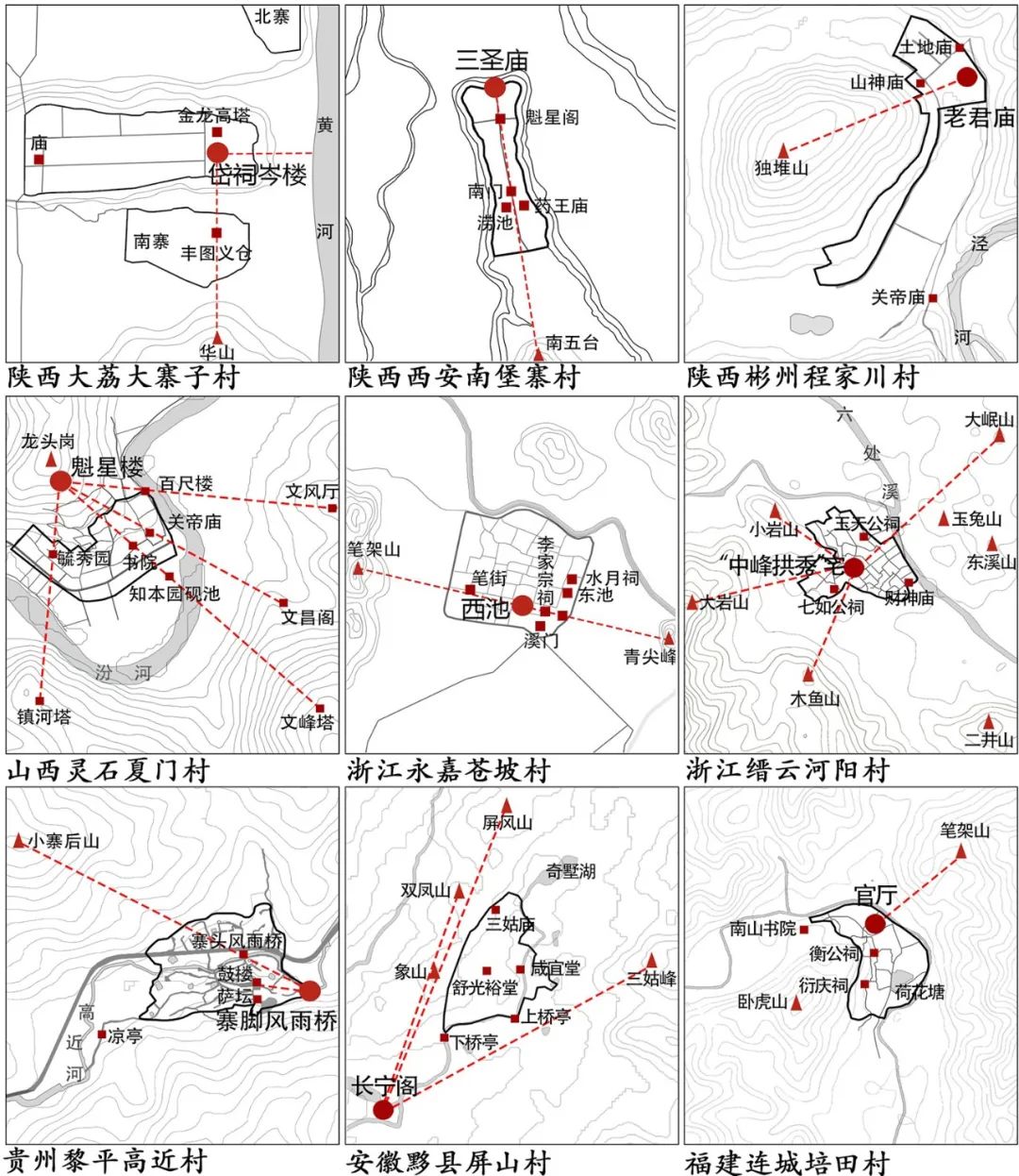

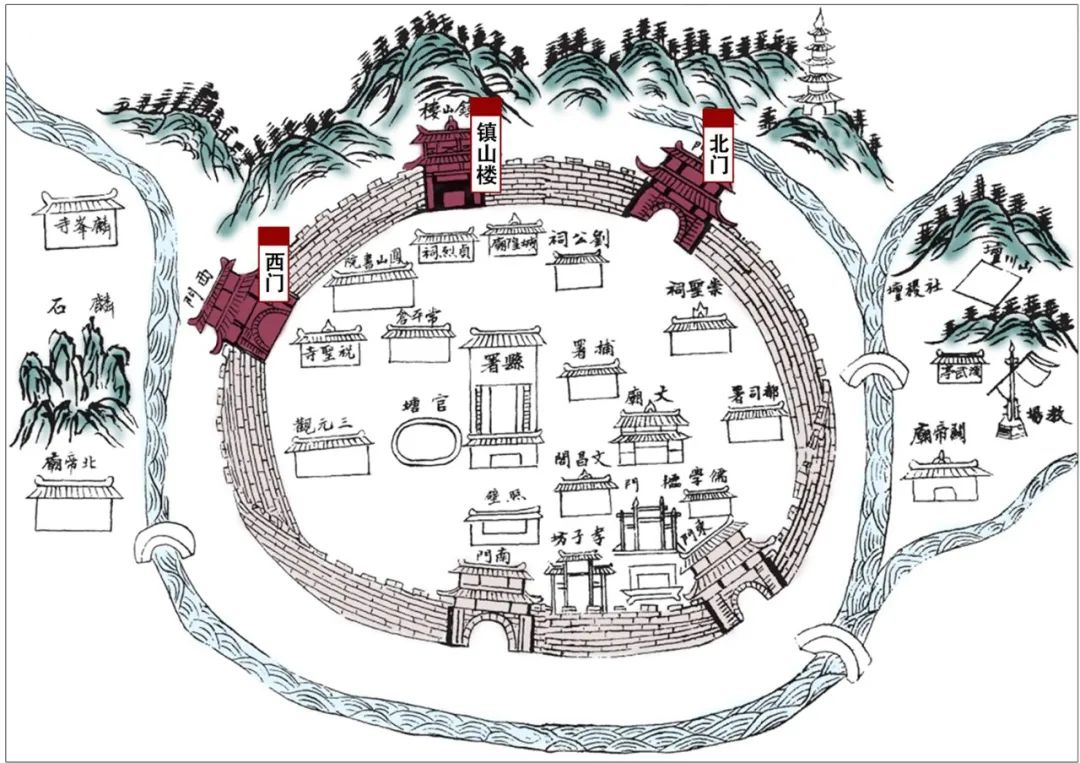

宁夏平远,邑内“峰峦环拱,沟涧萦旋”,古人巧借外景而营城,创造了富有特色的山水人文空间格局。论及其要,乃将城内关键建筑和各方城门皆呼应外景:县署居中而设,建筑群轴线直指南门,延伸至城南凤山,将“舒张如振翼,秀削如列屏”之景借入城中;县署东为文庙,于庙前开东门,以通山泽之气,并寄“人文蔚起”之意;城北门遥对城外古塔“卓立云际”之景,西门吸纳麟石“形如伏麟”奇景,亦于此二门间的城垣上立“镇山楼”,统揽“层峰叠巘,绚翠浮青”“万斛松涛”之壮丽景致。由此于城中有限空间内营造出融汇四围景致的无限意境,形成处处见山水、处处有意境的人居格局。

▲ 平远县城郭图

陕西佳县,木头峪村为“借景成境”的优秀乡土营建范例。该村东临黄河,周边群山环峙,形胜颇佳。村落营建择村西山上临崖望河之地,立标志建筑龙王庙,巧借四围山水人文景致,提振人居格局。龙王庙建筑群的布局轴线朝向村南一里外之墩台山魁星阁,通过对庙内窑洞式主殿建筑及其拱门的精心设计,将外部“魁星耸翠”人文景观框借于庙中;亦于庙东设门,将黄河对岸山西吕梁山的“香炉峰”奇观吸纳其中,并营造出“门映山河”的壮丽景象。由此创造了河、山、阁、村一体式特色格局,成就了小村落的大格局、高境界。

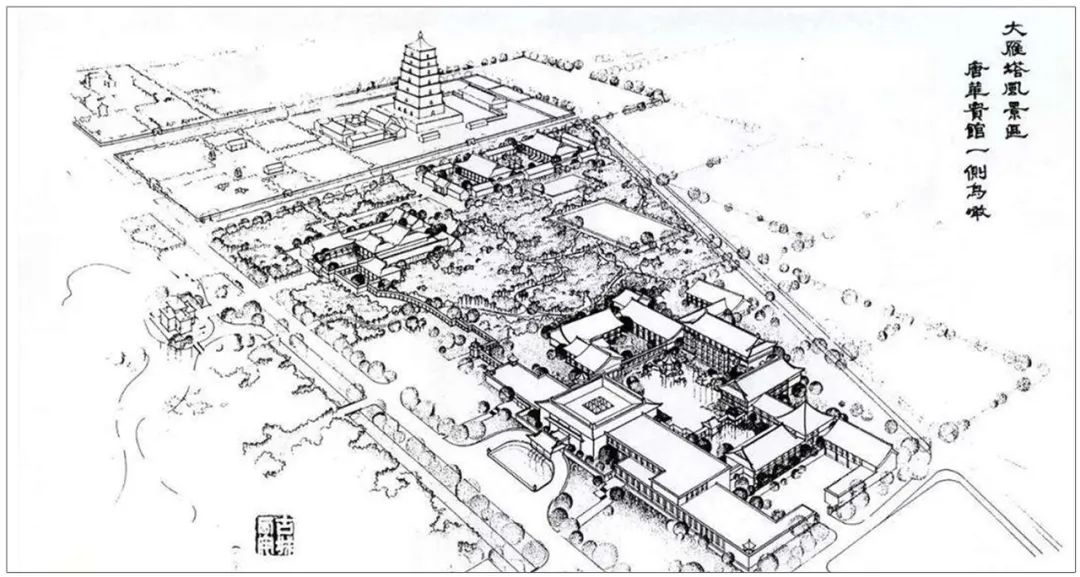

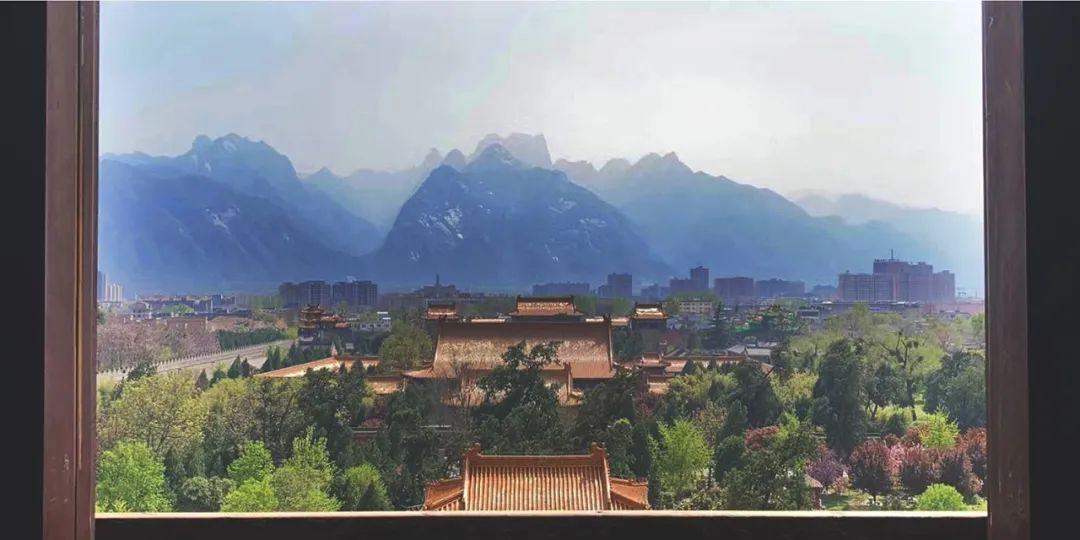

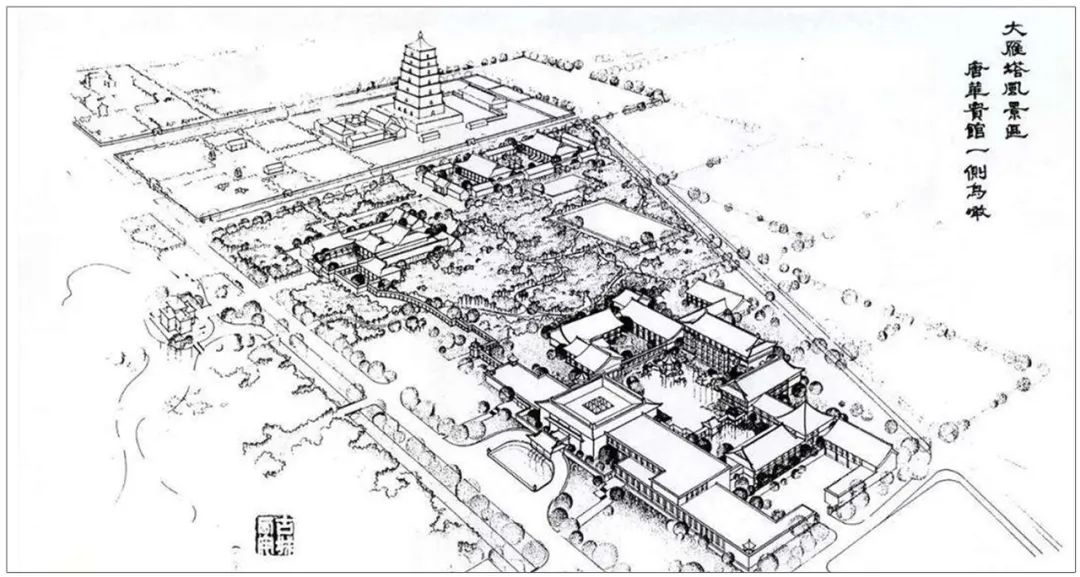

与此同时,一些现代建筑创作继承弘扬本土优秀营建传统,亦形成了“借景成境”的传承创新杰作,如西安“三唐工程”之唐华宾馆便是典型一例。该建筑坐落于历史人文胜迹大雁塔东南侧,规划设计巧妙处理建筑空间与外部塔景的融合关系,并于园中凿池、驾廊、堆石成岛、立亭,辅以绿植、文饰,借高低起伏、曲折迂回的游径串联景观,形成丰富、立体、深邃的景观序列。序列始于宾馆入口,一泓池水、仿唐敞轩与因借之塔景共同形成起景;游于内庭园,赏清澈池水、朴拙的终南石,听流泉飞瀑、水声潺潺,并在漫步间遥见塔影,促人浮想联翩;步入客房,透过窗帏可再次领略古塔框景,幽思暇想、馀味无穷。由此营造出塔、筑、廊、亭、树、池多层次要素浑然一体、意味深长的空间意境。

▲ 平远县城郭图

陕西佳县,木头峪村为“借景成境”的优秀乡土营建范例。该村东临黄河,周边群山环峙,形胜颇佳。村落营建择村西山上临崖望河之地,立标志建筑龙王庙,巧借四围山水人文景致,提振人居格局。龙王庙建筑群的布局轴线朝向村南一里外之墩台山魁星阁,通过对庙内窑洞式主殿建筑及其拱门的精心设计,将外部“魁星耸翠”人文景观框借于庙中;亦于庙东设门,将黄河对岸山西吕梁山的“香炉峰”奇观吸纳其中,并营造出“门映山河”的壮丽景象。由此创造了河、山、阁、村一体式特色格局,成就了小村落的大格局、高境界。

与此同时,一些现代建筑创作继承弘扬本土优秀营建传统,亦形成了“借景成境”的传承创新杰作,如西安“三唐工程”之唐华宾馆便是典型一例。该建筑坐落于历史人文胜迹大雁塔东南侧,规划设计巧妙处理建筑空间与外部塔景的融合关系,并于园中凿池、驾廊、堆石成岛、立亭,辅以绿植、文饰,借高低起伏、曲折迂回的游径串联景观,形成丰富、立体、深邃的景观序列。序列始于宾馆入口,一泓池水、仿唐敞轩与因借之塔景共同形成起景;游于内庭园,赏清澈池水、朴拙的终南石,听流泉飞瀑、水声潺潺,并在漫步间遥见塔影,促人浮想联翩;步入客房,透过窗帏可再次领略古塔框景,幽思暇想、馀味无穷。由此营造出塔、筑、廊、亭、树、池多层次要素浑然一体、意味深长的空间意境。

▲ 西安唐华宾馆

▲ 西安唐华宾馆

(图片来源:张锦秋《理解环境 保护环境 创造环境—“三唐”工程创作札记》)

▲ 从唐华宾馆庭院眺望大雁塔

(引自赵元超《天地之间—张锦秋建筑思想集成研究》)

▲ 从唐华宾馆庭院眺望大雁塔

(引自赵元超《天地之间—张锦秋建筑思想集成研究》)

总之,“借景成境”作为一种巧借外部景致塑造内部空间、提振整体格局意境的风景营造观,体现了中国本土规划设计注重关照全局、善于统合内外的营建思维,其着力之处在“内”,深处奥妙则是对“内与外”和谐共生关系的推敲和经营,蕴含“巧者,合异类共成一体”的中华智慧。继承和弘扬“借景成境”这一本土优秀传统,用心发现一方优质环境资源及其风景秩序,将之有机融入城乡空间规划建设中,巧借地域环境“外力”助推城乡特色发展、提升人居品质与内涵,具有重要的现实意义。

主持:王树声

图文

魏佩娜 西安建筑科技大学建筑学院 硕士研究生(中国建筑西北设计研究院华夏建筑设计院 高级建筑师)

王树声 西安建筑科技大学建筑学院 教授 博士生导师 本文通信作者

李小龙 西安建筑科技大学建筑学院 副教授 硕士生导师

* 国家重点研发计划课题(2019YFD1100902)、陕西省重点研发计划-重点产业创新链(群)项目(2020ZDLNY06-02)共同资助。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【继承与创新】借景成境:一种巧借外景塑造空间意境的风景营造观

▲ 借景成境与聚落格局示意图

▲ 借景成境与聚落格局示意图 ▲ 华阳西岳庙万寿阁望岳实景

▲ 华阳西岳庙万寿阁望岳实景 ▲ 北京颐和园“湖山真意”

▲ 北京颐和园“湖山真意”  ▲ 避暑山庄图(清·冷枚)

▲ 避暑山庄图(清·冷枚) ▲ 平远县城郭图

▲ 平远县城郭图 ▲ 西安唐华宾馆

▲ 西安唐华宾馆 ▲ 从唐华宾馆庭院眺望大雁塔

▲ 从唐华宾馆庭院眺望大雁塔

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)