徐州历史悠久、遗产丰富、特色突出,是国务院批准的第二批国家历史文化名城。广州市城市规划勘测设计研究院作为《徐州市国土空间总体规划(2019-2035年)》的主要编制单位之一,开展了历史文化与风貌特色专题研究。研究落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》中“延续历史文脉,加强风貌管控,突出地域特色”与《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中“在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产”等有关要求,从树立大历史观、大文化观和大山水观三大方面开展了探索和实践。

窑湾历史文化名镇与大运河徐州段

01

树立大历史观

完善历史文化保护体系

梳理徐州历史发展脉络和空间演变历程,系统性识别徐州历史保护要素,丰富历史文化名城保护各层次保护对象,并统筹划定市域历史文化保护线,纳入国土空间规划“一张图”。

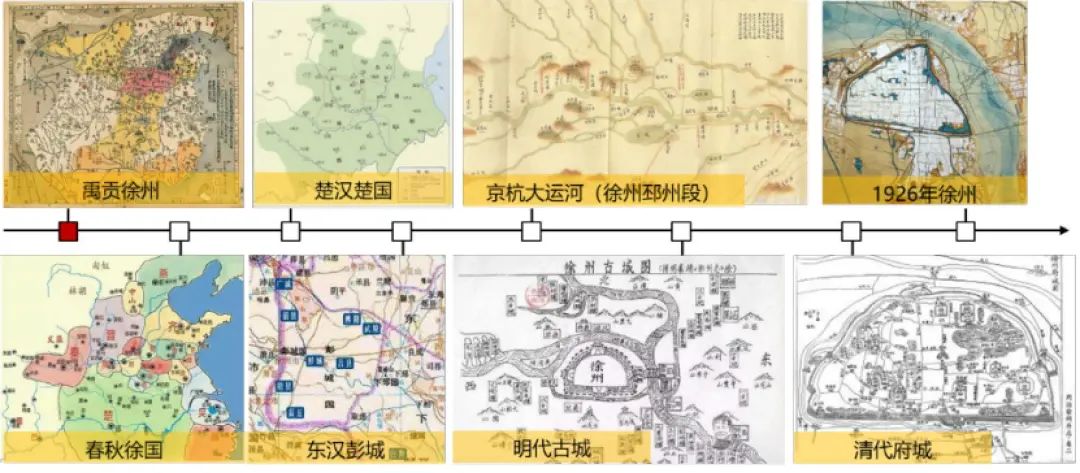

1. 理清历史脉络与空间演变:

华夏文明、运河文化和汉文化重要源地

徐州是我国华夏文明起源地和古九州之一,新石器时期文化遗址丰富,其中新沂花厅遗址具有大汶口文化、良渚文化兼具的“文化两合现象”,是我国早期民族融合的重要见证。

徐州历史脉络发展图

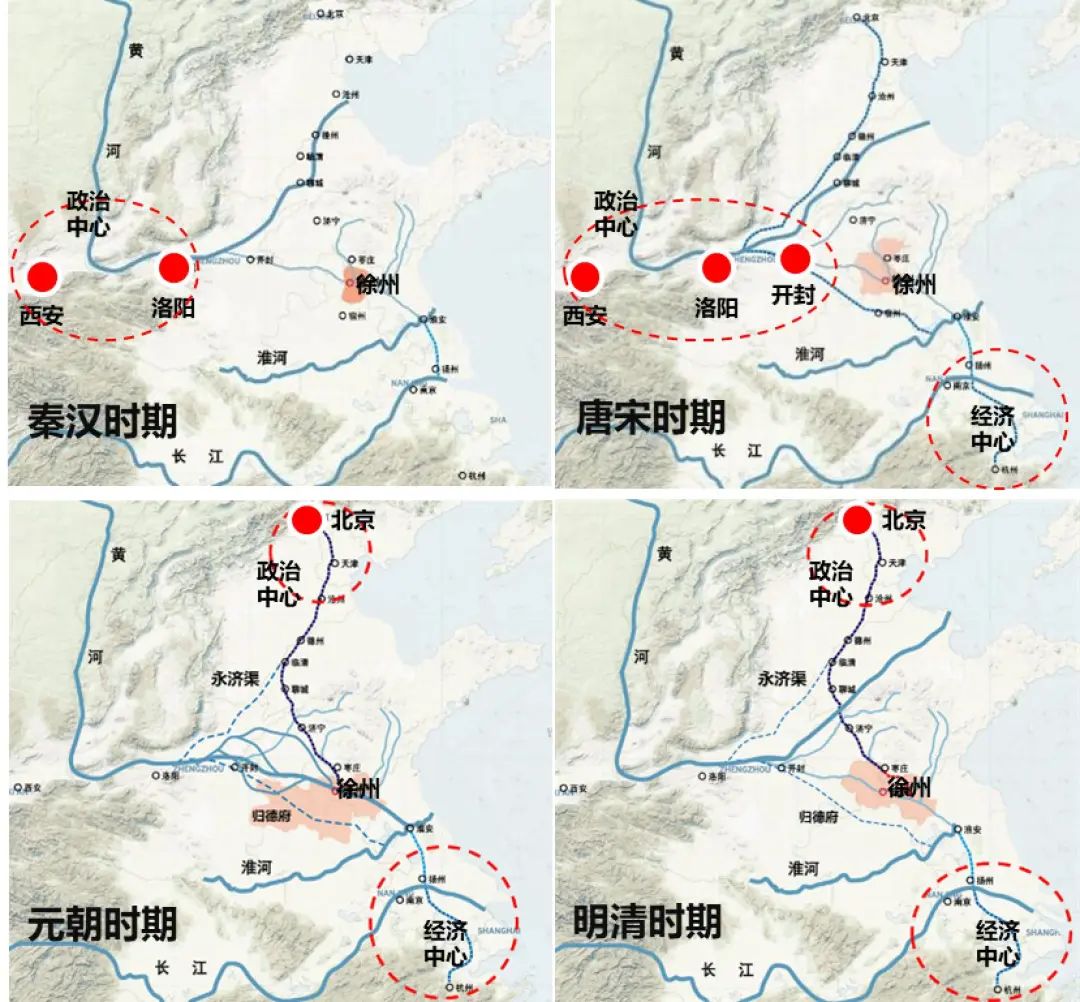

徐州是我国大运河发展史中的重要枢纽。徐州地区水系广布,五省通衢,作为运河重地的历史可追溯春秋战国,自东晋时期起至元明清时期,徐州依托运河成为国家政治中心与经济中心间重要枢纽,始终是区域性经济、物流、商贸中心,并孕育了众多沿运河城镇村落和历史文化遗产。

徐州行政辖区变化和运河水系变迁图

徐州完整见证汉王朝发展历史。楚汉时期是刘邦诞生地、项羽建都地,西汉时期作为楚国都城延续190年,东汉时期是楚国、彭城国、下邳国治所。汉代文物为徐州文物之最,徐州汉墓、汉画像石对我国汉文化研究具有重要意义。

楚汉、西汉、东汉时期徐州城市区划与影响力范围

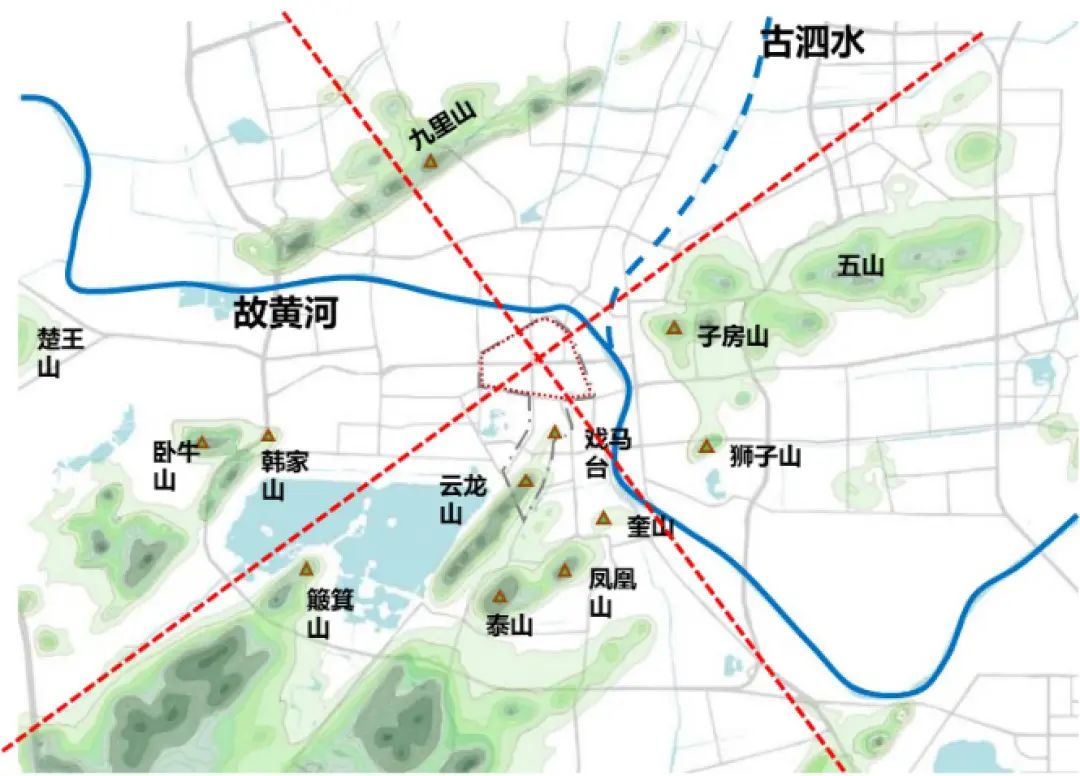

徐州是我国古代城址千年不易的典型代表。徐州古城以九里山为靠,以故黄河、古泗水、奎河环城,以戏马台、云龙山为案,呈现枕山环水面屏的格局。尽管经历数次黄河水患,徐州古城依然选择原址再建,因此也拥有“地下城”、“城下城”的特色历史文化景观。

左:徐州古城历史山水格局图

右:徐州古城现代山水格局图

徐州是我国战争文化和工业文化的重要体现地。徐州自古即为兵家必争之地,是淮海战役主战场,也是我国战争文化和红色文化的重要代表地。此外,徐州工业遗产丰富、工业体系完善,百年工业发展史对城市发展格局产生深远影响。

通过历史沿革与空间演变分析,对照上一轮名城保护规划的保护要素,识别出古遗址古城址、大运河聚落、汉墓、革命遗址、工业遗址等是徐州特色历史文化保护要素,对徐州历史文化价值阐释具有重要意义。

2. 完善保护内容:

梳理六层次的历史保护要素

衔接名城保护体系,补充保护内容,形成覆盖市域-历史城区-历史文化街区和历史地段-历史文化名镇名村和传统村落-不可移动文物及历史建筑-非物质文化遗产六个保护层次、包含重要自然山水与历史文化遗产的全域全要素历史文化保护体系。

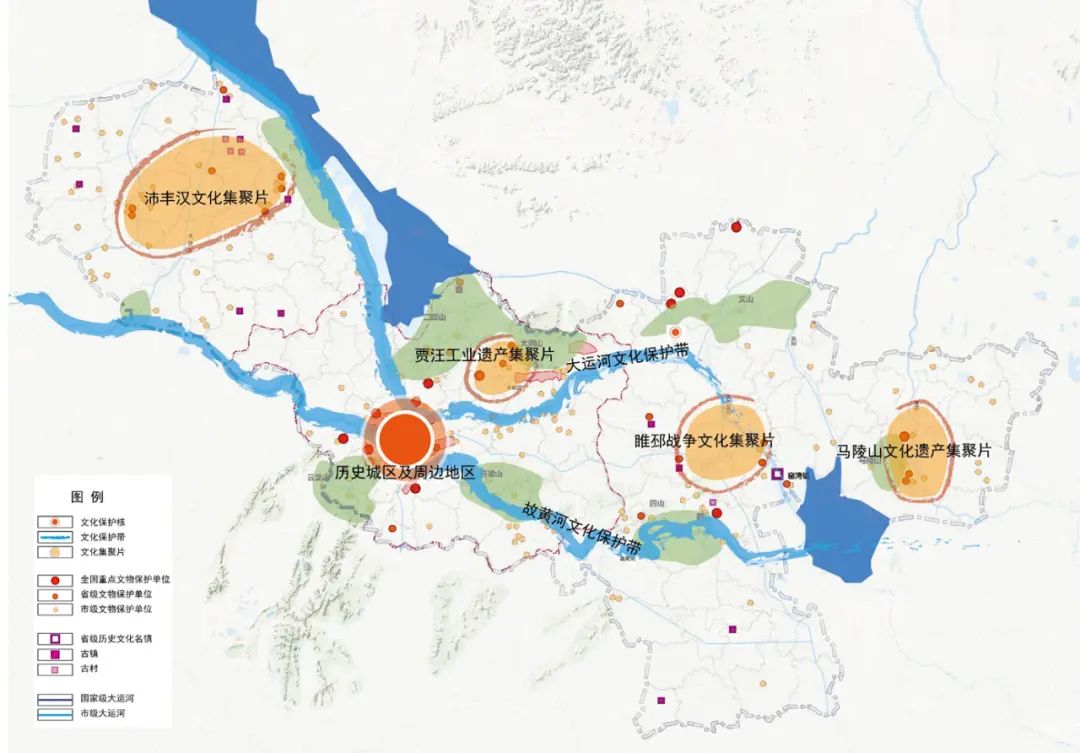

市域层面,丰富大运河保护对象,增加文化集聚区和聚落遗址保护内容。根据最新省级要求,补充丰富大运河遗产要素,明确核心文化遗产、关联文化遗产、非物质文化遗产、沿岸生态与景观等4类保护类别与保护对象;从整体保护维度划定丰沛、贾汪、睢邳、新沂马陵山4处文化集聚区;提出开展徐州大遗址保护工作,保护好因黄泛特色形成的丰富地下古城址,建议将狮子山楚王陵和花厅遗址申报为国家考古遗址公园;丰富革命旧址的保护要求。

徐州市域历史文化遗产保护空间结构图

历史城区层面对传统历史格局进行整体保护、全面保护。从历史城区的整体格局角度出发,提出将现状3.01平方公里历史城区周边重要山体水体纳入整体风貌管控范围。

历史文化名镇名村和传统村落聚焦项目增补,增补新公布的11处省级传统村落,对接在编徐州历史文化名城保护规划,调整核准古镇古村数量。

挖掘历史文化街区和历史地段的价值特色。建议将原分散历史地段进行整合,连片统筹历史文化街区和历史地段保护,将新沂2处历史文化街区纳入名录。

核准文物保护单位名录并提出其他历史文化遗产推荐线索。增补2019年新公布文物保护单位,包括1处全国重点文保单位,5处省级文保单位;研究推荐50处工业遗产线索,建议纳入的推荐工业遗存名录。

丰富非物质文化遗产内容,新增174处历史地名和22项老字号并纳入其他优秀传统文化。

3. 落实空间保护:

统筹划定历史文化保护线

结合保护名录,按照《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》和《国土空间用途管制数据规范(试行)》的有关要求,统筹各县(市)划定历史文化保护线,纳入国土空间规划“一张图”,并提出开展古树名木纳入国土空间规划“一张图”的工作建议。

左:市域历史文化遗产分布图

右:市辖区历史文化保护线 “一张图”

02

树立大文化观

丰富文化展示利用体系

基于关联性与系统性视域深入挖掘徐州文化价值,构建特色文化价值体系,将文化保护传承工作融入经济社会发展、生态文明建设和现代生活,发挥展示利用体系在传承历史文脉、凸显城市特色和推动城市品质提升方面的关键性作用。

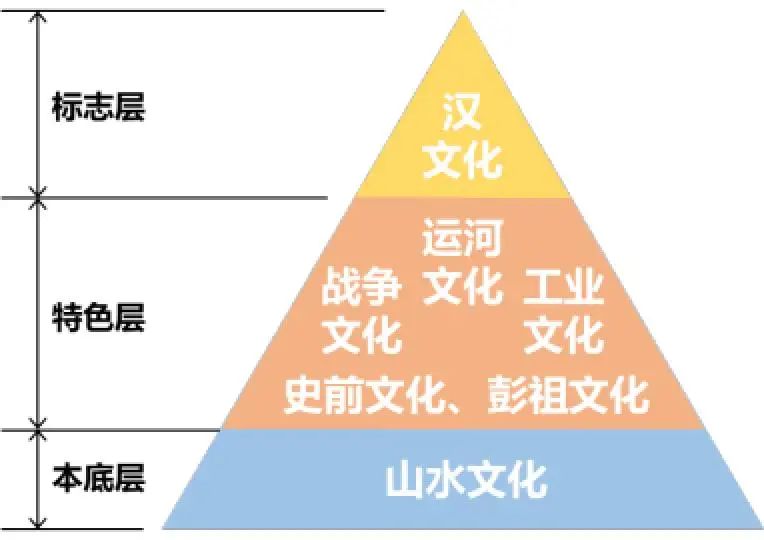

1. 文化价值:

成以汉文化为标志、通贯古今的多元立体价值体系

通过历史脉络分析,自然山水孕育了千年彭城,是徐州历史文化的基底;南北交界的地理区位诞生了史前文化和彭祖文化,也使徐州自古成为兵家必争之地;漕运水利的建设运用使徐州成为古代中国的重要交通枢纽;楚汉至三国时期的汉文化是徐州具备世界影响力的文化符号;煤铁资源富集为徐州近代工业发展提供了坚实的物质基础。故此,研究提出了徐州“山水为基,汉为魂,运河文化、战争文化、工业文化、史前文化、彭祖文化为重要元素与内涵”的通贯古今、荟萃南北、兼容并蓄的多元文化体系。

徐州历史文化名城文化价值体系

2. 文化展示:

打造代表性文化的复合展示体系

针对汉文化,采取市域串联、融合创新的展示手段。市域层面,结合现有国省道打造汉文化旅游公路,与宿迁进行“楚汉”文旅资源联动,打造“两汉之源”文旅品牌。市辖区层面,基于众多以汉墓为代表的汉文化大遗址分布于环城山体内的特色,提出建设历史空间与生态空间互动融合的“汉文化活力环”,通过建设考古遗址公园和文化景区,打造集文化科研、展示、教育、游憩于一体的汉文化主题城市公共文化空间,提升山水城特色彰显度和宜居宜业水平。

左:徐州市域汉文化主题游线图

右:“汉文化活力环”范围示意

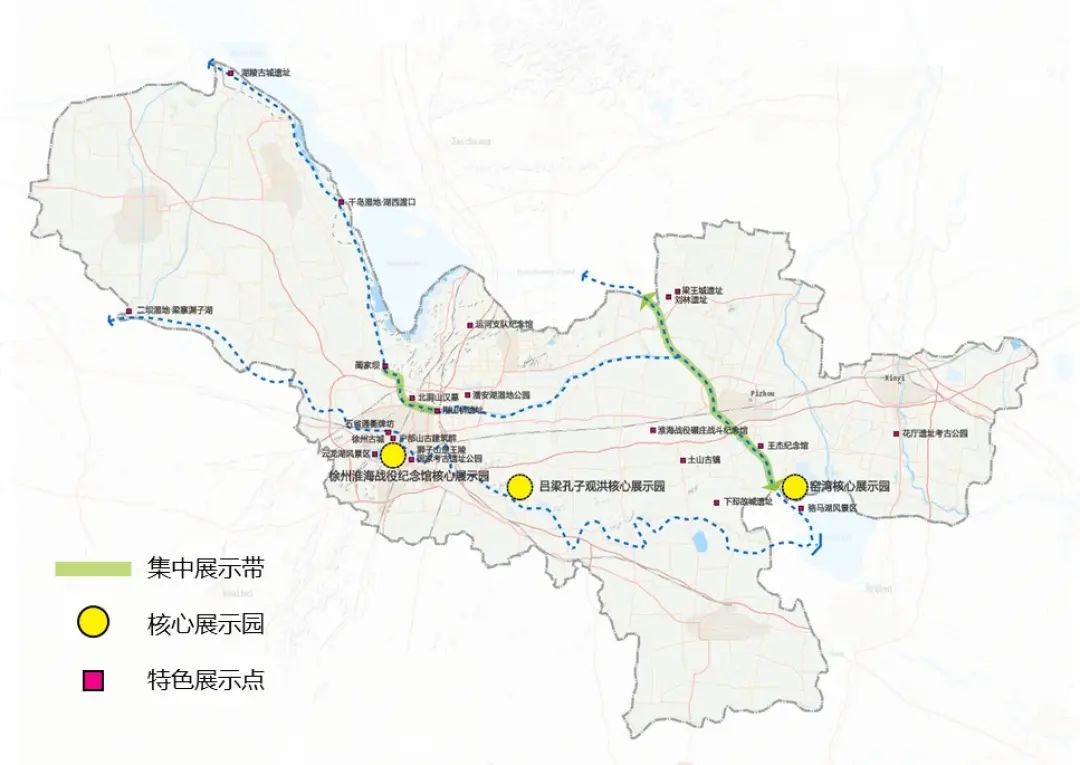

针对运河文化,重点展示黄河-运河交织的历史特色。突出徐州“借黄、引黄、避黄、治黄、保运”复杂治水过程与技术的历史文化与自然景观资源,在大运河遗产保护的基础上,落实大运河国家文化公园(江苏段)的建设要求,形成“三园、两带、十九点”主题展示区。彰显运河古风孕育的汉文化景观、聚落景观以及红色文化、生态景区。

大运河国家文化公园(江苏段)徐州文化展示区规划图

针对史前文化,构建大遗址保护展示体系,将大遗址打造成为展示徐州作为中华文明源地之一的重要文化教育基地。针对战争文化,加强打造新沂、丰县沛县作为我国革命文物保护利用片区示范;针对工业文化,近期重点打造权台煤矿、老徐钢工业区2片工业遗址公园,打造绿色转型教育基地。针对彭祖文化,以彭祖园和老城区为阵地,继续加强对非物质文化遗产活化的支持。

3. 文化活化:

聚焦历史城区“文化+”,打造徐州都市文博区

整合文化资源富集的地区打造都市文博区,通过文化吸引力强化徐州的区域影响力。对徐州历史文化资源、景区、娱乐休闲、文化博览、商业文创资源的聚合分析,聚焦历史城区,利用微改造、产业植入、街道及公共空间整治等方式,综合构建“文化+”社区,形成点线面结合的文化展示空间,打造城市文化名片,推动城市品质提升,激发地区综合活力,增强城市文化自信。

徐州都市文博区规划设想

03

塑造大山水观

搭建城市风貌管控体系

徐州的区域山水以泰山黄河为源,在新时期,运用“山水定势”、“山水营城”、“山水定形”等中国传统规划理念,妥善处理新与旧、古与今的关系,传承徐州区域大山水景观格局,保护城市特有的地域环境和历史景观,寻找城市风貌的关键性节点和片区,加强特色风貌管控;识别重要视线通廊,保护城市战略性眺望景观。

1. 山水定势:

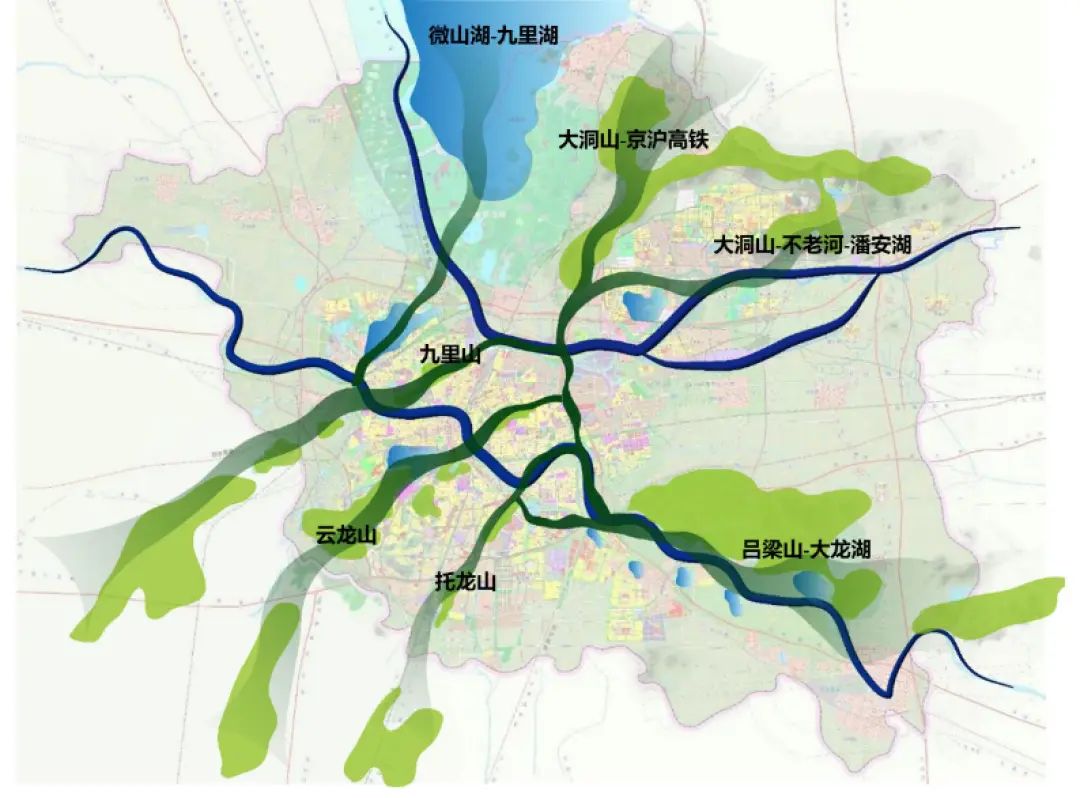

保护“三山聚两湖,二水串四河”的山水格局

从区域山水格局分析,徐州地处黄淮平原东部,主要丘陵岗地群源自泰沂山脉余脉,在市域形成大洞山、云龙山、吕梁山的三大山系格局;自西北至东北方向分别有汴泗沂沐水汇流,现今为故黄河、京杭运河两条主要河流贯穿徐州全境,于南北分别形成微山湖、骆马湖。齐鲁之山、黄河之水以余脉的形式南聚徐州,串起徐州“十字型”山水格局。从景观生态学角度,将三山两湖及周边重点区域整体纳入自然生态风貌片,突出山河湖相间的生态风貌,形成山水相映、连续开放的自然景观界面和生态宜居的城镇村聚落;沿黄河故道、大运河徐州段以及沂河、沐河、大沙河、复兴河,挖掘两个河道的人文资源与景观潜力,考虑不同河段的资源禀赋与城市、自然景观的关系,形成若干富有风貌特色的河段,实现“三山聚两湖,二水串四河”的格局保护。

左:徐州区域地理格局图

右:市域总体风貌格局图

2. 山水营城:

从小山水迈向大山水,传承并重构山水城格局

徐州古城即遵守“枕山环水面屏”营城之术,如今,城市从“云龙山-九里山-故黄河”的内层山水走向“三山两水”的外层山水,仍延续历史上山环水绕的风貌格局,未来需从宏观尺度把握风貌管控要求。结合吴良镛教授对徐州空间格局作出的建议,构建“大湖北踞、两水绕城、三山鼎立、七脉入城”的城市山水城景观格局,引导城市形成廊道相间、组团发展、生态韧性的空间发展框架。

左:吴良镛对徐州空间格局的建议

右:市辖区生态山水格局图

3. 山水立形:

通过三维模拟手段构建风貌控制体系

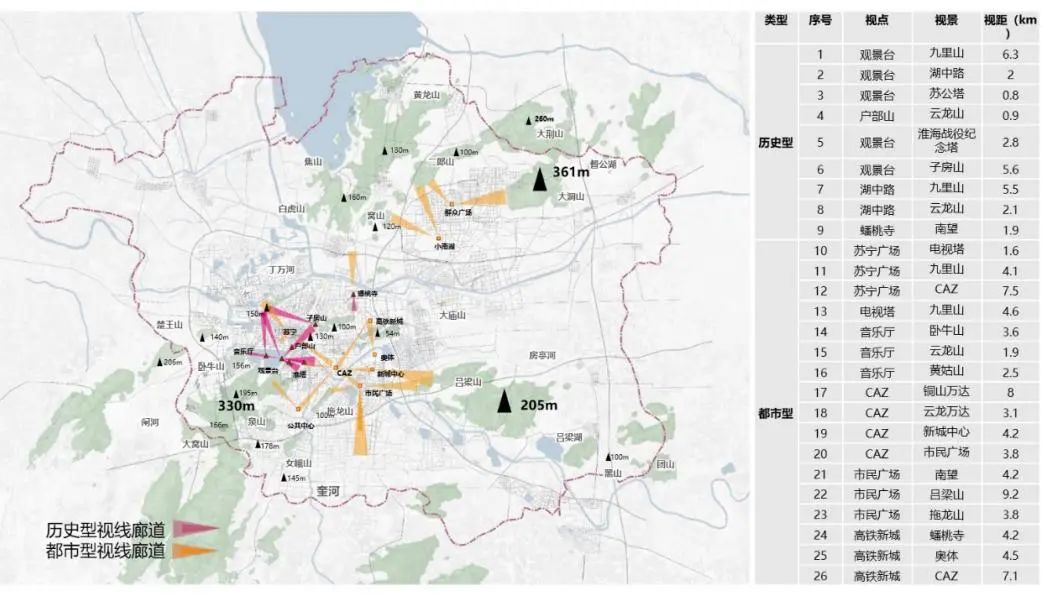

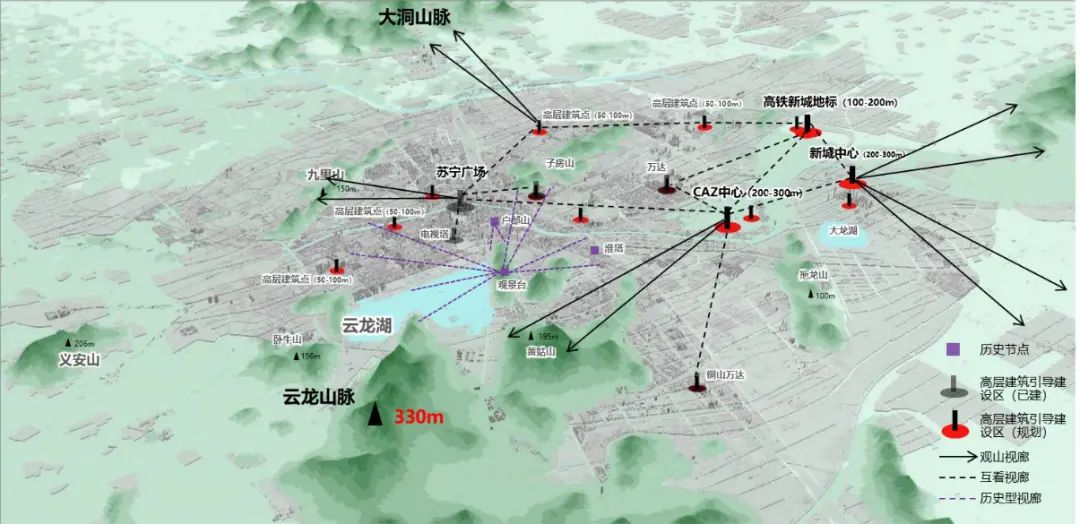

运用GIS平台和城市设计等三维模拟方式,基于古今“视点-视景”分析以及中心体系、用地价值、交通可达、生态环境与历史保护等因素迭代计算,构建古今融合的城市视廊系统,提出重要景观地区的高度控制建议,引导塑造特色风貌片区。

控制城市视线通廊与天际线。历史上,徐州通过建塔筑楼控制引导秩序,形成小山水中的营城格局。现代语境下通过三维模拟,在建成环境下对传统视廊进行分析,传承徐州山环水绕历史特点,确保整体视廊显山露水,选取历史地标建(构)筑物,当代地标建筑,规划地标建筑,重要公共开敞空间作为眺望点,构建重点历史型视线廊道9条,重点都市型视线廊道17条,形成具有古今融合特色的战略性眺望景观体系。并以GIS为平台,构建三维城市形态互动模型,提出城市高层建筑布局优化引导,塑造显山露水,营造疏密有致、高低错落、富有韵律和活力的天际线景观。

视廊体系规划图

城市高层地标建筑体系

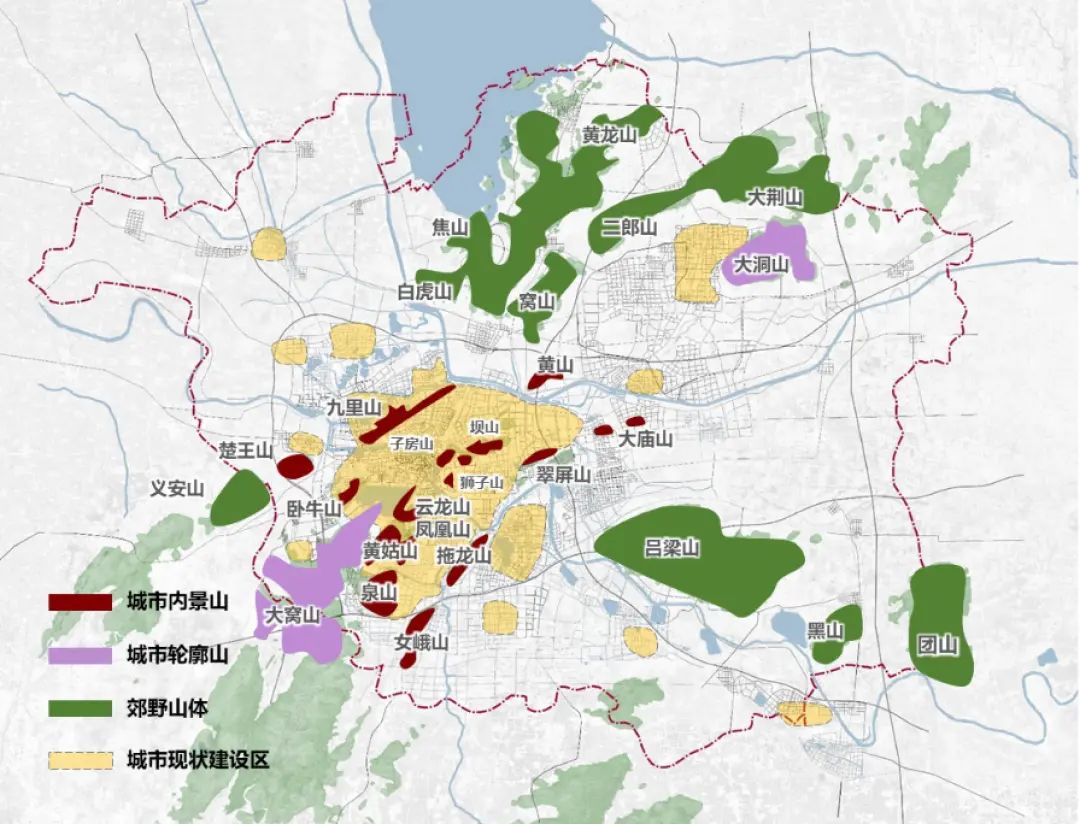

控制与引导山边、水边建筑高度和退距。结合眺望体系与地标体系,识别出城市内景山、城市轮廓山与郊野山体三种山-城空间关系,以及遗产河道、城市河道、生态河道三种水-城空间关系。严控山体核心保护区内非保护性建设,限制近山协调区建筑高度,引导外围影响区建筑退距,形成与山体呼应协调的城市高度控制;强化大运河遗产河道内系统性生态环境和传统历史风貌保护;确保河道两侧建筑高度管控利于清风廊道构建;引导城市湖泊周边形成错落有致的景观界面。

山城空间协调类型分区图

规划4类特色风貌片区。与城市中心体系进行耦合,从山水维育、历史传承、强化中心角度,以地区主导特色为依据,划定特色丘陵地形区、滨水开敞沿线区、历史风貌维育区、城市公共门户区4类重点风貌片区,并对各类片区内景观视廊、建筑体量、建筑高度、建筑色彩等要素进行具体的管控引导要求。特色丘陵地形区营造疏密有致、富有韵律和活力的天际线景观,滨水开敞沿线区结合沿岸用地功能分区形成特色化、协调型整体界面,历史风貌维育区注重延续传统韵味,传承历史风貌,留住历史记忆,城市公共门户区结合中心职能差异,塑造紧凑活力城市公共中心、绿色舒展特色中心。

四类特色风貌分区规划图

04

未来工作展望

在空间规划体系重构的背景下,历史文化保护和城市特色塑造是体现高质量发展、高品质生活和高水平治理的重要内容,也是美丽国土空间开发保护格局的重要组成。

徐州市国土空间总体规划的编制,将继续以历史保护、展示和传承,城市风貌特色维育和塑造作为规划重点,并纳入国土空间规划“一张图”管理,突显徐州作为淮海经济区中心城市的文化感召力和城市魅力。

|文图提供|

曹迪、朱江、姚江春、方正兴

(国土与空间规划设计所)

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):大历史观、大文化观、大山水观:徐州塑造“两汉之源”文化名城的空间策略应对

规划问道

规划问道