# 接上篇

上期头条推送(戳上方链接查看)中,作者对大冲、湖贝的城市更新进行了详尽阐述,文末提出“城中村,到底是拆?不拆?”欲知详情,请看下文:

城中村改造,为何如此

城中村,是漂泊者落脚的驿站,它以廉租房的形式,收容了大批来到深圳的冒险者,它嘈杂混乱,又富有生气,生长着各种各样的希望与失落。它是人们熟悉也痛惜的“脏乱差”,低价值的土地利用、高密度的建筑分布、混乱无序的道路组织、匮乏不足的公共设施,成为2006年后政府大力推动城中村改造的理由。

近年来,我们逐步看到蔡屋围、岗厦、大冲等更新项目对城市产生积极作用的同时,也带来了不少负面效果。比如同质化的城市风貌、人口外迁带来的交通压力、不断攀升的生活成本和日益区隔的社会阶层,无不让人深刻反思城中村对于深圳的意义。

2016年5月,东南大学建筑学博士张宇星在“从研究到设计——聚焦高密度城市的建成环境”国际学术论坛提到,“深圳的一些城中村(如白石洲、下沙、水围等),它们具有不可复制性和不可再生性,都是具有世界文化遗产价值的当代城市空间。我们可以在城中村里,发现许许多多现代城市空间中正在消失的景象:活力、生机、年轻、混合、复杂、交融,或许已经证明了城中村所蕴含的深刻价值。”这就是为什么越来越多的学者、文化人乃至普通市民关注到城中村改造的原因。

湖贝的拆留,为何会引起广泛关注

湖贝的拆留引起广泛的社会关注,也正是在于其承载的深圳历史、包容的深圳生活、还有在这里居住创业的深圳居民,所呈现出来的在地文化价值。

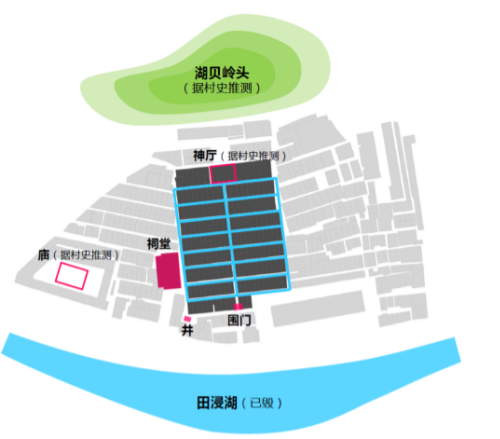

湖贝旧村南坊,始建于明成化年间,现存三纵八横的村落格局、怀月张公祠以及上百间特色民居,是典型的广府系坊巷式排屋村。历史上的湖贝“面湖而居、傍水而市”,紧邻明代开设的“老东门”深圳墟,是深圳商贾文化的发源地。在特区快速建设、旧村大量被拆的情况下,湖贝旧村因政府征地控制而意外保留至今,成为见证深圳中心城区变迁的历史载体。

“深圳的文明源于大宝安地区,它在公元331年形成,至今1700多年,包括东莞、香港、惠州、河源、潮州、兴宁和整个广东东部。大宝安的民居建筑有一种类型,只分布在以南头为中心的150公里半径范围,叫宝安类型建筑物,它的形制就是湖贝村的坊巷式排房,只有在城市中心,才会发展出此类叫坊的厢房。”深圳古建专家张一兵说,“南头是深圳最古老的地方,可惜开发比较早,只用了十几年时间就全部推平了。现在宝安、香港、龙岗都保存有不少历史民居和围屋,这些地区过去都是乡下,不具备城市特征,不能称之为坊。湖贝村的重要性就在于,它对深圳和宝安民居都具有唯一性,是这个片区唯一留存下来的孤品。”

▲ 湖贝南坊的三纵八横格局

除了历史以外,湖贝所包容的人群和生活同样备受关注。城中村的紧凑、开放、可负担的空间特点,孕育出活色生香的市井生活和消费服务。东门市场、乐园路海鲜街、茶烟酒一条街、海鲜批发档口、东门布城,使湖贝从清晨到深夜活力不断。而服务这些产业的人,大部分都安居于此,他们带来以潮汕特色为主的生活风俗、神祗香火和美味小吃,丰富了当地生活和文化。这些近5万人的租户,他们常年在这里工作、生活,但是他们没有户口也没有物业,他们在拆迁当中没有任何话语权。

城市更新,是不是时候要关注这些低成本生活和低收入人群?

湖贝城市更新如何进行

湖贝被广泛关注,会不会是一次时代的机会窗口,让深圳找到更周全解决问题的机会?

争议:保护范围多大?

活化利用方式是什么?

一直以来,湖贝的争议都聚焦在两点:一是保护范围到底多大。是120推荐的核心保护范围15662平方米、建设协调范围18798平方,还是最终批复方案的核心保护范围10016平方米、建设控制地带14478平方米?二是活化利用方式是什么。是包容现有的低成本生活、留住低收入人群、延续潮汕生活习俗?还是通过商业化的修缮利用,如上海新天地一般,营造一个面向市民大众,乃至各地游客的湖贝新天地?

如何保护:

划定保护范围、识别控制要素

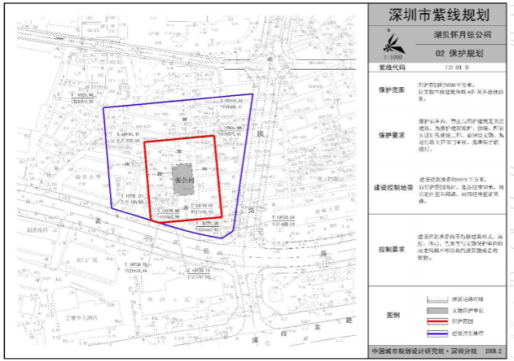

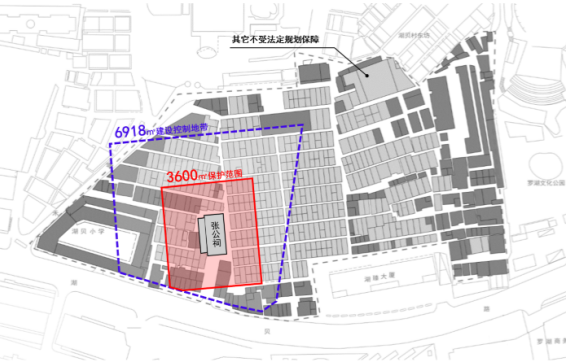

出现这两点争议,和深圳过往的历史风貌保护规划和管理体系欠缺息息相关。不管是已编制各项保护规划,还是深标及城市更新规定,只有紫线纳入总规和法定图则有法定保护。而紫线的划定门槛较高,必须要是历史文物,其保护利用约束又多,以修缮保护、修旧如旧为主。湖贝的问题,就在于整个南坊只有怀月张公祠划定了保护范围3600平方米和建设控制地带6918平方米,其余民居都不受法定规划保障,这才导致早期拆除旧村的改造方案出现。

▲ 湖贝怀月张公祠的紫线

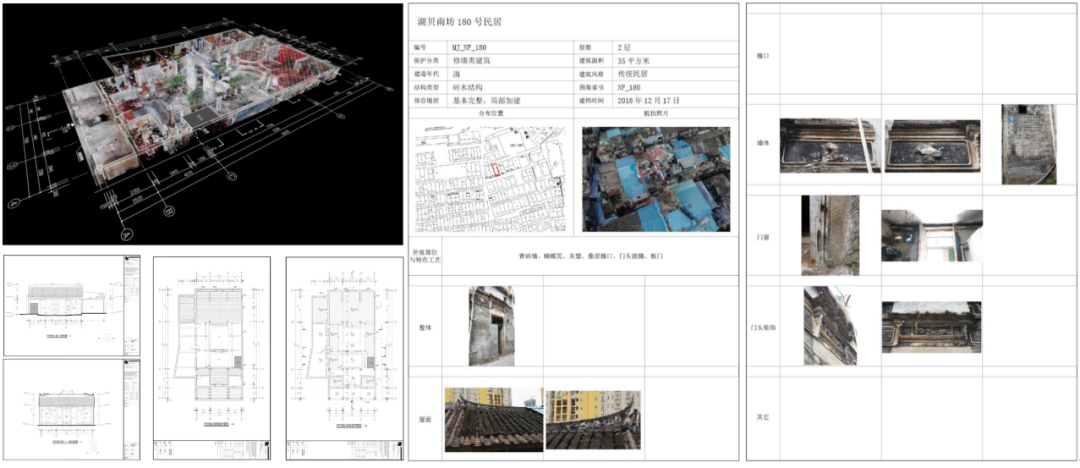

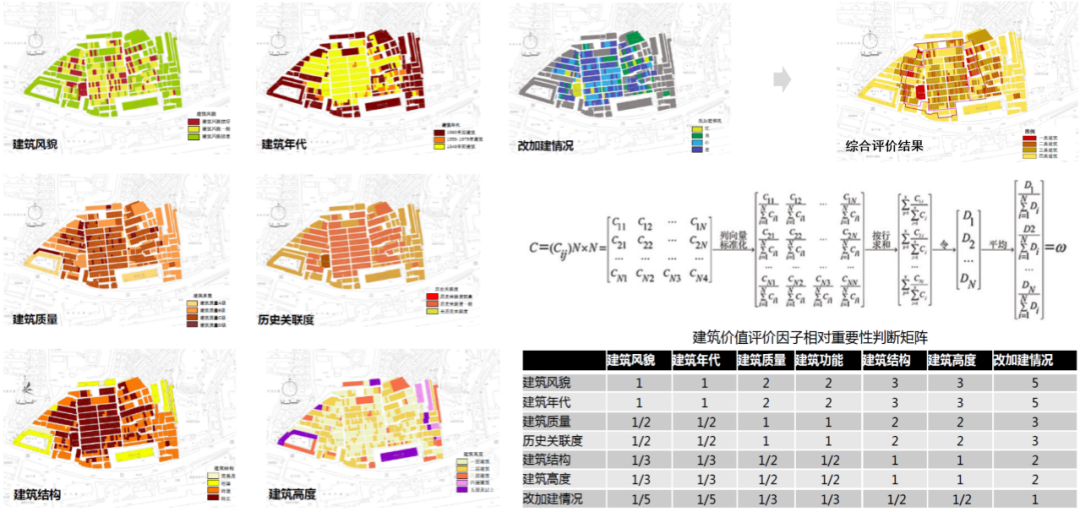

为了更好地识别湖贝南坊的风貌要素,明确其具体的保护范围及控制要求,湖贝更新规划运用了三维激光测绘、无人机摄影技术,全方位采集古村风貌信息,制作高精度三维实景模型,形成用于规划监管的数字化建档。在此基础上,选取建筑风貌、年代、质量、历史关联度、结构、层数、改加建情况七项因子,通过ArcGIS赋值,评价历史建筑价值,从而客观划定湖贝旧村的核心保护范围和建设控制地带。

▲ 3D测绘及数字化建档(华南理工)

▲ 历史建筑价值评估(城市空间)

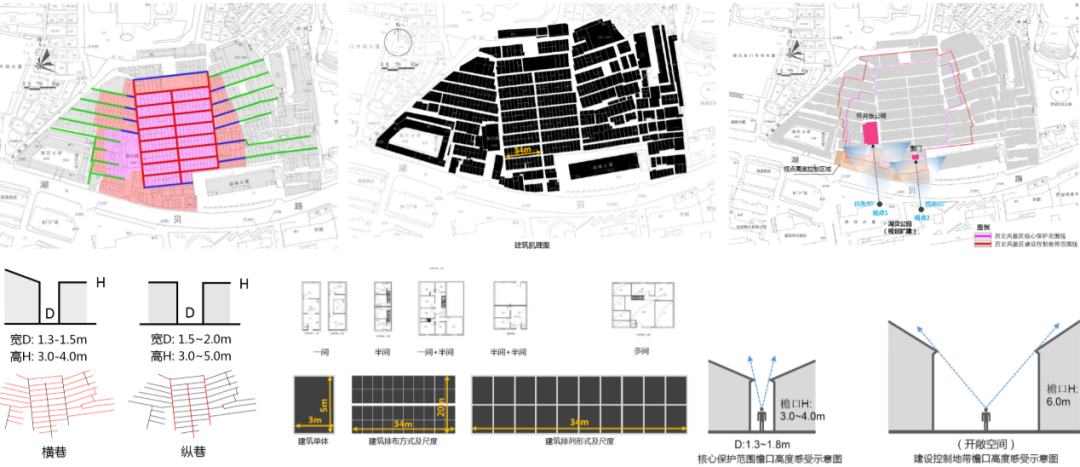

为了更好的保护旧村风貌,规划对旧村的空间格局、建筑风貌、历史文化要素等进行了精细化识别,根据建筑价值评估明确四类建筑的保护与整治措施,确保原有建筑尺度和屋脊、屋面、跺头、出檐、砖墙、大门、窗洞、门头、灰塑等构建的修缮复原;保护旧村建筑排布方式、排列形式和建筑高度;严格保留八横巷(宽1.3-1.5米、高3-4米)和三纵巷(宽1.5-2米、高3-5米)的街巷尺度;保存怀月张公祠三间三进两天井的建筑格局等。

▲ 街巷尺度、空间肌理、建筑高度控制要求

保育活化:湖贝是“每个人的湖贝”

对于湖贝而言,划定保护范围和识别控制要素,目的并不只是对旧村进行约束式、全盘保留式的刚性保护,更在于推动营造式、动态化的培育活化,使湖贝地区呈现出多层历史、多元文化的城市体验。而事实上,湖贝旧村里的人、生活和文化,无不随着时代的变迁而一直在改变。

改革开放以前近500年,湖贝一直是张氏宗族繁衍生息的家园,从明清的农耕、墟市生活,到民国的私塾、夜校文化,湖贝从封闭逐步走向开放。特区成立后,在城镇化浪潮下,村集体开始经营物业给村民分红,随着1986年东西坊260栋湖贝新村落成,张氏族人悉数搬离,旧村因为地段优越、租金便宜,成为外来低收入务工者的租住地。这样的移民文化至今已30年,周边地区早已拆除重建展现出现代的都市气息,而湖贝旧村就像时间冻结一样,仍然是外来务工者落脚深圳的一个独立小世界,充盈着市井生活气息。未来,保留的旧村将作为项目贡献,其权属将从村私人手中移交至政府,成为面向公众开放的历史街区和公共资源。它不再是村民的湖贝、外来务工者的湖贝,而将是“每个人的湖贝”。

▲ 湖贝活化方案(Benjamin Wood)

对于湖贝旧村的活化利用方案,美国建筑师Benjamin Wood认为,目前的湖贝村与20年前上海新天地所面临的情形相去不远,同样有着美丽的历史街区,很多人担心它会被拆除然后大搞新开发,但是他举手反对,他疾呼不要拆掉这些老房子,现在他仍然在湖贝重申这个观点:“我们不必拆掉这些老房子,不必让它看起来焕然一新,更不必非得使人感觉虽然岁月沧桑但这些房子却一直不变,因为事实上它们一直在变。因此,我们既要保留这些老房子,又要确保人们会意识到它们存在已久远并随世道变迁而改变容颜。正如上海新天地,就是对现状做了充分的剖析后,结合现代的商业需求得出的取舍结果,开辟出一条南北向的休闲步行街,成为项目人流量最大的主街。”

Benjamin Wood强调:“要为历史街区带来新的活力,真正理解并对现存建筑和城市肌理做一定形式的修改,以满足现代使用功能是完全必要的。”这样的理念,促成了他为湖贝旧村描绘的“新旧共生”的空间愿景。

因此,对于湖贝旧村的保育活化,我们认为不能停留在历史建筑的保留与修缮,而更重要的是让大众参与其中,为市民打造一个可以表达他们自我的空间,从而再定义湖贝旧村的时代文化标签,为湖贝历史街区注入现代城市精神消费和文化生活方式的全新活力。

我们理想的湖贝,将是提供给充满创造力和想象力的人们一个可供他们发挥的地方。保留下来的老屋将成为各种商店为新一代深圳人服务,成为现代城市精神消费、文化生活和社交互动的场所。当人们来到湖贝村,彼此都会看到大家如何穿衣搭配、选择与何人为伍、对于食物的偏好、如何消费,通过这些自主的选择来定义他们的生活方式,延续湖贝历史街区的文化生命力。

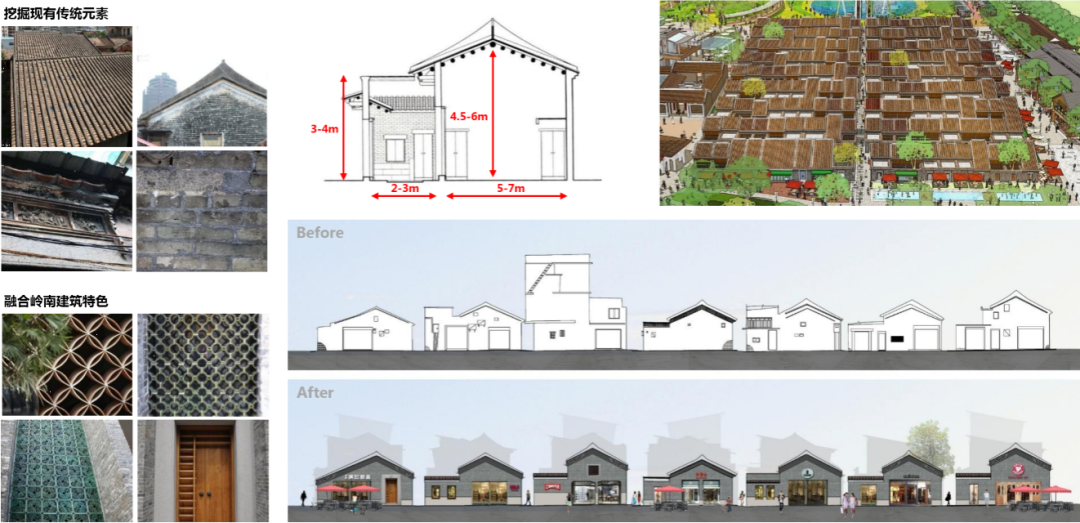

湖贝更新规划中的活化方案,十分注重保留原有的地貌肌理,传承三纵八横的街巷格局,通过挖掘现有传统建筑元素,融入岭南建筑特色,对破旧的房屋进行统一风貌的修复。旧石材会被循环利用,重新铺设在街巷里,延续街巷的步行空间感受。怀月张公祠则修旧如旧,营造历史氛围浓厚的人文场所。南侧村口处将重新修建牌坊和月池,延续湖贝大围“背山面水”的风水格局。

▲ 湖贝建筑修缮示意(Benjamin Wood)

我们期待修复的旧民宅,会吸引至少200多家特色小店,它们不是大的品牌旗舰店、更不是大牌奢侈品,而是体现深圳人想象力的特色小店。未来的八条横巷将会呈现不同主题,它们融合了传统和现代文化,并且引领深圳的创意与时尚潮流。比如,会有体现湖贝传统文化的古玩巷、手作巷,以及彰显现代文化生活的文化巷、美食巷。也会有供年轻的创客展示创新应用的科技巷,以及汇聚本土新锐设计师的时尚巷和艺术巷。这些特色小店的关键在于,给市民大众提供了一处可供他们通过自己的创造来表达自我的场所。

结语

回顾湖贝的规划历程,第三方的专家学者始终坚持以最大化的可能完整保留湖贝旧村,呼吁对当地多元人群和生活的保留,唤起了社会公众保护旧村的共识。华润在第三方介入下,态度从拆除重建、局部保留6000㎡,到较完整保育14000㎡逐步转变,实现了开发与保护的平衡兼顾。政府在120事件后,极大推动了深圳历史风貌区管理体系的构建,后续开展了《深圳市历史风貌区和历史建筑——管理规定、评估标准、专项调查、保护行动规划》等工作,出台了《容积率审查技术指引》关于保留历史建筑的奖励条款、《更新单元规划编制技术规定》中新增历史文化保护专题、《城中村综合整治总体规划(2019-2025)》《历史风貌区保护名录》以及《紫线规划(修编)》等系列政策法规,为未定级历史风貌区提供了系统性的制度化保护。

或许,湖贝更新规划的改造方案仍不尽完美,但它的结果隐含了一种劝谕,保留一部分有价值的城中村,以纳入城市的多元包容体系。这不仅是要保育在地的历史文化遗产,更是要留存独特的创新活力源泉,为深圳这个因改革开放、成立特区而迅速膨胀的年轻城市及其多元人口,建立起共同家园的认同感与归属感,也为今后奔赴深圳创业的“深圳人”,继续提供必要的生活和精神驿站。

– 完 –

钟文辉,深圳市城市规划设计研究院副总规划师

规划一所副所长、儿童友好城市研究中心副主任

编辑、排版 | 何瑜

校对 | 陈程、连炜婷

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):大冲湖贝 | 城中村改造的缩影(下篇)

规划问道

规划问道