小编:新一轮技术革命下,空间信息平台成为城市与区域走向绿色高质量发展的重要基础设施,大数据与新技术也成为空间规划支撑区域高质量发展的重要技术手段。今日为大家推荐来自中规院的实践,粤港澳“数字湾区”平台。

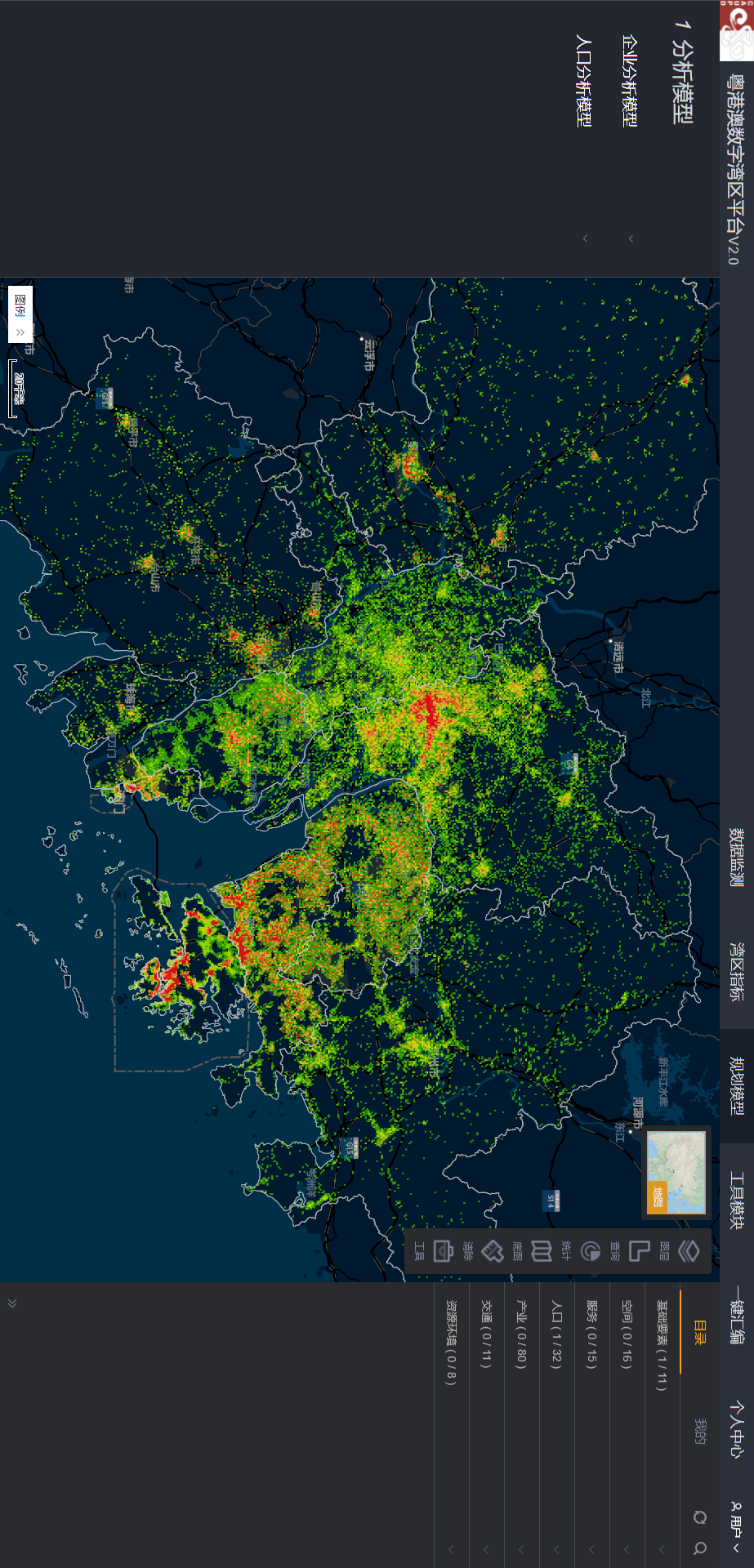

首先是横屏欣赏下平台的整体界面和主要功能:

以下为平台详细介绍:

《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求,要建成智慧城市群,推动数据信息流通、建设统一的空间信息平台。

建成智慧城市群。……加强粤港澳智慧城市合作,探索建立统一标准,开放数据端口,建设互通的公共应用平台,建设全面覆盖、泛在互联的智能感知网络以及智慧城市时空信息云平台、空间信息服务平台等信息基础设施,……

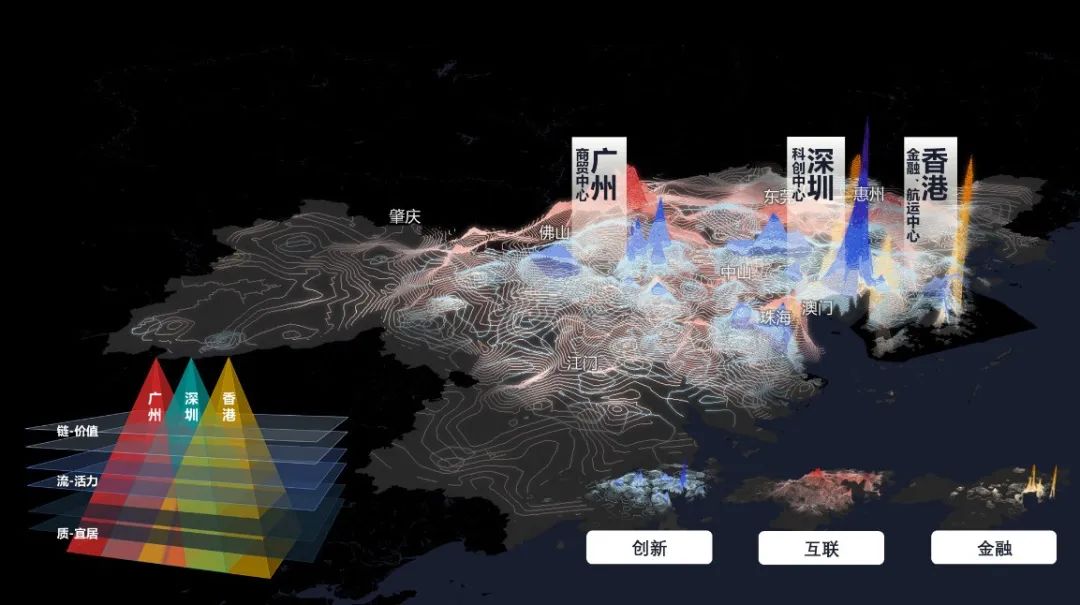

“强流动”,是粤港澳大湾区在全球城市群中最独特的特征之一。

基于高密度的人口、建设格局,在强大的市场活力和基础设施支撑下,粤港澳大湾区形成了高频度、大规模的跨界要素流动网络。

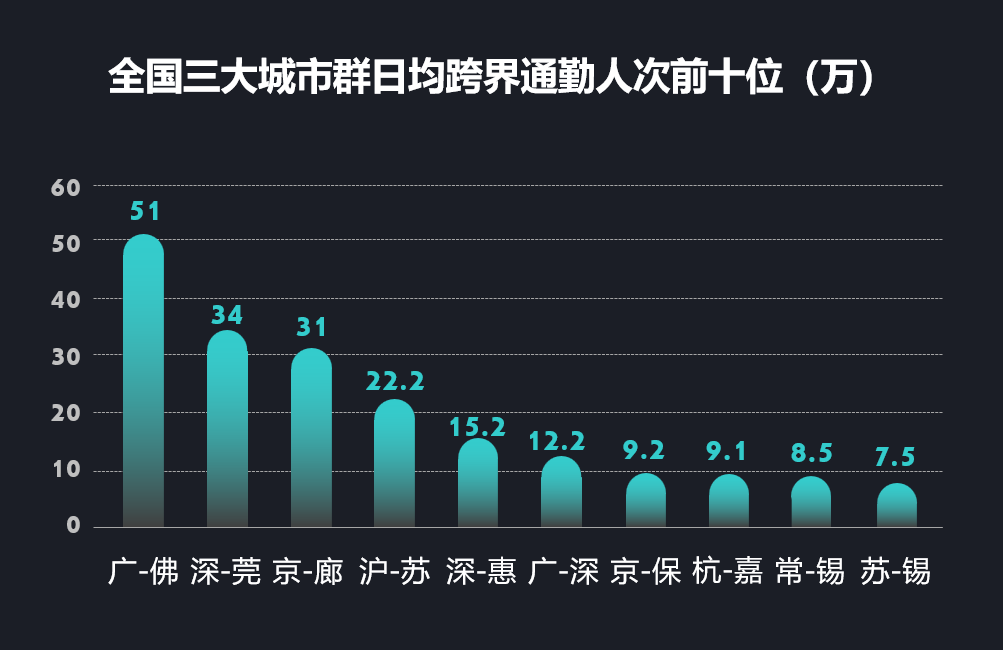

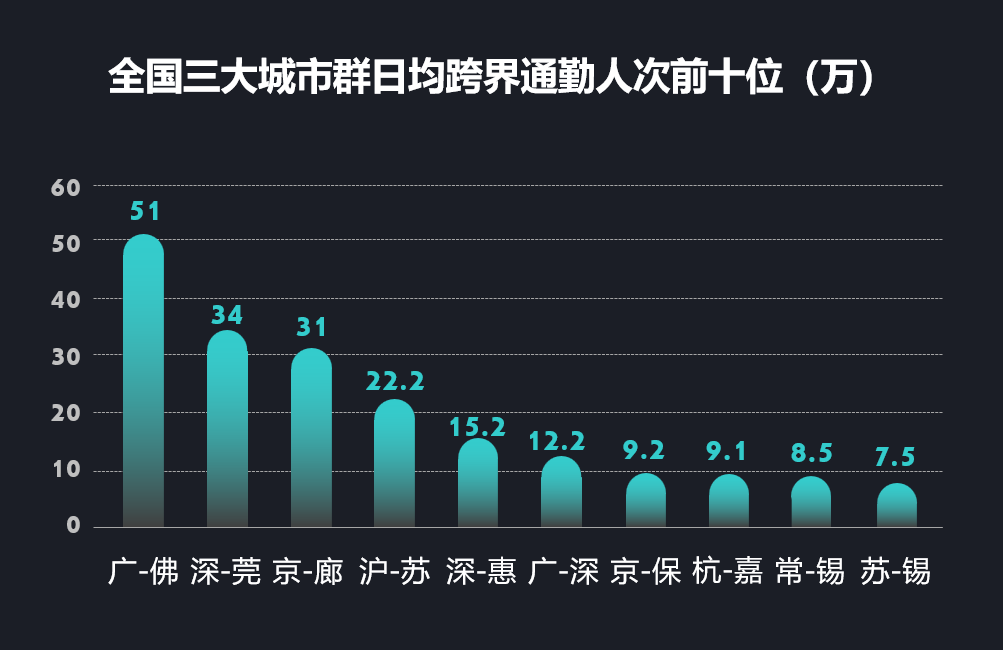

以人口通勤为例,广佛之间、深莞之间通勤来往密切,跨界通勤分别达到50万和30万量级,在全国三大城市群日均跨界通勤人次排行中具有领先地位。

政策制度环境的多元差异性,叠加市场资本的高度活跃性,也塑造了大湾区独特的区域性产业链、供应链、创新链布局,以及高密度的经济、企业要素联系网络。

因此,在粤港澳大湾区仅建设“数字城市”,难以全景刻画和全局协调大湾区的跨界要素流动。

“数字城市”是以信息平台为载体,基于社会、经济、空间等各类数据,以为城市居民、企业、政府提供各类便捷、高效、全面的服务。当前,粤港澳大湾区各市的数字城市建设如火如荼,具体到规划建设领域,各城市的规划管理机构均建设有城市级别的“数字城市信息平台”。然而,面向市场高度活跃、跨界要素流动频繁的粤港澳大湾区,仅具备单一城市空间数据的“数字城市”信息平台难以刻画大湾区城市群网络化特征以及城市间要素流动信息。

因此,面对粤港澳大湾区“城市发展区域化、跨界流动高频化”等独特现象,以“数字湾区”为目标,建设涵盖“9+2”市空间数据的空间信息平台,是支撑粤港澳大湾区走向高质量发展的信息底盘。

“数字湾区”的建设应融合规划业务和大数据、新技术手段,针对粤港澳大湾区“高密度、强流动、多中心”等独特现象,科学、精准、有效地监测跨界要素流动,支撑大湾区规划业务与区域研究,推动湾区城市合作共赢。

“数字湾区”平台应尤其重点关注城市间跨界要素的流动以及临界空间地区的发展,利用数字技术持续采集、汇集、分析各类型空间数据,从复杂网络系统和个体行为规律的角度,认识与追踪高密度、强流动、多中心、网络化背景下粤港澳大湾区空间发展特征。

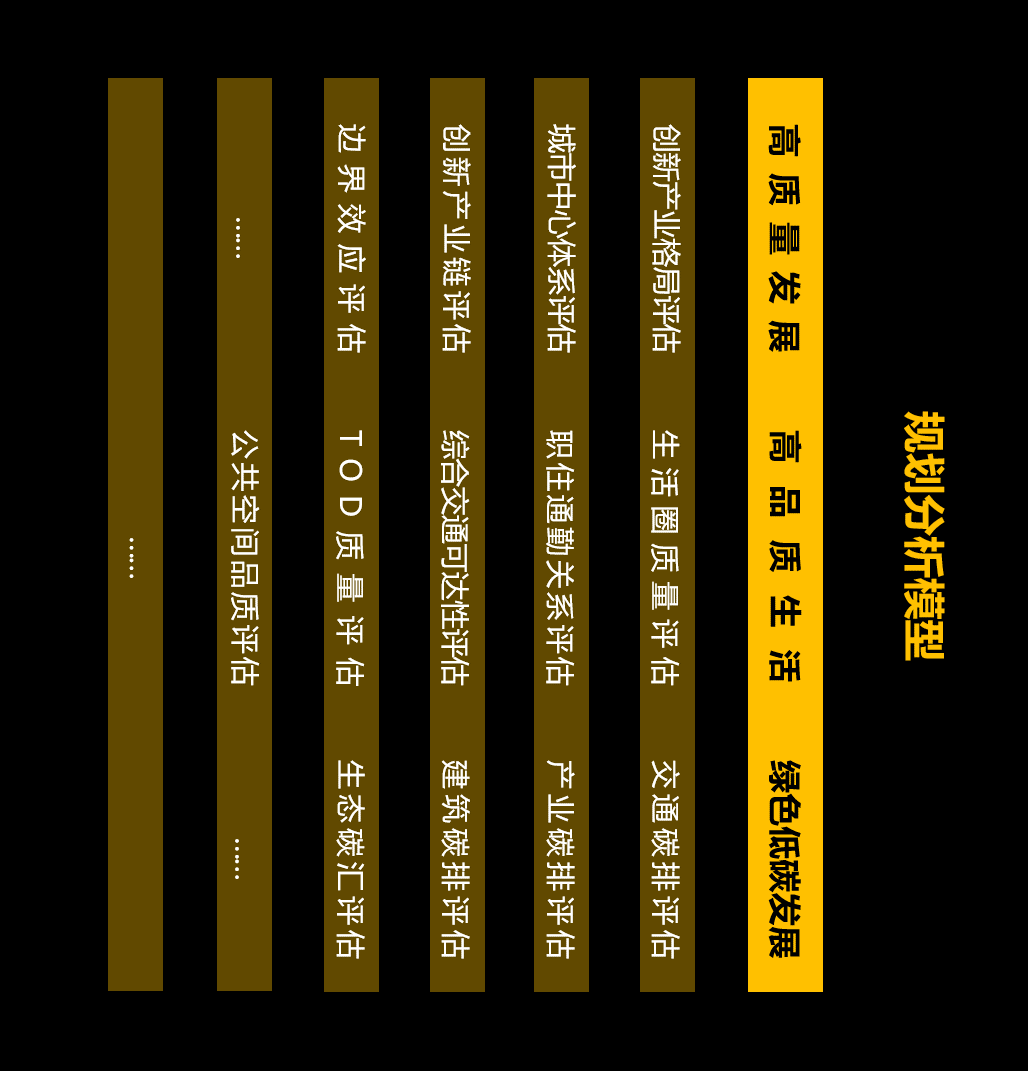

用3年左右的时间,按照“认识湾区、解析湾区、模拟湾区”的三步走总体路线,通过人、企业、交通、信息等大数据的解析与应用,提升区域研究与规划设计的数字化、智能化水平,为大湾区的跨界合作共赢提供技术支撑。

进行人文、经济、服务、空间等多方面的数据采集与整合,实现对区域空间的数字化与量化认识;

在多源数据基础上,加强对城市发展内在规律的量化研究与模型研发,实现区域、城市发展质量的科学体检评估;

基于数据和模型,进一步探索对未来空间发展趋势的预测与研判,从而对空间政策和规划建设行为影响进行全方位的科学模拟和评估。

▲ 认识湾区—解析湾区—模拟湾区三步走的总体研发路线

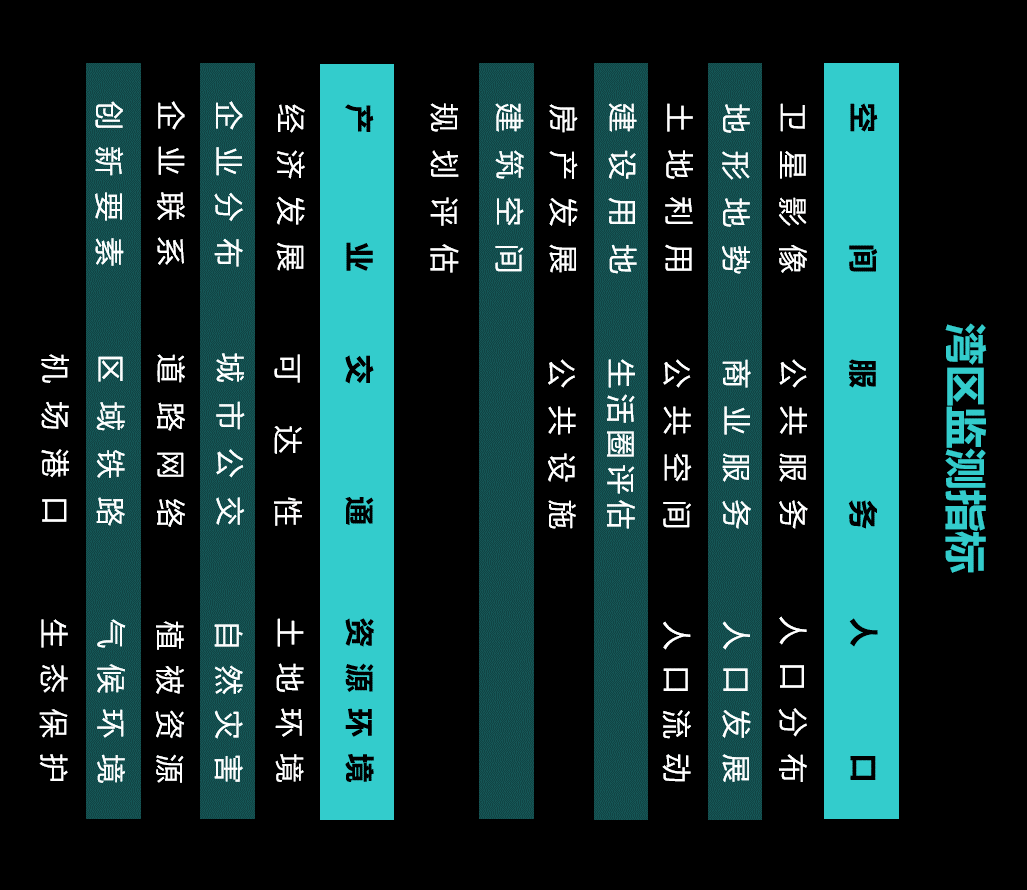

汇集我们多年对大湾区城市空间发展与规划的理解与认识,“数字湾区”平台基于多元多维数据,形成空间、服务、人口、产业、交通和资源环境六大板块。主要内容涵盖:

超过200个开放式大数据监测指标。基于多元多维数据,平台形成了空间、服务、人口、产业、交通和资源环境六大板块、超过200个的开放式大数据监测指标,实现对大湾区的全方位、多尺度、细粒度空间发展监测。

支持智能化空间分析。服务于高质量发展、高品质生活与绿色低碳发展,我们研发建设了十余项空间分析与规划支持模型,通过地图交互与定量参数相结合,可对空间范围、时间断面、类型画像、规模密度、流量流向等多种参数和分析指标进行定制,实现自主、个性的大数据空间分析。

支持数据处理分析效率。应对新数据环境下的技术挑战,我们研发了一系列基础性工具,服务于各类数据的采集、整理、基础分析和可视化,为各类研究分析工作提供更加高效、便捷的支撑。

粤港澳三地的数据标准差异与数据流通阻碍,是“数字湾区”平台建设的重要挑战。

平台基于中规院三十多年的珠三角规划实践,融合了长时间、多来源、多尺度的大数据。其中,重点基于大湾区“一国两制、三地政府”的独特制度架构和数据标准差异现状,利用同名实体规则匹配、图形数据特征融合、属性数据算法转换等方法,推动了内地、香港与澳门三地的社会大数据、政府统计数据等的数据融合研究与规划实践校验,以精准刻画湾区跨界空间发展与要素流动。

▲ 港澳要素的珠三角分布格局

四、如何构建模型算法?

以大湾区迈向高质量发展、高品质生活与绿色低碳发展为目标,我们持续研发并建构了一系列区域发展监测与城市发展评估的模型算法。比如:

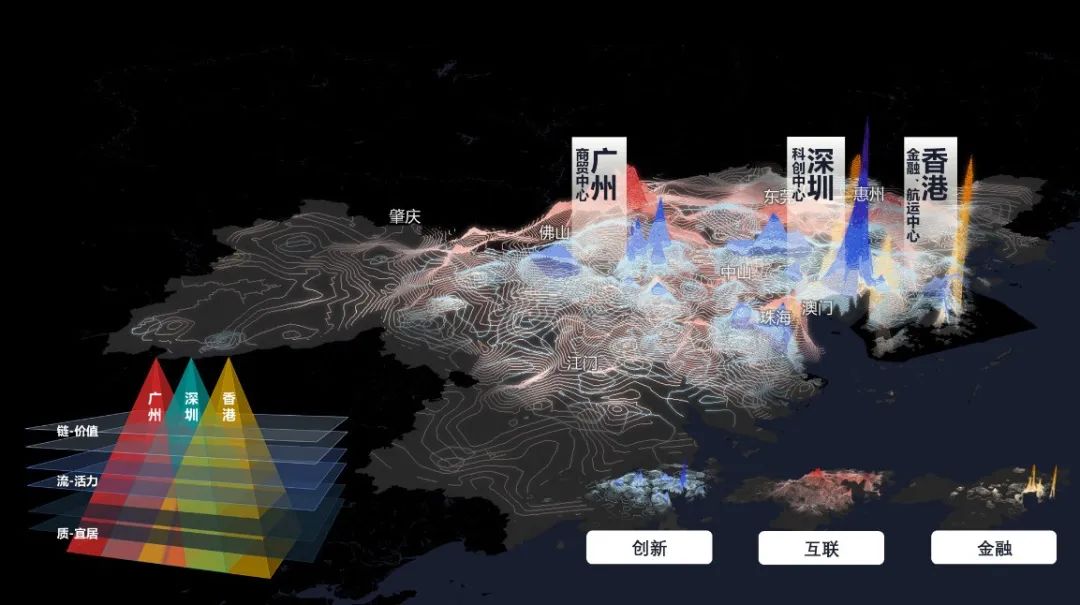

借鉴国内外超大城市精细化治理经验,以大湾区630个街镇作为研究基本单元,一方面在空间结构方面,以流动数据和网络分析方法强化香港、广州、深圳三体中心引领作用;另一方面在高质量发展上,以属性数据和耦合分析方法强化六大维度的关联分析,对大湾区建立了高质量发展的智能动态评估模型。

▲ 大湾区高质量发展评估

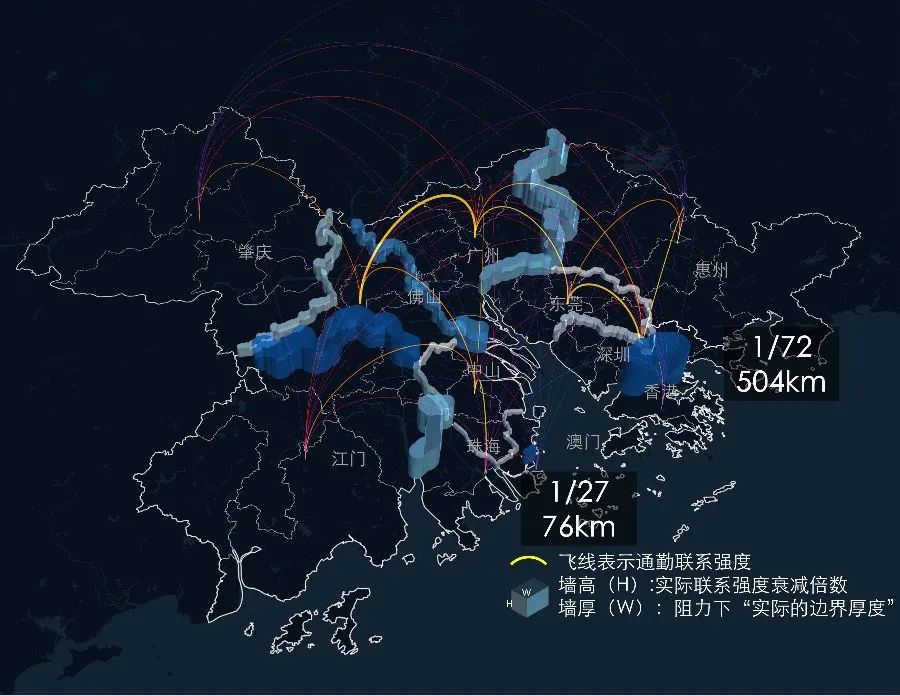

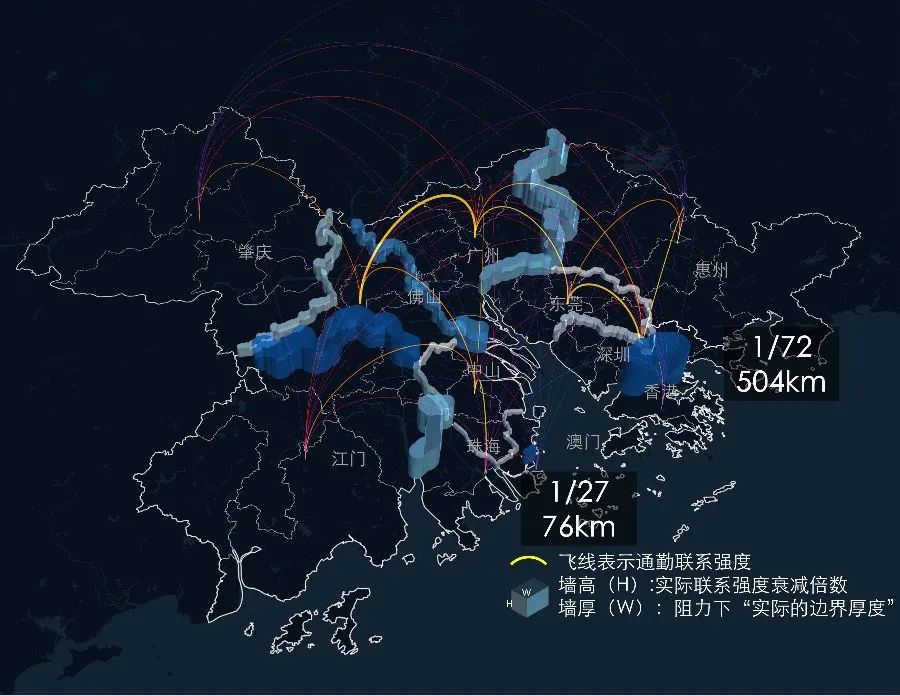

针对大湾区的多元制度、多中心特征,探索从场所空间到流动空间的逻辑转换,我们建立了一系列要素流动网络分析模型,以认识与挖掘边界活力地区。

在此基础上,针对湾区复杂的边界与制度环境,我们将经典的引力模型与网络联系模型相结合,建立了边界效应分析模型,探索量化了城市之间制度、文化等因素的无形阻碍,发现跨境给深港之间带来了约500km距离相当的阻隔,更发现之间存在深莞惠、广佛间局部边界的“促进效应”。

▲ 大湾区边界效应分析

围绕国家“双碳战略”,宏观尺度上,我们进行了大湾区碳排放格局评估,判断大湾区未来减碳的关键地区。

社区尺度上,我们从建筑、交通、市政、绿地4个方面研发了碳中和测算模型与减碳工具包,智能化配置33项减碳措施,并经过实践的反复验证和修正。

以深圳龙岗爱联陂头背村为例,基于建筑、交通、废弃物碳排现状和潜力测算,我们提出“局部提升改造”或“系统化改建”的建设模式建议,以形成针对性的减排、增汇策略。

▲ 碳中和评估与决策支持模块(动图)

“数字湾区”平台建设发布以来,为政府管理部门、规划行业、科研机构等多主体提供了一系列数据和研究支持,得到广泛应用和好评。大数据分析也成为了我们各类规划与研究项目的必备和有力手段。

在广东省、深圳都市圈、广佛等区域性空间规划,支撑了跨界发展潜力空间与优势、短板的分析和判断;并在深圳市光明、龙华、龙岗区等临界地区规划中,进一步支撑了空间联系、人员画像、服务品质等深层次问题与挑战的认识和挖掘,为片区价值提升提供了数据和技术支持。

六、视频分享:大湾区高质量发展指数

六、展望,提供可持续的新数据与新方法!

“数字湾区”平台是中规院支持国家战略的主动作为,为大湾区“数字湾区”建设提供探索实践。我们希望能够为高质量发展、高品质生活、绿色低碳发展不断提供新视角、新架构与新方法,支撑新时期的规划与研究。

“数字湾区”平台更是我院探索规划工作数字化转型建设的路径探索,为规划编制的科学性、合理性提供创新技术和工具支持。

未来,我们将继续秉持着认识、解析和模拟三步走的发展路线,持续探索“数字湾区”的内涵与拓展,为规划设计和空间研究工作提供新数据、新技术与新方法。

中规院“数字湾区”平台:主要依托中央基本科研业务费支撑课题《粤港澳大湾区空间数据融合理论方法与模型应用研究》、深圳分院智库平台支撑课题《深圳分院规划信息平台(一期)总体框架研究与系统功能设计》、《深圳分院规划信息平台(一期)算法模型研究》等课题的支撑。

主要团队成员:方煜、戴继锋、刘永合、孙文勇、程崴知、刘行、蔡澍瑶、王泽帆、王陶、张文娜、蒋国翔、周游、张俊等

▌本文来自:粤港澳数湾中心, 城PLUS

▌注:国匠城编辑、排版,转载请在明显位置标明来源

APP | 网站 | 小程序

同步更新

原文始发于微信公众号(国匠城):中规院粤港澳“数字湾区”平台解析

规划问道

规划问道