导

读

气候平衡遭到破坏所引起的环境和生态系统变化,已经并将持续对包括遗产保护在内的人类社会诸多方面产生不同程度的重要影响。4月18日是国际古迹遗址日,今年的主题为“遗产与气候”,呼吁传承文明古迹,要对历史尊重,还要对大自然抱有敬畏之心。新的主题也引发很多思考,如文化、人类历史等要素与当下日益严重的气候变化现象之间有什么样的内在联系?气候变化大背景下文化与遗产的角色定位有什么变化?文化和遗产怎样缓解与适应气候变化?

中国的历史城市具有的与气候环境密切相关的诸多特征,赋予了文化遗产特殊的历史与科学价值。本文以银川为例,探索在气候环境变化的背景下,历史文化名城的遗产体系保护和核心价值思考,以及如何应对气候变化给遗产保护带来的挑战。

“人类活动造成全球气温持续异常升高”这一观点已经成为国际科学界的共识。气候平衡遭到破坏所引起的环境和生态系统变化,已经并将持续对包括遗产保护在内的人类社会诸多方面产生不同程度的影响。

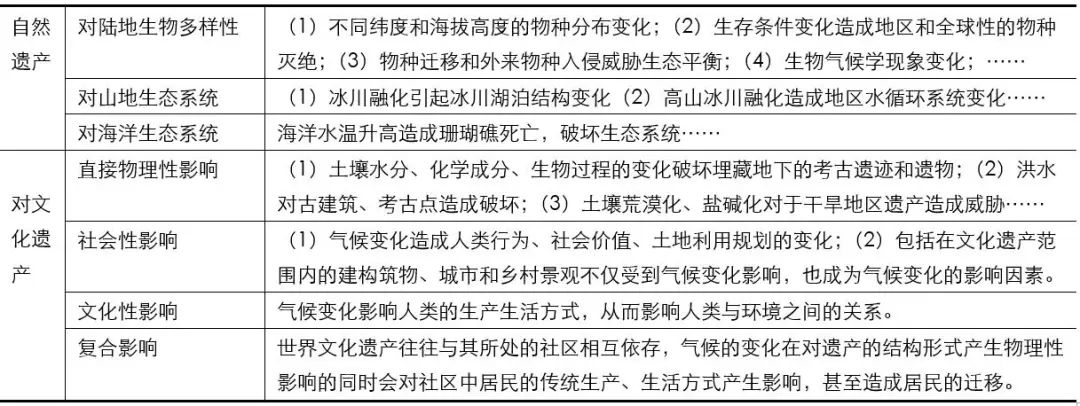

▲表1 气候变化对世界遗产保护工作的威胁1

1.中国历史城市与气候环境条件的关系

以历史文化名城为代表的中国历史城市,为追求良好的农业生产条件,创造适宜的聚居生存环境,一直以来就有重视将自然环境与人文要素相融合的传统,从而使中国古代城市的选址、营建和城市文化等诸多方面都烙上了鲜明的“气候”印记。中国古代的城市选址十分重视对宏观与微观气候环境的顺应;在自然气候条件不够理想的区域,先民营城更为注重通过改进城市布局的形式,改良建筑营造的技术,以积极主动地适应客观气候条件。自宋以降,历史方志中各地典型的“地域性”文化景观编排为“八景”、“十景”中,气候现象是这类文化景观中最为常见的题材,并与春夏秋冬、山林湖沼、动物植物等其他自然因素,以及人的生产生活活动结合在一起,形成类型丰富的景观意向与文化内涵。

中国的历史城市具有的与气候环境密切相关的诸多特征,赋予了文化遗产特殊的历史与科学价值。

今天,在“全球气候变暖成为学界共识”和“如何应对气候变化给遗产保护带来的挑战”日益成为世界遗产保护领域焦点的大背景下,可以系统性、前瞻性地研究并探讨气候变化对于历史城市保护带来的影响和挑战。基本的研究重点应该包括三方面:一是记录并分析确认历史城市是否存在,以及存在什么程度上的气候变化,二是气候变化是否威胁历史城市作为文化遗产的核心价值及其相关遗产,带来的变化有多严重,是否可逆;三是名城及其遗产的保护与发展应该如何正视气候变化,从保护观念、机制、技术与管理方式等方面予以系统回应。

2. 银川历史文化名城的遗产体系与价值特色

银川拥有2000多年的城市发展史,悠久的建城史以及重要的城市地位与其气候特征密不可分。银川虽然地处中国西北内陆,但其西北高耸的贺兰山阻挡了寒流和风沙,城市东部蜿蜒的黄河带来了充足的水源和肥沃的泥沙,从秦代开始,古代先民就不断在银川平原上开凿人工灌溉渠道,造就了西北地区最重要的“引黄灌溉区”,使得亚欧大陆腹地、荒漠和荒漠草原区之间出现了一片平畴千里、沟渠纵横、湖泽星布的富饶之地,素有“塞上江南”之称。银川“名城”的核心价值包括四方面:山拥河绕、渠湖相连的塞上江南景观,价值突出、地位独特的西夏古都历史文化遗存;丰富博大的回族文化风情;积淀深厚、遗存众多的明清边塞文化线路。银川历史文化名城遗产体系中的文化遗存分为五类(表2):

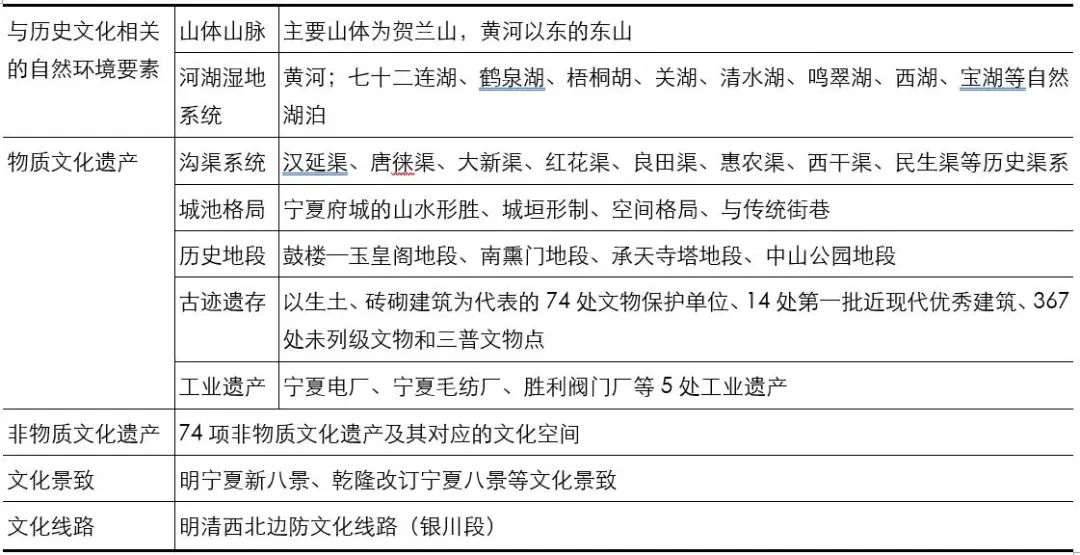

▲表2 银川历史文化名城的价值体系

很明显,银川历史文化名城的核心价值和遗产体系都与气候有着紧密的关系,价值一、二都反映了历史上天然的气候条件和先民主动改善环境条件共同支撑了城市的发展。价值四则是气候变迁影响银川城市发展历程的直接见证。银川“名城”的五类文化遗产(表2),绝大多数都与气候条件关联密切。

3. 气候变化对银川历史文化名城保护的影响

根据基于近年观测数据的分析,银川地区近年气候和环境变化呈现以下趋势:

-

整体气候趋向于干热

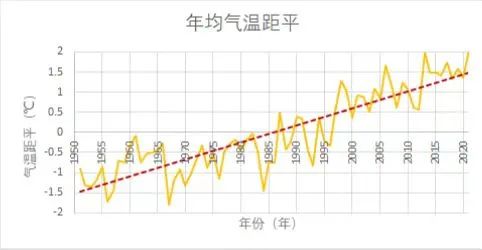

近70年来,银川地区年平均气温总体呈上升趋势,平均升温距平增高幅度为0.43℃/10年。1971年到1995年平均气温有所下降,1999年以后,温度上升趋势较为明显。从年度季节平均温度上看,春夏秋冬四季平均气温均基本呈上升趋势,春季相对增高缓慢。

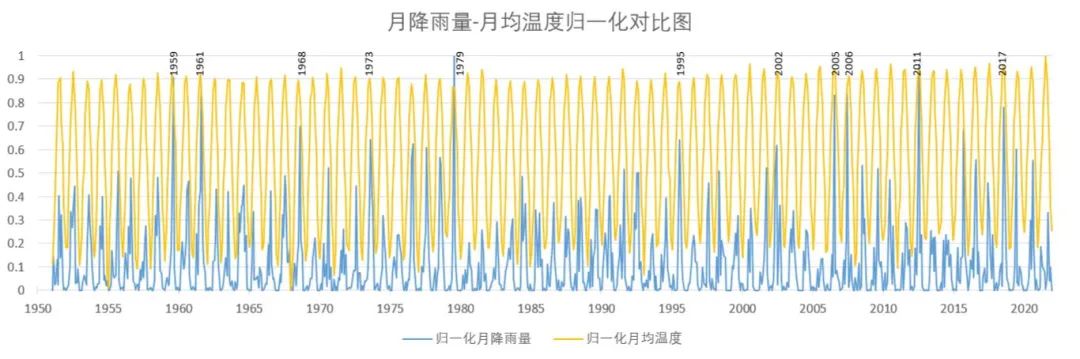

70年来银川地区年降水量总体呈少量减少趋势,其中夏季降水量减少趋势较为明显,而春秋季节出现降水量略微增加的现象,冬季降水量增加趋势较明显。70年来年降雨天数有减少趋势,1955-1965年降水天数为70年中最多年份。

70年以来,银川地区温度总体上升和降水量总体减少、降水天数减少共同导致了整体气候的干热趋势,这对于地区自然植被和水系统的稳定等环境因素均构成了威胁,从而在多方面影响着地区气候环境。

-

极端气候有增多趋势

银川地区年最大降雨量增加趋势较为明显,2006年之后明显。干旱、短时间特定地区的暴雨事件为代表,近年来更为频繁。暴雨天数70年间有13次,主要集中在1970年代及近十五年,但短时降雨强度最大的三次均在2006年后(2006、2012、2018年)。

高温预警天数主要集中在1950年代及近十年,预警次数最多的三个年份为1951、2017与2021年。

-

极端气候关联性提高

银川重要文化遗产中土石类较多,材料学特征显示,暴雨和高温等极端气候的交替出现会对土石类遗产的耐候性产生影响,加速遗产的自然侵蚀。将70年的降雨峰值与高温峰值进行关联性分析,可以看出同时出现强降雨与高温天气的年份集中在1960年代及2006年之后,且2006年之后频繁性在70年内最高(2006、2007、2012、2018年)。

根据70年气候数据分析及现场考察,可以看出气候和环境的变化对银川名城保护工作产生了一定影响,主要表现在对历史文化名城的核心价值、遗产体系和具体的物质载体等方面的威胁。

(1)对名城相关遗存的直接物理性影响

由于气温升高,日照加剧,风化作用增强,同时受夏季暴雨和山洪影响,石窟、岩画等受到威胁。贺兰山岩画受到的威胁加剧。西夏王凌夏季暴雨冲刷破坏陵墓封土,阳光、风沙侵蚀,地下水位下降,古墓葬地下部分干湿环境发生改变,从而威胁古墓葬保护。西夏王陵部分封土的部分病害原因与气候变化密切相关,包括雨水淋盐、风力掏蚀,夏季集中降水冲刷,干湿循环急剧变化、表面龟裂、风力剥离,考古揭露后急剧变干收缩(王旭东等,2002)。

(2)对文化景观的影响

气温和降水量的变化使直接依托气象条件存在的文化景致受到影响甚至彻底消失,如气候变暖使贺兰山的雪线升高,历史文献中所记载的“贺兰雪晴”等景观变得罕见,《乾隆宁夏府志》中记载的“连湖渔歌”景致,因为气候趋干、湖面缩小、渔业衰落而近乎彻底消失。

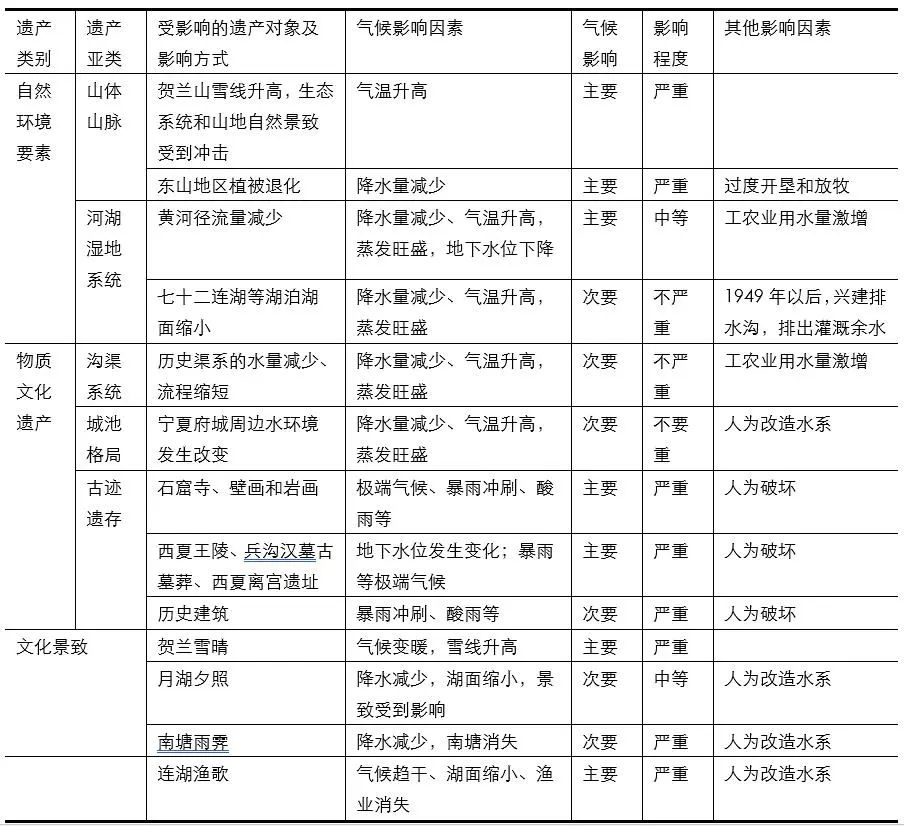

气候和环境变化对银川历史文化名城遗产体系产生的影响主要从“受影响的遗产对象及影响方式”、“气候影响因素”、“气候因素所占地位”、“影响程度”、“其他影响因素”6个方面进行评价(表4)。

▲表4 气候与环境变化对银川历史文化名城遗产体系的影响分析

资料来源:《银川历史文化名城保护规划》

综上,气候变化对于银川历史文化名城保护体系中的自然环境要素、物质文化遗产、文化景观等遗产类型都产生了不同程度的影响,其中,对于山体水系和市域范围内的土石类古迹遗存影响尤为严重。

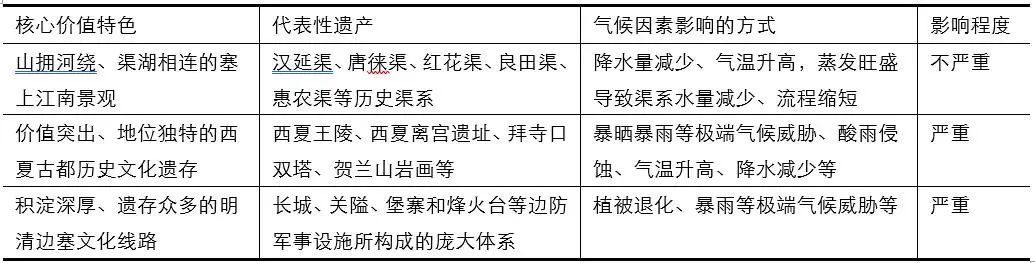

气候和环境变化进一步影响到银川历史文化名城核心价值,这方面的影响主要从各核心价值中的“代表性遗产”、“气候因素影响的方式”、“影响程度”三方面进行分析(表5)。

银川历史文化名城的第一条核心价值——“山拥河绕、渠湖相连的塞上江南景观”及其代表性遗产——“汉延渠、唐徕渠”等历史渠系会因为降水量减少、气温升高,蒸发旺盛导致渠系水量减少、流程缩短等问题,但由于渠系多为人工修建,渠首由黄河取水,水量可人为控制,所以目前受到的影响相对不严重。“西夏古都”和“明清边塞文化线路”等方面价值的代表性遗存多为土遗址,耐候性较差,受到气温和降水量的影响会比较严重,尤其是在暴雨高温等极端气候反复交替出现时会对裸露的土遗址造成不可逆的破坏。

▲表5 气候与环境变化对银川历史文化名城核心价值的影响分析[2]

资料来源:《银川历史文化名城保护规划》

4. 思考与对策探讨

在气候环境变化的背景下,银川名城的遗产体系和核心价值已经受到不同程度的冲击,有必要进行系统性的思考,探索应对之策。

(1)城市遗产保护引入气候变化研究角度

历史城市在特定的自然环境和社会经济条件下产生,随着气候环境和社会经济条件的变化,城市也会发生相应的变化。中国历史城市保护和研究工作应当开拓气候变化这一研究视角,推动遗产保护、空间规划、城乡建设与气候科学、材料科学、地质、海洋等科研力量的合作交流,加强对不同尺度城乡生态空间格局优化、基础设施韧性建设、健康城市等人居环境的研究,研究传统避害智慧并与现代城市建设治理相结合,保护并逐步适度恢复历史城市水环境。

(2)区域协调,共同保护

在区域范围内促进地理位置相邻的省市,协调行动,改善生态环境和区域气候条件,减小区域内的气候变化幅度,减少极端气候的频度,减弱其带来的影响,更加有效地防止气候变化对名城保护工作带来的消极影响。如银川的国保单位兵沟汉墓,位置靠近行政区边界,受到水土流失和风沙的威胁,就需要银川市和鄂尔多斯市相互协调,共同解决。

(3)部门协调,预防保护

历史城市应对气候变化,要求空间规划、城乡建设、文物保护部门与国土、气象、水务、环保等部门密切配合,共享数据和信息,建立动态监控系统和相应的支持数据库,建立气候变化对于遗产威胁程度的完整评价机制和对极端气候变化的预警机制,提前明确遗产应灾响应时相关部门的保护与抗灾行动要点,推动遗产保护工作向科学化、系统化方向发展。在银川的各类遗产保护规划中应增加检测气候变化、极端气候应灾响应规划等保护管理的内容。

(4)技术探索,主动适应

探索新的遗产保护技术,以应对气候环境变化对自然和文化遗产造成的威胁。如研究新的土石遗址遮盖保护技术,延缓遗址的风化侵蚀速度;改良土石遗址周边排水系统,做好暴雨季排控减灾;研究地下墓葬的温湿控制技术,保护暖泉汉墓和兵沟汉墓等古代墓葬群;改良生土砖等地方传统建筑材料的物理性能,在历史环境建构筑物传承风貌的同时,提高抵御极端天气的能力等。

(5)双碳更新,生态修复

应高质量控制银川的城镇化进程、与规模与质量,严格限制管控重要遗产周边的建设开发,城市更新过程中树立减碳思路,由转变拆改留的观念为留改拆,积极保留、改造存量建筑以适应新的城市功能需求。城市与建筑的使用运营中强化技术、设备与观念的双碳目标引导。

逐步推进贺兰山东麓、东山地区和重要历史沟渠系统周边的生态修复工作。对宁东煤化工基地持续进行产业调整和技术升级,控制易形成酸雨的气体排放。

(*原文登载于城市与区域规划研究2016年第8期,有删减更新)

作者:霍晓卫、刘业成、张勇

制图:王攀

部分参考文献:

相关链接

编辑/排版|王淑芸

封面图|图虫创意网 中国宁夏银川鼓楼

文内配图 | 王攀 绘制

供稿|清华同衡 遗产保护与城乡发展研究中心

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):如何应对气候变化给遗产保护带来的挑战?(以银川名城为例)

规划问道

规划问道