1

研究源起

▲ 图1 | 英国1774年出版具有产权地块信息的高精度城镇地图

资料来源:CONZEN M R G. Alnwick,Northumberland:A Study in Town-Plan Analysis[M]. London,George Philip,Institute of British Geographers Publication 27,1960.

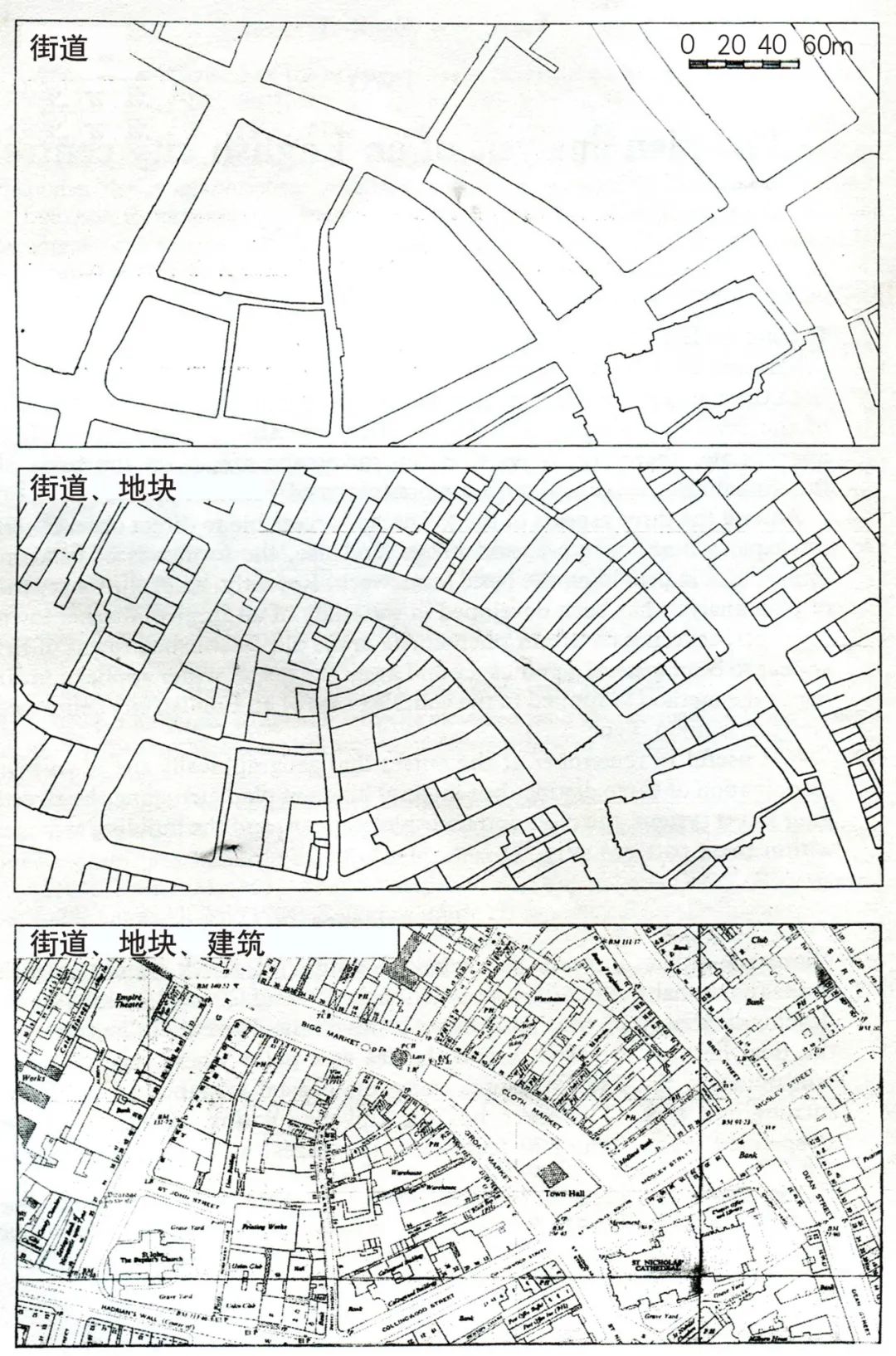

系统的产权地块研究理论基础由移民英国的德国人文地理学者康泽恩(M.R.G.Conzen)1960年代奠定。其在斯卢特基础上更进一步,明确了地平面由3个基本要素构成:产权地块、街道、建筑基底,强调产权地块居于核心、基础地位(图2)。

▲ 图2 | 城镇地平面组成要素

资料来源:CONZEN M R G.The Plan Analysis of an English City Centre[M]//NORBORG K. Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography.

2

基本思路

秉承英德传统经验主义哲学思维,两条基本思路始终贯穿康泽恩基于产权地块的城市形态研究:

一、从局部到整体的研究思路。强调复杂的整体由不同层级更为简单的元素复合而成,认为从局部到整体的分析方法是最终通向客观认知的理性途径。

二、强调客观事物历史演变过程的研究思路。该研究思路关注物质世界存在的时间意义,认为回溯历史可以帮助理解过去与现在之间存在的深刻联系。

3

重要概念术语

康泽恩最富学术影响力的创见多与产权地块有关。就当时仍停留在宏观尺度研究的英国人文地理学而言,其历史开创意义在于,为深入到微观尺度的城市形态研究构建了细致的概念分析框架。其重要概念术语关涉对产权地块形成、变化过程的概念化理解,如租地权周期(burgage cycle)、形态框架(morphological frame)、边缘带(fringe belt)、形态区域(morphological region)等。这些概念术语不仅是物质形态的抽象表达,同时还具备一定前瞻性,有助于我们把握研究客体发展变化的趋向和程度,对未来城市形态研究具有广泛的指导意义。

4

研究内容与进展

4.1 产权地块本体概念讨论

康泽恩视产权地块为城市形态空间体系的基础组成要素,将其定义为:一块由四周边界围合而成的宗地。这一定义被众多地理学城市形态研究者所采纳。严格讲,一宗产权地块对应一个用地单元。

意大利建筑学者穆拉托瑞(S.Muratori)从建筑与城市设计出发,将产权地块定义为条地(lot)——城市肌理组织(urban tissue)的基本组成模块。卡尼吉亚(G.Caniggia)与墨菲(G.L.Maffei)则更进一步,明确了产权地块的建筑载体属性,称产权地块为建造条地(built lot),将其进一步区分为建造区域(built area)与开敞区域(pertinent area)。

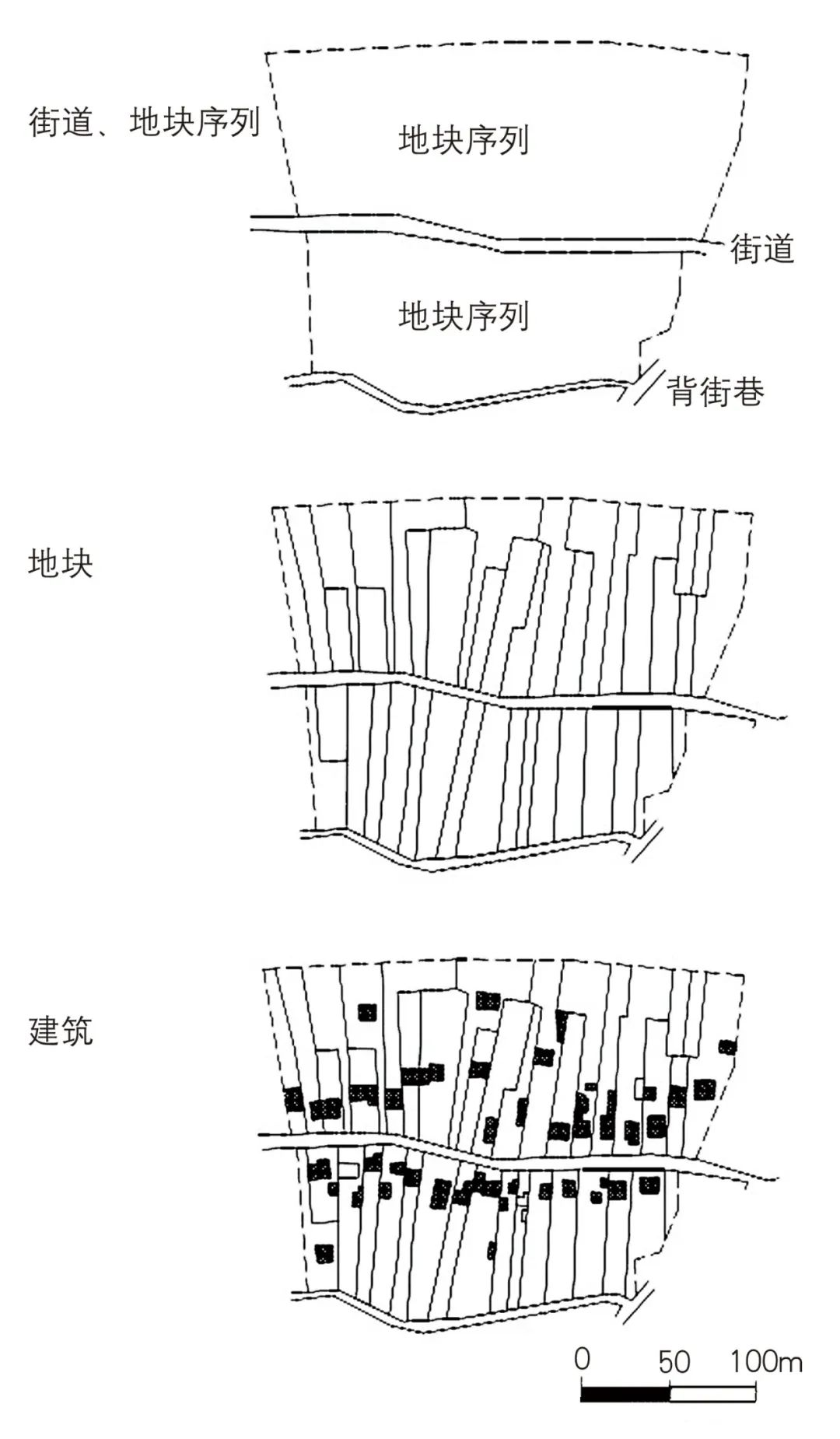

克罗普夫 (K.Kropf)尝试在康泽恩与卡尼吉亚基础上整合并发展具有更广泛意义的产权地块概念框架。克罗普夫指出,产权地块是城市空间体系的重要组成部分,一宗产权地块或多宗相邻产权地块所组成的地块序列与具有三维属性的街道空间一道复合形成城市肌理组织(图3)。

▲ 图3 | 分辨率递增下的城市肌理组织

资料来源:KROPF K. Urban Tissue and the Character of Towns[J]. Urban Design International,1996(1):247-263.

4.2 产权地块形态特征

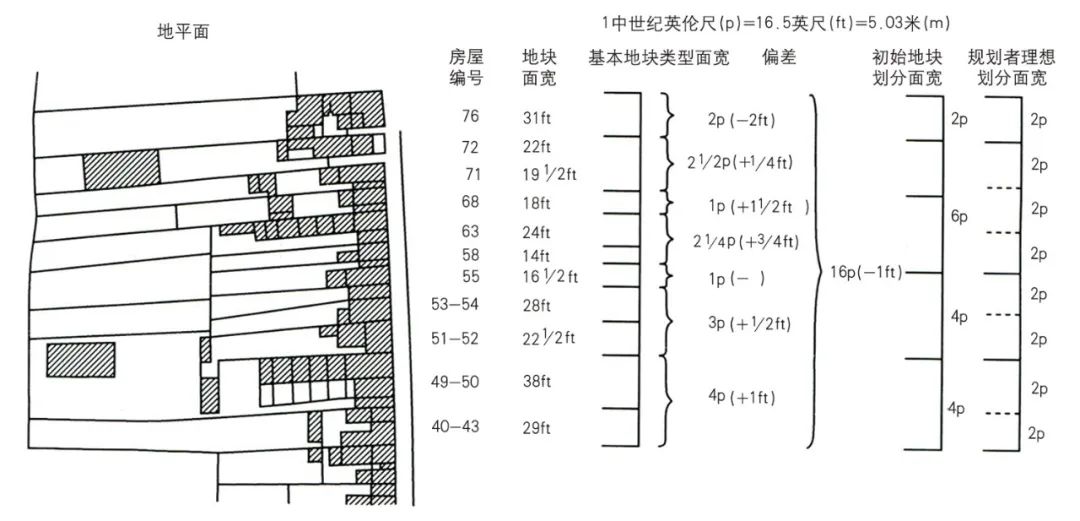

产权地块形成于各个特定的历史时期,以时间为横切面展开分析,目的在于揭示特定时期社会、政治、经济等因素对产权地块特征形成的作用与影响。近几十年,西方在中世纪(图4)、工业革命以及社会主义时期积累了丰富的研究成果。

▲ 图4 | 产权地块类型度量分析

4.2.2 形态演变过程特征

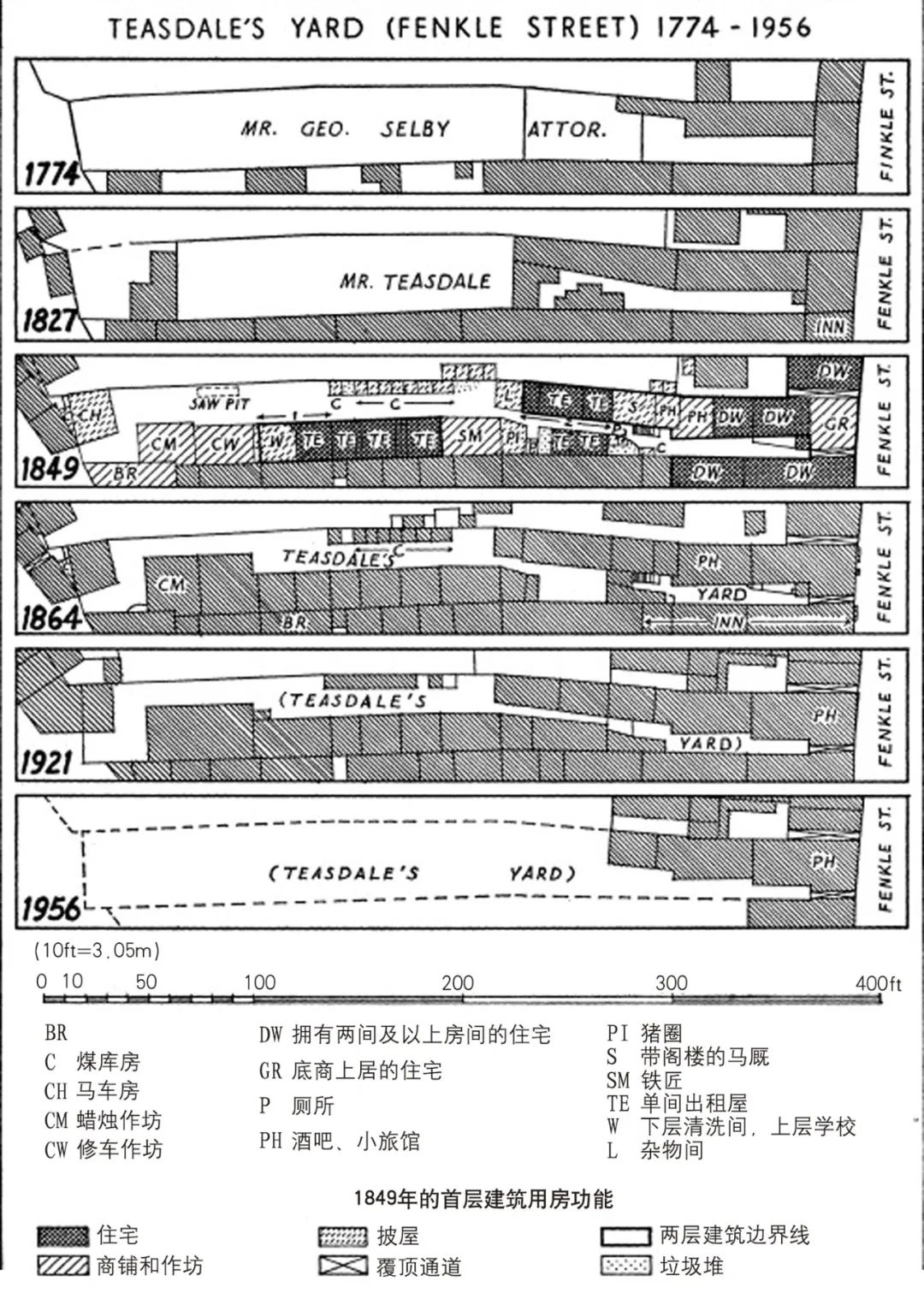

产权地块历史演变过程浓缩于其单元个体的具体变化之中。西方国家具有尊重并忠实记录用地私有产权的传统。通过从历史高精度地籍地图提取有关产权地块样本信息,能够最大程度还原城市历史叠压变化过程中湮灭的重要信息,建构产权地块长时段形态演变序列(图5)。

▲ 图5 | 英国城镇历史核心区长条形地块单元1774-1956年形态演变过程

资料来源:CONZEN M R G. Alnwick,Northumberland:A Study in Town-Plan Analysis[M]. London,George Philip,Institute of British Geographers Publication 27,1960.

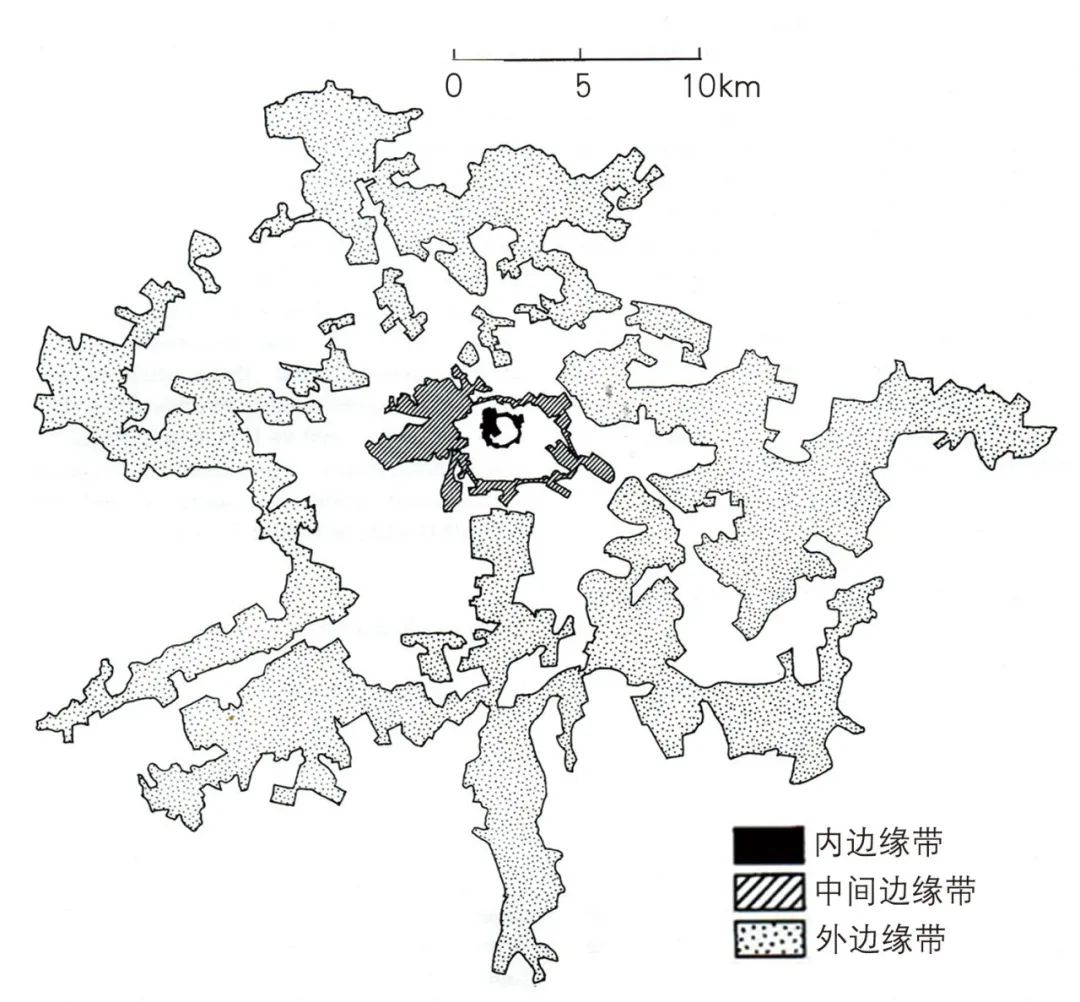

4.2.3 多时期形态分布特征

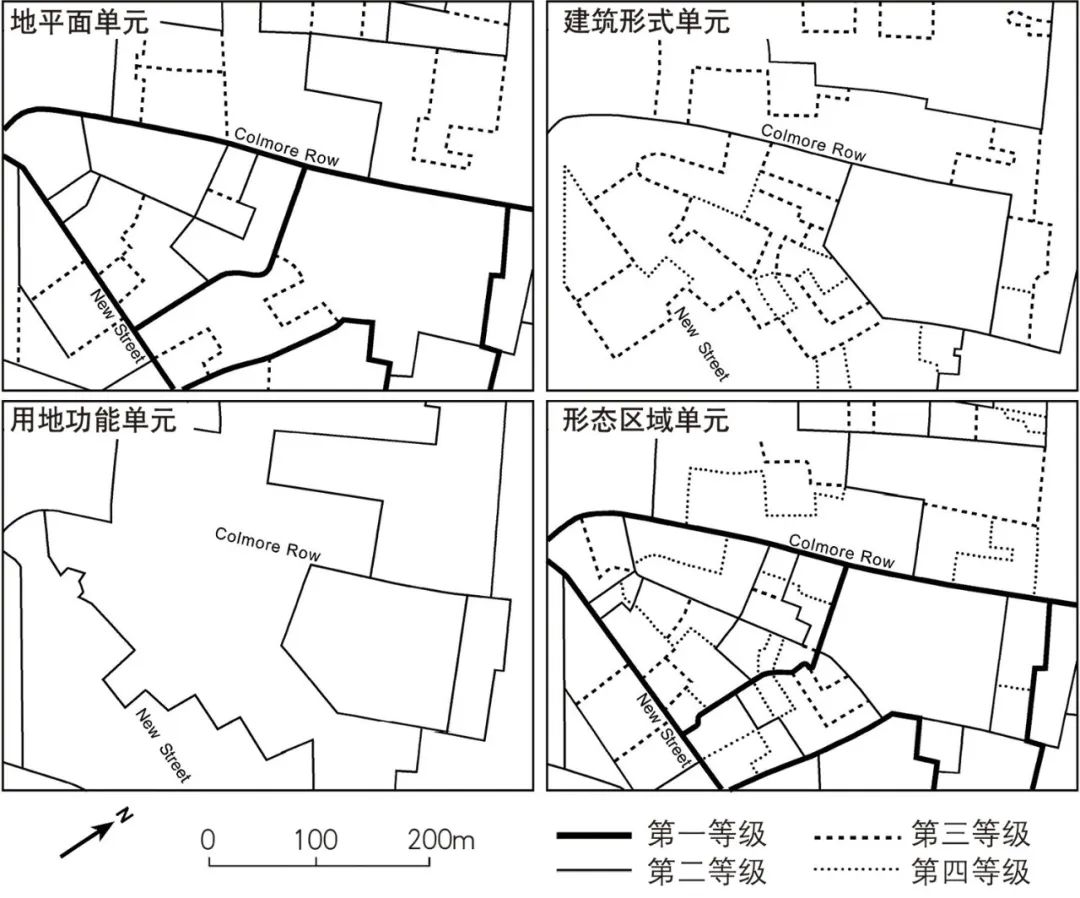

产权地块多时期形态分布特征研究主要围绕边缘带与形态区域两个大尺度概念展开。前者以整个城市为参照系,关注城市扩张的宏观圈层形态(图6、图7);后者则聚焦城市下一级的区域尺度,强调不同时期形态区域之间相互并置、嵌套的形态结构关系(图8)。

▲ 图6 | 1936年德国柏林城市边缘带

资料来源:KROPF K. Ambiguity in the Definition of Built Form[J]. Urban Morphology,2014,18(1):41-57.

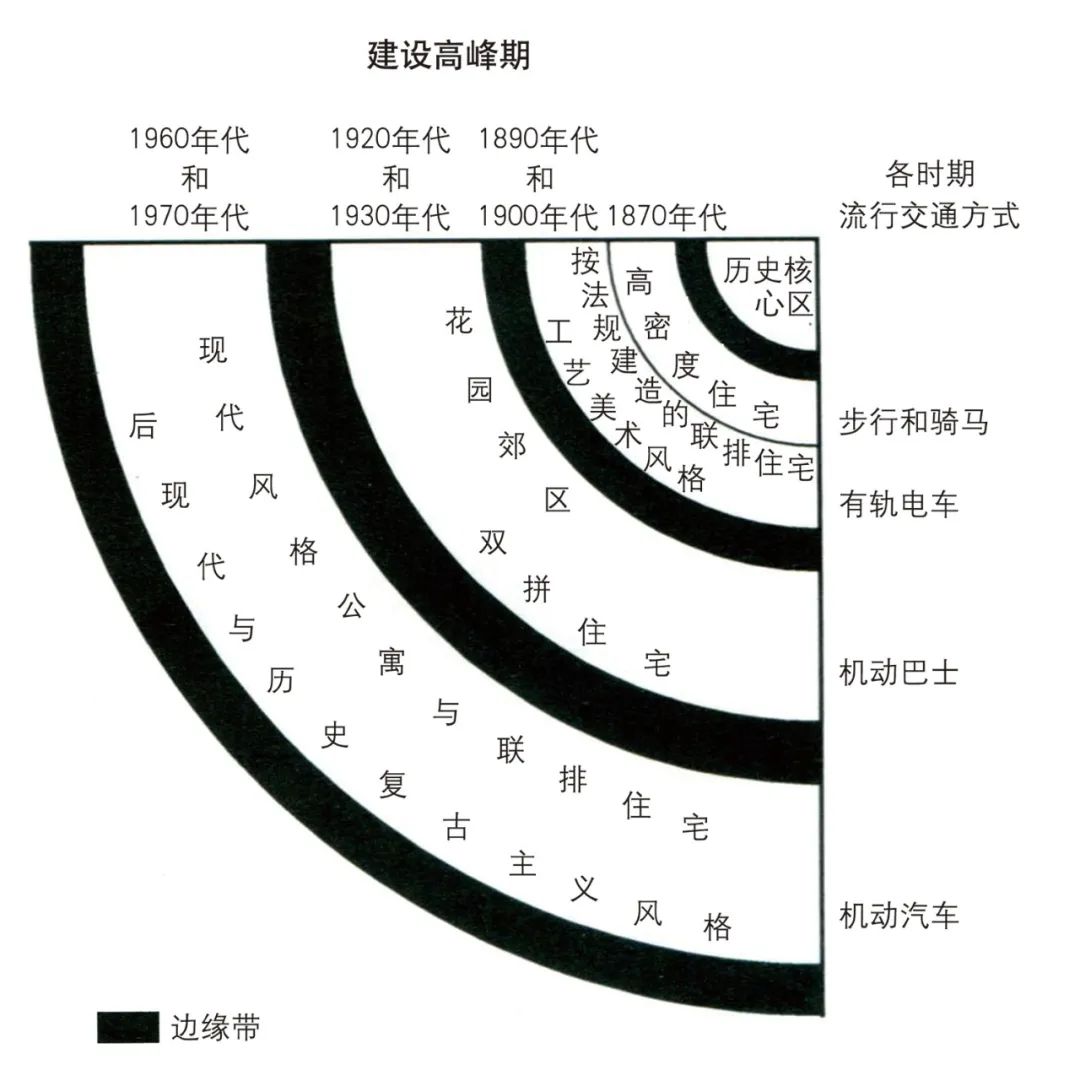

▲ 图7 | 基于交通工具革新与城市建设周期的边缘带模型

▲ 图8 | 英国伯明翰市中区城市形态区域单元划分

4.3 产权地块变化动因

4.4 产权地块研究的规划应用潜力

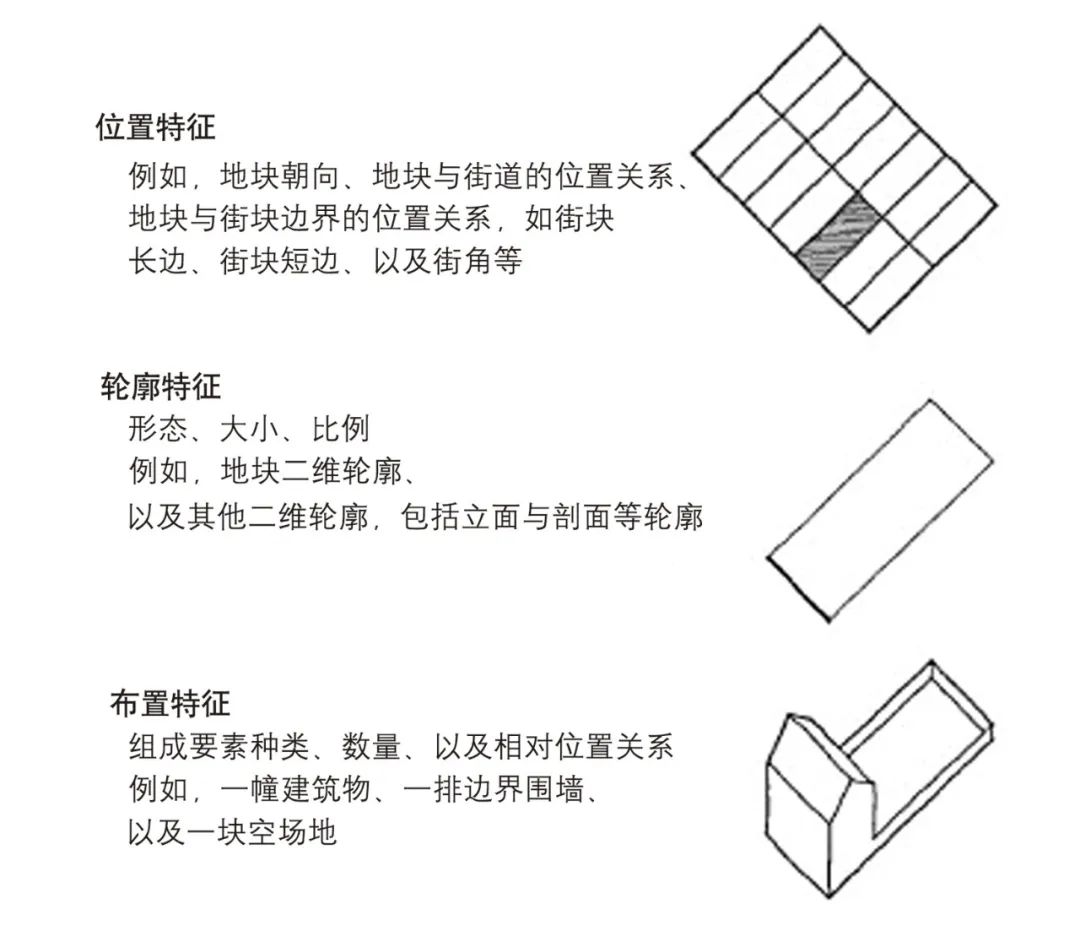

▲ 图10 | 产权地块“类型”特征

资料来源:KROPF K. Urban Tissue and the Character of Towns[J]. Urban Design International,1996(1):247-263.

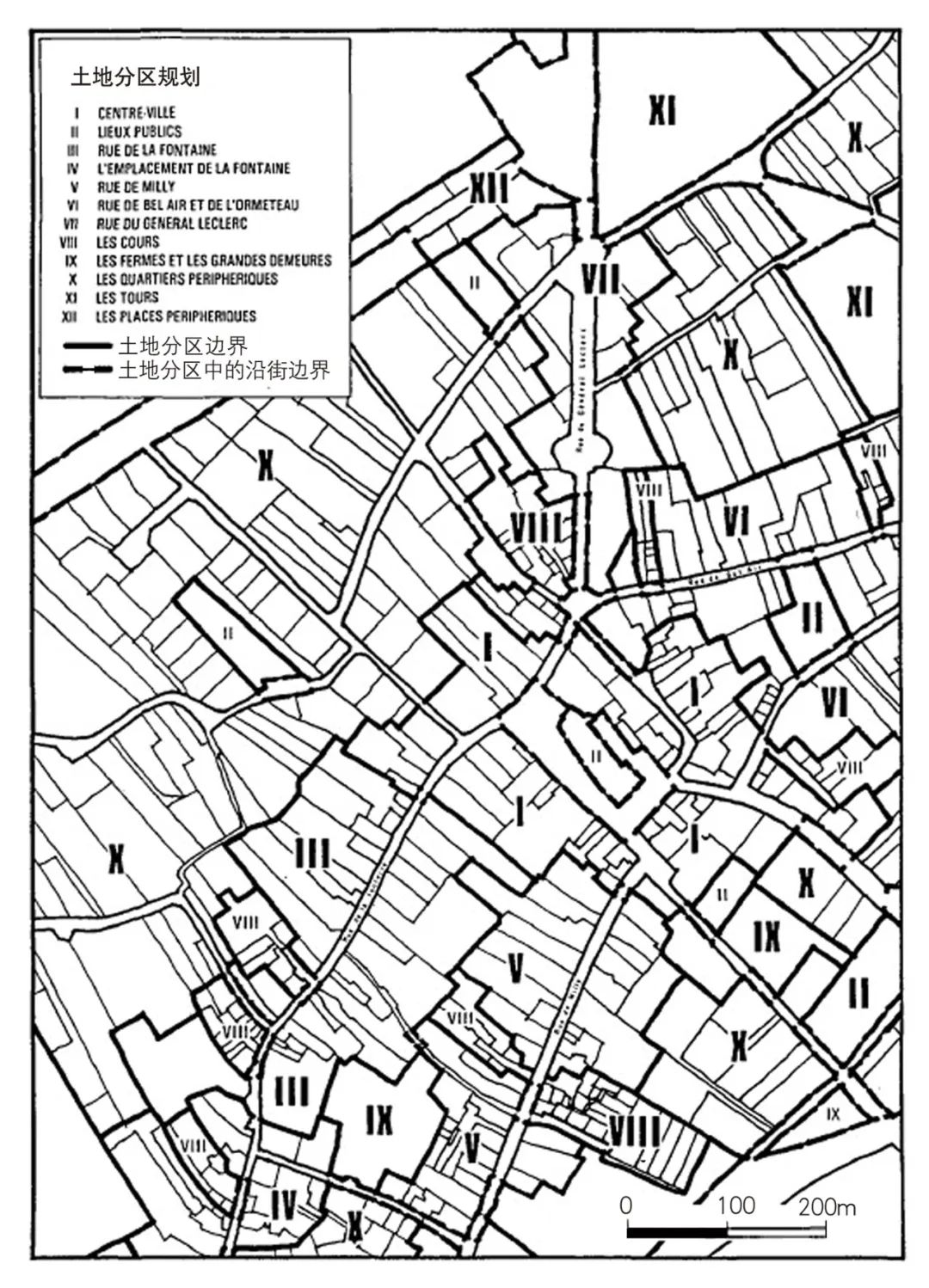

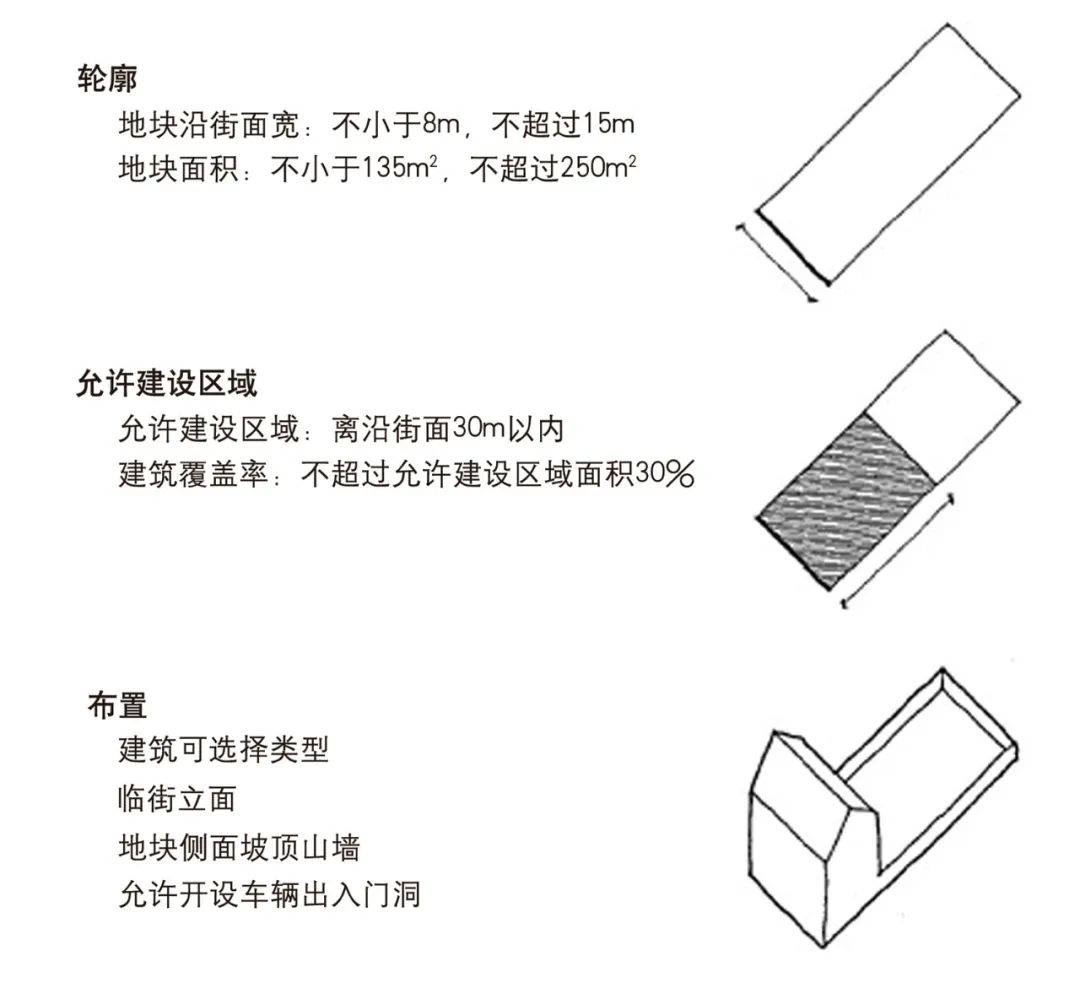

▲ 图11 | 基于产权地块“类型”制定的土地分区规划控制条例

资料来源:KROPF K. Urban Tissue and the Character of Towns[J]. Urban Design International,1996(1):247-263.

4.5 产权地块研究的新技术手段

随着新兴技术快速涌现与更替,近年来,西方产权地块研究开始尝试与空间句法、空间模型等新技术手段结合,不断进行自我更新。其对产权地块研究的主要价值在于数据量化及与变化机制相联系的数学模拟方面。

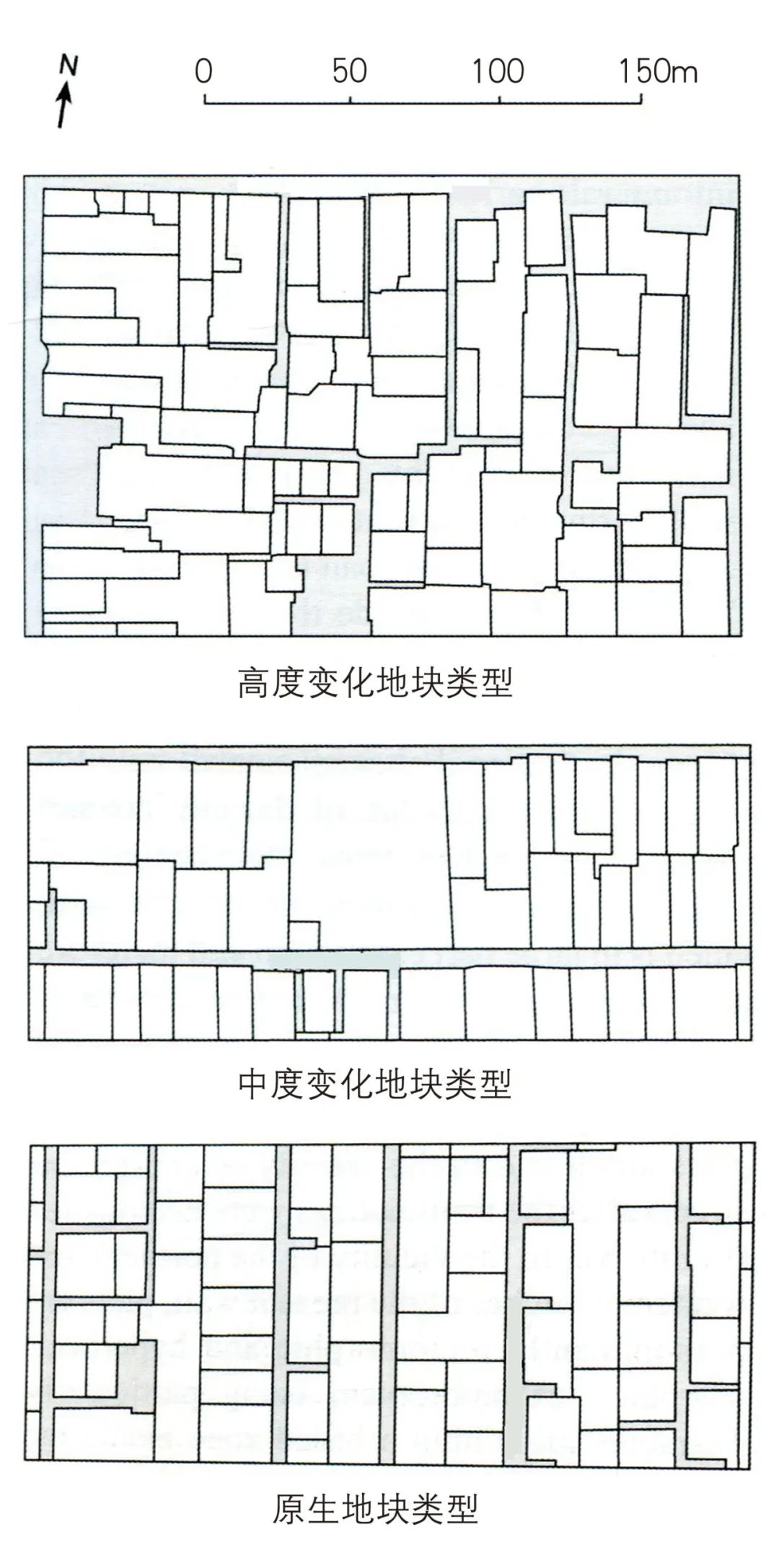

4.6 产权地块跨文化研究

▲ 图12 | 平遥历史核心区产权3种地块基本类型

资料来源:WHITEHAND J W R,GU K. Extending the Compass of Plan Analysis:A Chinese Exploration[J]. Urban Morphology,2007,11(2):91-110.

5

结语

虽然西方学界已逐渐认识到,有必要通过跨文化实证研究,不断检验、修正已有的概念,方法,构建覆盖范围更广的国际性研究方法体系。然而,受客观条件限制,对东亚文化区,特别是历史悠久、地域辽阔的中国文化区的研究还处于起步阶段。尽管西方城市形态权威学者与中方合作团队成功运用产权地块分析方法对平遥等历史城市进行了示范性研究。但鉴于资料收集、语言转译及文化理解上存在的客观困难,这些研究成果还主要停留在产权地块的形态特征认知与整体方向的把握上,在形态特征辨识的细致性和成因分析的深入性方面还存在进一步发展空间。

原文介绍

《产权地块视角下的西方城市形态研究与启示*》2022年首发文章。

【全文下载】文章已在知网首发,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】产权地块视角下的西方城市形态研究与启示

规划问道

规划问道