竖向规划是指城市开发建设地区 (或地段)为满足道路交通、地面排水、建筑布置和城市景观等方面的综合要求,对自然地形进行利用、改造,确定坡度、控制高程和平衡土方等而进行的规划设计。

竖向规划在防洪排涝方面重点的作用如下:

① 分析规划用地的分水线、汇水线、地面坡向,确定雨水排除及防洪排涝模式;

② 防洪 (潮、浪)堤顶及堤内地面最低的控制标高;

③ 城市快速路、主干路与高速公路、铁路主干线交叉点的控制标高;

④ 城市雨水排入江、河的可行性及控制标高。

本文以南沙新区慧谷西片区为例,分析慧谷西片区现状防洪排涝格局,剖析规划区防洪排涝体系建设存在的问题,研究从竖向规划角度构建防洪排涝韧性城市。

慧谷西片区位于广州市南沙区南沙街西南部,北临黄山鲁,西至蕉门河、南至蕉门水道,东至明珠湾大桥。区内主要河涌水系有寡涌、广隆涌、大涌涌和新村涌,总用地面积约为9.7km2。

▲

慧谷西片区(红线范围示意图)

1

水文标准提升,竖向矛盾凸显

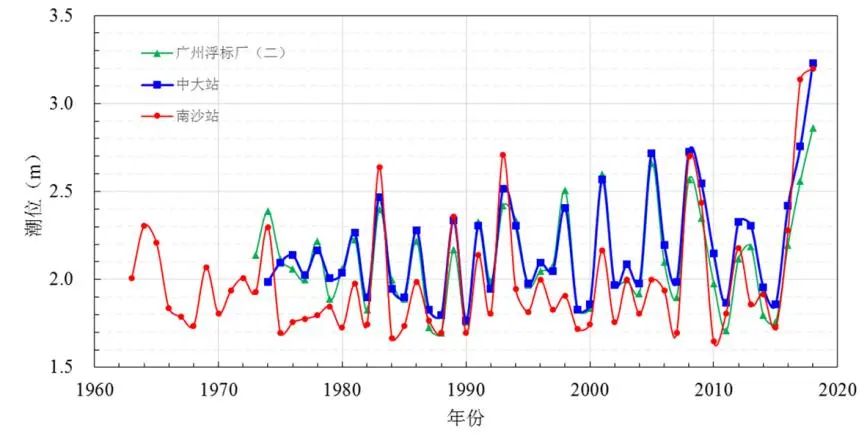

近年来,广州频繁遭遇超标降雨和风暴潮,水文标准逐步提升。2021年,南沙站200年一遇设计洪潮水位由2.83m(珠基高程,下同)提高至3.46m,已超过多数水闸门顶标高,城市防洪标准以及河涌管控水位等水文标准进一步提高。

根据《广州南沙新区防洪(潮)排涝专业规划(2015-2035)》(第二次征求意见稿)成果,慧谷西片区排涝模式为填高+自排模式,内河涌管控水位由2.56m提升至2.96m。

▲

外江潮位变化趋势图

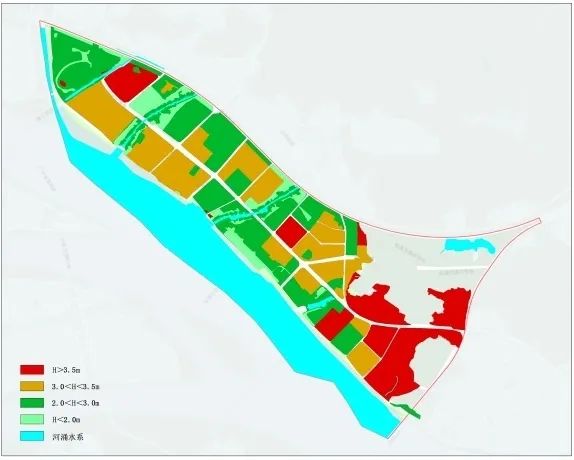

片区内,46%的地块低于3.0m,76%的地块低于3.5m;黄山鲁山顶高程约300m,蕉门水道距离黄山鲁山顶直线距离约3km,地势比降较大,山洪水量大、流速快,又缺乏截洪直排外江通道,导致内河涌额外承受山洪水,极易造成内涝。

▲

规划区及周边高程分析图

▲

规划区现状竖向高程分析图

区内现状已建成环市大道、滨海花园、滨海水晶湾等道路及小区,均不满足管控水位加安全超高的竖向要求;此外,区内老旧居民楼仅依靠填高地坪以及河涌自排,无法保障洪涝安全水平,而大范围抬高竖向既无实操性也缺乏经济性。

▲

慧谷西片区重点区域现状高程分布图

2

城市用地扩张,设施标准不足

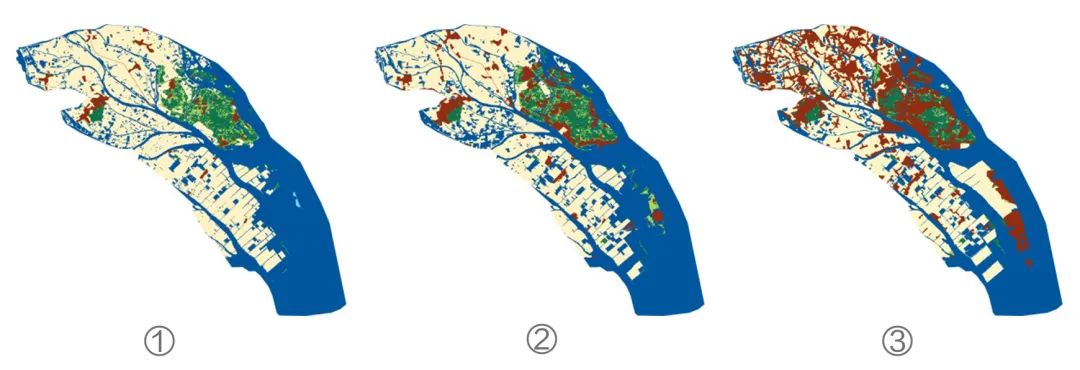

2000年至2020年期间,南沙新区龙穴岛、南沙街道、黄阁镇等硬底化面积不断增加,城市水体、绿地等蓝绿空间不断萎缩,雨水径流量激增,内涝风险加剧。

▲

2000年(图①)、2010年(②)、2020年(③)

南沙区硬底化地面变化趋势图

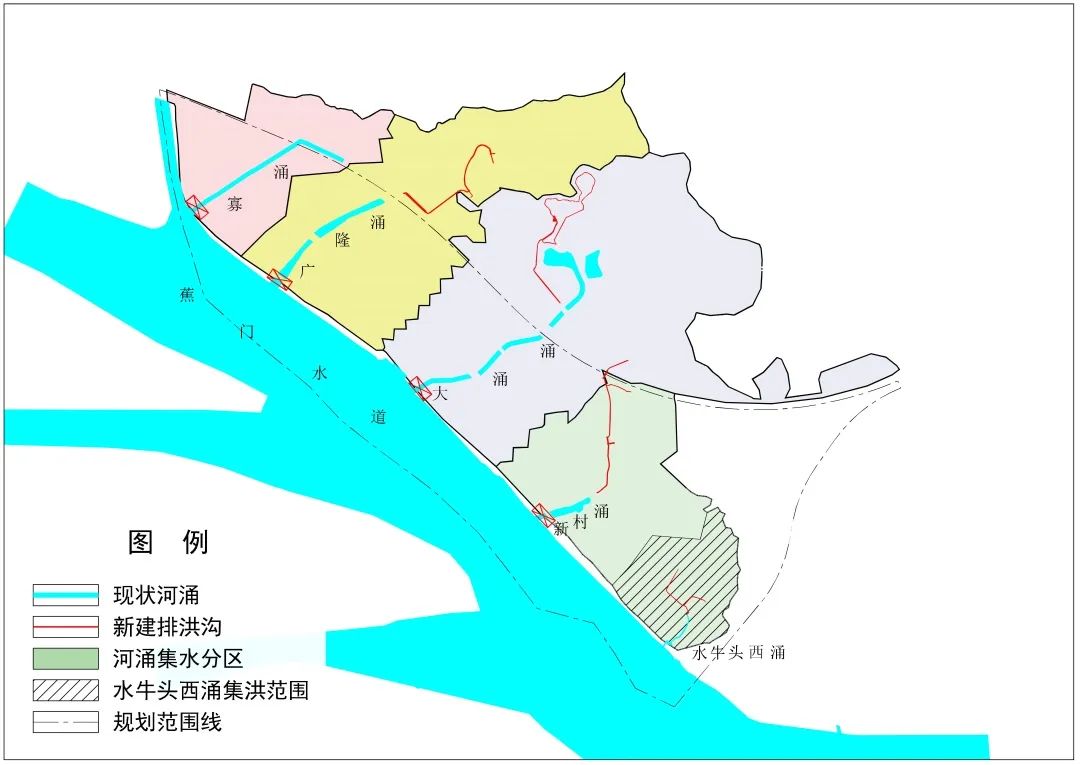

片区内河涌涌口均设置了水闸,但无泵站。此外,由于河道较短,调蓄空间条件欠缺,现状大涌涌排涝能力不足,广隆涌水闸以及大涌涌水闸尚未达到抵御50年一遇的设计标准。

▲

河涌汇水范围及水闸分布示意图

从城市用地规划的角度出发,河涌拓宽程度有限,仅依靠拓宽河涌无法解决现状河长过短的问题,且也无位置新开辟泄洪通道,以单独承接黄山鲁的山洪水;现状环市大道、地铁四号线及其附属设施的建成,也使大部分河涌连通方案难以落地实现。因此,通过优化城市用地布局无法解决管控水位与竖向之间的矛盾,洪涝安全保障与城市开发建设陷入矛盾区。

▲

慧谷西片区水系规划图

竖向规划可提出城市排水系统对城市竖向的总体要求,确定片区排涝模式和河涌管控水位。2021年10月,相关主管部门启动《明珠湾起步区(慧谷西)(DN0301-DN0305规划管理单元)控制性详细规划修编洪涝安全评估》编制工作,考虑衔接现状竖向基础上,采取增设排涝泵站降低管控水位的方案。

1

管控水位与排涝模式调整

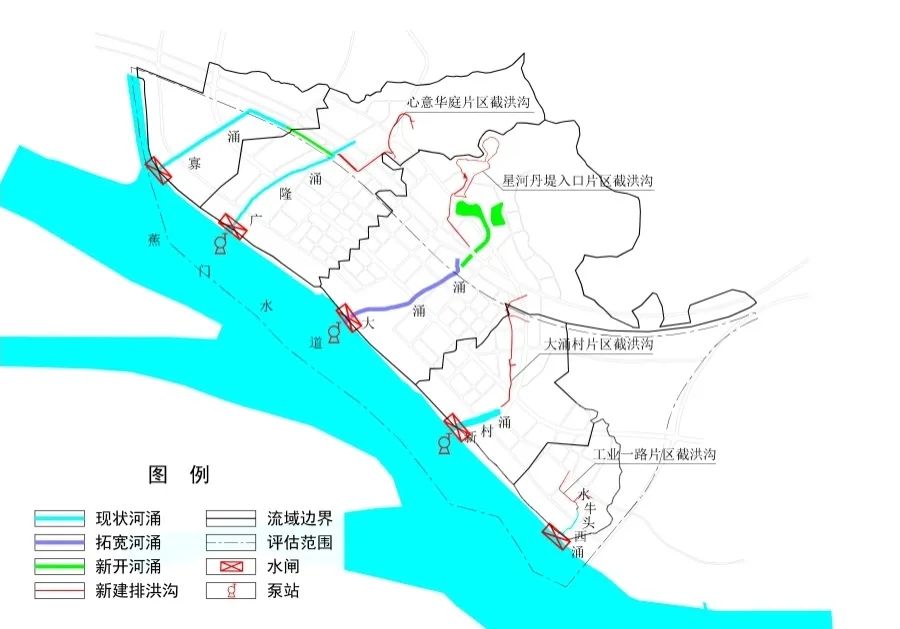

结合片区实际高程,在保证河涌下游居民区不受淹情况下,调整管控水位为2.5m左右。寡涌涌口无泵站建设用地,通过寡涌与广隆涌连通,在广隆涌涌口新建设计流量35m³/s泵站;大涌涌涌口新建设计流量35m³/s泵站;新村涌涌口新建设计流量18m³/s泵站。

通过上游雨洪调蓄设施、山洪截洪沟、河道、涌口水闸泵站,调整排涝模式为强排+调蓄+填高的排涝模式。

▲

河涌水系布局及排水分区图

采用50年一遇设计洪峰流量对河涌过流能力进行复核。寡涌、新村涌全段满足标准,大涌涌、广隆涌由于河道被挤占,河涌中段存在若干处过流瓶颈,建议开展河道清淤清障及拓宽疏浚工程,可保证河涌行洪功能。

2

开展竖向详细规划设计

管控水位是决定竖向高程的先决条件。在抽排模式下,根据雨水排向及承泄水体,划分6个竖向管控单元,道路竖向最低高程应高于相应管控水位0.5m以上,地块应高于道路0.2m以上。

根据竖向方案总体分区策略,以河涌管控水位为基础,结合现状道路和地块高程以及规划开发时序,制定规划区道路和地块节点规划标高,为区域防洪排涝体系建设和城市开发提供竖向设计依据。

▲

竖向高程设计图

《慧谷西片区洪涝安全评估》方案调整了上位规划既定的“填高+自排”的排涝模式,在河涌口新建了三座排涝泵站,将上位规划确定的2.96m管控水位降至2.5m左右,有效缓解了管控水位与竖向之间的矛盾。同时,也为未开发建设的区域提供了竖向设计依据,既保证城市开发建设的有序开展,也可有效支撑城市的防洪排涝体系建设。

南沙新区慧谷西片区管控水位与城市竖向的矛盾,已通过曲折的协调途径得以解决,但也彰显出不少问题,当城市防洪排涝体系建设缺乏”竖向规划“这一重要指引,下层次的工作将举步维艰,应引起重视与深思。本文尝试提出几点竖向规划与防洪排涝体系建设之间的思考,为类似工作提供借鉴经验。

1

城市总体规划层面应重视竖向规划的编制,加强竖向规划对城市排涝模式、管控水位等关键控制标高的指引,系统、科学、合理地为城市防洪排涝体系建设提供依据。

2

河涌排涝模式以及设计管控水位是决定竖向高程的重要基础条件,上位规划在统筹片区排涝模式以及管控水位时,应充分考虑标准变化保留适当的弹性空间。

3

在缺乏上位规划竖向指引时,可通过下层次的专项规划解决由竖向引发的防洪排涝要求与城市开发建设之间的不适应性,通过下层次专项规划反向传导上位规划,从而不断完善规划体系的竖向要求。

4

具备靠山临水、河道短、地势比降大等特点的岭南水城,城市防洪排涝体系建设应统筹考虑。类似慧谷西片区现状防洪排涝格局的地区,建议以竖向规划为抓手,研究应对新环境变化适应性强的排涝模式和管控水位。

|文图提供|

谭光州、曾向前

(市政规划设计一所)

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):基于竖向规划角度构建防洪排涝韧性城市

规划问道

规划问道