生态保护补偿机制是生态文明制度体系的重要内容,对促进国家重点生态功能区可持续发展、推动产业生态化和生态产业化、构建绿色低碳经济体系、助力实现生态产品价值区域共享和“双碳”目标具有重要的理论价值与现实意义[1]。

当前,生态文明建设迫切要求建立多元化生态保护补偿机制。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》提出“到2025年,以受益者付费原则为基础的市场化、多元化补偿格局初步形成,生态保护者和受益者良性互动的局面基本形成”等要求。

生态保护补偿方式是补偿活动的具体实现途径。本文从生态补偿主体的视角出发,对政府主导的生态补偿、市场化的生态补偿、政府和社会资本合作的生态补偿等多样化的生态补偿方式[2-3]进行对比分析,以期为新时代生态保护补偿制度建设提供有益参考。

政府主导的生态补偿方式是我国生态补偿实践的主要组成部分,该补偿方式是基于行政力的强制保障,由政府通过财政转移支付、专项基金、政策倾斜等非市场途径对环境保护者给予合理补偿的运行方式[4],既是保障国家生态安全和生态服务供给的重要途径,也有助于区域协同发展、社会公平和提高区域治理能力。包括纵向生态补偿、横向生态补偿、政府对单位或个人提供补偿 3 种类型[2](见表1)。

(1)纵向生态补偿,是指上一级政府对下一级政府为生态保护与修复而实施的财政转移支付。根据资金拨付形式可细分为一般转移支付和专项转移支付两种形式[2]。

(2)横向生态补偿,即流域间、区域间的生态补偿。横向生态保护补偿的领域除目前实践较多的流域上下游横向补偿外,还有受益地区与生态保护地区间的补偿。横向生态补偿中,生态保护地区往往是经济社会发展水平较低的地区,而受益地区和生态保护地区之间仅靠资金补偿是不够的。除常规的资金补偿外,还需通过对口协作、产业转移、共建园区、人才培训等方式来建立输血和造血双轮驱动的补偿长效机制,从而带动生态保护地区的经济发展[5]。

(3)政府对单位或个人的补偿,是指政府支付一定的资金给具体实施生态保护和修复活动的单位或者个人,以补偿其为保护和修复生态环境所做出的努力和投入,是调动生态保护修复者积极性的重要手段[2]。

表1 政府主导的生态补偿方式类型和案例

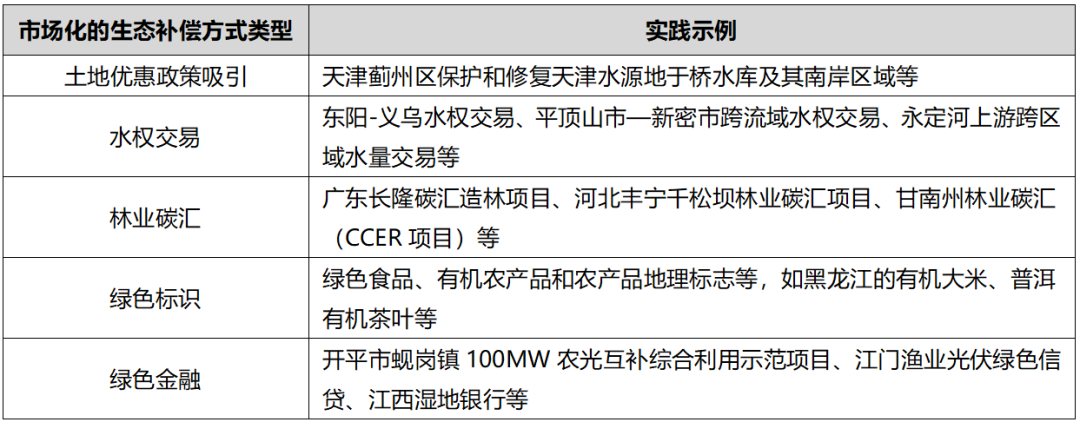

市场化的生态补偿方式是指在产权明晰的前提下,生态资源的供给者和消费者之间通过市场化或准市场化途径进行直接交易[4]。当前,国内市场化的生态补偿方式主要包括土地优惠政策吸引、水权交易、林业碳汇、绿色标识、绿色金融等[2](见表2)。

表2 市场化的生态补偿方式类型和案例

政府和社会资本合作的生态补偿方式是政府主导的生态补偿与市场化的生态补偿这两种基本补偿形式的混合模式,包括政府与社会资本合作(PPP)、政府购买服务等。其中,PPP 主要适用于经济效益较好的私人产品性质的或者准公共产品性质的生态保护与修复项目,实践案例有岳阳市中心城区污水系统综合治理 PPP 项目、遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营 PPP 项目等。

政府购买服务主要适用于山水林田湖草生态保护与修复中纯公益性产品性质的公共服务,如企业或个人等社会力量参与防沙治沙、植树造林等商业性经营行为,在达到政府购买服务的要求后,可以获得相应的资金补偿[2]。

上述三类生态补偿方式均在生态保护补偿制度中发挥着重要作用,从适用对象、补偿主体、优点、局限性等方面对各种补偿方式进行对比分析(见表3),发现政府主导的生态补偿方式是生态保护补偿的基础资金来源,主要适用于公益性生态公共服务,可以给予生态保护者较为合理的补偿,但存在资金来源单一、政府财政压力大、监管成本高等问题。

市场化的生态补偿方式是政府主导的生态补偿方式之外的重要手段,主要适用于经济效益较强的半准公益性生态公共服务,是拓宽生态保护与修复资金来源和缓解财政支出压力的有力抓手,但存在市场机制和法律制度不健全、保护修复领域难覆盖等问题。

政府和社会资本合作的生态补偿方式主要适用于经济效益较弱的准纯公益性生态公共服务,可以充分发挥政府的统筹协调作用与市场的资源配置作用,激发公众保护环境积极性,但需要政府引导和监管[2,4]。

表3 生态保护补偿方式对比

生态保护补偿机制是生态产品价值实现的重要渠道,也是促进资源保护与发展利用有机结合、区域协调发展的重要抓手。

根据生态效益外溢性、生态功能重要性、生态环境敏感性和脆弱性等特点,综合考虑生态产品价值、保护和治理投入、机会成本、生态保护地区经济社会发展状况和生态环境保护成效等因素,制定动态化、差异化补偿标准,加大对生态效益外溢更大、生态功能更重要的地区的支持力度,调动生态保护者的积极性。

在纵向生态补偿机制的基础上,遵循“谁受益,谁补偿;谁保护,谁受偿”原则,建立健全横向生态保护补偿机制。

(1)探索建立省/市财政主导、市/镇(区)财政支持的生态保护补偿资金筹集模式,实现市/镇(区)间的横向转移支付。

(2)探索建立“双向”异地开发的横向生态补偿机制。一是发展“飞地经济”,促进生态保护地区到生态受益地区共建园区,拓展生态保护地区的发展空间;二是鼓励生态受益地区到生态保护地区发展生态产业,形成与保护地资源环境特点相协调的生态环境友好型产业集群,助推生态保护地区生态产品价值实现[7]。

(3)建立健全流域横向生态保护补偿机制,鼓励重要流域沿线的省(市)在干流和重要支流等水质敏感区域加快建立省(市)际间流域横向生态保护补偿机制和省内流域上下游横向生态保护补偿机制,制定流域生态保护补偿制度及技术规范,推动流域生态保护补偿机制全覆盖。

(1)建立健全依法建设占用各类自然生态空间的占用补偿制度。围绕“自然生态空间总量不减少、质量不降低”的目标,从顶层制度、专项规划、政策体系、实施细则和交易平台等方面完善制度建设,由生态空间占用方(购买方)通过市场交易指标的方式,给予生态空间补偿方(供给方)一定的经济补偿,保障森林、湿地、海岸线等自然资源在数量、质量和价值上的占补平衡,同时也促进碳汇等生态产品价值的动态平衡或增加。

(2)探索开展生态环境保护导向的项目开发模式,积极将环境污染防治、生态系统保护修复等工程与区域生态产业开发有机融合,通过改善生态环境质量、提升发展品质推动生态优势转化为产业优势,实现产业增值溢价,并依靠产业开发收益、经营权收益等反哺生态环境治理和生态保护补偿的投入。

探索建立自动化、信息化、数字化的生态环境监测评估系统,监测生态产品的数量、类型、时间、空间等信息,动态更新生态保护和环境治理的直接成本、机会成本、经济发展条件等基础数据,形成生态补偿全周期动态监测体系,为生态补偿标准的制定、生态补偿绩效评估和管理等提供数据和技术支撑,促进生态补偿的精细化管理[7]。

参考文献:

[1]俞敏,刘帅.我国生态保护补偿机制的实践进展、问题及建议[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022,36(01):1-9.

[2]靳乐山,楚宗岭,邹苍改.不同类型生态补偿在山水林田湖草生态保护与修复中的作用[J].生态学报,2019,39(23):8709-8716.

[3]徐素波,王耀东,耿晓媛.生态补偿:理论综述与研究展望[J].林业经济,2020,42(03):14-26.DOI:10.13843/j.cnki.lyjj.2020.03.003.

[4]周宇,李兆华.湖北省市场化多元化生态补偿机制探索[J].湖北大学学报(自然科学版),2021,43(04):464-470.

[5]党丽娟.横向生态补偿多样化的补偿方式探析[J].环境保护与循环经济,2018,38(10):1-3.

[6]王怀毅,李忠魁,俞燕琴.中国生态补偿:理论与研究述评[J].生态经济,2022,38(03):164-170.

[7]刘桂环,王夏晖,文一惠,等.近20年我国生态补偿研究进展与实践模式[J].中国环境管理,2021,13(05):109-118.DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2021.05.109.

专题

原文始发于微信公众号(国地资讯):不同生态保护补偿方式的分析与启示

规划问道

规划问道