2022 国际博物馆日特辑

抄本、屏风与地图:博物馆中的跨文化美术史

5月18日是国际博物馆日,2022年的主题是“博物馆的力量”(The Power of Museums)——博物馆不仅为社群带来变化和潜力,也是打开学术新领域的钥匙,让我们追随几位青年学者的脚步,越过五洲与七海,“在最遥远的地方寻找故乡”!

郑伊看 中央美术学院人文学院讲师

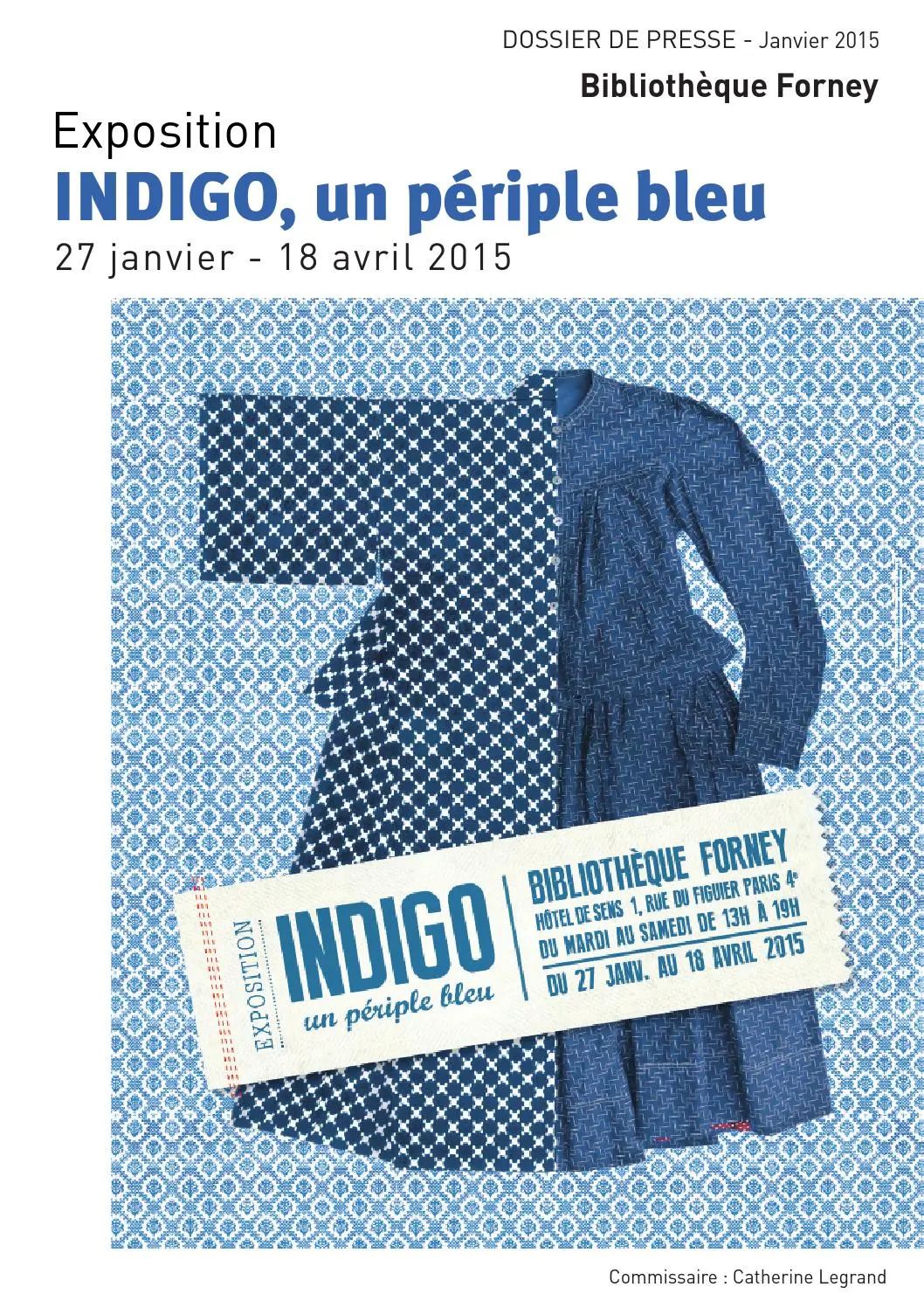

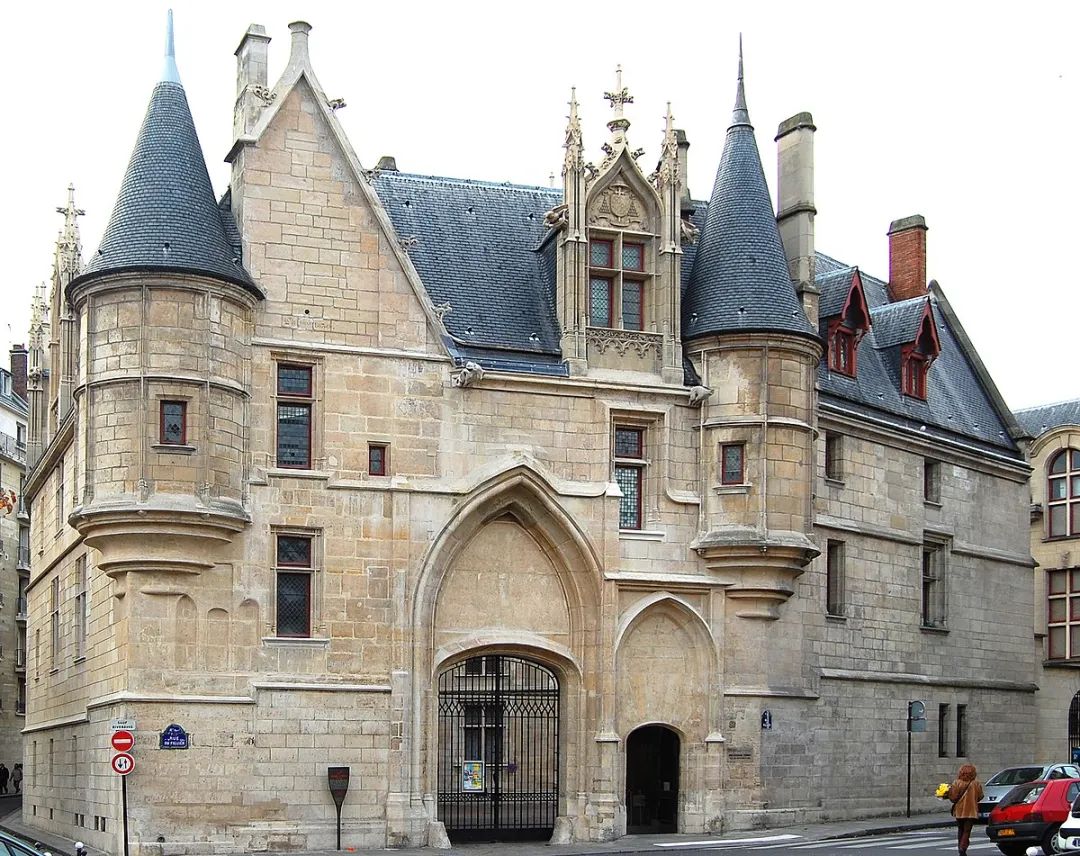

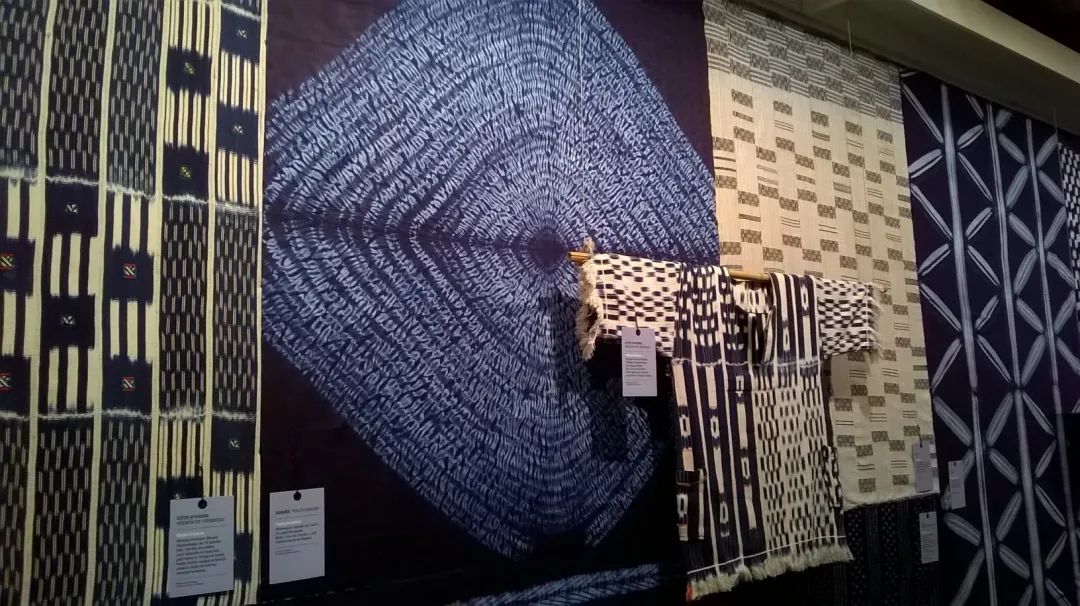

想起多年前的一个春日,在巴黎佛尔尼图书馆(Bibliothèque Forney)看到一个小展:“靛蓝:蓝色之旅”(Indigo: un périple bleu)。策展人凯瑟琳·勒格朗(Catherine Legrand)是一位服装设计师,热衷于各类织物,在玛黑区拥有一家设计小店。在展览中,她分享了自己在世界旅行时收集的靛蓝织物。展览共有5个展厅,观者从欧洲出发,经过东亚、非洲、美洲中部、中亚、东亚和东南亚;穿过村庄、山脉、河流、集市、手艺人的工作坊和人种学的博物馆,去拜访世界各地的蓝色。

巴黎佛尔尼图书馆及“靛蓝:蓝色之旅”展览

在这个移步即蓝的空间中,有19世纪法国工人的制服、日本武士的和服、苗族姑娘的百褶裙、非洲女人的缠腰布……凯瑟琳的旅行也是一场人类学的田野考察,讲述了不同地域的人如何在山野、作坊、庭院或家中,用不同的工具和配方制作自己的“靛蓝”,染好的蓝布如何在人们手里变换着形象:日本匠人在和服上调制出不同层次的蓝色,如同一个蓝色宇宙;中国西南地区少数民族一遍遍染出近乎于墨色的蓝,再通过砑光让蓝透出光泽。苗族姑娘们穿着这样的衣裙,带着银色的头饰,如同“一轮银色的月亮浸渍在靛蓝的夜”;美洲中部和非洲展厅的色彩艳丽,蓝色不再是唯一,手艺人的调色盘中加入了大地的颜色:橙黄、土红、褐色;在靛蓝的故乡印度,几块棉布凝聚了各种传统技艺:编织、印染、拼接、刺绣。

当提起蓝色时,会想到什么呢?如果词语是一个容器,这个世界上无穷尽的蓝已像海水一样溢出了它的沿口。

刘爽 中央美术学院人文学院讲师

2019年8月,土耳其托普卡比宫博物馆

随着艺术品流通性的增强,参观国际性展览也需要一些“运气”。

2016年6月,当我从博洛尼亚来到威尼斯,那幅《弗拉·毛罗地图》却外出借展,留下空空的展位和一张A4纸打印的黑白照片,而馆外的暴雨已促使大运河水位高涨,留下被水淹没的圣马可广场,还有从博物馆出来手足无措的人们。2020年新年,牛津城寒气正重,但藏有《塞尔登地图》的博德利图书馆却令人心驰神往,而当我通过繁琐的读者手续获许进入后,却又一次与地图擦肩而过。这些遗憾虽已司空见惯,却总令人“耿耿于怀”。然而事有两面,随着全球博物馆间流动性的增强,更多的“机遇”也随之出现。

2016年6月,暴雨中的圣马可广场

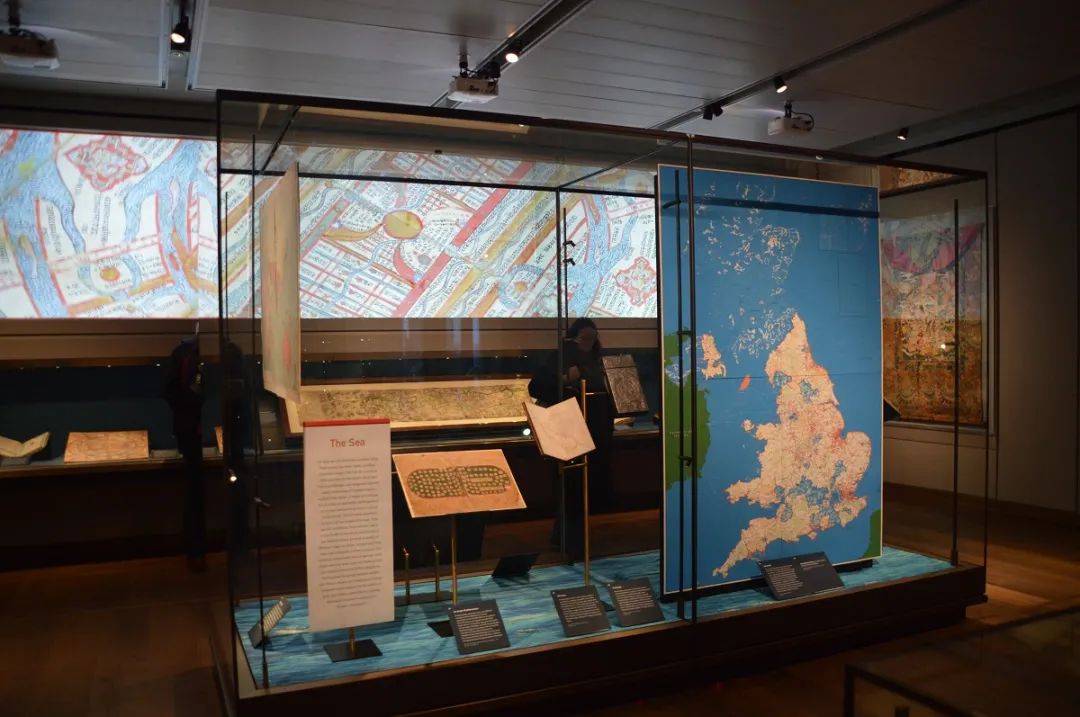

2020年1月,英国牛津博德利图书馆古地图展

2018年7月,新加坡亚洲文明博物馆沉船展

虽然不曾在牛津见到《塞尔登地图》,却有幸在此遇见总括各地传统的古地图特展,它们从各大洲的博物馆汇聚于此,等待着像我一样赌运气的来访者。或是在东京见到波提切利的国际性大展,或是在新加坡走入欧亚航船的故事,东西方之间的相遇可以如此寻常。只是当我站在东方,当我在澳门艺术博物馆看到地志画展,或是在广东省博物馆参与欧亚外销扇的盛宴,却不禁思考这些艺术品是否能够更好地融入到本土的故事,而2018年在湖南省博物馆举办的“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展,则让我看到了国际性的“跨文化”展览,远远具备更大的可能。

即使如此,纵观各地的东西方交流类展览,国际博物馆间的互动始终占据主流,在佩鲁贾、古比奥、里米尼等意大利古城,在游离于大陆外的海岛城市,甚至在首都之外的东欧地区,博物馆依然人迹罕至,那些藏品即使曾短暂地参与过欧亚间的历史,也只能在此长久地守候,见证着当地的不凡历史,等待着来自东方的目光。

吴天跃 广州美术学院艺术与人文学院讲师

在世界文化遗产印度阿旃陀石窟考察

印度的博物馆及其文化遗产保护体系在整个亚洲是一个比较特殊且占据重要位置的文化现象,却常常因为我们的目光总是习惯朝向西方的欧美和东方的日韩,而忽略了南亚和东南亚这片被季风吹拂过的神奇土地。

疫情爆发之前的2018年、2019年,我有幸两度分别和中央美术学院的王云老师、广州美术学院的王玉冬老师、上海大学的徐坚老师等几位师友前往印度开展古代至近现代文化遗迹的考察。这期间参观了大大小小的博物馆,从印度首都新德里的国家博物馆、孟买西印度威尔士王子博物馆、马图拉考古博物馆、加尔各答的印度博物馆和泰戈尔故居纪念馆,涉及各种博物馆类型。除了能大饱眼福光辉绚烂的印度文明史之外,也有幸和印度国家博物馆的馆长和美术研究所Anupa Pande教授等学者进一步交流,收获颇丰。

加尔各答印度博物馆的建筑

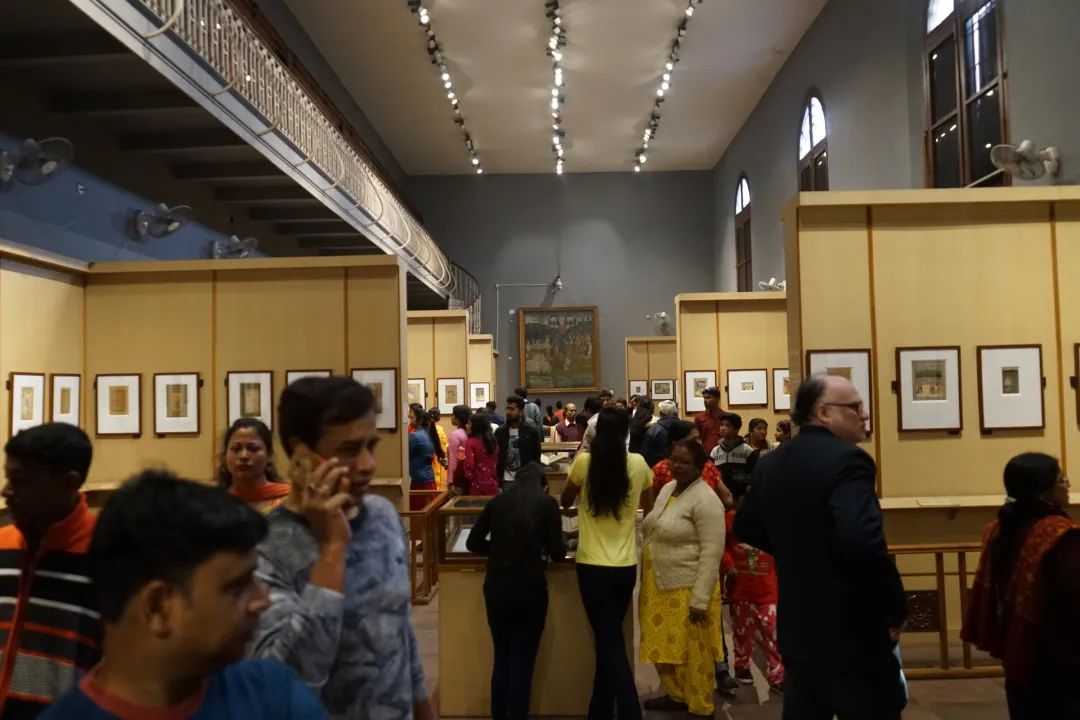

加尔各答印度博物馆印度古代细密画展厅

篇幅有限,就说说印象最深刻的两家博物馆吧。其一,加尔各答印度博物馆,作为亚洲第一个综合性博物馆,拜大英帝国在印度的悠久殖民“所赐”,1814年由英国皇家亚洲协会创办,1875年建馆,其后逐渐扩建充实。令人震撼的是它延续至今的囊括自然与人文科学理想的庞大陈列范围,除了佛教、印度教和耆那教雕刻室外,还有史前室、化石室、地质学室等等。那天在参观时,我在迷宫一般的博物馆中偶遇了印度近现代绘画的展厅,陈列着令加尔各答人自豪的“孟加拉画派”诸位画家的真迹,其中就包括大文豪泰戈尔的侄子、“孟加拉画派”的精神领袖——A.泰戈尔(Abanindranath Tagore,1871-1951),而这个展厅正与印度细密画的展厅紧挨着,似乎暗示着一种绘画传统的承继关系。细读展牌和前言的文字,我试图去理解一个无法抹去殖民主义展示框架的博物馆,是如何在全球化的新语境中,重新构建强烈“民族主义”色彩的印度美术史叙述。而这难道不正是印度裔的历史学家、汉学家杜赞奇(Prasenjit Duara)所发出的关于历史意识与国族认同、全球现代性危机的深深隐忧吗?

马图拉考古博物馆的内部陈列

马图拉考古博物馆所藏的早期佛教造像

其二,马图拉考古博物馆,只是印度邦一级博物馆,但其学术地位特殊,这里收藏着佛教造像艺术两个重要起源地之一——“马图拉(Mathura)佛教造像流派”的诸多考古出土物,对于佛教艺术史研究者而言,这就是心中的“圣地”!我前后两次参观,最感兴趣的还是其中陈列了一些同时期耆那教的小型塔雕刻,如果不仔细看说明标牌,完全无法鉴别与佛塔的区别。这大概是因为马图拉在历史上就以能工巧匠聚集之地著称,这里的“工作坊”会同时接受各种宗教雕塑的订单。制作时彼此借鉴,从而在风格上高度雷同,仅能通过个别图像志要素加以区分,但其背后的思想意涵相去甚远,图像对“粗心”的观者们开个了玩笑。而这可能正是跨文化的印度博物馆之旅中,善用我们眼睛的乐趣吧。

李璠 广州美术学院艺术与人文学院讲师

大英博物馆留影

大英博物馆清代彩瓷陈列

在全球疫情爆发前的最后一个深秋,我有幸沿着伦敦市地铁皮卡迪利线(Picadilly Line)途径的三座博物馆:维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)、大英博物馆(British Museum)、伦敦国家画廊(National Gallery)打卡参观,彼时正值离11月11日“一战”停战纪念日,白天秋风瑟瑟的伦敦街头马队游行,路人胸前佩戴的红色罂粟花摇曳;夜晚,我在市中心租住的小旅馆中为探访艺术品做着各种行程计划和资料整理,楼下传来路边酒吧醉酒者阵阵狂欢声以及嘹亮悠长的警车鸣笛声……现在回想起来宛如隔世。

在伦敦停留的一周时间里,除了首先拜访我论文的主角——葡萄牙青花执壶,更多的时间是在领略大英帝国从东方得来的各种经典佳瓷。一架子叠落着一架子,它们大多在装饰与外销的话题中成为不可或缺的组成部分,和家具、金银器、织物、雕塑等一同展示,也成为东西方来访者最津津乐道的跨文化见证者。与此同时,高品质的中国佳瓷也会和来自地中海、伊斯兰世界的各种陶器、瓷器并置展现出一种全球化的百家争鸣,更会与现代工业体系后建立起的英国制瓷工业放在一起,一较高下——水、火、土交织的这门艺术体现出了人类最大的共性与差异。

维多利亚与阿尔伯特博物馆

维多利亚与阿尔伯特博物馆展览陈列

维多利亚与阿尔伯特博物馆藏意大利药罐

伦敦国家画廊藏里斯本佚名大师《圣徒科马斯、达米安和圣母》(局部)

如果只观赏器物本身还太过单一,那么伦敦国家画廊无疑是另一重有趣的补充。这里自然不缺乏围着凡高名作拍照而水泄不通的人群,也可以看到为体会荷尔拜因变形头骨视觉乐趣而反复游走的爱好者。但实际上,在角落中静谧的无名杰作在以一种极为明显的方式诉说着器物与绘画之间无比真实的连接。比如里斯本佚名大师《圣徒科马斯、达米安和圣母》(Saints Comas and Damian and the virgin, 1470-1480),画家以地中海世界的陶瓷药罐为原型,一丝不苟地描绘出宗教画中少有的摩尔式风情。

李晓璐 广州美术学院

美术学研究中心助理研究员

11月是日本红叶遍染的时节,但2019年11月关西行的目的却无关红叶,而是一场与南蛮美术“蓄谋已久”的相遇。2019年初,由于博士论文资料搜集的需要,我在日本的立教大学进行了短暂的交流学习。神户市立博物馆是南蛮美术藏品的重要场馆,遗憾的是当时由于博物馆正在进行场馆建设,因此未能对自己的研究对象进行全面地考察。但幸运的是,这次交流不仅为论文的推进找到了正确的方向,也因为与深津行德教授的学习和讨论,获得了日本学研究所外来研究员的资格,因此才促成了这次相遇。

神戸市立博物館名品展:まじわる文化、つなぐ歴史、むすぶ美

《泰西王侯骑马图屏风》,17世纪初期

“神戸市立博物館名品展:まじわる文化、つなぐ歴史、むすぶ美”是神户市立博物馆重新开放后的纪念展。正如展览名称所示,此展通过绘画、屏风、地图、陶瓷等作品,全面地介绍了该馆的基本主题“东西方文化的接触和转化”,其中就包括我博士论文的直接研究对象《四都图·世界图屏风》以及《万国人物图·世界地图屏风》。而同一时期大阪的香雪美术馆也推出了特別展“交流の軌跡:初期洋風画から輸出漆器まで”,集中展示了大航海时期,日欧初遇之际日本初期洋风画的众多作品,其中的重点展品《勒潘托战伐图·世界地图屏风》,亦和自己的博士论文休戚相关。展览现场在已有研究的基础上,生动全面地展示了屏风右支《勒潘托战伐图》与欧洲版画的关系,但左支《世界地图》中的民族志图像却依旧停留在简单的介绍阶段。

“交流の軌跡:初期洋風画から輸出漆器まで”展览

《勒潘托战伐图·世界地图屏风》,17世纪初期

2019年11月的两场展览,就像一个幸运大礼包,不仅使自己对日本的南蛮美术有了较为全面的了解,也使我亲眼目睹了学术界对于初期洋风画时期,南蛮世界地图屏风中“万国人物图像”研究的众多不足。这时,一个当代中国学生,终于在邻国日本和自己的研究对象——由于欧洲人的到来,而在江户日本出现的“万国人物图像”,面对面地站在了一起,并由此开始了另一次跨文化的对话。不管是一个中国学生带着生发自清代宫廷艺术的疑问东渡日本,抑或是两座博物馆的两场展览,甚至是展览中的一件件文物,都在通过自己独有的方式,讲述着一个又一个有关跨文化的故事。

潘桑柔 中央美术学院人文学院博士研究生

参观米兰布雷拉画廊

2019年冬,笔者有幸获得中央美术学院“王式廓吴咸奖学金”资助,展开了一场环绕地球一周的海外考察,足迹遍及意大利中北部、英国伦敦、美国纽约的各大博物馆、图书馆和教堂,以期通过调阅抄本、观察实物和广泛收集材料的方式来开拓视野,从跨文化的视角完成对一部意大利插图抄本的研究。

佛罗伦萨圣马可修道院中陈设的抄本制作所用的颜料、调色钵、笔和胶

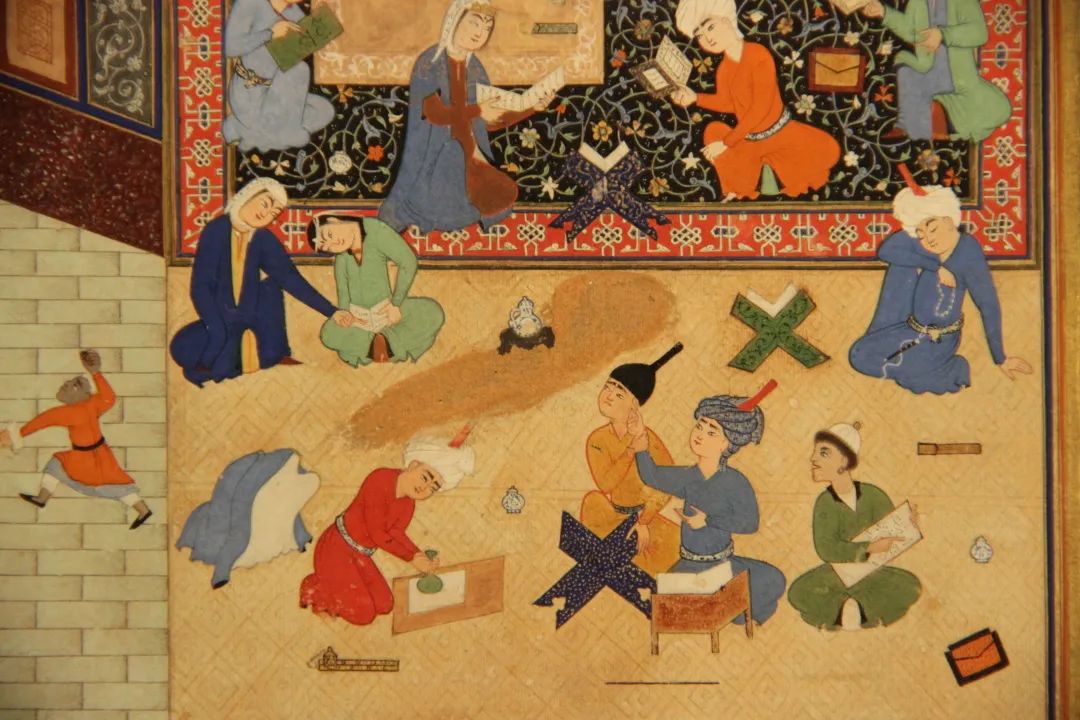

大都会博物馆藏波斯诗人尼扎米《五卷诗》插图,描绘了蕾莉与马杰农在学校里的场景

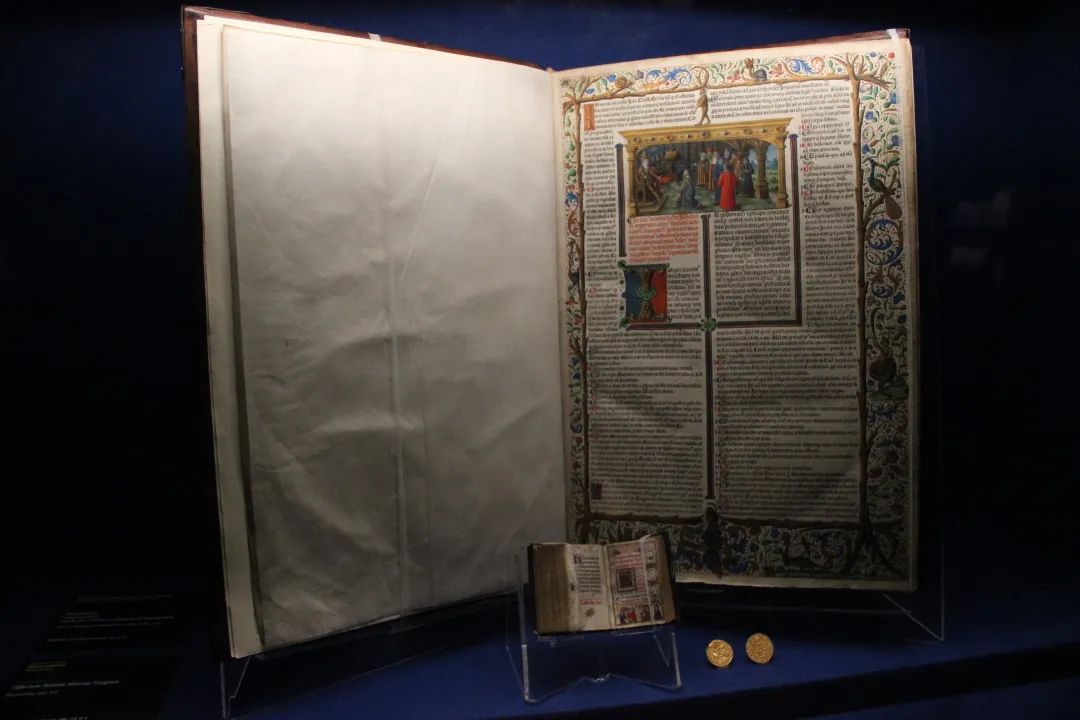

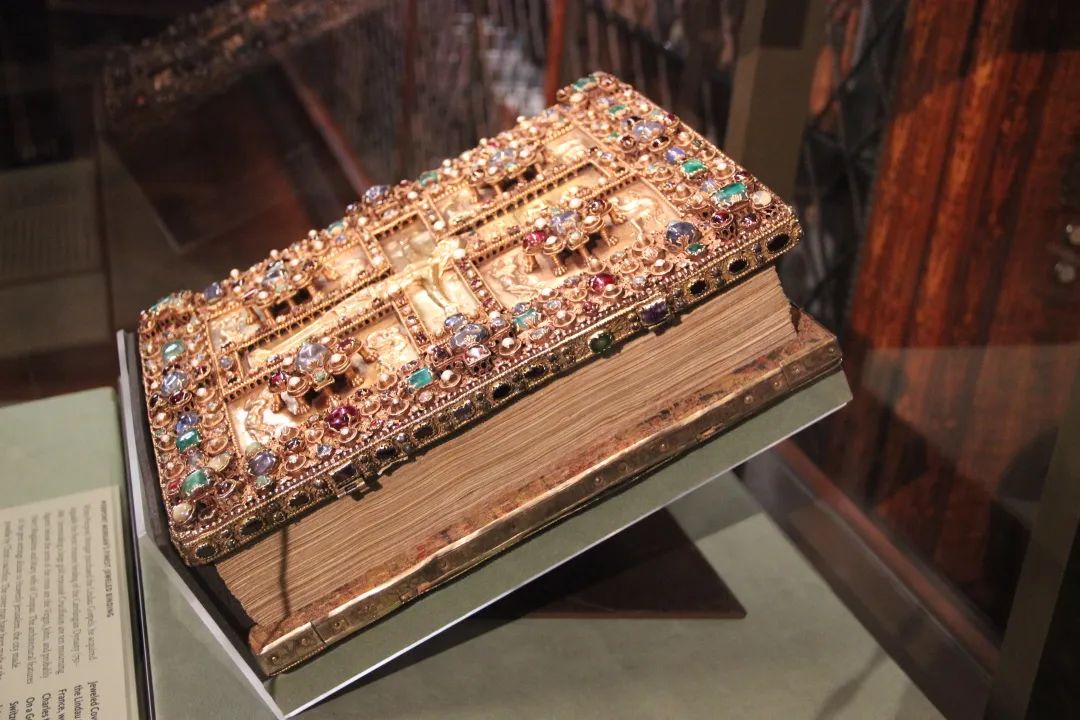

给笔者留下最深印象的是佛罗伦萨圣马可修道院、威尼斯科雷尔博物馆、伦敦大英图书馆、纽约摩根图书馆、大都会博物馆等机构对中世纪欧洲和伊斯兰插图抄本的陈列和展示。作为前现代时期主流的书籍形式,中世纪插图抄本以犊皮纸为载体,采用手抄、彩绘、镀金的形式完成,体量各异,有长逾半米的唱诗班抄本,用于教堂内部的公开唱诗仪式;也有数厘米大的私人用时祷书,以便使用者在多变的环境中携带、翻阅和祈祷。部分最具代表性的抄本或书籍装帧会被摆放在独立的展柜之中,呈45度角斜向摆放,并允许观者环绕观看,如中世纪加洛林艺术的代表作——《林道福音书》。这种摆放方式符合时人阅读书籍的方法,令现代观者跨越时空阻隔,与日常生活中熟悉的阅读行为彼此重合,从而获得最为真实的观看体验。

威尼斯科雷尔博物馆对不同尺寸的中世纪插图抄本的并列展陈

纽约摩根图书馆独柜展陈的《林道福音书》

刘夏凌 中央美术学院人文学院博士研究生

奥地利维也纳艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum)在我心目中是一座远远被低估的博物馆。它和自然历史博物馆相对而立,坐落于玛利亚·特蕾西亚广场两侧。1891年这两座博物馆对公众开放,也是哈布斯堡帝国收藏的公开,艺术史和自然史的命名,刚好对应人文和自然两套收藏体系,也是早期珍奇屋收藏体系的成熟分化。由于哈布斯堡帝国的承托使维也纳艺术史博物馆拥有极其丰饶而全面的艺术收藏,埃及近东艺术、古希腊罗马雕刻、拉斐尔、卡拉瓦乔、提香、鲁本斯、委拉斯贵兹、丢勒、伦勃朗、维米尔……这些艺术史上的大师都能在这里看到。除此之外,还有一些特别收藏,比如一整个展厅的老彼得·勃鲁盖尔、朱塞佩·阿尔钦博托的奇葩肖像。我还记得《农民婚礼》中那个呆傻的新娘和前景吮吸手指的小男孩带给我的快乐、阿尔钦博托的水果肖像带给我的奇异、《巴别塔》画中悬殊的尺度带给我的震撼和柯勒乔的柔软。

维也纳艺术史博物馆一角

维也纳艺术史博物馆展厅内的沙发

闭馆后走到馆外,广场上的维也纳青年正在草地上聚会,还有一场露天蹦迪。在短暂的加入后,拐出广场便来到维也纳环形大道,伴着黄昏和不绝的音乐,想象着世纪末之前的维也纳。

直到现在,维也纳艺术史博物馆收藏的丰饶依然让我印象深刻,即便是在日后看过卢浮宫、梵蒂冈这些鼎鼎有名的大馆,它也是一场最令我心满意足的艺术史盛宴。

艺术史博物馆外的维也纳青年,对面是自然历史博物馆

维也纳的黄昏与音乐

闭馆后在维也纳街头的闲逛

欧洲之旅为期一年,沉迷在博物馆中的观看经验,有的单纯地带给我快乐和惊喜,有的让我长了见识,但更多的是留下疑惑和想要看懂的强烈渴望——不同时代的人因为博物馆被铭记,我也因此,不再孤单。

5.18 International Museum Day

国际博物馆日旨在强调博物馆拥有影响人类世界的巨大潜力和强大能力,呼吁各界共同建设更美好的未来。

博物馆有能力改变我们周围的世界。

作为无可比拟的发现之地,博物馆让我们了解自己的过去,并让我们敞开心胸接受新思想——这正是建设更美好的未来的两个关键步骤。

在国际博物馆日来临之际,我们邀请你与全世界成千上万的博物馆一起,释放博物馆的力量!

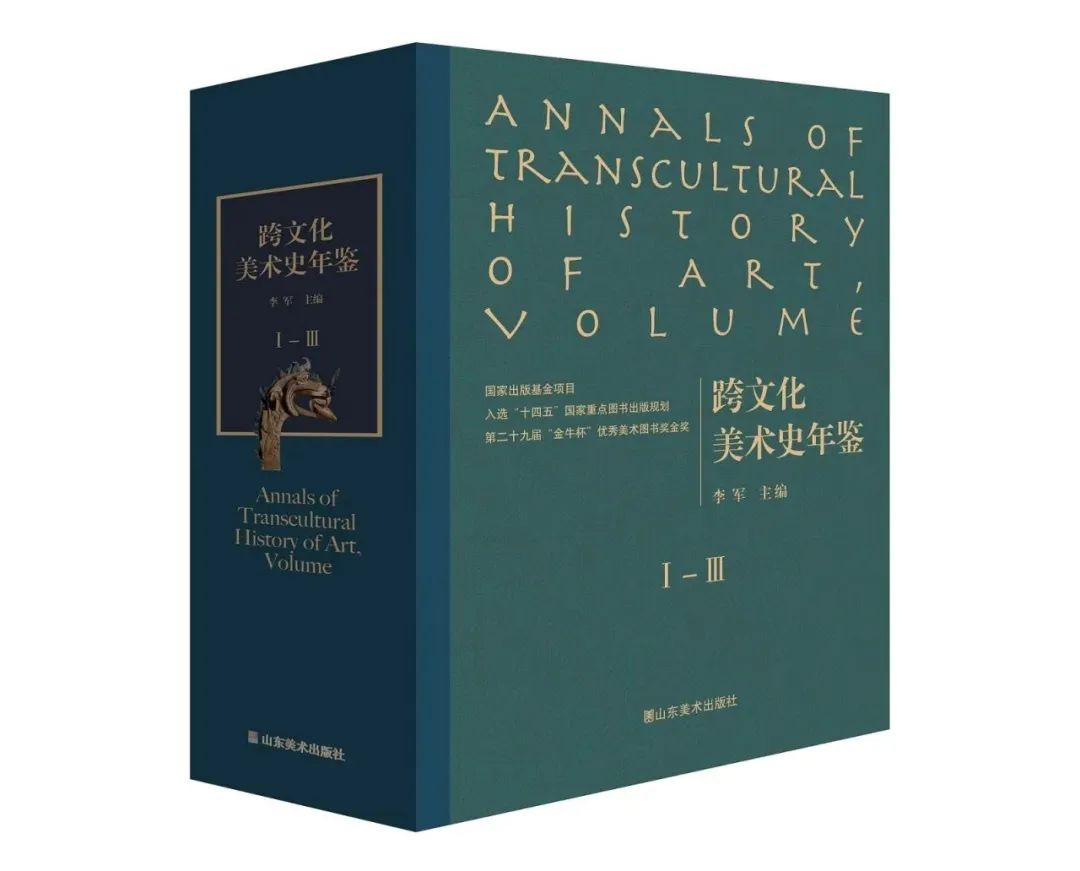

为感谢读者支持,《跨文化美术史年鉴 1-3》珍藏版限量发售,点击本页图片链接选购全套三本,并留言索取珍藏版函套,即可获得。

相关链接

2022世界读书日特辑:怪兽、织锦与花园——《跨文化美术史年鉴》封面的故事

美术遗产 Art & Heritage

美术 考古 建筑 遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):2022国际博物馆日特辑:抄本、屏风与地图——博物馆中的跨文化美术史

规划问道

规划问道