@规划大数据人,你们也是这样的吗?

“有数据支持的项目才有市场认可度!”

“ 你没有数据做支撑,现在就只画一个方案图的话领导都不听,你要证明为什么要这么干,这么干的理由就是要有数据来支撑!”

“ 大部分时候数据是不会说谎的,我们现在已经颠覆了很多认知了,现在省里面已经对我们比较认可!”

“ 18年的时候大家觉得可有可无,今年就完全不一样,他们会来问我,你能做什么,从最开始主动去求人到现在变成他们来找我们,就是这样一个态度的转变!”

“ 要创一个新的品牌,院里面对我们的定位也是希望走创新和独立发展的路径!”

派姐干了啥?

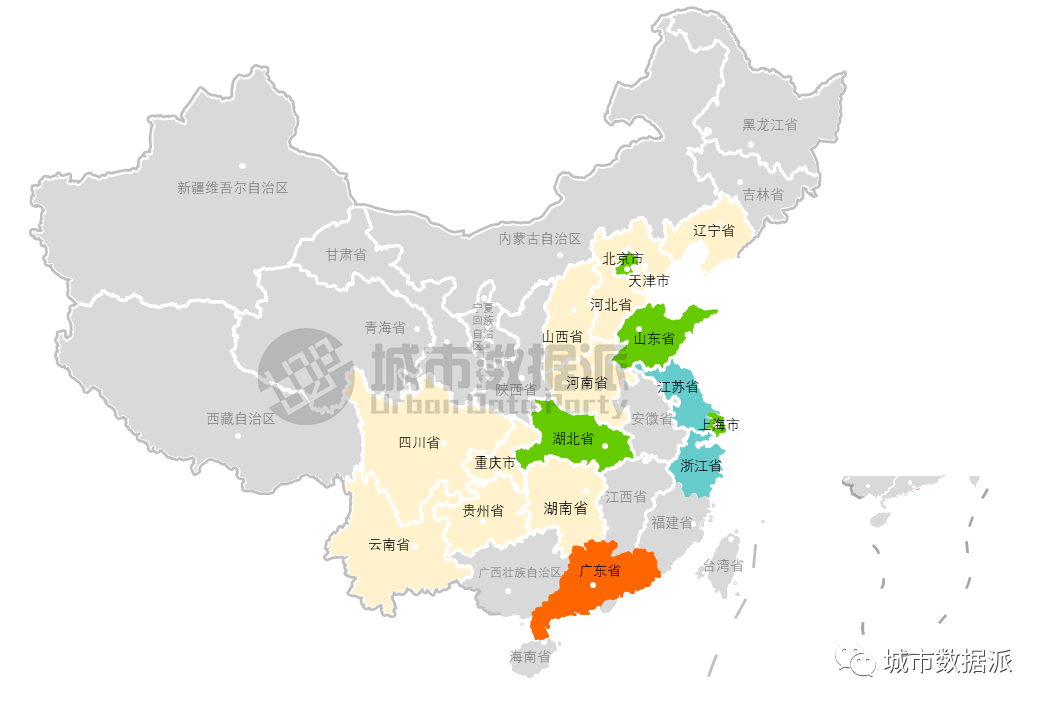

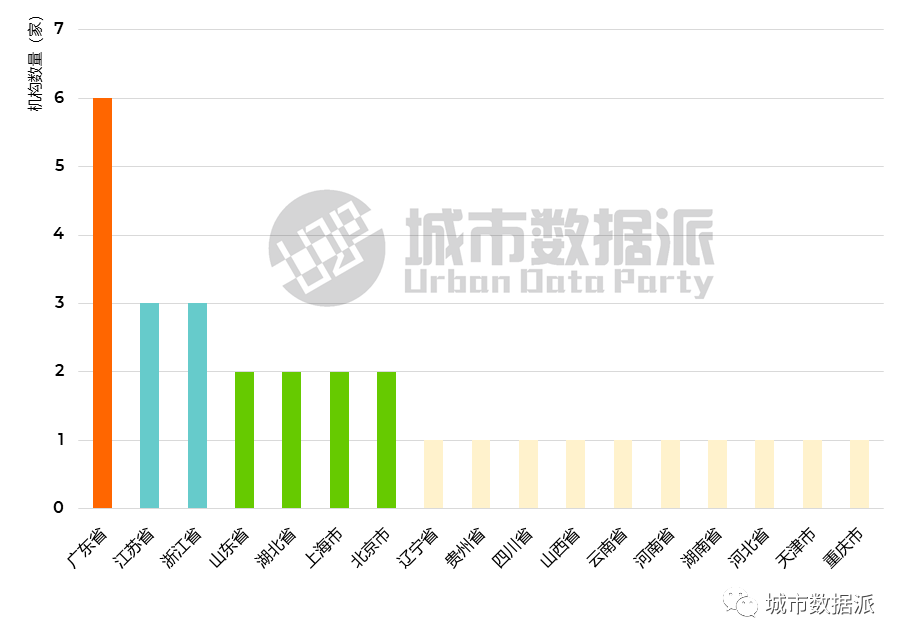

30家规划机构分布在哪些省市?

本次调查对象一共30家,其中6家发布在广东省,浙江省、江苏省各有3家;北京市、上海市、山东省、湖北省各有2家;辽宁省、贵州省、四川省、山西省、云南省、河南省、湖南省、河北省、天津市、重庆市各有1家。

另有一部分地区根据我们了解目前还没有成立独立的大数据部门;一部分地区由于发展方向和业务模式等问题没有解决好,现已将之前成立的大数据工作组进行了转型或撤销;还有部分地区由于调查原因没有完全覆盖,如果您所在的省份有规划大数据部门请联系我们,咱们一起把这份数据补充完整。

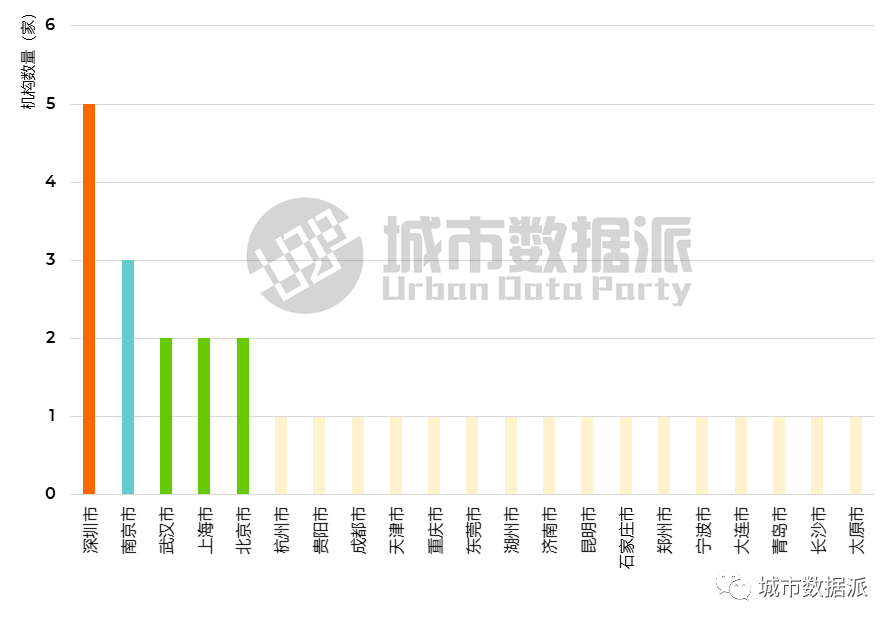

他们具体在哪些城市呢?

其中5家机构在深圳市、3家在南京市,总占比达到26.7%,另外武汉市、上海市、北京市各有两家,总占比达到20%;其余城市各有1家。

这些年谁在推动大数据发展?

这个模式是从上往下推,以单位领导制定的战略为导向,单位会分配负责技术的老总来领导大数据部门,并且通过一系列的活动,例如专题研讨、培训沙龙、科研课题、产品开发来带动发展。

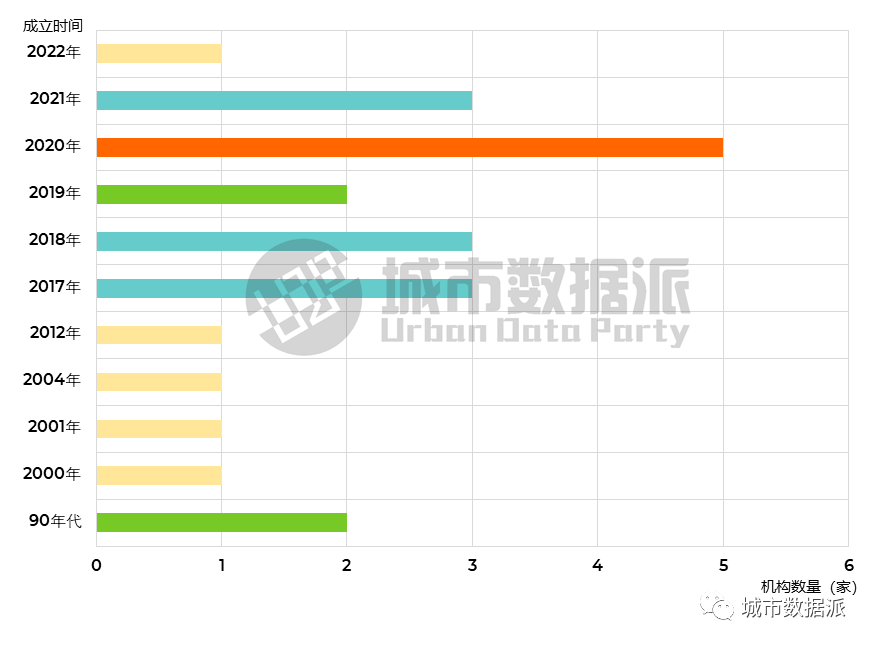

这些大数据部门是哪年成立的?

2013年是世界大数据元年,规划圈逐步关注大数据,城市规划开启第一次关于大数据的行业讨论,之后各大规划机构在观望和孕育3-5年后迎来了一个大数据部门成立的小高峰,直到2020年迎来了高峰年,之后成立热度逐渐降低。

其中最早的部门成立于90年代,是一直紧跟行业的信息化建设的“信息中心”类似的部门,随着大数据的兴起逐步加入了大数据的业务。

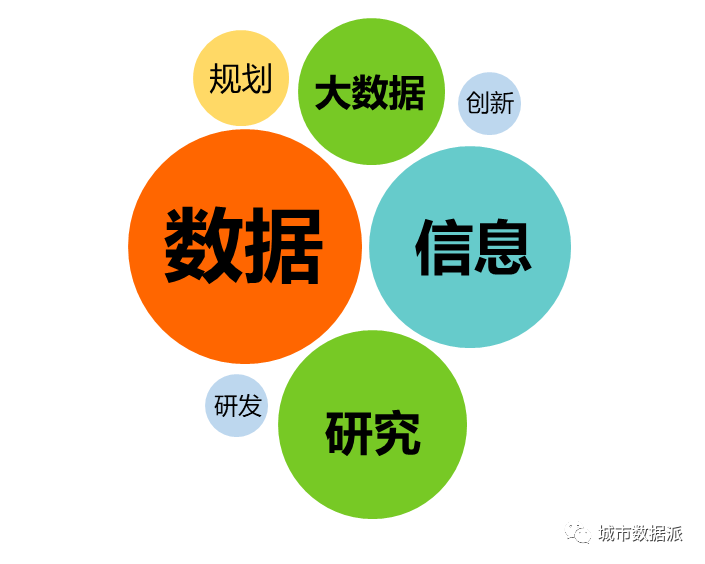

大数据部门都爱取什么名字?

我们发现大家最爱用的是“ 数据 ”和“ 信息 ”两个词,其次才是“ 大数据 ”和“ 研究 ”,最后是“ 规划 ” 、“ 创新 ” 和 “ 研发 ”。

根据成立的年限来看,最早成立的部门名称偏爱用“ 数字 ”和“ 规划 ”的结合,例如有的叫“数字规划中心”;再后来有的叫“ 创新与研究中心 ”,“ 大数据研发中心 ”;近几年更关注“数据”和“信息”,有的直接就是命名为“ 数据信息中心 ”,渐渐的和规划拉开了距离,从中可以看出部门业务发展方向和关注点的变化。还有一部份机构直接就是原有的 “ 信息中心 ” 部门承担了大数据业务,就没有再更换名称。

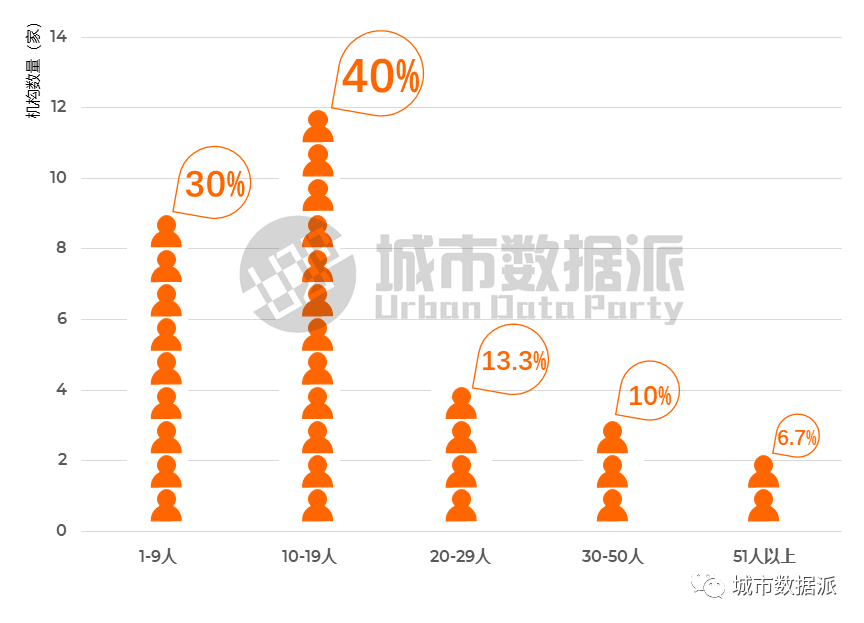

人员数量和人力组织模式是怎样的?

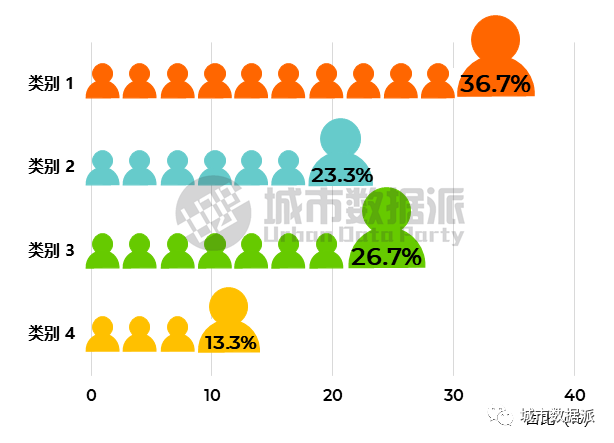

大部分大数据部门的人员数量在10-19人的规模,占比达到40%;1-9人规划占比达到30%;规模最大的达到50人以上占比达到6.7%,这两个单位的部门并不是专门为大数据成立的,是属于在以前信息化建设中逐步发展起来的,长期从事信息化和地理信息相关业务的部分。

【3】院里统筹,专员对接

部分单位内部各个生产所设置了1-2名数据专员,数据专员负责本所的数据业务以及和大数据部门的对接。根据单个大数据项目需要,单位会抽调部分数据专员和大数据部门人员共同组成新项目组,然后由大数据部门负责项目组的总体统筹。

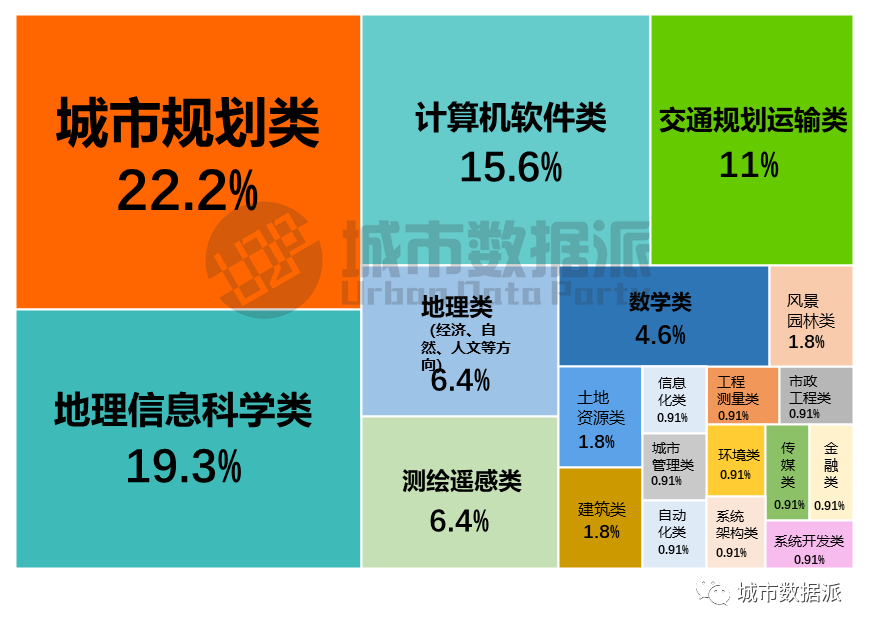

这些人员都具备怎么的专业背景?

大数据部门的人员以城市规划类和GIS类专业占据主导,总和达到了41.5%;其次计算机软件类占比达到15.6%,作为重要的技术人员排名第三类。所有专业总数达20种,可以看出大数据部门的人才技术背景需求相当多元和复合。

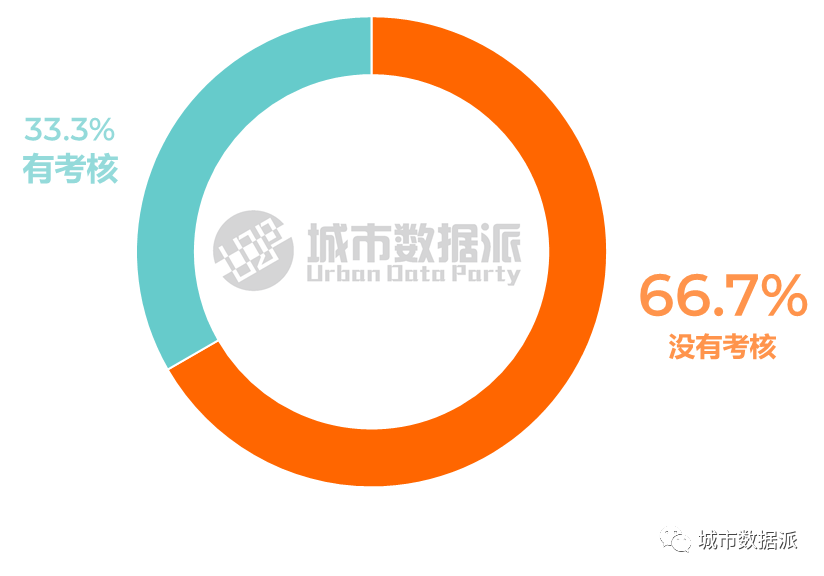

对这些大数据部门有考核吗?

大部分单位对大数据部门并没有年度效益的考核指标,有考核的也是指标设置低于一线标准、或者实际执行并不严格。

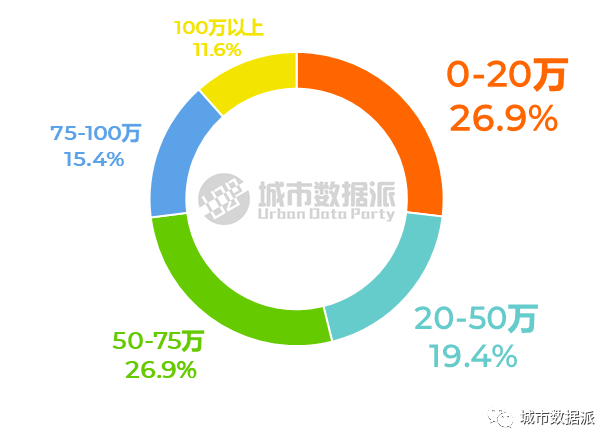

人均年度产值达到什么水平?

大数据部门的人均年度产值大部分都在50万以下,其中0-20万以及20-50万总和占比达46.3%。主要是由于大数据部门普遍重视研发投入,并没有在产出上重点关注和要求。但是也有少数机构已经走出了自己的路径,人均年度产值达到100万以上,这可能比很多一线规划师的产值还有高,这部分占比达11.6%。

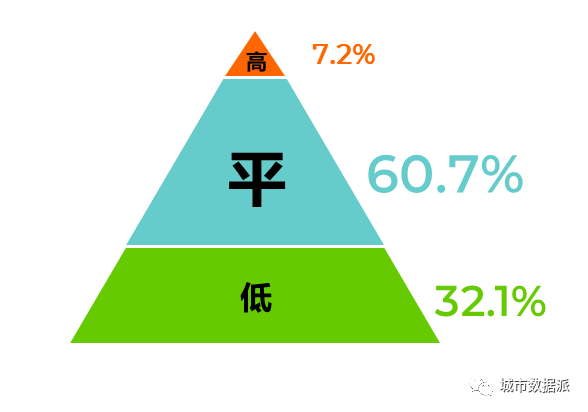

人员的薪酬待遇如何?

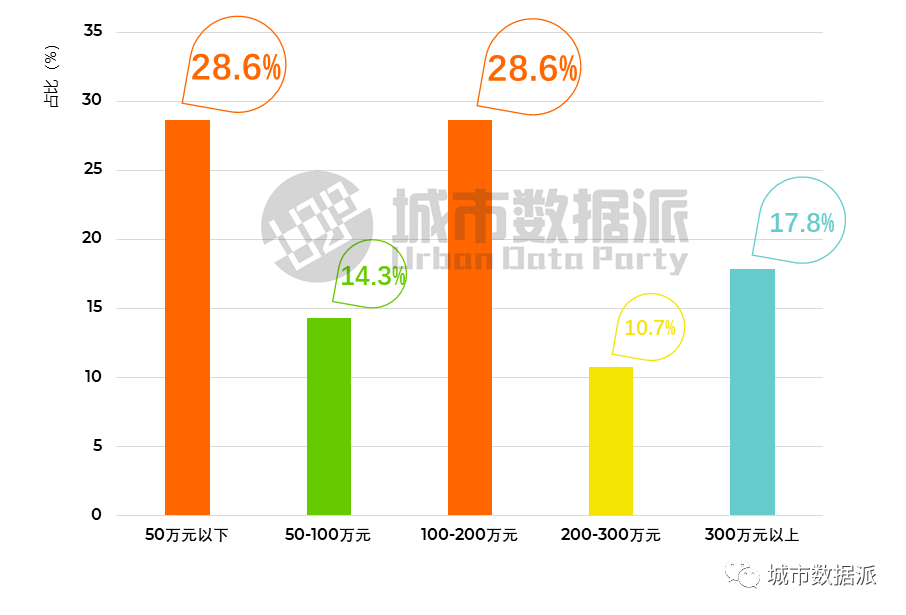

单位每年给大数据部门投入多少钱?

大数据对单位的产值有多少提升?

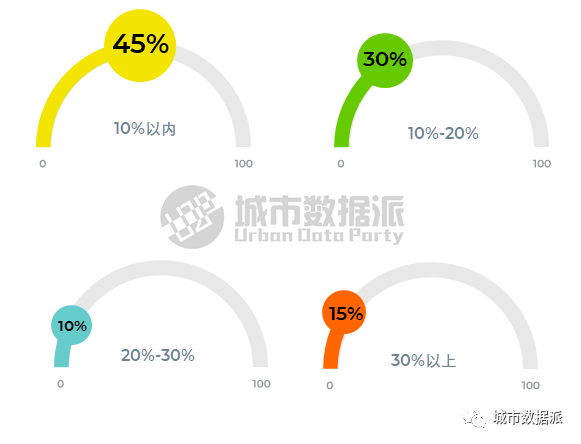

虽然大家在产值提升这块并没有准确的测算,不过有接近一半的调查对象预估对单位整体的产值提升在10%以内;30%的人认为提升在10-20%之间。除此之外更多的可能是间接的提升,包括现在政府不断地提信息化、数字化之后,信息化和数字化相关的项目数量在明显的增多,项目金额也在增加。

规划大数据人普遍认为在未来一定是定性和定量相结合的技术模式,如果一直用原来传统方式是行不通的,现在不管是行业内的竞争还是外界的竞争,都会给规划院带来压力,一定需要有创新和突破。

虽然目前并不会在项目产值上或者合同上面有明显的提升,但规划院的技术口碑和认可度是在市场和行业中逐步积累的,最终会通过大数据技术潜移默化的巩固自己在行业里面的形象。比如有的机构会将大数据成果作为对外推广交流时展示科研和生产实力的体现,也会主动把大数据作为亮点加入投标。

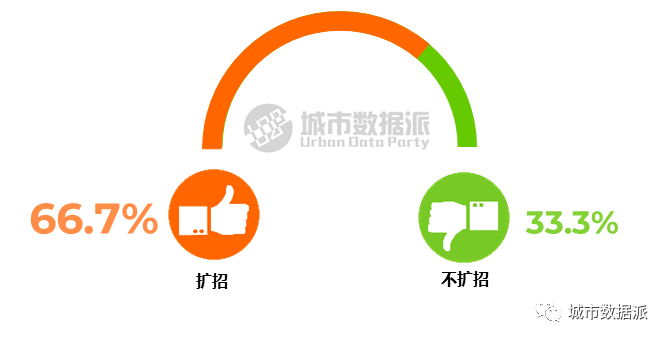

大数据部门今年是否会扩招?

尽管有疫情以及行业本身发展等问题带来的影响,大部分单位还是在继续发展大数据部门,66.7%的机构今年还将继续扩招,可以看到大部分单位对大数据的未来还是有信心的。

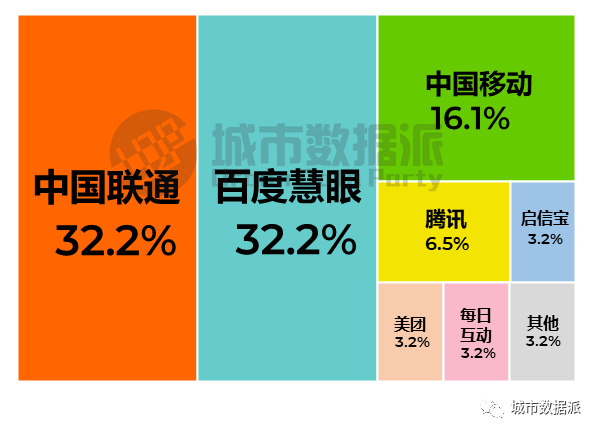

主要和哪些数据源公司合作过?

业务来源模式是怎样的?

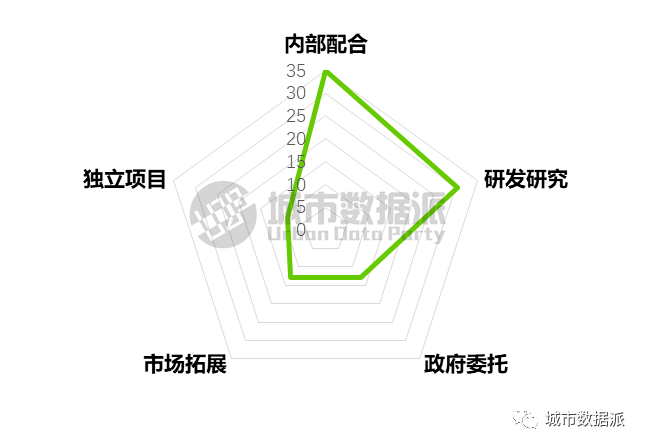

这五种模式大概是这样的:

【1】内部配合,整体带动数字化转型

配合机构内部的项目,就是辅助服务项目,做一些科技成果以及定量化分析研究等。规划机构的目的是想通过大数据部门,先带动生产所,然后再带动整个的数字化转型发展,所以大数据部门要配合各个生产所。

【2】研发研究,联动生产

这里面也可以分为两种模式,第一种研发研究是申请各级科研课题和写论文。第二种就是通过项目,跟生产部门一起去对接数字化的产品,比如说城市体检,大数据部门既可以给城市体检做一些数据分析和编制报告,另外一方面还可以联动推动城市体验平台的建设和研发。

【4】市场拓展,参与招投标

去参与市场上的招投标项目,通过服务来带动规划院的影响力和知名度,能够在做服务的同时把数据收集整理之后又反馈到规划中使用,最终形成正向的循环。

【5】独立项目,强强联合

规划在转型和革新,很多项目都已经不属于传统的规划范畴了,大数据部门要去做前沿交叉学科的探索者、领先者。例如通过和外协单位合作,比如软件开发的公司,去实现强强联合,争取到非传统规划的项目。同时通过不同单位的联合合作,一起推动实现精细化发展,捕捉各类新技术与规划融合,然后得出更好的产品去推向市场。

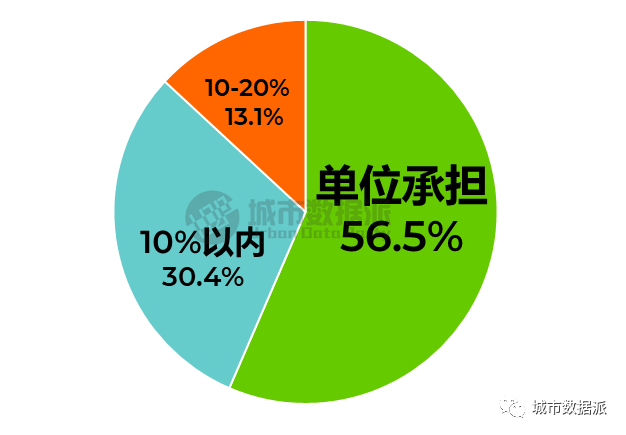

内部的大数据项目收费比例是多少?

一般有两种服务收费模式:

【1】单位承担

56.5%大数据部门配合服务的项目是不需要生产所单独支付项目服务费用的,都是通过单位直接承担和补贴的,大数据部门并不分割一线经营所的项目产值,机构这样做的目的是希望避免和经营所产生利益冲突。因为大数据本身的成本就很高,如果从项目中划分出钱的话很容易打消大家应用大数据的积极性,普遍认为采用这种方式有利于大数据技术的推广和运用。

【2】项目分配

也有部分来源是来自参与或服务的项目中的经费,这个比例一般不高于该项目总金额的20%,有30.4%的收费都是只占项目总金额的10%以内,有13.1%的占比可以达到项目总金额的10-20%。

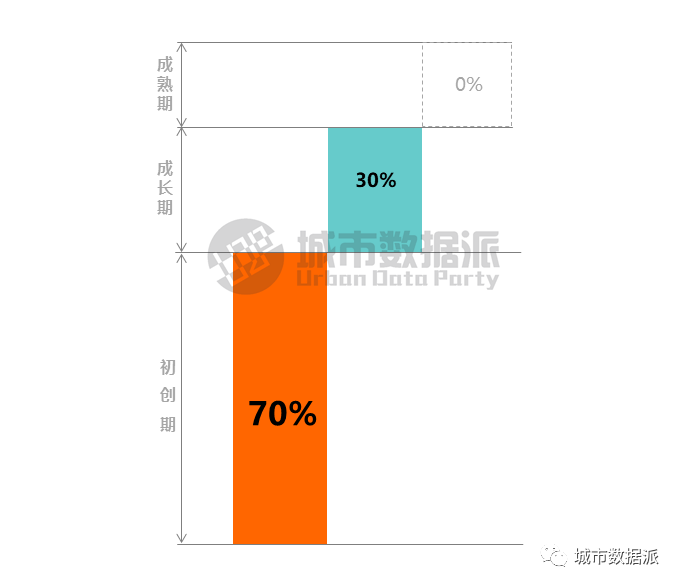

目前处于什么发展阶段?

根据大数据部门人员自评目前部门的发展阶段,70%认为自己还是处于初创期,仅有30%的认为目前处于成长期,成熟期的则为0%。可以看出尽管大数据经过了近10年的发展,大部分规划单位仍然还是在逐步摸索和缓慢的成长中。

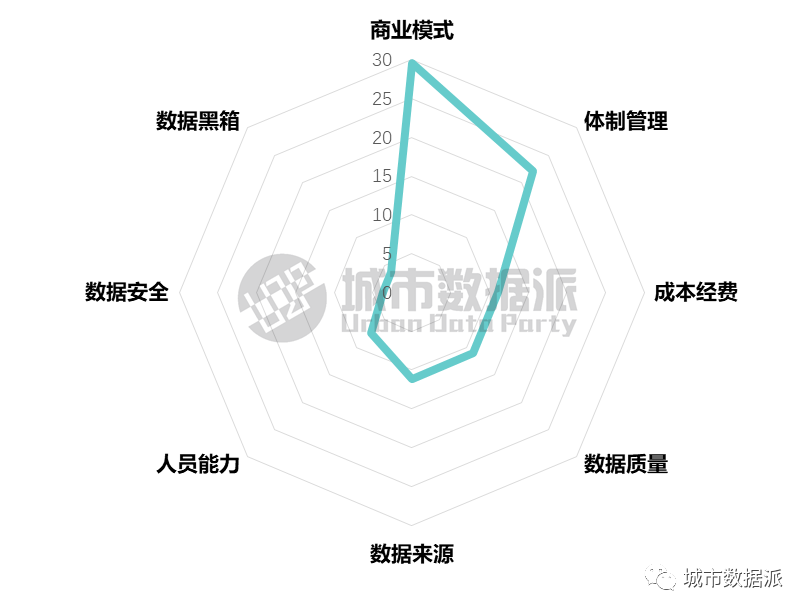

目前面临的主要问题有哪些?

【2】数据源:费用高,获取难,数据少,不规范

目前数据源采购价格太高,数据维护成本也很高。很多政府成立了大数据局,但是里面的数据分享和数据开放的程度还不高,导致数据拿不到。另外数据质量也是一个问题,数据源也不多。还有一个就是很多地方的数据管理很不规范,数据散乱无法使用。

【6】人员能力不足

规划机构毕竟不是纯粹的科研机构,科研人员的比例其实也是有限的,怎么做出技术亮点就是一个瓶颈。在人才储备这方面,特别是二线或者三线城市,比较难找到特别合适的跨专业人才。人才招聘也比较难,留住人才是更难的部分!

【7】需求层面不强

不同团队对大数据的认识和接纳程度不同,有的就觉得我不需要技术创新,你搞这个技术创新反而延长了工时,或者是结果和认知不一样,甲方不认可。实际上大数据是个客观评价的东西,甲方提的不对,我们应该以数据的方式告诉他,但实际上在做项目当中,甲方说什么我们就做什么。

【8】政府驱动不强

很多的项目是县级层面,县级政府层面实际上一方面没有大数据技术这方面的要求,另外一方面政府就觉得即使用了一些大数据,实际上他们在做项目审批的时候,压根也不关心这个。

如何提升人员的大数据技术水平?

【5】数据产品赋能单位全员

通过大数据部门开发的大数据基础平台,提供给全院内部人员使用,降低大数据使用的技术门槛,提升大数据使用率。

大数据部门未来将发展为什么样?

未来的发展策略有哪些?

大家谈到比较多的主要包括四个方向:

【1】数字化智能化转型

【2】独立发展,生产和业务并重

普遍认为独立发展肯定是一个主要方向,不能再像现阶段这样以配合服务为主,因为仅仅是配合的话有很多是做不了的,大数据部门要注重创新,要研究和生产或者是业务并重。

【3】品牌战略模式

部分机构希望依托大数据创立一个新的品牌,品牌定位也是创新和独立发展的方向,最开始偏向于研究,之后为政府提供服务,未来再商业化。

【4】融入数字城市的大建设中

未来的方向应该不仅是数字化技术服务和规划,而是偏向于建设数字城市,比如说给政府提供数字服务,帮助他们以数字化的方案去解决城市中的问题,而不是局限在规划行业里。

理想的人员配置是怎样的?

3-5年内是否能有AI主导的规划报告?

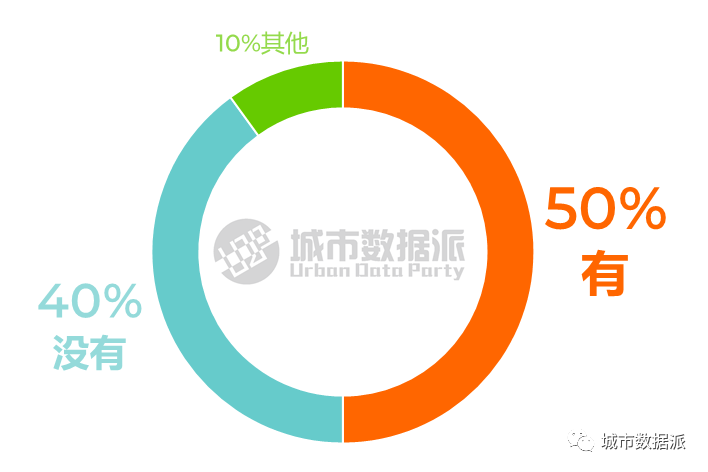

刚好有一半调查对象认为是可能有的;另外有10%的认为这是一个哲学问题,非技术问题,或者认为有,但是不可能是纯AI。

和互联网公司的区别是什么?

如果你都读到这里了

那绝对是真爱

城市数据派祝所有规划大数据人

2022都要才气爆棚

更要 ↓↓↓

最后还是以开头的歌词来结尾

@规划大数据人,咱们一起加油!

原文始发于微信公众号(城市数据派):慎点!@规划大数据人,你过得好吗?首份行业生存现状调查报告来了丨城市数据派

规划问道

规划问道