天

✦

吉林:科技之眼洞见未来

在2022年科技活动周,吉林省设置了线上展厅,既有来自浩瀚宇宙的秘密探索,也有田间地头的科技创造。科技爱好者足不出户,即可饱览科技盛宴。

未来的城市什么样?在科技周云科普展厅里,长春工程学院的“基于 BIM的城市基础设施五维数字管控平台研究及应用”给了我们答案。

新一代信息技术构建数字运维管控体系,实现城市基础设施运维的数字化转型升级。5D-BIM基础设施数字化管控平台基于 BIM(建筑信息模型),依托城市大场景 GIS数据底座,融合物联网技术,可实现城市基础设施的全寿命期感知监测、智能管控,探索新型智慧城市在基础设施运维领域的数字化解决方案。

吉林师范大学带来的《北斗与 GPS科普视频》,从5G时代导航、定位引入,到北斗卫星在生活、科技等各方面广泛应用,介绍北斗卫星的发展和原理,讲述我国北斗卫星导航系统优于 GPS的特点。通过卫星定位的原理和应用,生动形象地把深奥、复杂的科学原理,用易懂、简单的微视频形式讲解展现。

当机器人已经越来越多地服务生产生活,一批智能、高效的“采收机器人”来到田间地头,为高质量发展农业贡献科技力量。

中科院长春光机所带来的“典型高价值经济作物智能采收机器人”,以典型高价值经济作物,如蓝莓、茶叶、木耳等智能采收的核心技术攻关为突破口,利用先进的光学传感、人工智能、机器人、智能控制、新能源等技术,提高经济作物的生产效率和品质,解决采摘期劳动力短缺的问题,对促进我国农业科技进步发挥着重要作用。

地

✦

安徽:背起“地质科考”小书包

“同学们可以想象一下,几千万年前岩浆喷涌而出,像瀑布般从山顶泻下,冷却以后就形成了这罕见的火山瀑地貌……”在安徽省合肥市大蜀山,地学博士胡召齐正向登山观览的学生普及地学知识。现场“野径寻踪、一锤定音、岩矿鉴别”等环节更是引得大家频频驻足。

在2022年科技活动周,全国科普教育基地安徽省地质调查院组织的“万物学堂——小背包地质科考”首期正式开讲,涉及野外科考、标本采集、岩矿鉴定、实验测试、室内讲座等内容,旨在普及地学知识和弘扬科学精神,传达“守护自然环境,珍爱地球家园”的理念,培养中小学生集体观念、创新精神和实践能力,引发学生对地球科学的热爱,活动结束后还为合格学员颁发证书和纪念品。

来自合肥市青年路小学的学生方晚晴,小心翼翼地将一块岩石放入样品袋中。她开心地说:“我刚刚采集的岩石是玄武岩,是岩浆冷却后形成的,它上面还有许多气孔,真的太神奇了!”同学们纷纷表示这次活动非常有意义,既锻炼了身体,又收获了知识。

在安徽省地质调查院院士工作站,研究人员正在准备“‘碳’索未来”科学实验展演设备。“我们希望通过现场图片、动画演示、实验操作等方式,让‘小院士’们在轻松快乐的气氛中了解碳达峰碳中和知识,培养探索科学知识的兴趣,希望科技工作能够真正地走向人们的心中。”

安徽省地质调查院工作人员为小学生科普地质知识。向磊 摄

安徽省合肥市青年路小学学生在科技活动周采集岩石。向磊 摄

海

✦

海南:科技大集开市喽

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。在海南省科技活动周的现场,卫星、载人潜水器等一个个“高大上”的科技成果以“接地气”的大集市形式向公众展出。

既有科学知识,又充满乐趣,这便是科技活动周最真实的写照。今年的科技大集市上,许多新奇有趣、充满科技元素的展项在各式活动中亮相,给人们带来梦幻般的体验,让观众沉浸其中。

“我参观了航天模型,希望未来能驾驶自己制作的飞船去宇宙探险。”“我打卡了微观昆虫展位,学到了很多新知识,很想自己动手做一个昆虫标本。”……在与科技的亲密接触中,许多参观者探索科学的热情被点燃。

在现场,30余家科技企业和科研院所展示了人工智能、“探索一号”模型、现代农业等领域的科技创新成果。“玩的看的特别多,非常精彩,特别是那些科技感十足的产品让我长了见识,对科学产生了浓厚的兴趣。”现场观展的学生对记者说。

据悉,海南此次活动围绕“走进科技,科普海南,你我同行”主题,涵盖科普集市、科普下乡等多项知识性、趣味性和互动性极强的系列活动,活动持续至五月底。活动期间,各市县、省直各相关单位、科研院所和高等院校将通过多种形式开展多项具有科学性、知识性、趣味性的科普活动,在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

海南省科普大集市上展出的“探索一号”模型。 尹建军 摄

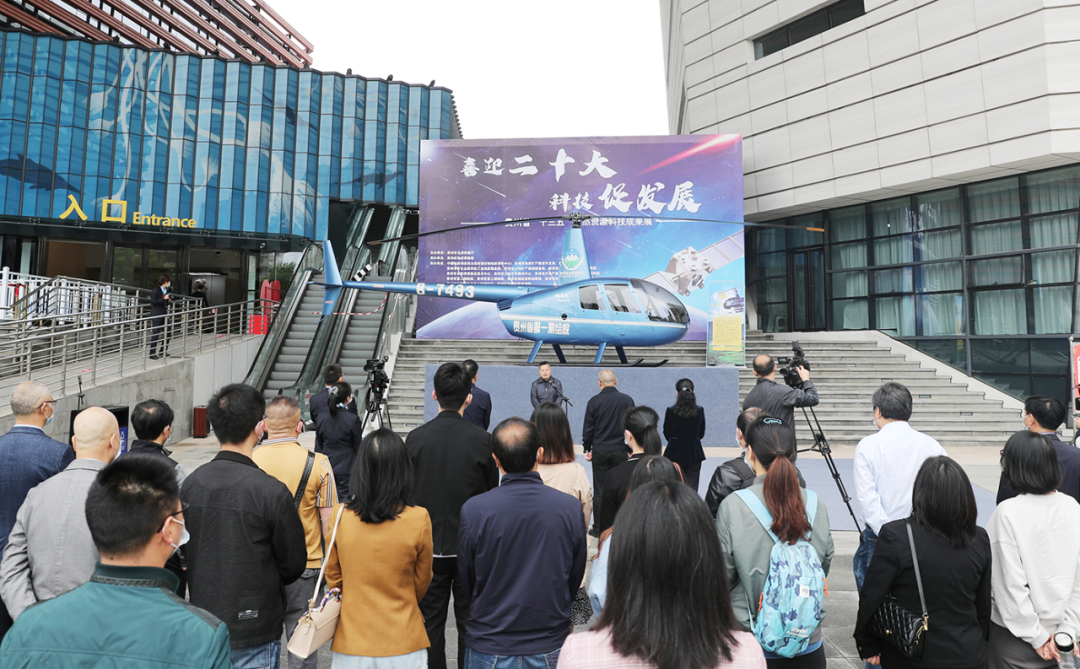

近日,贵州省“十三五”自然资源科技成果展开展。石胜成 摄

5月18日,在海南省科普大集市上,工作人员介绍农业新品种。尹建军 摄

5月18日,在海南省科普大集市上,小学生参观全生物降解产品。李天平 摄

石

✦

深圳:开启“宝石奇妙之旅”

5月21日,深圳罗湖区的40多名孩子与家长,来到罗湖区 IBC珠宝艺术世界,一起感受宝石散发的璀璨光芒,开启罗湖区2022年全国科技活动周“宝石奇妙之旅”。

IBC珠宝艺术世界系首批深圳市科普基地,以珠宝文化为主题,融入时尚、科技、艺术元素,向公众展示宝石独特而美丽的光芒。孩子、家长们在讲解员的带领下,站在 IBC世界宝石墙前,感受科技与艺术结合之美。这面由吉尼斯认证的、世界迄今“面积最大、珠宝种类最丰富”的宝石壁画,总长度21.75米,总高度6.43米,总重达15吨,由水晶、碧玺、坦桑石、翡翠、和田玉等170余种200多万颗宝石原石组成,通过声、光、电结合的方式向公众展示宝石的“天然之美”。这面宝石壁画,不仅保留了宝石天然、本真的面貌与形态,还展示了亿万年的地质特征,见证不同国家的独特魅力,标识着各国的珠宝文化交流与融合,孩子和家长们惊叹不已。

在珠宝工艺创意馆,大家通过实物设备展示、教学视频,进一步认识每一件珠宝的诞生环节,从选料到切割研磨、起版制模、修蜡筑件、镶嵌抛光,35道工序缺一不可。

最后,孩子们在老师的指导下,通过绘画手工制作等方式,制作自己心目中美丽的珠宝首饰,送给亲爱的妈妈。

“宝石奇妙之旅”科普实践活动是罗湖区2022年全国科技活动周的首场科普活动。除此之外,今年科技活动周罗湖区各科普基地均结合自身特点,开展形式多样、内容丰富的科普活动,还邀请知名院士来罗湖,走进校园,通过线上直播等方式,弘扬科学精神和科学家精神,使更多青少年心怀科学梦想、树立创新志向。(罗湖讯)

绿

✦

云南:科技赋能揭秘自然

人与自然和谐共生的绿色生活,离不开对生物多样性的认知。科技周关注生物多样性,中科院昆明动物研究所杨春燕博士及其团队伙伴在国际生物多样性主题科普活动中,利用“环境 DNA”技术和 AI智能鸟类识别系统向受众揭开自然的密码,解答公众疑问。

在翠湖,杨春燕及其团队伙伴用水样过滤器采集水体里的“环境 DNA”,捕捉到在水里生活着的鱼类、两栖爬行动物以及到访过水域的鸟类和其他动物等的 DNA。采集到的“环境 DNA”就是这些动物“来访”的痕迹。“这也就不难解释‘哪些鸟在翠湖里洗过澡?’这一疑问了。”

据杨春燕介绍,“环境 DNA”监测,即通过生物遗落在环境里的毛发、分泌物、尿液等带有遗传信息的物质来监测生物,样本可采集自水体、土壤、甚至是空气中,捕捉到 DNA以后,就能判断出哪些鸟类或其他生物“来访”啦。

“事实上,我们每个人每一天的吃穿住行,都与生物多样性息息相关,甚至在城市的公园、菜市场、超市等,生物多样性也随处可见。”杨春燕举例,以翠湖公园为例,通过“环境 DNA”监测到了18种翠湖最为常见的野生物种——白鹡鸰、黑水鸡、普通翠鸟、鳑鲏、河蚌、牛蛙……通过这一手段,人们不仅认识了它们,还用望远镜观测,并用观测成果制作生态地图,感受翠湖生物多样性之美。

近年来,科技赋能生物多样性保护的优势逐渐显现。云南省动物学会会员周修远介绍,通过 AI智能识别,可以更好地把俗名和中文名对应起来。AI智能鸟类识别系统,是通过高清探头对鸟类进行实时监控,智能识别鸟的种类、数量、行为等信息,从而提高鸟类调查的效率。

与传统监测手段相比,“环境 DNA”有非侵入性,不会直接伤害生物本身,并且可以更灵敏地捕捉到入侵种的存在。此外,鸟类识别需要一定的知识和技术门槛,AI智能识别打破了技术壁垒,让更多人得以参与到鸟类调查和识别中来,增加对鸟类和其他动物的了解。

碳

✦

北京:科普“碳中和时代的明星”

“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。”这是《长恨歌》中对于温泉的描写,在今年的科技周上,中科院地质与地球物理研究所教授庞忠和从温泉引入,讲述了地热对于碳中和时代的重要作用。

“温泉是地下热水的天然露头,也是地球内热在地表的显示。”庞忠和介绍说,地热资源是来自地球内心的奉献,地心温度可以达到五千到六千度,能量是巨大的,然而人类目前对它的利用比例非常小。用地热资源替代燃煤,将为人类创造巨大的健康效益。

碳中和时代,我们既要“绿色”,又要“能源”,但当这两个主题发生冲突的时候,我们的出路在哪儿?

没错,就是地热!自然界中常见的地热形式有:火山喷发、温泉、喷气孔这些自然现象,它们所代表的地热是一种清洁的可再生能源。

庞忠和认为,地热来自地球内部,地球不仅是个热库,同时还不断地生热,所以地球的热量是可持续的。与化石能源不同,地热能基本上不排放污染物,也不会带来大量的二氧化碳和温室效应;与太阳能和风能不同,地热资源是一个连续稳定的能源,它是一天24小时,一周7天一年365天都存在的;除此之外,它在地下储层当中,可以像电池一样储集热能量,这个特点是在能源利用中有待发挥的优势。

庞忠和在讲座中解析了地热的三种分类。第一种类为浅热,是赋存在地下两百米以浅的,主要是土壤层里的这部分热能;第二种叫水热,像温泉、喷气孔这些以水的形式出现的地热能;第三种为干热,地球越往地心越热,但随着深度的升高,岩石的渗透性却是逐渐下降的,所以这样一对矛盾就导致向下越走越深的时候,就只有热没有水了。第一种和第二种是现在人类开发利用地热的主要形式,第三种还在探索中,欧美发达国家已经探索了将近四十年,但是,仍然没有达到产业化的程度,我国还处在基础研究阶段。

幸运的是,我国在河北雄安已经实现了可持续的地热供暖,开采井、回灌井的设计有效解决了可持续供能的问题,开采井出来的热水送到供热站经过换热以后,被加热的自来水送到各家各户,降温后的地热水——地热尾水再从冷水井回灌下去,这样就实现了循环往复的利用。这项成就引起了国内外的广泛关注,很多国外专家学者到现场看了以后都赞不绝口。因此,它被国家能源局列为国家级示范区。

“在此基础上,如果能把中深层的地热跟浅层地热相结合利用,进一步探索干热岩等更深层地热的开发利用,那么对于碳中和以及改革整个能源供应会起到更大的作用。”庞忠和期待,未来有更多的地热能被唤醒。

作者:张强、向磊、尹建军、焦思颖等

文字编辑:焦思颖

新媒体编辑:陈平

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):上天、入地、探海…这场沉浸式科学之旅,你参加了吗?

规划问道

规划问道