作者:庄宇晨

简介

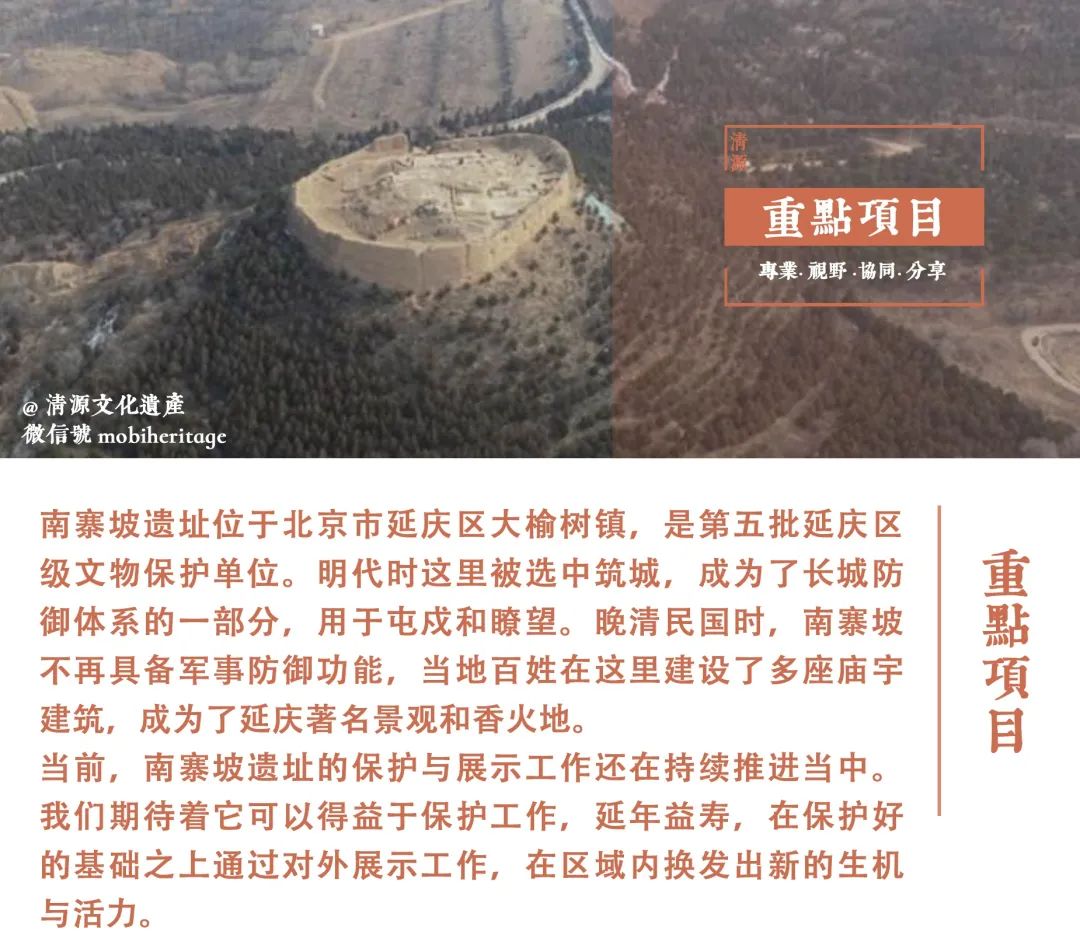

南寨坡遗址位于北京市延庆区大榆树镇,是第五批延庆区级文物保护单位。走妫川路去延庆城区,很容易发现公路右侧约400米处有一座小山丘单独耸立,山丘顶部平坦,周边地势开阔,南寨坡遗址就位于这处山丘的山顶上。也正是由于其特殊的山体地形环境,明代时这里被选中筑城,成为了长城防御体系的一部分,用于屯戍和瞭望。晚清民国时,南寨坡不再具备军事防御功能,当地百姓在这里建设了多座庙宇建筑,成为了延庆著名景观和香火地。

图/遗址鸟瞰图,摄影:朱明夏

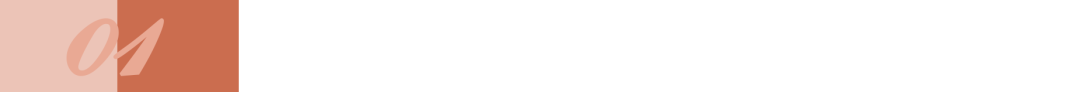

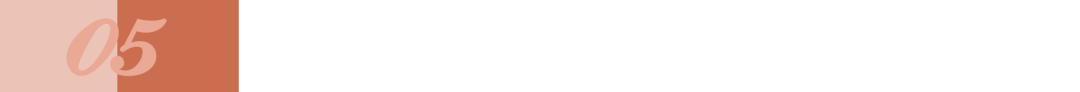

所以当2019年,南寨坡遗址经过考古发掘清理后,我们可以清楚地看到遗址主要可以分为两个组成部分:一是沿山顶环绕一周的,明代修建的夯土城墙遗存;二是晚清民国时期修建的城内庙宇建筑遗存。从遗存的保存现状上看,建筑遗存保存状况相对较好,保存状况稳定,而夯土城墙遗存则遍布了不同程度的冲沟、掏蚀、片状剥蚀等土遗址常见病害,保存状况比较差。这些夯土城墙遗存就成为我们本次工作的重点。

图/遗址考古平面图,制图:朱明夏

图/庙宇建筑遗址,摄影:李天宇

“酥脆”

在进行现场勘查时,我们对南寨坡遗址的第一感受就是,这夯土墙实在是太“酥脆”了。我们能够清楚地看到夯土墙表层发生了非常密集的片状剥蚀病害,可以说片状剥蚀现象由内而外,从上到下几乎遍布了全部夯土墙体表面。经过分析,推测这些片状剥蚀的形成原因一方面是在降雨的作用下,墙体表面土体被冲刷形成泥流,降雨停止后泥流逐渐干缩,形成了附着在墙体表面的一层泥壳,这层泥壳进而在长期重力与风雨等外力作用下逐渐脱落;另一方面是墙体表面土体在重力与风雨等因素的作用下形成了微小裂隙,裂隙的四处蔓延在土遗址表面形成了片状、小块状分离体,进而在外力或重力作用下不断剥离脱落。在这两种原因的综合作用下,片状剥蚀面积不断扩大,最终遍布全部夯土墙体表面。

图/夯土墙表面片状剥蚀,摄影:李晶

与此同时,这些片状剥蚀病害不仅仅单独对夯土墙体造成破坏,它们还与其他多种类型的土遗址病害共同作用,对城墙造成了更为严重的影响。在墙体外侧基址处,我们发现在墙体底部有不同程度的基础掏蚀病害;在墙体顶部有多处雨水冲刷形成的冲沟;在墙体外侧又有多条纵向、横向延伸发育的构造裂隙病害。这些病害又与片状剥蚀共同作用,在夯土墙体的数个区域逐步汇合,形成了多处顶部有雨水冲沟、中部有构造裂隙、底部有掏蚀坍塌、整体有片状剥蚀的高危区域。

图/夯土墙外侧病害综合发育,摄影:庄宇晨

在片状剥蚀和掏蚀、冲沟、裂隙的共同影响作用下,如果仅从表象特征来看,我们很难相信南寨坡遗址老迈的夯土城墙还能经得起几场北京夏季的集中降雨。那么,这些夯土墙能否屹立不倒,稳定性究竟怎样,有没有必要实施保护工程,是否急需通过实施抢险加固来确保文物安全,都成了我们当下关心的问题焦点。

稳了

让我们焦急的夯土墙体安全紧迫性问题,随着查找相关档案资料中的一个发现迎来了转机——一张南寨坡遗址的仰拍全景照片,照片视角恰好捕捉到了前述多处各类病害发育严重的区域。照片中,这些区域的病害情况与遗址目前的状况看起来非常相似,可是照片右下角的日期水印却又有着十足的年代感,我们立刻意识到这张照片可能蕴含的巨大意义。果然,在查询到图片拍摄信息后,我们得知照片拍摄于2006年4月26日15点02分。它明白无误地告诉我们,夯土墙体表面的这些病害现象在至少17年前就已经发育到了几乎与目前相同的程度,并在延庆的气候条件下以相对稳定的状态保存至今。换句话说,这些看起来脆弱的夯土墙体的稳定性要比我们之前预想的要强的多!

图/2006年遗址保存状况

图/2006年与2020年遗址保存状况对比,制图:庄宇晨

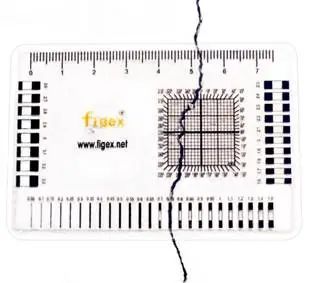

有了这个初步判断,我们就可以暂时放下心来,进一步通过监测手段来对南寨坡遗址的病害现象进行长期观察,来判断当前有哪些病害仍然处于活跃状态,进而对筛选出的病害现象进行针对性治理。例如在对裂隙的监测中可以放置专用的测量尺并通过定期观察比对来判断裂隙的宽度是否发生了变化,或在裂隙分布处用泥土制成下图所示的结构来判断裂隙是否发育。

图/监测方式,左图摄影:庄宇晨,右图来自:测量尺官网

水患

在遗址稳定性较好的前提下,除执行监测和对持续发育病害进行治理外,我们工作的另一个重点就是采用预防性措施,从根源上缓解各类病害的发育。这就要对遗址内的水进行疏导。可以说,水是土遗址病害最为重要的形成因素之一,治理病害而不解决水的问题,相当于治标不治本。为什么这么说呢?

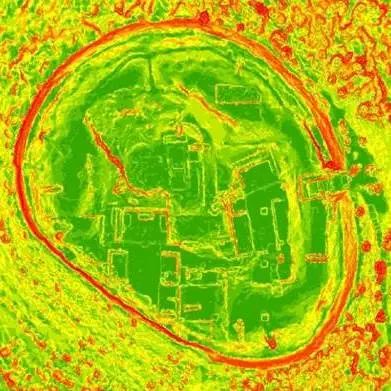

一方面,土体内部的水分会通过酥碱、冻融等作用不断破坏土体结构。当水分渗入地下,它们会通过毛细作用不断沿夯土墙体向上运动,并在墙基表层处蒸发,这时原本溶于水中的各种可溶盐就会析出,转变为盐结晶。这些固态的盐结晶在土壤中如同凭空出现一般,在原本密实的夯土墙体内部占据了越来越多的空间,破坏了土体颗粒间的紧密连接状态。在宏观层面,这意味着墙基表层的土体颗粒不断脱落,形成酥碱和掏蚀;同时,夯土墙体中蕴含的水分会在延庆低于0摄氏度的温度下冻结膨胀,在高于0摄氏度的温度下再次融化,土体颗粒间的联结作用也会在其反复冻结与融化过程中被不断破坏,在宏观上同样代表着土体颗粒的不断松散与脱落。对于南寨坡遗址,我们通过场地高程分析和地表汇水分析,发现遗址中心山顶部与四周城墙相对高程较高,山顶部与城墙之间场地地势相对低洼,这些区域在降水后雨水无法自然排出,意味着只能进入地下,进而渗入墙基,为水的盐析与冻融等进一步破坏作用创造了条件。

图/左为夯土墙基础酥碱与掏蚀,摄影:庄宇晨;

右为遗址高程分析图,制图:庄宇晨

另一方面,土体外部的水分会通过冲刷而直接破坏土体结构。以延庆区的降水而言,夏季往往会出现短时集中的雷雨天气。在这种降水条件下,土遗址往往面临着较大的威胁。随着土体大量吸收水分,土体颗粒间的联结作用大幅降低,表现为土体大量吸水后崩解。在这个前提下,雨水经过汇水后形成的较大水流也可直接以外力作用直接破坏土体,形成冲沟和土体坍塌。南寨坡遗址夯土城墙坡度陡峭,且经过长期雨水侵蚀已经发育有多处大型冲沟,降雨可经城墙顶部缺口处不断汇集,并沿着已有冲沟不断向下冲刷,使城墙缺口进一步扩大,冲沟长度、宽度与深度不断发育,增大了城墙遗迹坍塌风险。

图/左为夯土墙顶部缺口,摄影:朱明夏;

右为遗址坡度分析图,制图:庄宇晨

治水

所以针对遗址内排水不畅的问题,我们的方案计划通过局部地形重塑,让雨水能够顺利排出。南寨坡遗址的场地整治工程中将在原有地形环境的基础上,对城内西北、东北侧的洼地实施微地形塑造,形成北部集水区,对城内东南侧洼地实施微地形塑造,形成南部集水区。这两处集水区分别向内找坡,中部设传输型植草沟,共同引导汇集的雨水顺应地形由东城门迅速排至遗址以外,从而避免雨水在遗址内的积聚和下渗,缓解由降水下渗造成的后续病害问题。

图/场地工程措施图,制图:庄宇晨

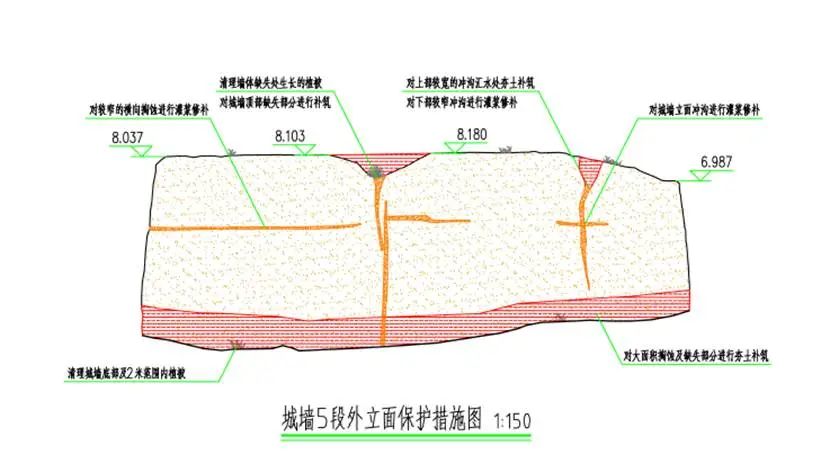

另一方面,针对降水汇流冲刷的问题,虽然我们无法改变降水条件,但是我们可以通过避免降水汇集为更大的水流来减轻降水对遗址的冲刷影响。方案计划对遗址内多处具备集水作用的墙体缺口进行夯土补筑,补齐墙体缺口,使雨水无法通过汇集形成更大的水流造成破坏。方案也计划对当前已经形成的多处大型冲沟和裂隙进行灌浆和修补,来避免雨水对冲沟、裂隙的进一步冲刷与渗透。

图/夯土墙外立面保护措施图(局部),制图:李天宇

当前,南寨坡遗址的保护与展示工作还在持续推进当中。我们期待着它可以得益于保护工作,延年益寿,以安全稳定的状态长久地保存下去;同时也能够在保护好的基础之上通过对外展示工作,在区域内换发出新的生机与活力,向人们展现出它曾经作为军事设施的防御实力和作为著名香火地的热情与繁盛。

项目名称:南寨坡遗址本体保护与展示工程方案设计

起止时间:2021年4月至今

项目承担方:北京国文琰文化遗产保护中心有限公司 综合二所

项目组成员:刘业成 庄宇晨 李天宇 李晶

项目进度:报地方评审

作者:庄宇晨

北京国文琰文化遗产保护中心综合二所 规划师

北方工业大学 建筑学院 城市规划学士

注册城乡规划师

清源–庄宇晨文章链接

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【重点项目】查病害,治水患——延庆南寨坡遗址保护策略

规划问道

规划问道