原文刊载于《自然与文化遗产研究》2022年第2期

从世界遗产地管理者论坛观察世界遗产能力建设新趋势

魏青

( 清源视野(北京) 文化咨询有限公司,北京 100192)

摘要:在2021年第44届世界遗产大会期间举办了第4届世界遗产地管理者论坛。开创于2017年的这一论坛,已经被纳入世界遗产能力建设战略实施框架,成为世界遗产能力建设全球合作网络的重要组成部分。文章回顾了世界遗产能力建设的发展历程,梳理了近年来对世界遗产发展产生影响的诸多因素和世界遗产能力建设战略对此作出的响应。通过对历届世界遗产管理者论坛的发展,特别是第4届论坛主题、内容和组织实施情况的解读分析,考察其中呈现出的世界遗产能力建设战略最新发展动态和方向转变及其对实施《保护世界文化和自然遗产公约》的积极作用。

关键词:世界遗产;能力建设;世界遗产能力建设战略;世界遗产地管理者论坛

中图分类号:K878.4 文献标志码:A

DOI:10.19490/j.cnki.issn2096-698X.2022.02.080-091

能力建设是世界遗产5C战略目标中一个重要的组成部分。2011年第35届世界遗产大会上,基于对全球战略实践的总结和未来对能力建设需求的判断,世界遗产委员会审议通过了《世界遗产能力建设战略》,将其作为开展能力建设的工作框架和指导性文件。该战略的发布和实施,标志着世界遗产能力建设进入了一个新阶段,引发出一系列新的旨在提升全球世界遗产保护管理水平的重要行动。这其中,创立于2017年的世界遗产地管理者论坛(World Heritage Site Managers Forum)就是在该战略指引下诞生的一个新生事物。虽然至2021年该论坛仅举办了4届,但已经成为当下世界遗产能力建设行动中一个重要的平台,综合反映出当前世界遗产能力建设的理念、关注重点和实施方式。本文即尝试以世界遗产管理者论坛为观察对象,回顾其诞生的背景和发展历程,重点解读第4届论坛的策划、执行情况,探讨当下世界遗产能力建设在面对遗产保护范式变化和一系列重大影响因素时,尝试作出的转变和呈现出的重要趋势。

1 世界遗产能力建设的发展历程

事实上,在《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《公约》)订立之初,就已经关注到:《公约》的实施有赖于缔约国责任的履行,而缔约国责任的有效履行,又需要其法律、政策、机构、技术、资金等各方面的支持,即一整套综合的保护管理能力保障。《公约》第5条明确提出了这些要求[1]。但在很长一段时间内,世界遗产体系在能力建设方面开展的工作,更多落实在一系列以专业工作者为对象,以保护各类遗产物质形态安全健康为目的的知识、技能培训项目①。相对系统化、具有战略眼光的能力建设行动大致始于2000年。

1.1 2000年全球培训战略

经过一系列专家会议和需求评估的反思之后,2000年在澳大利亚凯恩斯举行的第24届世界遗产大会上,世界遗产委员会要求ICCROM和IUCN为文化和自然遗产制定一项联合培训战略。1年之后,在芬兰赫尔辛基举行的第25届遗产大会上,委员会审议通过了这份全球培训战略。

该战略的主旨是培训专业人员,帮助他们更好地执行《公约》、更好地管理世界遗产,提升适用于文化和自然遗产保护的技术、科学水平和传统技能应用[2]。这一年正处于世界遗产第一轮定期报告的汇总阶段,因此,战略也要求根据每个区域定期报告的结果制定区域培训战略。紧接着,2002年第26届世界遗产大会发布了《布达佩斯宣言》,确立了世界遗产全球战略的4C目标②。能力建设作为其中一C,成为全球战略中一个重要组成部分。在宣言中,能力建设涵盖的目标主要包括协助世界遗产申报和协助理解和执行《公约》及其工具两方面[3]。2005年,有关能力建设的一系列表述和《全球培训战略》被纳入《操作指南》,主要体现在第26段(4C战略目标)、33段(ICCROM职能任务)、74段(协助缔约国准备预备名单)、111段(管理系统)、212~216段(能力建设与研究)。

经过近10年的努力,该战略的实施主要取得了以下成果:

(1)2006年启动,并于2010年开始陆续发布一系列世界遗产资源手册,包括2010年发布的《世界遗产申报筹备手册》和《世界遗产灾害风险管理》、2012年发布的《世界自然遗产管理手册》、2013年发布的《世界文化遗产管理手册》;

(2)围绕《公约》执行程序,形成定期化的一系列专项培训,主要培训内容针对如何开展世界遗产申报、定期报告、突出普遍价值回顾性声明等;

(3)由ICCROM和IUCN主导开发了一系列针对文化遗产和自然遗产保护技术和管理技能的培训;

(4)响应世界遗产委员会相关决议,由世界遗产中心组织实施一系列针对特定区域的能力建设计划,典型代表是非洲2009项目和太平洋2009项目。

1.2 2011年世界遗产能力建设战略

经过10年左右的实践行动,全球培训战略起到了较为卓著的效果。与此同时,世界遗产体系本身和能力建设的大环境也发生了一系列显著的变化。

就世界遗产体系本身来说,已经被关注到的加强自然与文化融合的需求,随着《世界遗产名录》中文化景观项目的增加,无论在理念认知还是具体保护管理技术方面都变得更加切实和紧迫。同时,《公约》与可持续发展的目标之间的关系也越来越成为关注重点,加之2007年将“社区参与”(community involvement)引入世界遗产全球战略目标,成为第5个“C”,推动了对以往专家主导、以遗产物质形态健康状态为关注重点的保护范式的反思。第二轮定期报告工作也推动了对影响因素的认知,从以往单纯从负面角度关注威胁因素发展为对各种影响因素可能具有的积极、消极作用的双向关注。而结合保护状况报告(SOC)数据的统计分析,使人们看到管理因素是所有影响因素中最普遍、最突出的因素[4]。

就能力建设的大环境来说, 越来越多的机构加入世界遗产体系,包括更多的二类中心、高校和UNESCO教席以及很多专业机构和组织,能力建设行动有了更多的参与者和资源。信息时代网络技术的发展也创造出更宽广、更灵活的学习、交流条件,使能力建设的模式有了从“知识传播”向“知识获取”模式转化的可能。

在这些背景和变化趋势下,世界遗产能力建设战略在2011年第35届世界遗产大会上应运而生。这是一套在理念引领下路径清晰的工作框架,核心内容[5]可以概括为以下3个方面。

(1)结合相关数据统计分析,梳理出世界遗产保护管理需要应对的一系列关键问题:①降低灾害风险;②可持续旅游;③遗产影响评估;④有效的管理;⑤社会参与;⑥加强国家一级的立法和行政框架;⑦提升公众对《公约》的认知;⑧更好地将世界遗产工作程序纳入相关规划机制。

(2)提出了2个重要的范式转变。一是从培训转向能力建设。根据2006年UNDP对能力(capacity)的定义—个人、组织和社会履行职能、解决问题和以可持续的方式设定和实现目标,世界遗产的能力建设需要关注:①能力建设的对象不只是对遗产保护管理负有直接责任的专业工作者,提升他们的知识、能力和行为方式,同时需要为决策者、政策制定者赋能提升组织架构的整体能力,并面向公众和与遗产相关的网络群体,与之建立更动态的联系,通过更具包容性的方式形成更广阔的互惠;②无论对那个层面的受众,能力建设都应该是一种以人为中心的模式,通过与个人团体的合作,提升管理文化和自然遗产的方法;③世界遗产的能力建设不应局限于世界遗产层面,也应推动其他更广阔遗产的保护和管理实践;④能力建设应成为世界遗产委员会保护世界遗产OUV和其他价值最具成本效益的方式,确保遗产与社会之间的互惠。二是能力建设需要关注如何更好地将文化与自然融合在一起,而不是以往各行其是的模式,需要加强两个领域知识、能力和经验的互鉴。

(3)确立了战略的任务、愿景和广泛的参与者,并将这些结合起来设定了一套系统的行动框架。这一行动框架包括10个具体目标,对应世界遗产5C全球战略目标,进而将这10个目标分解为58个行动要点,每个行动要点都有具体的受众指向和可能的参与者。这个行动框架也阐明,在5C之中,能力建设对其他战略目标的支撑作用。

1.3 世界遗产能力建设战略的实施概况

自2012年开始,对世界遗产能力建设战略实施情况的报告审议成为每年遗产大会的一项议程内容。从历年通过审议的报告③来看,该战略的实施大致可以分为4个层面。

(1)以ICCROM、IUCN等咨询机构开展的课程模块和专题培训项目开发、资源手册的出版和多语种版本的发行、合作关系与平台建设、发布年度通讯宣传推广能力建设项目等具有主导性的能力建设工作;

(2)咨询机构和众多二类中心合作落实的一系列具体培训项目或相关学术活动;

(3)在咨询机构和遗产中心支持下,结合第二轮定期报告成果开展的区域、子区域的能力建设战略制定和实施,使能力建设总体框架能更有针对性地结合地区需求甚至具体缔约国的需求;

(4)咨询机构、遗产中心与全球各地高校、专业机构、世界遗产体系中一系列专题项目相结合开展的合作,构建更广泛的能力建设合作网络。

从总体进程来看,战略发布后,近10年的发展又可以“世界遗产领导力项目”的启动划分为前后2个阶段。前一阶段可以看作一个承上启下的酝酿期,上述4个层面的工作都得到了推动,咨询机构将世界遗产理念和工作程序的相关知识内容整理成模块嵌入到已有的保护专业培训项目中,也开发出遗产影响评估、可持续旅游等一系列针对世界遗产管理需求的新培训项目,并开始探索突出战略新理念的课程。至2015年获得挪威政府资金支持后,由ICCROM主导并与IUCN合作启动了为期6年的世界遗产领导力项目(World Heritage Leadership Programme)。该项目基于能力建设战略指出的范式变化——衔接自然与文化的能力建设,提出了新阶段能力建设工作的5个重点模块[6]:①融合自然、文化、社区的有效管理——在更广阔的背景下,识别自然、文化、社会价值之间相互关联的特征,保护遗产地不同层级的价值,推动可持续发展;②提升人类社会的韧性——将风险灾害管理整合到遗产保护管理框架中,提高世界遗产对灾害与威胁,包括气候变化的适应力;③影响评估——利用影响评估工具识别、评估可能发生的变化,对遗产的潜在影响,进而采取科学应对措施;④汇集知识和智慧的遗产地——通过遗产地保护管理的实践积累,使其成为汇集理念与实践经验的学习资源;⑤领导力全球合作网络——促进不同参与群体之间的交流,建立个人与机构之间的和协作网络。

在此之后,这5个模块成为全球世界遗产能力建设的聚焦方向,开启了一系列新的重大行动。其中包括:以2015年“以人为中心的保护路径”(people centred approaches to conservation)为代表的一系列新型培训项目;将已有的4本资源手册重新整合,纳入新的范式、理念和方法,从使用需求出发,提供从基本原则到导则以及应用层面的工具在内的综合能力建设指南手册(EoH2.0版本);以PANORAMA-Solutions for a Healthy Planet④为代表的线上学习平台;2017年开始和世界遗产地管理者论坛的合作,将上述前4个模块的内容融入该论坛,并将这一论坛纳入第5个模块,使其成为世界遗产领导力全球合作网络的重要组成部分[7]。

2 世界遗产地管理者论坛的创办和发展

2.1 世界遗产地管理者论坛的创立

首届世界遗产地管理者论坛于2017年6月30日—7月6日在波兰克拉科夫举办,由ICCROM和波兰国家遗产局联合世界遗产中心、ICOMOS和IUCN世界遗产领导力项目组共同组织创办(图1)。设立世界遗产地管理者论坛的最初目的是,为了弥合《公约》执行中决策机制和具体执行者之间的脱节现象。一方面,世界遗产保护的理念和方法在不断发展和完善,并推出了一系列希望推动全球世界遗产保护管理水平的工具、指南,在上层治理体系和运行机制方面看似越来越系统完善;另一方面,咨询机构从反应性监测中发现,在遗产地层面的管理者们往往并不深入了解这些发展,甚至对《公约》的主旨、对遗产监测、遗产影响评估报告、定期报告等世界遗产执行机制的重要工作程序都不甚了解,致使他们在遗产地日常保护管理中难以有效发挥管理者的关键作用。特别是这些具体执行遗产大会决议的遗产地管理者,往往没有直接参与大会讨论和决议过程,导致他们不容易理解决议的针对性和具体意图,在执行中出现种种偏差。首届论坛的组织方式和内容安排上都体现出对上述问题的针对性。

图1 第1届世界遗产地管理者论坛研讨过程(来源:http://whc.unesco.org/en/documents/159885, ⒸNarodowy Instytut Dziedzictwa)

(1)在参与者选择上,论坛组织者邀请来自全球各地且在当届世界遗产大会上将被讨论审议其保护状况报告的遗产地管理者参加,提升了论坛的针对性,也确保了参与者积极的参与状态。

(2)在论坛内容上设置2部分重点:一是引入前面能力建设积累的培训模块,由世界遗产中心、咨询机构专家等对世界遗产管理的基本理念、逻辑和方法以及遗产监测、SOC、EOH等工具进行系统讲解;二是参与者分享实际案例,并就当前世界遗产保护状况面临的普遍性、典型性问题进行研讨。

(3)在时间组织安排上,将论坛和遗产大会决议程序有机结合,论坛于大会前召开,经过集中研讨后,论坛参与者全程旁听遗产大会第7项关于保护状况报告的议程,帮助遗产地管理者更直接地理解国际专家、委员会和公众(参会NGO、观察员等)对他们掌管的遗产地保护状况发表的意见和委员会决议产生过程。

(4)在成果输出上,最终由参与者共同起草一份世界遗产地管理者声明,由与会代表在遗产大会第7项议程中向委员会和全体与会者郑重宣读。

首届论坛宣言从在地管理者的角度对世界遗产生态系统、执行机制提出了一系列建议,并重点关注了能力建设。宣言认为:为世界遗产制定的保护和管理标准应成为更有效地保护所有遗产的催化剂。提出能力建设需要进一步关注不同管理级别和受众需求的多样性,动员缔约国的资源支持和国际援助,强调沟通谈判能力在建立共识、解决冲突中的重要性,并提出以多方参与的方式开发、更新和传播关于实践经验和案例研究的知识数据库。同时,论坛宣言中明确提出,希望委员会准许在咨询机构的能力建设任务范围内为世界遗产地管理者建立一个网络联盟;在区域建立交流机制,管理者代表应每年聚会,最好在遗产大会同期,延续分享和研讨[8]。

总体来说,尽管作为新生事物的首届论坛影响力还相对有限,预期的百人规模⑤而实际参加的遗产地管理者代表只约50人,但这些带着问题和期望的一线实践者和国际专家间的研讨成效是显著的。加之论坛清晰的目标和组织形式,在遗产大会上的高调曝光和试图构建的对话机制,都使其具备了成为世界遗产能力建设构建全球合作网络重要平台的潜力。

2.2 第2、第3届世界遗产地管理者论坛概要回顾

第2届论坛于2018年6月21—28日在巴林的麦纳麦举办,共有来自33个国家的58位世界遗产地管理者代表受邀参加。本届论坛在策划阶段即确定了核心主题——“世界遗产管理者—角色、责任和能力建设需求”。

对所谓管理者角色的反思是本届论坛的重要贡献之一。第2届论坛宣言中提出:遗产地管理者(site manager,单数形式)⑥这一概念没有完全捕捉到这种复杂性,错误地暗示遗产地管理是可能由一个人承担的任务。为了确保遗产地的可持续发展,遗产地管理者们需要跨学科的经验和知识,处理复杂的、在时间方面非常棘手的问题。所谓管理者不是一个人,而是一个群体,这是理解遗产地管理复杂性重要的一步⑦。因此,代表们建议世界遗产系统能够以一种更正式的方式认识到遗产地管理者角色和责任的复杂性,帮助他们在国家和国际层面获得充分的认可和授权,得到体制上的支持、充足的资源,获得及时的信息和数据,更好地发挥桥梁作用,把《公约》的价值和思想传达给当地的社会结构。通过讨论代表们认为:尽管世界遗产千差万别,但从管理者群体的角色来说又有共性,并将其角色归纳为价值的“守护者”和参与遗产管理各方之间的“沟通者”两方面[9](图2)。

图2 第2届世界遗产地管理者论坛代表在遗产大会上宣读论坛宣言(来源:作者自摄)

第3届论坛于2019年6月26日—7月4日在阿塞拜疆的巴库举办,共有来自41个国家的64位世界遗产地管理者代表受邀参加。本届论坛的主题为“迈向可持续的遗产管理”。具体议题包括:①世界遗产公约的原则和目标;②世界遗产监测的方法和手段;③将可持续发展的观点纳入世界遗产公约进程;④管理制度和管理规划;⑤世界遗产管理有效性评估;⑥遗产地对气候变化的应对;⑦世界遗产和可持续旅游;⑧网络交流和信息共享。

这些议题较为系统性地响应了遗产地管理者能力建设的需求,纳入了一系列新开发的能力建设模块,并对可持续发展、气候变化等近年来世界遗产领域的重大议题作出了回应。

本届论坛的宣言重点围绕遗产地管理者能力建设提出两方面建议:一是呼吁国家、区域、地方各级关注实施“世界遗产能力建设战略”;二是提出沟通是遗产管理能力建设中的基本组成部分,不仅在国际层面,也在地区和国家层面[10]。

2.3 往届世界遗产地管理者论坛的阶段性成果

回顾前3届世界遗产管理者论坛,大致可以归纳出以下阶段性成果:

(1)论坛的组织模式基本成型,纳入世界遗产领导力项目框架,由世界遗产中心、ICCROM、IUCN、ICOMOS等咨询机构作为主导团队,建立起论坛和世界遗产能力建设战略紧密的衔接;世界遗产大会主办国作为联合主办方,与主导团队共同探讨当届主题,为讨论注入本国的实践经验和重点关切,并为论坛提供可供实地考察研讨的遗产地案例,同时也为世界遗产能力建设项目提供资金、资源支持。

(2)将遗产地管理者作为一个重要群体引入世界遗产大会活动和议程,使一线管理者与遗产大会决策者双方更直接、更全面地相互了解,最终以管理者共同起草的论坛宣言形式向委员会和大会与会者传递来自一线管理者的心声和谏言。

(3)在全球世界遗产的多样性的背景下,对遗产地管理者身份、责任和能力建设进行再认识。一方面,这些认识契合了能力建设战略提出的受众群体框架;另一方面,咨询机构和一线实践者对此的共识,也不断推动着能力建设具体内容、方式方法的更新。

和一般遗产保护领域的国际培训项目不同的是,世界遗产管理者论坛的对象非常明确。3届管理者论坛共吸纳来自全球109个遗产地150多位管理者代表参加⑧,逐步构建起一个新的、融合了文化与自然遗产、全球性对话、交流与合作的网络。如论坛创办时所预期的,这个模式的持续发展,可较快速地实现对全球世界遗产一线管理者普及性的能力建设。论坛活动既是对一线管理者的能力建设平台,也是对《公约》执行机制进行完善的能力建设过程。

3 第4届论坛的发展和变化

3.1 第4届论坛的组织与执行概况

由于中国是第44届世界遗产大会的主办国,因此成为第4届世界遗产地管理者论坛的联合主办方之一。2019年年底,中方工作组提出论坛的主题建议——“治理与世界遗产可持续发展”。2020年1月,中方起草《第4届世界遗产管理者论坛——概念文件(中方建议)》。2020年2月初,世界遗产中心、ICCROM组织方反馈,赞同中方概念文件提出的主题方向,并结合往届论坛经验、世界遗产领导力项目成果,提出调整建议。经双方协商,论坛主题确定为“World Heritage governance-Being prepared to manage change and continuity”,并初步拟定了4个论坛分议题。

由于新冠肺炎疫情在全球蔓延,第44届世界遗产大会无法如期举行,管理者论坛的策划组织工作也随之暂停。当遗产大会确定以线上为主、线下为辅的形式召开之际,对于管理者论坛是否延续曾经有过一段时间的犹豫。主要原因是:管理者论坛规模较大,且论坛是否成功很大程度上依赖于参与者互动交流的程度,这既是论坛的目的之一,也是论坛取得良好成效的关键。线上为主的形式很有可能将论坛转变为授课模式的培训因而失去论坛的特色。最终在中方论坛策划团队和大会技术支持团队的大力支持下,国际组织同意继续举办,并借此机会积极探索线上为主的论坛组织模式。

2021年4—5月,论坛组织工作正式重启。在前一年的工作基础上,经过若干轮线上会议,于2021年5月最终确定并发布论坛概念文件,开启报名程序。

经过筛选,来自48个国家的90位管理者代表应邀参加了本届论坛。这是历届中参与规模最大,并且在地区、性别等方面参会代表分布最均衡的一届。对应本次论坛提出的主题,对代表的筛选也从遗产地在地管理者代表,扩展到在缔约国负责区域或国家遗产管理的决策者代表。本届论坛共有10位来自中国不同遗产地的管理者代表和2位观察员参加,这也是中国代表第一次参加这一国际论坛。

最终论坛于2021年7月6—13日举行,和遗产大会一样采取线上线下结合方式,国际专家和国际代表全部在线上参加,中方主办团队和部分中方代表集中在福州线下会场。经过6天议程,论坛参与者共同起草的本届论坛宣言,由3位代表以视频录像方式在遗产大会第1天的议程中宣读。

3.2 第4届论坛的主题与内容策划

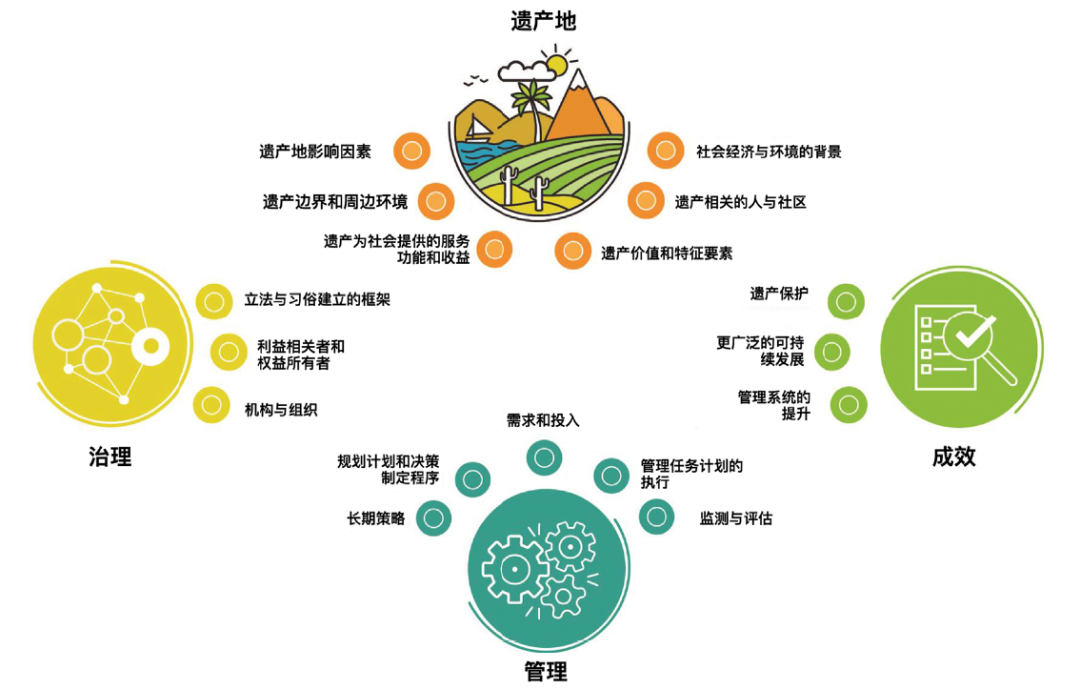

在本届论坛策划初期,中方工作组回顾往届论坛历程后认为,往届论坛对在地管理者能力建设的讨论已经比较充分,但考虑到遗产地管理者不仅是相关政策与在地工作之间的传递者、沟通者,更应该是提升治理水平、完善治理环境、创新治理机制过程中智慧和力量的提供者。而遗产地在地管理又切实需要上层治理体系的支持,特别是在遗产地建立可持续发展的长效机制时更是如此。我们也可以看到:基于对第二轮定期报告反馈的总结治理层面的要素,在第三轮定期报告中得到了更高关注,成为中长期跟踪评价全球世界遗产保护管理状况6大类关键指标中的一类[11]⑨。这一提议与世界遗产领导力项目正在进行的探索不谋而合。该项目在对世界遗产管理手册的改版提升方案中,也将治理层面的要素作为一个重要方面的内容纳入世界遗产管理系统(图3)。

图3 在编的新版世界遗产管理手册中对管理体系的解读图示(来源:作者译自论坛中Eugene.Jo的专题报告)

经过中外组织方的沟通,对本届论坛将主旨引向治理的目的和意义达成了以下4点共识。

(1)治理(governance)一词包含了决定对地方和景观行使权力和责任的方式、作出决策的方式,以及权利所有者和利益相关方—包括女性、青年、本土民族和地方社区—介入、参与该地方的使用和管理,并受其影响方式的各种规范/规则(包括法律、习俗等)、制度和程序。

(2)遗产地管理者的工作是实现在保护遗产价值、改进遗产管理系统并使之适应新环境,以及保证遗产地为与之相关的人和更宏观的社会带来利益等方面的良好结果。

(3)为达到上述结果,遗产地管理需要在适宜、公平和包容的治理安排(governance arrangement)中进行。治理安排是实现管理的正式、传统和非正式、国家和地方层面的决策框架。合法性、透明性、责任、对法律(法制)的尊重和适应变化的能力等因素,都体现出治理的水平。治理安排应包括与遗产地相关的人的纳入和参与,包括拥有与该地相关的特定权利的人。从最广义的角度看,治理关注的是维持各种经济和社会目标之间,以及个体与集体目标之间的平衡。治理框架的建立是为了促进资源的高效使用,同时需要对这些资源的保护负责。其目标是尽可能地将个体、遗产和社会的各种利益紧密结合起来。

(4)作为世界遗产治理更宏观框架的一部分,遗产地管理者对治理安排的充分理解,以及为长远的可持续发展,推广改进世界遗产地管理的积极参与措施,均是至关重要的。

疫情的影响,一方面给论坛提供了更长的策划准备周期;另一方面也使论坛策划者看到应对如此重大的危急、变化时,需要自下而上众多层级的共同协作和努力,从而更加坚定了在本届论坛提出这一主题的必要性。

在论坛主题的指引下,策划团队结合往届论坛内容框架,为本届论坛设定了5个具体的分议题。

议题一和二:《公约》与工作程序,世界遗产管理与可用工具。这部分基本延续往届论坛模块,内容以世界遗产基础知识概念培训为主,帮助参与论坛的全球各地遗产地管理者梳理世界遗产管理体系的概貌,理解其执行机制、基本要求和诸如各类监测措施的重要管理工具。关键词在于原则(principles)、程序(processes)和参与者(actors)。对这一背景框架的梳理,也有助于遗产地管理者理解在地管理与世界遗产整体管理、治理的关系,推动世界遗产事业发展相关其他重要机构、部门的关系。

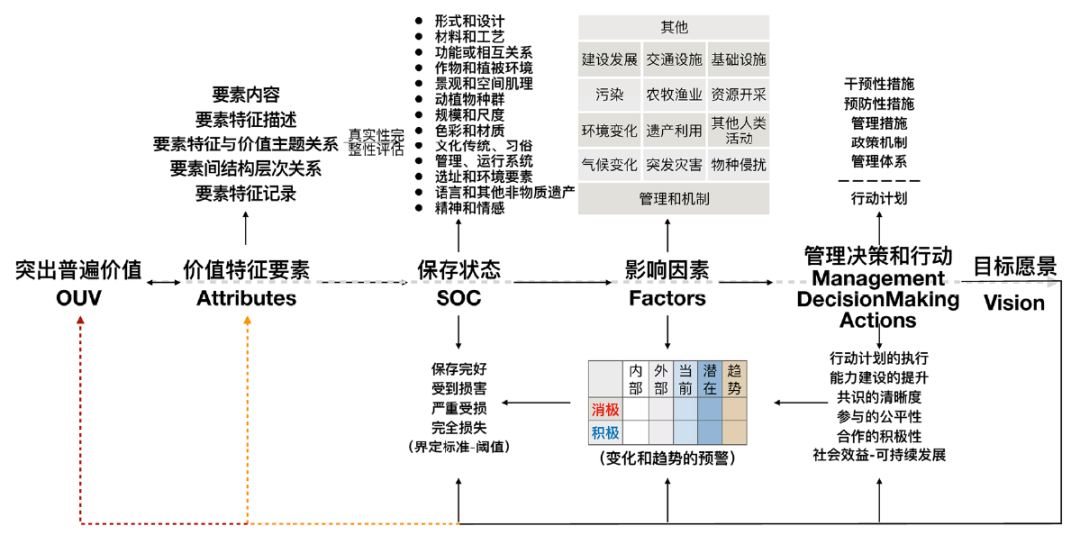

议题三:管理体系、规划和治理安排/机制——理解框架与遗产地管理者在其中的职责。这部分内容聚焦到遗产地,系统阐述当前世界遗产体系对遗产地或遗产场所(heritage place)整体性的理解认知框架,并在这一将遗产和其所在的自然、社会环境整体考量的视角下,梳理遗产管理和治理所需要面对的问题、达成的目标、完成的任务和可能的路径。在较为框架性的解读中,特别强调了遗产价值特征要素(attributes)将遗产价值、保护目标和关键任务贯穿起来建立完整遗产保护管理工作逻辑的重要作用,并对其分析认定方法做概要性的解读和演练。

议题四:社区的可持续发展与做好应变的准备——渐进性、突发性、经济、社会和发展的变化。这部分内容将遗产地放到变化的环境中考察对遗产管理与治理的需求。讨论内容关注了围绕遗产地可能的各方面、多尺度的变化因素,气候变化和新冠肺炎疫情等也被纳入其中。对各类变化的讨论,仍然以价值特征要素建立起逻辑关系,帮助遗产地管理者了解如何通过聚焦与价值特征要素的分析,完成对影响因素的评估、管理目标的建立,并最终通过管理措施实施达成目标。

议题五:参与应变准备的人员与方式——利益相关方、权利所有者、社区参与。基于对遗产地和遗产地所需要应对的变化的理解,对世界遗产管理、治理体系开展更深入的探讨。特别是通过强调遗产地本身的复杂性,遗产和环境关联的整体性,遗产保护和可持续发展目标的综合性,引出当前和未来遗产管理所需要的整体性、组织机制上的包容性,不仅是多学科参与,更需要广泛的权利所有者(right holders)、利益相关方(stakeholders)和社会参与,以及由此需要的从在地管理到上层治理工作的整合协调。

配合上述议题的讨论,论坛将大量具体的案例素材纳入讨论框架。这其中包括贯穿整个论坛各议题讨论的中国案例,也包括在各议题框架内扩展呈现的国际案例。值得一提的是,来自中国的案例,既包括对中国整体世界遗产保护管理-治理体系的解读,对我国世界文化遗产监测总平台运作机制和成效的展现,也包括作为论坛主研讨案例的“鼓浪屿:历史国际社区”,以及在气候变化、新冠肺炎疫情等专题部分分享成功经验的敦煌莫高窟。这些案例较为系统地向世界同行展现了我国世界遗产保护管理的总体面貌、成效、经验和思考,特别是作为世界遗产大国,在国家、地区到遗产地和社区层面多层次的管理-治理体系。

论坛议题的整体设计也在探索通过模块话的专题讨论,串联起完整的世界遗产保护管理逻辑链条。从议题三、议题五,大体串联了对遗产的认知、确定保护管理的愿景和目标、评估分析遗产的状态、判断保护管理的关键任务和寻求解决问题的方法途径(图4)。

图4 世界遗产保护管理工作逻辑链条示意图(来源:作者自绘)

3.3 第4届论坛的成果和影响

第4届世界遗产地管理者论坛的成果和影响包括以下3方面:

(1)广泛的参与者通过宣言凝聚的共识。由参会代表共同起草的本届论宣言[12],反映了管理者代表在对遗产保护与发展的基本关系、遗产管理与治理的综合系统以及建立和完善这一系统所需的能力建设等方面的共识。宣言首先阐明了论坛主旨中关于“治理”和“管理”的背景内容,指明了治理的缺口和需求,提出遗产地发展过程中更新治理安排并保证其公开透明的方针。宣言强调了《公约》在全球遗产保护工作中的根本地位,并依据《操作指南》突出了治理公平性的重要意义,阐述了世界遗产管理、规划和监测等手段的重要作用;强调了管理体系在国家和地方不同层面上的连通性、社区生活和传统与管理的联系,以及人与世界遗产积极关联的重要性。宣言也指出了在遗产地层面建立共识的困难,强调了不同层面建立共识的意义;针对不同遗产地的多样性,突出了持续性动态管理的作用,作为对“应对变化和连续性”的补充和深化,更全面地回应了论坛主旨。

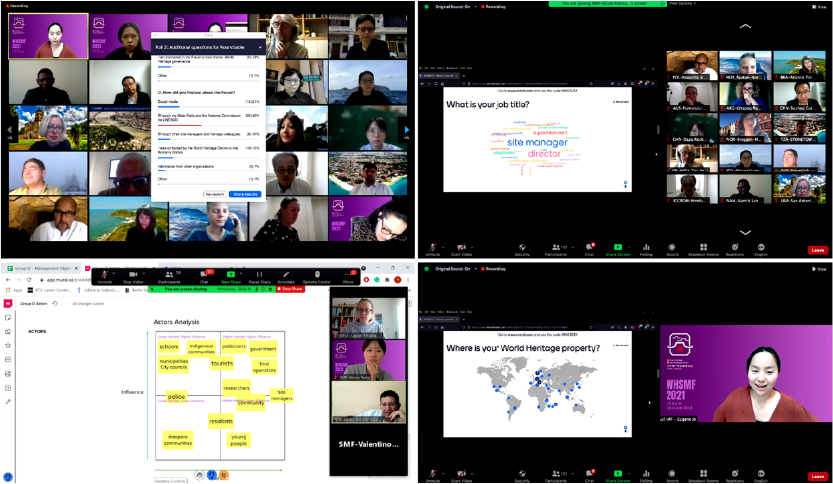

(2)线上线下论坛组织能力和经验的积累。由于在如何组织大规模线上讨论的方式方法上做了较充分的准备,借助线上会议平台功能,设计了多种促进提升参与者参与的头脑风暴、实时问卷调查、互动讨论等形式;论坛组织者对线上会议实时文字对话功能的充分运用,以及承办方技术团队在进程中给予的出色技术支持,使得论坛线上线下讨论始终处于积极热烈的氛围中(图5、图6)。来自ICCROM、参加了历届论坛策划组织的主创人员Eugene.Jo评价:此次线上为主的论坛在很多方面互动讨论的效果,甚至好过以往线下论坛,这给组织方未来运用类似形式举办论坛以更大的信心甚至更高的期待。本次论坛组织执行技术层面的探索,其实也是世界遗产能力建设项目应对环境变化和挑战提升行动能力的过程。

图5 借助技术手段实现对线上分组讨论情况的实施呈现和管理组织(来源:论坛工作组)

图6 论坛中运用的多种线上实时互动讨论方式(来源:论坛工作组)

(3)对能力建设资源手册更新工作的推动。如前文所述,世界遗产领导力项目正在对原有的世界遗产资源手册进行整合和更新,逐渐形成一套融合了新理念的知识内容阐述体系。本届论坛为这些阶段性成果提供了一个较为全面的检验机会。在论坛的讲解、讨论互动中可以看到:世界遗产基本工作程序、管理目标、利益相关者分析、影响因素分析、治理框架和管理规划等模块理论和基本方法都能得到大部分参与者的理解,价值特征要素认定的逻辑和方法相对有较高的理解认知门槛,而尽管有贯穿始终的遗产地案例作为研讨素材,但由于没有实地考察条件,将理念方法应用于具体案例的过程显示出相当大的理解差异,理论联系实践的研讨环节在方式方法上还有待进一步优化。总体上,论坛中的反馈应该可以帮助领导力项目组更好地完善新版手册的更新。

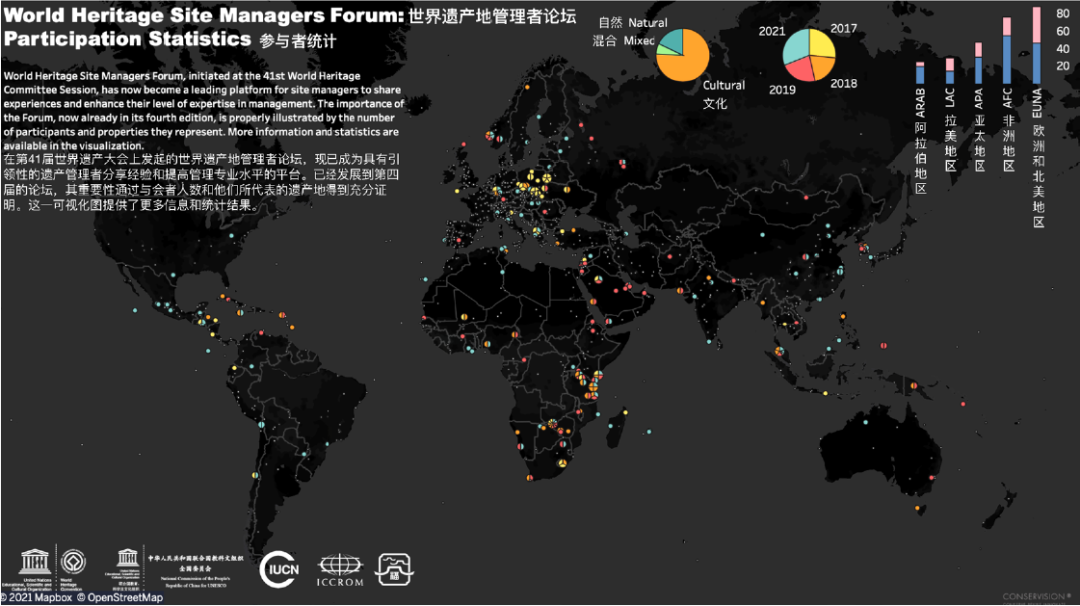

(4)对能力建设全球合作网络的推动。本届论坛在规模和参与度上的成功,进一步丰富、加强了初具规模的全球遗产地管理者合作网络,使更多的世界遗产管理者可以从这个网络中获得共鸣、启示和可能的合作资源。同时,中方在此次论坛策划组织工作中的深度参与,也为将来中国与国际组织在世界遗产能力建设的相关合作拓展了新的可能性(图7)。

图7 中方工作组为管理者论坛整理制作的历届遗产地参会代表分布互动地图(来源:https://whc.unesco.org/en/whsmf2021/)

4 结束语

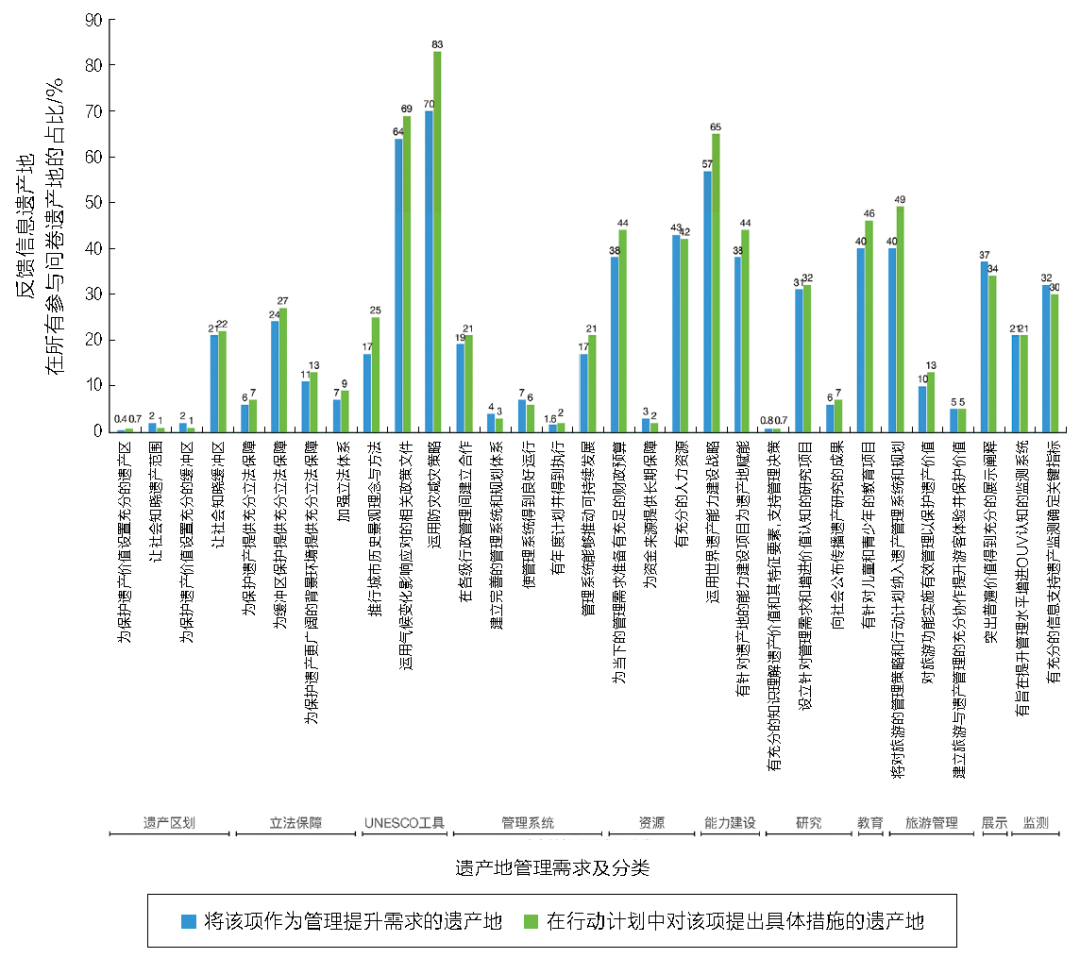

作为联合国教科文组织的旗舰项目,世界遗产的价值不仅是遴选值得全人类理解、尊重、共享和传承的遗产,更需要通过世界遗产有效的保护管理,汇集人与环境可持续发展的智慧,这2方面都需要能力建设的支持。这使能力建设成为世界遗产全球战略5C目标中一个重要且特殊的组成部分。世界遗产项目的广泛参与者围绕这个目标作出了持续的努力探索,除了向全球传播《公约》理念、系统落实《公约》执行机制,更响应环境的变化,在理念、方法上不断作出调整更新。这些重要的变化包括:从专业知识技能培训转向视野更完整、体系更综合的管理甚至治理能力建设;从针对遗产物质形态静态健康状态的保护转向更关注理解变化、应对变化的动态管理能力训练;从面向专业群体的能力建设转向包容多个层级甚至是面向所有人的能力建设……世界遗产能力建设这些与时俱进的转变发展,是保持世界遗产项目持久的活力和号召力的重要基础和必然途径。从世界遗产第三轮定期报告反馈的信息来看,这一点得到了广泛的共识。以亚太地区世界遗产地对管理需求的判断和计划采取的措施来看,将能力建设在相当多的遗产地被列为较迫切的需求,灾害风险、气候变化等应对策略更是其中最为突出的迫切需求(图8)。

图8 亚太地区第三轮定期报告汇总中对遗产地管理需求和行动计划的统计分析(来源:作者自绘)

以往几届世界遗产地管理者论坛的发展,反映了世界遗产能力建设理念和方法的转变,并已被纳入世界遗产能力建设全球合作网络。相信在未来的实践中,论坛会更积极地参与能力建设战略的发展。但从论坛期初试图构建基层管理者和世界遗产决策机制之间的对话这一初衷来看,管理者代表通过论坛发声的渠道已经建立,但在大会议程上委员会并未对每届论坛的宣言,特别是宣言中提出的需求、建议作出回应,对话机制似乎不完整。期待在未来大会议程的设置中,能够有对管理者论坛,包括青年论坛宣言、谏言的实质性回应,而不仅是形式上引人注目的单向宣讲,也期待未来的论坛能够不断聚焦新问题,汇聚出更广阔的合作网络,推动世界遗产能力建设在全球的遗产保护管理和可持续发展中发挥更积极、更广泛、更深远的作用。

① 早在1994年,世界遗产委员会就曾委托ICCROM和IUCN这2个咨询机构制定过关于世界遗产的培训战略,但那时的战略制定是划分为文化和自然2方面分别开展的。

② 2007年加入第5“C”——Community,4C战略发展为现在的5C。

③ WHC-12/ 36.COM/9B,WHC-13/37.COM/6,WHC-14/38.COM/6,WHC-15/39.COM/6,WHC/16/40.COM/6,WHC/17/41.COM/6,WHC/18/42.COM/6,WHC/19/43.COM/6, WHC/21/44.COM/6。

④ PANORAM A-Solution for a Healthy Planet线上学习平台网址:https://panorama.solutions/en.

⑤ 根据当时世界遗产的项目数量,百人规模意味着10年左右在全球世界遗产中,大部分都有代表参与过该论坛。

⑥ 在首届论坛背景声明中对所谓管理者有这样的表述:“在各组利益相关者中,通常都有一个管理者(a single manager)担负着主要的职责,监督和领导具体这个遗产地的管理决策……我们将其称为世界遗产遗址管理者。”

⑦ 现在世界遗产官方网站上对该论坛的名称均已采用复数形式,统一为“World Heritage Site Managers Forum”。

⑧ 一般情况下,对论坛参与者的选择遵循一个遗产地一名代表,尽量不重复的原则,以扩大论坛的参与面。但有2个因素会导致例外:一是和历年提交保护状况报告(SOC)的情况相关,对特定亟待能力建设支持改善保护状况的遗产地,可能会多次邀请管理者参加论坛;二是出于保障论坛组织过程中交流效果的目的,会邀请往届论坛中非常活跃的成员继续参加,同时也起到在各届论坛间传递经验、增强延续性的作用。这些情况在图8中可以得到清晰的展现。

⑨ 这6大类指标包括:保护状况、管理、治理、协作、可持续发展和能力建设。

参考文献

Observations on New Trends in World Heritage CapacityBuilding Strategy Via the Context of the World Heritage Site Managers Forum

WEI Qing

(Conservision Cultural Consulting Co.,Ltd.,Beijing 100192,China)

Abstract: The Fourth World Heritage Site Managers Forum was held during the 44th Session of the World Heritage Committee in 2021. The Forum, launched in 2017, has been included in the framework for the implementation of the World Heritage Capacity Building Strategy and has become an important part of the global cooperation network on World Heritage Capacity Building. This article reviews the development process of World Heritage capacity building, sorts out the many factors that have affected the develo pment of World Heritage in recent years, and the responding changes in World Heritage capacity building strategy. Through the analysis of the development of the previous World Heritage Site Managers Forums, especially the theme, content and organization and implementation of the Fourth Forum, the latest developments and directional changes in the World Heritage capacity building strategy and its positive role in the implementationof the World Heritage Convention are examined.

Keywords: World Heritage;capacity building;World Heritage capacity building strategy;World Heritage site managers forum

在清源后台回复“世界遗产大会”,或扫描下方二维码可查看清源2015-2022年世界遗产大会文章合集。

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):世界遗产大会观察|从世界遗产地管理者论坛观察世界遗产能力建设新趋势

规划问道

规划问道