导读

工业遗产保护利用与工业用地更新紧密相连,过去经受过双重压力,今天在新时代,正面临着双重机遇,需要我们站在战略的高度,采用新思维,进行新实践。在城市职能提升,城市规模扩张,城市建设用地减量发展的背景下,各地在城市总体规划中纷纷减少工业用地比例,把低效工业用地作为城市更新的重点。北上广以及各个省会城市,将城市中心传统工业企业搬迁进行房地产开发,为土地财政提供了大力支持;之后,城市工业用地更新逐渐转变为建设文化创意产业园、科创园,以及公共服务配套,并成为当下工业遗产保护利用的主流。而深圳从去年开始根据城市发展的新需求,采取的新做法,为工业用地更新和工业遗产保护利用提供了新的思路。

本文字数:6820字

阅读时间:21分钟

作者 | 刘伯英

清华大学建筑学院副教授

一

时代背景

1

双重压力

我国在改革开放进程中把握国情,顺应时代发展潮流,建立了充满活力的社会主义市场经济体制;2001年我国加入世界贸易组织,进一步融入经济全球化的浪潮之中,面对更多的机遇与挑战,产业结构不断调整和升级,“资本经济”逐渐向“知识经济”转化。另一方面,由于城市化进程不断加快,人口持续向城市涌入,不少城市为应对开发用地紧张的局面,只能向工业用地“伸手”。在产业结构调整和房地产开发的双重压力下,工业企业实行大规模搬迁,大量工业建筑被拆除,造成资源浪费和生态负担;由于对工业遗产价值的认识不足,致使大量工业遗产毁于推土机之下,或被当作“破烂”和“垃圾”被廉价、野蛮处置,造成历史文化的巨大损失。

上海民生码头粮仓 © 刘伯英

2

双重机遇

2021年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,指出:“在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产,对延续历史文脉、推动城乡建设高质量发展、坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要意义。”

“城乡历史文化保护传承体系是以具有保护意义、承载不同历史时期文化价值的城市、村镇等复合型、活态遗产为主体和依托,保护对象主要包括历史文化名城、名镇、名村(传统村落)、街区和不可移动文物、历史建筑、历史地段,与工业遗产、农业文化遗产、灌溉工程遗产、非物质文化遗产、地名文化遗产等保护传承共同构成的有机整体。建立城乡历史文化保护传承体系的目的是在城乡建设中全面保护好中国古代、近现代历史文化遗产和当代重要建设成果,全方位展现中华民族悠久连续的文明历史、中国近现代历史进程、中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程、中华人民共和国成立与发展历程、改革开放和社会主义现代化建设的伟大征程。”

“到2025年,多层级、多要素的城乡历史文化保护传承体系初步构建,城乡历史文化遗产基本做到应保尽保,形成一批可复制可推广的活化利用经验,建设性破坏行为得到明显遏制,历史文化保护传承工作融入城乡建设的格局基本形成。到2035年,系统完整的城乡历史文化保护传承体系全面建成,城乡历史文化遗产得到有效保护、充分利用,不敢破坏、不能破坏、不想破坏的体制机制全面建成,历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局,人民群众文化自觉和文化自信进一步提升。”这为工业遗产纳入城乡历史文化保护传承体系,落实保护传承的重点任务,弘扬历史文化、推进活化利用、融入城乡建设指明了方向。

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,明确提出实施城市更新行动,努力实现建设宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市的总体目标。这是党中央站在开启全面建设社会主义现代化国家新征程的战略高度,根据城市发展的新阶段、新形势和新要求,为解决城市发展中的突出问题和短板、提升城市发展质量做出的重大战略决策部署,也是“十四五”以及今后一段时期我国推动城市高质量发展的重要抓手和路径。我们要深刻领会实施城市更新行动的丰富内涵和重要意义,坚持系统观念,认识工业遗产保护利用与城市更新的关系,从而实现“双赢”的目标。

2021年8月,住房和城乡建设部起草《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,指出“实施城市更新行动,要顺应城市发展规律,尊重人民群众意愿,以内涵集约、绿色低碳发展为路径,转变城市开发建设方式,坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主,坚持应留尽留,全力保持城市记忆,保持老城格局尺度,延续城市特色风貌。严管大拆大建,加强修缮改造,注重提升功能,增强城市活力。” 防止城市更新变形走样,严格控制大规模拆除;防止沿用过度房地产化的开发建设方式、大拆大建、急功近利等问题。为工业遗产保护利用创造了良好的条件和环境,历史文化保护传承和城市更新成为当前工业遗产保护利用的双重机遇。

广州太古仓 © 刘伯英

二

工业遗产与历史文化传承

工业遗产是具有历史、技术、社会、建筑或科学价值的工业文化遗迹,见证了工业化强国工业化的进程,是人类工业文明里程碑,是世界遗产的重要组成部分。

1

世界遗产中的工业遗产

工业遗产与联合国粮农组织的全球重要农业遗产、世界灌溉工程遗产互有交集,还包括部分工程遗产,再加上工业遗产由于产业门类繁杂多样,因此由于标准、尺度和范围不同,在国际上并没有世界遗产中工业遗产的精确统计[1]。国内学者杜垒垒在2021年中国第11届中国工业遗产学术研讨会上发表的论文中显示,截止到2020年底,世界遗产中的工业遗产达到81项[2]。

2.1.1 英国:世界遗产32项,其中工业遗产9项

英国是工业革命的肇始之地,是世界上开展工业遗产调查、研究和保护最早的国家。由于2004年入选的海上商城利物浦在本届世界遗产大会遭到除名,世界遗产继续维持在32项,其中工业遗产从原来的10项减至9项,依然是世界遗产中的工业遗产数量最多、占比最大的国家。卓瑞尔河岸天文台隶属于英国曼彻斯特大学,位于曼彻斯特大学以南约20km柴郡的乡村中,建成之初只有一些简单的天文观测设备。1952年开始建造射电望远镜,1957年建造完成MARK1望远镜,口径达到67m。望远镜后为纪念推动其建造的洛弗尔·伯纳德爵士更名为洛弗尔射电望远镜,它是卓瑞尔河岸天文台的标志性建筑,也是世界各地天文学者、爱好者朝圣的圣地之一。望远镜的建造使用了两艘英国皇家海军退役战舰君权号和复仇者号的主炮塔作为望远镜俯仰转动装置的主要组成部分,这两个经历过战争洗礼,用来转动炮塔点燃战火的钢铁机器,在和平年代成为射电望远镜的主要构件,化身为未来科学的传动轴承。2019年卓瑞尔河岸天文台入选世界遗产名录,填补了见证人类科技发展的空白[3]。

卓瑞尔河岸天文台 © 网络图片

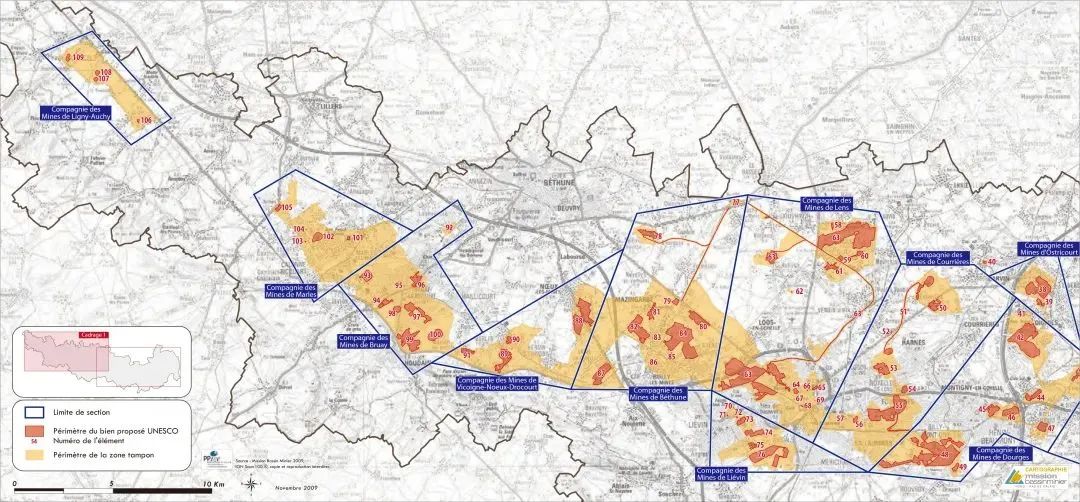

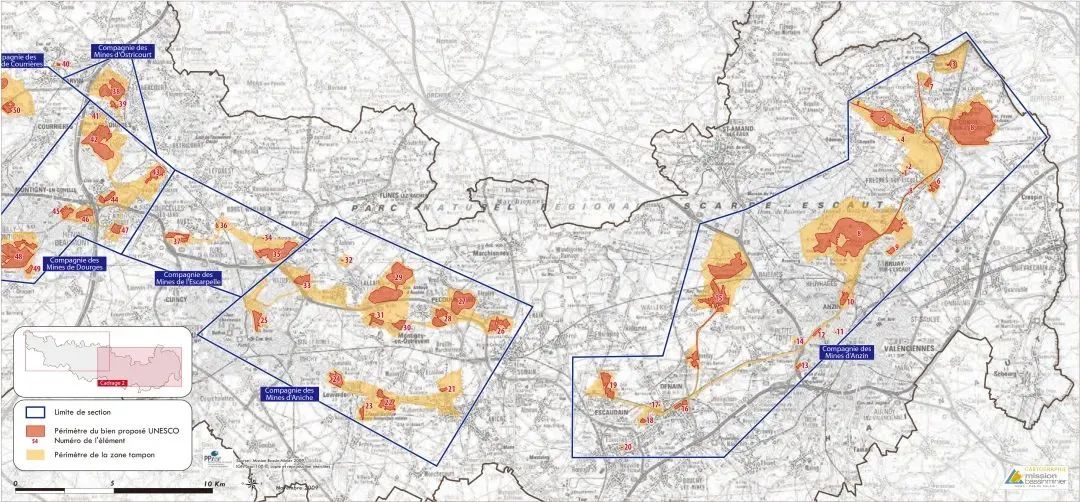

2.1.2 法国:世界遗产49项,其中工业遗产5项

法国与英国隔海相望,最早从工业革命的技术传播中受益,工业遗产呈现类型多样的特点。北部–加来海峡的采矿盆地位于法国北部加莱海峡大区,占地12,414km²,相当于法国领土总面积的2.3%,是法国的传统工业区。从18世纪初直到20世纪90年代,这里就一直是法国煤矿工业重镇,在经营了270年后于1990年彻底关闭。遗产区1,200km²,涵盖了13个矿区,109个独立组成部分,353个建筑单体。包括矿井(最早的一座建于1850年)及升降设施、渣堆(有些占地约900,000㎡,高约140m)、煤矿运输设施、火车站、工人房产及采矿村庄;村庄又包括社会福利住房、学校、宗教建筑、卫生和社区设施、公司员工、所有人及经理的住宅、市政厅等等。这一遗址保留了从19世纪中期到1960年采矿工人的生活和工作状况,正是在这样的环境中工人越发地团结到一起。遗址见证了人们探索创造模范工人城市的努力,这一时期也是欧洲工业时代富有重要意义的一段发展期[4]。

北部–加来海峡的采矿盆地 © 刘伯英

2.1.3 德国:世界遗产48项,其中工业遗产7项

德国的工业遗产以矿山、钢铁等重工业为主,见证了工业强国的历史。如弗尔克林根钢铁厂建造于1873年,利用卢森堡铁矿作为原料炼铁,在这之后的100多年里一直是德国最大的冶铁工厂。弗尔克林根钢铁厂在19世纪和20世纪早期的科学技术史和工业文明史中具有独特的地位,厂房内保留了全套高炉设备,可以展现铸铁完整的生产过程,提供了一个罕见的大型铸铁生产厂的完整画面。

弗尔克林根是世界上第一个大规模使用高炉煤气来推动巨大的鼓风机为高炉提供动力的炼铁厂。1911年建成新的装载平台,为焦炭和矿石提供了世界上最大的电动悬挂输送系统,在世界上首先采用气体干燥净化技术,其大型的矿烧结厂也是世界领先的。这家工厂是世界各地炼铁厂争相学习的榜样,于1986年停产,1994年成为世界遗产。

弗尔克林根钢铁厂 © 刘伯英

2.1.4 其他国家

此外,日本拥有19项世界遗产,其中3项是工业遗产,特别是2015年被成功列入世界遗产名单的“明治工业革命遗迹:钢铁、造船和煤矿”,作为亚洲文化对西方工业价值观的回应,是一个杰出的工业遗址技术集合,展示了19世纪中期封建主义的日本从欧美引进技术,并将这些技术融入本国需要和社会传统中。在基于本土创新和适应西方技术的基础上,成为非西方国家第一次成功实现工业化的独特成就。使日本的工业革命在全球占有一席之地,成为欧洲以外的国家急剧实现工业化的典范。

富冈制丝厂展示的大型纺织设备 © 刘伯英

万田煤矿遗址 © 刘伯英

美国在具有本国特色的国家公园体系中,同样注重工业遗产的保护,大量工业遗产列入国家公园、国家纪念碑、国家地标、国家历史场所、国家历史街区、国家史迹名录、国家遗产区、国家遗产廊道中 ,充分体现出工业遗产在国家历史文化传承中的作用和重视程度。

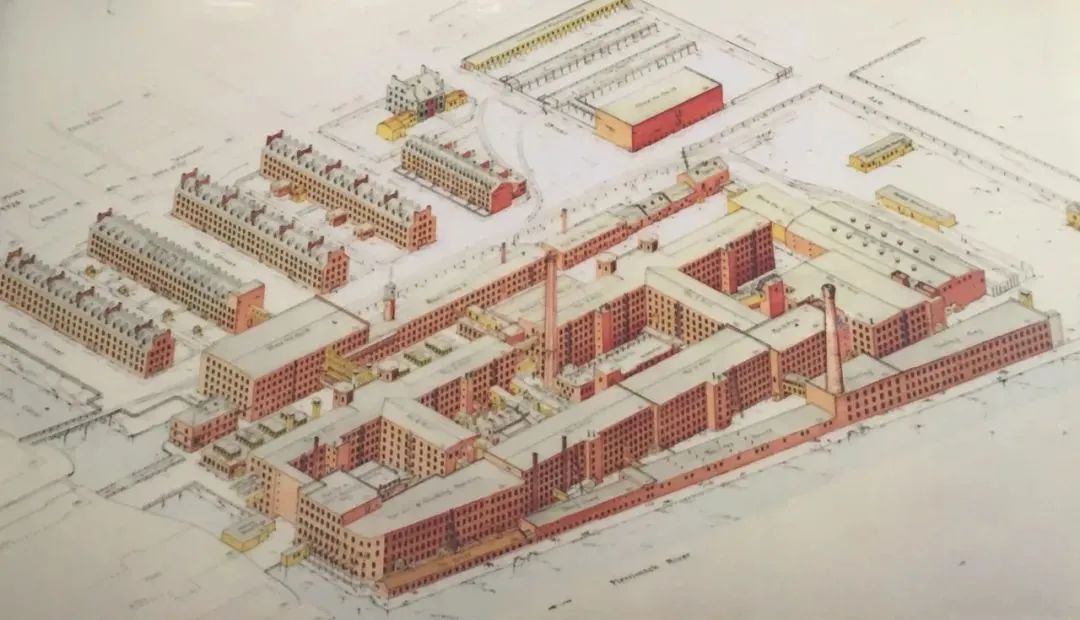

美国洛维尔市劳伦斯纺织公司 © 刘伯英

2.1.5 第44届世界遗产大会

第44届世界遗产大会2021年7月16日至31日在福州成功召开,通过了《福州宣言》,共审议了36项新遗产提名,其中34项获准列入《世界遗产名录》,3项已列入项目实现重大拓展。伊朗纵贯铁路、法国科尔杜昂灯塔、英国威尔士西北部的板岩景观、罗马尼亚罗西亚蒙大拿矿业景观4项工业遗产成功入选,荷兰洪水防线在1996年列入入选的“阿姆斯特丹防线”中得到扩展。中国泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心也在本届大会上成功入选,该项目由22个遗产点构成,包括行政管理机构与设施遗址、多元社群宗教建筑和造像、文化纪念地史迹,还包括系列工业遗产:2处陶瓷和1处冶铁生产基地,以及由3座桥梁、2处码头、1座航标塔组成的水陆交通网络,完整地体现了宋元泉州富有特色的海外贸易体系与多元社会结构。工业遗产在世界遗产名录中的数量有所增加。

目前,中国已经拥有56项世界遗产,但只有青城山和都江堰、大运河、丝绸之路:长安–天山廊道的路网3项广义工业遗产列入世界遗产名录,见证了中国古代农业文明的悠久历史和伟大成就。但工业革命后的狭义工业遗产始终是我国世界遗产的短板,与我国世界第二大经济体,世界产业门类最齐全的国际地位极不匹配,亟待弥补。

在本届世界遗产大会上,值得注意的是英国利物浦海上商城被从《世界遗产名录》上除名。该项目2004年被列入《世界遗产名录》,后因利物浦码头区大规模开发,2012年被列入《濒危世界遗产名录》。然而,开发计划与建设项目在遗产地及缓冲区内持续推进,严重损害了遗产地的原真性和完整性。

利物浦海上商城包括著名的工业遗产阿尔伯特码头,以及威廉布朗大街等利物浦地标在内的6个街区。过去10年间,利物浦市政府批准了码头区总计55亿英镑的重建计划,希望为当地提供更多工作岗位。今年年初当地变本加厉,在遗产区中建设埃弗顿新球场,使大家对利物浦应有的“态度”表示怀疑。因此如何处理好工业遗产保护与城市更新再开发的关系,利物浦海上商城为全世界敲响了警钟。

遗产区内进行的建设开发项目范围 © 网络图片

以埃弗顿新球场为代表的的建设开发 © 网络图片

三

城市更新行动中的工业遗产保护与利用

伴随着城市更新行动的全面开展,各地出台了城市更新管理办法和实施细则;成立了以城市更新为主业的平台公司,传统房地产开发企业也纷纷向城市更新业务转移;成立了城市更新基金,发行城市更新专项债券;大量工业用地更新和工业遗产保护利用问题,进入城市更新的视野。

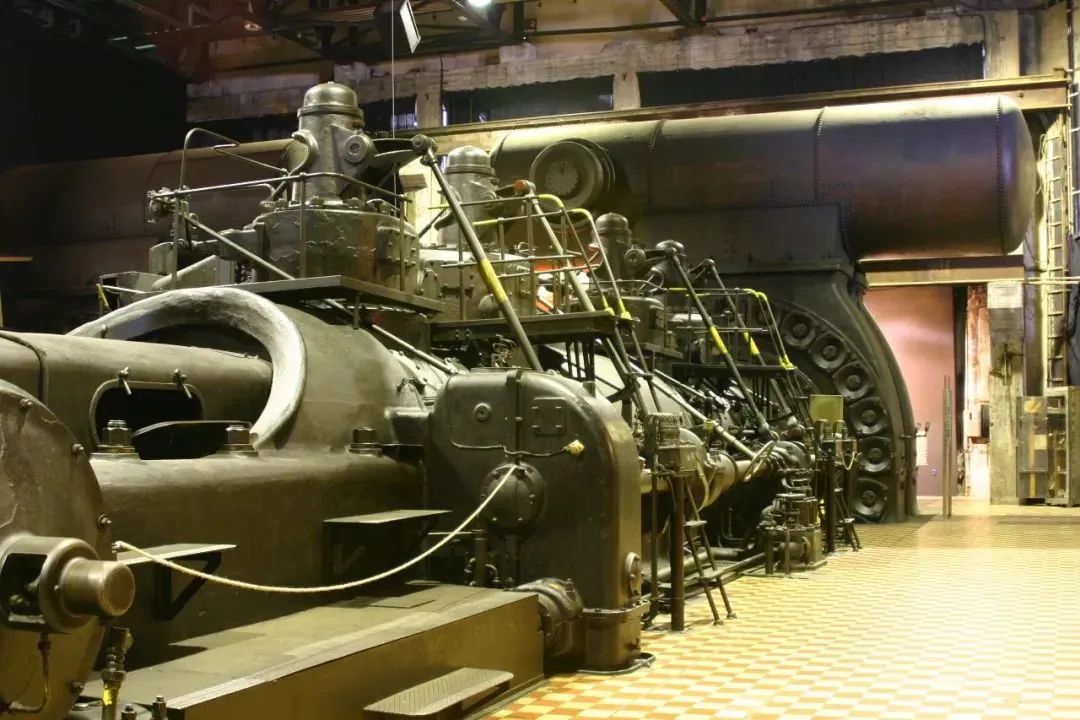

博物馆中展示的大型设备 © 刘伯英

1

北京:低效工业用地“腾笼换鸟”,老旧厂房更新改造

2017年9月《北京城市总体规划(2016年—2035年)》得到中共中央、国务院的批复,规划显示:大力疏解不符合城市战略定位的产业,压缩工业、仓储等用地比重,腾退低效集体产业用地,提高产业用地利用效率。到2020年城乡产业用地占城乡建设用地比重由现状27%下降到25%以内;到2035年下降到20%以内。2016年北京市城乡建设用地现状是2,945km²,工业用地795km²;2020年压减到2,860km²,工业用地715km²,工业用地减量80km²;2035年压减到2,760km²,工业用地52km²,减量163km²。

北京751D-Park © 刘伯英

建立产业园区规划使用性质正负面清单制度,疏解非首都功能,发展新产业、新业态,聚集创新资源、培育新兴产业。充分挖掘工业遗存的历史文化和时代价值,完善工业遗存改造利用政策,引导利用老旧厂房建设新型基础设施,发展现代服务业等产业业态,补充区域教育、医疗、文体等公共服务设施,建设旅游、文娱、康养等新型服务消费载体。对需要改造或有升级改造需求的产业园区,以及属于产业禁限目录、不符合安全生产和生态环境要求、闲置低效的产业园区和老旧厂房开展评估,建立台账,制定年度计划。到2025年,有序推进700处老旧厂房更新改造、低效产业园区“腾笼换鸟”。

北京首钢筒仓改造 © 刘伯英

2

上海:统筹调整用地结构,稳步推进城市更新

《上海市城市总体规划(2016—2040)》提出城市发展的目标愿景:卓越的全球城市,令人向往的创新之城、人文之城、生态之城,城市职能进一步提升。2013年开展上海市存量工业用地调查,全市工业用地总量已达844km²,占建设用地比重约27%;从用地结构来看,工业用地在建设用地总量中占比过高。

计划将工业用地控制在500km²以内,超过300km²的现状工业用地要被减量、拆除或复垦,或转型为其他用途。出台了一系列办法,针对不同类型工业用地的转型发展进行规划引导。

上海杨树浦滨江开放空间 © 刘伯英

3

广州:积极开展“三旧”改造,促进城市综合发展

2019年2月中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,对广州的定位提出:充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用,全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能,培育提升科技教育文化中心功能,着力建设国际大都市。

广州是开展“三旧”改造、成立城市更新局较早的城市, 配套颁布了系列城市更新办法,《广州市城市更新“十三五”规划》提出:到 2020 年,计划推进城市更新规模 85—100km²,计划实施完成城市更新规模 42—50km²。纳入“三旧”改造的城市更新用地为589.85km²(旧村319.98km²,旧厂208.58km²,旧城61.29km²,占比10.4%),其中,纳入2020年前实施规划的城市更新用地360.78km²(旧村165.33km²,旧厂167.79km²,旧城27.66km²)。

广州TIT园区 © 刘伯英

广州佛山南风古灶 © 刘伯英

4

深圳:城市更新和土地整备,促进实体经济高质量发展

深圳由于快速城市化和城市建设用地规模受限,是开展城市更新较早的城市,在城市更新的发展过程中,也与北上广一样,走过了一条不断减少工业用地进行再开发的道路。但经济发展的现实,特别是像华为等头部企业的迁出,使深圳重新考虑城市更新的目的和路径。

2020年10月,《深圳市城市更新和土地整备“十四五”规划(草案)》提出:保留提升 100km²工业区,整备改造100 km²产业空间,打造“两个百平方公里级”高品质产业空间,促进实体经济的高质量发展,为深圳市产业发展保驾护航。持续推进国土空间提质增效,进一步加大城市更新和土地整备对城市发展空间的保障力度,使深圳在粤港澳大湾区中更好地发挥核心引擎作用。保留提升区内工业用地“十四五”期间原则上不得纳入拆除重建类城市更新单元计划和土地整备计划,鼓励运用综合整治、产业用地提容等措施提升工业区能级。规划主导功能为工业的,现状产业发展滞后、合法用地比例较低、建筑质量较差、开发强度较低、用地规模较大的集中连片区域,整体纳入整备和连片改造区范围,并由政府主导实施改造,引入全球科技创新前沿领域的高端产业,打造世界一流、产城融合、产学研一体的高端产业集聚区。由政府主导制定实施方案,开展规划研究,引入有实力的园区平台型企业进行开发建设与运营管理。

深圳IDTOWN © 刘伯英

四

总结

工业遗产保护利用与工业用地更新紧密相连,过去经受过双重压力,今天在新时代,正面临着双重机遇,需要我们站在战略的高度,采用新思维,进行新实践。在城市职能提升,城市规模扩张,城市建设用地减量发展的背景下,各地在城市总体规划中纷纷减少工业用地比例,把低效工业用地作为城市更新的重点。北上广以及各个省会城市,将城市中心传统工业企业搬迁进行房地产开发,为土地财政提供了大力支持;之后,城市工业用地更新逐渐转变为建设文化创意产业园、科创园,以及公共服务配套,并成为当下工业遗产保护利用的主流。而深圳从去年开始根据城市发展的新需求,采取的新做法,为工业用地更新和工业遗产保护利用提供了新的思路。

在保护方面,许多城市积极开展工业遗产保护、公布工业遗产保护名录,出台工业遗产保护利用管理办法,编制工业遗产保护利用专项规划,将工业遗产保护纳入了历史文化名城的保护体系之中,呈现出工业遗产保护与利用并重的大好局面。

在实践方面,工业遗产保护与利用不再是少数城市少数项目的“个例”,而是与城市发展战略密切结合,影响城市经济、社会、文化、生态、环境各个方面,在全国城乡广泛开展,政府、企业、专家、百姓广泛参与的普遍现象。许多规划、建筑、景观、环保、社会等学科的专业人士投身其中,进行着深入实践。正如本期刊物登载的案例一样,丰富多彩、模式多样,为工业遗产保护利用树立了成功的样板。如何使工业遗产保护更加科学,树立中国工业化的丰碑,讲好中国为人类工业文明做出的贡献;如何使工业遗产利用更富创意,盘活存量资源,“变废为宝”,实现工业资源的可持续发展,继续为城乡发展做出新的贡献,是我们肩负的重任!

参考文献(上滑查看全部)

本文来源:建筑实践

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

中国城市规划学会发布《老工业区工业遗产保护利用规划编制指南》

点击图片阅读全文

值得关注!《老工业区工业遗产保护利用规划编制指南》等4项团体标准立项

点击图片阅读全文

我国工业遗产将分级保护:《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》印发

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):刘伯英:中国工业遗产保护利用的新机遇与新任务

规划问道

规划问道