为贯彻习近平总书记“更多采用微改造这种绣花功夫推进城市规划和建设”指示,广州市在2022年政府工作报告明确提出以“绣花”功夫推进微改造城市更新,改善人居环境,提升空间品质,打造超大城市现代化治理新范例。

旧城微改造成为新时期广州落实“以人民为中心”理念、推进“老城市新活力”的重要举措。随着国家、省、市相关文件的相继出台,旧城微改造的内涵逐渐从“小微改造”拓展为“留改拆”相结合,鼓励社会资本参与、引入新经济业态,强调补齐民生短板和“自我造血”,强化社区长效运营,涉及的审批事项也从建设工程领域延伸至规划领域,进一步对规划管理机制也提出了创新要求。

在此背景下,有必要对北京、上海、重庆等地实践经验进行总结,为广州持续探索超大城市有机更新之路、积极稳妥实施城市更新行动提供经验借鉴。

北京劲松小区

“规划-建设-管理”一体化,加强旧城“自我造血”功能

朝阳区劲松小区是北京首个引入社会资本改造的小区。该小区位于北京市东三环,靠近CBD区域,建于70年代末,共有43栋居民楼,老年住户比率约40%。2018年,劲松街道引进愿景集团参与劲松一、二小区示范区改造。

除财政资金担负社区基础设施改造费用外,愿景集团投入约3000万元,利用低效用地新增社区图书馆等公共服务设施,并将原停车棚改造为含停车、老年食堂、社区超市等在内的复合型便民设施。同时,劲松街道对愿景集团设置了为期三年的物业扶持期,保障一定时期的投资与收益平衡。第四年起,愿景集团即可通过物业费、停车费、政府补贴及低效空间再利用等方式实现社区可持续运营管理。该项目通过引入社会力量,主导了从规划、设计、施工到物业管理的全流程,有效保障社区长效运营管养。

劲松小区通过自行车棚建筑功能转变改造为

含停车、老年食堂、美容美发等在内的便民设施

(图源:网络)

北京真武庙五里三号院

通过“租赁置换”及建筑功能转变,实现“人-居”需求精准匹配

西城区真武庙五里三号院是北京首例通过“租赁置换”改造为公寓的小区。该院位于金融街附近,建于上世纪80年代,物业缺失、环境杂乱、楼体老旧等问题突出。

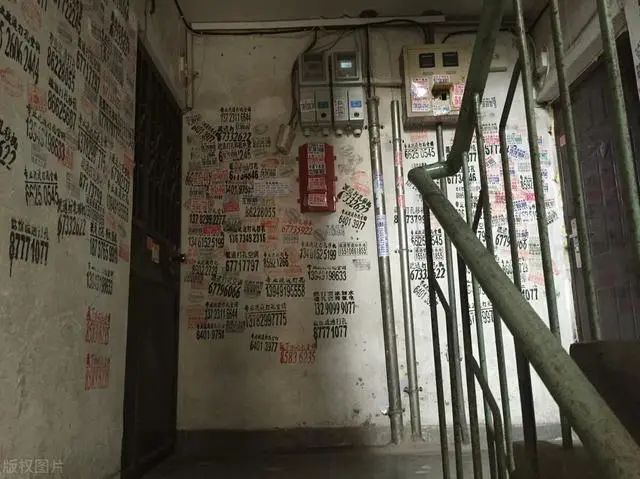

真武庙改造前楼道杂乱、建筑立面破旧等问题突出

(图源:网络)

2020年,西城区住建委正式引入愿景集团进行改造。根据原居民不同需求,愿景集团通过租金置换、改善置换、养老置换等多样化方式获取三号院老旧房屋的长期租赁权,并在不改变产权和原有房屋结构前提下,改变建筑使用功能、加强安防设施、规整楼道线缆、改造建筑立面,将老旧房屋升级为人才公寓。

该项目以房屋市场化租金为基础实现租赁置换,通过精细化运营提升住房产品溢价,得以长期平衡社区公共空间改造和运营管养成本,居民居住需求因此得到有效匹配,生活水平得到极大改善。

真武庙通过建筑功能转变改造为人才公寓后

小区环境大幅改善,居住品质提升

(图源:网络)

上 海

通过公房成套化改造,提升旧城人居品质

上海出台《关于加快推进本市旧住房更新改造工作的若干意见》等政策,对建筑结构差、安全标准低、无修缮价值的不成套职工住宅和小梁薄板等存在安全隐患的房屋,允许拆除重建;对确无条件实施拆除重建的不成套职工住宅,通过对房屋加层扩建或在北侧、南侧加建,完善厨卫使用功能的“贴扩建”改造。

曹杨一村是上海首次采取“贴扩建”方法对老公房式的历史保护建筑进行改造。由于厨卫合用、房龄老旧、结构不稳、设备老化、违建较多等问题明显,2018年曹杨一村提出采取贴扩建等方式进行住宅成套化改造,在建筑间距系数和建筑总平面轮廓形制不变、整体外观和原立面相近前提下,加固地基,重新布局楼梯通道,北立面内凹尺度加大并增设8平方米独立厨卫,最大限度改善老百姓居住空间。

曹杨一村改造前居民厨卫合用便利性低且杂乱

“贴扩建”改造后为单户使用且更整洁方便

(图源:网络)

重 庆

以正面清单引导旧城既有建筑使用功能合理转变

重庆提出《重庆市老旧小区改造提升规划设计指引(征求意见稿)》,老旧小区建筑可进行合理功能转变,优先用于补充社区公共服务设施、公共空间、停车设施和物业管理用房,可用于养老、医疗、健身、展览、办公、商业等功能;并进一步从区位、功能业态影响等方面明确老旧小区内可进行功能转变的具体情形,如在面向人流密集的开敞空间、临生活性主次干道允许底层住宅转变为商业、展示展览等功能。

广州作为老旧小区改造试点城市,2018年以来连续三年将老旧小区微改造工作纳入本市十大民生实事任务,取得较大成效,但也面临着改造成果难以长期维护、城市政府财政压力大的挑战。因此,“十四五”时期有必要积极引入社会资本,积极探索旧城微改造新模式,加强配套政策创新,补齐民生短板,增强社区自我“造血”能力,更好推进广州旧城微改造可持续发展。建议政策创新重点关注以下几个方面。

1

积极引入社会资本,探索“规建管”一体规模化实施旧城微改造

引入社会力量参与老旧小区改造和运营,鼓励企业通过“带资金”“带技术”“带设备”“带服务”等资源要素,盘活社区闲置空间,增加服务设施,补齐民生短板,并鼓励以一定的有偿服务,实现微利运营,平衡改造成本,反哺社区全周期管养,减轻政府财政负担,提升社区服务水平和管理能力。

2

分区分类管理,因地制宜采取多种改造措施推进旧城微改造

考虑到旧城区(54平方公里)整体密度高、强度较大、开敞空间不足,且有相当一部分与历史城区、历史文化街区等叠合,建议优先通过既有建筑转变使用功能的方式增设服务设施,满足民生改善需求的同时有效激发社区活力。相较之下,番禺、白云、花都等外围地区可利用的存量空间资源相对充足,改造更容易满足规划、建设技术条件管控要求,因此可在既有建筑转变使用功能的基础上,组合采取既有建筑改扩建、低效用地新建设施等方式,补齐社区服务设施短板。

3

引导居民开展自建房自主更新,推动自建房现代化适用性改造

广州旧城内集聚大量1990s年代以前建成的居民自建房,其消防安全、结构安全隐患较为突出。因此,有必要在控制拆建量的前提下,探索建立常态化的旧城老、破、旧房更新机制,联动规划、建设、城管、消防等多个职能部门,优化完善行政审批管理,为居民通过改造、重建等方式提升自建房安全性和品质化提供实施路径。

|文图提供|

冯萱、龙萧如、吴丹

(区域规划设计所)

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):国内旧城微改造政策创新趋势与案例思考

规划问道

规划问道