【编者按】为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《公共空间公共性的理论研究与分析框架建构》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

随着市场经济改革中城市土地制度的创新和市场机制效应的显现,我国转型期公共空间在快速增长的同时逐渐暴露出目标追求与社会需求不匹配、公共性不足、价值失范等问题,引发我国学者对公共空间的本质——“公共性”的持续关注。文章通过对西方代表性文献的分析和解读,厘清“公共性”与“公共空间公共性”的核心价值,进而借鉴现象学和新行为主义心理学的理论,尝试构建一种新的公共空间公共性分析框架。

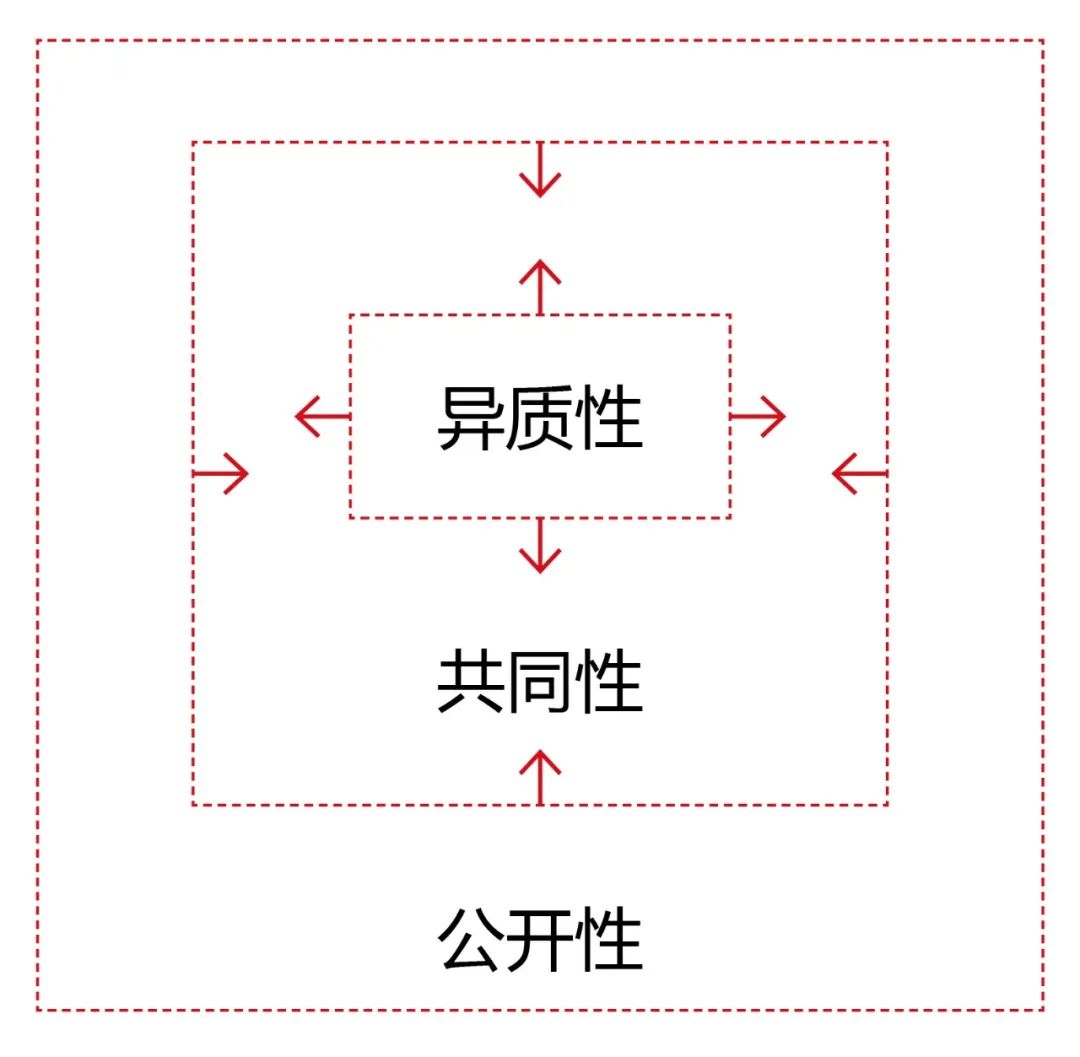

阿伦特(Arendt)、哈贝马斯(Habermas)和森尼特(Sennett)关于公共领域和公共生活的研究代表了西方公共性研究的主要脉络。通过整理三位学者的相关论述,笔者将公共性的核心价值概括为:“公开性”“异质性”和“共同性”,只有当事物公开呈现,被人们从不同角度认识而不被扭曲其本质,观者才能在异质性的基础上找到某种共同性,使“世界的真实性”(worldly reality)可靠地呈现出来。理想的城市公共空间应当实现公共性的核心价值,是城市中公众可以到达并开展各种活动、帮助人们构建身份认同、结成精神共同体的场所。

公共空间的公开性与可达性直接相关。相较于物质空间维度的可达性,公共性的研究更加关注维护管理维度,特别是产权对空间可达性的影响。近年来,越来越多的研究者认为尽管公共产权有助于保障空间的公共性,但空间权属形式和管理主体的多样化并非必定会损害空间的公共性,私人资本也可以成为维持公共空间运营的重要力量(图1)。

图1 私人资本在纽约高线公园的运营和维护中发挥了重要作用

公共空间的异质性体现在物质空间、空间使用者和空间活动类型等方面。空间中的行为和活动为空间赋予意义,空间中活动的异质性在一定程度上反映了空间意义的多样性。同时,由于活动的内容和形式与具体的政治经济环境和历史文化传统息息相关,因此它也是公共性地域特色的直接体现。

公共空间的共同性首先是开展公共生活的基础,包括空间本身提供的物质环境基础,也包括公共生活参与者之间广泛的相似性。其次,它也是公共空间通过促进公共生活而追求的目标之一:达成一种求同存异的和谐。

理想的公共生活应当同时体现异质性和共同性价值。异质性主要由此时此地公共生活的参与者,以及活动形式与内容的丰富性所体现,通常是个体的、瞬时的;共同性则体现在经过长期历史积淀所形成的具有地域特征的文化传统和场所精神之中,由某个共同体所共享,具有跨时性(图2)。

注:伦敦西区作为与纽约百老汇齐名的世界两大戏剧中心之一,是表演艺术的国际舞台,也是英国戏剧界的代名词,其浓厚的音乐文化氛围自16世纪延续至今。

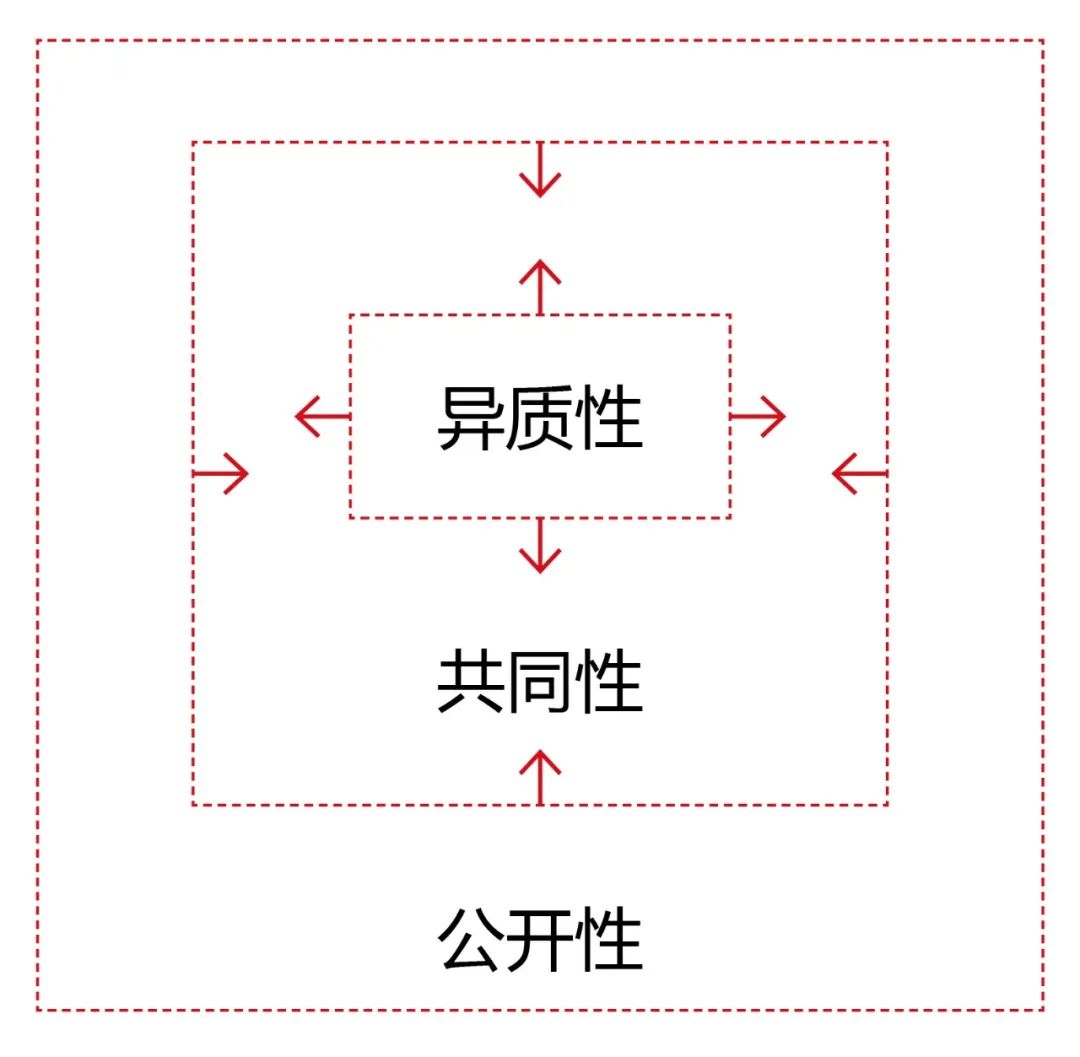

绝对的共同性将使公共生活失去活力,有损害多样性之虞,一定程度的异质性是保障多样性、产生真实性的基础,而过高的异质性容易弱化人际信任,甚至导致人际冲突、威胁社会秩序。异质性通常意味着一种向外的离心力,共同性则是一种内聚的向心力,在异质性与共同性之间取得良好的平衡是公共空间实现公共性价值的关键(图3)。

图3 公共空间公共性核心价值关系的概念示意

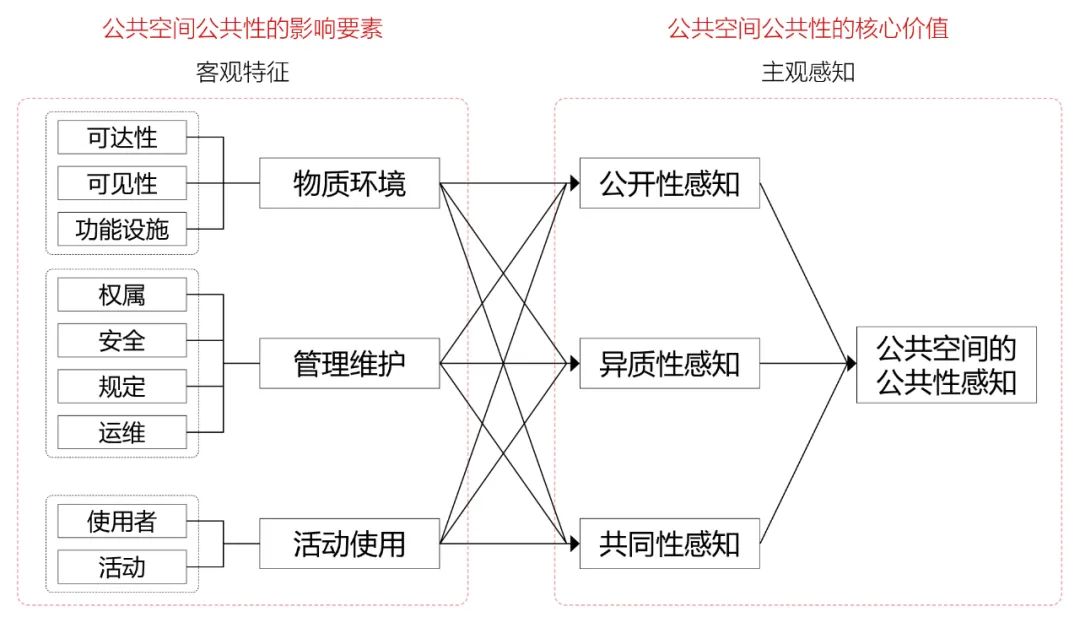

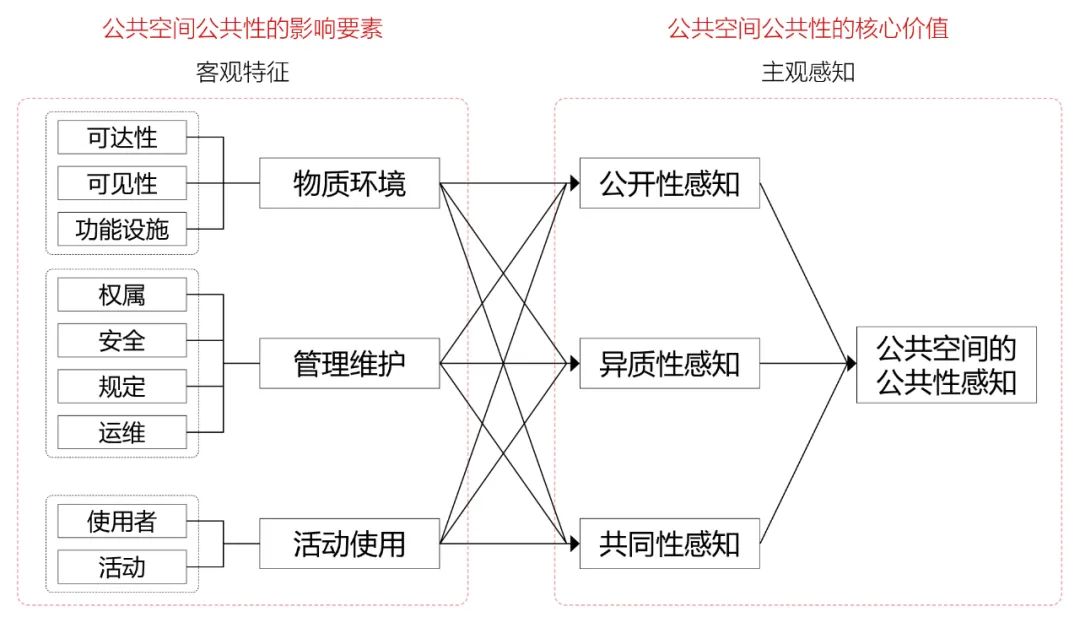

最后,基于对既有公共空间公共性评估模型的评述,笔者借鉴现象学和新行为主义心理学的理论,将公共空间公共性作为一种主观感受,融合公共空间的客观特征和使用人群的主观感知构建了一种新的公共空间公共性机制分析框架——规避了公私的二元对立,实现了评判主体从研究者向使用者的转变,并且能在一定程度上揭示文脉特征和地域差异,为公共空间公共性的定量研究与机制探索提供了新的思路(图4)。UPI

作者:蒋敏,博士,重庆大学建筑城规学院助理研究员。mjiang.ud@cqu.edu.cn

延伸阅读

基于行动策划的街道公共空间治理路径研究——以2007—2020年纽约街道空间治理过程为例

城市公共空间感知的过程框架与评价体系研究

什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定

本文为本订阅号原创

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 公共空间公共性的理论研究与分析框架建构【抢先版】

规划问道

规划问道