本文为中国城市规划设计研究院村镇所靳智超在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者│靳智超

中国城市规划设计研究院村镇所

前 言

1. 生态文明背景下规划的关键任务——人与自然

自进入“生态文明时代”以来,规划的形式和理念都在随之进步。我们看到,包括生态保护红线在内的 “三线”管控和以国家公园为主体的自然保护地体系的建立等都在逐步落实,体现了“自然生态保护”在规划中越来越重要。可见,虽然规划在变革,“人与自然”一直都是其核心议题。

贵州铜仁市梵净山是我国世界自然遗产之一。在列入世界自然遗产名录后,梵净山广受关注,其自然生态保护的问题也随之成为地方政府的工作要务和社会讨论的焦点。项目组在2019年编制了《梵净山世界自然遗产地保护协调规划》,探索自然生态保护的科学合理路径,寻找真正的问题,完成了一次以自然保护为主题的重要规划实践。

2. 梵净山之美与价值

梵净山拥有众多的头衔,除了作为我国第13处世界自然遗产以外,也是国家级自然保护区、佛教名山、国际“人与生物圈保护网” 成员、AAAAA级旅游景区等。梵净山在世界上的生态价值地位非常高,具有完整的亚热带原生生态系统和世界上罕见的生物资源基因库,孑遗着7000万至200万年前的古老珍稀物种。梵净山还有着世界级的生态景观,包括令人震撼的红云金顶,以及独具特色的蘑菇石,吸引了众多游客前去一睹美景,流连忘返。

梵净山的美与价值

01

表面的问题

名望和影响力提升的同时,梵净山的保护问题也随之日益凸显。在申遗成功后,梵净山游客量急剧增加,沿着深入中心的索道涌入到核心区内,超载的游客给生态极为敏感的梵净山带来了巨大的压力。相应地,很多保护上的漏洞也逐渐显现出来,比如管理多头、规划重叠、管理边界不清等问题。相关管理部门也因此遭到了不少社会投诉。

梵净山申遗成功后面临的保护形势

鉴于这一情况,铜仁市政府希望项目组梳理各类规划和问题,编制《梵净山保护协调规划》,统一空间管理,有效保护梵净山。规划伊始,项目组发现的诸多问题不仅纷繁复杂,矛盾突出,而且受到重视的程度不够,亟需合理解决。

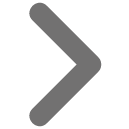

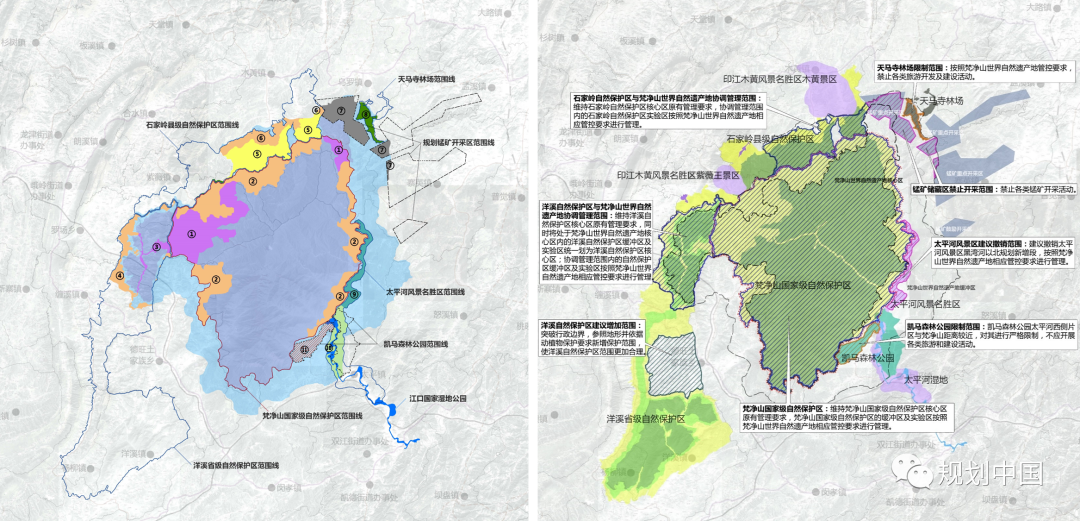

初步整理之后,发现问题主要有以下方面。第一,规划矛盾——涉及梵净山保护的规划大大小小层叠交错,数量达30有余。而且,周边建设要素纷繁复杂,80余项内容需要协调。第二,边界交错——从行政管理边界来看,梵净山被一分为三,三县各自为政,造成管理主体的分散,对生态保护管理造成一定的影响。第三,管理模糊——虽然有《梵净山保护管理规划》和《梵净山保护条例》支撑,但二者的内容仍然是粗线条的,需要进一步的细化和深化。

层叠交错的规划范围

02

真正问题的发现

1. 调查研究与发现

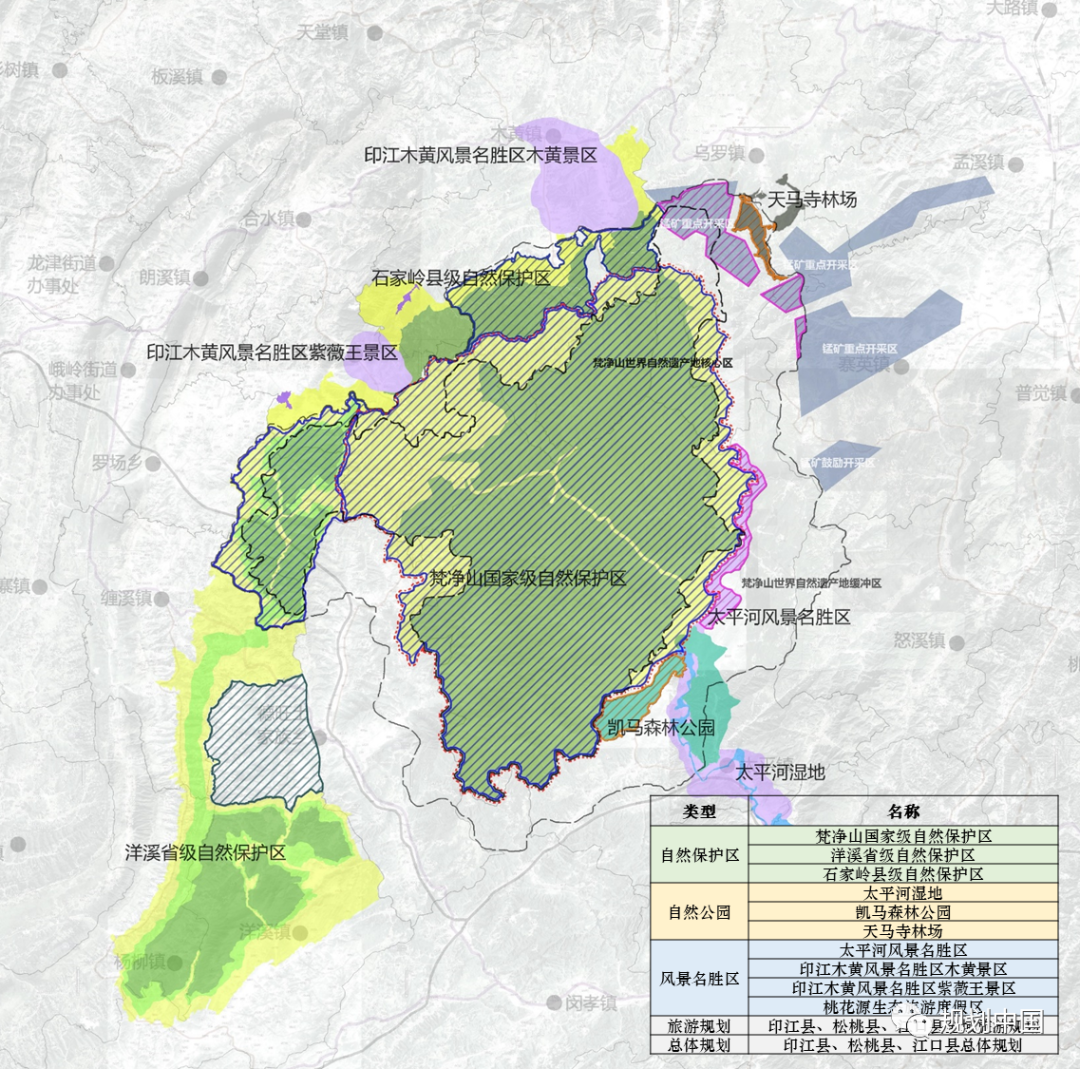

考虑到世界自然遗产保护的重要性和迫切性,项目组并没有拘泥于原本的任务要求,而是马上开展了进一步的调查研究工作,以保证梵净山世界自然遗产的生态保护工作落实到位。首先,项目组查阅了联合国教科文组织(UNESCO)和世界自然保护联盟(IUCN)对于世界自然遗产的保护要求,发现其中最核心的内容包括了“明确保护对象”,以及 “在列入世界自然遗产名录后进一步科学确定保护范围”等要求。

世界自然遗产保护的国际要求

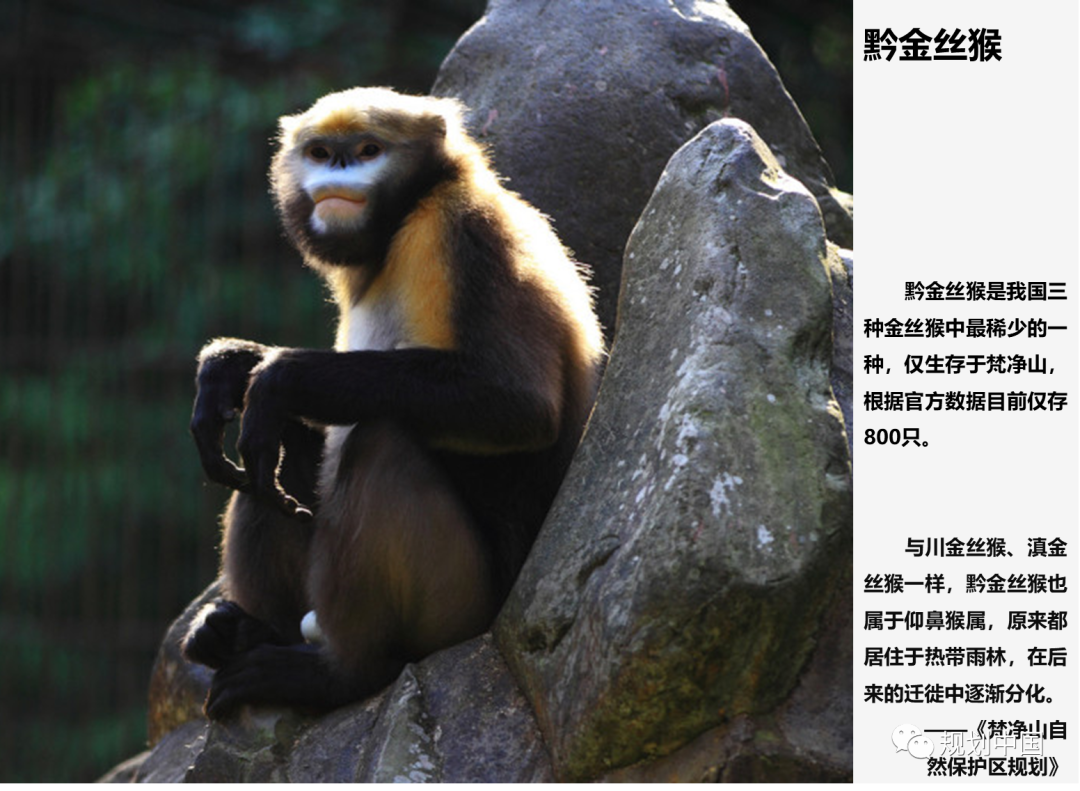

相关的资料和研究成果显示,虽然梵净山作为存有诸多远古物种的世界级生物多样性群落,其保护对象不胜枚举,但在保护对象中最重要的就是当地的“伞护种”——黔金丝猴。黔金丝猴是我国三种金丝猴中最稀少的一种,仅生存于梵净山,根据官方数据目前仅存800只,保护形势非常迫切。

梵净山当地的“伞护种”——黔金丝猴

2. “蛛丝马迹”中的重要发现

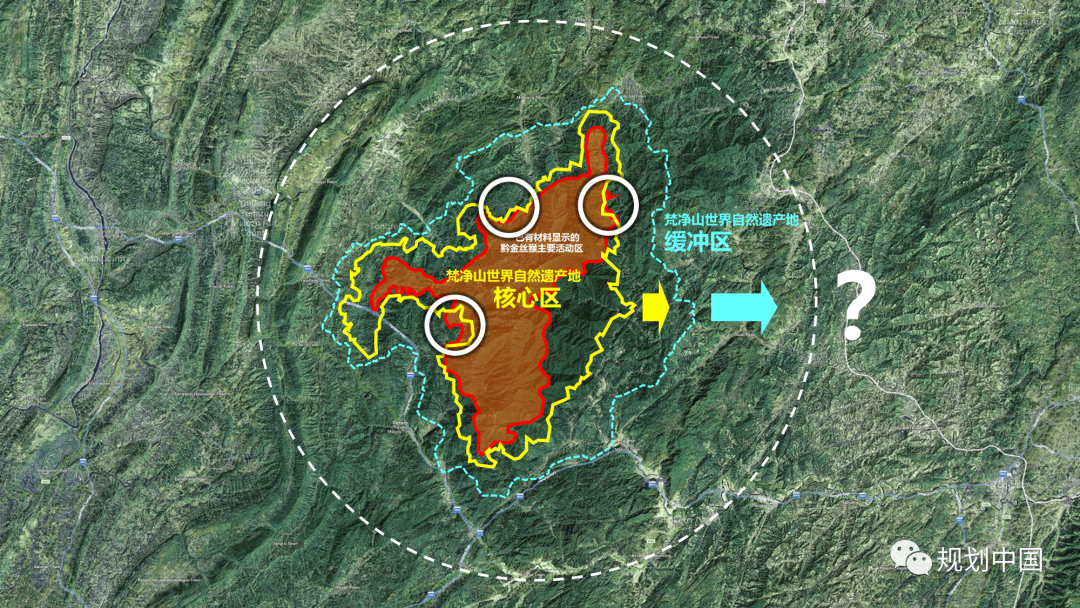

项目组首先对现有的保护边界进了梳理,把黔金丝猴活动区、自然遗产核心区和缓冲区进行叠加,发现黔金丝猴的活动区域竟未完全包含于核心区之内,而是有多处超出了范围。项目组就此提出了相应的疑问——核心区的划定范围能否为黔金丝猴提供最佳保护?

黔金丝猴的活动范围并不完全包含于世界自然遗产核心区

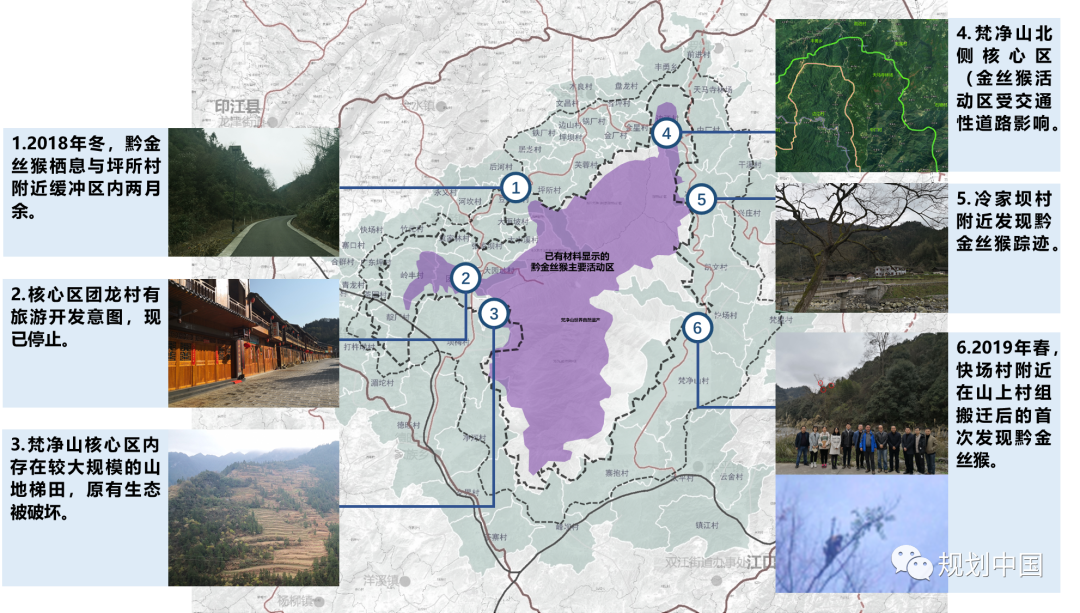

为了寻找答案,项目组带着问题进行了现场调查。我们不仅看到道路建设、旅游开发等人为建设活动确实对梵净山的保护有着明显的影响,而且还有“意外”的发现。在项目组一行人在梵净山东麓的快场村附近踏勘时,偶然从梵净山管理人员那里了解到有数只金丝猴竟然下山至村子附近活动了数日。这一“偶然”的现象引起了项目组的高度关注,因为根据一般说法,“黔金丝猴只愿意活动于1300米海拔更高的山上”且“生性胆小怕人”,而山脚下的海拔仅有1000米左右,与以上说法并不相符。

现场调查研究主要发现

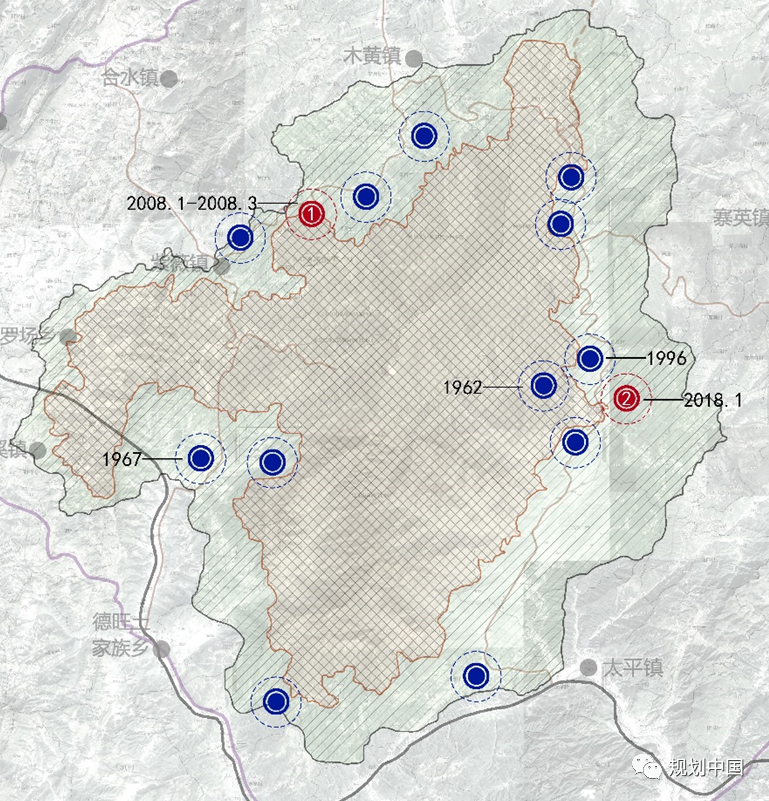

顺着这条线索,项目组发现了关于黔金丝猴的重要事实:根据1962年以来的调查研究记录,其冬季下山的现象屡见不鲜。实际上,每到冬季黔金丝猴都会下至1000米左右海拔处,出现在缓冲区甚至更外围的区域。

黔金丝猴下山的原因何在?联想到项目组成员调研时在寒风中瑟瑟发抖的场景,我们提出了一个“猜想”:同样作为灵长类,黔金丝猴与人类的生存需求是相似的——它们可能是因为饥寒交迫而不得已下山。

黔金丝猴自有记录以来冬季下山的现象屡见不鲜

经过调查研究和对相关专家的咨询,我们的猜想被证实是正确的。根据《黔金丝猴的野外生态研究》,它们并不耐寒,每到冬季它们的活动范围都会下移,所以黔金丝猴确实是有避寒需求的,而且这种需求是持续的。更直观地讲,每年4-10月,黔金丝猴们主要活动于海拔1300米以上的“温凉”区域。而每年11月到次年3月的寒冷时期,黔金丝猴需要下至海拔1000米左右的区域避寒和觅食,而这部分正是处于缓冲区内未受到严格保护而旅游活跃的区域。至此,我们找到了本次规划中的“真实问题”!

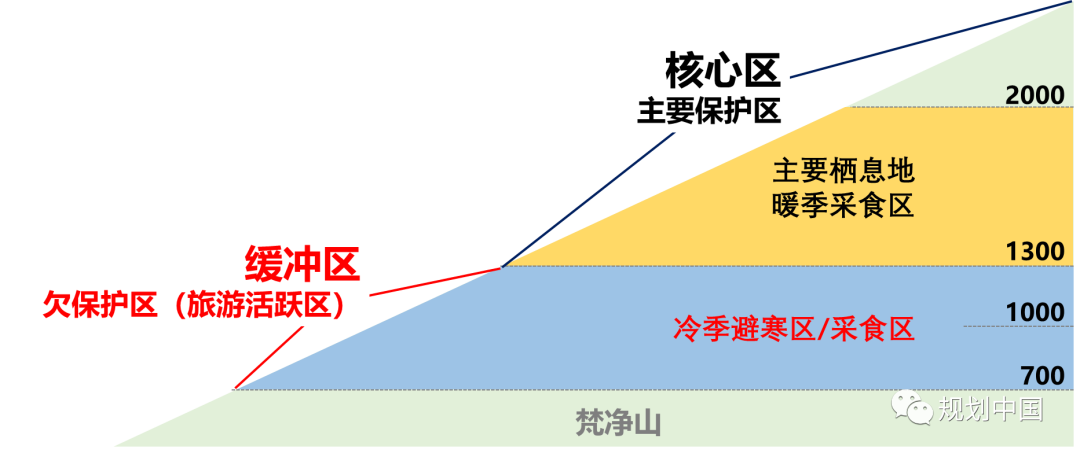

黔金丝猴分季节活动范围需求示意图

3. 真正的问题——黔金丝猴的保护认知不足、保护范围不够

经过以上一系列的发现、设问和论证,项目组在规划中做出了重要的判断:梵净山保护最真实、急迫的问题也许并不是规划之间的冲突,也不是管理的欠缺,而是由于对保护对象和保护范围认知不够而产生的一系列问题,典型代表就是黔金丝猴的生存空间问题。这些问题隐藏在表面问题甚至是法定规划的下面,所以才没有引起足够的重视。

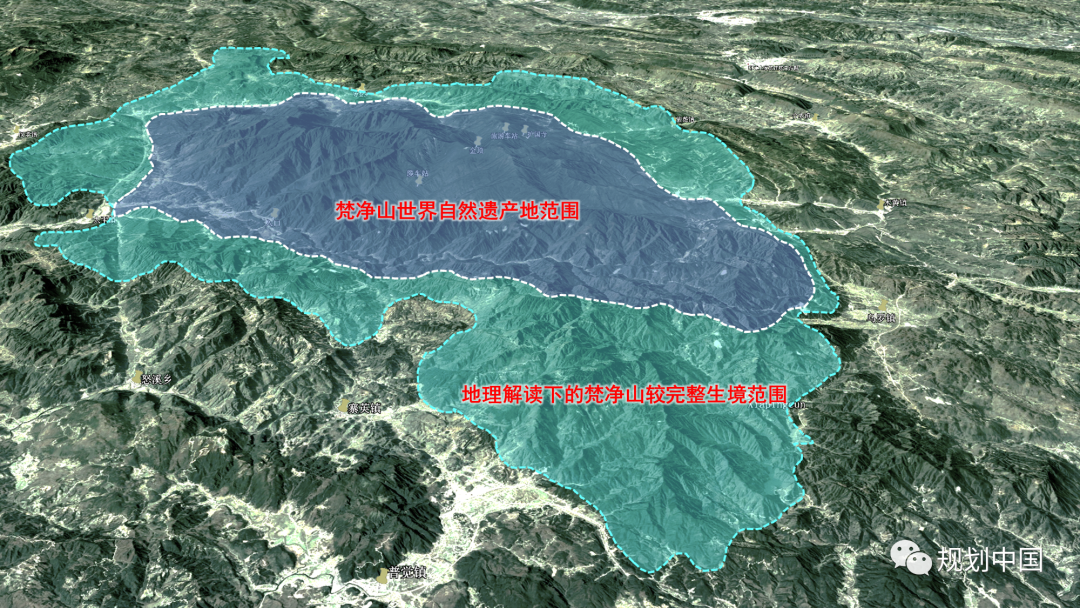

实际上,梵净山关于黔金丝猴冬季栖息地的问题一直以来都未受重视,甚至存在错误认识,导致它们的生存环境一直以来都不宽裕,而且不断遭受挤压。实际上,梵净山在地理解读下的完整生境范围远不止当时划定的核心保护范围,农村生产生活、道路建设以及旅游业的发展都对动植物的栖息地持续地造成干扰,长期以来,人的活动空间步步前进,生物的栖息地步步退却,令人触目惊心。

完整生境范围远不止世界自然遗产划定范围

03

以规划手段解决真实问题

1. 关键问题导向下的工作内容调整

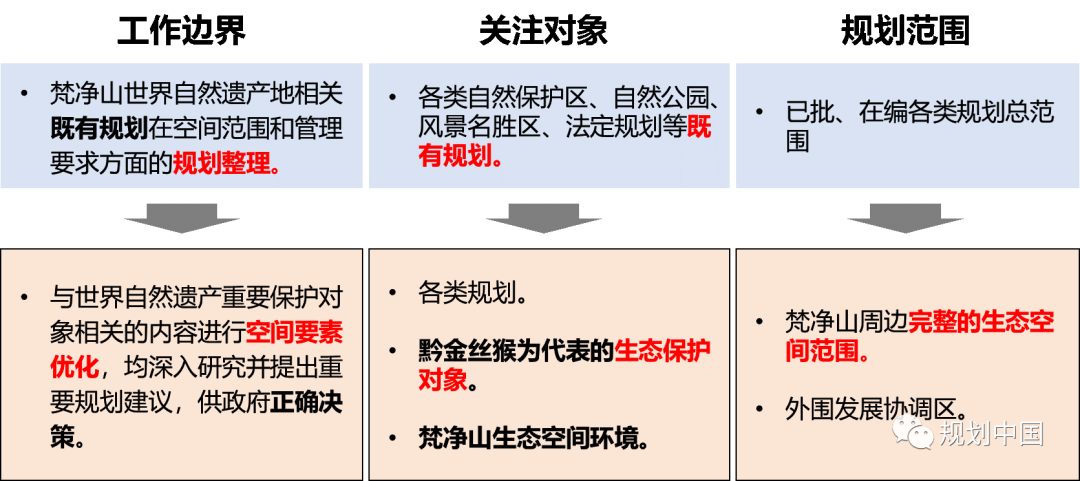

规划最需要发挥的作用就是“解决真实问题”,而不限于“命题作文”。相对原本的规划任务,我们把工作重点从规划整理变为空间要素优化,把关注对象从既有规划内容变为生态保护对象,把规划范围也扩大到完整的生态空间范围。

问题导向下的工作内容调整

2. 修正黔金丝猴保护范围,细化保护分区

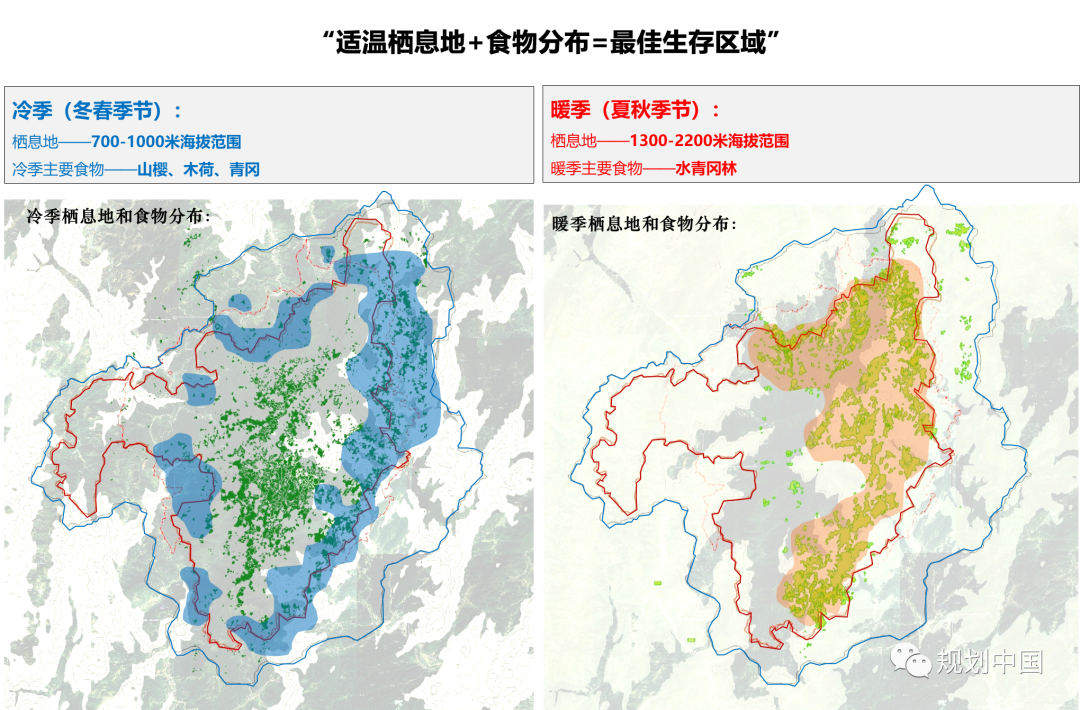

对于如何解决黔金丝猴的生存区域判断问题,项目组聚焦黔金丝猴习性,将适温栖息地和食物分布区进行叠加,在冷季将海拔700-1000米范围与山樱、木荷、青冈等黔金丝猴采食的植物分布区进行叠合;同样,在暖季将海拔1300-2200米范围与水青冈林等夏季采食植物的分布区域叠合,最终得到了黔金丝猴的最佳生存区域。我们将这些区域与黔金丝猴的历史出现点位进行了比对,结果是完全相符的。

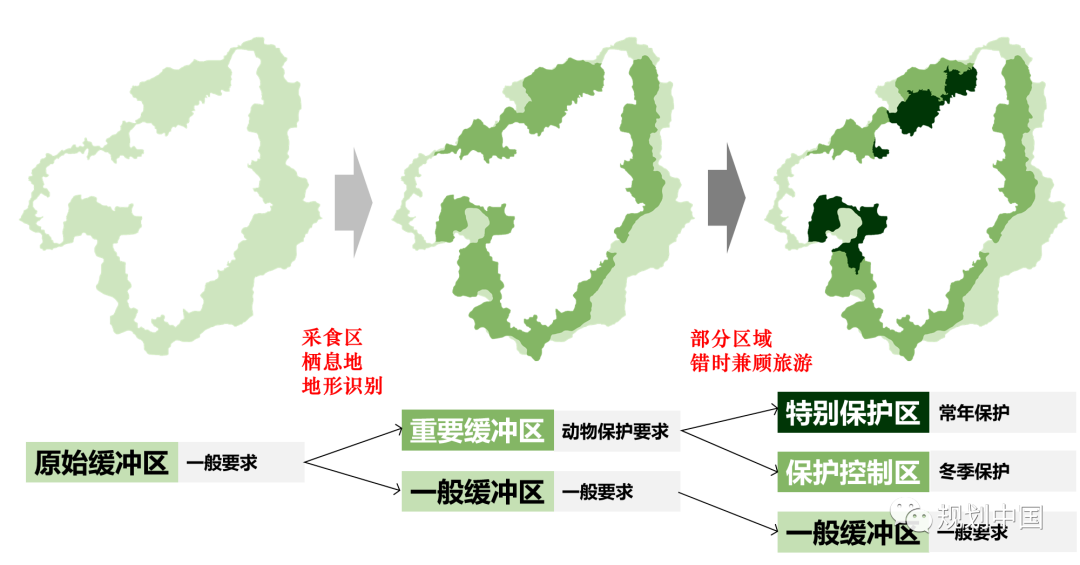

此外,考虑到部分区域仅在冬季起到栖息地的作用,在夏季并非黔金丝猴的栖息地,可适时兼顾旅游,我们又进一步将重要缓冲区划分为特别保护区与保护控制区,最终形成缓冲区的细分方案,为地方整体提供了更加细致的保护管理边界。

以适温栖息地和食物分布叠加得到黔金丝猴的各季节最佳生存区域

对缓冲区进行进一步细分和扩展以满足实际保护需求

3. 植物生境恢复和规划建设协调

此外,针对梵净山植物群落受到外来物种侵袭的问题,规划相应地提出针对生物多样性保护的植被恢复建议,通过林相调整的手段,将梵净山西侧大量人工杉树林逐步还原为自然原始植被种群,不仅保护了梵净山的原生生态系统,也为黔金丝猴等物种提供更多的食物来源。

对于原有的各类规划冲突以及建设矛盾的问题,项目组通过空间协调的方式进行“绣花式“整理,将各项规划内容的冲突部分进行合理协调,形成统一的一张图管理依据。此外,规划将道路、村庄和各类设施按照保护范围的要求进行分类整合,形成了区分保留、拆除和管控等多类型的分类整治建议。

“绣花式”协调各类规划

总结与思考

经过本次规划,梵净山的管理得以有序规范,村庄搬迁、保护分级、道路生物廊桥建设等措施得以有序落实,规划及建设的矛盾得以有效协调。更重要的是,以黔金丝猴为代表的动植物在保护范围优化后得到了更精准和完善的保护,“保护优先” 理念在规划的引导下得到贯彻,地方的管理也由逐步受到了广泛的社会肯定。最终,从解决“表面问题”到解决“真正的问题”,规划起到了重要的引领作用。

生态保护不止“一条红线”。这次工作也给了我们重要的启示——生态保护工作需要持续动态更新和完善。即使原有的保护边界划定是根据一系列的研究判断而进行划定的,仍然需要持续的观察、研究和修正,才能够长期持续地真正落实完整的生态保护要求。在规划中不能追求管理的便利而忽略了保护的初衷,每次划定保护边界都应当以动植物生存需求为核心,科学合理地开展规划工作。

在解决真实问题上,某些情况下灵活的规划形式更能快速解决问题。这一次的规划实践虽然并非专门的法定规划,却是政府执政的一项关键决策,是在关键时刻发出的重要“保护呼吁”。它切实、高效地解决了梵净山保护的重要问题,体现了“规划”的真正价值。因此,以法定规划作为政策工具来为地方提供常规管理依据,以非法定规划来灵活解决各类具体问题,这一规划的形态可能是未来规划发展的重要方向。

项目组名单 & 致谢

主管所长:陈鹏

主管主任工:陈宇

项目负责人:刘泉 靳智超

中规院村镇所:向乔玉 冯旭 田璐

北京林业大学:王忠君 石玲 张玉倩 王梦桥

特别感谢铜仁市政府和梵净山管理局对规划工作的支持,感谢贵州师范大学周江教授的的帮助与指点!

“浙东唐诗之路”文化遗产活化利用的路径探索——以天姥山旅游区总体规划为例

泰山文化保护传承规划——传统文化复兴理念下的规划探索

原文始发于微信公众号(规划中国):发现真正的问题——梵净山世界自然遗产保护实践

规划问道

规划问道