珍藏版

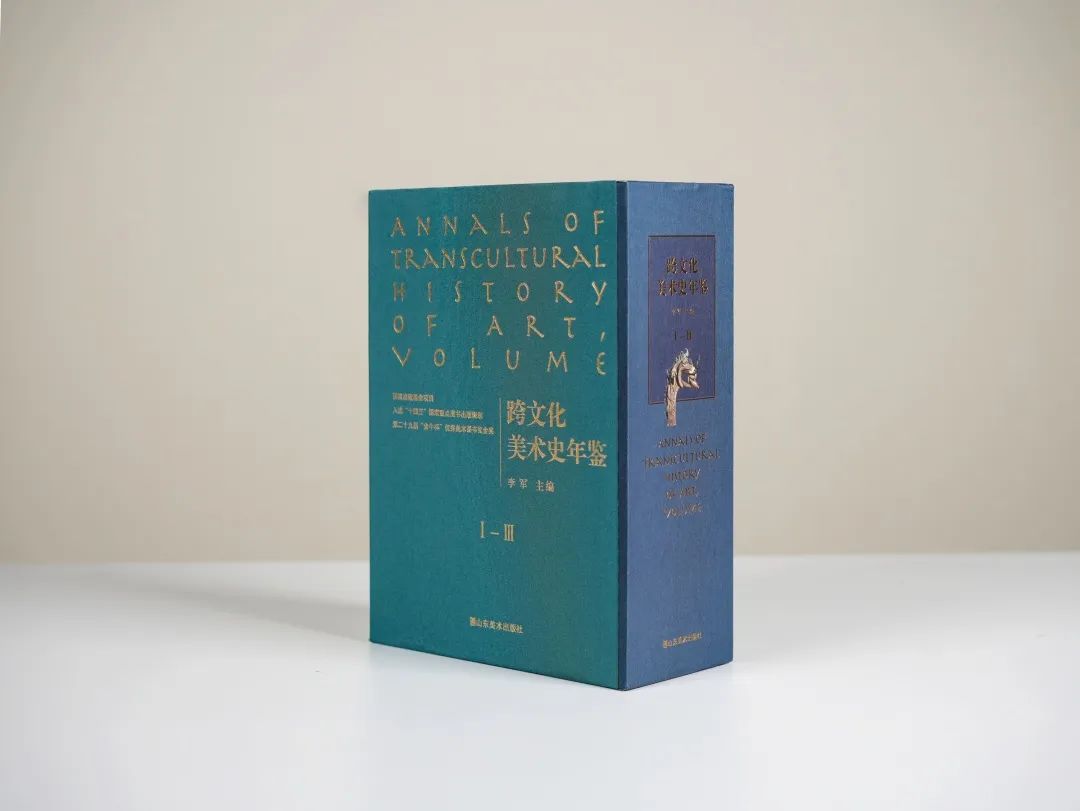

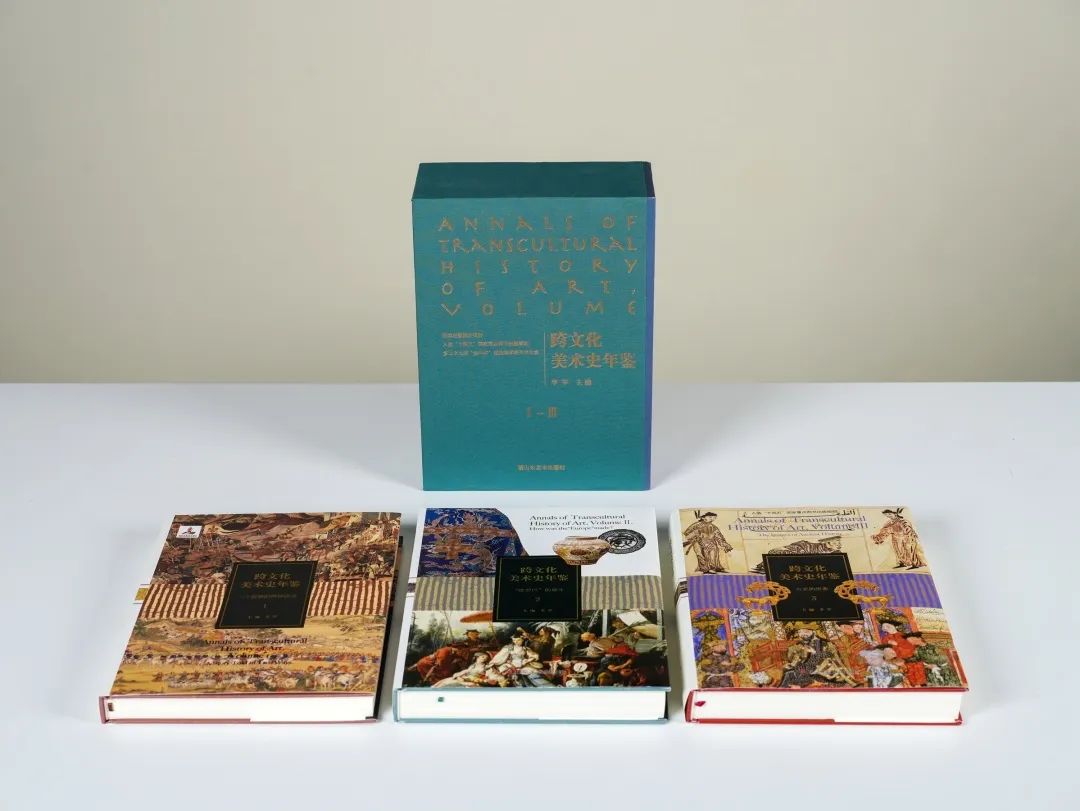

由中央美术学院人文学院院长李军教授主编、山东美术出版社编辑出版的《跨文化美术史年鉴》集刊设计风格很明确,一是体现这套丛书的内容特色,强调其前瞻性、学术性和中西合璧的内容;二是体现丛书设计的视觉连续性,符号化和认知性。

封面构成分为上中下三个层次,精选东西方绘画作品放置在上下两端,两组图片由竖线条勾连,暗喻跨文化交流。中间黑色方块内为书名等信息,突出文字,并成为封面的视觉传达中心,烫金字具有经典性含义。

针对封面丰富的满版设计,书函做了简约处理,体现出单纯文雅的艺术效果。色调、材质的不同,与封面设计也产生较大的对比和反差。

—— 蔡立国 著名书籍装帧设计师

生活·读书·新知三联书店美术编辑室原主任

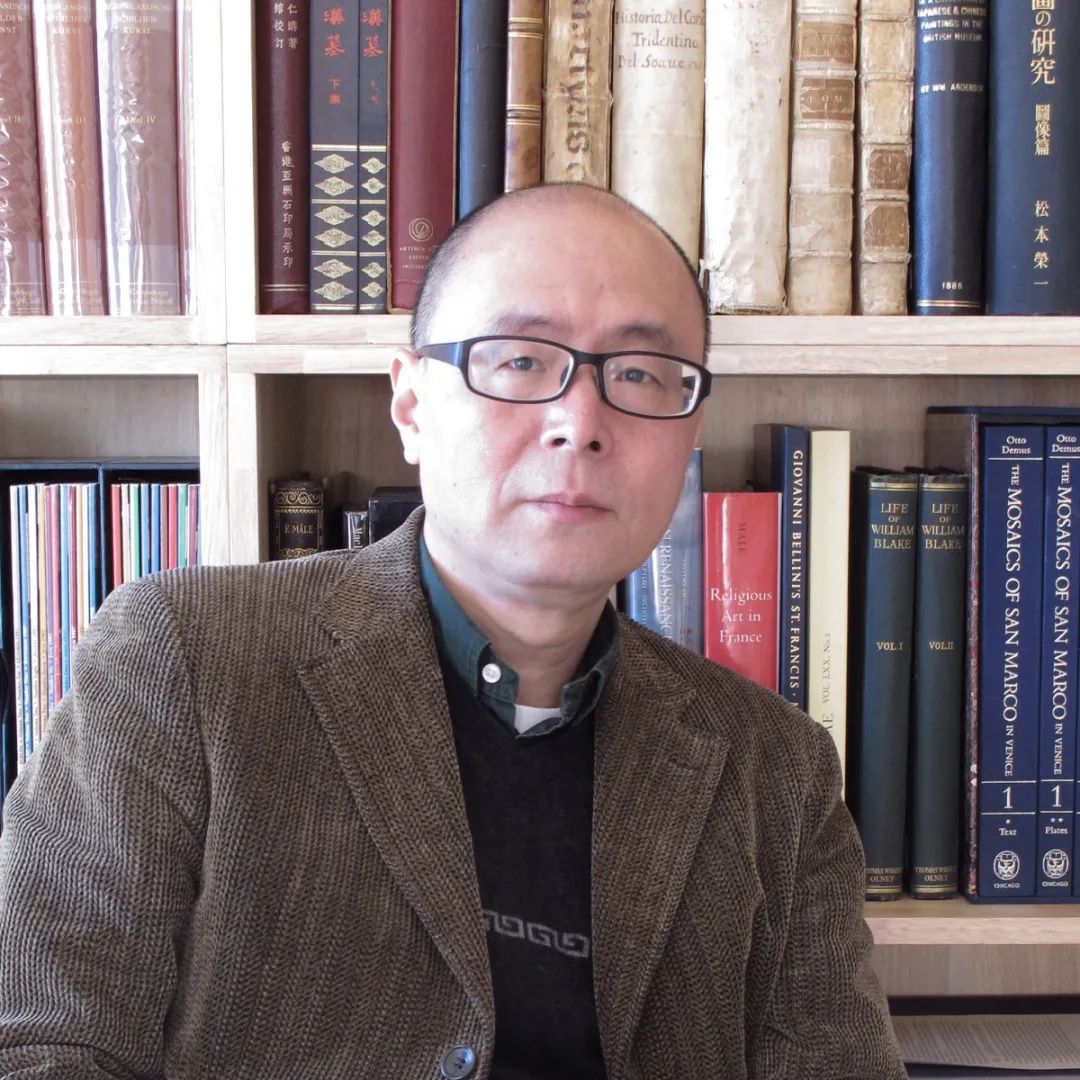

李军

中央美术学院人文学院院长、教授,文艺复兴艺术史研究学者和跨文化艺术史家。

国务院学位委员会办公室第八届艺术学理论学科评议组成员。巴黎第一大学、法国国家遗产学院、哈佛大学艺术史系高访学者,哈佛大学佛罗伦萨文艺复兴研究中心客座研究员,意大利博洛尼亚大学客座教授。

出版专著《跨文化的艺术史:图像及其重影》(2020)、《可视的艺术史:从教堂到博物馆》(2016)、《穿越理论与历史:李军自选集》(2012)、《出生前的踌躇:卡夫卡新解》(2011)、《希腊艺术与希腊精神》(2003)、《家的寓言:当代文艺的身份与性别》(1996)等;译著《拉斐尔的异象灵见》(2014)、《宗教艺术论》(1992)等;合著《八日谈:我们能摸准艺术的脉搏吗?》(2020);主编《跨文化美术史年鉴 1:一个故事的两种讲法》(2019)、《跨文化美术史年鉴 2:“欧罗巴”的诞生》(2020)、《跨文化美术史年鉴 3:古史的形象》(2022)以及《眼睛与心灵:艺术史新视野译丛》(2013-)等;担任大型国际展览“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”(湖南省博物馆,2018;同名图录,商务印书馆,2018)、“无问西东:从丝绸之路到文艺复兴”(中国国家博物馆,2018;同名图录,北京时代华文出版社,2018)的总策展人。

论文和著作获第七届、第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖(2015)、一等奖(2020),第五届中国出版政府奖提名奖(2021),第二十九届“金牛杯”美术图书奖金奖(2021)。

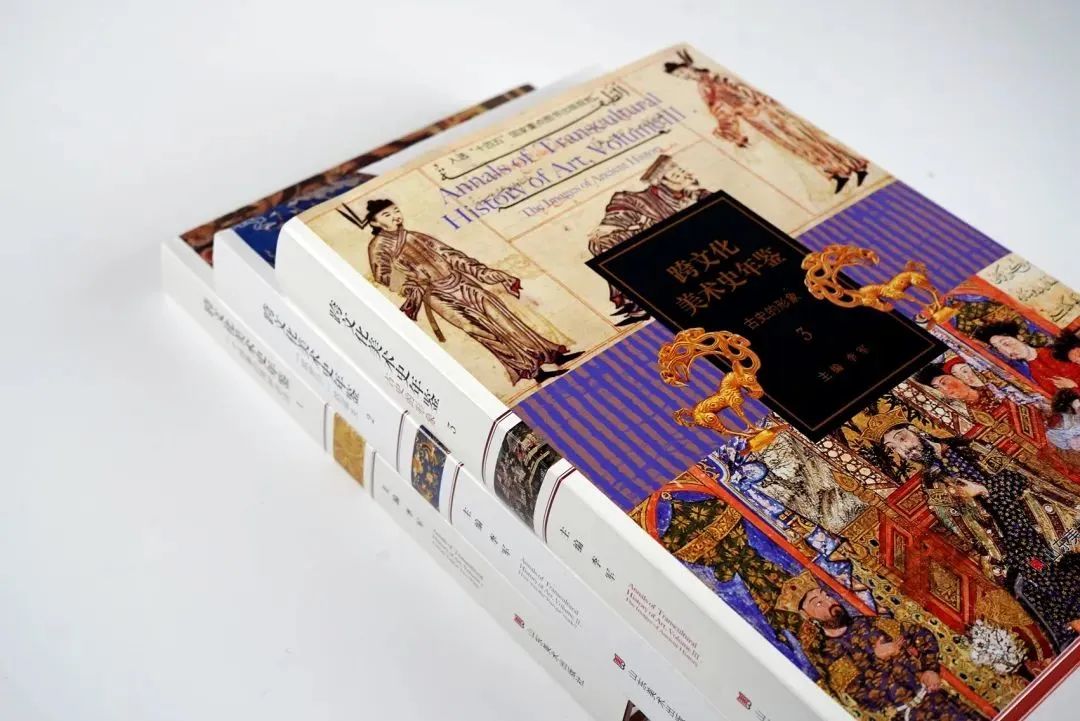

跨文化美术史年鉴 1 :一个故事的两种讲法

Annals of Transcultural History of Art, Volume Ⅰ: A Story Told in Two Ways

导论:为什么故事总是可以有两种讲法?

究竟什么是“跨文化美术史”?

日本学者三上次男在他的名著《陶瓷之路》中,提出存在着一条可与李希霍芬的陆上丝绸之路相媲美的海上贸易路线,但其交易的主体不是丝绸而是陶瓷。三上次男沿着海岸线追踪了从北非、东非、波斯、印度到东南亚的几十个考古遗址,透过上面发现的大量中国陶瓷残片,从而还原出一条独特的“陶瓷之路”。这个概念在今天已经获得了大家普遍的认可,借助它,人们可以反向追溯中国陶瓷从哪儿到了哪儿。随着越来越多考古证据的出现,这条“陶瓷之路”变得越来越透明;然而,这条道路仍然只是一条中国陶瓷的轨迹路线,仅仅关注这一点,我们很容易遮蔽掉文化交往中另一方面的真实,即中国陶瓷是如何被所在国具体接受的历史过程。其中对于国人来说最大的问题在于,很少有人会去思考,作为一种灵感的来源,中国陶瓷的技术、图案和形状是怎样与所在国当地的文化和陶瓷工艺发生复杂关系的。例如,中国的唐三彩和龙泉窑是怎样衍生出伊斯兰三彩和青釉陶器?同样是中国的青花瓷,为什么在波斯产生了波斯蓝彩陶器,在土耳其产生出伊兹尼克多彩陶器,在意大利则变成了马约利卡陶器和美第奇家族的软瓷?一般来说,我们在面对当地仿造的陶器时,就不屑一顾了;但这些仿造器在经受中国因素的影响或刺激后,同样形成它们独特的美感、独到的技术和自身发展的逻辑;有些器物作为伟大的艺术作品,同样价值连城,一货难求。对方的反应同样也是主动的,并非受到强迫才开始生产这类产品,并逐步造就一种时尚,对当地的审美产生重要影响。

在“丝绸之路”上也会碰到类似的问题。传统丝绸之路的观念似乎主要围绕着中国与中亚、西亚等地的关系,正如我们一想起丝绸之路就会想起敦煌,想起唐代的长安以及和波斯的关系等等。李希霍芬的学生斯坦因,和伯希和等伟大的汉学家纷纷顺此线路进入亚洲腹地,并发现了敦煌、藏经洞等,引发了学术界的高度重视,从而形成一门关注中亚和新疆的显学。打个比方,传统上理解的“丝绸之路”特别像一条流入沙漠的河流,流着流着就慢慢蒸发了,最终踪迹全无。但这实际上不是事实,因为它并非真的蒸发了,而是进入了地下的暗流,从而与当地人的生活融为一体;或者它继续于地下潜行,最终到达了它的目的地——罗马、意大利、欧洲或其他地方,只是我们不了解它的真正轨迹,以及它所造成的影响与改变而已。

例如,作为一种时尚和潮流,东方丝绸的织造技术和装饰图案是怎样逐渐改变了意大利丝绸的制作和审美。实际上,这样的问题有一条明确的线索可以追踪,但主要的研究资源不在中国,也不在新疆和中亚,而是在西方。为了探讨中国因素对西方的影响,我们就必须研究西方的丝织史、服饰史、陶瓷史等物质文化史,从而探索西方世界模仿、挪用、改造和再生产东方物品的过程。

如果论及学术视野,“丝绸之路”研究至少应当包含这个部分,若缺失这一环,我们还是像蒙着眼睛的瞎子。从这样的角度加以思考,中国的艺术史和西方艺术史先天地就可以重合在一起,它们并不是截然断开的。我们不仅要了解中国的东西到达何处,还需关注它在其他地区和文化还产生了什么,改变了什么;对方又是如何看待和改造的。这其中包含了非常丰富的信息,有很多故事可以讲述。在这种世界史视野内讨论艺术作品和物质文化,就先天具备了艺术史的眼光。我本人并不愿意称之为“全球艺术史”,更愿意把它叫做“跨文化美术史”。在这样的视野下,我们就可以把中国艺术史和欧洲艺术史整合在一起,它们不是截然断开的,而是同一个问题的两个方面。因此,如果能够具备整体性视野,那我们的研究就能够站在前沿,并不会落后于西方。

本书,即是在上述诉求下一项最新的集体成果。

跨文化美术史年鉴 2:“欧罗巴”的诞生

Annals of Transcultural History of Art, Volume Ⅱ: How was the “Europe” made?

导论:疫情时代的艺术史

本书的组稿和编辑是在今年4月份完成的。那时候的中国与世界,疫情尚处在如火如荼中。与所有国人一样,我们的每一天,几乎都在隔绝与封闭、流言与焦虑中度过。世界之大,早已安不下一张平静的书桌,但与此同时,又隐隐觉得,这样下去难以为继。正是在这样的纠结和牵扯中,几个出版社几乎不约而同的电话和联系,将我于无所作为中拯救出来。接下来的几个月时间,每日继续着因疫情而停顿下来的工作,心情逐渐恢复了平静。屈指数来,居然有三部书,是在这一阶段最后编定和出版的,但这三部书都深刻地烙上了疫情的痕迹。

最早出版的书,是与吉男和西川二兄合著的《八日谈:我们能摸准艺术的脉搏吗?》(中国艺文出版社,2020年5月)。书的内容虽说是源自数年前我们三人海阔天空的八次“神聊”,但《八日谈》这个题目却是新加的——无疑是因为与《十日谈》十分相似的疫情和体验,把这本新书镶嵌在当年薄伽丘名著的旧语境之中。

第二、三部书即我的个人专著《跨文化的艺术史:图像及其重影》(北京大学出版社,2020年10月),和我所主编的本书《跨文化美术史年鉴 2:“欧罗巴”的诞生》(山东美术出版社,2020年12月),两部书均冠有“跨文化艺术史”或“跨文化美术史”之名。我也是在疫情期间,才意识到今年出版的这两部书,冥冥中与今年出现的疫情,存在着不解之缘。

……

艺术更是如此。我们需要探寻一种新的方法论,探寻如何沿着事物的轨迹,追踪物品、技术、观念和图像跨文化传播的路径,一站一站地还原出人类文化交往的真相。法国年鉴学派提出的“总体史观”是一种宏观的方法论,如若我们补足一种微观的视角,从或围绕某个实物、艺术品出发,去考察它们具体的路径走向、前因后果和来龙去脉,考察它们的影响、传播和变化,它们在新的文化形态中的蛛丝马迹、似曾相识和改头换面,以及所扮演的新功能,实际上我们就会发现十分丰富的新文化景观。

今天,跨文化艺术史研究好像又成为一个时尚,但实际上,还原事物的真相,还原并恢复在文化边界建立之前,那种人类自由交往的真相,这样的事业刚刚开始。

跨文化美术史年鉴 3:古史的形象

Annals of Transcultural History of Art, Volume Ⅲ: The Images of Ancient History

导论:一部由引文构成的跨文化艺术史

在刚刚完成《年鉴 3》的校样并着手编辑2022年的《年鉴 4》的同时,突然传来了2019年出版的《年鉴 1》(《跨文化美术史年鉴 1:一个故事的两种讲法》,山东美术出版社),获得了由中国编辑出版协会主办的全国美术图书评奖大奖的消息:第二十九届“金牛杯”美术图书奖“金奖”。疫情期间,围绕着同一年鉴系列发生的事件纷至沓来,对于从事跨文化美术史事业的我们来说,无疑是一个莫大的鼓励和鞭策;说明即使病毒和隔绝,也无法阻挡人类命运共同体前行的步伐和洪流,而“跨文化美术史年鉴”系列,仅仅是这一洪流中几朵小小的浪花而已。

图1/阿尔泰巴泽雷克地区墓葬出土部落首领纹身上的杂交动物图案,公元前5世纪。

图2/一幅模拟的太极图

此时此刻,尤其令我回味不已的是这些事件纷至沓来的形式,令我想起收在本书开篇的文章(柳扬的《秦金饰对欧亚草原动物艺术的汲取与转化》)中,欧亚大陆上一个十分流行的古代纹饰(图1)。纹饰主体是一只杂交动物的形象:从蹄子看应该是一只偶蹄动物,但它奇怪地长着一副鹰嘴;它头上的大角像树杈般开展,而其每一个分杈部分的尽头,则开出类似于花朵或者云头(更多的案例中则是鹰嘴)的图案;尤其是,它的四条腿上下两两翻转,形成一种动态旋转的态势,十分接近于后世代表中国文明的标准图案——太极图(图2)。鉴于这个“太极图”,图案各部分把食草动物与猛禽、动物与植物、游牧与农耕、生命与自然完美地融合为一个整体,我更愿意将之看作是欧亚大陆本身多种文明形态交融共生的一幅图像;同时,在另一种意义上,它其实也是暗蕴本系列丛书中提倡的“跨文化艺术史”理念的一幅图像,一种“古史的形象”。

阅读本书每一篇论文的过程,是极其美好的体验。阅读中最强烈的感受,是任何概括和综述,都不免破坏和中断这些纷至沓来的美感。哲学家本雅明生前的未遂之愿,是写一部“纯粹由引文构成的书”;为了不至于扭曲文章作者的本意,我认为本书导论最好的构成方式,正是一篇“纯粹由引文构成的导论”——由引自每一位作者的文字所组成。这些引文作为文章的片段,一方面,犹如遗传密码和全息摄影那样,带有作者思想和智慧的全部信息;另一方面,它们也构成了通向本书正文的通道和秘径,通向所有美不胜收的体验本身。

至于我自己,实际上只限于一个编辑的工作:为这些引文加上一个标题,并且注出出处;然后,满足于让它们说明自己。

本次发布版本为节选

相关链接:

Art Heritage

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨跨文化美术史年鉴(珍藏版)

规划问道

规划问道