城市规划是一门综合性的学科,在相关的城市与区域研究中,必定会涉及到经济、社会、空间资源、生态环境等领域,客观上需要借鉴和引进多个学科的理论概念和研究方法,多系统的“耦合研究”①便是一个例子。对于“耦合”这个词,很多人或是“望文生义”,即从其文字本身来理解或赋予含义(诸如契合、匹配、协调、对应等),但出现在诸多规划文章中的“耦合”实际是对应于英文“coupling”,并伴有“耦合度”或“耦合协调度”公式,这时它是一个科技术语。或是因为“耦合”概念较易被规划学者所“领悟”,并有现成的耦合度计量模型,所以基于引用的应用研究及文章不断出现,但基本都忽视了耦合术语的特定含义,更没有搞清楚耦合度公式的建构原理及适用场景。

1

“耦合研究”的兴起及引用链分析

1.1 “耦合研究”的学科分布状况

“耦合研究”分布于多个学科领域。在中国学术期刊全文数据库中以“耦合”为篇名进行检索,共得到中文文献84344篇(2021年7月),主要包括物理(9.45%)、化学(7.22%)、电气工程(7.12%)、电子技术(7.05%)、环境(6.42%)、建筑科学(4.60%)等自然科学领域,同时也出现在区域经济(1.99%)、城市经济(1.93%)、农业经济(1.65%)、旅游经济(1.21%)、教育(1.11%)、管理科学(0.93%)、城乡规划与市政(0.76%),以及地理科学、社会学、政治学等社会科学或交叉学科领域。

1.2 “耦合研究”在城市与

在城市与区域研究中,自20世纪90年代起就有学者采用与耦合度概念内涵相近的协调度、协调系数等来探讨不同系统之间的协调发展状况,包括张陆彪等(1992)、杨士弘(1994)、毕军等(1998)、廖重斌(1999)等。其中,廖重斌的文章中尽管没有出现耦合的提法,但基于离散系数(coefficient of variation)推导出的两系统协调度计算公式与后来出现的某些耦合度计算公式相同,且被其后的很多“耦合研究”文章所引用,因而可被看作是“耦合研究”的早期探索。

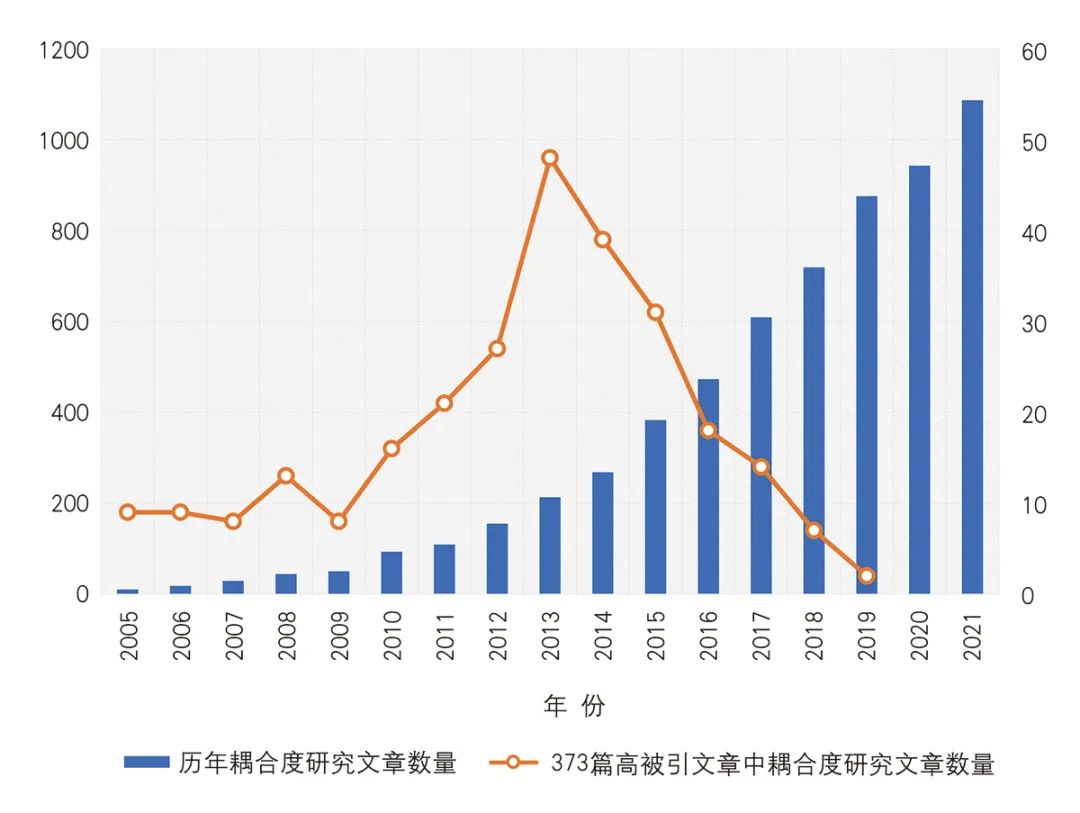

▲ 图1 | 历年耦合研究的发文数量与其中的高被引文章数量对比

▲ 图1 | 历年耦合研究的发文数量与其中的高被引文章数量对比1.3 “耦合研究”在城市与

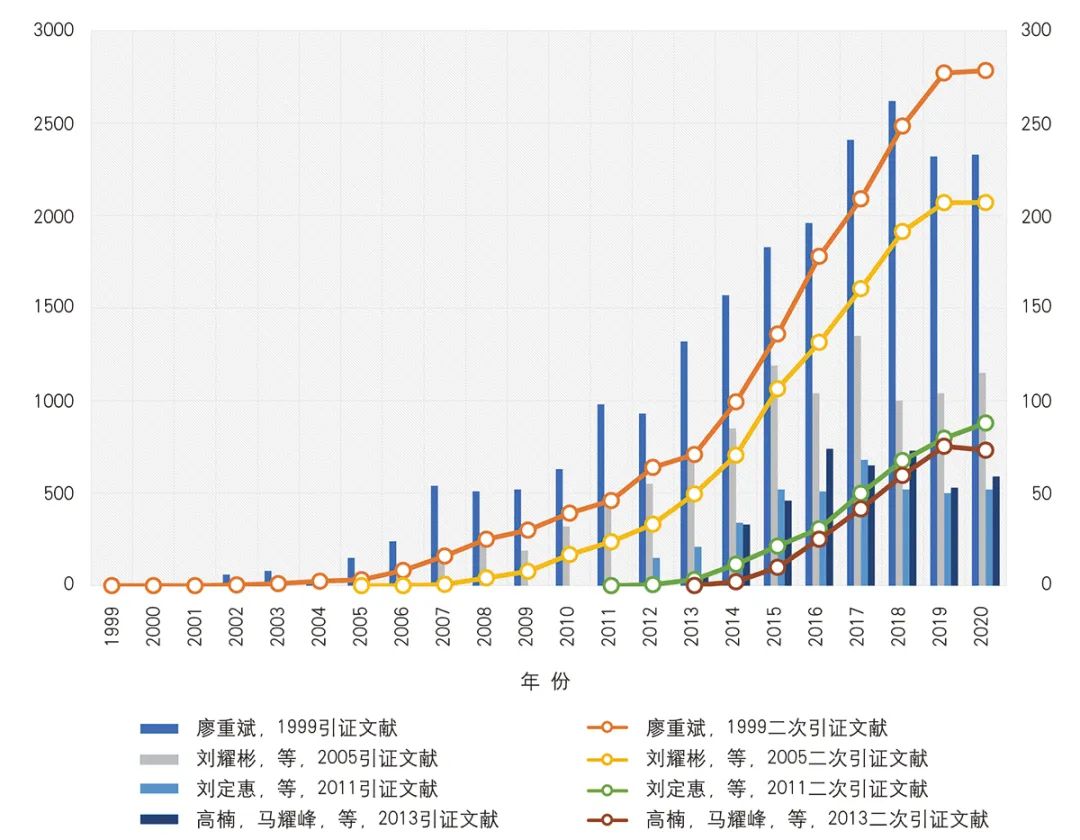

结合被引量和发文时间因素,选取4篇在“耦合研究”的传播过程中起到过重要作用的文章作进一步分析;前两篇早期文章的引用量排名列前2位,后两篇发表于2012年左右的文章的引用量排名都在前10位,且后两篇文章均引用了前两篇文章。可以发现,无论是被引用数量还是二次被引用数量,这4篇文章大体上都呈现出增长趋势;即使被引数量在近年有所下降,但二次被引数量仍保持在较高数值(图2)。然而遗憾的是,除了概念上的误区外,多数文章在耦合度计算公式上也存在着错误。

2

“耦合”的内涵与耦合度计算公式

2.1 耦合的内涵及不同学科的释义

术语在线(www.termonline.cn)对耦合进行解释的审定词条涉及到了电气工程学、通信工程学、原子物理学、计算机科学、管理科学等领域。从权威的解释中可以得出,耦合作为学科术语的本源意涵是由一个物理量导致另一同类物理量、能量从一侧传递到另一侧的物理效应,例如电感耦合传导、电-光-电耦合传导、电阻耦合传导、电容耦合传导等,多见于变压器回路、电容器回路、光缆通信等场景;耦合度公式则是用于计算其传导效应和效率。

2.2 耦合度计算的常用公式示例

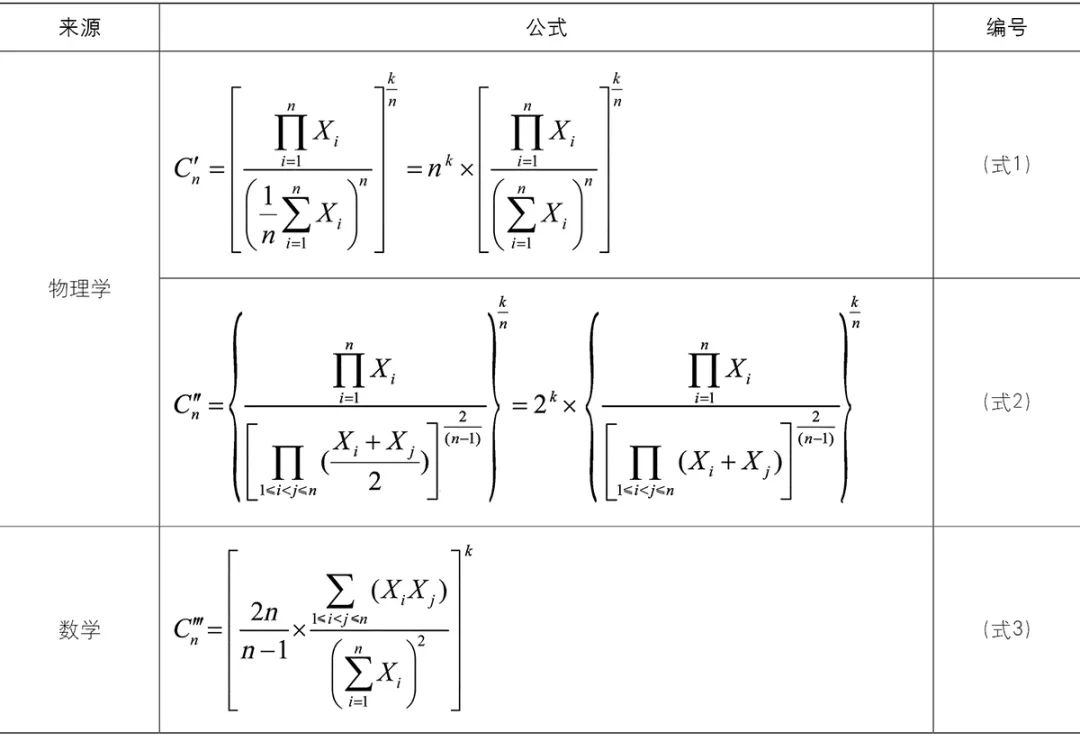

▲ 表1 | 耦合度计算的常用公式

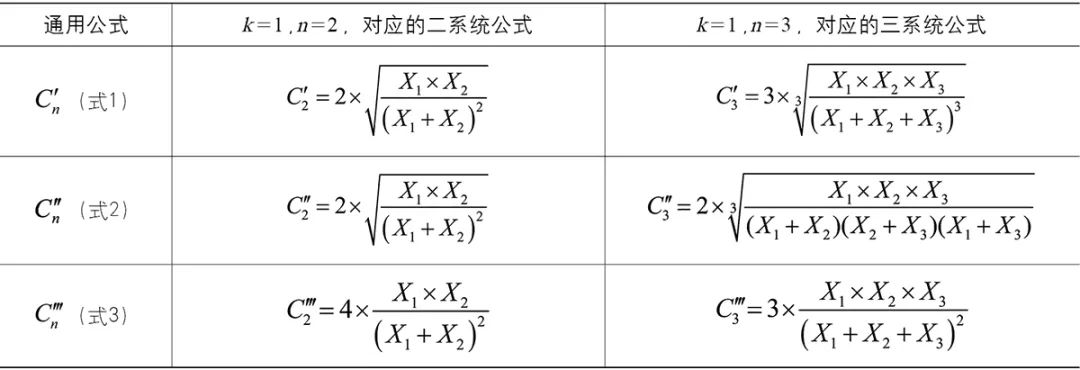

▲ 表1 | 耦合度计算的常用公式 ▲ 表2 | 当k=1, n=2、3时,耦合度计算的常用公式

▲ 表2 | 当k=1, n=2、3时,耦合度计算的常用公式 (式4)

(式4)式中,C 为耦合度,D 为耦合协调度,T 为多系统综合指数,a1、a2 、…、an 为待定系数,且a1 + a2 +…+ an=1;若是认为每个系统同等重要,则每个待定系数的数值相同。

3

城市规划中的“耦合研究”概况与误区分析

3.1 研究概况

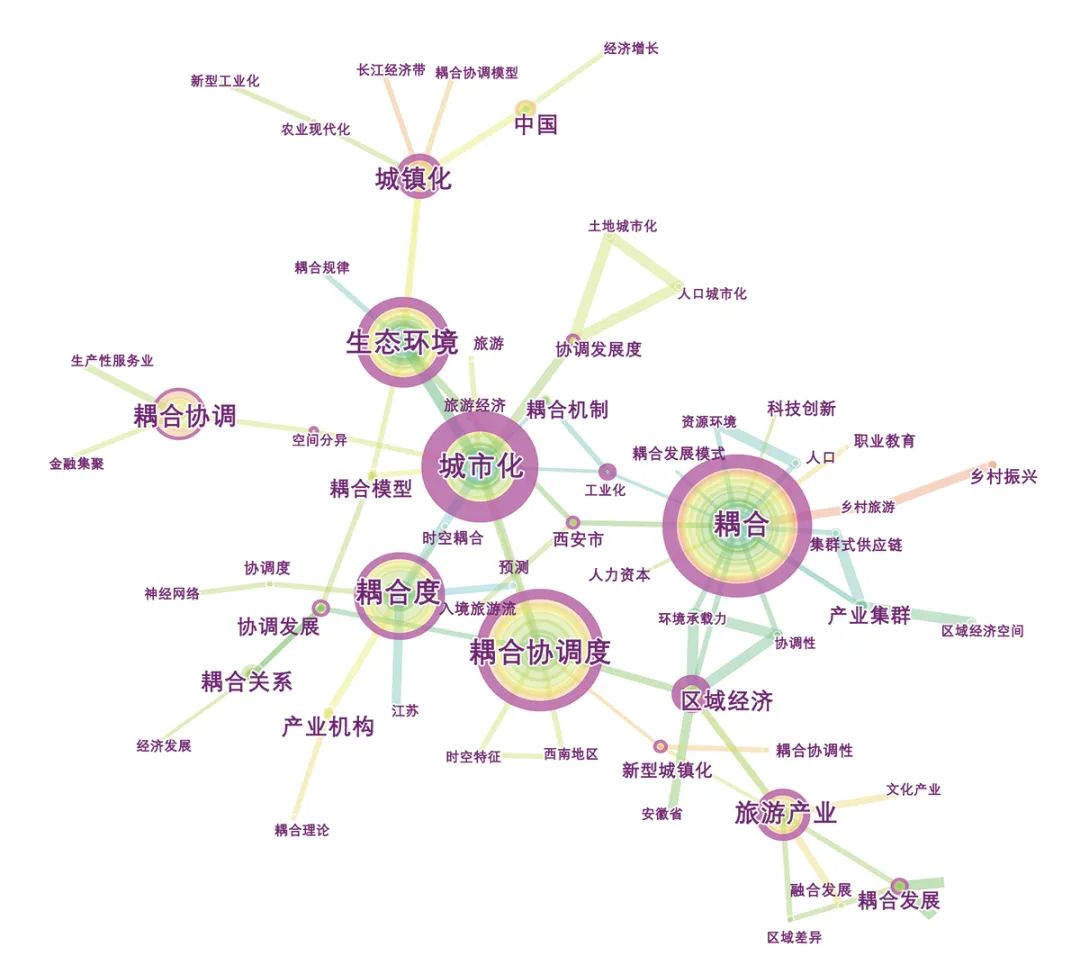

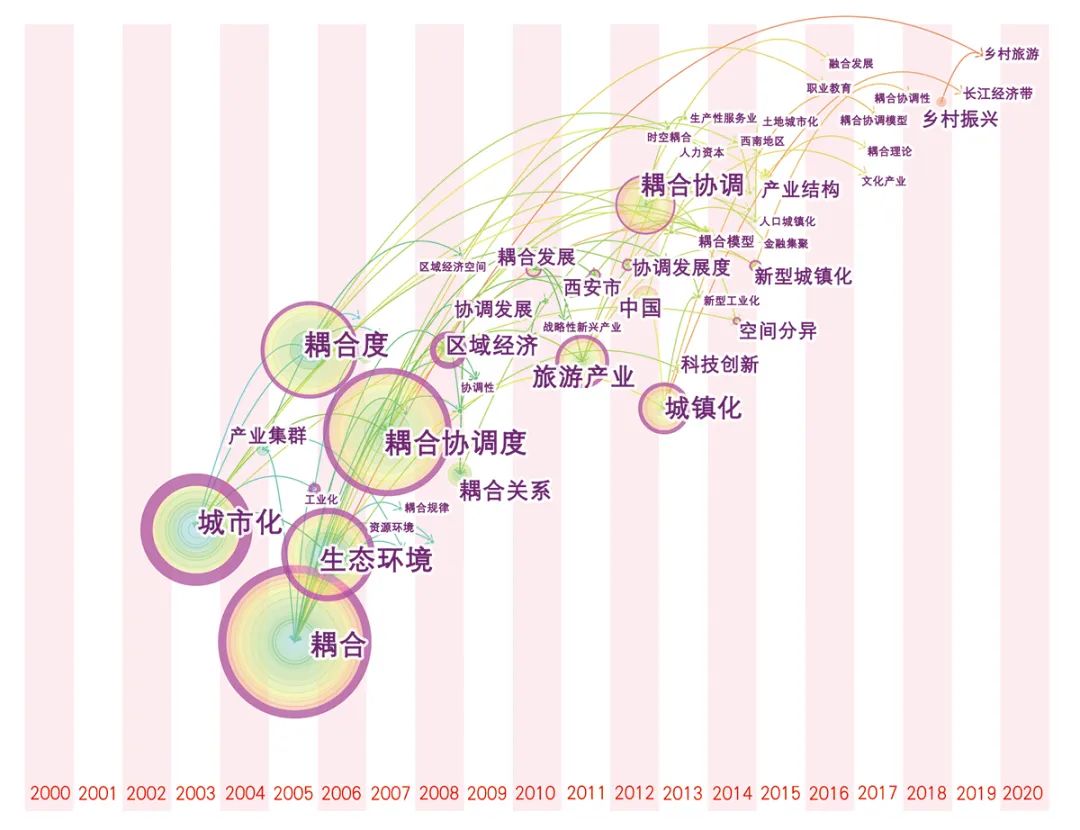

关于研究主题,涵盖城镇化、环境、人口、经济、旅游、文化、产业、农业等多个方面(图3)。从历时性角度来看,早期的研究较为关注城镇化与生态环境的耦合协调关系,而后逐渐延伸至对区域经济与旅游产业、科技创新与产业经济、乡村振兴与乡村旅游等耦合关系的研究(图4);从地域来看,对江苏、安徽、陕西,以及长江经济带、环洞庭湖地区的研究较多。

▲ 图3 | 城市与区域相关学科领域的耦合研究主题分析

▲ 图3 | 城市与区域相关学科领域的耦合研究主题分析

▲ 图4 | Time-zone view角度的耦合研究热点分析

▲ 图4 | Time-zone view角度的耦合研究热点分析 ▲ 图5 | 城市与区域相关学科领域耦合研究的研究机构共现分析

▲ 图5 | 城市与区域相关学科领域耦合研究的研究机构共现分析

▲ 图6 | Time-zone view角度耦合研究发文作者分析

▲ 图6 | Time-zone view角度耦合研究发文作者分析

3.2 “耦合研究”的源头认知误区

在“拿来主义”的氛围下,经过多代引用以及在所撰写的论文中标注参考文献后,似乎觉得没有必要再去明晰所用的术语概念内涵及计算公式的原理和适用性。但本文的溯源分析表明,恰恰在源头上就存在着认知误区,物理学及电气工程中的耦合是指电路交互作用,“耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去”,是一个物理量导致另一同类物理量的现象;这与城市与区域研究中希望解决的经济、社会、生态等不同系统的交互或匹配状况的测度完全不是一回事。在耦合度计量模型方面,物理学工程领域给出的针对电荷回路的“耦合”计算公式②,也无法推导出目前在规划研究中需要解决的多个系统的所谓“耦合度”计算公式。

3.3 “耦合研究”的应用技术误区或疑惑

耦合度、耦合协调度是耦合度模型相关研究中的两个核心概念。在耦合度模型研究中,基本是通过计算公式对大量数据进行降维处理,以得到取值为[0,1]的耦合度与耦合协调度数值。但城市与区域相关学科领域所研究的多系统交互是一个综合、复杂、动态的过程,计算得到的数值不一定能反映实际的契合状况及背后的作用机制。仍以“城镇化与生态环境二系统耦合分析”为例,若是城镇化初期的城镇化得分为0.1,生态环境未遭到破坏则得分为1.0,计算结果即为不耦合;但就此时的城镇化与生态环境这两个特定对象而言,并不存在矛盾。而若甲城市的城镇化水平得分为0.5、生态环境得分为0.7,乙城市的城镇化水平得分为0.7、生态环境得分为0.5,则计算得到将是相同的耦合度和耦合协调度数值;但在现实中,这时的甲、乙两个城市的城镇化与生态环境状况可能大相径庭。

4

若干讨论

在城市规划及相关学科的研究中,耦合已是一个常见用语;在很多情形下并非将其看成一个科技术语,而仅是从字面来理解。就其词源而言,确实可以做拆字溯源:“耦”指两人并肩而耕,“耒”指古代的一种农具,是犁的前身;“耦”表示两人合作使用“耒”这种农具耕地。“合”的释义则比较多,如聚集、合拢、总共等。社会科学领域的某些文章对于耦合的理解与其词源的本义较为相似;部分文章还加上了价值判断,认为耦合是一种良性互动关系,即“两个或两个以上的系统或运动形式通过各种互相作用,互相影响而形成的一种彼此依赖、协调促进的良性动态关联关系”。

将上述理解或释义应用于城市与区域领域的定性研究应是合适和可行的。但若一方面持上述理解,另一方面又采用电路耦合等物理学领域的耦合模型和计算公式,则这类研究方法和得出的结论则是不可接受的;这样做,实际是混淆了概念;耦合模型不是一个黑箱,而应是对应于特定的现象和机理的科学建构。

对于耦合这个概念,目前客观上存在着中文词源的理解和对应于“coupling”的科技术语解释及相应的计量模型,因而对其内涵加以准确释义是非常必要的,尤其是要清晰区分耦合的两种不同意涵和适用场景。目前,作为术语的耦合一词已经出现在图书馆情报与文献学、管理科学等学科的研究工作中,并对其在这些学科中的意涵有清晰的学术定义,这值得城市规划及相关学科借鉴。

注释:

① 本文所探讨的耦合研究包含各个领域,但主要集中于城市与区域规划相关学科领域范畴,包含定性耦合研究和定量耦合研究。研究重点在于探讨定量耦合研究中,采用“耦合度模型”对多个系统(一般为2~4个系统)耦合协调情况(耦合度、耦合协调度)进行测算和分析的相关研究。

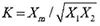

,其中,Xm是耦合元件(两个电路共有)电抗,X1和X2分别为初级回路和次级回路中与Xm性质相同的电抗。在电感耦合中,耦合系数也可以被定义为互感磁通链与自感磁通链的比值。

,其中,Xm是耦合元件(两个电路共有)电抗,X1和X2分别为初级回路和次级回路中与Xm性质相同的电抗。在电感耦合中,耦合系数也可以被定义为互感磁通链与自感磁通链的比值。原文介绍

《城市规划中的“耦合研究”溯源及误区辨析》刊登于2022年第 6 期第37-47页,第102页。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城市规划中的“耦合研究”溯源及误区辨析

规划问道

规划问道