导读

历史社区是延续有居住功能,与日常生活密切相关的一类历史街区,因其长期处于动态变化中,在社会构成、利用方式方面更复杂,保护发展更困难。为了破解保护发展困局,本文选取日本历史社区营造的典型案例——川越一番街与谷中地区进行学习,在社会资本理论内涵基础上构建了社会资本层次—社会资本类型—社会资本实现的功能三个维度的分析框架,对两个案例的实践历程,主体及实施策略和社会资本运作机制进行分析,总结其历史社区营造经验。最后结合我国已有的保护体系和社区营造实践,从规划机制、保护利用管理机制、社会发展机制等方面提出建议,旨在为我国历史社区的保护发展提供启发,实现全面高品质发展。

本文字数:4853字

阅读时间:15分钟

作者 |

刘思佳,东南大学建筑学院 清华同衡规划设计研究院有限公司

林晓敏,东南大学建筑学院 杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

王承慧,东南大学建筑学院

关键词

社会资本理论 历史社区 社区营造 保护发展

#

引言

“十四五”时期,强化历史文化保护,加强城镇老旧小区改造和社区建设等是存量提质的重要任务,城市建成环境的改善已经切实关注到人们的日常生活、人文内涵等更精细化、更人性化的内容。

历史社区是延续或部分延续居住功能的历史街区,是城市生活文化的活态展示窗口,但也因其社会构成和利用方式复杂多变,我国的这一类历史街区总体上仍存在保护发展方式单一、保护与发展不平衡的情况。近年来,遗产保护实践中的社区价值被重视,日本更是形成了一套历史保护发展与社区营造相结合的方法体系和法律法规,探索了不同类型历史社区在多元主体共同参与和博弈后实现可持续的保护发展。本文基于社会资本理论,关注事件过程中的主体、主体间的关系以及产生的结果,希望能从人和群体的视角为我国历史社区保护发展梳理经验。

#1

历史社区与社会资本

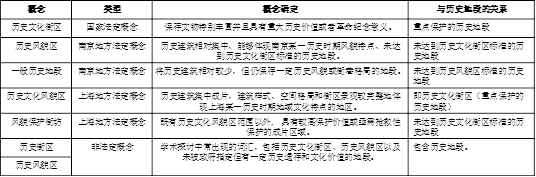

历史社区的界定

“历史街区”概念常与“历史城区”、“历史地段”、“历史文化街区”、“历史风貌区”等概念混淆,各城市对历史街区的界定与分类虽有差异但保护内涵一致(如表1),本文将其统称为历史街区,并且界定历史社区为完整或部分保留居住功能的一类历史街区,是具有活态特征和社区属性,有一定历史遗存和文化价值的地区。相应地在日本案例选择中,关注城市型、延续了居住功能的历史地区(歴史まち)。

表1 历史街区相关概念 资料来源:作者自绘

社会资本理论与分析框架

1.2.1 社会资本理论

1980年,布迪厄在《社会资本随笔》中正式提出了“社会资本”概念,指出资本存在三种形式:经济资本、文化资本和社会资本。社会资本由社会义务或联系组成,是群体为成员提供集体共有的资本。近年来,基于社会资本视角的保护更新研究表明,社会资本可以促进维护和振兴衰败建筑和地区,具有积极作用。社会资本是通过社会关系获得的资本,其形成和作用都与主体及其相互关系密切相关,在历史社区研究中应用社会资本理论与方法,一可以厘清街区生态环境中的复杂关系,同时基于多维社会网络,帮助深入、科学地认知历史社区的社会生态,为历史社区的发展找到突破口。

1.2.2 基于社会资本理论的分析框架

社会资本理论的研究在不断扩展中,社会资本理论是在目的性行动(purposive action)中被获取的和/或被动员的、嵌入在社会结构中的资源这一内涵在学界基本达成共识。基于此,本文以日本典型的历史社区为研究对象,构建基于社会资本层次—社会资本类型—社会资本实现功能三个维度的分析框架,分析日本历史社区保护发展与社区营造相结合的实践历程与实施机制。

张庭伟指出社会资本有三个层次:一是基于共同信念、共同受益的社区内部组织间的关系;二是基于共同目的协作搭建的各社区组织之间的关系;三是社区组织与社区外界之间的协商与合作关系。第三层次的社会资本表明社区与外界关键机构(Stakeholder)建立关系、协作发展的能力,是最高层次的社会资本。

社会资本分为三种类型:结合型(bonding)、沟通型(bridging)、联接(linking)。其结合型(bonding)社会资本建立在相似、非正式或亲密情感基础上的个人之间的联系。沟通型(bridging)社会资本促进具有更广泛身份的不同群体之间的联系,通常来源于参与组织,包括公民和政治机构、体育和兴趣俱乐部等。联接型(linking)社会资本嵌入在通过明确、正式或制度化的权力相互作用形成的社会网络中。

Sock将社会资本实现的功能分为三类:工具型、情感型与规范型。工具型社会资本建立在对可得利益和期望基础上,为主体带来实际可用的资源;情感型社会资本为主体带来情感依靠和亲密关系;规范型社会资本建立在对价值、原则、责任的共享共担上,促进共同的价值认知等。

#2

日本历史街区保护制度下的社区营造

日本历史社区营造的制度背景

1950至1980年代期间,日本颁布了《文化财保护法》、《关于古都保存历史风土的特别措施法(古都保存法)》、《景观法》等与历史保护直接相关的法律以及《非营利组织法》、《信托法》等对地方团体进行约束和规范的法规。2004年至今,与历史街区社区营造相关的法规体系基本完善。《综合文化遗产及其周边环境的保存、活用基本构想》、《历史文化基本构想》提出了“历史文化保存活用区域”的保护整备思路、与地区居民、NPO组织、企业等民间团体的合作框架等。《关于地域的历史风致维护及改善的法律》制定了实现个性丰富的地区社会、城市健康发展、文化提高等目标的规章。2013年,《历史社区营造指南》颁布,将具体的保护、活用、复原等实施方法及实施过程等与先进的措施事例一起编制,以支援历史社区营造工作。

从保护体系发展脉络可以看到,国家层面与历史保护相关的法律制度基本完善,在促进历史资产活用的支援措施方面也形成了法规条令和规划导引。地方层面的法律制度、社区营造活动也成为体系的重要内容,各地区在国家与地方相结合的制度体系下进行了丰富的历史社区营造实践。

商户组织为核心联接外部资源的实践——川越一番街

2.2.1 概况与价值特色

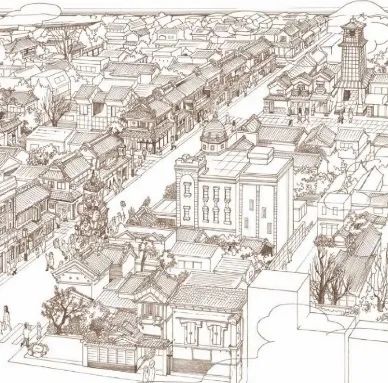

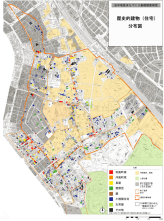

川越市位于埼玉县中南部,其在战国时期与江户时期分别是管理和防御的据点之,因其作为物资流通的据点得到发展,形成了一个经济富裕的城堡城镇。位于川越市北部的一番商业街被划定为“历史的、文化的地域”(如图1、2),其在1999年被指定为传统的建造物群保存地区,面积约7.8公顷。该区内共有135处建筑被指定为传统建造物,基本是明治时期、大正时期等不同时代遗留下的藏造建筑、洋风住宅、和风住宅等,极具典型性和稀缺性。一番街内的商住功能也一直被延续,是整体保存完整,典型传统风貌最为集中的区域,也是日本唯一一个被称为“小江户”的城市,具有重要的科学价值、艺术价值、社会价值。

图1 川越一番街区位与现状风貌图

来源:《川越市中心市街地活性化基本計画について》、《川越市川越伝統的建造物群保存地区まちづくりガイドライン》

图2 传统的建筑物群资源分布图

来源:传建地区的建造物map

2.2.2 保护发展与社区营造

(1) 政府部门激发居民的保护意识

1971年,大沢家住宅被指定为国家重要文化财,历史建筑的价值引起居民重视,这也直接导致了他们反对拆除另一历史建筑的行动。随后,日本建筑学会关东支部举办了“川越”主题的竞赛,引起建筑师、研究者等社会各界的关注。但由于担心传建区指定会限制日常活动,居民不赞同将一番街所在区域指定为传建区。

(2)以商业振兴的目的社区营造推动保护行动

居民推动下,市政府委托专家制定《川越的町貌和设计规范》;商户和周边居民成立了“川越藏会”并推进商业复兴和街道保护活动,联合一番街商业协同组合推进实施活化利用,并缔结了《川越一番街活性化典型商业报告书》,该报告确定商业发展的功能定位,对建筑设计和改造提出具体要求和范例图样,鼓励闲置土地和房屋进行合理利用。为制定町建规范,一番街商业协同组合联合专家、政府部门共同成立了“川越一番街町貌委员会”,该组织从计划改建的委托人、设计者等处听取说明,进行审查和建议活动,还制定了《川越一番街街区建设规范》对建筑的高度、体量、等进行要求,为改造提供帮助、指导和低息贷款等。

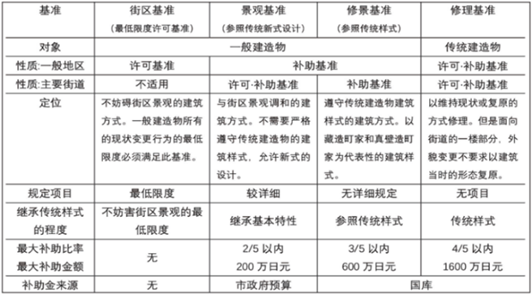

(3)社区营造制度逐渐完善

1990年以后,一番街通过历史地区环境改善街道项目逐步改善。川越市12个自治协会会长们自愿成立了十カ町会并推动了传建区指定,政府文化财课施行了《川越市伝統的建造物群保存地区保存条例》,建构了建造物许可基准与助成制度(如图3),期望创建一种能感受到历史的城市生活方式(如图4)。

图3 川越地区建设指导与补助基准

来源:《以川越为例探讨日本历史街区的保护与社区营造》

图4 一番街保护利用现状 来源:作者拍摄

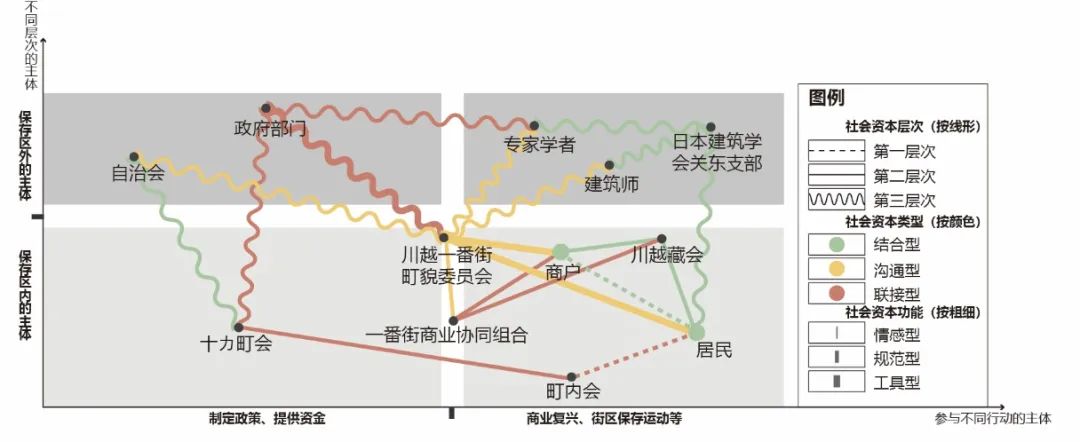

2.2.3 社会资本作用机制

一番街的物质环境和社会网络较完整地保存下来,为保护营造提供了较好的空间和社会基础。居民和商户的保护意识来源于政府和相关学术组织的引导,并在过程中激发了他们的主动性和积极性。实践中,保存地区内的主体主要有居民、商户、一番街商业协同组合、川越一番街町貌委员会等;保存地区以外的主体有日本建筑学会关东支部、专家、建筑师、自治会、十カ町会等。

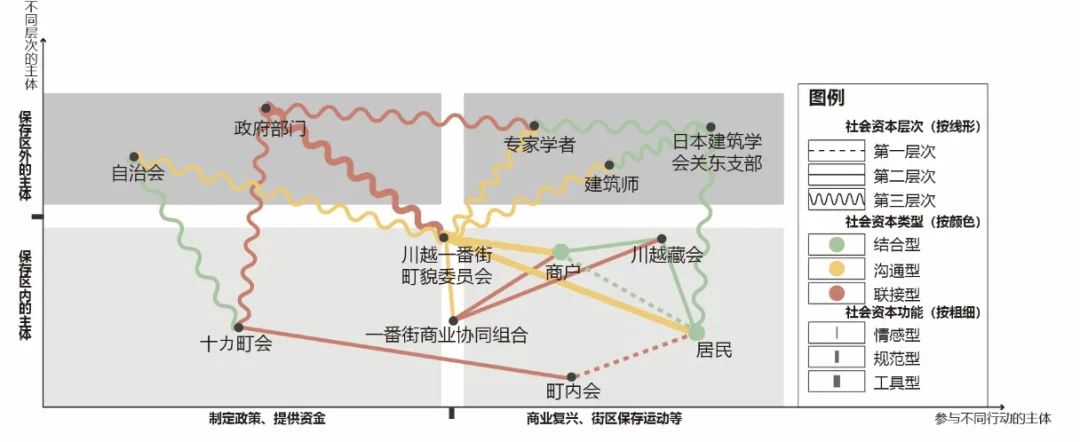

基于对传统建筑物的价值认同和商业活化的共同目标,居民间形成第一层次的社会资本,住户是亲密的邻里,相互之间支持并共同行动,形成结合规范型的社会资本。保存区内的组织之间紧密合作、互相支持,形成第二层次的社会资本。其中,川越一番街町貌委员会是桥接主体,促进商户、居民与专家、政府部门的沟通,形成沟通型社会资本;同时也为商户、居民提供补助和技术支持,形成工具型社会资本。保存区外的主体与保存区内的主体之间相互合作,形成第三层次的社会资本。政府按法律规定为自治组织提供资金补贴,形成联接工具型的社会资本。各个组织搭建了沟通协商平台,促进共同的保护与活化利用共识,其与专家、建筑师之间形成沟通规范型的社会资本(如图5)。

注:绿色圆点主体代表主体本身存在情感非常紧密的关系

图5 川越地区社会资本示意图 来源:自绘

NPO组织为核心强化内部联系的实践——谷中地区

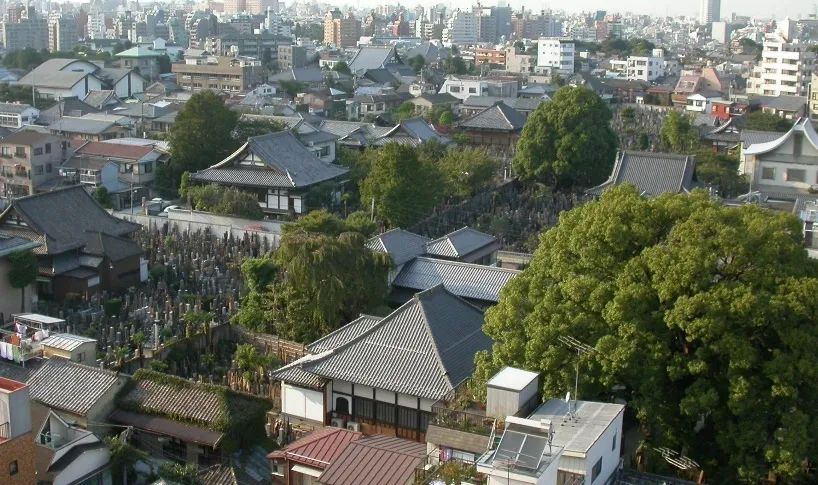

2.3.1 概况与价值特色

谷中地区位于东京市日暮里站的西南侧,区域面积约100公顷,居住用地占了约为36.2%。谷中地区共被划分成为了11个町丁目,谷中二、三、五丁目地区是住宅较为密集的区域,住宅建筑有私人的、集体的以及商住两用的。其在空间上延续了江户时代的基本城市形态:路网系统由狭窄的小巷组成;沿道路骨架分布传统建筑,住宅以和式街屋为主;有大量的寺庙、墓地以及被围墙环绕的开放空间,能够比较完整、真实地反映江户时代传统风貌与地方特色(如图6、7)。

图6 谷中历史建筑(住宅)分布

来源:《「ふるさとになれるまち」谷中の暮らしと歴史を活かすまちづくり》

图7 谷中地区现状风貌图

来源:《「ふるさとになれるまち」谷中の暮らしと歴史を活かすまちづくり》

2.3.2 保护发展与社区营造

(1)当地能人带领下的文化传播活动

1984年,当地作家MORI Mayumi女士的牵头成立谷根千工房志愿团体并创办地方杂志,刊载周边历史、文化生活等内容。谷中さんさき坂商店会等相继成立,越来越多的文化活动吸引了更广泛的参与。

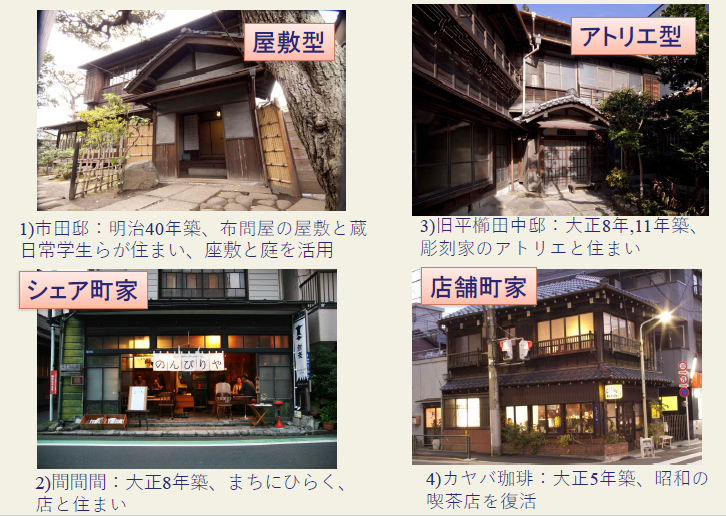

(2)以谷中学校为核心主体的历史建筑活化利用触媒行动

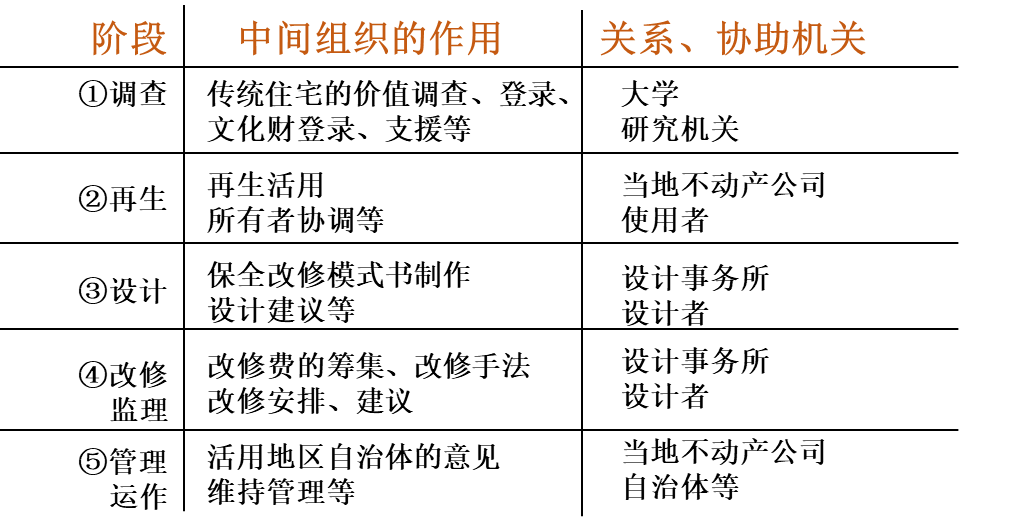

1989年,当地居民和东京艺术大学师生联合成立“谷中学校”,组织调查研究,利用历史建筑组织各类工艺展览等。而后,谷中学校牵头成立了历史都市研究会NPO组织与“ひとまちCDC”,前者侧重提供资金和改造方案,后者侧重技术支援。该组织租用了4栋位于街角核心位置的历史建筑,进行了公共化利用模式探索(如图8),提出对建筑物的历史文化价值、房主的想法、损坏情况等内容进行诊断和调查,分别制定保护修复和灵活运用方针。2000年谷中地区出台《谷中·上野·樱木地区城市建设宪章》、沿街建筑协定[1],截至2015年,有来自政府、NPO组织、个人、企业的主体参与约30栋历史建筑进行再生活用,其中NPO组织和地区管理组织作为中间组织发挥了巨大作用(如图9)。

图 8栋触媒建筑活化利用

来源:《「ふるさとになれるまち」谷中の暮らしと歴史を活かすまちづくり》

图9 典型建筑的活化利用与相关主体

来源:《「ふるさとになれるまち」谷中の暮らしと歴史を活かすまちづくり》

(3)社区营造制度完善和可持续发展

2013年出台了《台东区谷中地区社区营造整备计划书》;地区以町会、佛教协会和社区委员会为中心,成立了永久的社区营造协议会,形成了政府、社区营造委员会、NPO组织等相互合作支持的大团体,构建了正式的协作体系(如图10),不断推进地区遗产保护公共事业的落实。

图10 社区营造主体与制度体系

来源:根据《「ふるさとになれるまち」谷中の暮らしと歴史を活かすまちづくり》自绘

2.3.3 社会资本作用机制

谷中地区的城市骨架保存较好,其保护营造活动得益于本地能人以及艺术学校等具有公共性质的社会力量带动。实践中,地区内的主体主要有居民、谷根千工房志愿团体等、谷中学校、社区营造协议会;地区外的主体有政府、佛教协会、企业等。谷中学校是其中重要的桥接主体,为地区内的社区营造链接了专业的社会资源。

地区内的志愿者团体与居民之间存在深厚的情感,通过组织学习地域文化促进了更深入的价值认知,形成第一层次,结合型、规范型社会资本。地区内以谷中学校、台东历史研究会以及社区营造协议会等核心中间组织形成第二层次的社会资本。其中,台东历史研究会与 “ひとまちCDC” NPO组织为居民提供专业技术和资金,形成沟通型社会资本,实现工具型功能,并促使居民积极保护营造,形成规范型的社会资本。地区内外主体之间形成第三层次的社会资本:台东区政府给予地方团体资助,并联合出台政策,形成联接型社会资本,实现工具型的功能(如图11)。

注:绿色圆点主体代表主体本身存在情感非常紧密的关系

图11 谷中地区社会资本示意图 来源:自绘

经验小结

川越一番街的社区营造是以商户组织为核心的实践,该组织既是市场组织又是社会组织,为社区保护发展联接了丰富的外部资源。政府、学术机构自上而下引导,促成了社区内部居民以及组织间共同保护的价值观和营造活动,形成第一层次、第二层次、结合型社会资本,实现情感型和规范型功能,这些社会资本又促进了更广泛的参与,促进形成第三层次,沟通型、联接型社会资本,是保护营造中突出的社会资本,实现规范型、工具型功能,使社区营造获得更丰富的支持和参与。

谷中地区的社会营造是以谷中学校等NPO组织为核心的实践,其成员自于地区内的居民、高校,他们自发地开展文化保护与建筑再利用,相较于一番街,其形成的第一层次、第二层次的社会资本非常突出。通过中间组织联系,政府、企业、设计师与地区内的组织和居民协作,形成了第三层次、沟通型、联接型社会资本形成,实现工具型的功能,很好得推动了从单体建筑到整个街区这一“从点到面”的活化利用。两案例表明,历史社区营造促进多元主体参与,形成丰富的社会资本,为保护发展带来了资金、技术、管理等各方面的资源和支持,这一过程又促进更深入的参与和稳定的社会资本,实现良性循环。

#3

我国历史社区保护发展的反思

我国历史社区保护发展现状

经过了不恰当的保护或者过度开发,现存有一定规模、保存完整、价值特色突出的历史社区已不多,现存的这类历史街区普遍保护等级偏低,物质环境衰败严重,得不到合理利用和专业维护的支持,又存在拆除重建的极端开发。但近年来,北京、广州等城市进行了以保护发展为目的的历史社区营造尝试,实践积极带动居民、设计和施工单位、社会组织以及企业参与,初步建立了一些制度规范,形成了较丰富的社会资本并产生了积极影响。但实际成效也显示,这些探索都存在社会组织运营不长久,后期的常态维护不佳,居民的积极性和自发性逐渐淡泊等问题,只能激发短期活力和社会关注。但总的来说,这些先进的实践是有益的,也表明历史社区营造是破解其保护发展困局的有效方式。

基于日本案例的经验启示

我国历史保护在规划、管理方面已经形成了一套法规体系,与日本存在相似之处,都是国家与地方相结合,国家层面进行基本和原则性规定,地方层面有多样化的补充。我国在城市更新、老旧小区改造以及近年来的历史社区活化中都进行了社区营造的尝试,积累了大量实践经验,但还未形成更完善的制度和行动体系。结合案例实施经验和制度建立机制,本文从规划体系、保护利用管理、社区发展三方面对我国历史社区保护发展进行反思和完善建议。

3.2.1 完善保护利用管理机制,落实主体责任

目前,我国的保护利用管理法规主要针对登录历史建筑,并且缺乏合理利用引导,关于日常维护管理的法规与规定是缺失的。一方面,需要明确各主体权责,充分发挥政府的核心作用;提升文物主管部门的能力和权责追究程序,规定社区、住户、房屋所有人保护利用的责任和义务;另一方面,明确各方主体参与的程序,借鉴日本各类保护活用指南,保证街区内的居民、产权人、商户等各相关主体明确具体的咨询、维护和利用要求、技术资金支持、反馈监督等程序,并且提供便捷的监督、协商、上诉等沟通交通的途径,保证信息公开、公众参与实施监督等各环节。

3.2.2 优化规划机制,规范公众参与

国家层面已有较全面的保护规划规范和规划法规,但在规划的各环节中仍然存在自下而上参与缺乏、主体能力不强、责任缺失等情况。一方面,需完善保护法规,规定规划各环节的责任主体,明确各方相关主体参与及相关程序。借鉴日本法规相关要求,必须进行规划程序、主体责任相关规定的现场宣讲、解读环节,保证自下而上地参与,保证规划过程公开透明、多方参与。另方面,需落实保护利用管理规划,规范日常保护利用要求、日常维护规定、技术指导等。

3.2.3 建构社会发展机制,强化内生动力

目前历史社区内的社区情感以及与外部资源的连接方面都较为缺乏,社区事务基本依靠社区居委会完成,紧靠其一方力量,很难实现保护发展。政府需要增补社区管理相关法规规定,对街道和居委会赋权。探索社区发展规划,探索以社区为基本单元,构建提升内部资源,联接外部支持体系的渠道,通过建立自下而上为主的社区发展体系,对国家、地方层面的制度体系进行补充,搭建起平等、充分的协商平台。

3.2.4 稳固社会网络,拓展社会资本

通过以上机制的完善和弥补,将更丰富的主体连接起来,构建支持网络,从而产生丰富的社会资本为保护发展提供更多途径。政府主导并引导培育多元支持主体和能力,鼓励各类文化活动、互帮互助行动等开展;日本实践中,高校和专家学者是非常关键的技术主体,我国各地有丰富的教育研究资源,必须充分发挥本地高校研究团队、研究机构作用,鼓励入驻社区,进行保护利用相关的指导和宣传,提升居民的能动性;培育服务类、慈善类等各种类型的NGO组织参与历史社区营建,强化媒体新闻等公共传媒对历史文化、保护利用知识、法规政策等的传播等。

#4

结论

历史社区的保护发展工作既要彰显历史人文,也要适应居民的现代化生活需求。本文把握社会资本理论内涵,构建社会资本分析框架对日本历史社区营造实践进行梳理,选取了以商户组织为核心主体进行社区营造的川越一番街,以及以NPO组织为核心主体进行社区营造的谷中地区两处案例,分析其中社会资本运作机制极其促成的保护发展策略,并从我国的规划体系、保护利用管理、社区发展等方面进行经验借鉴。我国历史社区保护发展现缺乏的是稳固的社会支撑系统、长效的保护营造机制和完善的法律法规体系,本文希望能通过日本的经验学习对弥善这些不足起到一定的启示作用。

注释

建筑协定:根据日本建筑基准法第69条相关规定,地权者之间签订的有关地方建筑的建设标准协议,由公共机构认定,并由地权者组成运营委员会,运营委员会对协定区域内的建设行为具有审议权力。

参考文献(向下滑动查看)

*本文为2021中国城市规划年会论文。

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

未来公园社区怎么建?成都市住建局出台《建设导则》

点击图片阅读全文

韧性视角下社区公共空间优化策略研究 ——以南京市线路新村社区为例

点击图片阅读全文

城市瞭望 | 苏格兰芬虹生态村:面向未来的可持续乡村社区

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):基于社会资本理论的日本历史社区营造经验

规划问道

规划问道