01

现实环境恶化与虚拟世界冲击

当代城市与社区会走向消亡吗?

近20年来,世界物联网科技实现了世纪式的跨越,元宇宙等网络虚拟世界的兴起和繁荣也给我们的物理世界带来了巨大的冲击。我们现在依靠互联网已经可以足不出户地解决生活所需,而在未来,当我们的信息技术从现实的数据化走向真正的数据现实化,虚拟世界带来的海量信息与即时的感官交互,将极大的满足和加强人的感官诉求,物理空间的价值和意义正逐渐消解,这时的社区也许只是一个人的物理空间外加一个无限的虚拟世界。

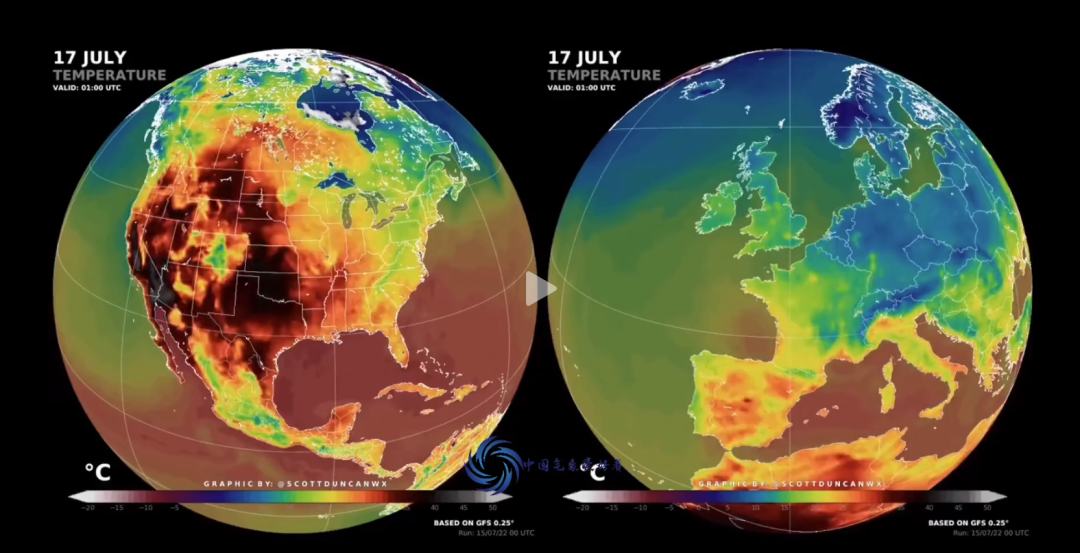

可反观当下,在疫情肆虐、全球高温、物种灭绝等一系列骇人听闻的灾难频频发生,科技进步也似乎跟不上我们生活环境变幻的速度,虚拟世界解决不了触手可及的“地球病”,人们依旧在这些难题面前感到无力。

在虚拟世界与地球环境恶化的双面夹击之下,城市和社区不再具有社会价值和意义,未来城市和社区会走向消亡吗?

2022年全球高温(图片来自:中国气象爱好者)

02

共建人与自然深度融合的

“生命共同体”

2018年, Google Sidewalk发布的多伦多Quayside滨水智慧城市红极一时。而最近多伦多政府发布的Quayside滨水智慧城市2.0,却从建立在数据之上“世界上最智慧的城市”转变成了拥抱风、雨、鸟儿、蜜蜂的朴实“田园城市”,这其中投射出的,正是关于未来城市/社区思考基石的改变。

Quayside滨水智慧城市 1.0

1.0版本的Quayside旨在将现实世界数据化,通过方方面面的数据采集、模拟、运算和预测,结合先进、灵活的建造技术,例如可实时变化功能的街道空间、可灵活加改建的房屋等,来实时改善我们的社区。这个提案在当时给与智慧城市研究方向的拓展非常多的启迪。然而Google sidewalk的方案重在技术的创新和赋能,似乎忽略了一个为人而建造的城市真正的吸引力在哪。

上下滑动可浏览更多图片

Quayside滨水智慧城市2.0

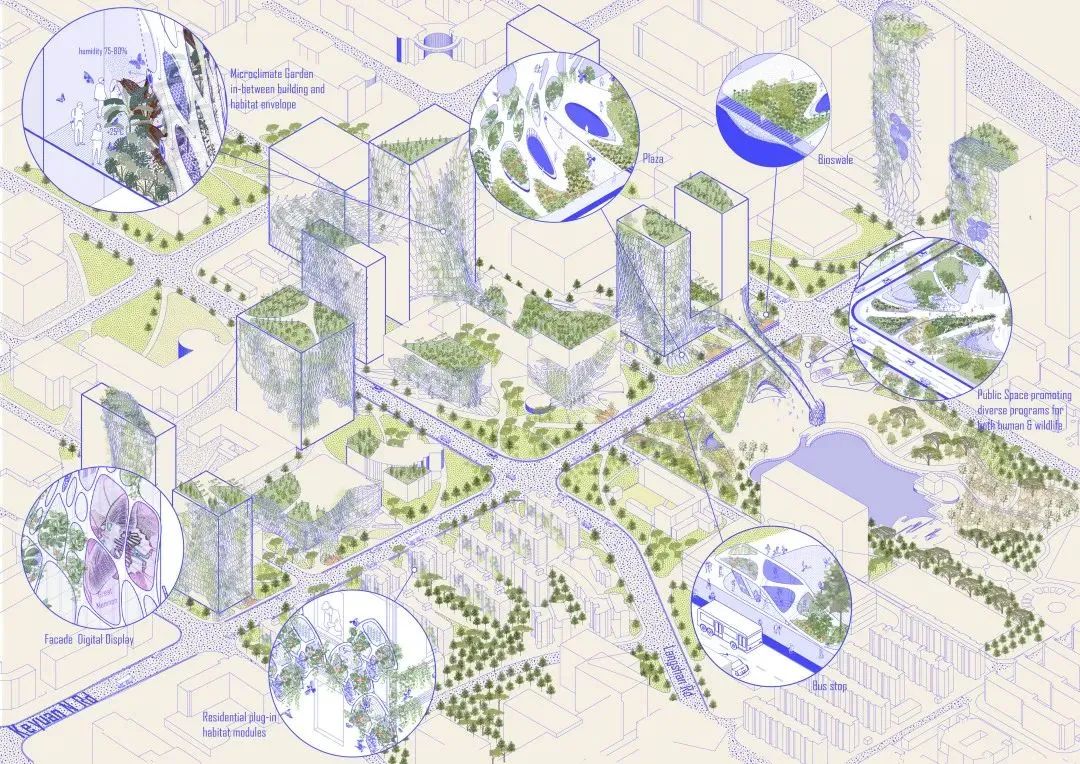

Quayside滨水智慧城市2.0也融入了智慧系统,但它坚持人的物质性和自然系统的不可分割,它拥抱风、雨、鸟类、蜜蜂,在城市中复兴自然与社会的多样性,它也许并不一定像Sidewalk1.0所构建的蓝图那么智慧,却是一个让愿意在这里生活的有趣的、健康的、安全的社区。

上下滑动可浏览更多图片

人类需要自然,未来的城市和社区

必须更好的支撑地球自然系统的繁荣

Quayside2.0的理论出发点在于,在未来非常漫长的时间中,人仍然是地球系统中的一个组成部分,大多数人仍然渴望真实的自然、真实的人类、甚至是跟真实的动植物的接触与交流。从原始社会到农业社会再到工业社会,人类本身身体的进化速度是很缓慢的,直到今天,我们的身体里都还住着一个原始人,本能上仍然需要一个有利于身心健康的物理生活环境,并且渴望回归自然。

盖瑞弗格森的《八堂自然课》中讲到“到自然会让人类产生一种被心理学家称作‘软愉悦’的东西,减少因为关注日常琐事而产生的懈怠,重新启动感官和意识,摆脱疲劳感,让注意力更集中”。人在大自然和在闹区中,激活的脑区是有很大的不同的。当人在自然环境中慢跑时,大脑里负责抽闲思考的前额叶和影响焦虑情绪的前扣带皮层的活跃程度会明显降低。甚至是在树荫下上呆上半小时,都可以让我们的身体分泌出大量的血清素,帮助睡眠让人平静,且带来幸福感。

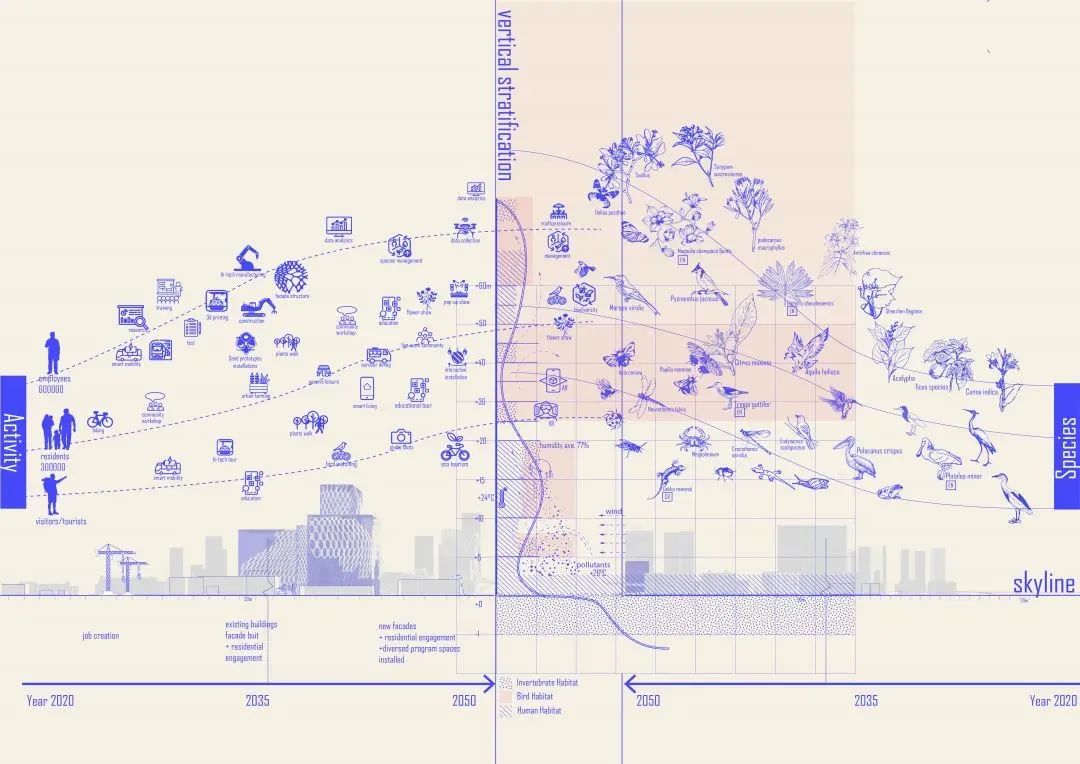

毋庸置疑,人类需要自然,未来的城市和社区也必须更好的支撑地球自然系统的繁荣。而原来以工业生产和生活的高效组织为出发点的城市,随着自然、社会和科技的发展,或许将如消费产品一般被更新迭代。

社区也许是一个人、

动植物物、物的深度融合的新系统

《疯狂动物城》剧照

随着科技的发展,人与自然的共同体也许不只局限于共同生活在一个物理空间中。生物编辑技术和物联网技术也许能增加和增强我们感官的维度,帮助我们更好的跟自然世界交流。正如电影《阿凡达》营造的场景,我们可以利用科学技术打开更多的感官,又或是电影《疯狂动物城》,城市不再只是人的城市,我们也许能实现跟动物、植物甚至其他非碳基物的交流。这时的社区也许是一个人、动植物物、物的深度融合的新系统。

03

回归使用者的场景、情感体验

重构物理空间的价值体系

在最近一次访谈中,张宇星博士提到在虚拟世界的强烈冲击下,我们需要改变物理世界的空间价值体系和设计方法论。

一方面,得益于超级交通和虚拟技术的发展,未来人的工作地是自由的,不再局限于跟从事同样或相关工作的人群集聚在一起,而是选择在一个环境更加优美的地方,跟与自己有共同爱好的社群成员共同建立一个新的社区,正如阿那亚那些山海之间的人文社区,又或是虚拟世界的二次元社区也能回归现实。城市、社区不在是经济模型引导的空间集聚,而是从人与人(社群),人与自然融合的新角度去重新构建它的价值体系,从而抵抗虚拟世界。

另一方面,对于物理空间的设计,设计师应该回归艺术家的思考方式,弱化物理空间的功能性和实用性,强调物理空间的软性内涵,例如城中村随着时间变迁而自然沉淀的人文味道,或是物理空间中添置的艺术、信息装置,亦或是建筑本身的空间逻辑。回归使用者和消费者的场景、情感体验,以新的空间逻辑让游览其中的人产生精神共鸣。新兴科技在物理空间建造上的运用也需要被拓展。比如利用新型的科技增强建筑材质的空间营造与交互,或是在室内引入更多的阳光来创造丰富的生物多样性,通过增加人的感受,而使物理空间更加具有吸引力。

04

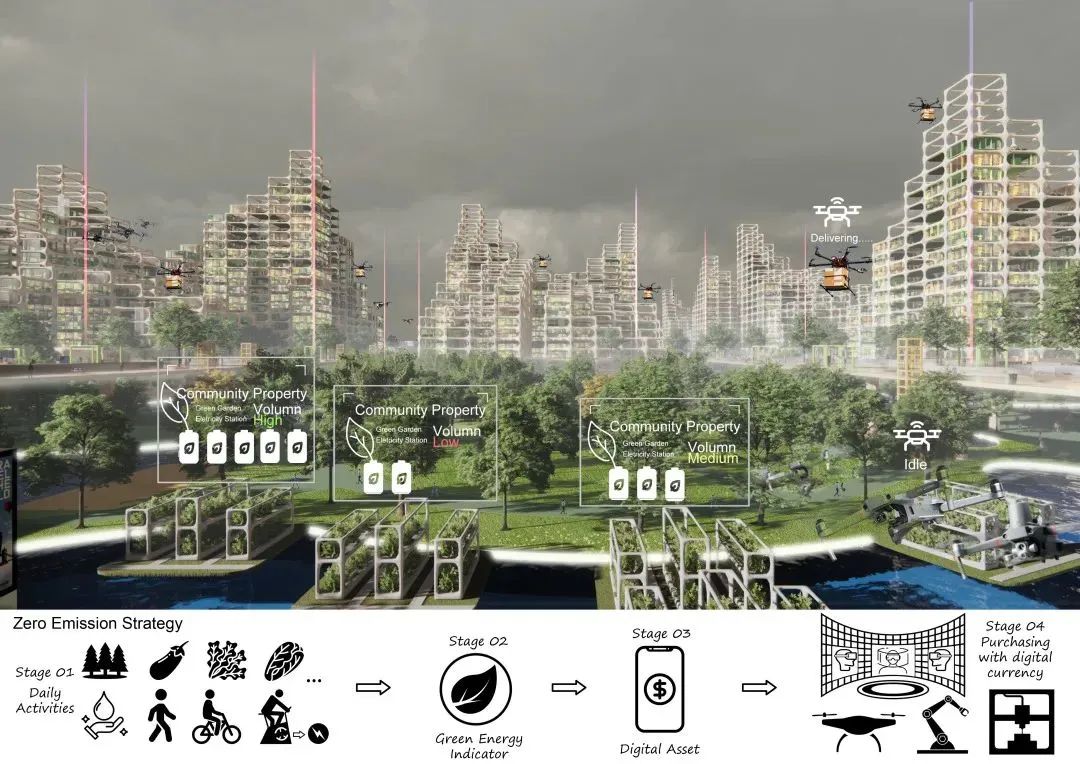

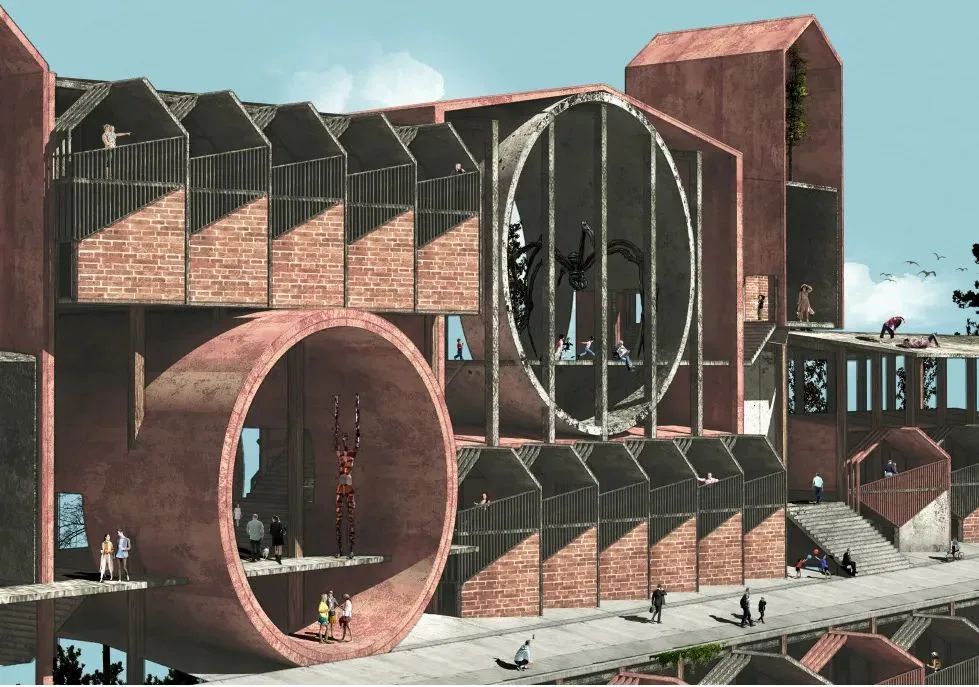

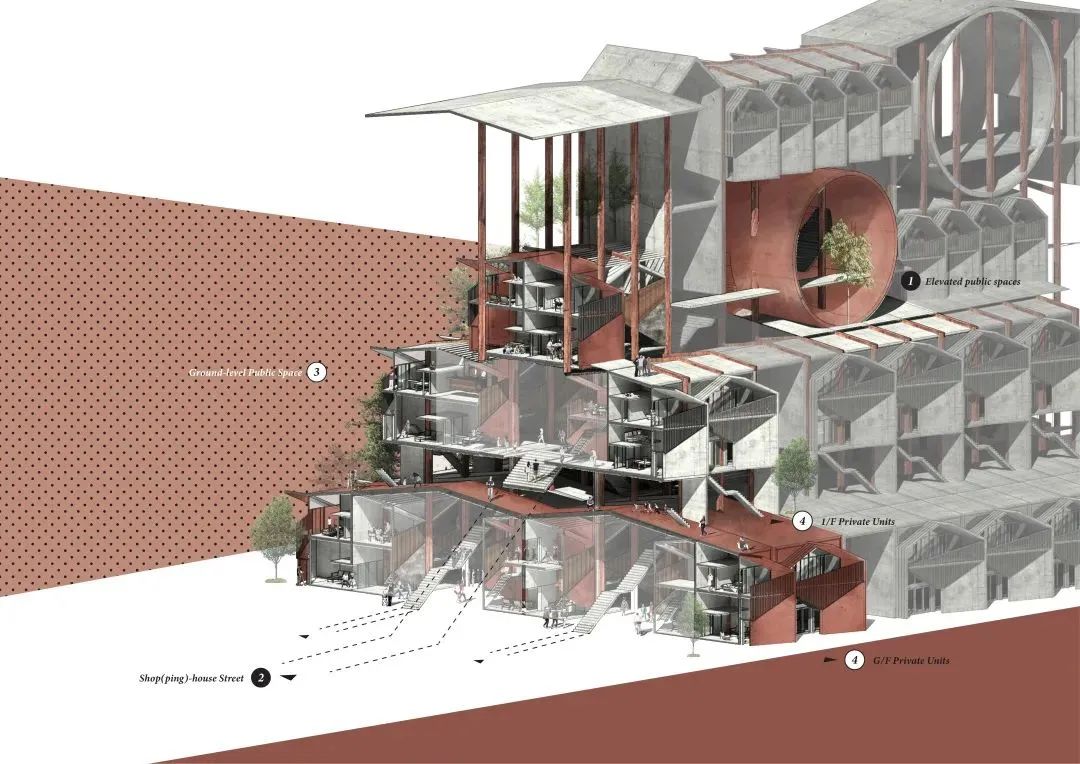

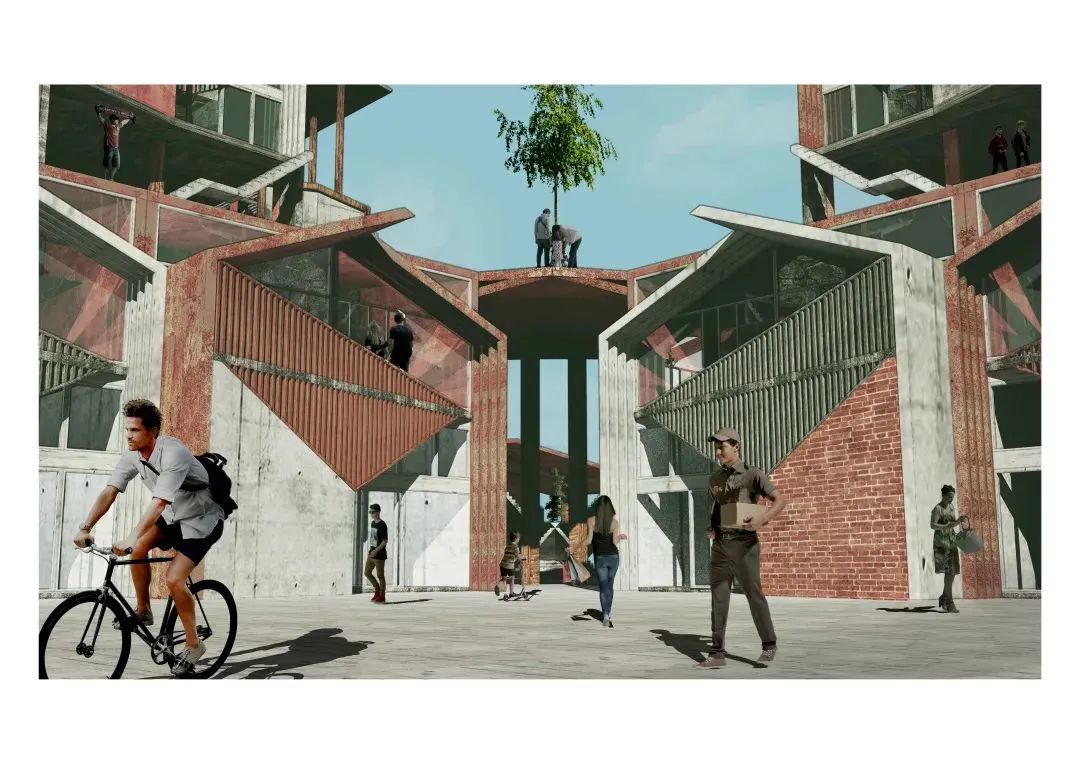

我们应该如何借用科技的发展

来重新塑造我们的城市与生活?

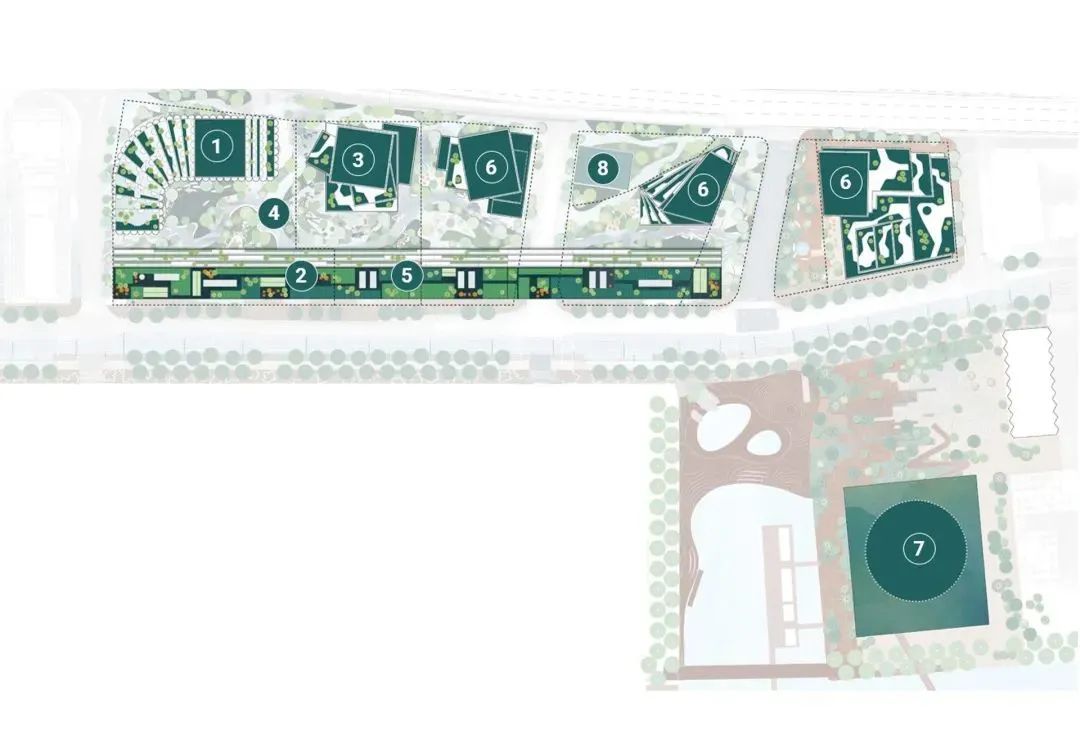

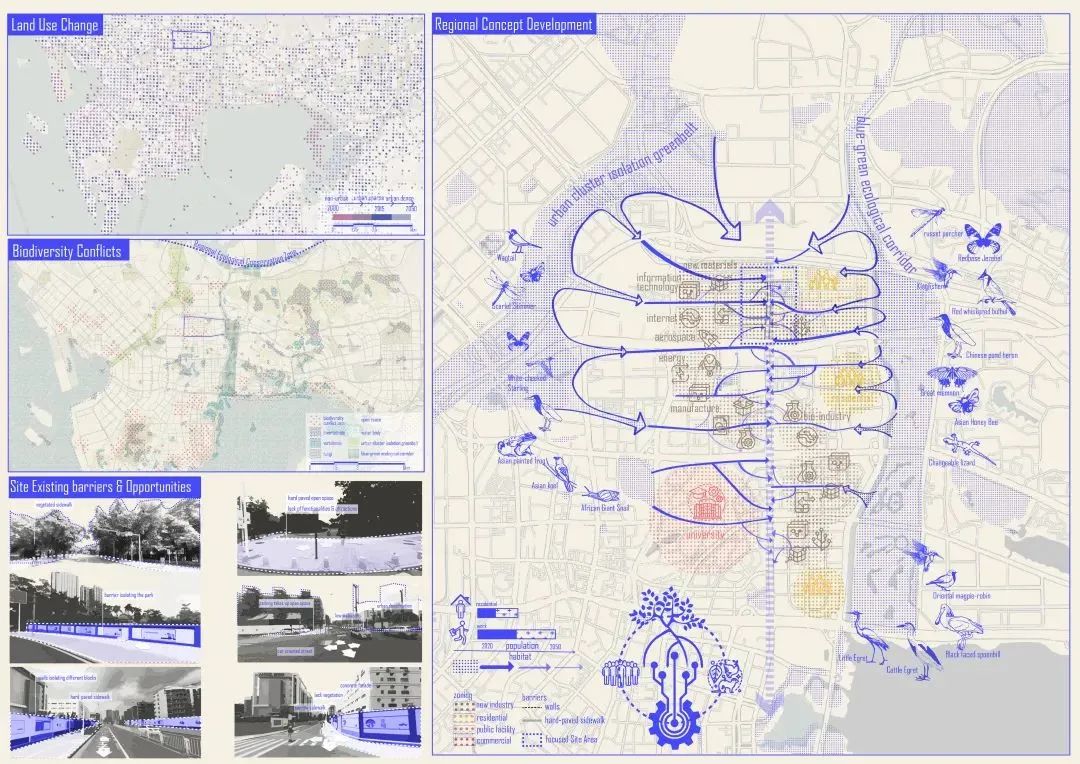

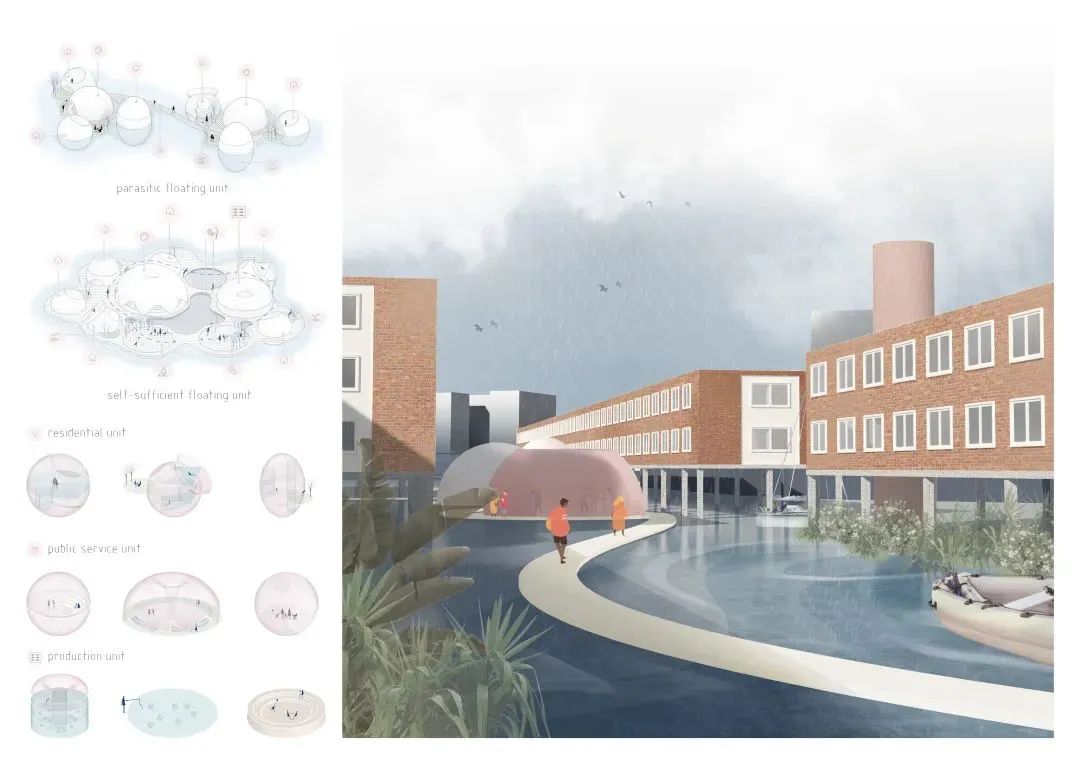

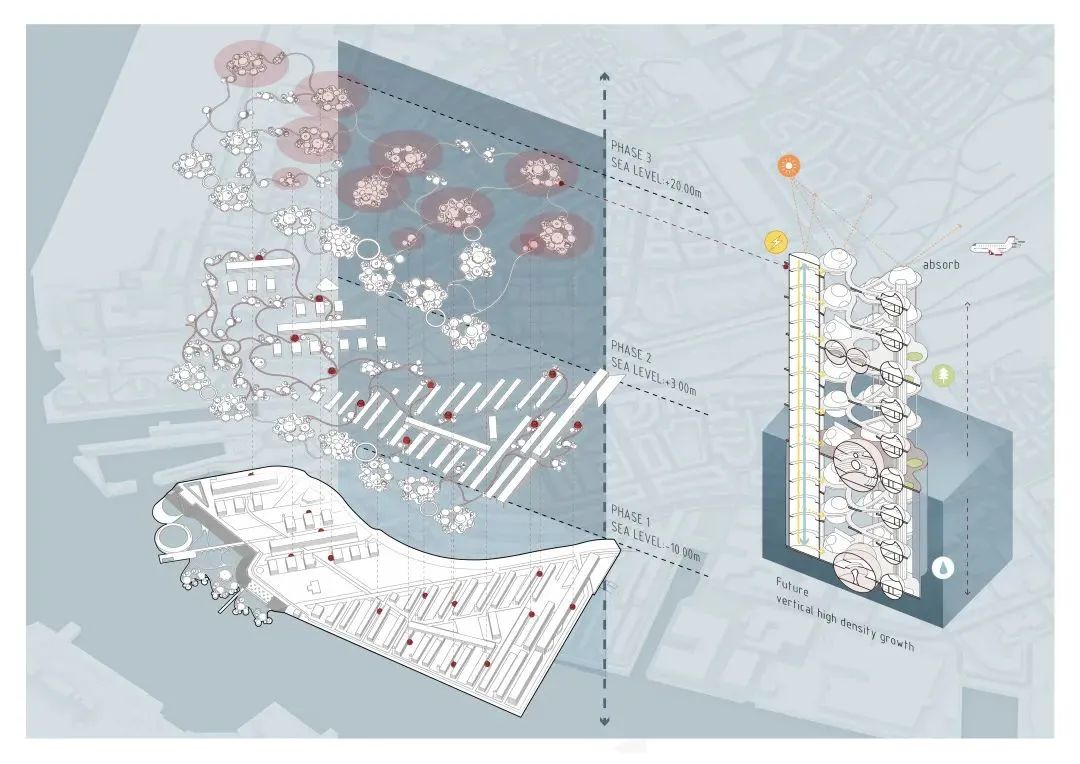

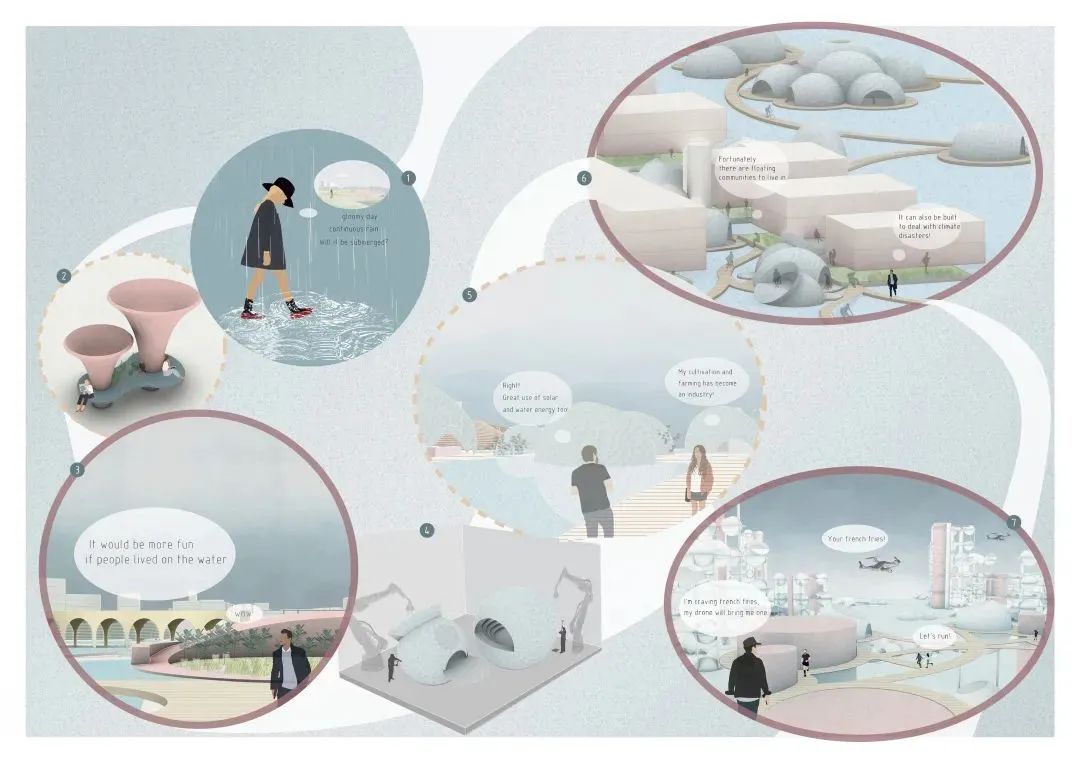

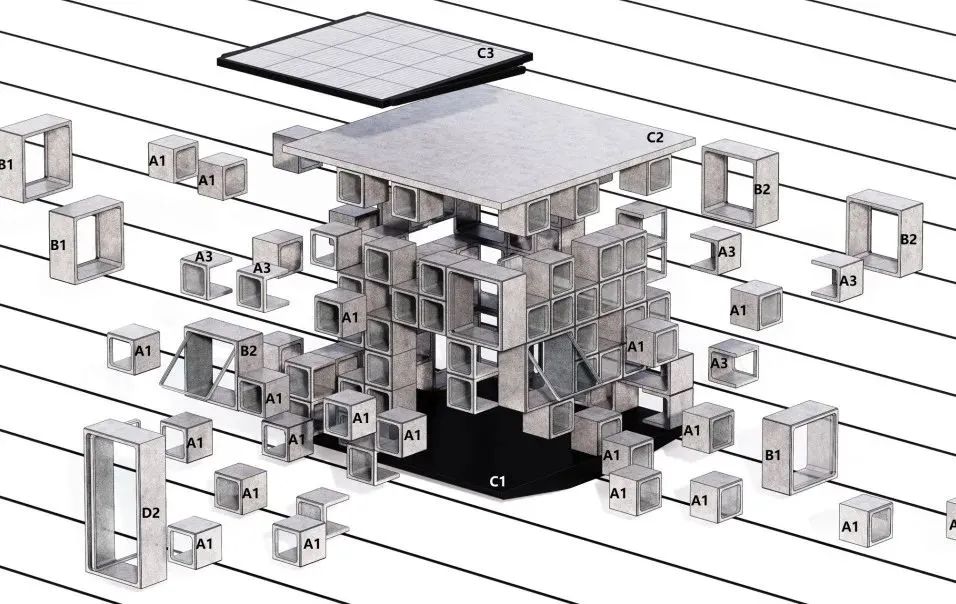

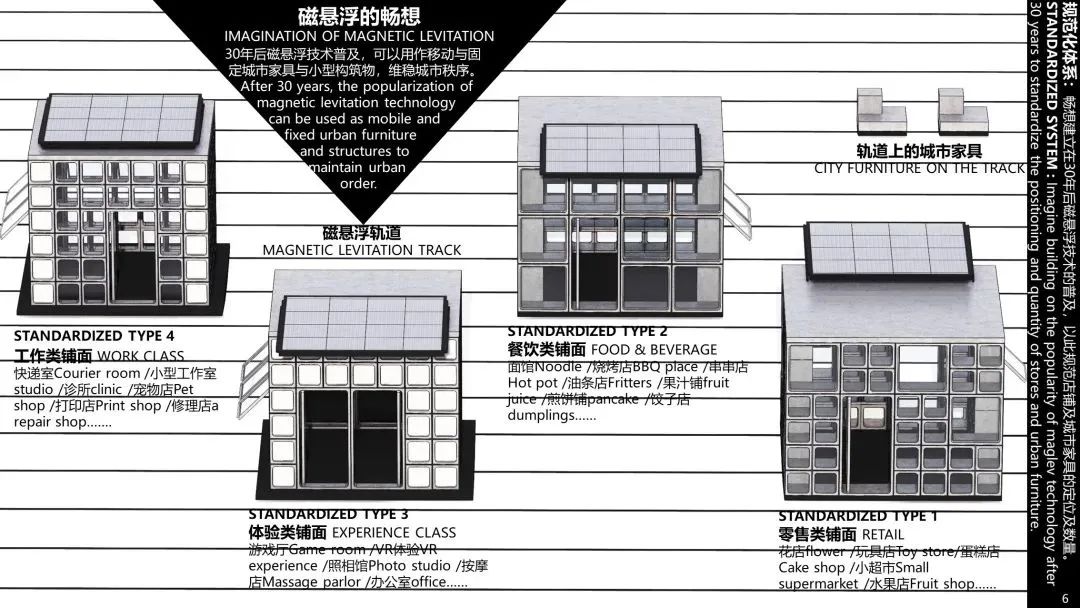

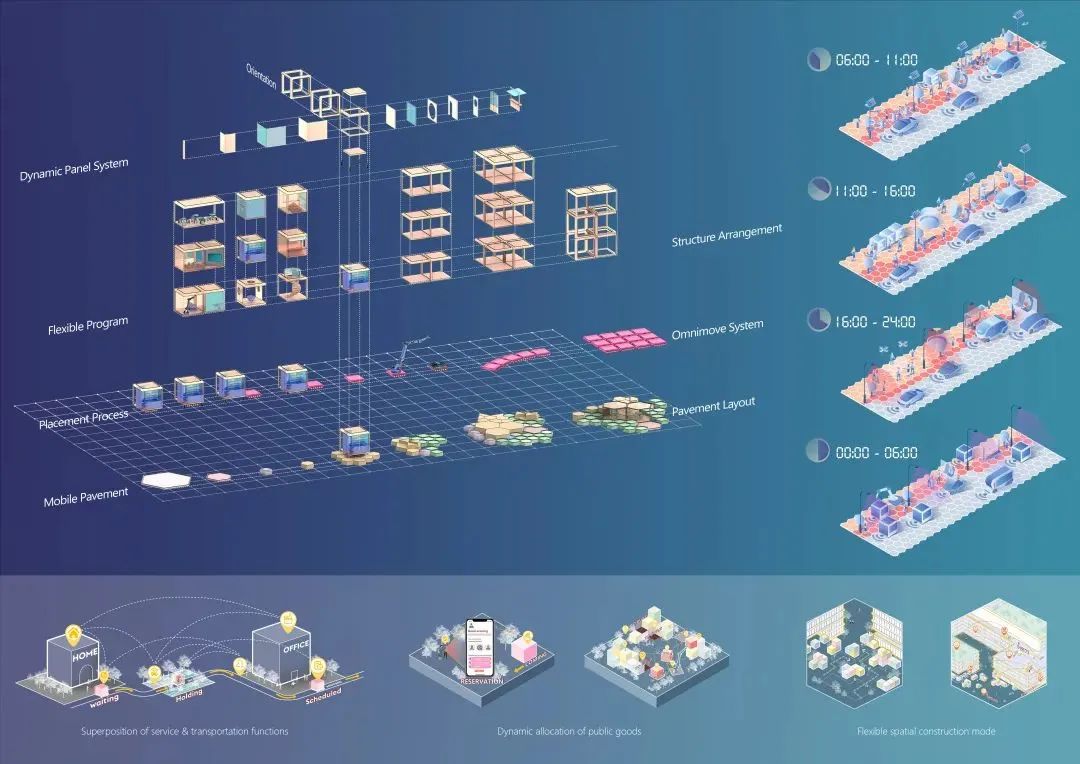

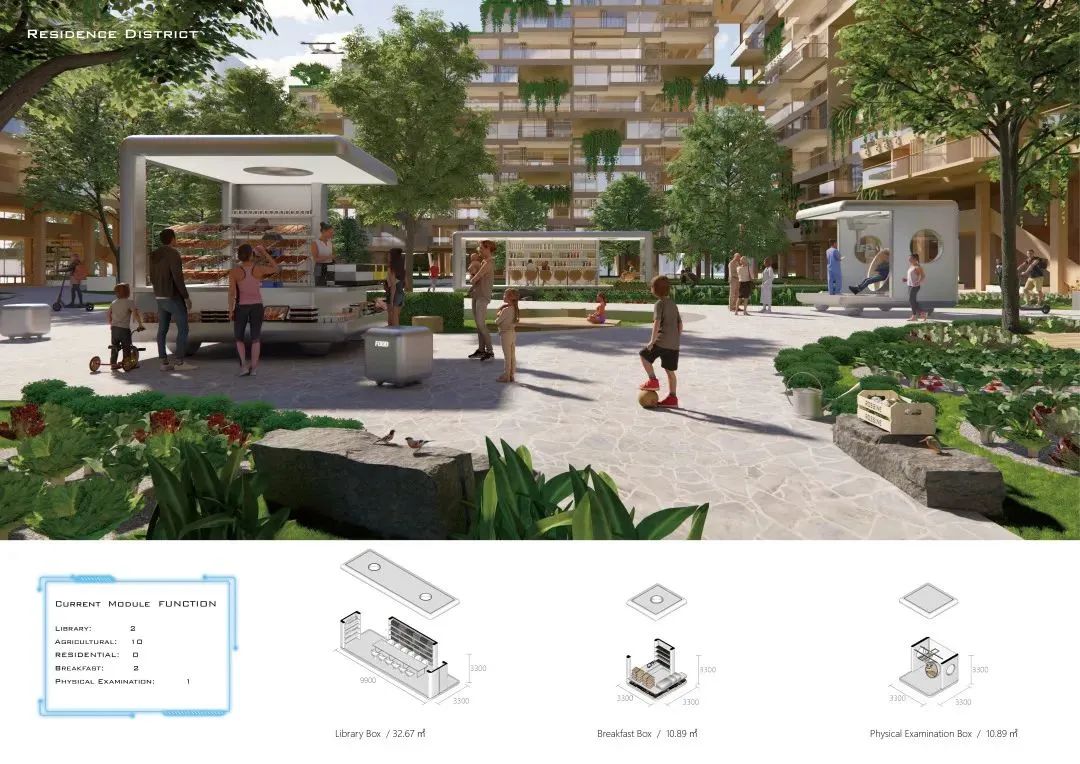

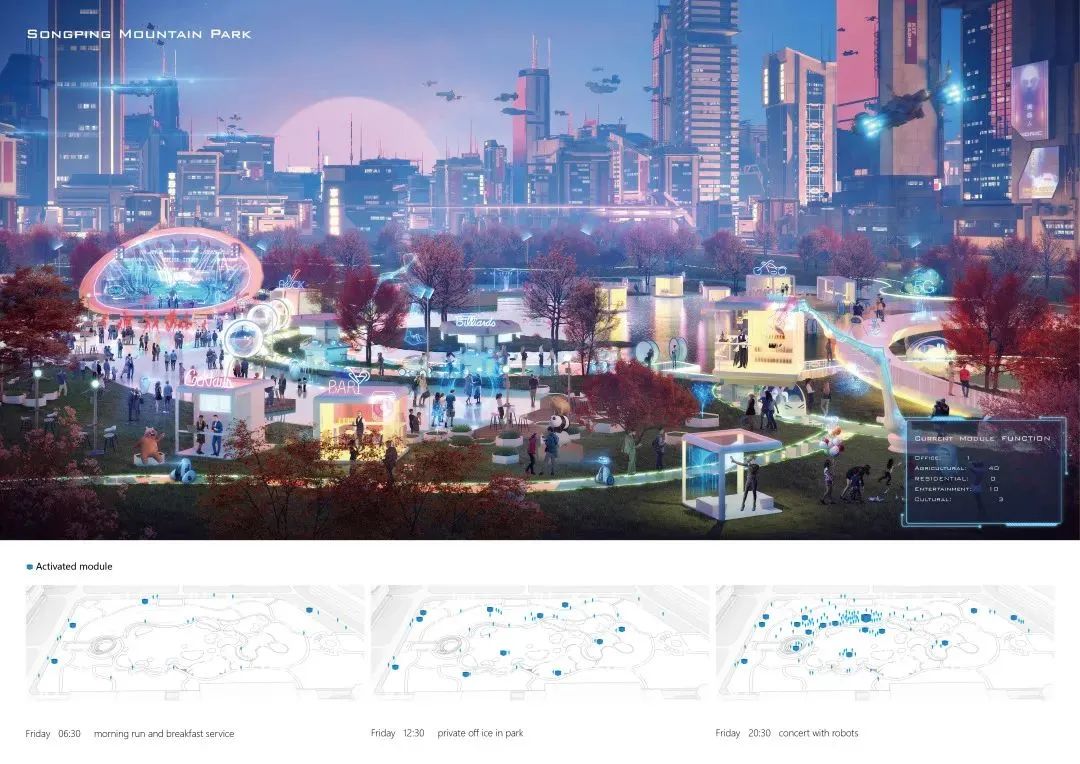

在本次的社区2050国际竞赛12+个国际与地区的团队提交的超过160份竞赛成果中,不乏对于未来科技与社区的精彩设想,他们探索人与自然的融合、人与人的融合、人与物的融合与物理空间的重塑,以丰富的想象力与城市设计视角,重新构建了人类、科技和自然之间的共生关系。(更正:03号作品设计团队为沈越、梁霄)

人与自然的融合

人与人的融合

人与物的融合

物理空间的价值重塑

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):未来社区是科技的“乌托邦”还是人与自然的“生命共同体”

规划问道

规划问道