“那里有最接地气的烟火/有穿行最多次的楼间窄道/有走到哪里/能看见的招租广告/那是高速生活中为数不多的喘息角落/也是美妙梦想与残酷现实杂糅并存的驻足之地”。

这是曾住过白石洲的歌手陈楚生2022年发布的新歌《白石洲》的歌词。

白石洲是以前深圳最大的城中村之一,是很多深漂到深圳之后的第一个落脚点。有没有人来告诉我,他们如今在哪里?

伴随白石洲消失的,还有在深圳城中村的一代人。

白石洲的突发疫情,让不少白石洲居民连夜“跑路”。多区发布通告要求各区不要收留和接待来自白石洲等高风险区的亲戚朋友,相信短暂的告别是为了更好的相聚。

在深圳,谁还没有一个住在白石洲的朋友呢?

“没住过白石洲,就不能算是体会过真正的深圳”,白石洲,是很多人在深圳奋斗的第一站。

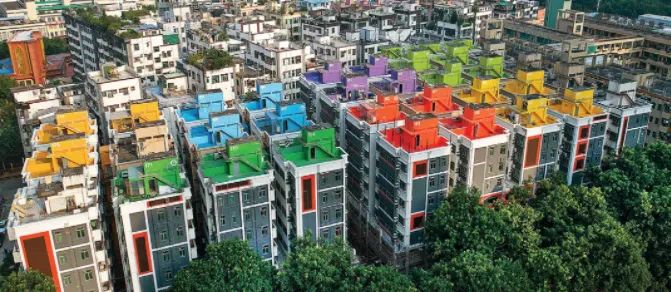

白石洲城中村俯拍 图源:晶报

今年年初,知名歌手陈楚生听闻白石洲拆迁,还为白石洲作了一首歌,回忆了自己在深圳打拼的那些日子。“那是高速生活中为数不多的喘息角落,也是美妙梦想与残酷现实杂糅并存的驻足之地……”

陈楚生发布新歌时感慨:“2001年我从深圳的布吉搬到了白石洲,那时我20岁,带着一把吉他和一个背包,开始了我真正的走唱生涯。二十年后,当那个满脸善意收容你的城中村终于要被时光的洪流冲走,涅槃在城市更新中。我想用一首歌,送给这个曾经见证我成长的地方,以及那些被白石洲见证过的青春和希望。”

陈楚生发新歌后回访白石洲

陈楚生是从白石洲走出来的年轻人。但是更多人,可能一辈子都在白石洲这样的城中村。他们在这里定居、成家、生孩子,全家人早已习惯白石洲这样的城中村生态和生活,他们几十年生活在深圳最中心的地段,却又似乎与城市的喧嚣繁华无关。

孙海洋和他的寻子包子铺就是其中之一。

2007年,孙海洋一家搬到了深圳,把包子铺开在了白石洲。开张六天后,4岁的孙卓在白石洲被拐走。

后来,父亲孙海洋跨省寻子的故事被改编成了电影《亲爱的》,为大众熟知。2021年,阔别14年前的父子终于在深圳与家人团聚。一时成为鹏城热搜。

孙海洋在白石洲开的包子铺 图源:深圳商报

自2019年9月起,白石洲在加速拆迁改造。一栋栋“握手楼”被清空,“楼已清空 非请勿入”黄色警告,“齐心协力推旧改”的大幅海报充斥白石洲黯然的街巷,仅有电钻和挖掘机的作业声偶尔打破沉寂。

随之消失的还有长年生活在深圳城中村的那一代人。

0.7平方公里的土地面积,密布着3000多栋握手楼,实际居住了15万人,人口密度超20万人/平方公里,如拆除将一夜诞生1878户亿万富翁……这些数字都曾在白石洲真实存在。

白石洲,村后有山,山上多石,石白且巨,故曰“白石洲”。总面积7.4平方公里,居住着12万余人,有出租屋3.5万套,生活在里面就像一个小社会,什么东西都自给自足。

白石洲城中村俯拍 图源:晶报

早在1949年前,白石洲只是几个自然村,随后,沙河农场成为了白石洲的“实际控制者”。随着沙河逐渐没落,人们开始用白石洲称呼这片地域。

回首过去,谁也想不到,当年的沙河农场如今成为深圳寸土寸金的城中村。1959年,因为水库的修建,塘头村的村民成了白石洲第一代的“移民”。

最初的塘头瓦房 图源:握手302

最初的塘头瓦房 图源:握手302

80 年代初,由村民集资,沙河集团规划建成了占地 8.16 万㎡的白石洲沙河工业区。除了工业区厂房,它还包括工人宿舍、商业和餐饮等空间。

如果说塘头瓦房代表白石洲村民在单位时代非典型的“大院”的形式,那么沙河工业区成为了深圳工业时代一种新的建筑类型,它吸纳了大量外来移民就业,也让白石洲成为众多来深人的第一站。

正在拆除的沙河工业区。图源:界面新闻 摄影:梁宙

正在拆除的沙河工业区。图源:界面新闻 摄影:梁宙

四川达州人的移民是白石洲重要的外来人口集聚群体,他们白石洲农民房建设的主力军。白石洲在塘头和上白石的农民房有85%由四川达州建成。

四川人徐飞从1997 年参与白石洲的农民房建造工作,80 年代白石洲的农民房大多是三到五层, 每层平面类似于一套公寓,到了 90 年代后期,深圳的外来人口急剧上升,农民房改建成七层或者以上,在设计上也有意分隔,适合出租给多人。

白石洲握手楼

白石洲握手楼

从农民房,从瓦房,到二层小楼,再到七层甚至更高的握手楼,白石洲的空间折叠随着城市的飞速建设一起进入疯狂生长期。

白石洲庞大、繁复、混乱的空间形态,正是深圳近半个世纪以来波澜壮阔移民史的浓缩。

沙河街两边,左边是白沙洲密集破败的握手楼,右边是高档小区、豪宅 图源:深圳新闻网

如今附近的华侨城成为了豪宅区,而白石洲则变身为新移民的乐园。

每天早上,在白石洲栖身的15万年轻人,在照不到阳光的房间里洗漱完毕,穿上工作装,提着公文包,在深南大道两边公交站台集合,然后一头涌向福田罗湖,一头涌向南山科技园。

傍晚,倦鸟归巢,白石洲迎来一天最繁华的时刻。大排档、网吧、饭馆、烧烤摊、便利店等等,全部都亮了起来。服装、餐饮、饰品、大小休闲会所等店灯火璀璨,音乐声和招揽声此起彼伏。

白石洲灯火辉煌

对于白石洲里的多数住户而言,白石洲的存在为他们提供一个喘息的空间,一块留在这座城市必经的落脚地,一片小心翼翼培植梦想的土壤。

在陈楚生《白石洲》的留言里看到这样一条评论:”记得07年在上海实习,1500一个月和同学合租一个房,而10年到深圳,可以650租单间套间还在市中心位置,虽然要爬12楼,可年轻,怕什么呢?门外有很大的露台,站在楼顶上看风景,夏天都不需要开空调,红树湾的海风非常凉快。”

白石洲曾见证了深圳的发展,也承载了不少年轻人最初的梦想。

拥挤的楼房,阴暗的的街道,杂乱密集的天线,早期随处可见的垃圾,任何在白石洲住过的人,这些记忆永远不会磨灭。

白石洲城中村内,电线、网线错综复杂 图源:深圳商报

白石洲,承载过太多初来深圳打拼者的回忆,有心酸,有憧憬,有激情,还有暧昧的邂逅。当深圳最大城中村白石洲宣布租客清退,消失的不仅是记忆,更是15万白石洲城中村居民的生存空间。

他们中很多人在深圳一过渡就是十几年,他们的工作、恋爱、结婚都发生在城中村,如今孩子也在城中村长大成为深圳人。

1989年建给农民工孩子的“福林学校”,如今是私家用的空间 图源:握手302

他们的第一站是白石洲,他们至今依然在第一站。他们的最好年华留在了城中村,随着年龄的增长,他们回不去老家也扎不进深圳。当一个个白石洲消亡,他们又能去哪里。

如果说深圳奇迹是由2000万深圳奋斗者创造出来的,那么城中村就是深圳崛起的“根”。

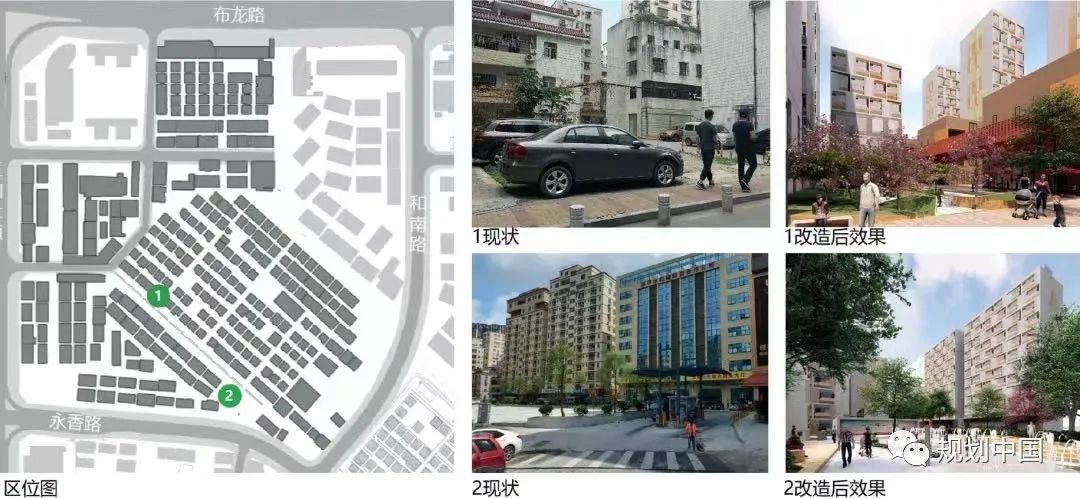

深圳全市有1700多个城中村,常住人口1300万,截止2018年,全市已列入拆除重建计划的城中村有226个,建筑规划超8400万平方米。这意味着,将有上百万深圳人离开城中村。

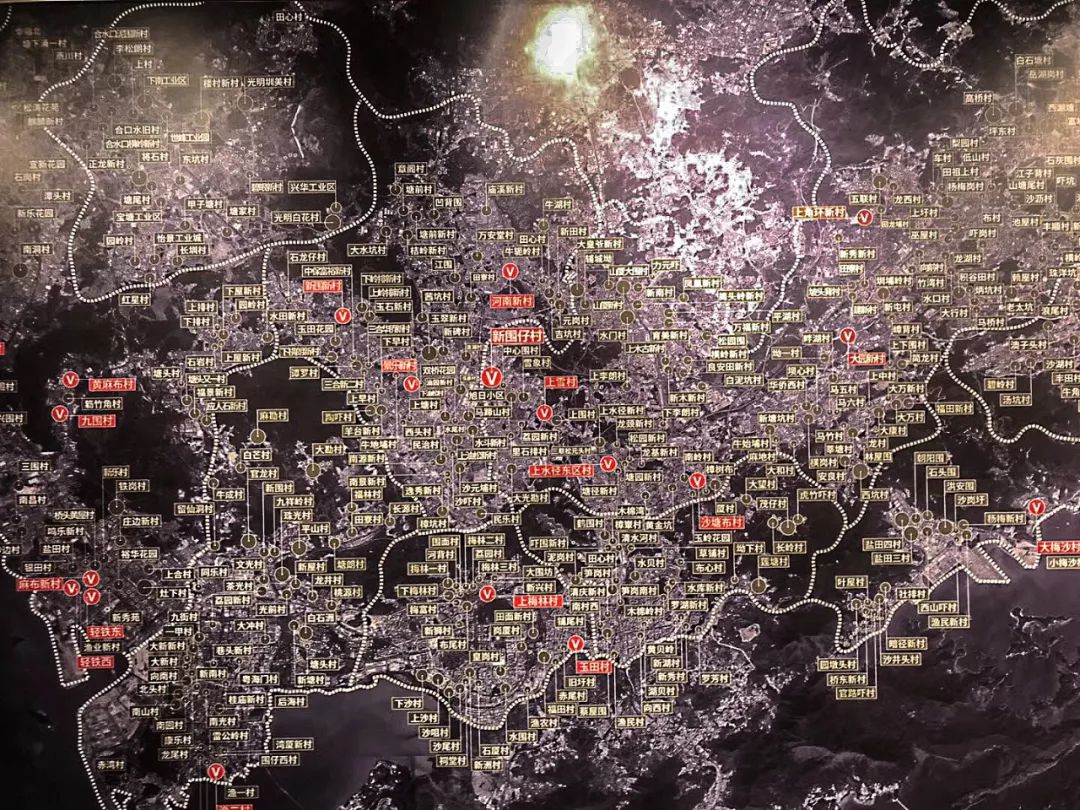

这是一张深圳城中村村图:标红的村当时被纳入“万村复苏”的版图,还有更多的城中村未来几年都会“名存实亡”。可点击大图查看

“城中村旧改”不仅是经济问题、文化问题更是关乎城市最庞大群体的生存问题。如何把“根”留住,关系到这座“奇迹之城”的未来。

城中村的宝贵之处,就在于这里的低门槛给了年轻人更多的参与这座城市空间的可能性。这里有发达的、相对廉价的商业,各种平民化的店铺摊位随处可见。在这个充满活力的地方,普通人能有更多创新和创造的空间。

今时我们怀念白石洲,与其说是怀念地理上的白石洲,不如说是怀念自己赤手空拳打拼的岁月,怀念那个对年轻人友好的时代。

无论何时,都希望城市更新中消亡的是杂乱拥挤的城中村,而不是新一代年轻人踏入深圳的便捷平价的城市门槛。

耳边又响起那首熟悉又久违的曲调:“当火车开入这座陌生的城市/那是从来就没有见过的霓虹看不见雪的冬天不夜的城市/我听见有人欢呼有人在哭泣有没有人曾告诉你我很在意/在意这座城市的距离”。

文|深圳客编辑部;图片来源网络

来源:深圳客.

公共产品导向:多中心治理的城中村更新——以深圳水围柠盟人才公寓为例

深圳最“壕”的城中村,终于还是要拆了

村城共生:深圳城中村改造研究

原文始发于微信公众号(规划中国):消失的白石洲,消失的深圳城中村一代人

规划问道

规划问道