存量建设用地形成的原因有很多种,其土地表象也各不相同,如历史原因导致的批而未征、征而未供及供而未用、已建土地手续不全、低效利用的土地、零星分布的用地、政府储备库中的土地和其中未达到出让条件的储备地等。因规划管控、用地规模、资金平衡等原因,部分存量建设用地无法通过传统的盘活方式实现再开发和利用。

新时期下,需要通过综合应用土地管理政策,打开整合土地资源的思路,创新存量建设用地再利用的模式,才能满足新时期下对于“盘活存量”的需求。本文针对以上几种典型存量建设用地,提出了对应的盘活利用模式。

模式一:以“三旧”改造盘活低效利用土地

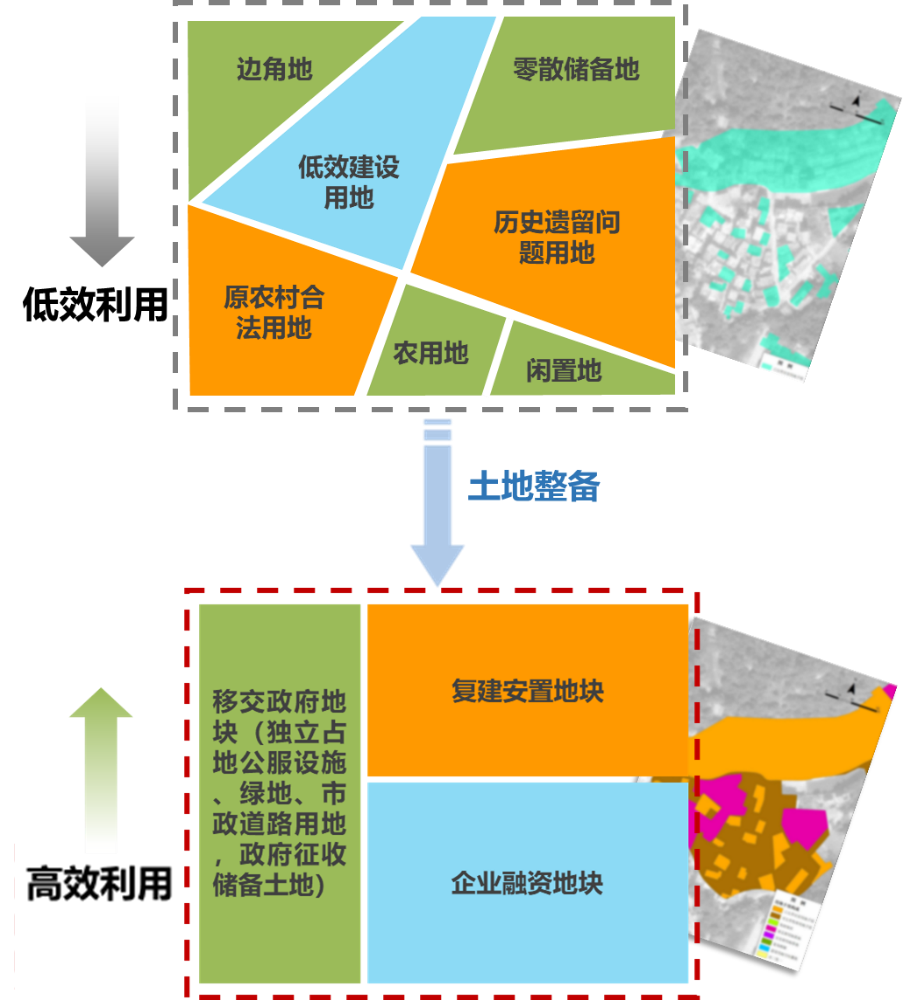

“三旧”改造作为广东省独有的土地管理政策,本质是为了实现土地集约节约利用,重点针对2009年底以前的已建用地进行盘活利用。旧村庄、旧厂房、旧城镇均是用而未尽的存量建设用地,土地开发强度低,生产效益低下,无法满足城镇村经济腾飞发展的需求。

同时,“三旧”用地大多存在历史土地问题,如权属争议、用地手续不全、零散分布等。针对这类型的存量建设用地,在能够保证资金平衡的情况下,建议充分利用好旧改政策,理清土地权属问题,完善历史用地手续,盘活规整无序利用的“三旧”用地,重新规划建设,实现一个片区生产、生活、生态的更新迭代。

国地科技承建的某旧改项目建设思路

模式二:土地储备与“三旧”改造协同

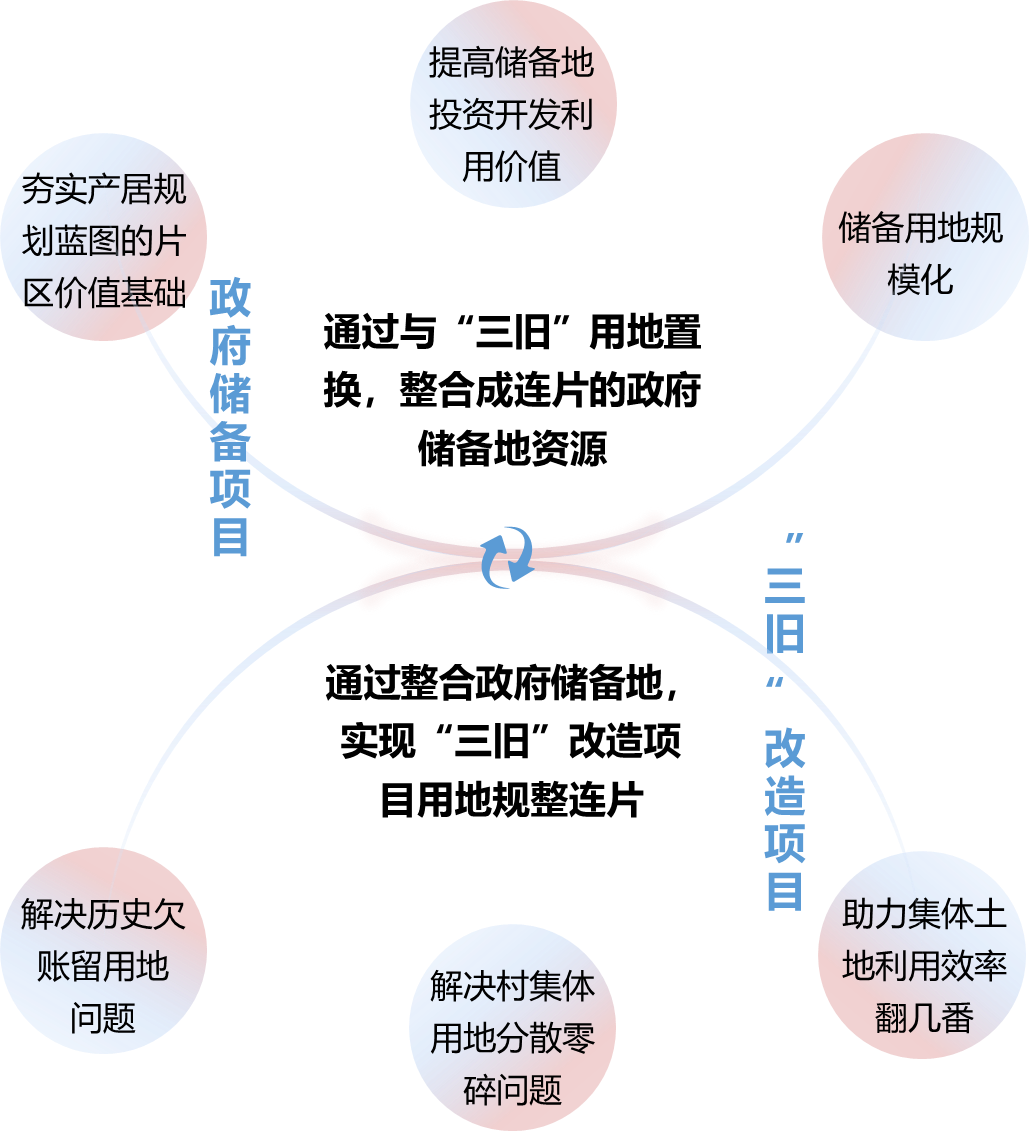

当旧改项目难以自平衡用地规模和指标需求,或难以平衡成本与收益时,单纯的旧改模式就不适用了,这类项目需要由政府统筹,通过“三旧”改造与土地征收实现土地的成片连片开发,即储改结合。这类型的存量建设用地通常具有这几种特征:可整备资源少、规划管控强度大、可利用地空间受限、拆赔成本高、片区楼面价较低等等。

土地征收储备与“三旧”改造有不同的诉求与目标,而由政府主导的储改结合模式正好利用了旧改和政府征收储备的优点:“三旧”改造在土地权利人等各方利益平衡统筹方面有优势,政府征收储备对于用地空间保障方面有优势,两者结合可以很好地实现土地储备和旧改项目的相互促进。

土地前期综合开发成本往往是土地收储工作中的一道难题,而储改结合模式正好通过旧改项目整合土地资源形成的成片连片建设用地,推动政府收储范围也形成连片用地,有利于联动解决土地收储的前期投入、房屋拆迁、安置补偿和旧改项目的资源整备。储改项目完成后,通过完善手续、土地置换等流程,将政府储备用地和旧改用地归宗规整,完成片区土地资源整理,可为土地高效利用和城市空间扩张需求提供整备途径。

模式三:批而未供建设用地指标调整

该模式是“增存挂钩”机制中的一种建设用地指标调整的方式。为避免形成“僵尸”批文问题,这种模式仅适用于因未实施征地补偿安置、相关规划或政策调整、未实施建设,而导致的难以实施征地或不具备供地条件的存量建设用地。

为盘活前述这种确实无法实施征地或供地的批而未供土地,广东作为“增存挂钩”机制先行先试地区,鼓励市县积极盘活存量建设用地指标,支持在符合土地利用总体规划和城乡规划、确保建设用地面积不增加、农用地面积不减少、耕地实现占补平衡等条件下,可在撤销建设用地批文后,重新统筹调整建设用地指标落实的区位,实现存量建设用地指标资源的高效利用。

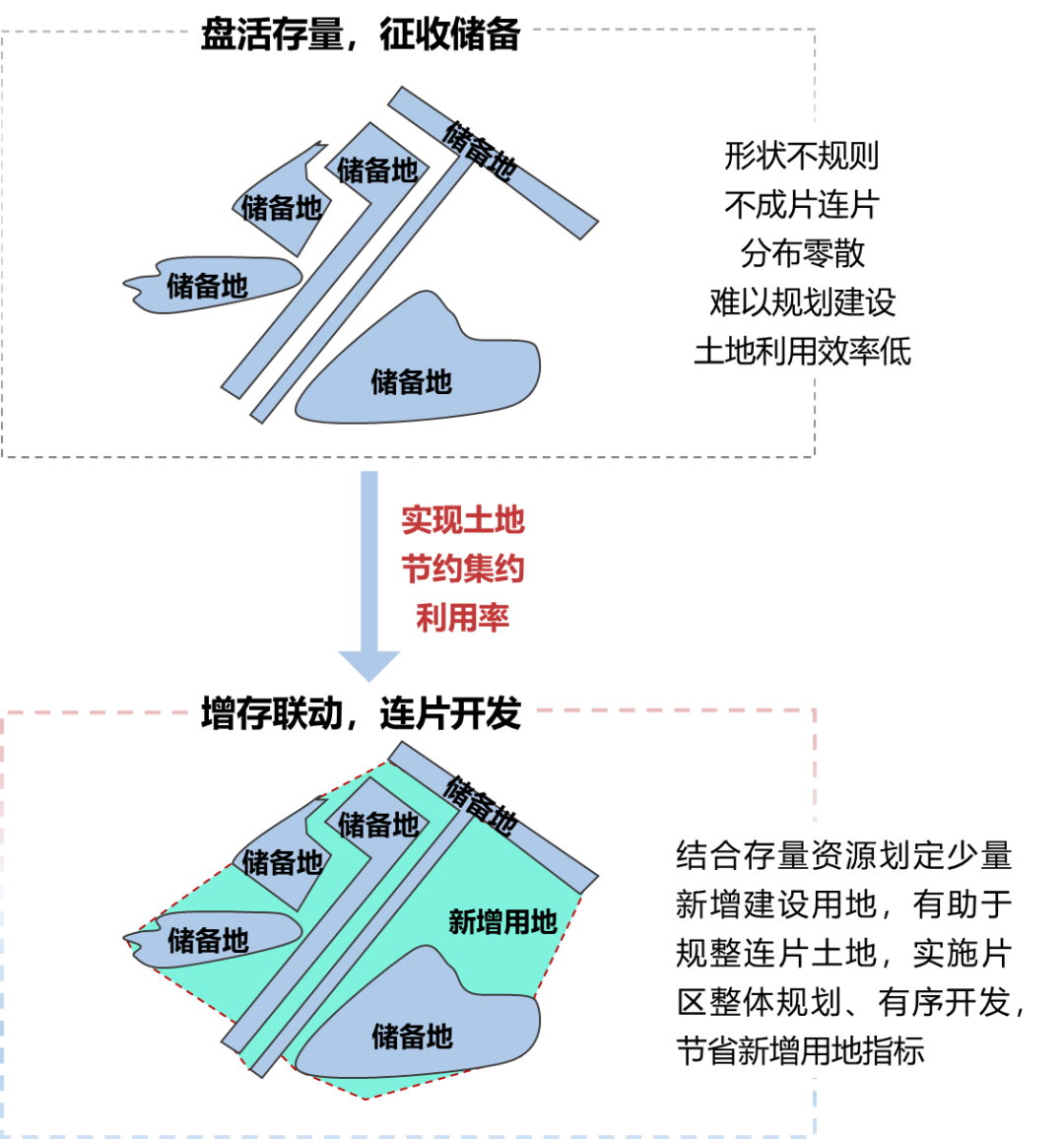

模式四:增存联动

对于高度城市化的珠三角地区,老城区具有大量低效用地或破碎的存量建设用地,难以直接盘活利用。针对这类存量建设用地,可在整合调整存量的基础上,或者在原存量建设用地布局的基础上,对周边农用地或未利用地进行适度扩张,通过少量新增建设用地与现有存量建设用地衔接,增量和存量建设用地连成一片,统一规划,联动开发,实现土地节约集约利用效率的提升,有效节省建设用地,提高城市土地利用水平。

该模式与批而未供建设用地指标调整模式的区别在于,增存联动模式下的建设用地总量会有少量新增,在具体实践中可先通过统筹调整批而未供建设用地指标后,再通过少量新增建设用地的方式,形成连片规模化的可开发利用空间,实现连片开发。

例如荔湾东洛围码头医药港地块黄沙水产新市场搬迁建设项目,通过征收整合形状不规则且零散的土地资源,联合周边邻近地块,形成一块规整连片、面积较大的建设用地。充足的用地空间有利于提高土地对于专业集散市场项目承载能力,可实现推动东洛围码头区域的产业转型升级,落实重大产业布局,有效提高地区产业发展能级,提高区域经济发展竞争力。(案例来源于网络,为黄沙水产新市场项目)

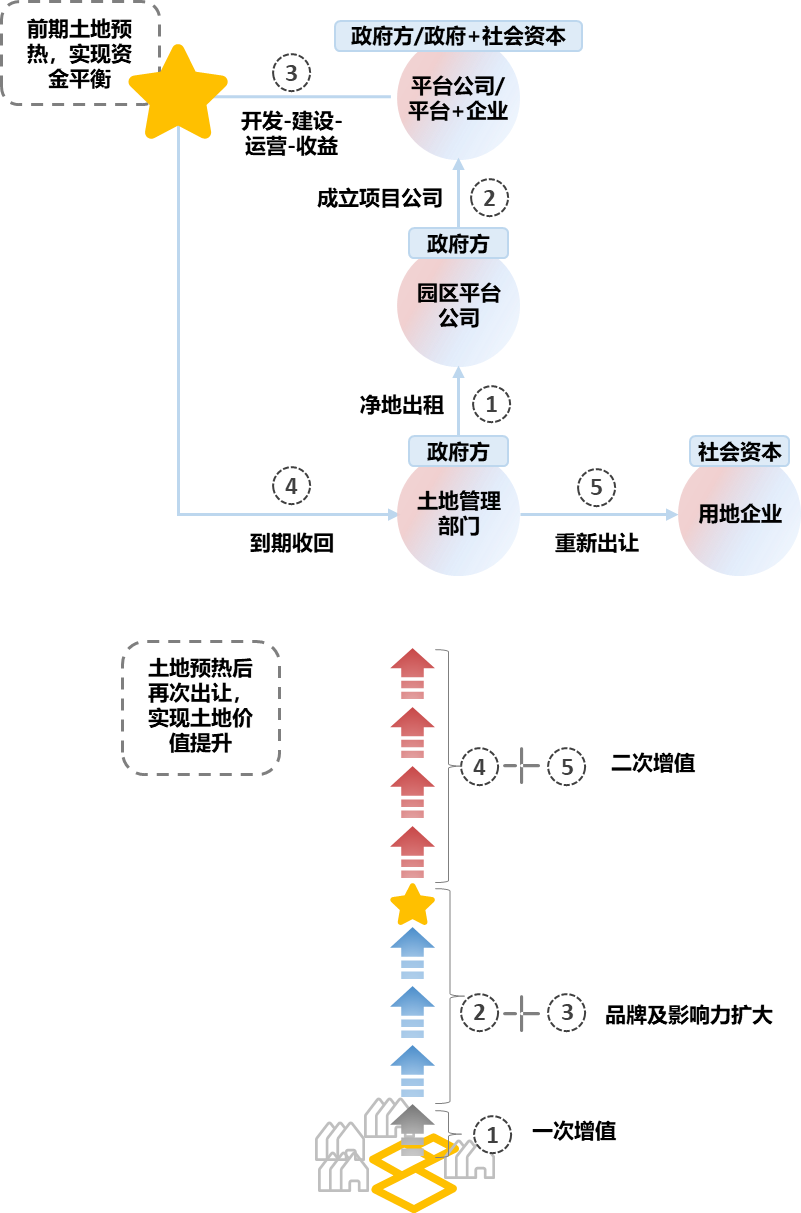

模式五:1.5级土地开发

1.5级土地开发模式起源于深圳前海地区,是指为预热政府预供的储备土地,推动储备土地价值挖掘,提高片区影响力,政府将基础设施完备、土地出让较慢、潜在价值较高,但还未达到政府预期供地条件的土地,短期租赁给承租人进行过渡性开发利用,待片区预热、地价提升后,政府按约定收回土地进行供地和开发利用,形成滚动开发。

此模式若应用于大城市的中心地区,开发主体需在短时间内通过强运营进行快速平衡建设成本并盈利。从目前推广1.5级土地开发的重点地区来看,主要为深圳前海、东莞、宜昌、海南等地区,可见均是土地价值较高的区域。由于1.5级土地开发的本质是短期的租赁开发,地上建筑物主要为装配式建筑,土地租赁方的盈利点主要来源于物业租金,而短期内的投资要求快速回收资金,即要求地价较高的片区,才有可能以较高的租金缩短投入回收周期。

从另一个角度看,这种模式也可以应用于市郊地段未达到土地出让条件的存量建设用地,如规划调整后无法按原规划用途出让的储备地、未完成三通一平的储备地等,可通过租赁土地使用权的方式开发利用难以出让的储备地,实现土地价值转化,打破难以出让储备地的“沉睡”困境。(资料来源于《土地1.5级开发:各地做法及政策分析》——UPDIS城市发展与土地政策研究所)

例如全国首例1.5级开发项目——深圳万科前海企业公馆,政府以协议方式将土地租赁给前海管理局下属平台公司——深圳市前海开发投资控股有限公司,约定十年租期内免收租金,土地规划用途为临时商业办公用地,地上建筑物均为装配式临时建筑,以便租赁期限到期需收回土地。若十年到期后续期,则需要缴纳用地租金。在租赁期间,土地不得改变用途和转租,但是允许因生产需要而出租地上临时建筑。

深圳市前海开发投资控股有限公司在获得该用地后,又以BOT的形式与深圳万科合作,成立了项目公司——深圳市万科前海公馆建设管理有限公司。有效期为八年的BOT协议中约定,万科负责项目融资、建设、运营,享有项目收益权,但不得转让项目股权。在这种地区平台公司+头部房企的运作模式中,万科为主要投资方,在该项目中共投资约8亿元,另通过基金管理募资30亿元作为项目公司的部分股本和市场运作,并建立了业绩补偿机制保障项目收益。(案例来源于网络,为万科前海企业公馆项目)

模式六:全域土地综合整治+存量建设用地综合开发利用

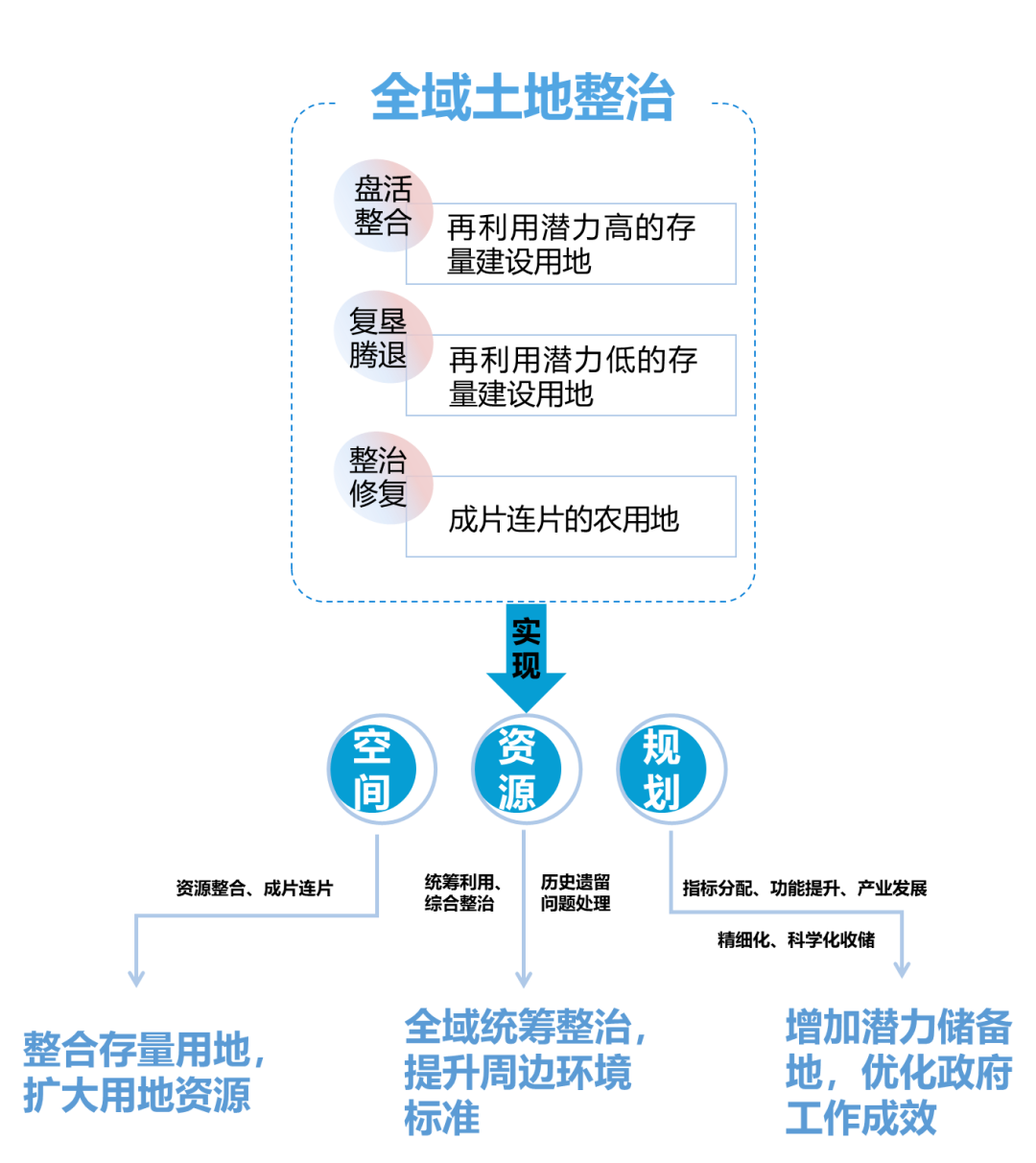

全域土地综合整治是通过盘活整合再利用潜力高的存量建设用地、腾退复垦再利用潜力低的存量建设用地和整治修复农用地,实现土地问题清旧账、用地空间成规模、区域规划有成效,助推乡村振兴,发展产业联动,改善农村居住环境。在该模式中,存量建设用地通过再利用的潜力评估,确定其盘活利用的方向,可有效整合零星破碎的建设用地规模或指标,避免建设用地资源被闲置浪费。

-

土地高效率利用⑫︱盘活存量建设用地,缘何要一地一策? -

土地高效率利用⑪︱广州市留用地入市流转实践

-

土地高效率利用⑩︱佛山南海实践:农村集体经营性建设用地整备制度探索 -

土地高效率利用⑨︱如何破解“三旧”改造中的土地权属难题 -

土地高效率利用⑧︱农村集体经营性建设用地整备制度思考 -

土地高效率利用⑦︱农村集体经营性建设用地入市的关键问题解析 -

土地高效率利用⑥︱广东省农村集体经营性建设用地入市政策浅析 -

土地高效率利用⑤︱2021年度盘点|让自然资源“活”起来,产业“强”起来 -

土地高效率利用④︱三旧改造系列︱旧改用地报批业务如何突破重难点? -

土地高效率利用③︱三旧改造“降温”后,关于旧村改造规划容量逻辑的思考 -

土地高效率利用②︱广东省“三旧”改造标图入库标准新旧政策差异分析 -

土地高效率利用①︱图解:夯实“三旧”改造“四梁八柱”,深化城乡协调发展

原文始发于微信公众号(国地资讯):存量建设用地盘活利用新模式大盘点

规划问道

规划问道