导读

中国城市规划学会学术工作委员会编撰了《治理·规划II》一书,阐述了对治理、空间治理、规划以及它们之间关系的理解,在高质量发展的要求下怎么治理、怎么规划和怎么更好规划的学术思考。中国城市规划(微信号:planning_org)特推出“治理规划”专栏,节选书中精彩篇章与读者分享。

本文字数:8950字

阅读时间:27分钟

作者

袁奇峰,华南理工大学建筑学院、亚热带建筑科学国家重点实验室,教授、博士生导师,中国城市规划学会常务理事

李 刚,华南理工大学建筑学院博士研究生

梁小薇,广东财经大学博士、讲师

钟碧珠,华南理工大学建筑学院硕士研究生

唐 璇,华南理工大学建筑学院硕士研究生

贾 珊,华南理工大学建筑学院博士研究生

中国的城乡规划和风景园林专业都脱胎于建筑学的传统,由单体建筑到群体设计、群体中的景观设计,进而出现了面向地块和街区的城市设计。当设计的对象是整个城市的时候,在处理人与社群的复杂关系中,城市规划设计日益成为重要的社会工具;而在涉及人与自然的关系中,源于风景园林学科的景观都市主义理论给了城市研究和规划设计一个全新的视野。

01

景观都市主义,指的是在整体上通过城市景观而非传统的建筑来规划组织城市空间的设计手法,实质上是对城市与自然和谐关系的探讨[1]。查尔斯·瓦尔德海姆于 1990 年代后期提出“城市建设以景观为载体,同时景观成为展示城市发展的透镜,景观取代建筑成为当今城市的基本要素”[2]。

景观都市主义强调尊重场地的自然演变过程,以演变肌理为蓝本,各个构成项目应当是对自身所处环境的应答,而景观则成了整个规划设计的框架[3]。景观框架是随时间变化的,所以将城市本身看作动态发展的过程[4]。以景观为透镜和媒介来剖析当代城市,开启了城市营建体与地域山水脉络的有机联系[5]。因此, 景观都市主义在利用生态设计和景观设计等方面的实践,可为“山水城市”的建设提供方法和手段的支撑。

1.1 景观都市主义的兴起

景观都市主义起源于欧美国家对后工业社会诸多城市问题的批判性思考,从学科交叉的敏感部分发展起来,提倡以景观作为理解和介入城市研究的媒介,协调城市发展过程中的不确定性,并以景观为载体创造一种新的城市形态和空间结构[1]。景观都市主义在面对城市碎片化与无序绵延的现象,让景观在分散的无中心城市中成为组织的基本秩序,以景观的水平表面和基础设施的交通系统代替建筑成为空间的组织媒介[2] 。景观都市主义强调景观是自然过程和人文过程的载体, 所有的建筑和基础设施都是景观的延续[3],探讨了一种调解建筑与景观、场地与对象、方法与艺术之间分歧的可能性[4]。

詹姆斯·科纳 2006 年在《流动景观》中提出的景观都市主义的五个主题,分别是过程性、水平性、基础设施、生态性以及技术[5]。强调把控规划设计过程对城市发展的影响,强调规划的弹性与动态性;关注水平结构,重视功能分区和空间公共性、公共设施的关系,强调穿越的通道和可渗透性;将绿色基础设施系统和网络作为城市形态生成和演变的基本框架;打破自然过程与人工过程的樊篱, 将两者视为整体的动态历程中相互转换、不可分割的组成部分;最后明确要综合运用各种设计手段以推动实践。

基于跨学科、跨领域的景观都市主义既可以作为一种新的世界观及方法论,也可以作为一种操作模型来使用。具体的设计工具包含景观模型(Scape-Model)、图解(Diagram)、地图术(Mapping)、地形学(Topography)等。通过建立景观模型,在各种城市和地域尺度上,在不同时间节点上,不断跟踪土地功能、公共设施以及绿色基础设施对城市的影响,从而充分调动绿色基础设施系统和它们激发的公共景观作为场域的调节机制与组织方式[7]。以图解、地图术方法, 来应对城市和景观的复杂动态,以开放的地形学、流动的绿色基础设施和表皮来优化城市的水平结构[3]。

20 世纪 80 年代的巴黎拉·维莱特公园设计方案被认为是景观都市主义最早的实践,通过景观创造出城市生活和事件的舞台,为场地提供了更多的可能性。目前国内的景观都市主义实践项目主要集中在棕地更新、都市边缘区开发、城市公共空间营造、滨水区城市设计、交通基础设施优化等领域。

1.2 “山水城市”的探索

随着我国城镇化的快速推进,城市规模倍增,粗放的城市开发导致城市空间形态的趋同和城市特色的消失。自然生态资源,尤其是传统的山水景观在建设浪潮中被瓦解,原本“山城相依,显山露水”的城市意象普遍面临严峻挑战。

1990 年钱学森先生给吴良镛先生的信中提出“山水城市”概念,此时还仅是钱老融合中国山水诗词、古典园林、山水画的一种想法[6],此后即被学术界作为一种思想理念在城市规划和风景园林学界不断地被讨论[7],内涵也被不断地丰富和扩展,核心思想包括:根植中国古典传统历史文化和反思当代城市实践、强调“天人合一”的哲学思想[8],强调人工环境与自然环境相协调发展的人居环境[9],强调与园林化、园林城市、森林城市的有机结合[10,11]。

中国的城市体系除了近代因为西方贸易而崛起的若干沿海口岸,大部分城市都是按行政地理原则设置的郡县体系。形成了一套相对从容的城市选址和建设的公序良俗——即以《考工记》为代表的礼制传统,和以“风水”为依归的建设风俗。城市选址首先满足行政辖区内管理的便利、重视对风景善加利用,并在此基础上通过赋予周遭自然山水文化意义以教化生民,也因此塑造了中国城市遵循自然肌理和山水脉络的特色[12,13]。

“中国‘天人合一’思想孕育出中国式的认知模式。自然山水不仅是人们生存所依凭的环境,也是构建城市空间秩序的重要因素,人工与自然环境相融合成为中国城市的自觉意识,对自然山水有一种发自根底的向往、仰慕和敬畏之心。”要重拾中国城市规划的山水传统、风景营造传统[14,15]。

第一,强调山水环境与人文空间的融合,即风景秩序的营造。山水人文空间格局是指全面体察、认知和把握山水秩序,将人工建设“镶嵌”在山水秩序“巧局” 之中,将事关城市历史与文化精神的重要人文空间要素,统一按照文化性、艺术性、整体性的组织原则布局在山水秩序的关键势位,进而形成城市山水秩序与人文空间秩序相融合的整体格局[16]。

第二,强调大尺度山水人文空间格局的统筹。城市山水环境可归纳为内、外、远三个层次,中国传统城市规划是基于风景空间层次的实践,重点是要发现不同层次中的风景点与风景秩序,有意识地将城市与山水进行统筹经营[18]。而在当前城市规模的扩张与高层建筑的大规模建设背景下,结合大尺度山水环境的城市规划传统必将为城市现代空间建设与周围山水环境的整体新秩序的重建提供理论和新出路[19]。

第三,强调城市山水人文空间格局的传承。旧城修补、新区传承、实现整体创造[20]。特别是在新区建设中要注重对历史山水人文空间秩序的有机接续,将历史风景遗产、城市特色风貌区与新的关键地段、标志建筑以及自然山水脉络等要素有机融合,整合历史结构创造富有地区个性的城市整体空间秩序,并在新的规划建设中不断强化和发展,促进城市整体环境与特色的塑造[21]。

在构建城市与自然和谐关系上,中国传统生态文明孕育的“山—水—城”理念与景观都市主义形成跨时空对照[19] 。中国在数千年的城市建设实践形成了结合山水、重视人文空间建设的城市山水人文规划传统,并且在实践中形成具体的理念和方法[21]。中国传统城市规划强调人工建设应该寻找、遵循和呼应山水秩序而进行,在自然山水认知模式、结合自然山水的层次、结合山水的城市秩序构建等方面积累了独特经验。重整体、重秩序的结合大尺度山水环境的传统规划设计, 体现着人与自然环境长期共生、融合中所呈现的资源关系、格局关系与文化关系[22]。西方语境的景观都市主义设计手法与我国借山理水的城市规划传统应该能够很好地结合。

02

上有天堂,下有苏杭。经历了唐、宋两代大规模的治山理水,从此杭州就成为中国传统城市文明的坐标,是天下读书人除去京师求功名建勋业外,要见世面必去的地方。

杭州是中国传统山水人文城市的典范,亦是新经济发展的标杆。改革开放后, 快速城市化带来巨大的空间需求,杭州通过撤市(县)设区、拉开框架实现了“空间大拓展、结构大重构”的剧烈重构。在此过程中,山水人文格局始终是杭州的“城市之魂”,从围绕西湖的“拥湖发展”,到西湖西进、西溪湿地的保护与利用、钱塘江岸线的提升,再到“跨江发展”中湘湖的开拓,成就了杭州以山水为脉的发展路径。

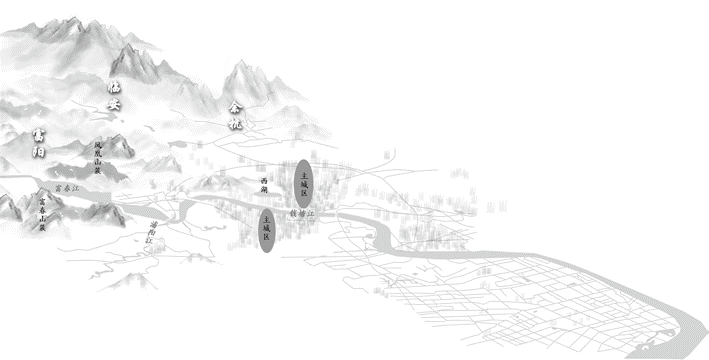

2.1 青龙含珠,三面云山一面城

西湖本是钱塘江口的一个海湾,后因钱塘江沉积在现今西湖的南北两山—— 吴山和宝石山的东麓逐渐形成沙嘴,汉朝华信筑塘后塞住湾口形成沙洲,在沙洲西侧形成内湖,这个内湖就逐渐发展成为如今的西湖。

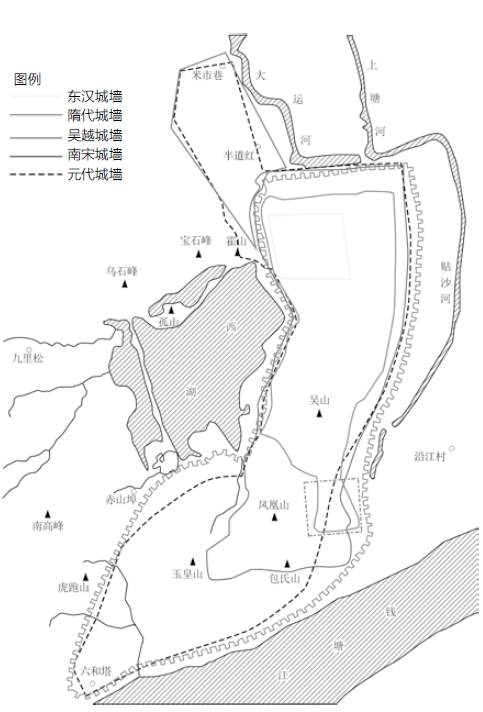

钱塘江北岸龙井、西湖、古城自西向东“一”字列开,同为凤凰山脉的龙井、宝石山、玉皇山如“青龙含珠”般护卫着西湖。从玉皇山延伸出来、体量不大的吴山居然成为南宋都城临安面北回望中原所凭靠的“主山”。西湖东岸的杭州古城经历了隋之前的钱塘县城、隋唐的双城(杭州与钱塘)、吴越国的大罗城、宋元明清杭州城 4 个阶段[23](图 1)。

图 1 杭州城垣变迁图

资料来源:作者自绘

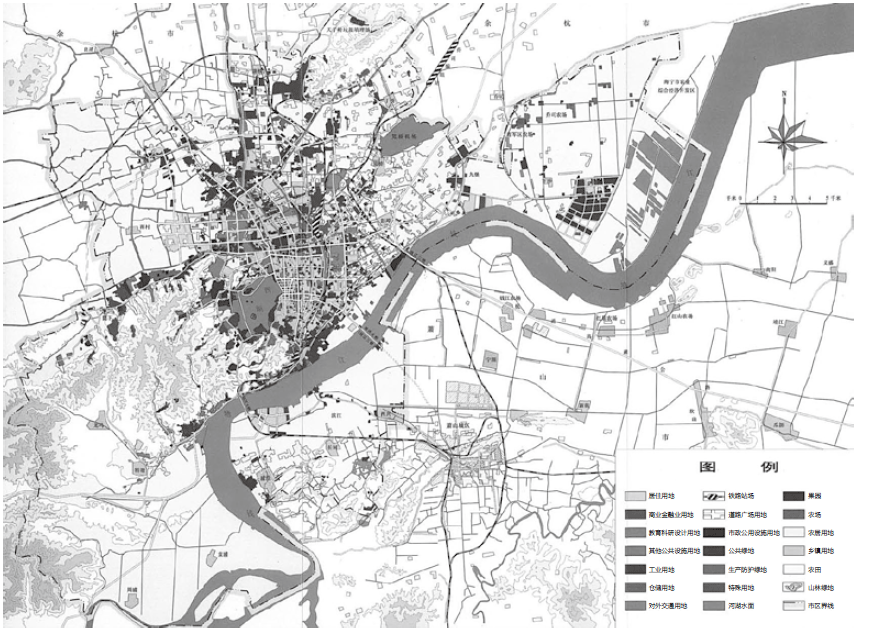

1978 年,杭州市总体规划中提出“保护西湖风景、开辟钱江新区、逐步改造旧城、配套生活设施、调整工业结构、发展卫星城镇”的城市发展战略[24]。当时杭州中心城区东、南两面受大运河和铁路约束,城市发展的主导方向是北进。

1992 年,杭州市的总规修编进一步强调了对滨江地区的开发,并对其可行性进行了研究。规划提出在钱塘江二堡至闸口一带开辟集旅游、文教、科研和生活居住区的钱江新区,即现钱江新城地区。由于跨铁路立交工程的突破,城市用地开始同时向除西湖之外的北、东、南三个方向蔓延,但杭州中心城区始终未突破拥湖发展的格局(图 2)。围绕西湖“三面云山一面城”的山水格局一直是杭州营城的核心。

图 2 杭州市 1981、1995 年现状图

资料来源:杭州市规划和自然资源局

2.2 西湖西进,城市跨江,湘湖开发

1996 年,杭州行政区划调整,设立了滨江区,下沙也划归杭州。1996 年杭州总体规划提出城市发展方向为“以主城为基础,沿跨江、沿江两条轴线,向东、向南发展,严控向西发展”,跨江、沿江多核组团式布局,形成“一个主城、两个副城(滨江、下沙)”布局[24]。随着之江国家旅游度假区的设立,20 世纪 90 年代后期,杭州呈现“主城区 + 三个独立功能区”的城市发展格局。

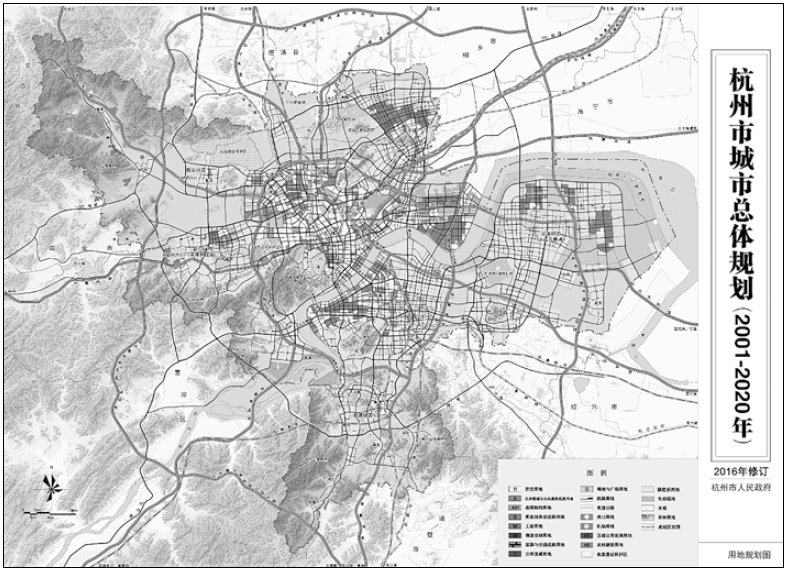

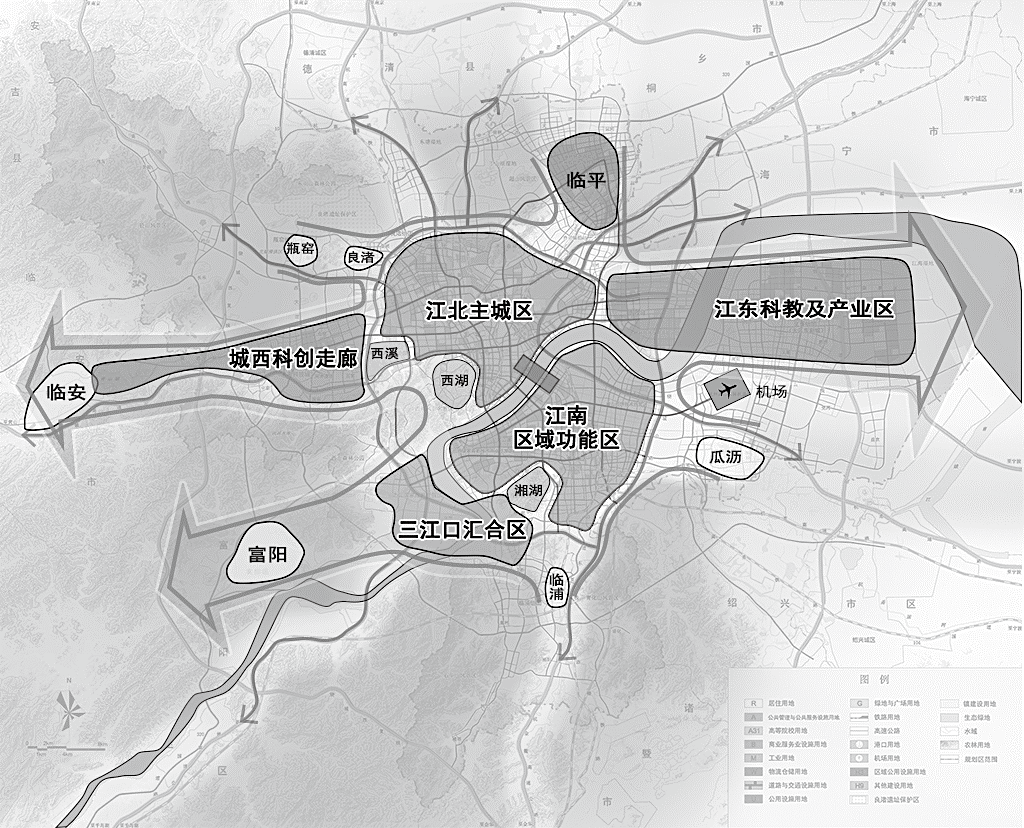

2001 年,余杭、萧山撤县(市)设区划,杭州重启总体规划编制,提出城市向东沿江、向南跨江发展,实施“城市东扩、旅游西进,沿江开发、跨江发展”的城市发展战略,提出“一主三副”空间布局结构即主城和江南、临平、下沙三个副城区,另外江北塘栖、余杭、良渚,江南临浦、瓜沥、义蓬构成“六大组团”(图 3)。新的城市中心区随即转移到钱江新城(CBD),城市发展终于从依托西湖三面蔓延,转变为以钱塘江为轴的跨江、沿江组团式发展格局。

图 3 杭州市城市总体规划图

资料来源:杭州市规划和自然资源局

在空间大拓展的同时,杭州完成了结构的重构。随着跨江交通的持续改善, 江南城快速发展,逐渐纳入杭州主城,位于江南的钱江世纪城与钱江新城隔江相望, 共同构成杭州新的城市中心,跨江发展已然实现。在这个过程中,杭州在西湖西进、西溪湿地修复、钱塘江景观优化与江南的湘湖开发中,走出了一条以山水为脉的发展路径。

21 世纪初,为应对西湖泥沙淤积、不断缩小的生态危机,杭州提出“西湖西进” 工程。2003 年,又实施了西溪湿地综合保护工程[26],通过外迁农居,恢复湿地生态、挖掘历史遗留等一系列举措促进西溪湿地原生湿地景观的恢复,为旅游西进和城西科创大走廊建设打下了基础。

萧山撤县设区后,萧山城区和江南的滨江城区逐步连成一体。杭州随即于2003 年成立湘湖旅游度假区管委会,湘湖的开发与保护工程连通了钱塘江和三江口,恢复了湘湖历史上葫芦形水面的水体格局、保护了江湖生态走廊。湘湖和西湖隔江相望,推动城市从“西湖时代”走向“钱塘江时代”。

2.3 拥江发展,三江两湖两山一城

杭州经济快速发展,城市发展势头强劲。由于信息经济成为中国“新经济的标杆”,G20 会议与准备亚运会等国际性大事件相继而来,杭州成了我国在 21 世纪的“明星城市”。城市空间在完成了跨江发展后,2017 年杭州进一步提出“拥江发展”战略,形成“产业向东、城市向西”的格局,向东临平、下沙、大江东成为产业承载地,主城区向西向余杭—临安、之江—富阳方向拓展(图 4)。

图 4 城市结构“持续重塑”的变局

资料来源:作者自绘

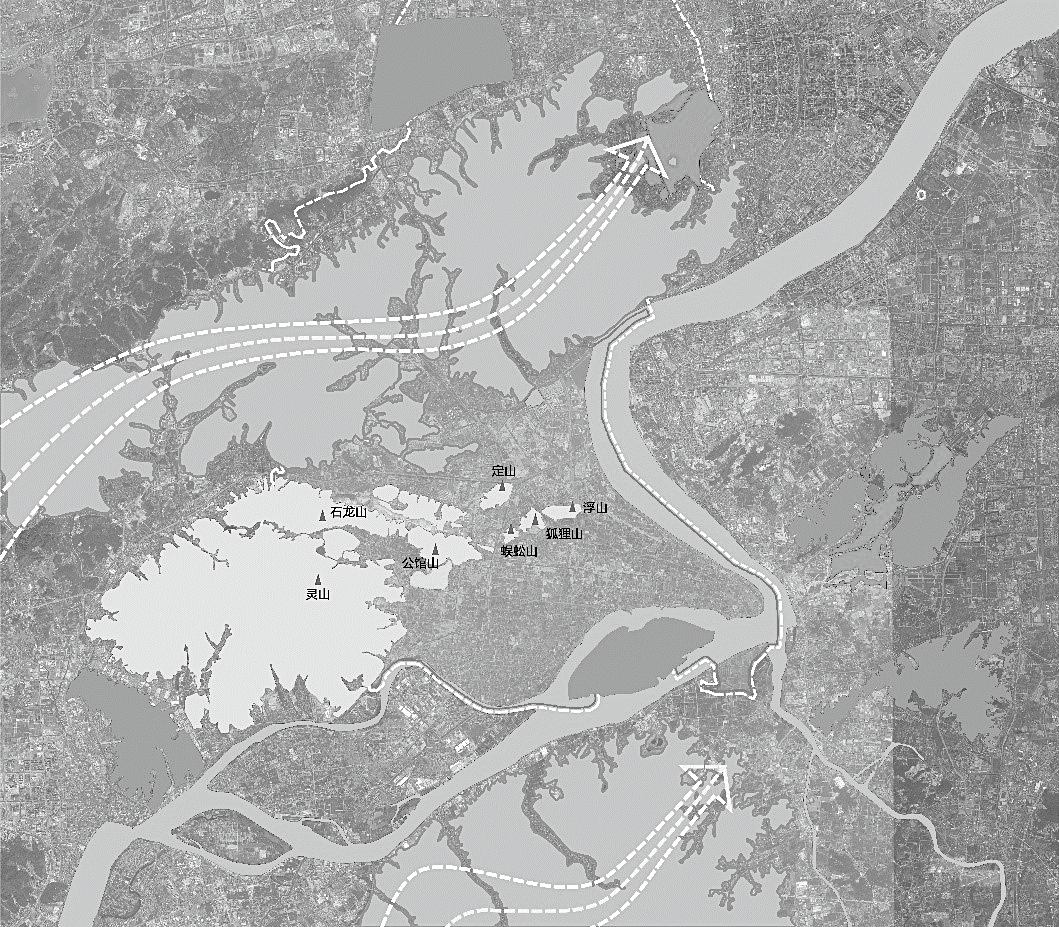

由于富阳的撤市设区,使富春山、富春江、浦阳江等纳入杭州的整体山水生态格局。原有的“三面云山一面城”的杭州城市山水格局转向由钱塘江、富春江、浦阳江、西湖、湘湖、凤凰山簇、富春山簇共同构成的“三江两湖两山一城”的山水格局(图 5)。

图 5 “三江两湖两山一城”山水格局图

资料来源:作者自绘

杭州在城市的快速发展中一直都秉持生态优先的战略,以西溪、湘湖承继和扩张依托西湖美景营城,统筹了城市发展、景观营造与生态可持续发展。由于城市的拓展和城市结构的重置,杭州城市的山水人文格局发生了急剧变化。如何在保护城市既有的“青龙含珠”的山水人文格局的基础上,在拥江发展时代再兴杭州整体的山水人文格局,是一个重大话题。

03

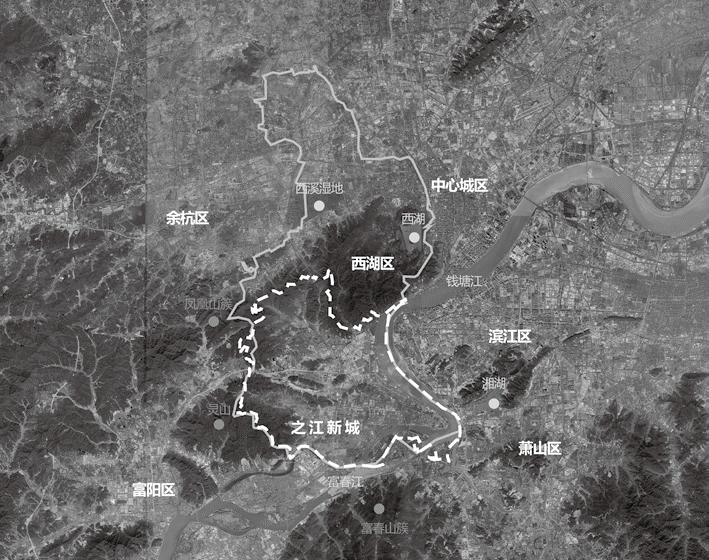

西湖区是杭州市五个老城区中面积最大、人口最多的一个,凤凰山脉(天目山余脉)将其城市建设空间分为以西溪湿地为中央公园的北部和被富春江、钱塘江环绕的南部——之江地区。

之江地区由于受水源、生态、基本农田保护区的限制,长期处在保护与发展的矛盾之间。在土地价值不断攀升的情况下,城市功能以飞地的形势不断侵入, 建设用地由 1992 年面积 9.88 平方千米的之江国家旅游度假区逐步扩容到 2002年的 25.43 平方千米,2004 年的 50.86 平方千米,2008 年的 156.39 平方千米。近年,由于“拥江发展”的战略以及富阳纳入杭州,之江从城市边缘区变成城市的重要核心区,之江新城最终成为杭州沿钱塘江“十大新城”之一。

从宋城和西湖国际高尔夫场的开发建设开始,之江地区逐步植入了转塘科技经济园、象山中国美术学院、云栖小镇、“四馆合一”的省级文化中心等。正是因为机会主义的开发路径,各片区呈现“拼贴并置”的状态,之江新城从一开始就缺乏总体的城市结构控制,结果就好像有很多“珍珠”,却无法做成“项链”。

2018 年,杭州市规划局和西湖区人民政府组织了“之江新城概念性城市设计” 国际竞赛,我们获得了第一名。获奖方案承继杭州城市发展以自然山水为脉络的传统,以生态优先的思路借山理水,发现富春山北、凤凰山南、富阳和之江间的灵山处在一个关键的位置,而且向东有一系列小山小河逶迤到钱塘江岸;秉持景观都市主义的手法,笔者将城市建设置于山水脉络之中,在之江创设了“灵山探海” 这一城市级的山水人文格局。

3.1 两山夹峙,水绕明堂

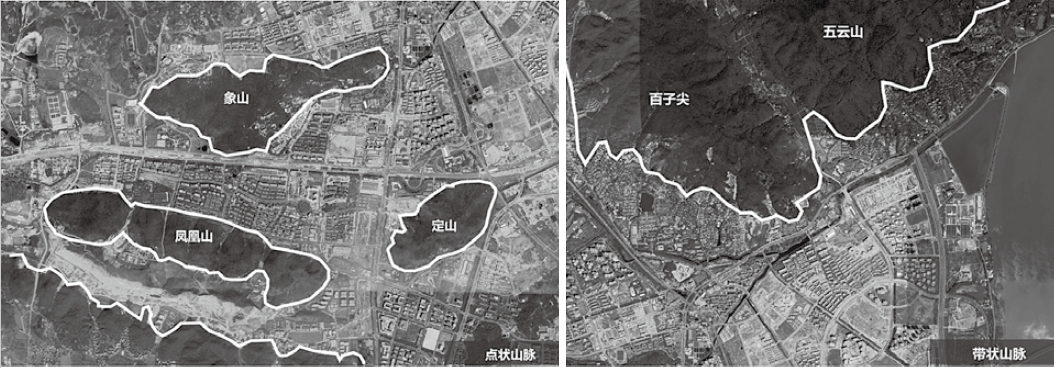

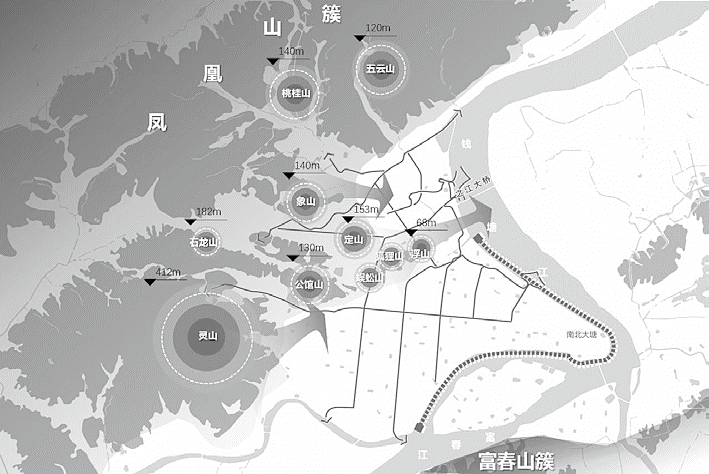

之江新城北依凤凰山簇,西靠凤凰山余脉灵山,东临钱塘江,南抵富春江与富春山系相望。在山环水绕的自然格局中及多年的保护制约下保持了良好的自然生态本底。凤凰山簇和富春山形成两山夹峙之势,富春江与钱塘江在之江新城南侧和东侧绕过(图 6)。

图 6 之江新城区位图

资料来源:作者自绘

基地内城山空间呈现“山城相依”的特征。区域内有狮子山、凤凰山、蚂蝗山、鲤鱼山、蜈蚣山、狐狸山以及浮山等自然山体,群山起伏,呈现从西到东的带状分布,横亘于国道 G320 以南,灵山余脉浮山、定山仍比较分散,而西至蜈蚣山、公馆山等则逐渐连绵成带,构成之江西部生态屏障。

之江的山体分布状况决定了其“城融山”的山城空间特征,整体层面表现为, 城市倚靠西北部山脉,宋城片区、象山中国美术学院片区等周边大量的城市组团已融入西北部山脉,建筑沿山体坡度起伏变化,构成独特的山城关系(图 7)。

图 7 之江山体形态平面示意图

资料来源:作者自绘

区域内水网呈现北部自然曲线、南部规整集合的布局方式,南北堤塘全长50 华里,最初由迁徙到钱塘沙地区的先民建成,以保护垦殖与居住。现在之江新 城地区原本为海塘,涨潮之时潮水自东向西冲刷而来,在定山下转塘地区转向向南,此也是定山与转塘地名的由来。为遏阻潮水与洪水对农田和村庄侵扰,延续多年沿岸而筑土塘、柴塘和石塘,按堤线走向以东江嘴为界分南塘、北塘,称为南北大塘[27]。1996 年,针对防洪的严峻现实,西湖区提出治理南北大塘和沿线围塘的整体规划,开始兴建 50 年一遇的标准堤,经过多年建设完成,形成现状格局。之江新城内现仍有大面积的水塘及与之对应的农业养殖活动,扩充为湖面、河道成为可能。

3.2 生态优先,聚焦灵山

立足场地,明晰山水格局营造目标。景观都市主义强调将规划设计融入自然过程,利用场地特征,尊重场地的自然演变过程。而不同地区和城市都有不同的山水格局肌理,辨析自然山水格局就是要充分地认识城市传统地山水格局景观风貌,延续传统魅力,从而建立新尺度的山水格局,将建设空间与自然本底有机结合。结合之江地区场地情况,通过山水格局的构建,保留原有河流水系、山水格局, 减少对地形的破坏,保持原有自然地貌的原真性。

之江新城左依龙井所在的凤凰山簇,右边隔江就是富春山脉,三面环山,一面临江。地势西高东低,形成了山、城、水阶梯状分布的地貌特征。辨析自然山水格局,西侧不高的灵山成为拥江时代的城市“主山”,由西向东的“灵山—公馆山— 鲤鱼山—蜈蚣山—狐狸山—浮山”山脉延伸至钱塘江边(图 8)。地势高差使得西部山区的雨水形成地表或地下径流,向东汇入钱塘江,由此形成以西部两河为主脉, 支流自西南向东北流入钱塘江的“梳”状的城市水网,水脉的整体流向与灵山山脉走势脉络是一致的(图 9)。

图 8 之江新城现状景观空间结构分析

资料来源:作者自绘

图 9 之江新城现状山水要素分析

资料来源:作者自绘

3.3 灵山探海,山水共鸣

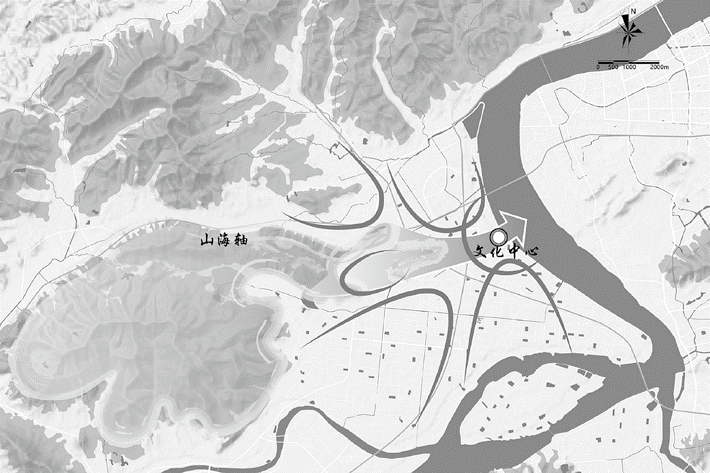

规划方案尊重之江地区两山夹峙、一江穿城的自然生态格局,以水轴的形式延续灵山山簇的余势,打造“灵山探海”生态轴。从灵山到钱塘江边,生态轴串联了宋城组团、象山组团、云栖组团、周浦组团、袁浦组团、龙坞组团等多个组团。以蓝脉绿网为本底,将文化中心、中央公园、商业水街、湿地公园等公共空间要素布局于此轴线上,山与水之间串联一系列公共空间。结合现状,在灵山探海轴南北两侧布置再生水厂湿地公园和宜居住区,在北部结合 TOD 布置金融港湾、宋城、宜居社区等功能。

规划在“灵山探海”生态轴与钱塘江交汇处,打造具有地域文化特征、完善的生态修复和休闲游憩功能的浙江花园湿地。以省级文化中心为触媒打造一个沿钱塘江的魅力滨水景观——之江新语,周边配套之江实验室、文化 MALL、商业商务水城等功能,进一步推动文创产业发展,打造浙江省文化高地(图 10)。通过大型的湿地公园,调蓄径流洪水,涵养水源,防浪固堤,从而改善基地防洪防潮等现实困境,之江新城河涌常水位为 6.5 米,道路标高为 7.0 米,本次规划中之

江新城的规划建设用地新增的 60 平方千米,需要解决其雨洪排量的问题,因此在设计时拓宽水面至 2.88 平方千米,经测算该容量可以保证之江新城的排洪蓄水需求。沿钱塘江岸打造超级堤,解决防洪防潮的同时,实现水岸与城市空间相融合, 构建魅力的滨江休闲景观带。

图 10 构筑“灵山探海”生态轴

资料来源:作者自绘

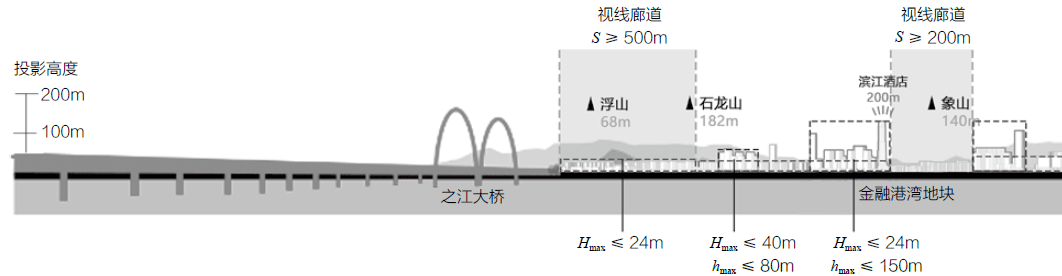

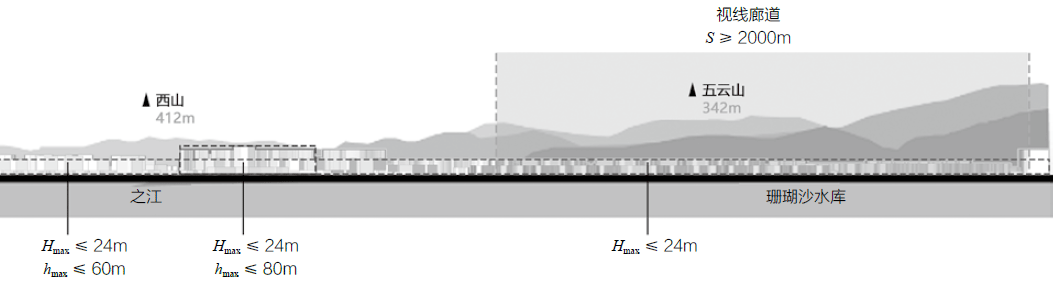

水网相连,打造见山望水的景观廊道。梳理现状水系,盘整现有水塘、湿地等水系空间,连接和贯通周边水系,打造多条平行于水轴的绿廊,在水边形成浙江花园和钱江帆影的两个片区,在之江大桥、金融港湾等城市廊道,塑造高低错落、疏密有致的城市天际线,留出眺望灵山的观山视线通廊,将山景、水景和城景有机串联,构建山、水、城相和谐的山水人文意境(图 11)。

图 11 之江新城规划视线通廊

资料来源:作者自绘

3.4 延续传统,重构格局

以龙井山为主山的凤凰山簇山势高大完整,连绵成片,为杭州西南面的天然屏障,西湖则被簇拥在山与城之间,在其之后是位于凤凰山北部的西溪湿地,形成水系的延续。钱塘江穿过杭州城区,在之江片区与富春江、浦阳江交汇。灵山位于凤凰山簇与富春山簇之间,自西北向东南由城市外部深入到之江建设用地中, 再向东延伸到钱塘江,呈现“灵山探海”之势。规划延续杭州山水为脉演进思路, 通过之江地区山水格局的构建,将灵山、富春山、富春江等引入杭州大山水格局中, 触发杭州山水格局从“青龙含珠”到“灵山探海”的重构(图 12)。

图 12 杭州拥江发展时代“灵山探海”的山水人文格局

资料来源:作者自绘

04

山水城市是新时代城市发展的主题,在追求城市化发展与生态保护协调发展的阶段,构建山水格局,提升城市发展“韧性”,成为城市绿色发展的重要抓手。在城市设计中,借鉴景观都市主义的理念,综合考虑基地的山水文脉特色,有助于打造“山—水—城”融合发展地区。

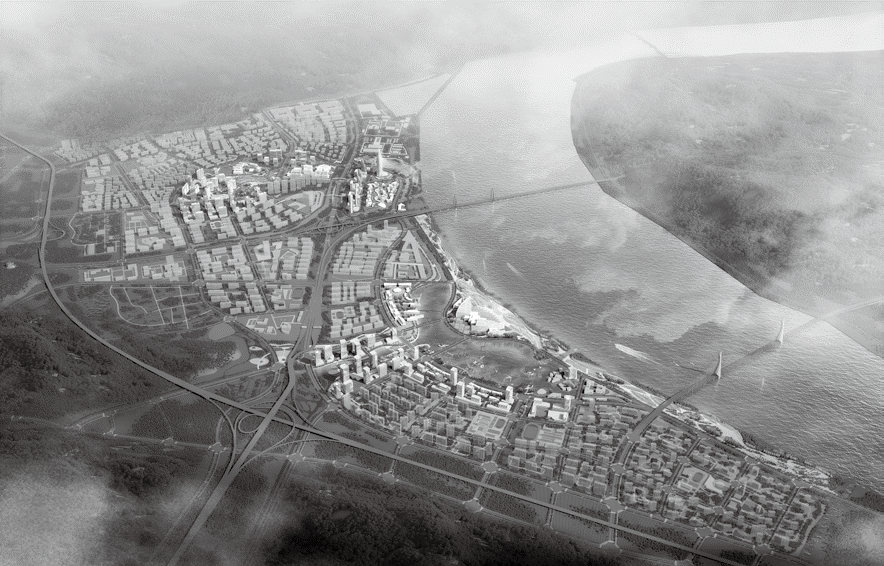

改革开放后杭州经历了剧烈的“空间大拓展、结构大重构”过程,从以老城为核心的拥湖时代,到跨江时代,再到拥江时代。当下拥江时代,打造城西科创走廊、下沙与大江东整合、湘湖和三江汇流区启动战略为城市结构带来新的“持续重构”变局。城市在此过程中从围绕西湖的“拥湖发展”到“西湖西进”的西溪湿地修复,再到“跨江”的湘湖开发,展现了杭州以山水为脉的发展路径。在之江新城提出“灵山探海”的山水格局是建立在原有自然山水基础上,通过整合将延续原有的地质文脉,并通过自然山体、水系和构筑的生态廊道相互联系、相互渗透,形成独具特色的山水格局脉络,以景观都市主义手法传承了独具东方韵味的城市特色(图 13、图 14)。

图 13 之江新城概念性城市设计东南鸟瞰图

资料来源:作者自绘

图 14 之江新城概念性城市设计西南鸟瞰图

资料来源:作者自绘

景观都市主义注重的不仅仅是地块内部的生态建设,而是将整个城市的生态系统作为一个整体统一构建,立足于城市整体构建山水格局,注重城市生态环境的全面提升。通过之江地区山水格局的构建,将灵山、富春山、富春江等引入杭州大山水格局中,触发杭州山水格局从“青龙含珠”到“灵山探海”的重构。通过生态廊道的构建,打破山水屏障的阻碍,使生态与城市相融相生,强化灵山和湘湖的拥江集聚发展,联动西湖,集聚活力人气。强化两岸建设协调,提升景观风貌,使钱塘江两岸功能联动,活力互通。

参考文献(上滑查看全部)

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

2022绿色发展国际科技创新大会召开,学会专家研讨公园城市指数

点击图片阅读全文

韧性视角下社区公共空间优化策略研究 ——以南京市线路新村社区为例

点击图片阅读全文

走进重庆市江北嘴,看城市设计如何提升城市品质

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):治理规划 | 袁奇峰等:从“青龙含珠”到“灵山探海” ——以之江新城重构杭州山水人文格局

规划问道

规划问道