【作者序】从人类文明史看,城市一直担任着文明坐标的角色,而生态城市承载了人类对生态文明的憧憬。生态文明建设理念包括绿色发展、循环发展和低碳发展的理念,弘扬生态文化和倡导绿色生活的理念,尊重自然和维护平衡的理念,树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念等。生态城市实践本质上是将生态文明建设理念融入城市营造全过程的社会活动,或者说,生态城市实践就是关于生态文明建设理念的城市实践探索。

从个体的生命历程看,绝大多数人都至少有三次以上选择城市(学习、工作和养老)的机会。尽管选择的理由很多,但安全的生活环境、洁净的空气与水、舒适的城市气候、亲生物的自然体验、优美的城市景观、独特的文化特质、适当的生活节奏、全龄友好的服务等,是个体选择城市的普遍准则。值得注意的是,上述这些城市特征,也是生态城市的基本特征和建设目标。

自从1970年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”中提出了生态城市概念后,国内外相关学者逐渐构建起相对完整的生态城市思想体系。撰写本专栏的目的之一是讨论“从规划、建设、管理层面如何实施生态城市”,专栏尝试从本体论层面探讨生态城市实践的整体全景,从物质层面聚焦生态城市实践的若干技术性议题,从社会层面审视生态城市实践的公平与正义的议题。

生态城市有普适性的实践框架,但针对特定地区的生态城市,具体的行动路径将是地方性的。每个生态城市都是与众不同的,都有其特定的社会经济和文化背景、资源环境条件以及期望解决的问题,需要关注该城市的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的匹配性,“适境律”是生态城市实践成功的关键。生态城市实践特别强调策略和行动的综合性,本专栏尝试从若干核心议题入手,探讨生态城市的实践路径,并通过部分案例进一步诠释实践过程。

如果说城市是一个可持续性问题的发生器,那么生态城市应该是一种可持续性问题的解决方案。受《国际城市规划》编辑部邀请,笔者基于《生态城市实践指引》一书的部分内容形成这个生态城市专栏,期待相关讨论对我国推动城市高质量发展和下半场的可持续城镇化有所启示。

专栏文章

图1 乐山市的山水格局

图源:https://leshan.scol.com.cn/items/201909/19091610511100000000245E.jpg

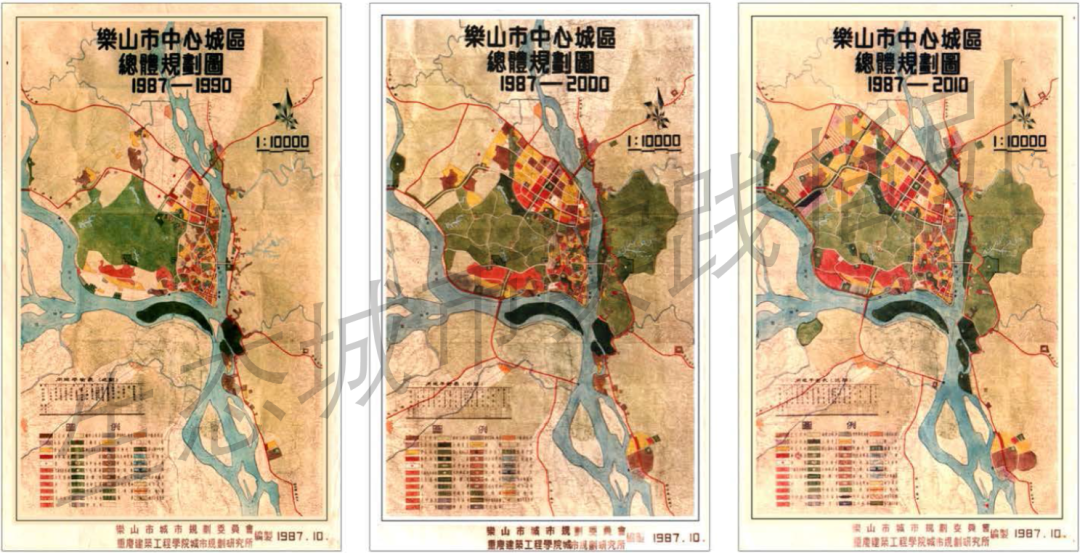

1987年,乐山市中心城区面积325.2平方公里,人口50余万,其中非农业人口15万人。乐山市总体规划(1987—2000)(下称乐山87版总规)是由四川省常委下达任务并结合中德合作“居住与城市发展”研究项目完成的规划任务,针对乐山市1987年社会经济发展和生态环境状态存在的问题,开展生态城市的建设实践。该项目获得业内高度评价,获联合国“发明创造科技之星”奖(图2)。

图2 1987年乐山市用地现状(左)、2000年用地布局规划(中)、2010年远期发展规划(右)

资料来源:乐山市总体规划(1987—2000)

乐山87版总规的编制时间为1987年3—12月,由重庆建筑工程学院(2000年并入重庆大学)黄光宇教授主持编制。面临乐山市经济发展和环境保护的双重目标,规划需解决如下问题:怎样避免工业化发展导致的城市无序蔓延?城市空间结构如何保留并融入乐山独特的三江汇合自然山水格局?如何合理安排产业用地与城市功能用地?城市规划建设如何保护乐山悠久的历史文化渊源?怎样发挥延续并挖掘历史文化价值?怎样控制建设用地蔓延导致的环境污染?怎样通过城市规划提升空气质量和水环境质量?

2.1 改善城市布局结构的五大行动策略

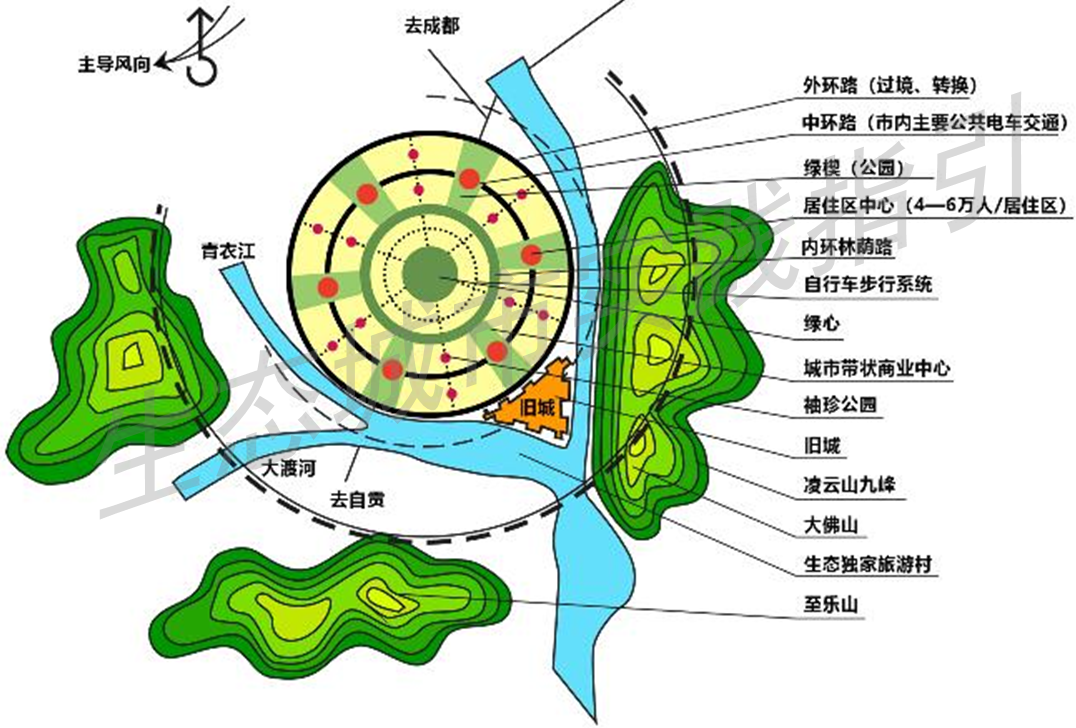

(1)构建“绿心环形生态城市结构新模式”(图3)。构建同心圆圈层城市结构模式,城市几何中心开辟为永久生态绿地;从绿心向外围开辟楔形绿地,并以环形绿地连接;城市用地跨越绿心向北发展,形成“山水中有城市,城市中有森林”;楔形绿地内布置片区公共中心并形成网络。

图3 同心圆绿心城市发展理论模式

资料来源:乐山市总体规划(1987—2000)

(2)围绕绿心构建环形方格网交通系统。老城区结合现状与地形梳理道路等级;绿心公园中以慢行体系为主构建环形公园路网;道路系统功能分明,包括等级分明的车行道路系统,以及特殊功能的风景旅游道路、林荫道路、步行商业街和自行车道。

(3)保护疏导老城,积极发展新区。根据乐山市历史文化要素、社会经济发展需求、建设现状条件等综合协调城市功能,保留老城城市中心区的功能与地位,城市环串联新城生活、工业与文教功能区;绿心将工业区与其他城市功能区隔离;保护大佛景区及南部山水田园风光,划为生态旅游区。

(4)构建结合自然环境的公共服务设施系统。连接社会系统与自然生态系统,合理安排公服网点,并依尺度安排城市级、片区级和社区级公服设施。

(5)构建城市视域廊道,分级控制城区建筑高度。对连接绿心与外围山水景观的几条重要视线廊道进行视域保护;对视域保护廊道、城市主要形象展示廊道,以及老城历史文化片区进行严格的高度控制;形成从老城区向新城区方向的高度分级控制。

(1)保护城市自然山水与古城空间格局。通过形态控制保护老城区空间格局,将青衣三岛与大渡河凤洲作为“三岛一洲”重点历史文化名城进行保护,城市空间发展顺应乐山三江汇合、群山环绕的自然山水格局。

(2)保护古城遗迹与历史文物。根据文物古迹保护图和保护清单对嘉州古城墙、传统街坊、庙宇等重点保护对象进行保护。

(1)城市中心区开辟永久绿地,作为城市重要的自然遗产。面积8.7k㎡的绿心作为永久绿地,并开辟楔形绿地向城市外围延伸。构建城市绿地系统网络,人均公共绿地指标达11.2㎡。绿地系统规划充分展现乐山文化荟萃。绿地规划尽可能为城市居民提供休息、娱乐活动场所。分别以形态结构、规模结构和功能结构等内容进行完整而系统的规划。

(2)环境控制策略。实行风景旅游区、中心城区各功能片区分级目标控制。实施地表水水环境功能控制和引导开发策略。建立以乐山大佛景区与城市绿心公园为主的城市游憩系统,提高市民精神生活质量。发展城市生态旅游产业,提高城市生态经济综合效益。

在乐山87版总规的实施初期,城市拥有充足的建设用地,初期开发避开了以浅丘为主的绿心用地;实施中期绿心结构已较为完整;实施末期基本形成了绿心主导的城市空间结构。87版总规之后,乐山市政府于1993年、2003年和2010年分别编制了三版后续的乐山市总体规划。针对生态环境保护目标,2013年还编制了乐山市生物多样性保护规划。87版总规编制后的三十年间,乐山市总体规划实施可分为三个阶段,即发展与保护平行期、发展与保护权衡期、发展与保护协同期。

发展与保护平行期(1987—2003年)。此阶段包含规划编制阶段、规划实施初期和中期以及部分后续规划编制,历经了三位本地出生的决策领导人,他们对乐山市怀有深厚的本土情感,对城市发展与环境保护之间的矛盾处理得较好,这使得保护绿心和构建城市生态化空间结构逐渐成为政府决策的内生行动。乐山市城市的开发与绿心的维护保持着平行的模式。尽管绿心保护仅体现在总体规划成果文件中,地方政府并没有发布其他关于绿心保护的政策文件,但因为总规执行得较好,所以这一阶段的绿心基本维持着自然状态,绿心内保留了传统的农村生产和生活方式。

发展与保护权衡期(2003—2009年)。该阶段为我国城市化快速发展时期,乐山市绿心面临强烈的开发需求,决策在政绩激励、公共利益和专业认知之间产生了矛盾。绿心的保护是权衡的结果,绿心整体结构基本保留,但边缘少量用地被用于房地产开发。绿心周边部分用地划给行政部门和房地产开发商,绿心面临着较大的开发压力。此外,为了加强环形城市结构的南北交通联系,开辟了南北向主干道贯穿绿心,虽然没有破坏绿心的整体结构,但对绿心内生态环境过程仍然造成了一定的负面影响。

发展保护协同期(2010年至今)。该阶段包含新版规划的实施和绿心保护进入立法两个重要事件。这一时期,公共利益和专业认知逐渐强化,决策者和公众越来越认识到绿心对改善乐山市生态环境的有效作用。并且,政绩激励机制相较之前有所改变,快速发展和高密度城市开发已不再是衡量城市发达程度的唯一标准。生态城市、园林城市等城市荣誉越来越受到决策者的重视。该阶段绿心维护实际上是改善人居环境、建设生态文明、绿心保护多目标的协同决策结果,绿心重新受到全力保护,此前划出的绿心周围的用地指标被收回,用于规划建设绿心公园(图4)。2016年7月乐山市开始行使地方立法权后,制定了首部实体性法规《乐山中心城区绿心保护条例》。条例的主要目标为:采用土地流转政策搬迁绿心内所有居民,将绿心复原为纯自然生态绿地;投资建设公共服务设施、基础工程设施和防灾避难设施;发展生态旅游产业,将绿心打造为“春有华、夏有荫、秋有果、冬有绿”的生态旅游区。

图4 由乐山绿心看向城市建成区

图源:https://leshan.scol.com.cn/img/image/20170621/20170621152214_9514.jpg

乐山市居民的公众意识同样历经了三个阶段:1987—1992年为共同默契阶段,绿心内的合作社和集体组织等拥有不占绿心用地的默契;1992—2010年为感知体验阶段,市民们经历了长期对绿心空间环境的感知与切身体验,而绿心公园的建成强化了该过程;2010年至今为环境共识阶段,市民们意识到绿心是乐山居民的共同财产,不允许绿心轻易受到破坏。2016年对乐山市常住居民的调查问卷结果显示,城市居民普遍认为绿心的主要功能是创造良好的休憩、交往空间和宜人的环境,因此进入绿心的主要活动为休闲游憩和体验自然(图5—图7)。

下篇预告 生物多样性保护的城市实践

作者:颜文涛,博士,同济大学建筑与城市规划学院教授,同济大学生态智慧与城乡生态实践研究中心副主任;国际生态智慧学社理事,中国科学技术协会低碳智慧城市专业委员会主任,中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会委员,中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会委员,中国水利学会城市水利专业委员会委员

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 生态城市(5)生态城市指标及实施途径案例②乐山生态城市实践

规划问道

规划问道