颠覆性技术对人类的生活和生产方式产生了深远的影响,而这些影响也将最终投影到城市空间中。新技术发展与人类生活和生产方式的改变,共同推动着传统城市空间的转型,驱动着未来城市结构和功能空间的变化,“新兴技术-居民个体-城市空间”三者之间形成了相互影响、彼此促进的耦合关系。

一方面,远程协作工作等新兴技术在增加了工作效率的同时,也促进了工作方式和办公场所的灵活化,工作方式正在向“以个人为中心”逐渐转变;另一方面,基于第四产业的知识性工作、创造性工作、数字工作等新型产业集群蓬勃发展,促使更多地工作将聚焦于具有创意性与能动创造价值的部分。

结合既有案例推演,我们认为未来城市工作场景在空间层面上将呈现出移动化、碎片化的趋势。在区位和功能层面上,新型创新产业空间将进一步集聚,而远程工作空间将面临分散发展的趋势。同时工作空间将融合丰富多元的功能以满足新时代工作的新需求。在运营管理层面上,办公设施将进一步提升智能与交互水平,并结合各类小程序应用辅助管理以提升效率。下面将结合已建成案例,从未来城市工作方式、工作区位、办公管理三个方面展示未来城市可能的工作场景。

未来城市工作方式——移动·灵活·共享

(1)阿科米星移动工作2.0

2014年开始,阿科米星建筑事务所开始尝试移动工作1.0,一年换一个工作室,选择性地在城市的不同地段开展工作,方便展开实地调研,并且让设计师在日常生活中了解建筑空间的改变和使用。2018年,阿科米星将固定的服务器和项目管理放到云上。2019年,阿科米星进入了移动工作2.0,采取了线上移动工作和线下固定工作并行的模式,工作室中采用轻型的工作工具,让空间的使用者动起来。例如投入使用了便于拆装便于搬运的桌椅,缩小了机箱的体积,使用了成品可拆装的储物架等。

目前看来,员工对于工作自由度提升的满意度很高,且工作效率没有下降,这种工作模式初见成效。新的工作模式为员工节约了日常的通勤时间,方便员工异地协作办公。但阿科米星仍然保留每周两次的面对面沟通,因为部分工作必须在固定实体空间里通过交流来共同完成。这种混合的工作方式在他们看来就是未来工作模式的典型状态,一种互联—物联的混合体。

轻型化办公工具

(https://mp.weixin.qq.com/s/PMKcPJMM2iRC21mZGDyUwg;https://zhuanlan.zhihu.com/p/106425580)

(2)WeWork 上海威海路联合办公空间

WeWork威海路联合办公空间位于老上海的市中心,是一栋百年历史的红砖建筑,现在已经被改造成为古典与现代相结合的空间。除传统的办公设施外,此空间还增添了其他服务、设施等多功能混合空间,包括开放式中庭、酒吧、等多种休闲服务设施,使工作空间从单一维度向多维度发展,呈现多样灵活的组合方式。

这满足了“996”时代人们新的工作需求,是数字新时代的“单位大院”。未来将出现更多生活+就业+服务+游憩混合开发的创新空间单元,产生更多灵活使用、弹性变化的工作空间。未来数字孪生的工作空间既可独立使用又可随意组合共享。

WeWork 上海威海路联合办公空间内部

(https://www.gooood.cn/wework-weihai-lu-by-linehouse.htm)

(3)布拉格HubHub共享办公室

在共享经济的浪潮中,共享办公室进入了众多创业者的视野,是比日常办公室更开放的办公空间,入驻后和其他团队共用办公空间以及相关的配套设施。布拉格HubHub共享办公室位于布拉格市中心,Na Příkopě与Panská街道拐角处。室内平台和中庭的设计使空间布局更加明晰并形成了不同大小的区域。入口区域主要供自由职业和独立工作者使用,不同类型的电话间、视频会议室、会议室和宣讲室等被精心地布局在这个超过2000平方米的空间中。

设计师希望这个项目不仅作为一个功能齐全的协作办公空间,也可以成为社区氛围的催化剂。未来或出现更多类似的共享工作空间,一方面共享工作空间成为社区标配,另一方面传统工作空间面临凋敝,部分转化为共享或短期租赁甚至其他功能。

布拉格HubHub共享办公室的社区厨房

可容纳大型团队的工作空间

(https://new.qq.com/rain/a/20220302A02UHD00)

未来城市工作区位——扁平·分异

(1)松江G60科创走廊建设

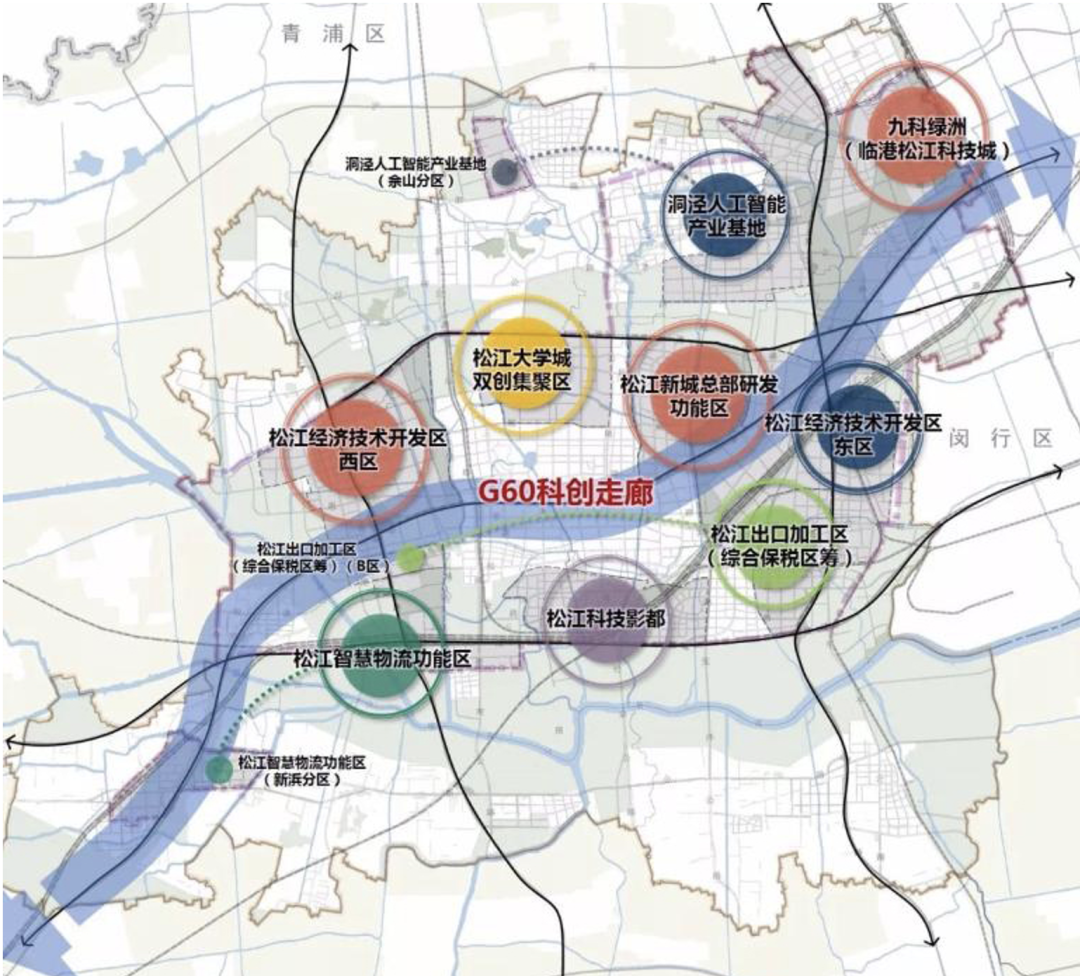

松江本是上海外环线外八个郊区之一,但其地处上海市西南门户,是上海辐射长三角的重要节点,近年来取得了巨大的经济发展。2016年,松江提出沿G60高速公里两侧布局“一廊九区”,2021年4月科技部等六部门联合发布了《长三角G60科创走廊建设方案》。包括G60国家高速公路和沪苏湖、商合杭高速铁路沿线的上海市松江区,江苏省苏州市,浙江省杭州市等9个市(区),总面积7.62万平方公里。

松江新城与G60科创走廊建设反映了我国“郊区新城”的发展过程。由于要素价格和生活成本上涨,运输成本和单位土地产出高的生产性服务业和新兴制造业等部门选址在城市核心区,享受着城市外部性收益,而传统制造业则选址在土地价格相对低廉的城市边缘区。随着远程办公技术和交通技术发展,时空距离被缩短,促进办公空间从城市中心迁移至郊区,形成区域性就业中心。工作空间在城市中分布趋向于扁平化、更加围绕居住地布置,未来将可能进一步呈扁平化、分异化。

G60科创走廊产业结构

长三角G60科创走廊3.0版总体空间规划布局图

(https://www.sohu.com/a/246930165_650035)

(2)望京SOHO:组成北京多中心空间结构的CBD之一

望京是“北京门户”,目前常住人口约三十万。曾经的望京,是一个只有几路公交能到达的“城乡结合部”,但随着14号线与15号线相继开通,望京的交通体系也在加速改变,互联网产业崛起并在望京扎根生长。因为距离机场近,生活配套齐全,房价又相对于北京市区较低,吸引了很多人前来这里租屋居住。

交通技术及通讯技术发展缩短了时空距离,分散、灵活的企业组织形式解放了束缚企业选址的桎梏,办公活动呈现郊区化发展,形成区域性就业中心,如大都市一般形成由一个核心CBD和多个次级中心共同组成的多中心空间结构。非正规就业由被动线下依赖转变为主动线上拓展,未来非正规经济在被线下空间驱逐的同时在线上空间愈加活跃发展,并逐渐以线上空间为主要拓展空间进行转型。

望京SOHO

(https://new.qq.com/rain/a/20220302A02UHD00)

未来城市工作空间运营——智慧·交互

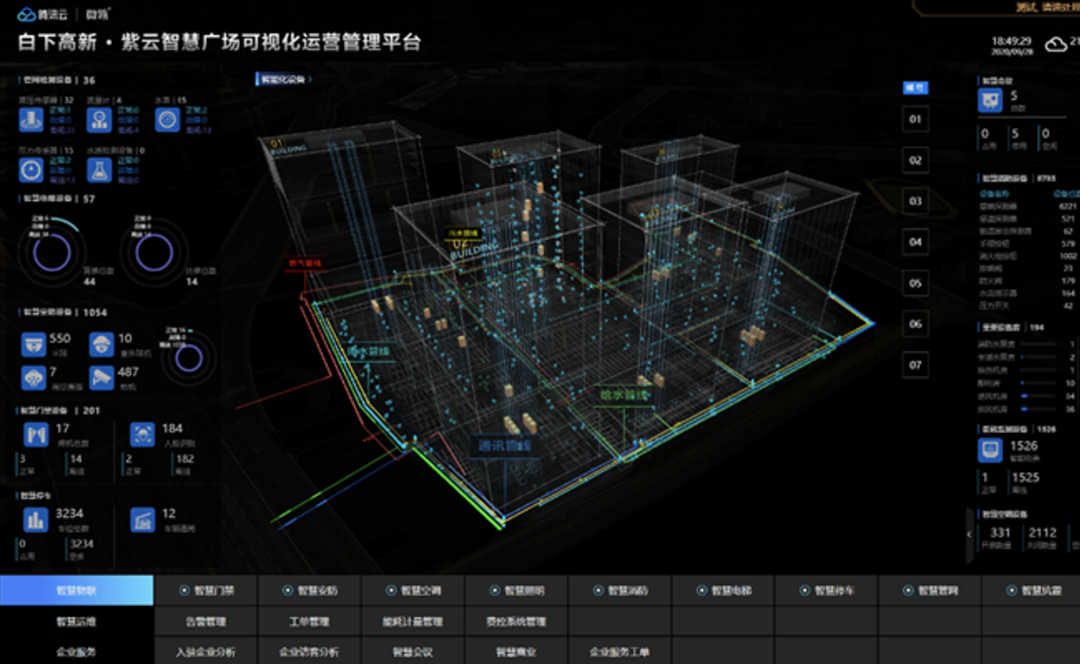

(1)白下高新·紫云智慧广场全要素数实融合智联园区

园区位于南京市主城秦淮区、是白下高新区的重要组成部分,是南部新城的先期启动区和核心区,亦将建设为金陵智造创新带龙头项目。平台支持园区智慧化运维,包含了设备管理、节能管理、安全管理、告警管理、工单管理等,通过人和信息化管理相结合,针对全过程、全园区、智慧化的记录、分析、反馈提供决策依据和管理依据,园区的出入安全、水电气的运行安全、设备运行安全等均有平台和子系统负责监控、记录、分析、管理。目前,该项目已建成。

白下高新·紫云智慧广场管理平台

(腾讯.《微瓴案例汇总》报告)

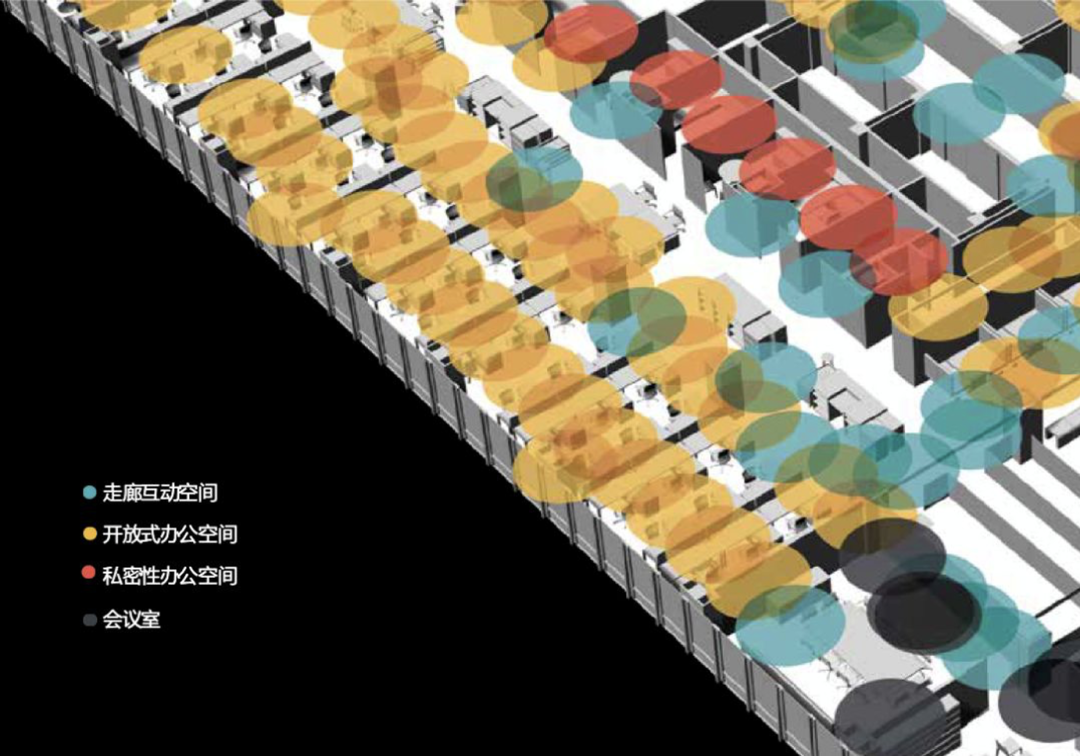

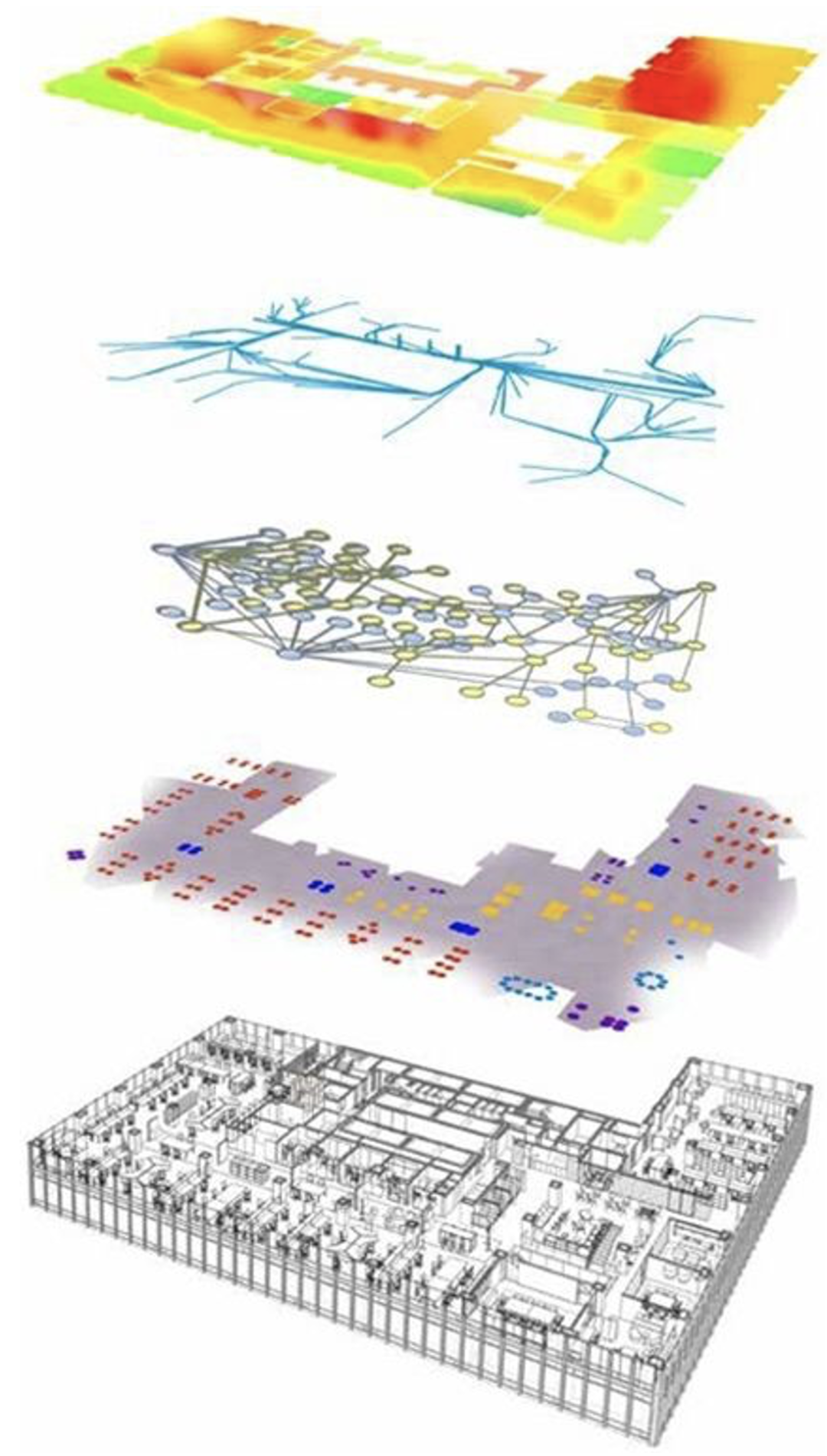

(2)Gensler纽约实验性办公室

通过使用传感器和IOT技术来驱动循证设计,Gensler的纽约办公室被设想为一个实验室,对未来的工作、技术和设计进行研究。一个由1500多个传感器组成的网络可以跟踪日光水平、占用率、温度和能源消耗。试点项目采取了混合研究方法,包括用户调查、观察和房间预订数据来捕获空间使用率。并引入占用感知、温度和运动捕捉传感,以研究工作人员如何工作、操作和适应跨时空的空间。未来,将成为人创造工作空间,而不是让人使用建成的工作空间。建筑环境将有更高的适应性,甚至定制化。

了解员工如何使用办公空间

(https://www.sohu.com/a/350258979_260595)

Gensler纽约办公室物联网系统

(https://www.gensler.com/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design)

【专家观点】

第四次科技革命一方面为科学家提供了把城市作为实验室/场研究的机会,为居民/企业提供了新的生活生产场景,同时也为开发商和设计师提供了新的推演未来创造未来的机会。近年来热议的未来城市正逐渐显露出轮廓。该板块将每期展示两位未来城市研究实践领域相关专家的核心观点,以飨读者。

清华大学《城市设计》副主编

——基于城市信息模型(CIM)的未来城市思考

信息化的泛在感知与交互将改变从太空到空中、再到地面、地表和地下的各种连接体。而城市信息模型的核心就是信息模型本身,即城市信息的模型。在此背景下,团队在雄安、北京城市副中心、苏州、深圳等地进行了CIM实践,通过多维度的感知交互、多专业的协同、城市共同体即多领域的创意共同探索数字孪生建设。除了城市空间的物理感知,未来城市发展的动力源于经济、数据资源如何汇聚变成数字资产、数据资本,实质上需要数据模型支撑产业转型,将虚拟构建的基础设施与实体资产关联,推动数字人民币的流通。

周垠

成都市规划设计研究院副所长、高级工程师

——成都市东部新区未来城市特征思考

从“看历史”“看未来”两个方面着手研究城市演变的基本规律,结合国内外未来城市相关研究实践,针对成都市东部新区未来城市特征研究确定了“1-2-5-5”的工作思路。围绕“建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市示范区”总体目标,遵循“科技变革推动城市革新、人本需求推动城市提升”两个城市演进维度,从“产业发展、交通技术、空间利用、资源能源、城市治理”五大科学技术革新以及“城市安全、自然生态、公共服务、文化认同、对外交往”五大人本需求提升方面研究东部新区未来城市特征。

【展览整理介绍】

回顾历次工业革命,可以发现颠覆性技术对人类的生活和生产方式产生了深远的影响,而这些影响也将最终投影到城市空间中。聚焦当下,新技术发展与人类生活和生产方式的改变,共同推动着传统城市空间的转型,驱动着未来城市结构和功能空间的变化,“新兴技术-居民个体-城市空间”三者之间形成了相互影响、彼此促进的耦合关系。展望未来,在我国数字中国、碳中和等发展愿景下,技术发展与城市空间的结合将进一步为未来城市的可持续和健康发展提供更多可能。

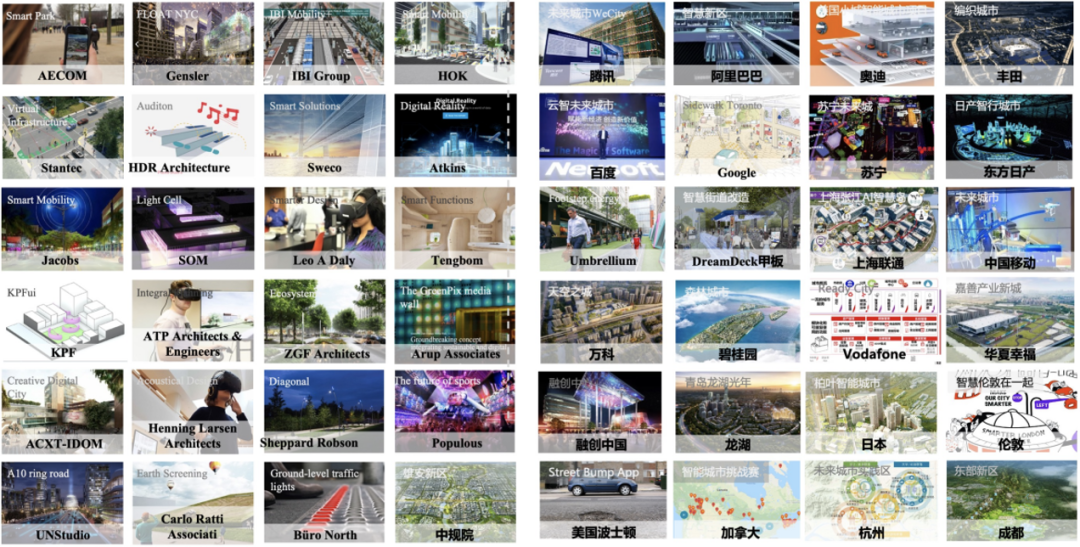

在此背景下,2022北京国际设计周城市设计系列展览旨在展现并探讨新兴技术与未来城市空间的发展演进关系,具体包含“科技赋能未来城市空间”、“未来城市个体变革”、“未来城市居住场景”、“未来城市工作场景”、“未来城市交通场景”、“未来城市游憩场景”、“未来城市公共服务场景”、“未来城市智慧创造”八大主题。其中,主题一为本次展览的整体介绍;主题二重点阐释技术赋能下个体生活方式的变化;未来城市五大功能空间场景主题从空间本体演化视角展示国际国内近40个代表性具体案例;智慧创造主题则从创造实践视角展现百余个国际国内前沿案例。

相关代表性案例

本次展览邀请清华大学建筑学院研究员、长聘副教授、博导龙瀛担任策展人。龙瀛以城市空间作为实验室,研究方向是城市科学(城乡规划技术科学),研究兴趣是城市空间测度、机理认知与效能提升。他是北京城市实验室(Beijing City Lab)创建人与执行主任。北京城市实验室致力于采用跨学科的方法来量化城市系统,为城市规划和治理提出新的技术方法和见解,并形成城市可持续发展所需的城市科学。(详情可访问北京城市实验室官网: https://www.beijingcitylab.com)。

此前, 北京城市实验室和腾讯研究院发布了《WeSpace 2.0·未来城市空间2.0》研究报告。关注更加智能化、算法化、数字化的个体变革新现象与未来城市空间的新特征,为本次展览提供了大量的案例素材支持。

供稿人:梁佳宁,李文竹

北京国际设计周城市设计

北京国际设计周自2009年创办以来,10多年来持续关注城市更新的主题,例如在北京大栅栏、白塔寺、什刹海、青龙胡同等区域,设计周充分发挥搭平台、聚力量的作用,吸引艺术家、设计师、非物质文化遗产传承人、居民等参与街区的更新改造,形成了诸多专门针对区域典型问题的优秀设计作品,在多年实践的推动下,北京国际设计周对于解决城市问题、提升城市品质、改善城市生活等方面发挥了积极作用。

2019年起,北京国际设计周设立了城市更新研究中心,设置了城市设计板块,连续两年举办城市设计方面的赛事、城市更新主题展览与高峰论坛,聚焦城市更新这一主题,广泛收集国内外的优秀案例,力图较为全面地回顾不同地域、规模、类型、主体的城市更新项目的成功经验,展现城市发展进程中的成就与困境、思索与实践、现状与未来,并且出版了北京国际设计周第一本城市更新学术出版物《新生于旧——城市有机更新与品牌运营》,将北京国际设计周多年来在城市更新领域的探索与实践进行总结与沉淀,为中国城市更新这一议题的讨论贡献多元的声音。

转载授权、合作、投稿事宜请联系 info@bjdw.org

未经授权严禁任何形式的媒体转载、摘编、剪辑、魔改,并且严禁转载至微信以外的平台!

更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:张业成、孟庆祥

原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):灵活·共享·智慧的未来城市工作场景——2022北京国际设计周城市设计展览④

规划问道

规划问道