本文为中国城市规划设计研究院深圳分院杜宁在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者 | 杜宁

中国城市规划设计研究院深圳分院

前言:三段历史

大湾区是中国现代化特殊时期释放态度的象征地。1979年深圳经济特区设立开启了中国改革开放的征程,2010年前海深港现代服务业合作区(下文简称“前海合作区”)设立是面对彼时全球经济危机的跨越式探索。如今,香港提出建设北部都会区,深圳推进社会主义先行示范区建设,而前海合作区扩区,覆盖范围扩展至约120平方公里,正是应对内外双循环背景下的国内国际局势做出的重大战略部署,代表着国家将改革推向了“全面扩展和深度扩展”。

前海与深圳经济特区的关系示意

01

特区发展回顾与前海价值研判

1.1 特区40年发展回顾

改革开放四十年,深圳塑造了东起大鹏湾西至深圳湾约30公里长带形城区。如今回望历史,可以清晰地梳理两条发展线索。

一条线索是金融等现代服务业支撑了罗湖、福田、超级总部等传统城市中心的建设,如今,主要的城市中心地区普遍形成了“高密的城市经济场所”,但空置率居高不下(2019年全市写字楼平均空置率达到24.2%)。

另一条更为重要的线索则是市场推动的高新技术产业发展,不但激发了科技创新的崛起,更重塑了城市的中心体系。如华为搬迁至坂雪岗后吸引一系列上下游关联企业同步搬迁后重新汇聚在周边;又如腾讯新总部建成后,数量众多的相关联企业在腾讯附近的科兴科学园大面积扩租。

——历史告诉我们,科技创新是特区40年最耀眼的成绩。未来新的城市再开发,只有克服金融地产逻辑,重点满足科技企业(特别是龙头企业)的需求,才能真正推动城市的发展。

信息传输、软件和信息技术服务业企业热力图

1.2 深圳西部发展趋势梳理

深圳西部滨海地区是特区时代的“城市边缘地区”,滨海集聚了建材码头、港口机场等功能,腹地则保留着大量香港工业北迁、深圳发展“三来一补”时期厂村混杂的旧城区。伴随着城市向湾、香港北上,这条新轴线的结构化动力日趋强劲。

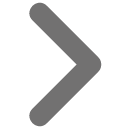

一方面,产业升级的趋势明显。90年代高新技术企业即在西部滨海地区集聚,2000年后大族、腾讯等企业先后将制造基地、总部等核心功能迁往西部滨海地区,时至今日,投资和企业仍在深西滨海不断集聚。海柔创新是典型的企业样本,初创企业将总部选址于深圳西部滨海,利用香港的金融、松山湖的风景、东莞的制造,成功整合大湾区要素资源,进而实现金融与科技结合的再次升级。

另一方面,人力资本变化趋势显现。曾几何时,蓝领技术工人是深圳西部地区人口构成的主体,但农民工退场、大学生进场已成为时代潮流。以宝安区为例,过去十年间大专及以上学历人口占比增长明显(10%至24.2%),高学历人口密度与福田、南山区相比虽有差距,但发展潜力巨大。

——市场告诉我们,深西滨海的“湾区轴”具有在大湾区时代放大特区最大优势、探索基于深港所长的创新合作的可能!

海柔创新样本——基于“深港所长”的区域创新要素整合

1.3 前海扩区的价值研判

从尺度上看,“打造前海”近似于重塑一条和原特区轴线类似的“湾区新轴线”,但这绝不仅仅是过去发展路径的简单复制。

前海扩区,从南山半岛直接延伸至茅洲河口,接触到深莞之间、大湾区高新技术企业最为密集的先进制造业核心地带——这是前海第一次将空间地域扩大至实体制造业活跃地区。

前海扩区,整合了深圳朝向大湾区核心的全部空间资源,范围同时纳入海港、空港、会展中心、跨江通道等重要要素资源,使前海成为以珠江口东西两岸为腹地的核心区域和内外双循环的节点——这是前海第一次拥有了完成供应链整合的可能。

前海扩区,结构性的改变了珠江口区域的空间格局,使得粤港澳大湾区的核心区域有了空间重构的机会——这是前海第一次有了牵引湾区空间格局、打造最浓缩最精华的核心引擎的历史机遇。

前海扩区的意义和价值

02

大前海空间战略

大前海是中国政府以前海及其腹地为平台面向未来发展的价值宣言,理解前海扩区的价值正是在展望未来若干年,前海对于深圳、深圳对于湾区的价值。理想的“未来前海”并非需要塑造一个地均产出多高的土地,而是需要塑造一个向香港、向世界、向未来对话的窗口。正是基于这样的特殊性,使得前海在战术层面的具体规划部署,必须有别于一般地区。

本文的最后章节,并不会去做前海空间规划的具体部署(这部分内容自然由法定规划完成),仅是在基于对前海战略价值研判的基础上,对影响前海规划的若干关键问题进行方向性探讨。

2.1 调结构:引领大湾区新一轮开放协同发展

调结构无疑是深圳西部面向湾口地区最为重要的发展策略。

特区时代,虽然企业等少量市场要素有基于市场动力的自主空间选择,但道路等基础设施、住房和民生、生态环境保护等方面往往存在基于“行政区”经济的发展壁垒,跨行政区要素资源配置效率低。

扩区之后的前海应承担更大的区域责任和使命,进一步拓展高水平“开放”的方式,不但推动深港两个制度区的合作,更应推动大湾区各城市之间的“合作共赢”。前海作为深圳城市的重要部分,是一个非完全的城市功能体,须依托深圳城市系统的功能才能发挥作为国家新区的先行特种兵的作用。这就要求前海的空间结构需要超越120平方公里谋划,作为珠江口东西两岸的核心引擎发挥带动效应,合理划定前海的辐射区(或称协作区)解决前海的产业和社会服务。

同时前海应积极创新区域协同治理模式,重点应在基础设施互联互通、生态环境共保联治、居住和民生服务等领域推动珠江口周边地区的城市之间开展跨区域合作,为企业要素遵循市场规律的选择奠定基础,使各城市共享发展红利。

2.2 联湾区:建立辐射湾区的交通体系

制造生产对珠三角的交通体系影响深远,深圳西部形成了以广深高速、107国道为主体的货运通道,跨珠江口的通道规模严重不足,从前海西向跨江需绕行虎门大桥、南沙大桥,距离远且拥堵时间长。轨道交通建设以支持特区城市拓展为主,区域轨道、深港跨境轨道衔接不足。

扩区之后的前海以湾区“核心引擎”为目标,首先需要构建一个辐射湾区的轨道交通体系。近期借助深茂铁路、深大城际等轨道的建成契机,推动区域轨道连通,加强深莞城市轨道衔接,强化机场东枢纽服务香港、辐射湾区的职能,实现放大前海“扩区”效应。基于机场峰腰的特征、职住引导以及南北就业性质的差异性,未来的交通结构上,南北向强化快线联系,满足商务、业务出行需求,东西向优化普线联系,满足就业、居住公服需求。

2.3 融深港:重塑深港“新对流”关系

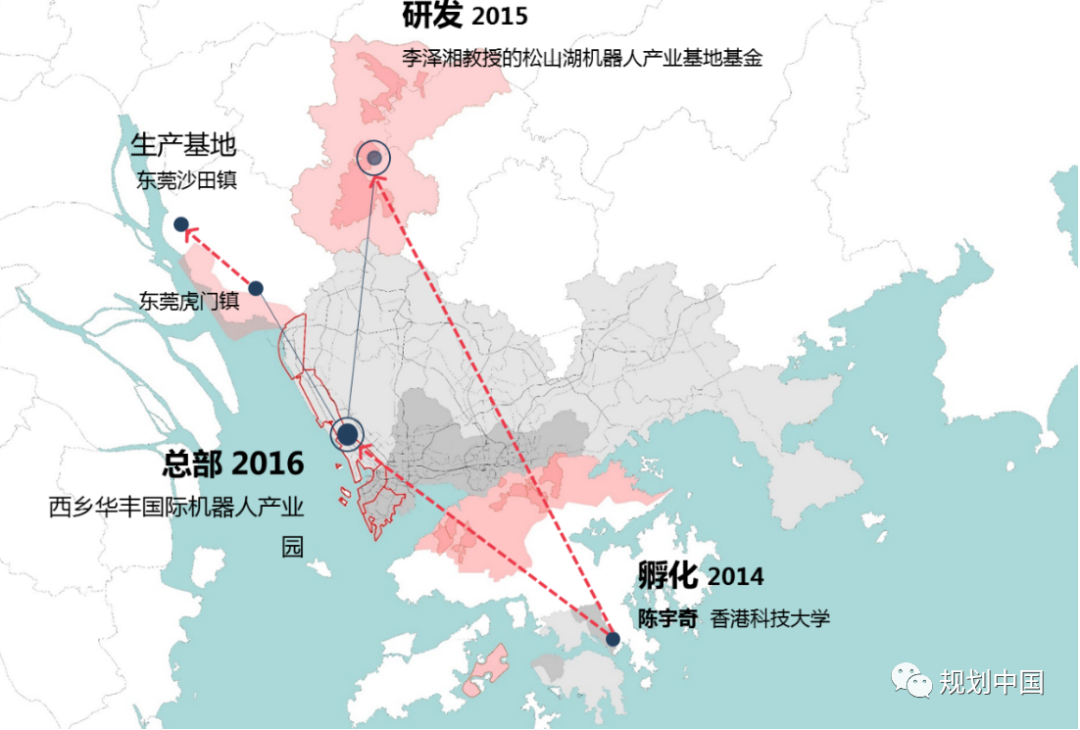

三来一补时期深港之间经济体量差距达到700倍,香港持续不断为深圳提供资金、技术,进而形成了“前店后厂”模式,大前海范围内大量村级工业厂房支撑了加工流水线的繁荣发展,少量的港台老板和大量的低廉劳动力构成了彼时城镇化的图景。

如今深港两地的经济社会发展已达到相对平衡的状态,前海扩区将在创新驱动时代重塑深港之间新的“科研服务+生产”新对流模式。可以想象未来现代化工业厂房将支撑科研成果在前海的转化,并进一步支持大湾区的生产和创新,远在香港的大学教授和大湾区的技术工程师将塑造新的社会结构,并带动整个湾区的文明升级。

深港“新对流”关系示意图

2.4 立“引擎”:产业的先行示范再出发

创新是深港之间互补性最强的区域,增加战略性新兴产业,塑造内地企业与香港金融的“接触界面”,是前海下一步现代服务业发展的重要选择。

扩区之后的前海应主动聚焦科技和产业合作,使得服务业与科技制造业充分融合。一方面,整体协领大湾区产业资源,建立珠江口东西岸的产业梯度协作体系,集聚高端功能,疏解部分制造功能。另一方面,有序引导120平方公里范围内生产性服务业的空间布局,突破原“特区轴”的金融地产模式,通过提供多样、完整的生产链条环境,推动“供给与需求”的相互契合,给各式各样的人与企业生长的机会,进而推动大湾区保持持续的创新活力。

2.5 留人才:共建和美宜居幸福家园

深港之间人来货往,港人从来深办厂到来深消费,对工作、生活、消费环境始终保持着自己的选择习惯。

扩区之后的前海不仅是经济功能区,更是本地人、港人、国际人士和所有大湾区青年人的共同家园。未来的前海应从新人力资源角度出发,充分依托香港的世界级大学和原始创新,推动整个大湾区不断加大人力资本的培养投入。前海的城市建设应重点聚焦于实实在在地推动城市发展模式的转型,关注本地人生活水准的提升,在公共服务的配套、建设水平等方面对标香港、乃至国际的先进标准,通过国际化逐步化解社会融通的话题,做出真正体现强国城市范例的城市建设示范。

2.6 符合战略目标的空间资源匹配方案

最终,空间战略的引导落实到用地布局中,体现为具体的空间资源配置方案,谨慎地协调区域基础设施、生态、产业、居住、商服比例,疏解非核心功能,疏解非核心功能,增强对外协调性,增强内部流动性。

除了具象的用地布局之外,更应强调的是积极改变空间治理的观念,组织边缘性功能的有序退出,有限的增量空间资源应当被极为谨慎的对待,而极为特殊、潜在价值又很高的机场航空限高区,应积极探索局部的二次开发政策创新突破。

致谢

感谢中国城市规划设计研究院朱荣远副总规划师、深圳分院罗彦总规划师、规划一所周俊所长对本文的指导。感谢深圳市规划和自然资源局、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局对规划项目的支持。

报告整理:马诗瑶.

深圳,前海扩区的长期价值

原文始发于微信公众号(规划中国):前海扩区与“大湾区新轴线”——前海扩区牵引下的空间结构优化

规划问道

规划问道