01

中国城市规划设计研究院

会议由中规院深圳分院原常务副院长范钟铭主持,他介绍道,党的二十大报告在“促进区域协调发展”章节提出,“推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化。以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局,推进以县城为重要载体的城镇化建设。”由此可见,都市圈在国家发展中的地位和作用正不断凸显,培育发展现代化都市圈不仅有利于加快转变超大特大城市发展方式、促进大中小城市和小城镇协调发展,也有利于提升要素配置效率、提升区域创新水平和构建高质量发展的动力系统,对稳住经济大盘、加快构建新发展格局具有重要意义。

02

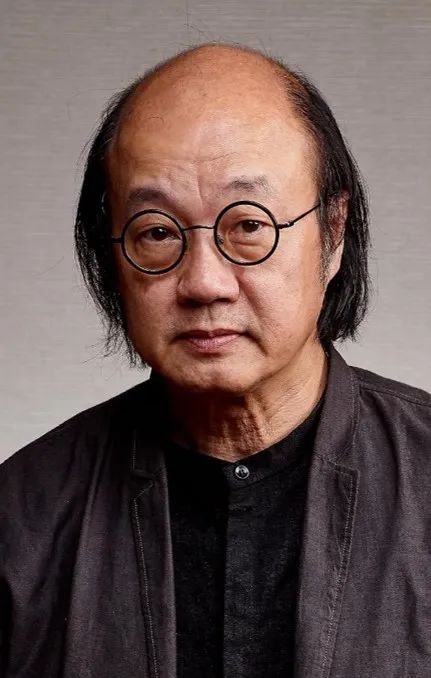

致辞 | 王凯

中国城市规划设计研究院院长

全国工程勘察设计大师

中规院院长王凯为发布会致辞。他指出,中国式现代化是新时代的国家命题,高水平科技自立自强是中国式现代化的重要内涵、重要任务与重要保障,是实现中国式现代化的决定性因素之一。在此背景下,从城市走向区域,激发都市圈系统红利,建设现代化都市圈是深圳建设国际科技创新中心的重要载体,是深圳率先探索中国式现代化的必由之路。

03

报告人 | 唐杰

香港中文大学(深圳)理事、教授

深圳市原副市长

报告梳理总结并拓展了空间知识溢出的理论发展,以长江三角洲城市群为例对空间知识溢出及创新增长过程,从企业、产业、城市、城市群层次,分析科学创新到产业技术创新在空间知识溢出的降维过程,并分析了大学体系在知识溢出中的桥梁作用。

唐杰总结了产业多样性、知识生产和企业创新动力之间的关联性,并提出了实现创新增长的几点重要启示:增强企业创新动力与创新能力;高度重视基础科学研究的引领性作用,重视前沿性、引领性新思想对创新产出的影响;构建合理的大学体系,解决理论创新向产业技术创新渗透与转换的最后一公里甚至最后一米障碍;以城市群战略促进城市各自优势产业资源形成多样化产业集群以及跨城市空间的产业协同创新。

报告人 | 谭纵波

清华大学建筑学院教授

中国城市规划学会国外城市规划学术委员会主任

东京都市圈创新环境浅析

–

报告从东京都市圈概况、产业结构、产业政策、基础设施等方面对都市圈创新发展的最新动向进行分析,并对外部如何支撑创新发展提出了两个着眼点:城市环境营造和政府与市场之间的关系。

最后,报告总结了东京都市圈创新发展的四大特点:第一,创新的主要资源是人才,创新的本质就是一种产业活动;第二,创新的需要尊重市场主体,注重盈利能力、创新空间、市场环境的营造,也有赖于充分利用各级政府的支撑性政策;第三,对于发展较为成熟的东京都市圈,创新是一种渗透的全域的过程(尤其是核心区);第四,都市圈为创新提供了良好、不可替代的生长土壤。

报告人 | 石晓冬

北京市城市规划设计研究院党委书记、院长

首都都市圈创新空间的体系构建与布局

–

首都区域的高水平发展治理是一个国际性议题和国际性难题,而区域协同创新正是充分释放首都城市和战略腹地的资源优势,弥合区域发展差距的重要手段。报告指出,充分利用和促进首都都市圈人才、资本、技术、信息等各类创新要素自由流动、挖掘释放空间载体合作效能、促进产业链创新链深度融合、推动创新体制机制构建成熟,可为推动形成创新资源开放共享、创新要素高效流通、创新势能有效发挥的空间格局,提供坚实基础与重要保障,从而有助于形成现代化首都都市圈协同创新体系。

报告人 | 徐明

深圳力维智联技术有限公司董事长兼总裁

AIoT,让城市的智慧更有温度

–

报告总结了十年来泛ICT公司和互联网企业推进城市智慧演进的两条路径,提出智慧城市实践正在走向“物理城市”与“虚拟城市”统一的“数字孪生城市”。结合城市智慧化推进过程中出现的问题,旗帜鲜明地表达了“再先进的泛ICT基础设施,再多的大数据,都不等于智慧”,强调城市智慧要回到“以人为本”和“人民至上”的初心,并分享了基于AIoT(人工智能物联网)技术的城市智慧化进程的蝴蝶模型。报告首次重新定义了AIoT技术,并提出了都市圈智慧化推进要遵循“大与小”原则,从而践行科技向善的使命。最后,通过分享多个以AIoT技术提升城市温度的真实案例,呼吁城市科技工作者主动拥抱AIoT技术,让深圳都市圈因为科技创新越来越有温度。

工业互联网与都市圈发展

–

数字经济正在重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局。全球各行业全产业链结构正在展开以数字平台为核心的架构升级。工业是当前数字经济发展的核心支柱,工业体系架构变革正在推进产业新格局。华为依托30多年沉淀的制造业数字化转型能力和经验,以平台造平台,用服务造服务,是数字化转型的实践者和赋能者,围绕数据要素,通过构建行业知识平台及区域服务平台,以开放化、服务化、平台化联合定义新市场新业态,共同构建工业数字化开放生态,释放产业链数字生产力。

04

报告人 | 张逸

上海市城市规划设计研究院总工程师

上海大都市圈是一个水脉相依、因水而兴的生态圈,但是进入到生态文明时代,同样面临着水系治理、环境污染、跨界协同等一系列高品质人居环境的挑战。报告从目标愿景、指标体系、空间格局、规划策略、系统行动五方面分享了上海大都市圈生态协同的规划应对。最后总结提出从目标愿景到策略行动的协同思路,以及底线与协同并重的技术框架等。

随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在深圳各行各业迅速落地,AI算法的应用已经从一般的语音识别、视觉识别等场景,延伸至金融决策、医疗诊断、精密工业制造、城市安防、惠民政务等关键核心场景。然而,经高质量安全检测的算法模型一旦应用于这些高价值的关键敏感场景,安全威胁所导致的危害将会指数级放大。如何平衡城市生产发展效益与安全的关系、如何提升城市安全韧性,是一个需要从技术、法律、道德伦理等多方面综合应对的重大挑战。

与会专家围绕”韧性与安全“议题展开讨论:

谭纵波认为,城市要给创新者一个可以安心工作生活、放心享受生活的环境,无论是传统物质上、网络安全上、还是精神上的宽松状态,这些不同领域提供的安心、安全、包容的环境对创新很重要。

石晓冬指出,除了都市圈地区最有引领性的优势要素外,还应关注“洼地”的支撑体系,日常不被关注的业态人群。正是这些所谓“底层的生态”才是引领性新要素的基石。只有把创新要素的另外一面也关注好、配套好、服务好,才有利于龙头引领创新要素的激发,再带动整个区域的发展。

周亚灵认为,安全和韧性是城市发展过程中不可回避要共同面临的问题。一方面要创新发展,另一方面要构筑安全的堡垒。安全涉及到方方面面,他呼吁城市管理者、在城市里生活的人、包括设计院等机构针对安全问题制定标准体系和技术框架,更有利于产业的发展。

关于虚拟经济和虚拟环境下怎么保持安全,张逸指出,城市安全从有形和无形都高度集聚,信息安全已经融入日常生活,上海大都市圈面临更大挑战。探讨上海大都市圈本身标准的统一非常困难,也是形成共识的过程。在过程中再去进行技术领域的探索,包括管理体系的研究非常重要。

05

主持人 | 朱荣远

中国城市规划设计研究院原副总规划师

报告回顾和总结大湾区时代创新要素的集聚与扩散规律,探讨了通过信息软件业创新和硬件科技创新牵引下的深圳西部城市空间结构优化历程,即由传统金融服务业带动下形成的中心体系和科技创新企业带动下形成的“亚中心”体系,并通过创新的外溢塑造出独特的深圳西部都市圈。最后聚焦深圳西部都市圈组团,提出空间结构优化、交通体系完善,产业创新升级、社会服务改进等一系列打造“大湾区新轴线”的理念。

报告人 | 黎智枫

广东省城乡规划设计研究院有限责任公司

规划三所技术总监

报告通过回顾南沙港的发展历程与双循环下产业逻辑的转变,提出港口成为推动南沙战略新兴产业发展的战略性基础设施,临港产业的范畴进一步扩展。南沙新区也正在积极依托港口资源进行港产城关系的重新构建,形成了“前港-中区-后城”的理想港城关系布局,在湾区港口群与城镇群中发挥战略性作用。南沙港与翠亨、滨海湾、大空港等湾区平台的互动关系,将有可能带来黄金内湾圈层空间结构性调整。

对话黄金内湾

–

中部地区:从空间连绵到深度融合

–

报告围绕位于深莞中部的中部组团,详细解读了其从空间连绵到深度融合的发展路径与策略。中部组团范围涵盖深莞双城11个街镇,目前形成了以战略新兴产业为主导的制造业格局,企业带动效应尤为突出,科技创新企业集聚,具有典型的企业城市特征。加之其内外部良好的区域生态条件,如何挖掘蓝绿本底的特色,充分转化为创新生产及生活服务的有效资源将是未来的重点话题。

深莞融合、科创引领——环巍峨山的科学畅想

–

2020年7月,国家发改委、科技部批复同意东莞松山湖科学城与深圳光明科学城共同建设大湾区综合性国家科学中心先行启动区。报告从三方面分享了对该地区的畅想:第一,通过促进松山湖科学城与光明科学城的联动发展,实现深莞环巍峨山的科创格局;第二, 面向科创人群的需求设计特别的时空场所关系,提供利于交流与激发灵感的空间场所;第三,基于环巍峨山独特的生态格局,在城市设计中强化科学城的共性与个性。光明科学城中心区体现大疏大密的耦合城市,松山湖科学城中心区强调城野互联 、三原共融,黄江中心区灵活自由、小巧精致。

深圳科创产业空间的演进与展望

–

一直以来,深圳的科技创新与工业化进程同频共振,共同嵌入全球化的产业链。过去,深圳的科技创新是以市场为导向、以企业为载体的技术进步,而非科研主导的科学发现。在此过程中,深圳的科技创新空间与制造业空间高度叠合,共同生长,升级迭代。未来深圳科创产业空间将遵循制造为基,园区引领,“四链”融合的原则,促进传统工业园区向现代科创产业集聚区的转型升级。

珠三角城市联系

–

北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院研究员,博士生导师

超大城市空间治理政策模拟社会实验基地主任

数字城区与融合创新

–

报告人 | 孙薇

深圳市规划和自然资源数据管理中心党总支书记

教授级高级工程师

城市的发展正沐浴在新阶段征途下,“中国式现代化”是发展的重点。粤港澳大湾区建设作为国家的重要战略,数字化建设已经渗透进城市发展的方方面面。在此背景下,报告围绕全球经验、技术与城市规划融合的现状问题以及城区信息化建设实践经验展开讨论,探索了城市视角下的数字城区建设新方法。

对话:存量地区的转型升级

嘉宾对话环节,就“跨界地区如何形成创新中心就业中心”议题,魏广玉认为,新一轮ICT强链补链、基础设施建设在坂田大有作为,未来平湖有望成为中部创新中心。谭名成谈到莞深边界地区合作要强化政府有为这个维度,促成有效市场和有情社会。邹兵认为,深莞边界地区业态中必然包含就业岗位,但应更加关注人的居住、通勤、服务、体验等状况,有赖于市场作为。

仝德结合研究指出,受到中微观环境的影响,城市中心或外围一些节点地区具有相同的竞争力,应该期待未来更加网络化、更加专业化的都市圈空间布局。黄斐玫指出未来就业中心类型更多样化,多元就业人群的需求可能构成多种新的工业中心,应予以密切关注。孙薇认为应该加强数据洞察,以加强对都市圈发展趋势、空间布局和交通服务需求的研判。卓伟德提出都市圈外围的竞争会非常激烈,建设实施效果可能是影响成败的关键。王泽坚认为应重点关注政府投入的资源和需求之间如何匹配,重新定义都市圈生活方式。

对于“高强度的存量地区二次开发风险问题”,邹兵提出关键是扭转当前将存量开发作为融资手段而非生产手段的模式。仝德认为产业更新要从产业空间的供给改到全产业链发展逻辑。谭名成建议应该加强更新前后全流程的监管。黄斐玫建议从体制机制上做一些引导和限制,创新更多的城市更新模式、充分利用大数据或者信息手段的辅助去实时动态监测真实空间需求。

“深圳中心区-惠州中心区“、“龙岗-坪山-惠阳-大亚湾“深惠边界地区以及“大鹏半岛-稔平半岛“这三个层次的空间关系对深惠发展至关重要。研究课题组基于东部组团“人、产、城”发展特征,提出以定制城市聚落作为区域空间愿景,从空间、产业、服务、交通四方面思考:一是空间定制,优化结构、推进国土空间的共建共治;二是产业定制,面向未来产业需求的创新空间精准化供给;三是服务定制,面向未来人群需求的特色化配套服务;四是交通定制,枢纽赋能、加强交通网络的深度融合。

惠深产业一体化发展的今天与明天

–

都市圈视角下的深惠合作思考与展望

–

报告首先回顾了深惠合作的三个阶段,提出“产业是动力”,“生态是基础”,”交通是先导“,”制度是保障“。并从深圳视角、惠州视角分别阐释了对深惠融合发展的观点。最后,对三个跨界融合组团分享了自己的展望:第一,坪山-大亚湾-惠阳共建湾区智能智造高地;第二,坪地-清溪-新圩共建粤港澳大湾区“双碳”协同发展区;第三,大鹏半岛-稔平半岛共建世界级滨海休闲旅游度假区与大湾区海洋经济高地。

惠州市融深融湾的规划行动

–

惠州是“一带一路”门户枢纽的重要组成部分,是大湾区建设国际科技创新中心的重要支撑,是大湾区重要的增量空间载体,拥有构成丰富、潜力巨大的自然资源。但同时,面临着均质的资源配置方式、分散的功能布局模式、粗放的资源利用方式及模糊的区域协调路径这四项不可持续。报告分享了惠州市国土空间格局构建的思路与策略,并提出惠州市国土空间格局的构建要在空间、产业及交通等方面融深融湾。

对话深惠

关于深惠合作如何在空间和资金层面达到趋同,肖靖宇指出,可更多运用金融手段在深惠两地边界地区探索如何整备平方公里的土地,以不动产信托基金的方式把各方用股权绑定在一起。在这种共同面对压力的情况下,可能两地的合作会推动的更快。此外,在两地对产业和基础设施发展都有比较强需求的时机,在跨界基础设施建设带动的区域进行较大规模土地综合的整备是一个当务之急。

–

相关阅读

原文始发于微信公众号(城PLUS):中规智库 | 深圳都市圈2022年度报告发布

规划问道

规划问道