【编者按】为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《社区可持续性评估国际研究进展及中国展望》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

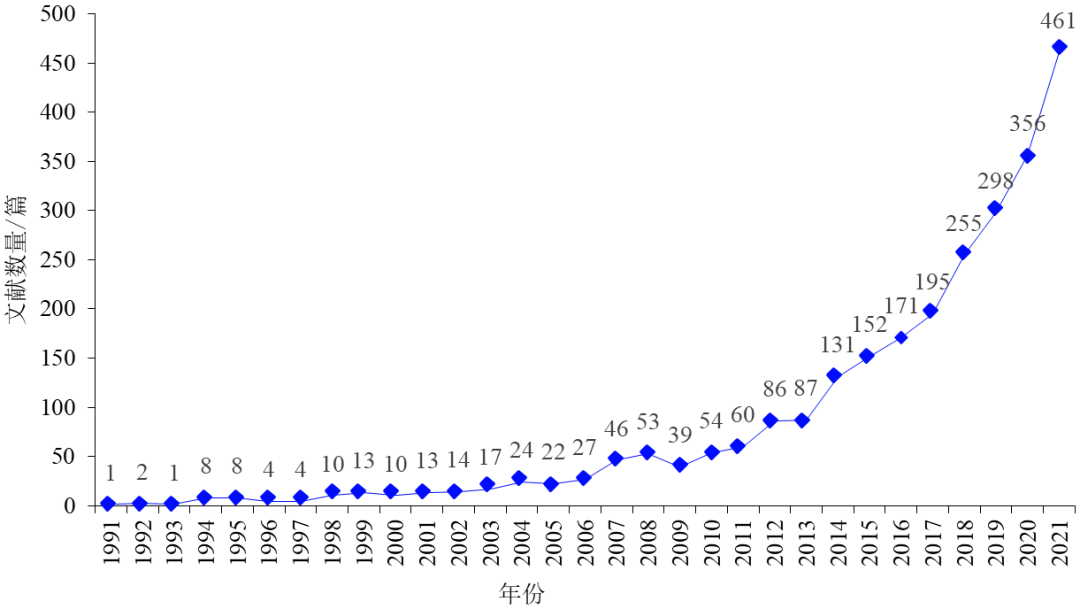

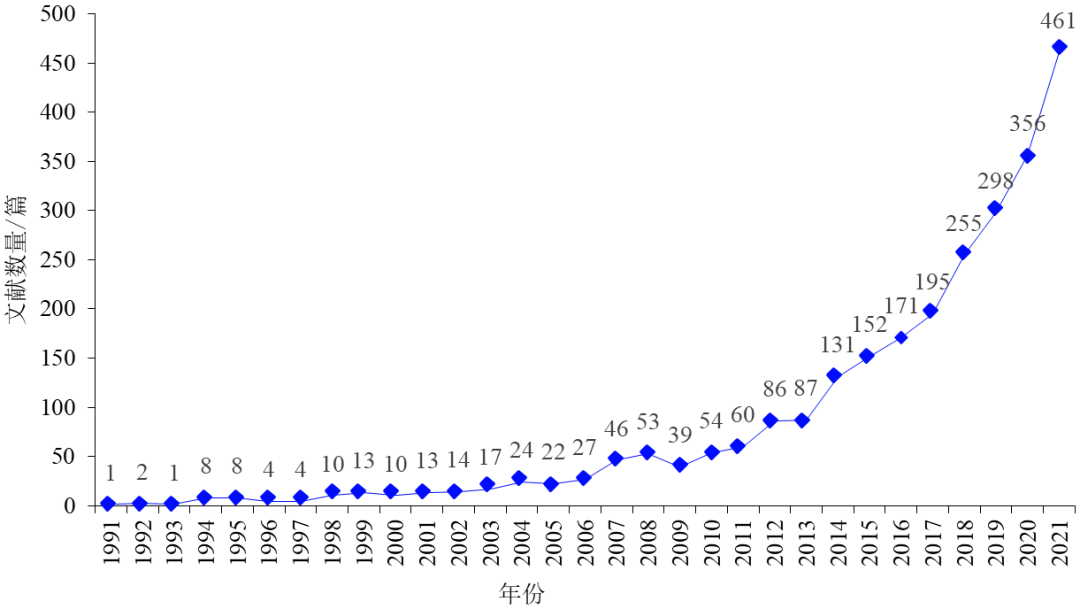

自1987年联合国世界环境与发展委员会发布《我们共同的未来》以来,有关可持续发展的研究一直方兴未艾,尤其是2001年可持续性科学的诞生更是将该领域的研究推向了新的高度。尽管学界对“可持续发展”(sustainable development)的定义在一定程度上达成了共识,但对衡量可持续发展程度的“可持续性”(sustainability)仍然众说纷纭,也使得定量评估“可持续性”成为可持续性科学研究中的一个重要环节。其中,针对社区这一特定尺度的可持续性评估是近年来研究的热点话题(图1)。

图1 1991—2021年社区可持续性评估相关论文总数变化

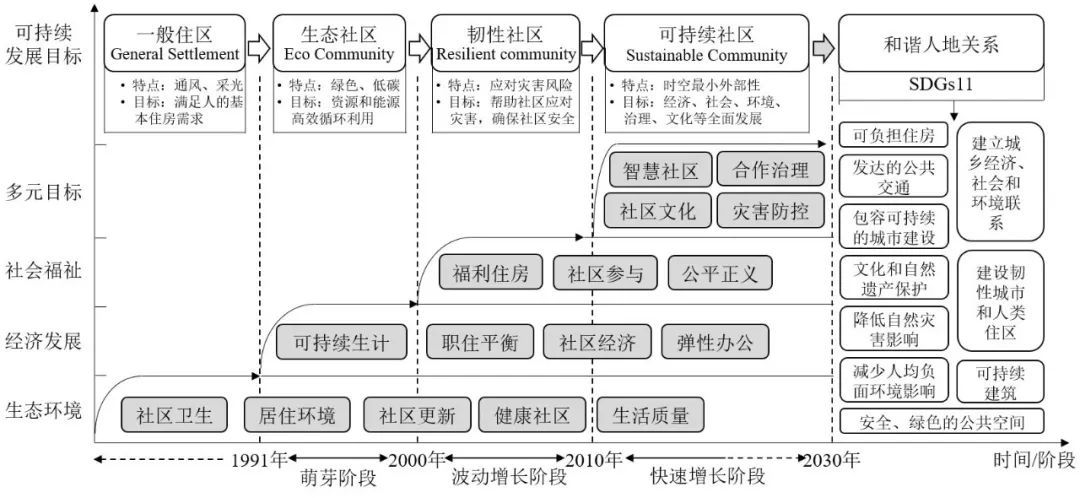

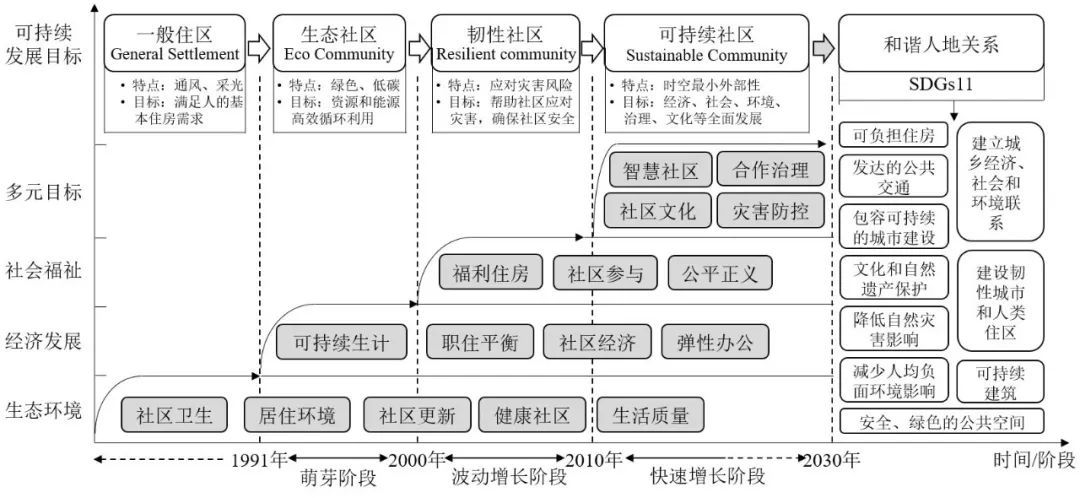

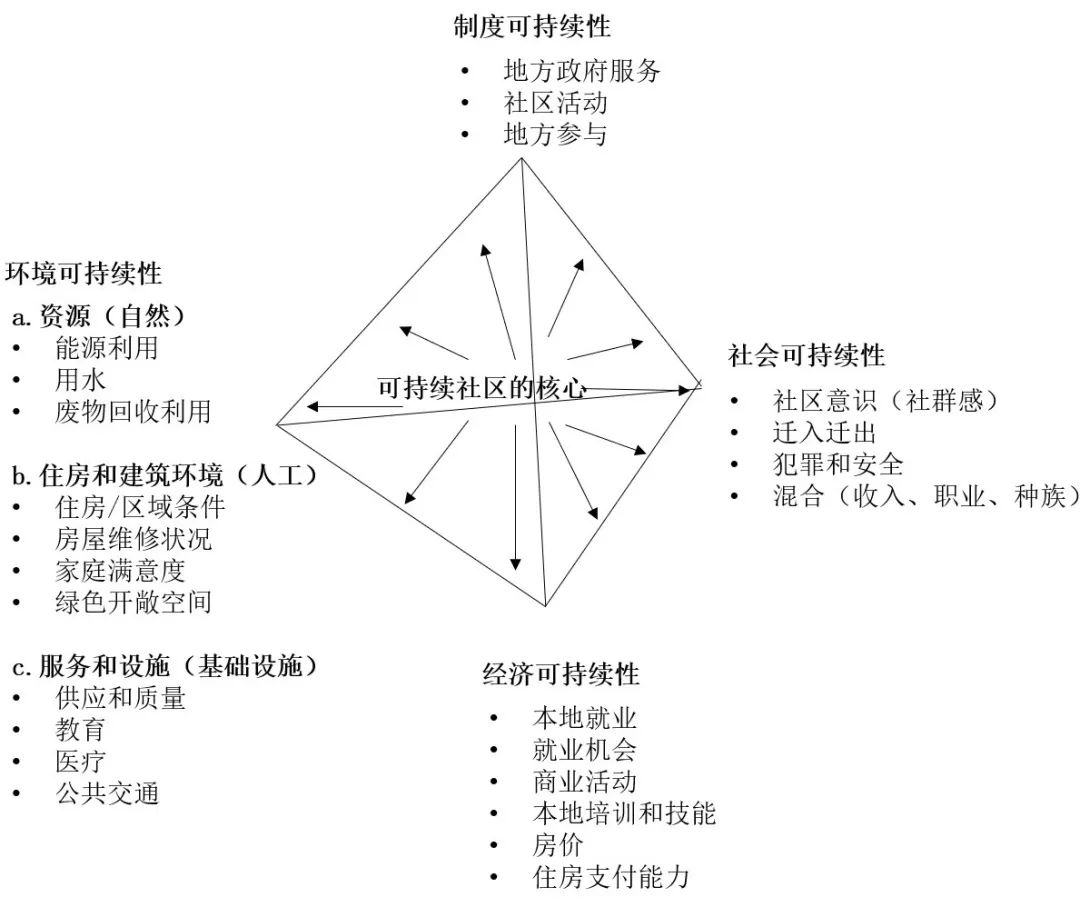

社区可持续性的定义由于涉及“社区”和“可持续性”两个术语,其本身具有一定的模糊性,导致评估社区的可持续性存在难度。笔者通过梳理国际现有研究(图2),认为社区可持续性评估,应当围绕社区尽可能不对后代或其他社区在环境、经济、社会、制度等方面产生负面影响的角度展开,不仅要关注社区可持续性所暗含的人与环境之间的协调互动关系,而且应当重视对维系社区内人与人之间关系的社会资本的培育。

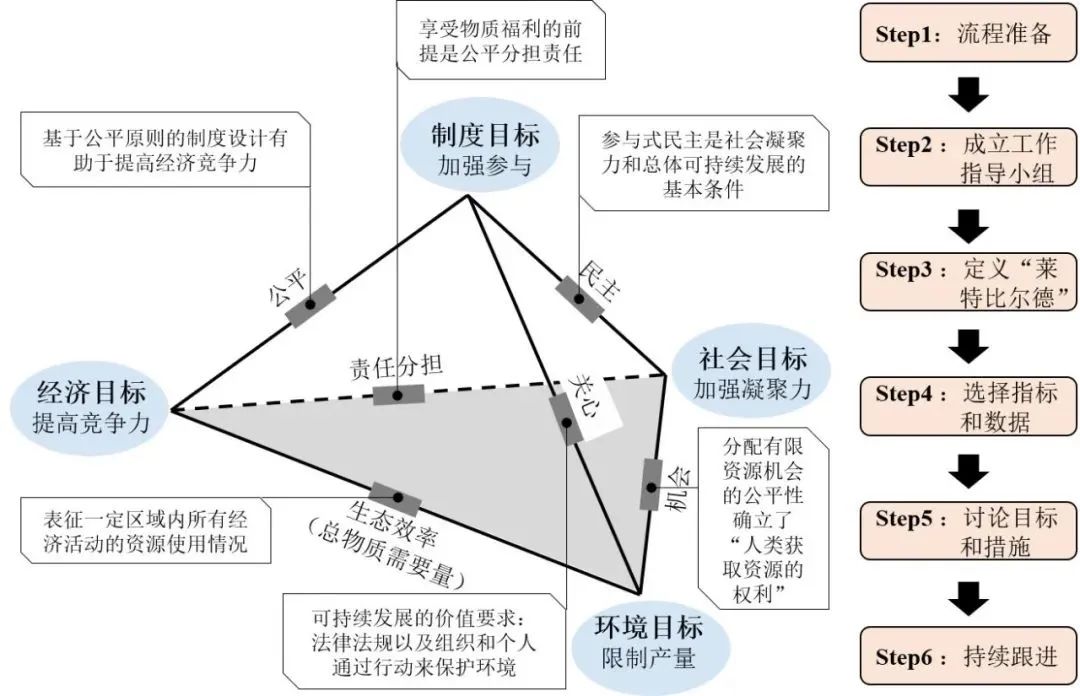

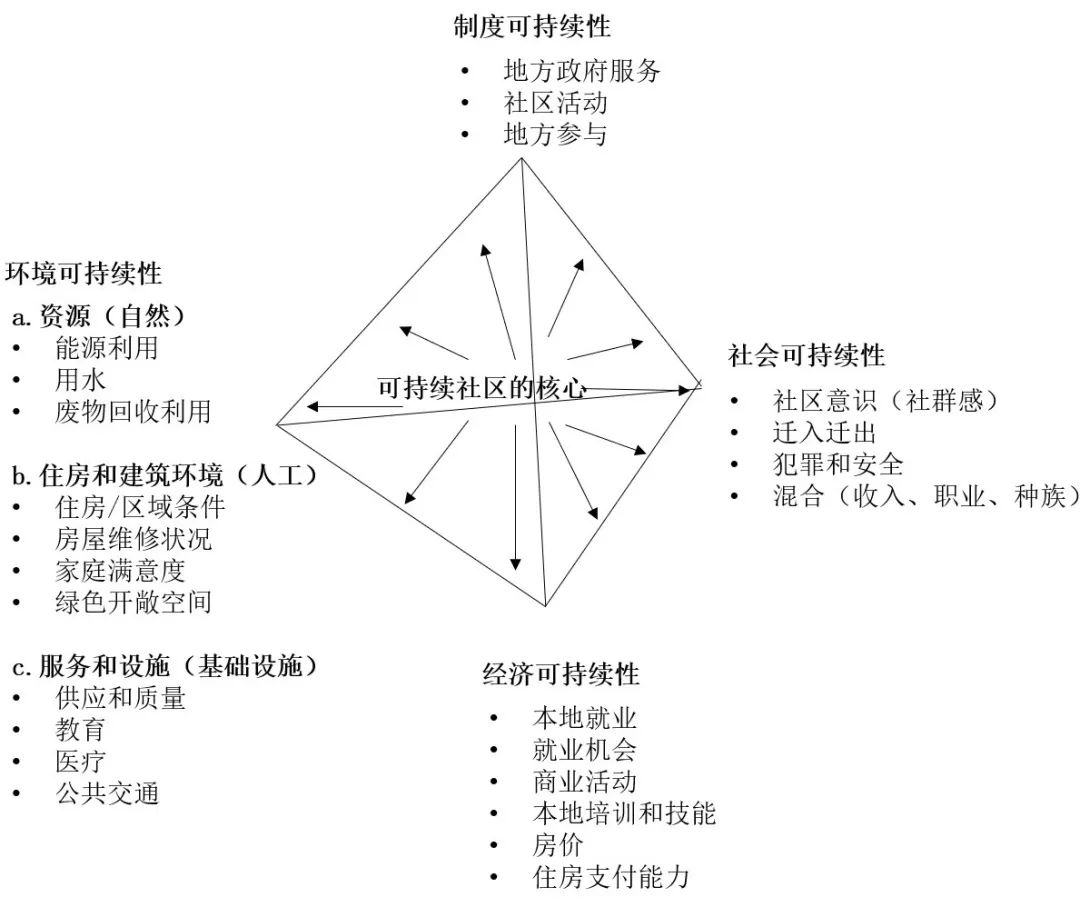

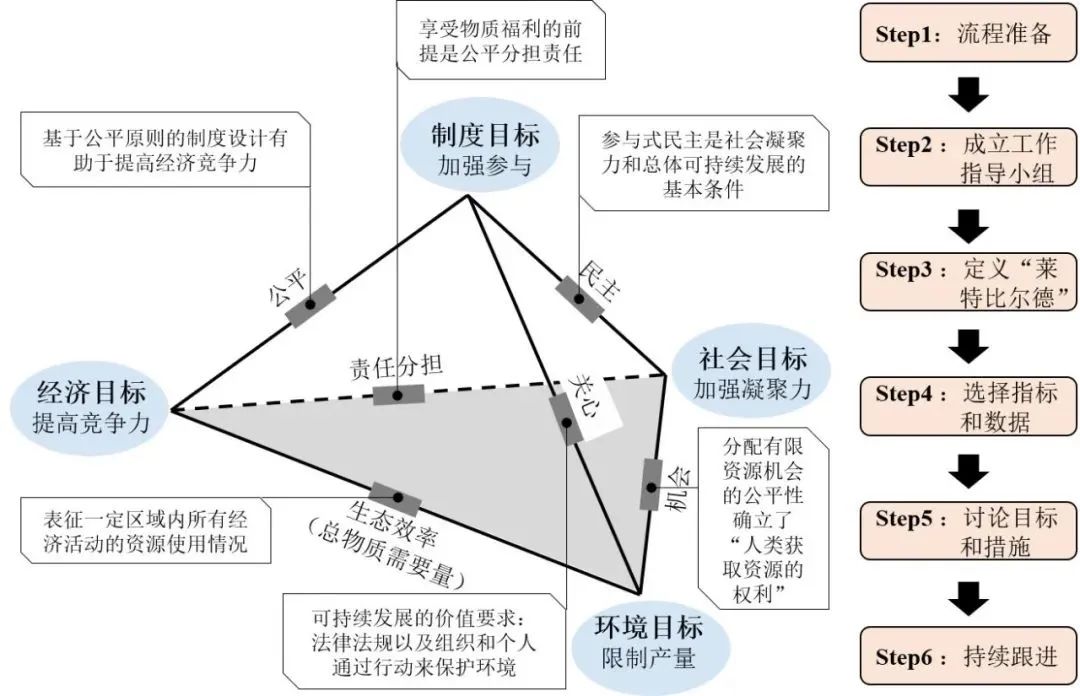

国际上社区可持续性评估研究呈现如下特点。首先,在评估框架上,早期经历了从单一的环境一维框架向包含环境、经济和社会的三维框架转型,后期纳入制度维构建了包含环境、经济、社会和制度的四维框架(图3),反映出国际研究对社区可持续性内涵理解的不断深化,但有关不同维度之间的交互影响机制以及不同指标的阈值范围等方面的研究仍显不充分。其次,已有社区可持续性评估指标体系在指标的标准化、赋权和集成方法上尚未形成定论,导致评估结果的可用性大大受损。最后,尽管国际研究开始逐渐将研究对象更多地转向发展中国家,但由于文化和制度背景的巨大差异,导致在发展中国家继承和发展发达国家的社区可持续性评估指标清单存在困难(图4)。

图3 社区可持续性评估的四维模型及指标制定和实施过程

基于上述认识,笔者对中国开展社区可持续性评估研究提出几点展望,以供讨论。首先,应在充分理解中西方有关“社区”“可持续性”时空差异的基础上构建具有中国本土语境的社区可持续性评估框架,尤其要注意两者因制度上的差异对指标选取的影响;其次,为了克服社区这一特定人地系统所具有的复杂性和模糊性,定量厘清可持续社区的驱动因子、主控因素和协同机理变得尤为重要;再次,面对中国在可持续性科学领域发展严重滞后于国际前沿以及国民对美好生活无比向往的双重背景,开展对标联合国可持续发展目标和高质量发展的社区可持续性分类评估显得尤为必要;第四,面对全球城市化的高度发展、高密度的城市建设以及高频率的人口流动与疾病和灾害突发相叠加的现实状况,充分运用互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术构筑适用于后疫情时代的社区规划范式,或将克服传统控规管控单元产生的痛点问题;最后,建立足以推动社区可持续发展的治理方法库和政策集,可以实现社区可持续性评估理论研究与实践需求的良性互促。UPI

作者:秦书茜,中南大学建筑与艺术学院,博士研究生。qinshuqian1989@126.com

张楠(通信作者),中南大学建筑与艺术学院,教授,博士生导师。zhangnan.waca@qq.com

朱佩娟,湖南师范大学地理科学学院,教授,博士生导师。mrs-zhu@163.com

张勇,湖南思达源规划咨询研究有限公司,中级工程师。237089465@qq.com

张趁,中南大学建筑与艺术学院,博士研究生。935066798@qq.com

延伸阅读

东京社区共治——协作型社区发展的新兴模式

编辑 | 王 枫

排版 | 张祎娴

本文为本订阅号原创

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 社区可持续性评估国际研究进展及中国展望【抢先版】