本期作者:张荣

图/20世纪七十年代中后期的陈明达先生(图片来自《陈明达全集·第十卷》)

陈明达先生,湖南祁阳人,1914年12月25日出生。1932年参加中国营造学社,师从著名建筑学家梁思成先生、刘敦桢先生。1953年,任文化部社会文化事业局(今国家文物局)工程师。1961年,任文物出版社编审、中国建筑技术研究院建筑历史研究所研究员。1997年8月在北京病逝。

陈明达先生的学术研究经历大致可以分为三个阶段:

1

第一阶段从加入中国营造学社到1953年,该时期陈明达先生主要投身于建筑史学习,实地测绘调查以及一些相关的设计工作;

2

第二阶段从1953年到1961年,该时期陈明达先生在文物局工作,主要从事中国文物保护与管理体系的建设工作;

3

第三阶段从1961年至其逝世,该时期陈明达先生主要从事建筑史学研究及其研究成果的总结出版工作。

陈明达先生是我国杰出的建筑史学家,古建筑、石窟寺保护专家,他长期从事古建筑、石窟寺调查、研究、保护、管理工作,出版《应县木塔》《巩县石窟寺》《营造法式大木作制度研究》《中国古代木结构建筑技术》等专著。陈明达先生在中国建筑史、中国雕塑艺术史及新中国建国初期文物保护管理体系建立上都做出了重要的贡献。

谨以此文纪念陈明达先生。

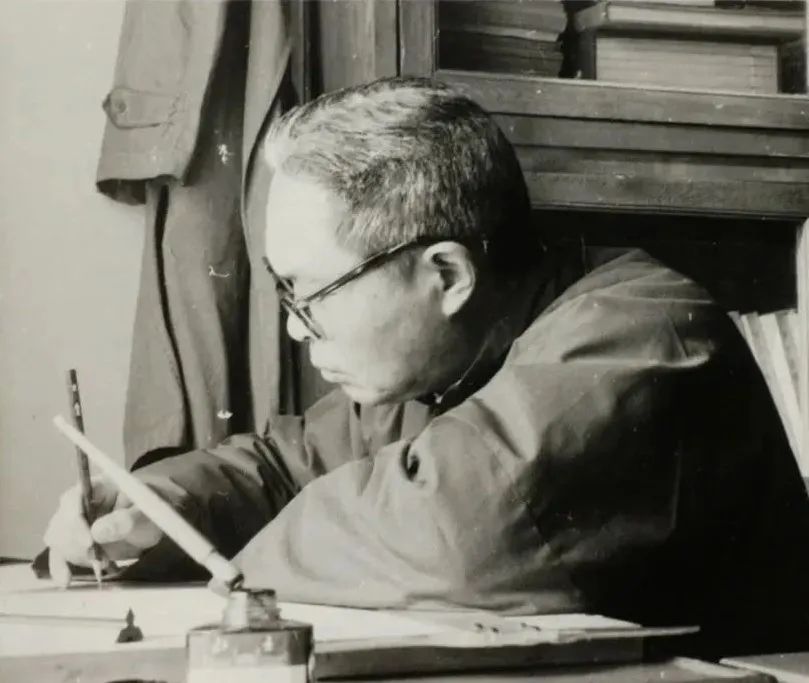

图/陈明达先生照片(图片来自《陈明达古建筑与雕塑史论》)

中国营造学社的古建筑研究之始

陈明达先生1914年12月25日出生于湖南长沙,祖籍永州祁阳,原名:陈明轮、陈明徹。1924年举家迁居北京,转入北京师大附小读书,与莫宗江先生同窗,并从此一生与莫宗江先生结下了深厚的友情。由于生活拮据,在变卖家藏古籍之前,陈明达先生的父亲都会让他手抄全书留底,由此打下了深厚的国学基础。上学期间,陈明达先生还拜同乡齐白石先生为师,学习国画,并自学素描、水粉,由此打下了美学基础。1930年,高中毕业后,陈明达先生赴东北大学在梁思成先生创办的中国第一个建筑系读书,后因经济原因辍学谋生。1932年,经莫宗江先生介绍,陈明达先生入营造学社工作,师从梁思成先生、刘敦桢先生学习中国建筑史。1935年,陈明达先生与莫宗江先生、陈仲篪先生、麦俨曾先生、王璧文先生在中国营造学社读研究生。

中国营造学社当时分为“法式组”与“文献组”,梁思成先生与刘敦桢先生分别负责。在实际的古建筑调查中,两组既有分工,又常常合作,莫宗江先生为梁思成先生主要助手,陈明达先生为刘敦桢先生主要助手。陈明达先生跟随刘敦桢先生测绘调查了大量古建筑与石窟寺,参与测绘古建筑百余座。如:1934年,调查河北定县、易县、涞水等地古建筑;1935年,考察河北西部八县,考察古建筑三十余处,测绘北平护国寺,调查北平六处喇嘛塔;1936,赴河南调查岳汉三关、少林寺初祖庵、嵩岳寺塔、龙门石窟、巩县石窟,以及1938年至1943年西南地区的古建筑、石窟寺、墓葬遗址等。

中国营造学社留存至今的大量图纸,很大一部分都出自于莫宗江先生与陈明达先生之手。陈明达先生的制图能力让刘叙杰(刘敦桢先生之子)赞叹不已:“某天在学社的工作室里,大家正在围观由陈(明达)先生精心制作的山西应县佛宫寺释迦塔立面图。这副悬挂在墙上的墨线图约有一米多高,它的详尽准确和瑰丽壮观,使学社在场的人员都赞不绝口。这也是我首次看到如此大幅的古建测绘图,虽然对其内容一窍不通,但它的精致和美观,却给我留下深刻印象。并由此产生了十分仰慕的心情,希望将来自己也能画出这样好的图画来。”

图/中国营造学社绘制应县木塔图(图片来自:中国营造学社纪念馆)

1937年7月,“卢沟桥事变”爆发,梁思成先生一家与刘敦桢先生一家先带领中国营造学社部分社员向南迁移。社长朱启钤先生带领留在北平的部分社员紧急整理多年的研究资料、照片、图纸,将其转移到安全地点,后来保存到天津英租界麦加利银行地下仓库中。陈明达先生就参与了这些资料整理和转移工作。后来前往云南昆明与中国营造学社汇合,1940年随中央研究院史语所迁往四川李庄。

1938年至1943年,陈明达先生跟随中国营造学社在中国西南地区的云南、四川展开古建筑调查研究。陈明达先生重点参与了四川汉代石阙考察,并代表中国营造学社参加中央博物院汉代崖墓发掘工作,撰写完成论文《彭山崖墓建筑》。在研究工作中,陈明达先生解决了“巻杀”等疑难问题,受到梁思成先生的夸赞,称:“明达有奇思”。

图/陈明达先生1939年在四川考察汉阙照片(图片来自《陈明达古建筑与雕塑史论》)

图/陈明达先生绘彭山崖墓图(图片来自《陈明达全集·第一卷》)

中国营造学社在李庄工作期间,陈明达先生与莫宗江先生、刘致平先生跟梁思成先生一家、刘敦桢先生一家都居住在月亮田村。刘叙杰先生眼中的陈明达先生深沉内向但爱好广泛,除了工作外,其他时间都在研究数学、下围棋、画国画,或与莫宗江先生一起去水彩写生。“对陈先生的生活印象方面,他的籍贯虽然也是湖南,和我家是大同乡,但从来没有听他说过家乡话。从黑黑的皮肤,深凹的眼睛和中等略瘦的身材来看,他更像广东人。他的性格偏于内向,平时说话不多,但思维敏捷,并善于思考(从那丰满的前额就可以看出其高智商和聪慧)。他的衣着一贯整齐清洁。从来未见有邋遢和不修边幅的现象。平时经常穿一件长袖白衬衫和一条有两根背带的西式长裤,并在口里叼着一只弯曲的西式烟斗,所以给人们的印象是颇有些‘洋气’而与众不同。”

图/陈明达先生绘汉代明器套阁楼水彩图(图片来自《陈明达全集·第十卷》)

1941年,梁思成先生、刘敦桢先生兼任中央博物院筹备处建筑史料编纂委员会正副主任,陈明达先生与莫宗江先生任委员。这一时期,学社的重要工作就是绘制古建筑模型图。其目的是为总结以往古建筑调查测绘成果,并为重要建筑实例建立技术档案,若这些建筑遭遇战火损坏,可以作为复原重建的依据。该项工作主要由陈明达先生绘制完成。目前有八种77张收录于殷力欣整理编纂的《陈明达全集·第十卷》,另外南京博物院、天津大学建筑学院、中国文化遗产研究院图书馆也留存有部分副本。

1944年,由于营造学社维系困难,陈明达先生前往重庆任规划、道路、水利工程设计工作。

陈明达先生从小便打下了坚实的国学与美术基础,年少时期便确定了建筑学与建筑史作为自己一生的研究方向,1930年,前往梁思成先生创办的东北大学建筑系读书, 1932年投身于中国营造学社,跟随梁思成先生、刘敦桢先生学习研究中国建筑史,开展了大量重要的古建筑、石窟寺的调查研究工作,并且直接负责绘制了大量的图纸。留存至今珍贵而精美的中国营造学社古建筑图纸中,陈明达先生与莫宗江先生的贡献最为突出。

在陈明达先生《我的业务自传》中写道:

中国古代建筑史是一门新的专业学科。这个学科自己的历史不到五十年。它的创始人是梁思成先生。就在那个创始的时候,我刚十八岁,跟随着梁先生学习和工作,直到能独立进行研究。

”

——陈明达,我的业务自传《陈明达古建筑与雕塑史论》,1998年

文物保护管理肇始

█ 古建筑调查与第一批全国重点文物保护单位

1951年,梁思成先生向文化部副部长郑振铎先生推荐陈明达先生到文物局任职。彼时,陈明达先生任中共西南军政委员会水利部工程师,负责设计并监督建设中共西南局办公大楼和重庆市委办公大楼,故推迟到京。

图/中共西南局办公大楼(图片来自《陈明达全集·第十卷》)

1953年,陈明达先生就任文化部社会文化事业管理局(今国家文物局)工程师、业务秘书,并参加中国建筑学会,任该会中国建筑研究委员会主任秘书。陈明达先生将在中国营造学社多年研究古建筑的经验带入到文物局工作之中,首先由摸清家底做起,组织开展全国及各省的文物调查,并亲自率队对重要古建筑进行调查分析。

图/1953年文化部社会文化事业管理局合影,前排左起谢元璐、郑振铎、张珩、陈明达、后排左三傅忠谟、右三罗哲文、右四徐邦达(图片来自《陈明达全集·第十卷》)

1953年1月,山西省文管会主任崔斗辰与北京文物整理委员会杜仙洲赴五台县了解佛光寺文殊殿修缮情况,五台县政府汇报南禅寺为唐代建筑,并残损严重。随后山西省文管会派员对南禅寺进行了前期勘察,并将拍摄照片上报文化部社会文化事业管理局。1953年10月,陈明达先生带领北京文物整理委员会的祁英涛、陈继宗、李良娇、律鸿年、李竹君等再次对南禅寺进行详细勘察。根据南禅寺大殿建筑大木构造做法、像设,及题记碑刻文字,陈明达先生判定:

从殿的建筑本身及殿内佛坛塑像以及寺内残存的三个石狮、两块角石、一个51厘米高的小石塔,都可以证明大佛殿最迟建于建中三年(公元782年),距今一千一百七十二年,比佛光寺东大殿还早七十五年,是国内现存最早的一座木构建筑。

”

——陈明达等,《两年来山西省新发现的古建筑》,1954年

随后,陈明达先生与杜仙洲、余鸣谦合著《两年来山西省新发现的古建筑》发表于《文物参考资料》1954年第11期,公布了这一新中国建立后最重要的古建筑发现。在调查研究过程中,陈明达先生将在中国营造学社多年学习到的古建筑调查研究经验传授给北京文物整理委员会的年轻学者们。杜仙洲先生、祁英涛先生、余鸣谦先生、李竹君先生等后来都成为我国古建筑保护领域的著名专家。

图/1973年8月,南禅寺大殿前合影,右起刘叙杰、陈明达、卢绳、杨廷宝、刘致平、莫宗江、□□□、杨道明,(图片来自《陈明达全集·第十卷》)

1956年4月2日,国务院颁布《关于在农业生产建设中保护文物的通知》,在这一文件要求下,文化部社会文化事业管理局组织开展了新中国第一次全国范围内的文物普查。以梁思成先生编写的《全国重要建筑文物简目》与上世纪50年代文物普查为基础,1961年3月4日,国务院公布了第一批全国重点文物保护单位,共180处。其中,革命遗址及革命纪念建筑33处,石窟寺14处,古建筑及历史纪念建筑77处,石刻及其他11处,古遗址26处,古墓葬19处。第一批全国重点文物保护单位的出台奠定了我国的文物保护单位制度。陈明达先生作为古建筑及历史纪念建筑名单拟定者,为第一批全国重点文物保护单位的公布做出了重要的贡献。

█ 古建筑保护的专家评审制度

新中国建立后,多项重要古建筑保护工程开展。1953年,北京文物整理委员会对河北正定隆兴寺转轮藏殿进行勘察测绘,并编制了修缮方案。1954年8月,召开专家会议进行方案研究,参与的专家有:朱启钤先生、梁思成先生、杨廷宝先生、刘致平先生、莫宗江先生、赵正之先生;陈明达先生与罗哲文先生代表文化部社会文化事业管理局参加;俞同奎先生、祁英涛先生、余鸣谦先生、杜仙洲先生代表北京文物整理委员会的勘察设计方参加。

转轮藏殿为宋代遗构,经过分析判断,副阶本身在转轮藏始建之时就应该存在,但清代曾有过大规模修缮,至少斗栱以上的部分应为清代重修,其二层腰檐可能为清代所加。转轮藏殿的结构的分析和年代判断,对修缮方案的制定产生了直接影响。转轮藏殿的修缮设计主要采取了 “能复原的部分尽量复原”的原则。修缮方案的制定则主要依照建筑本身的基础进行复原,并以当地同时期的实物以及营造法式作为设计的主要参考资料。主要提出了两个修缮方案:第一方案主要是拆除二层平坐上的腰檐,保留一层副阶。第二方案在拆除腰檐的基础上,将一层副阶也进行了拆除。

最终,转轮藏殿的修缮依照此次专家讨论会意见,采纳了拆除腰檐、保留副阶、局部复原的第一套方案,并在此基础上对二层栏杆和出檐尺寸等进行了进一步调整。修缮工程于1955年顺利完成。

之后的河北赵县安济桥修缮工程、山西永乐宫搬迁工程、南禅寺大殿修缮工程,都采取了专家组、文物管理方、设计实施方三方会商确定最终方案的评审方式。

河北正定转轮藏殿修缮、赵县安济桥修缮工程、山西永乐宫搬迁工程、南禅寺大殿修缮工程,是我国建国初期影响最大的几项古建筑保护工程,以上工程的实践与讨论,基本奠定了我国古建筑保护的基本原则、保护思想与技术路线。而以文物管理机构组织的专家评审制度也从这几项保护工程开始确立,该制度解决了文物在保护过程中的决策判断方法并延续至今,成为我国文物保护程序中的关键一环。当时在文化部社会文化事业管理局工作的陈明达先生与罗哲文先生为这一制度的创立功不可没。

图/转轮藏殿修缮前后对比照片(图片来自:《不改变文物原状理论与实践》)

█ 建国初期古建筑保护思想与原则的讨论

1953年至1961年,除了主持文化部社会文化事业管理局古建筑保护的日常管理工作,陈明达先生还发表多篇论文,提出了他的古建筑保护思想。1953年第10期《文物参考资料》发表陈先生文章《古建筑修理中的几个问题》,提出:

我们要修理的是那些具有历史、艺术价值的建筑物,是要继续保存那些具有历史、艺术价值的实物,也就是就现在还存在的建筑物加以修理,并不是想保存一个空洞的名称去建筑一座新的。……我认为一个具有历史、艺术价值的建筑文物,不但不会影响都市新建设的发展,相反地它还能丰富都市的内容。

”

——陈明达,《古建筑修理中的几个问题》,1953年

早在上世纪50年代,陈明达先生就观点鲜明地提出保护古建筑就是要保护其历史、艺术价值,以及保护古建筑与城市新建设发展之间的关系。陈明达先生在这篇文章后面阐释了“保存原状”的概念,并将修缮分为:“保养性的修理“、”抢救性的修理“、“保固性的修理”和“修复性的修理”,并提出了文物修缮的程序。该论文是新中国成立以来第一次明确的对我国古建筑修缮工程提出的分类方式。1961年国务院公布的《文物保护管理暂行条例 》和1963年文化部颁布的《革命纪念建筑、历史纪念建筑、古建筑、石窟寺修缮暂行管理办法》都参照了这一修缮的分类原则,并且该分类方式一直延续至今。以上文物保护工程的分类方式以及“保持现状或恢复原状”原则在文物管理系统明确并通过法规确立,陈明达先生做出了重要的贡献。

1955年在《文物参考资料》第4期,陈明达先生发表《保存什么?如何保存?——关于建筑纪念物保存管理的意见》,该文章提出要保护中国历史上有重大意义以及建筑艺术上有高度创作成就的建筑、成组的大建筑群、唐宋以前的建筑物,但对城墙是否保留提出了不同的观点,该文中陈明达先生认为城楼、角楼价值较高,普通城墙价值不高,但也表示不必专门费时费力地去拆除。该文章的发表引发了文物保护界对城墙是否保护的论战,魏明先生在1957年第2期《文物参考资料》发表论文《对“保存什么,如何保存“的意见》对陈先生的观点提出了不同意见,尤其提出了要保留城墙,并说明如果遇到马路交通问题可以“打窟孔、开豁口”。陈明达先生在1957年《文物参考资料》发表论文《再论“保存什么?如何保存?”》,首先对自己上一篇的论文有些观点引发的误会进行了澄清,“在那篇文字中,也存在一些缺点。有些辞句仅仅是针对当时某几个城市中发生的问题提出的,又没有加以详细解释,因此是有片面性的。其次所举例证,代表性不明确,或者举得过少,不能说明我的原意。”论文再次阐述了对古建筑保护对象的分析,尤其以朝阳门的拆除为例,分析了为解决北京城东西交通问题,必须拓宽道路的前提下,朝阳门无法解决周边火车站与居民的搬迁问题,所以只能拆除。文中说到:

当然我也不反对保存得多一些,但要有保存条件。当它没有保存条件时,我是不主张硬要保存,因而造成浪费、妨碍建设的。

”

——陈明达,《再论“保存什么?如何保存?”》,1957年

我们将这场论战放在其历史背景中观察。1955-1960年,正是我国第二个五年计划时期,在当时以国民经济恢复,经济建设为社会发展主要目标的背景下,这场围绕“保护什么”“怎样保存”的讨论很快统一意见,古建筑应当“重点保护”的思想成为当时文物建筑保护领域的基本工作方针。此时,在客观经济条件和“重点保护”思想的影响下,对于文物建筑的修缮大部分是以保养为主,只对极少数残损严重且有重要价值的古建筑进行了重点修缮。1961 年3月4日颁布的《国务院关于进一步加强文物保护和管理工作的指示》中,明确表述为“重点保护,重点发掘;既对生产建设有利,又对文物保护有利”(即“两重两利”方针), “两重两利”方针是以基本建设为前提的,“把基本建设放在一切工作的首位”。上世纪50年代,在如此的时代背景下,梁思成先生与陈占祥先生提出保留北京城墙的“梁陈方案”最终也无法实现,可以说文物保护与经济发展的斗争一直持续到今天。

1961年3月4日,国务院公布的第一批全国重点文物保护单位名单中赫然包含有西安城墙,陈明达先生作为第一批全国重点文物保护单位古建筑名单的拟定者,其对城墙价值的认可也许可以管窥一斑。

1953年至1961年,陈明达先生在文物局工作期间,主持全国古建筑保护工作,协助地方普查、鉴定重要古建筑,拟定全国重点文物保护单位中的古代建筑名单,草拟保护法令及办法,审查各地方古建筑修缮计划及技术文件,着手建立古建筑技术档案。陈明达先生为我国文物保护对象认定、管理制度、保护原则的制定都做出了非常重要的贡献。

著书立说

1961年,陈明达先生调任文物出版社任编审,负责审定古建筑、石窟寺两类书稿,并将精力主要投身于古建筑、石窟寺研究与著作出版中。

图/陈明达先生1961年调任文物出版社编审(图片来自《陈明达全集·第十卷》)

1959年,陈明达先生参加刘敦桢先生主编的《中国古代建筑史》的编写工作。1961年,受刘敦桢先生委托,执笔改定《中国古代建筑史》第四稿。

1962年,陈明达先生率黄逖、彭士华再度考察应县木塔,并开始绘图与论著撰写,1966年《应县木塔》由文物出版社出版,该书通过精细的测量与缜密的分析,研究应县木塔的设计建造规律,对我国建筑史学研究影响巨大。同时期,陈明达先生还出版了《巩县石窟》,其研究视野除了古建筑还包括石窟寺的雕塑艺术。

图/1973年8月,陈明达(后排右五)、莫宗江(后排右四)等重访应县木塔(图片来自《陈明达古建筑与雕塑史论》)

陈明达先生对古建筑研究具有敏锐的洞察力与独到的见解,1963年,陈先生发表于《建筑学报》第6期的文章《对<中国建筑简史>的几点浅见》中写到:

有些现存建筑物,不一定是原状,也需要做复原研究。例如:佛光寺大殿(古代史66页),它的装修本应在第二排柱子之间,而殿的前面一排七间都应当是开敞的。现在的外观是后代改建的结果,因为没有进行复原工作,常常使人误以为现状即原状。

”

——陈明达,《对<中国建筑简史>的几点浅见》,1963年

陈明达先生这一论断是最早提出佛光寺东大殿第一进为前廊,版门现状为后期更改的做法。直到半个多世纪后的2018年,发表于《建筑史》的《佛光寺东大殿建置沿革研究》一文,根据碳14测年分析结果与其他勘察手段综合分析研究,才最终确定了陈明达先生的推断,唐代东大殿原来位于第二排柱子上的版门是在元代至正十一年(1351年)被移至第一排柱子上,其唐代前廊空间被改造成为现状的室内空间。

图/佛光寺东大殿现状平面图(图片来自《佛光寺东大殿建筑勘察研究报告》)

图/佛光寺东大殿唐代平面复原图(图片来自《佛光寺东大殿建置沿革研究》)

1973年,陈明达先生由文物出版社调任中国建筑科学研究院建筑历史研究所研究员、高级建筑师,编写出版《中国古代建筑技术史》、《营造法式大木作制度研究》等著作,并于1982年开始在天津大学建筑系、清华大学建筑系、中国艺术研究院等院校为研究生授课。陈明达先生在其业务自传中写到:

从1962年开始,我自己计划要做约三十个专题砖体研究,现已完成了《应县木塔》、《营造法式大木制度研究》两个专题。这两个专题的成果,在我个人是一个跃进,对本专业学科是一次突破,突破了过去只研究表面现象的局限,开始触及到本质问题,打开了向理论进军的大门。这两个专题,每个都用了约两年时间。要完成预定的三十个专题的研究计划,没有可能了,只能一个一个做下去,做多少算多少。今后的方向只有一个:抓紧时间继续干。

”

——陈明达,我的业务自传《陈明达古建筑与雕塑史论》,1998年

陈明达先生晚年将所有精力都投入到古建筑与石窟寺的研究中,发表出版大量论著。研究工作常常与挚友莫宗江先生共同讨论、共同研究。“当代学者中最了解陈明达先生的是莫宗江先生。他们自幼即是小学同学,1932年同入中国营造学社,缔交七十余年,在学术上互相启发、互相交流,几乎达到无分彼此的程度,友谊之笃,成为学界佳话。”

图/陈明达先生与莫宗江先生合影(图片来自《陈明达古建筑与雕塑史论》)

陈明达先生勤奋好学、严谨踏实、洞察敏锐,并且兴趣广泛、多才多艺,一生淡泊名利,将全部精力都投入到了中国建筑史学与文物保护的事业中。傅熹年先生在《陈明达古建筑与雕塑史论》序言中写道:

“他在《<古代大木作静力初探>序》中说:‘从事古代建筑研究数十年,深知研究工作之奥秘:脚踏实地、循序前进,不尚浮夸,力避空论,必有所获。’这虽是他赞赏别人的话,却正可视为他学风的写照,是极值得后人学习的。正是由于他坚持这种学风,自甘淡泊,不尚虚声,勤奋好学,老而弥坚,使他取得了一系列开创性的学术成就,成为继梁思成先生、刘敦桢先生二位学科奠基人之后在中国建筑史研究上取得重大成果的杰出学者之一。”

陈明达先生在建筑史学上取得的非凡成就人所共知,但其对文物保护事业的贡献往往被人忽略。本文略述,以作纪念。

陈明达先生的主要履历

1914年

12月25日,出生于湖南长沙,祖籍永州祁阳,原名:陈明轮、陈明徹。父陈肯堂,民国初在财政部任职。

1924年

随家迁居北京,转入北京师大附小读书,与莫宗江同窗。

1930年

高中毕业,拟赴东北大学建筑系读书,后辍学谋生。

1932年

经莫宗江介绍,入中国营造学社。

1937年

7月,中国营造学社南迁,10月,陈明达只身赴昆明与梁思成等汇合。

1941年

兼任中央博物院建筑史料编纂委员。

1944年

在重庆任中央设计局公共工程组研究员,加入中国工程师学会。

1946年

兼任陪都建设委员会工程师。

1949年

1月,任湖南衡阳工务局工程师,9月,任重庆复兴农村水利工程处副总工程师,11月,任中共西南军政委员会水利部工程师。

1951年

梁思成向文化部副部长郑振铎推荐陈明达到文物局任职。

1953年

4月,任文化部社会文化事业管理局工程师、业务秘书,参加中国建筑学会,任该学会中国建筑研究委员会主任秘书。

1961年

调任文物出版社编审。

1970年

陈明达夫妇下放湖北咸宁文化部“五七干校”。

1973年

由文物出版社调任中国建筑科学研究院建筑历史研究所研究院、高级建筑师。

1982年

从是年起为天津大学建筑系、清华大学建筑系、中国艺术研究院研究生授课。

1997年

在北京病逝,享年83岁。

感谢殷力欣老师对本文的帮助和资料、照片的提供。

参考资料(向上滑动查看):

相关链接:

*本期编辑:胡玥,排版:韩依琪,策划:张荣,审核:殷力欣、吕舟

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【文保先驱】陈明达先生对建筑史学及文物保护事业的贡献

规划问道

规划问道