为全面贯彻党的二十大报告关于“提高城市规划、建设、治理水平”的精神,深入落实《全国国土空间规划纲要(2021 -2035 年)》要求,有效发挥详细规划上承国土空间总体规划、下接实施治理的关键作用,在UP 论坛主旨演讲的6个城市之外,我们继续邀请南京、成都、武汉3个城市规划自然资源主管部门,围绕“国土空间规划体系中详细规划改革的实践与探索”进行交流,旨在通过总结地方经验,持续促进各地交流共享,践行“多规合一”改革要求,推动详细规划向全域全要素、向实施治理全面转型,实现对“中国式现代化”宏伟目标下高质量发展的有效支撑。

成都作为公园城市“首提地”,确立了建设践行新发展理念公园城市示范区的发展目标。当前,成都正在持续深入开展公园城市规划建设理论研究与实践探索,着力构建公园城市规划建设体系,加快推动公园城市规划建设。控制性详细规划(以下简称“控规”)以公园城市建设为引领,积极贯彻落实城市发展战略,不断深化完善编制审查机制,形成了规范有序、高效运行的管理体系,为加快推动公园城市建设提供有力的规划保障。

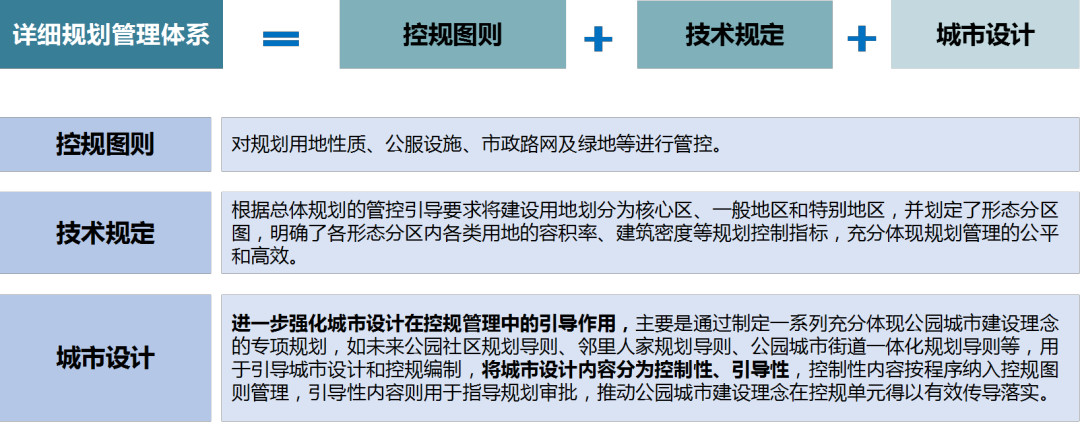

成都控规管理历经三十余年的探索与实践,形成了独具特色的控规管理体系,概括为在“四个一”系统支撑上,构建了“三位一体”的管理体系。“四个一”,即建立了“一套管理制度”、构建了“一个技术标准”、搭建了“一个平台”、形成了“一张图”。在此基础上,形成了“控规图则+技术规定+城市设计”的三位一体管理体系,实现刚性管控与弹性引导的有机结合。

控规图则和技术规定是规划管理的依据,城市设计是提高规划管理水平的重要抓手。控规图则重点对规划用地性质、公服设施、市政路网及绿地等进行管控,技术规定根据总体规划的管控引导要求将建设用地划分为核心区、一般地区和特别地区,并划定了形态分区图,明确了各形态分区内各类用地的容积率、建筑密度等规划控制指标,充分体现规划管理的公平和高效。同时,进一步强化城市设计在控规管理中的引导作用,主要是通过制定一系列充分体现公园城市建设理念的专项规划,如未来公园社区规划导则、邻里人家规划导则、公园城市街道一体化规划导则等,用于引导城市设计和控规编制,将城市设计内容分为控制性、引导性,控制性内容按程序纳入控规图则管理,引导性内容则用于指导规划审批,推动公园城市建设理念在控规单元得以有效传导落实。

成都下辖23个区(市)县,分为中心城区、东部城区和郊区新城,中心城区控规由市政府审批,东部城区、郊区新城控规由属地政府(或管委会)审批,实行分级审批负责制,并建立了与之相匹配的分类编审机制,提高了控规编审效率。

根据控规调整的内容和深度,将控规调整细分为控规修正、优化和修改三类。其中,控规修正是对控规编制中存在的技术错误及误差进行修正;控规优化是为更加合理配置公共服务设施和公共空间,对局部规划用地布局、规划技术指标等控制要求进行调整,如通过减少住宅、商业、商务、娱乐等开发用地,增加公共服务设施和公共空间的;控规修改则是除以上两种情形外,对规划区域功能、结构布局、规划用地性质及其他重要规划内容进行的调整。针对三种控规调整类型,优化编审流程,控规修正、控规优化由各区(市)县规划和自然资源主管部门负责审定并公告后纳入控规管理;中心城区控规修改方案经区规委会审议通过后,由市局审查后,报市人民政府批准,东部城区、郊区新城的控规修改方案经区(市)县城乡规划委员会审议后,报属地人民政府(或管委会)审批。

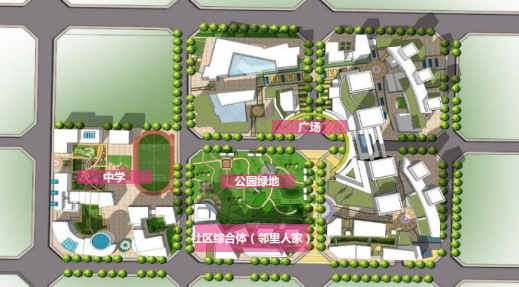

在控规编制中明确应优先保障公服设施和公共空间,针对城市新区,提出在国土空间总体规划确定的常住人口规模的基础上,上浮20%的人口配置公服设施,着力构建布局合理、功能齐全、适度超前的公共服务设施体系;旧城区域则通过城市更新、资源整合、设施共享等综合手段进行查缺补漏,同时控规调整涉及增加居住人口规模或开发用地建筑规模的,应当划出不小于建设用地总调整面积的20%用于公服设施建设。在公服设施种类上,构建“街道(15分钟)-社区(5-10分钟)” 两个层级,以及基础保障“818”、特色提升“6+N”两种类型的公服设施体系。基础保障类由社区管理、基础教育、医疗养老、文化活动、体育运动、绿化空间等8大类18项设施组成,特色提升类主要针对城镇、产业、乡村等不同类型社区及实际需求,在兜底保障基础上,差异化配置的公服设施,如社区托育园所、境外人员管理服务站等,推动公共服务多样化的供给。在空间布局上,鼓励采用社区综合体建设模式,将可叠建类公服设施集中设置,并尽量临公园绿地、中小学、幼儿园周边布局,为市民提供高效便捷的社区生活服务。

加强城市建设用地开发强度统筹管理,强化片区产业发展、生活配套建设以及生态场景营造,提出容积率分类管控、容积率转移平衡、容积率奖励三类措施。其中,容积率分类管控针对城市核心区、环城生态区、住宅用地、产业用地等不同区域、不同性质用地提出差异化的容积率管控策略;容积率转移平衡即在片区综合开发过程中,通过城市设计研究,在确保片区经营性用地开发建设总量不突破的前提下,允许容积率指标在片区内相同用地性质的未出让地块间进行平衡转移,优先向轨道交通站点核心区及城市功能核心转移,从而塑造特色鲜明、疏密有致、高低错落、大开大合的城市空间形态;容积率奖励措施则是对于符合要求的建筑架空层及连廊、地下空间及轨道交通上盖物业、规划保留的历史建筑及工业遗产等不计容积率,促进城市有机更新,加强历史文化及历史风貌片区保护。

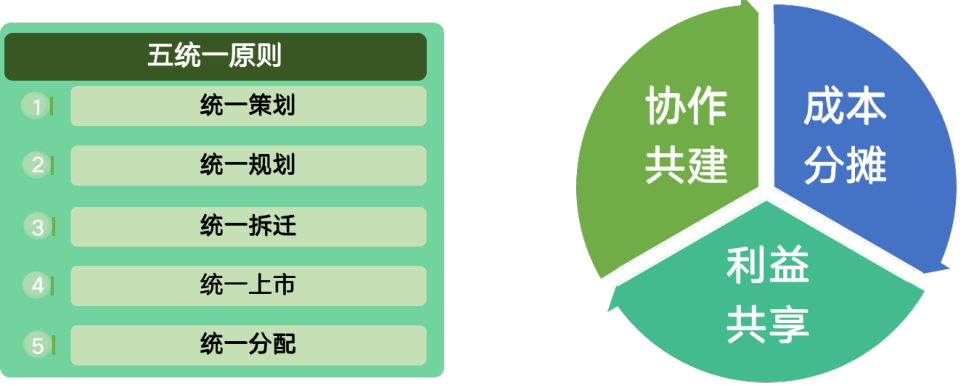

针对城市重要片区、重点项目,开展一体化城市设计,按照“五统一”原则(即“统一策划、统一规划、统一拆迁、统一上市、统一分配”),把片区作为有机生命体,尊重土地权属,协调片区内不同主体的利益诉求,建立协作共建、成本分摊、利益共享机制。统筹片区产业发展、生态涵养、基础设施、生活宜居和公共服务等各项要素,按照立体开发、功能混合、公交导向、职住平衡开发理念,推动片区综合开发,促进城市空间资源更加高效合理配置。

针对城市重要片区、重点项目,开展一体化城市设计,按照“五统一”原则(即“统一策划、统一规划、统一拆迁、统一上市、统一分配”),把片区作为有机生命体,尊重土地权属,协调片区内不同主体的利益诉求,建立协作共建、成本分摊、利益共享机制。统筹片区产业发展、生态涵养、基础设施、生活宜居和公共服务等各项要素,按照立体开发、功能混合、公交导向、职住平衡开发理念,推动片区综合开发,促进城市空间资源更加高效合理配置。

成都正在加快构建国土空间规划体系,并以此为契机深化控规管理改革。一是加强控规与国土空间总体规划、专项规划的衔接,在控规编制调整中有效落实国土空间总体规划、专项规划有关内容,推进“多规合一”,强化规划传导和刚性管控;二是科学统筹空间资源要素,提高土地资源的综合利用效率,结合区域发展目标、人口规模特征、产业类型和建设条件,优化用地布局,支持区域产业发展,保障公共服务设施和公共空间,推动经济、社会、环境协调发展;三是提高控规的实效性和科学性,创新控规深化举措,控规新编时提倡产业用地以一级类为主,土地供给阶段根据市场需求即时细化至二、三级类,或在符合控规前提下对部分规划管控要求进行深化落实,不需调整规划,直接纳入“一张图”管理,以更加高效服务片区产业发展,更加精准适配片区空间资源需求。

文章作者:成都市规划和自然资源局总规划师 董建华

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):UP论坛系列报道之:公园城市理念引领下的详细规划管理实践

规划问道

规划问道