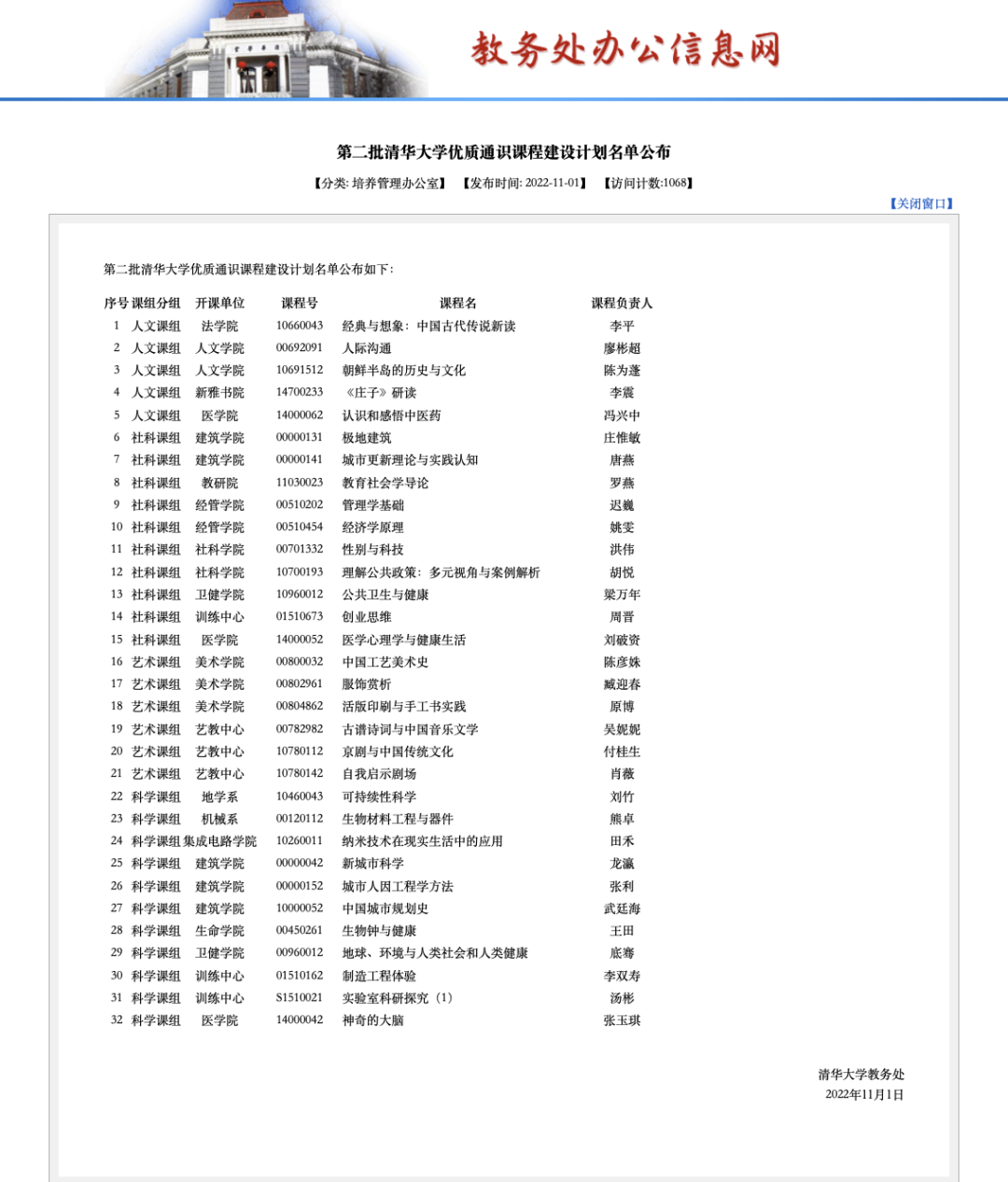

11月1日,龙瀛老师教授的《新城市科学》课程入选“第二批清华大学优质通识课程建设计划”,课程助教为实验室博士研究生赵慧敏、硕士研究生梁佳宁。

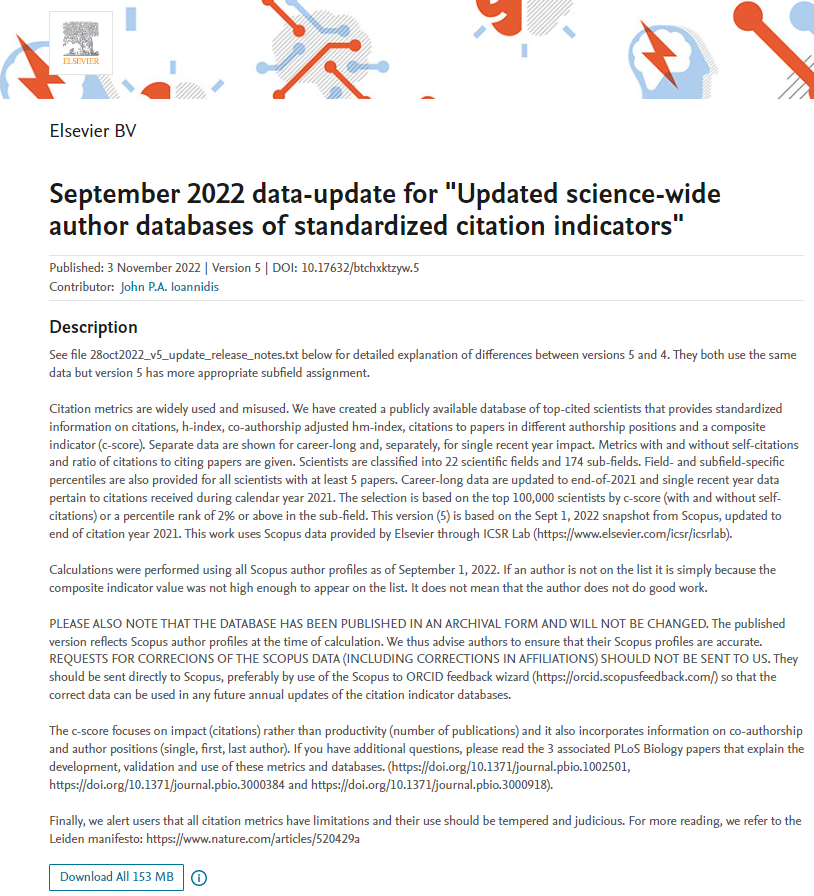

11月3日,斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家榜单”(World’s Top 2% Scientists)发布。龙瀛老师连续三年入选。该榜单由斯坦福大学John P.A.Ioannidis教授团队发布,基于Scopus数据库,使用下列六种关键因素指标进行打分:(1)总引用量;(2)Hirsch H-index;(3)共同作者修正的Schreiber Hm-index;(4)单独作者(5)单独或者第一作者;(6)单独、第一或者最后作者的文章引用量。统计数据时间节点为1960-2021年。其中“年度科学影响力排行榜”榜单,涵盖全球200197 位科学家。龙瀛老师在全球科学家中排位29954名,在城市及区域规划领域中排位80名,在该领域中国大陆学者中排位第1。榜单主要分为“终身科学影响力排行榜”和“年度科学影响力排行榜”两个榜单,并将科学家分为22个科学领域和174个子领域。龙瀛老师连续三年入选“年度科学影响力排行榜”,且在城市及区域规划领域的排名在中国大陆地区位列前茅。

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/5

11月3日,龙瀛老师教授的本科生通识课程《新城市科学》组织现场教学,集体前往温榆河未来智谷碳中和主题公园,由北京甲板智慧科技有限公司首席执行官李长霖老师带领队伍参观,并详细介绍了园区内的智慧景观互动设施、公园智慧管理平台和“碳积分”智慧游园系统,同学们收获颇丰。

11月4日,收缩城市第七期学术沙龙成功举行。本期沙龙由中国收缩城市研究网络(Shrinking City Research Network of China, SCRNC)筹备,以腾讯会议、哔哩哔哩及微信视频号直播的形式举行(鸣谢@国匠城),吸引了收缩城市研究领域的众多学者及专业人士在线观看和互动交流,多个平台累计在线观看人数一千余人。第七期沙龙邀请到两位主讲嘉宾,第一位为东北师范大学地理科学学院的刘艳军教授,他分享了题为“基于用电量视角的收缩城市住房空置研究”的报告;第二位为东北师范大学地理科学学院的付慧同学,她分享了题为“政府引导和个体主导的居民迁居与社会融入:来自局部收缩城市的证据”的报告。在交流环节,线上听众就用电数据的获取难度、住房空置分析的单元尺度、季节对住房空置的影响等进行提问,主讲嘉宾一一进行了解答。沙龙最后,刘艳军教授对主讲嘉宾及线上观众表达感谢,并欢迎大家持续关注收缩城市学术沙龙活动,本场沙龙圆满结束。

直播预告:第七期——收缩城市学术沙龙系列活动(共12期)

【学术沙龙宣传】收缩城市学术沙龙系列活动第七期(共12期)

学术沙龙复盘 | 收缩城市学术沙龙系列活动第七期(附嘉宾PPT)

11月10日,龙瀛老师接受经济观察网专访,访谈内容于政研院公众号发布。在访谈中记者与龙瀛老师就如下问题进行了深入探讨:和国外城市相比,鹤岗等城市应对收缩有哪些特色;“鹤岗”们主要存在哪些城市空间问题;七普数据透露出了中国城市收缩的哪些趋势和特点;未来如何解决收缩城市的房屋空置问题。

11月12日,“自然资源部智慧人居环境与空间规划治理技术创新中心”在北京清华同衡规划设计研究院成功召开“智慧人居环境与空间规划治理”年度学术研讨会暨自然资源部智慧人居环境与空间规划治理技术创新中心建设启动会。

龙瀛老师认为,在方法论层面,利用智慧技术支持人居环境的规划、设计、建设和管理的工作已持续多年。在本体论层面,智慧技术也改变甚至重塑了人居环境,探索也才刚刚开始。这两方面在未来都将有广阔的空间。期待智慧人居创新中心在这两方面实现创新和突破。

新闻 | “智慧人居环境与空间规划治理”学术研讨会暨“自然资源部智慧人居环境与空间规划治理技术创新中心”建设启动会成功举办

龙瀛老师(右下)作为嘉宾发言

11月12-13日,2022年中国城市地理学术年会通过线上线下结合的形式举行。来自北京联合大学、北京大学、南京大学、北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、武汉大学、兰州大学、中国科学院地理科学与资源研究所等102家高校、科研院所及相关单位的专家学者、研究生参加会议,线上线下参会人数累计8000多人次。年会围绕“未来城市:融合发展与守正创新”主题,特邀了6位院士专家做主旨报告;围绕年会17个专题,161位学者作了分会场报告。会议交流了城市地理学的新理念、新趋势、新方法与新实践,探讨了我国城市发展进入新阶段背景下城市地理学发展的新机遇、新定位与新范式,促进了中国城市地理学的繁荣发展。

龙瀛老师于分会场(七)“城市休闲与旅游”分会场进行了题为“数据透视城市休闲:基于多元数据的休闲空间的精细化识别”的报告。并担任了分会场(七)上半场的评议人。

活动报道 | 2022年中国城市地理学术年会在北京成功举办

线上参会者合影

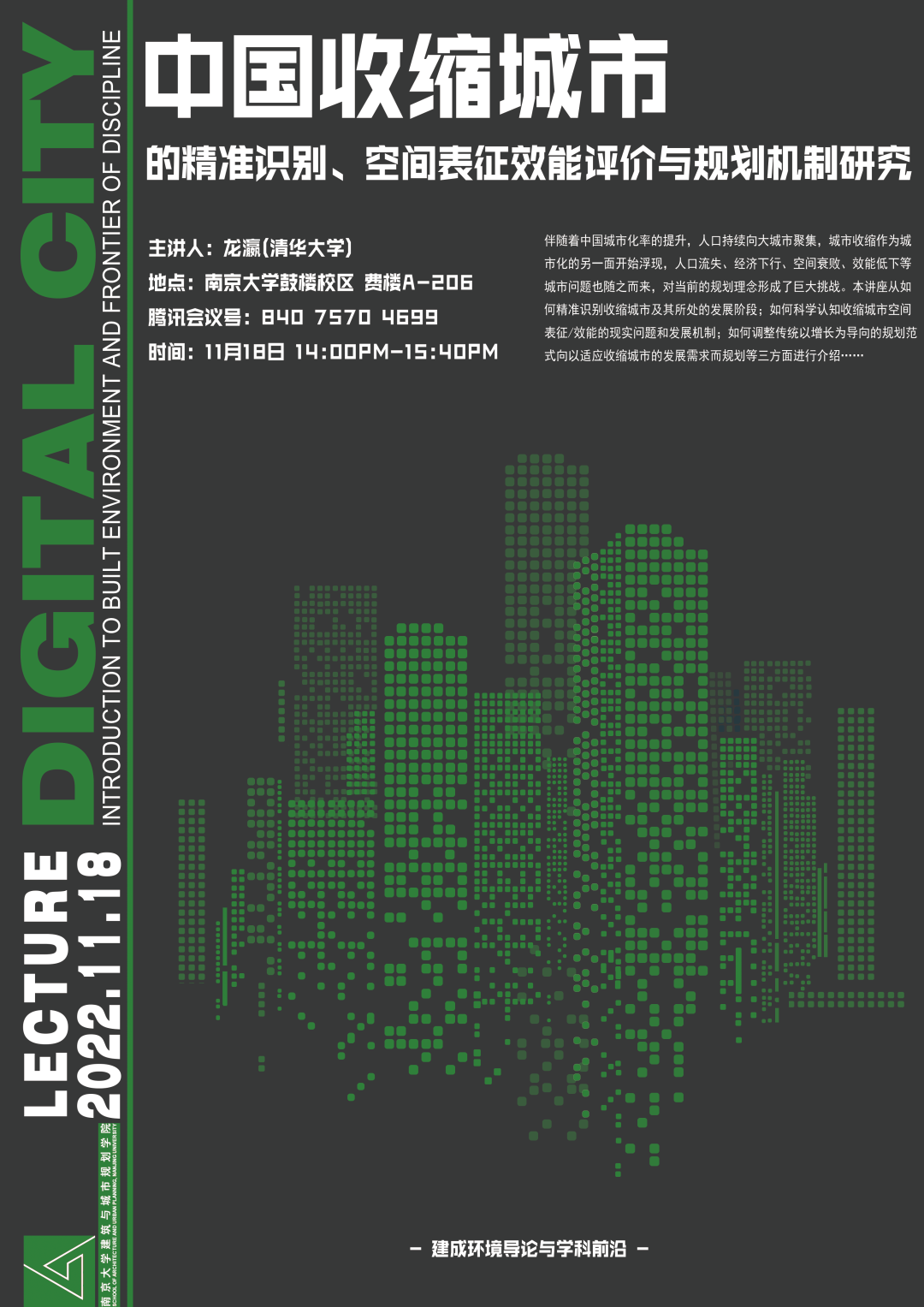

11月16日,龙瀛老师受邀于南京大学建筑与城市规划学院为《建成环境导论与学科前沿》课程进行了题为“中国收缩城市的精准识别、空间表征效能评价与规划机制研究”的讲座。伴随着中国城市化率的提升,人口持续向大城市聚集,城市收缩作为城市化的另一面开始浮现,人口流失、经济下行、空间衰败、效能低下等城市问题也随之而来,对当前的规划理念形成了巨大挑战。讲座从如何精准识别收缩城市及其所处的发展阶段;如何科学认知收缩城市空间表征/效能的现实问题和发展机制;如何调整传统以增长为导向的规划范式向以适应收缩城市的发展需求而规划等三方面进行介绍。

讲座预告 | 中国收缩城市的精准识别、空间表征效能评价与规划机制研究

讲座海报

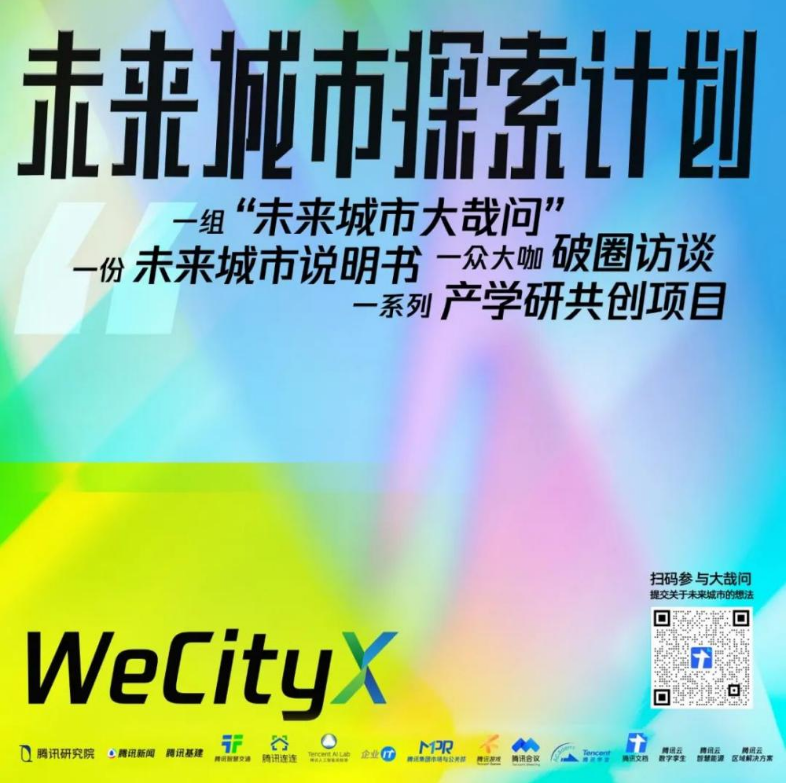

11月18日,由腾讯研究院、澎湃研究所、清华大学建筑学院龙瀛课题组共同出品,北京城市实验室BCL作为媒体支持之一的WeCityX未来城市探索计划启动。该项目是对未来城市理想的思想实验。基于大铲湾新总部项目1.2平方公里的真实城市场景,从零开始,思考科技将如何改变城市的规划、建设、运营与治理。未来一段时间内,WeCityX将以一系列的研究与行动,形成共识,开展共创。通过一组“未来城市大哉问”、一众大咖破圈访谈、一份未来城市说明书、一个支持创新的社区、一系列产学研共创项目……邀请更多伙伴一起用技术、产品 、设计与创意重新发明城市。

WeCityX|腾讯/澎湃/清华邀请你共创未来城市

城市哪里不必太聪明,哪里可以更聪明|未来城市大哉问

WeCityX未来城市探索计划海报

11月23日,教育部“面向沿边地区人居环境改善的城乡规划大数据理论与方法课程虚拟教研室”启动会暨城乡规划技术科学2022年度教学研讨会成功举办。该虚拟教研室入选教育部第二批虚拟教研室建设试点名单,带头人为清华大学城市规划系长聘副教授龙瀛老师。

本次会议通过虚拟教研室平台、腾讯会议进行,来自教育部高等学校建筑类专业教学指导委员会,以及清华大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、沈阳建筑大学、内蒙古工业大学、深圳大学、西南民族大学、吉林建筑大学、昆明理工大学、西藏大学、新疆大学、广西大学等12所共建高校的领导、老师参加了此次会议。会议议程分为领导致辞、共建单位代表发言、主旨报告三个环节。

虚拟教研室带头人龙瀛以“虚拟教研室建设计划”为题作了主旨报告,系统介绍了虚拟教研室建立的背景、建设目标计划和批复以来取得的工作进展,并从建设目标、教育部考核要求、建设内容与预期成果、工作计划4个方面介绍了本虚拟教研室的建设计划。

新闻 | 教育部“面向沿边地区人居环境改善的城乡规划大数据理论与方法课程虚拟教研室”启动会暨城乡规划技术科学年度教学研讨会

线上参会者合影

11月25日,收缩城市第八期学术沙龙成功举行。本期沙龙由中国收缩城市研究网络(Shrinking City Research Network of China, SCRNC)筹备,以腾讯会议、哔哩哔哩及微信视频号直播的形式举行(鸣谢@国匠城),吸引了收缩城市研究领域的众多学者及专业人士在线观看和互动交流。第八期沙龙邀请到两位主讲嘉宾,第一位为哈尔滨工业大学的衣霄翔副教授,他分享了题为“收缩城市应对空置问题的国际视野”的报告;第二位为南京大学的博士生焦林申同学,他分享了题为“基于电力大数据的城乡空置住房识别、时空特征与成因——以华北X县为例”的报告。在交流环节,线上听众就城市空置的外部效应,外国收缩城市的治理经验,相关数据的获取途径等问题进行了热烈的交流。最后,衣老师对主讲嘉宾及线上观众表达感谢,并欢迎大家持续关注收缩城市学术沙龙活动。

【学术沙龙宣传】收缩城市学术沙龙系列活动第八期(共12期)

学术沙龙复盘 | 收缩城市学术沙龙系列活动第八期(附嘉宾PPT)

收缩城市学术沙龙系列活动第八期海报

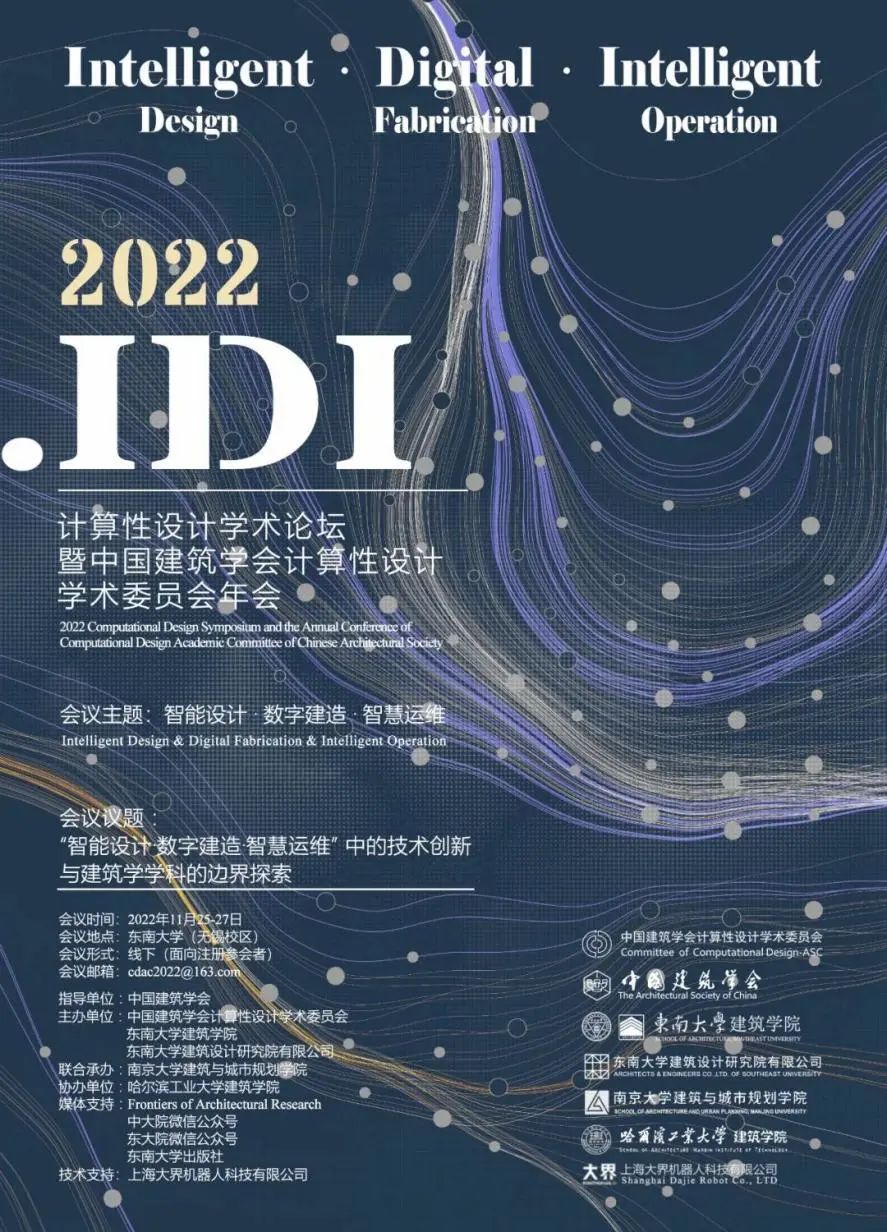

11月26-27日,以“智能设计·数字建造·智慧运维(Intelligent Design · Digital Fabrication · Intelligent Operation)”为主题的2022计算性设计学术论坛暨中国建筑学会计算性设计学术委员会年会在东南大学无锡校区圆满举办。本次会议由中国建筑学会指导,中国建筑学会计算性设计学术委员会、东南大学建筑学院、东南大学建筑设计研究院有限公司共同主办,南京大学建筑与城市规划学院联合承办,哈尔滨工业大学建筑学院协办,会议旨在推动计算性设计理论体系、方法策略、技术工具和工程实践的可持续发展。本次年会分为主旨报告、平行分论坛和圆桌会议几个部分,采用线上线下相结合的方式,注册参会人数300余人,线上视频直播观看量达2500余人,图片直播观看达6200余次。龙瀛老师作为中国建筑学会计算性设计学术委员会理事参加了工作会议。

2022 IDI ——“智能设计 · 数字建造 · 智慧运维”中国建筑学会计算性设计学术委员会年会圆满举办

年会海报

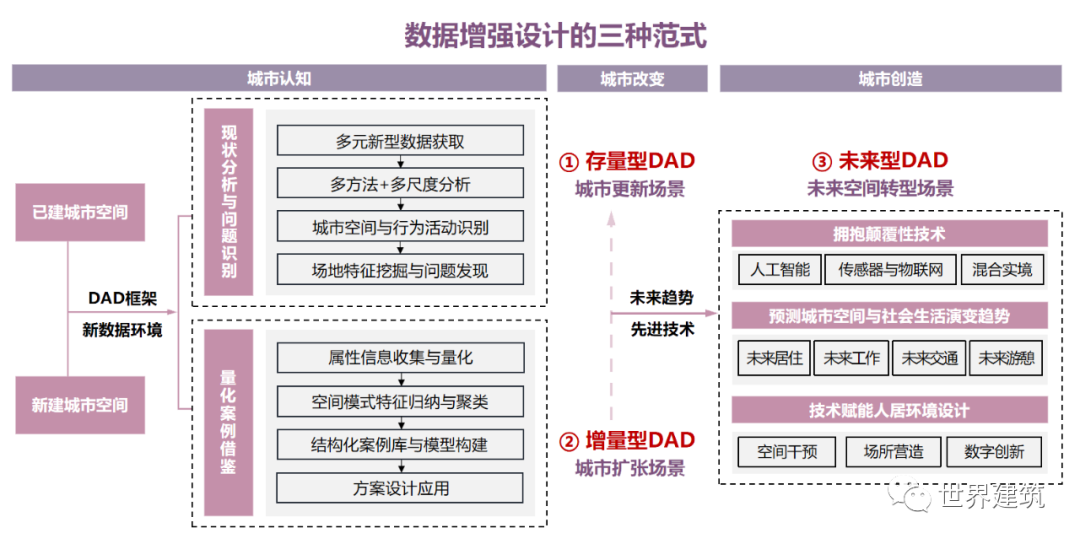

11月29日,龙瀛老师和实验室博士研究生郝奇共同撰写的《数据增强设计的三种范式——框架、进展与展望》发表于《世界建筑》期刊,并由《世界建筑》公众号进行推送。本文收录于2022“清华设计科学大会”专辑。论文回顾了DAD的内涵、特征,以及面向不同城市发展场景的3种范式(存量型、增量型和未来型),总结了不同范式下的研究进展与实践应用,同时基于当下3种范式中已暴露出的实际问题进行了反思和展望,以期对DAD后续的发展完善提供方向性的参考。

WA丨龙瀛,郝奇丨数据增强设计的三种范式——框架、进展与展望丨2022 清华设计科学大会

数据增强设计的三种范式

12月1-2日,中国自然资源学会第二届国土空间规划青年论坛以“视频会议+线上直播”的方式召开。此次论坛由中国自然资源学会、中国建筑科学研究院有限公司主办,学会国土空间规划研究专委会、青年工作委员会和中国建研院城乡规划院承办,北京清华同衡规划设计研究院有限公司协办。国土空间规划青年论坛是中国自然资源学会打造的精品论坛,致力于凝聚跨学科、跨地域、跨行业的青年学者和青年规划师,共同探索国土空间规划编制实施的新理论与新技术、国土空间开发保护的新路径和新手段,积极服务国土空间规划发展改革、学科建设、科技创新与人才培养。此次论坛以“跨界与融合——绘就新空间,支撑新格局”为主题,围绕国土空间规划理论体系构建和规划编制实践中的重点、难点、热点问题开展学术交流。

论坛设置六个平行分论坛。分别为双碳背景下国土空间优化开发的理念与路径转型、大都市空间治理与城市更新、民族(边疆)地区国土空间规划编制实施、国土空间监测预警和绩效考核机制与规划编制实施新技术、责任规划师研讨和青春规划说(研究生分论坛)。共有58名青年学者参与,其中注册规划师28名。实验室博士后、助理研究员李文竹参与了平行分论坛(六),并进行了题为“技术驱动下未来城市空间规划响应研究——以黑河国土空间规划未来城市专题为例”的报告。

中国自然资源学会第二届国土空间规划青年论坛成功召开

分论坛(六)会议合影

12月2日,第十四届深圳学术年会——“AI for Urban Science”在北京大学深圳研究生院顺利举办。本次会议的主办单位为中共深圳市委宣传部、深圳市社会科学联合会、深圳报业集团,承办单位为北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院、自然资源部陆表系统与人地关系重点实验室、中国地理信息产业协会智慧国土工作委员会。作为北京大学深圳研究生院21周年院庆主题活动“AI for Science”之一,会议以线上线下相结合的方式进行,围绕城市科学与人工智能学科的交叉与融合展开,旨在为国内城市科学和人工智能领域的杰出中青年科学家提供一个高水平的学术交流平台,就近年来“AI for Urban Science”领域的热点问题展开讨论,交流新理论、新方法、新技术的研究进展和发展趋势。通过促进本领域的学术交流与合作,进一步推进学科及创新产业的快速发展。

龙瀛老师以《新城市科学:新的城市科学+新城市的科学+未来城市》为题分享了关于新城市科学的过去、现在与未来的思考。报告梳理了新城市科学的发展脉络,提炼了新城市科学的内涵,包括利用新数据、新方法和新技术研究城市以及通过梳理新兴技术、人和城市空间的互动关系来研究受到颠覆性技术影响的城市,并结合实验室的研究成果与近期开展的实践探讨了空间干预、场所营造与数字创新的应用路径,进而为未来城市创造贡献力量。

第十四届深圳学术年会——“AI for Urban Science”顺利举办

龙瀛老师作线上报告

12月7日,龙瀛老师作为三联人文城市光谱榜主体搭建人,接受全球知识雷锋访谈。访谈内容于12月7日发布在全球知识雷锋公众号上。本届三联人文城市季,三联人文城市联合清华大学建筑学院-北京城市实验室、城市象限及帝都绘,发起了“人文城市光谱计划”,以大数据为媒介,测度城市人文特性的评价体系。这其中最有趣的便是将“数字”和“人文”这两个看似矛盾的话语并置讨论,试图在不同阵营的学者、设计师之间展开交流,探讨数字技术与人文城市建设之间的关系。光谱计划研究团队沿用过去三联人文城市奖“人文、创新、公共、美学”四大价值维度,关注各城市人本尺度城市空间(居住、就业、交通、休闲)的新事物/新故事/新发现,利用大数据拆解并建构更具人文属性的理想城市模型,并对全国15个副省级城市以及4个直辖市进行评价,衡量其人性化程度。

人文城市光谱计划“四大主榜单”及其内涵

12月8日,SAGE国际期刊Transactions in Urban Data, Science, and Technology(城市数据、科学与技术汇刊)的推介会和报告会如期进行。来自清华大学建筑学院、同济大学建筑与城市规划学院、中国科学院地理科学与资源研究所、香港科技大学土木与环境工程系、香港大学建筑学院城市规划与设计系的5位资深专家和学者,以及SAGE出版社的讲师,带来关注新技术对城市影响的前沿探索,助力研究人员开展适应新时代发展的城市研究。围绕期刊主题,主要探讨如下议题:

1 随着第四次工业革命的到来,颠覆性技术对城市空间和日常生活产生了巨大影响,使城市研究技术手段和研究客体均发生实质性改变。如何在研究中充分利用新数据、新方法和新技术?如何认识和理解颠覆性技术影响下的新城市空间及规律?如何基于这些科学发现和各种数字创新技术支持未来城市的创造?

2 随着数据和技术的发展,对城市的认识日趋高频,日益复杂。高频城市中的行为几何计算及其规律发现,如何帮助应对城市的复杂性,并提升城市干预的科学性和精准性?

3 社交媒体上城市居民展现的感知、体验和情感, 转化为海量数据信息后,如何为公共服务和政策制定提供决策依据?

4 街景影像作为遥感影像的补充,以微观个体的视角,借助深度学习和计算机视觉等AI技术,为人地关系研究、建成环境量化研究等提供了怎样的研究新视角?

5 “后疫情新常态”时代的城市如何进行重新定义与理解;并在此基础上,重新度量、分析及平衡新背景下城市的供需关系?

龙瀛老师进行了题为“新城市科学:新的城市科学+新城市的科学+未来城市”的演讲。

在线论坛 | 城市数据、科学与技术——新城市科学探索

龙瀛老师演讲详情信息

12月9日,龙瀛老师在第五届《国际城市规划》编委会第四次工作会议上进行了题为《中国收缩城市的精准识别、空间表征评价与规划机制研究》的报告。

报告详情

12月10日,2022年国际区域研究协会中国分会年会以线上形式举行。本次年会由中国区域研究协会中国分会主办,北京大学城市与环境学院承办,以“双碳背景下的区域高质量发展”为主题,共设有主会场、国际期刊主编圆桌讨论和14个分会场。

主会场进行了5个大会报告,分会场进行了238个报告,报告涵盖地理学、经济学、管理学、城乡规划学等学科,主题涉及经济全球化、新基建与区域发展、区域空间治理与协同降碳、能源转型与区域发展、区域均衡发展与社会空间公平、时空大数据建模与区域研究、绿色转型与韧性发展等。本次会议旨在面向国家碳达峰和碳中和建设的新时期,共同探讨促进区域高质量发展的新理论、新方法和新技术,展望区域研究的新机遇、新定位和新发展。

龙瀛老师以“未来城市空间”为题作主旨报告,聚焦当下和近未来新兴技术发展与城市的耦合作用、新的城市生活场景和城市空间发展趋势,并提出了城市空间运营管理、设计创造的机遇和挑战,探讨了科技对城市生活与城市空间的正负面影响,最后提出了实现双碳目标的新思路。

龙瀛老师作线上报告

12月10日,2022北京国际设计周科技赋能未来城市展览开启。清华大学建筑学院研究员、长聘副教授、博导龙瀛受邀担任2022北京国际设计周城市设计展览的策展人。以“科技赋能未来城市空间”为主题,结合系列推文、专家观点、线下展览、网页展览等形式,在未来城市居住、工作、交通、游憩、公共服务五大功能空间场景中从空间本体演化视角展示国际国内近40个代表性具体案例,在未来城市公共空间创造视角展现百余个国际国内前沿案例。参与本次展览策展的还有北京城市实验室部分成员——清华大学建筑学院助理研究员、博士后李文竹,清华大学建筑学院硕士研究生李伟健、梁佳宁、吴其正。本次展览分为线上展览、线下展览以及线上论坛三种形式。线上展览域名为www.futurecities.org.cn。线下展览地址位于北京市西城区仁寿路新市区泰安里16号楼弄堂SPACE,展览时间为2022年12月10日-12月24日。

科技赋能未来城市空间——2022北京国际设计周城市设计展览①

未来城市个体变革——2022北京国际设计周城市设计展览②

可持续·共享·智能的未来城市居住场景——2022北京国际设计周城市设计展览③

灵活·共享·智慧的未来城市工作场景——2022北京国际设计周城市设计展览④

共享·人本·复合的未来城市交通场景——2022北京国际设计周城市设计展览⑤

活力·便捷·沉浸的未来城市游憩场景——2022北京国际设计周城市设计展览⑥

智慧·集约·交互的未来城市公共服务场景——2022北京国际设计周城市设计展览⑦

智慧·交互·活化的未来城市智慧创造——2022北京国际设计周城市设计展览⑧

科技赋能未来城市空间 | 2022北京国际设计周城市设计展览系列

科技赋能未来城市展览海报

12月10日,“科技赋能未来城市——2022北京国际设计周设计之旅开幕及城市设计高峰论坛”通过线上直播方式成功举办。本次高峰论坛,以“科技赋能未来城市”为主题,邀请学界专家、城市规划建设专家、高科技企业家等共同聚集在论坛平台,分享各自的研究与实践心得。龙瀛老师以学术召集人和同主题展览策展人身份,向大家系统阐述了科技赋能未来城市的主题、展览的主体思路、核心板块、重点案例等。龙瀛认为,“新兴技术-居民个体-城市空间”三者之间形成了相互影响、彼此促进的耦合关系,展览旨在展现并探讨新兴技术与未来城市空间的发展演进关系。展览核心板块包含“未来城市居住场景”、“未来城市工作场景”、“未来城市交通场景”、“未来城市游憩场景”、“未来城市公共服务场景”、“未来城市智慧创造”六大核心模块。展览覆盖国际国内近40个代表性案例,智慧创造板块则展现百余个国际国内前沿案例。

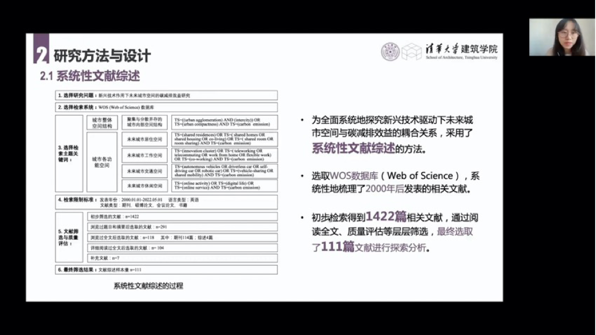

在数字化转型的时代背景下,新兴技术与城市空间结合有望解决城市长期以来的交通拥堵、环境污染、能源浪费等问题,促进城乡建设中双碳目标的达成。实验室助理研究员李文竹发表主题演讲,她通过系统性文献综述的方法,分别在城市居住、工作、交通、休闲四大功能空间介绍科技发展对城市碳排放的影响。

在活动最后的主题沙龙环节,各位专家学者围绕“智慧与温度|科技赋能的基层更新与治理”这一主题进行分享。实验室助理研究员李文竹进一步聚焦于城市公共空间,从创造实践视角展现此方面国际国内的前沿案例,探讨智慧化公共空间设计对周边区域起到的作用,包括美化环境形象、增强互动参与、保障健康安全、提供便民服务、优化交通出行以及绿色能源生态等。她分享了做出主动适应科技进步的空间规划设计而非被动顺应科技发展的观点,认为应该使科技进步真正赋能未来城市空间。

科技赋能未来城市——2022北京国际设计周城市设计高峰论坛成功举办

龙瀛老师高峰论坛演讲海报

清华大学建筑学院助理研究员李文竹发表演讲

清华大学建筑学院助理研究员李文竹参与沙龙

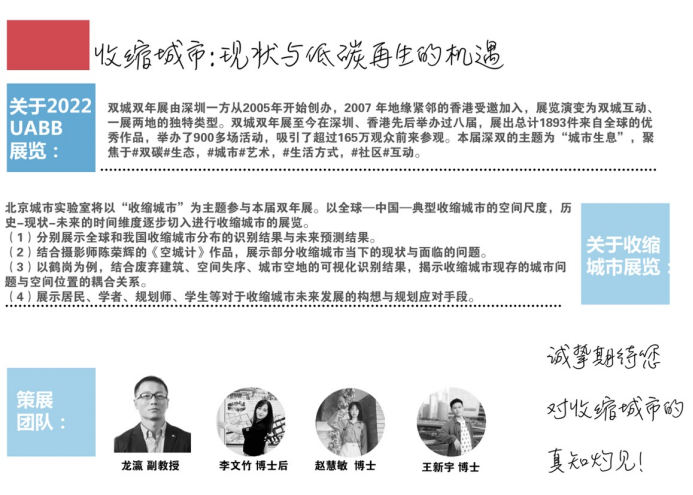

12月10日,清华大学建筑学院龙瀛课题组受邀参加2022第九届深港城市建筑双城双年展,展位设置在深圳粤海城·金啤坊主展场E区1层(E-F1)。本届双年展于2022年12月11日对公众开放。我们以“收缩城市:现状与低碳再生的机遇”为主题,运用可视化研究成果、多媒体视频、实体模型、摄影师的摄影作品等,共同展示 “全球——中国——典型城市”三大空间尺度下收缩城市的历史、现状与未来,以唤起公众对于收缩城市发展的关注和讨论。本次展览由清华大学建筑学院研究员、长聘副教授、博士生导师龙瀛担任参展人,助理研究员、博士后李文竹作为共同参展人,博士生赵慧敏、王新宇作为参展团队成员。

共同参展人李文竹还于12月17日的板块论坛:未来聚居&共同行动中代龙瀛老师进行了题为《收缩城市》的报告分享,论坛同步于抖音进行线上直播。同日下午李文竹和参展团队成员赵慧敏参加了媒体见面会,并在现场为来自各地的媒体讲解展览作品。

深港双城双年展 | 收缩城市:现状与低碳再生的机遇

“收缩城市:现状与低碳再生的机遇”展览详情

板块论坛:未来聚居&共同行动海报

策展团队成员李文竹、赵慧敏进行媒体导览

12月16日,收缩城市第九期学术沙龙成功举行。本期沙龙由中国收缩城市研究网络(Shrinking City Research Network of China, SCRNC)筹备,以腾讯会议、哔哩哔哩及微信视频号直播的形式举行(鸣谢@国匠城),吸引了收缩城市研究领域的众多学者及专业人士在线观看和互动交流。第九期沙龙邀请到两位主讲嘉宾,第一位为安徽工业大学的胡迪讲师,他分享了题为“台湾地区的城市收缩现况”的报告;第二位为哈尔滨工业大学的博士生梁凡同学,她分享了题为“多情景模拟下收缩城市生态需求测度研究——以鹤岗市为例”的报告。

【学术沙龙宣传】收缩城市学术沙龙系列活动第九期(共12期)

收缩城市学术沙龙系列活动第九期海报

12月18日,由清华大学国家文物局重点科研基地与清华大学人居环境信息实验室主办、北京帝测科技有限公司和北京城市实验室BCL协办的“空间信息技术赋能文化遗产保护学术论坛”开启,本次论坛采取线上直播的形式。该论坛旨在与文化遗产保护及空间信息技术应用领域的同行交流最新探索成果,重点关注空间信息技术在文化遗产保护与传承中的赋能应用,涉及到的文化遗产保护的技术体系、模型方法、价值阐释、虚拟修复、典型案例等方面,以便更好地探索未来文化遗产的智慧化保护与发展,助力国家文化公园规划建设,服务文化自信与文化强国。

龙瀛老师作了题为“主动感知技术及其在人居环境地方性研究中的应用探索”的专题报告。报告认为:研究人居环境的地方性/在地性(locality),需要高精度空间数据支持。现有空间数据仍存在覆盖度不高、更新缓慢、获取成本高昂等问题,为此研发了面向低成本、大范围、近实时的主动感知数据采集技术,支持建成环境、自然环境和社会环境的高精度数据采集,核心思路是将各种传感器(视觉、噪音、空气质量等)安装在相应的移动载体(无人机、机动车、自行车和行人等)和固定载体(5G基站、灯杆、树木、墙壁等)上,并结合路线规划算法和空间选址模型制定空间数据采集策略,主动感知技术可提高人居环境数据采集的覆盖范围、实效性并降低获取成本。

读书分享 | 主动感知技术及其在人居环境地方性研究中的应用探索

https://mp.weixin.qq.com/s/mswqlcQjK14ZDvgcRcLJMA

龙瀛老师作线上报告

12月20日,中国城市科学研究会第七次会员代表大会以线上加线下方式举行。来自城市科学领域的十余名院士和二百多名会员代表参加本次会议。龙瀛老师参会并当选为中国城市科学研究会理事。大会审议了第六届理事会工作报告、财务工作报告和第一届监事会工作报告,通过了章程修订草案、选举办法(草案)及监票人名单等多项决议。经会员代表选举产生了中国城市科学研究会第七届理事会和第二届监事会。

中国城市科学研究会第七次会员代表大会北京会场

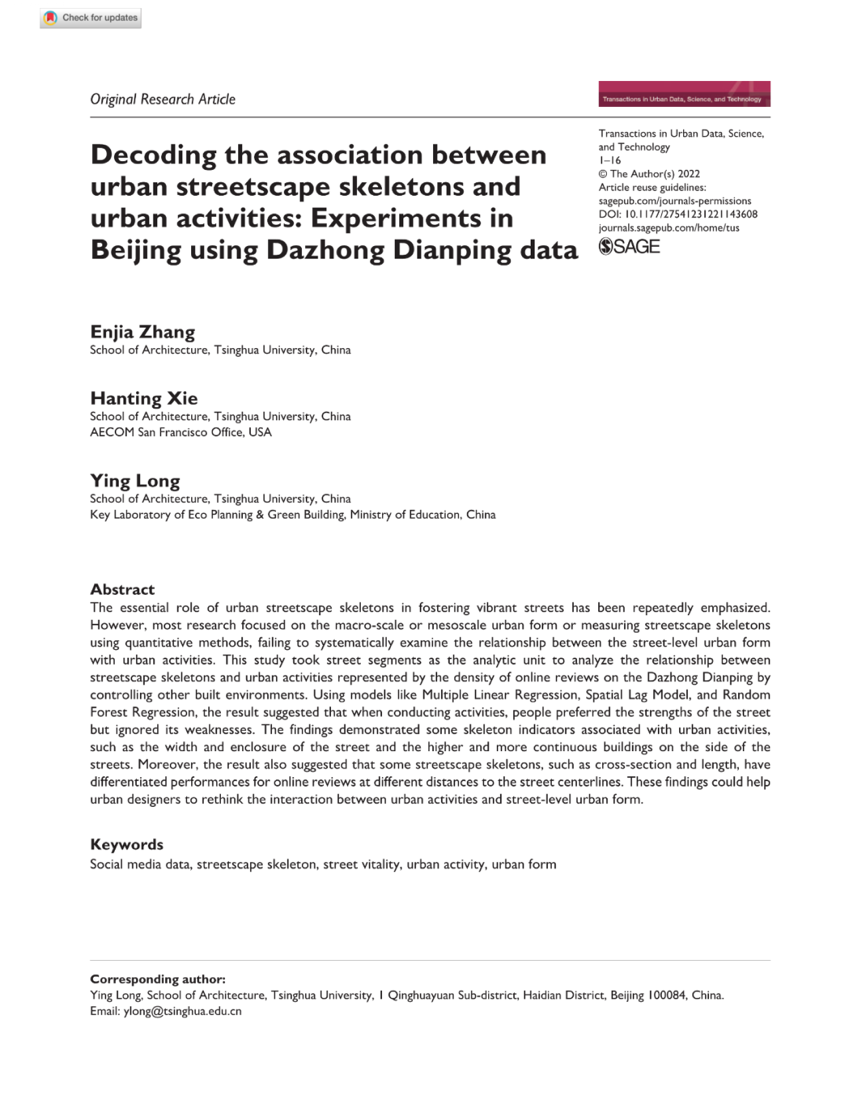

12月23日,实验室博士研究生张恩嘉,客座学生谢菡亭和龙瀛老师共同撰写的论文“Decoding the association between urban streetscape skeletons and urban activities: Experiments in Beijing using Dazhong Dianping data”(解码城市街道景观骨架与城市活动之间的关联:利用大众点评数据在北京进行的实验)在线发表于Transactions in Urban Data, Science, and Technology期刊。该研究以街道段为分析单元,通过控制其他建成环境要素,分析大众点评网上评论密度所代表的城市活动与街道景观骨架的关系。使用多元线性回归、空间滞后模型和随机森林回归等模型,结果表明,在开展活动时,人们更喜欢街道的优点,但忽略了它的缺点。研究结果显示了一些与城市活动相关的指标,如街道的宽度、围合度以及街道两侧更高、更连续的建筑。此外,研究结果还表明,一些街道景观骨架,如宽高比和长度,在离街道中心线不同距离的在线评论中有不同的表现。这些发现可以帮助城市设计师重新思考城市活动和街道层面的城市形态之间的相互作用。

论文推荐 | 解码城市街道景观骨架与城市活动之间的关联:利用大众点评数据在北京进行的实验

https://doi.org/10.1177/27541231221143608

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/27541231221143608

论文详细信息

12月26日,由中国城市百人论坛、中国社科院城市与竞争力研究中心、《财贸经济》编辑部共同主办的中国城市百人论坛2022冬季论坛暨青年论坛在线上举行,与会专家围绕“中国式现代化与中国城市发展理论研讨”主题展开深入讨论。龙瀛老师作为专家进行了题为《新城市科学:技术、数据、变革与应用》的主旨演讲。

中国城市百人论坛2022冬季论坛暨青年论坛在线上召开

参会人员线上合影

12月26日,清华大学研究生院与清华大学在线教育中心主办的工程类专业学位研究生在线示范课程申报工作交流会召开。会议结合全国工程专业学位研究生教育指导委员会开展工程类专业学位研究生在线示范课程申报要求,介绍申报政策、鼓励符合要求的已有慕课参与申报,同时介绍慕课建设经验,鼓励更多教师加入研究生在线示范课程建设,为以后申报工作做准备。龙瀛老师参会并进行了慕课教师经验分享。

龙瀛老师分享慕课经验

12月27日,面向沿边地区人居环境改善的城乡规划大数据理论与方法课程虚拟教研室举行了第二期月度交流会,邀请厦门大学建筑学院的李渊教授进行教学资源、教材分享及建筑遗产空间人文教学体系的经验分享和交流。该虚拟教研室入选教育部第二批虚拟教研室建设试点名单,带头人为清华大学城市规划系长聘副教授龙瀛老师。

李渊老师作线上汇报

12月30日,第五届珠海国际设计周暨北京国际设计周珠海站上,来自全国各领域的行业先锋聚焦设计与人文、科技的融合,共同探讨设计在未来人类社会发展中的赋能潜质。在设计周上的“平行对话”环节,行业先锋们围绕“设计与智慧新空间”“设计与城市商业”“设计与乡村振兴”和“绿色设计与新材料运用”四大主题,进行精彩对话。龙瀛老师在“设计与智慧新空间”主题的“平行对话”环节进行了题为《智慧化城市公共空间》的演讲。

城市联动 | 设计+ 描绘未来生活模样——2022珠海国际设计周“平行对话”单元

“设计与智慧新空间”主题平行对话海报

12月31日,2022北京国际设计周城市设计单元“理想之城”少儿创意美术作品大赛评选结果发布。该赛事面向全国组织少儿创意美术作品大赛,征集“理想之城”少儿创意美术作品。主办方希望通过大赛,调动广大少年儿童关注城市未来,了解城市的今天铸造了明天,关注可持续发展、关注科技进步、关注生活环境被方方面面的因素所改变,关注人、城市、生活方式的无限可能性。通过活动,激发少年儿童进一步提升观察力、分析力、想象力、审美力、表达力,并触动少年儿童社会责任感的养成。2022“理想之城”少儿创意美术作品大赛日前经过大赛征集、作品提交、作品评审,最终评选出获奖作品千余件。

设计赋能 | 2022北京国际设计周城市设计单元“理想之城”少儿创意美术作品大赛评选结果发布

“理想之城”少儿创意美术作品大赛网页页面

(注:补充条目由于发布时间较晚未能列入上期学术志,故补充在本期学术志中)

10月25日,面向沿边地区人居环境改善的城乡规划大数据理论与方法课程虚拟教研室举行了第一期月度交流会,邀请哈尔滨工业大学建筑学院的冷红教授和衣霄翔副教授进行以“教学改革及新型教学”为主题的经验分享和交流。本次月度交流会是面向沿边地区人居环境改善的城乡规划大数据理论与方法课程虚拟教研室计划的定期交流活动之一,由清华大学建筑学院长聘副教授龙瀛主持,来自清华大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、沈阳建筑大学、内蒙古工业大学、深圳大学、西南民族大学、吉林建筑大学、昆明理工大学、西藏大学、新疆大学、广西大学12所共建高校的30余位教师参加了此次会议。

虚拟教研室负责人龙瀛首先代表教研室发言,介绍了近期在共建单位支持下,虚拟教研室的建设情况、系列教研活动的开展,并代表教研室对冷红教授和衣霄翔副教授的交流和报告表示欢迎。讲座环节首先由冷红教授对哈尔滨工业大学建筑学院的教学改革情况进行了简要说明。然后,哈尔滨工业大学建筑学院城市规划系主任衣霄翔副教授基于城乡规划专业近两年的培养方案调整,从专业建设角度梳理了教学资源建设的总体思路,并通过相关课程示例介绍了哈尔滨工业大学在城乡规划专业新型教学资源建设方面的初步探索。

教研动态 | 面向沿边地区人居环境改善的城乡规划大数据理论与方法课程虚拟教研室举办“教学改革及新型教学”主题月度交流会

https://mp.weixin.qq.com/s/M7l3NHXha22WRsqJnB0llA

虚拟教研室主题月度交流会参会人员合影

BCL学术志:2022年1-2月

BCL学术志:2022年3-4月

更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:吴其正、张业成

原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):BCL学术志:2022年11-12月

规划问道

规划问道