会议简介

“面向碳中和的中国国土空间规划战略交流伙伴关系” (CNTPP) 是由北大国土空间规划设计研究院、北京大学城市与环境学院,北京大学-林肯研究院、能源基金会共同发起的智库平台,致力于搭建知识传播、观点交流、资源共享的桥梁,推动碳中和相关的国土空间规划路径研究。

2023年1月7日,CNTPP于第九届深港城市建筑双城双年展(深圳)上举办了本年度第一场交流沙龙——“低碳城市空间营造”。会议由北大国土空间规划设计研究院总规划师王昊主持,北大国土空间规划设计研究院副院长王江燕参会致辞。与会专家聚焦建筑、城市生境、交通等维度,探讨如何提供支持“绿色”生活方式的城市空间,并在实现碳中和目标的过程中,提升城市居民生活质量,促进社会、经济与环境的可持续发展。

本次论坛观点总结将通过三篇微信推文与大家分享。阅读上、中篇观点总结请点击:低碳城市空间营造论坛(上)、低碳城市空间营造论坛(中)。

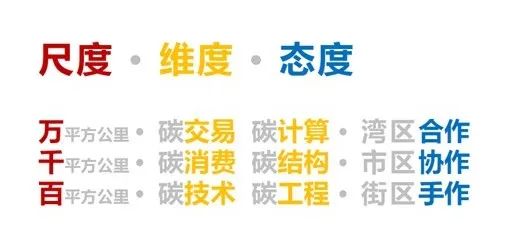

▲ 不同空间尺度下的低碳行动策略

(来源:周劲)

在粤港澳大湾区5.6万平方公里的宏观尺度上,低碳行动重点应是碳交易和碳计算。这需要湾区各大城市之间的合作,比如通过建设湾区跨海大桥降低绕行交通的碳排放、促使湾区各城市机场之间形成合作以减少航空碳排放等。

在城市尺度上,“生态、生产、生活”是构成城市体型和体态的关键性要素。生态链越长,意味着生物种类越多、环境容量越大;生产链越长,意味着产业等级越多,就业机会越多;生活链越长,意味着消费层次越多,生活方式越多。

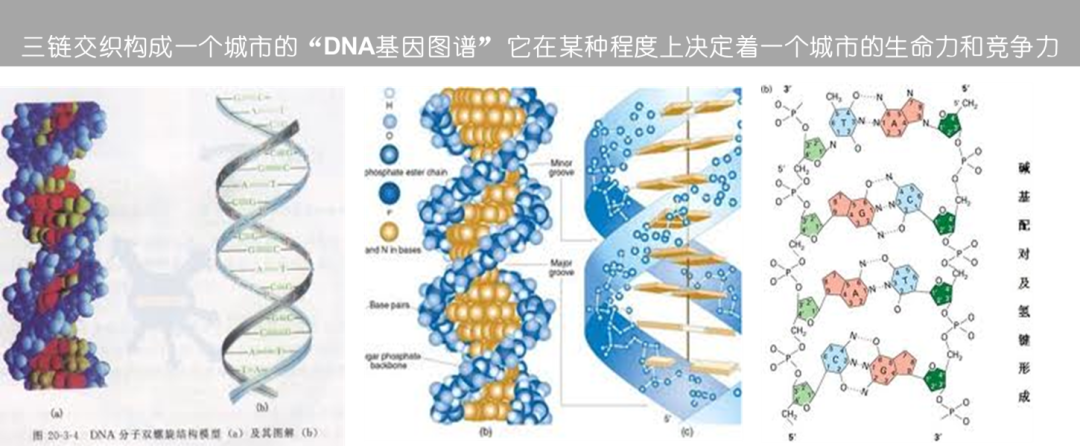

▲ “生态链、生产链、生活链”构成城市基因图谱

(来源:周劲)

生态方面,深圳市在1986年通过总规确立了以自然山体和入海河道为生态隔离带的组团式城市结构,并在2005年率先划定了基本生态控制线,奠定了很好的生态格局。

▲ 深圳“一脊一带二十廊”的山海蓝绿公园网络

(来源:周劲)

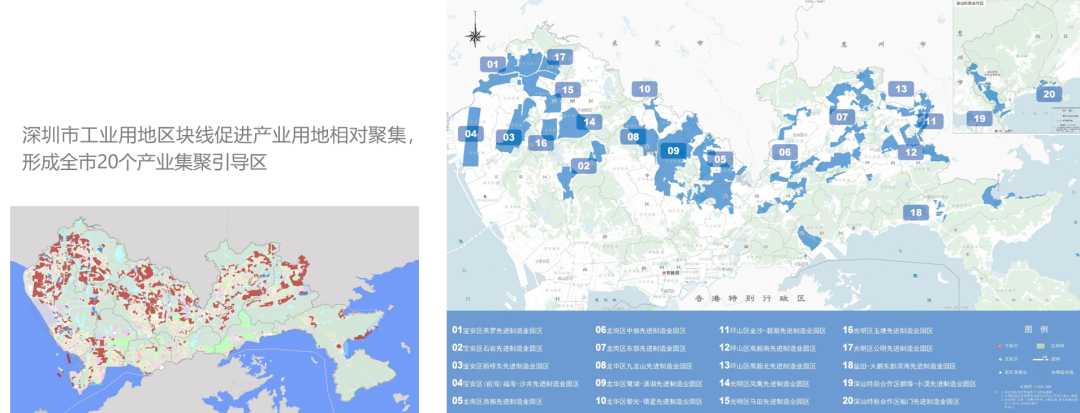

生产方面,2018年出台了《工业区块线管理办法》,要求像保护耕地一样保护传统制造业,促进产业用地相对聚集,在全市形成了20个产业集聚引导区。

▲ 引导产业用地相对聚集

(来源:周劲)

生活方面,深圳1000多个城中村聚集了60%的人口,为来深追求梦想的人提供了第一落脚点。占深圳住宅总量半壁江山的城中村从某种意义上承担着城市巨系统的“社会湿地”功能,对这些城中村不能采取大拆大建的方式,必须找到整治提效的新模式。

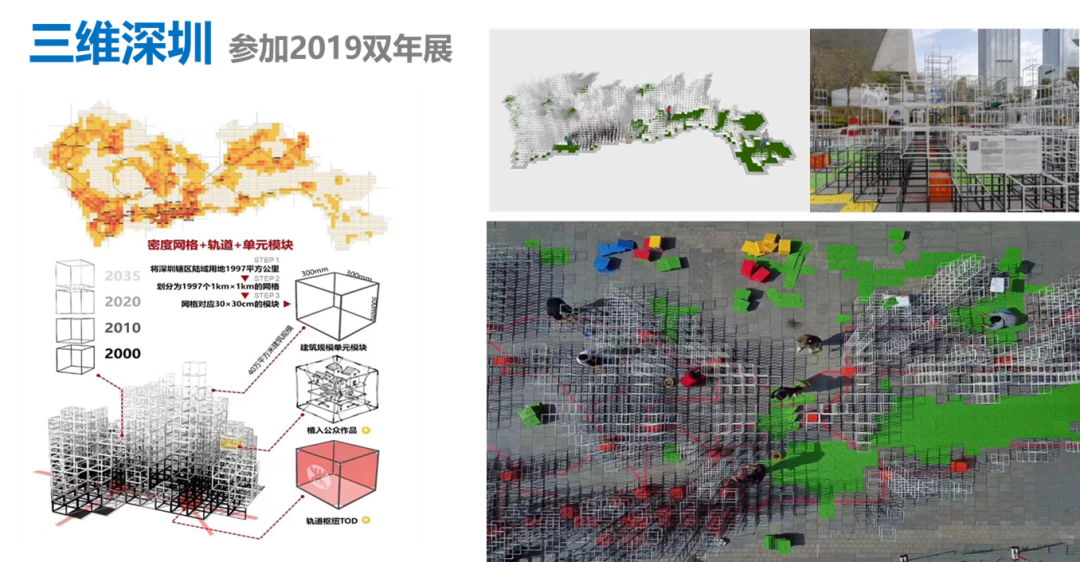

在街区尺度上,周劲以2019年双年展项目“三维深圳”举例说明如何以公共艺术的形式阐释低碳相关的公共政策,促进公众参与。“三维深圳”用金属框架模型诠释深圳未来城市形态,通过“无水无电无土方”、纯手工搭建的施工方法,回收利用展览材料来践行绿色低碳理念。

▲ “三维深圳”模型

(来源:周劲)

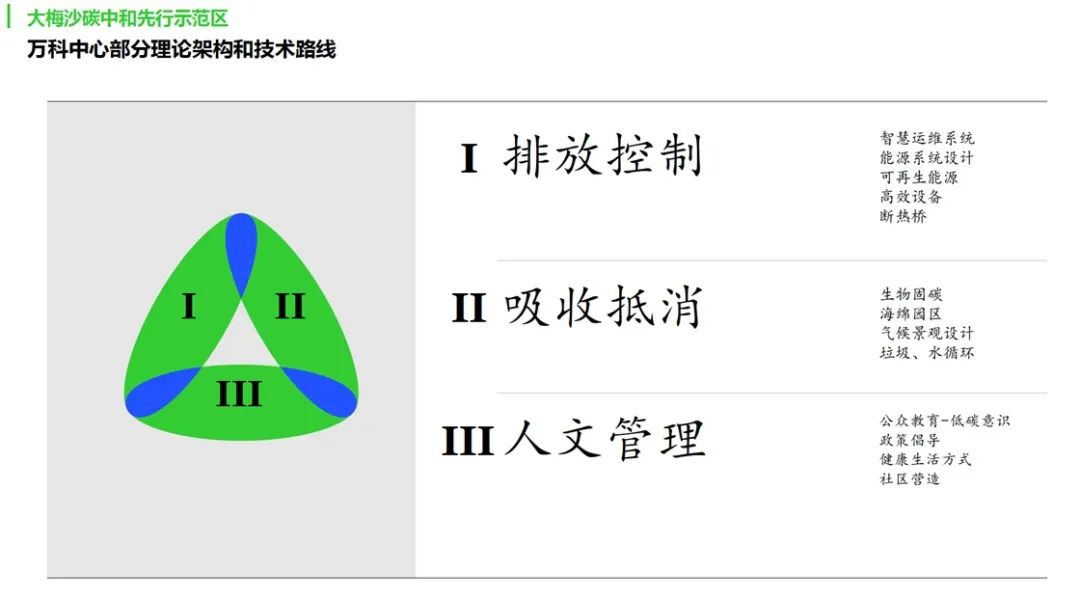

谢晓慧以大梅沙碳中和先行示范区万科中心为例,从排放控制、吸收抵消、人文管理三方面分享了万科公益基金会在大梅沙社区的综合减碳实践经验。

▲ 万科中心部分理论架构和技术路线

(来源:谢晓慧)

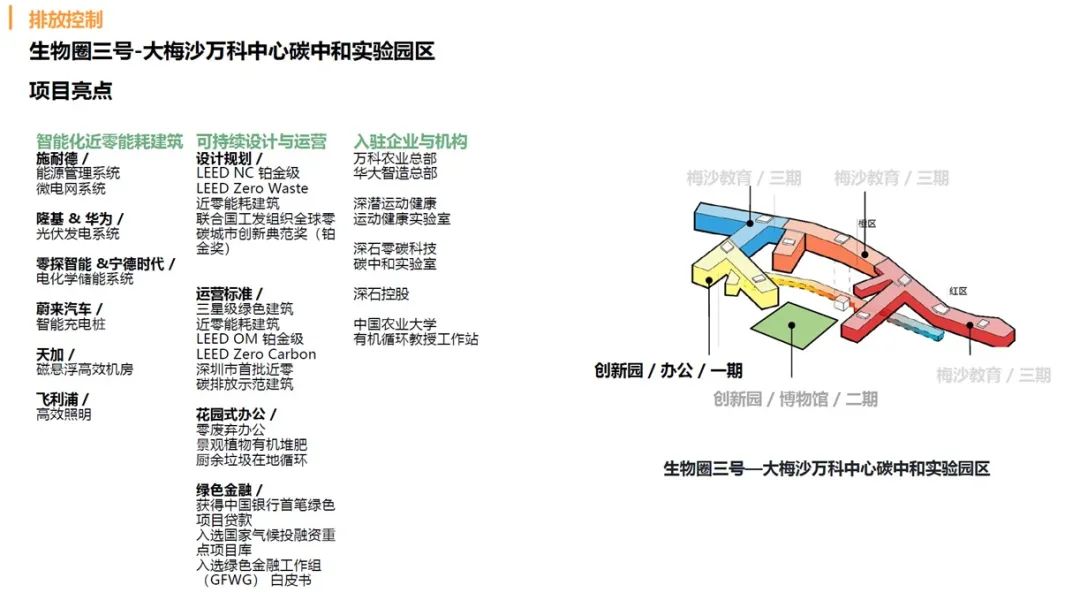

排放控制方面,谢晓慧以大梅沙万科中心碳中和实验园区“生物圈三号”为例介绍如何在建筑中融入低碳技术,包括改造照明系统、使用智能光伏发电提高建筑能源使用效率、采用智能微电网控制系统提高绿色能源消纳比例等。

▲ 生物圈三号

(来源:谢晓慧)

▲ 生物圈三号项目亮点

(来源:谢晓慧)

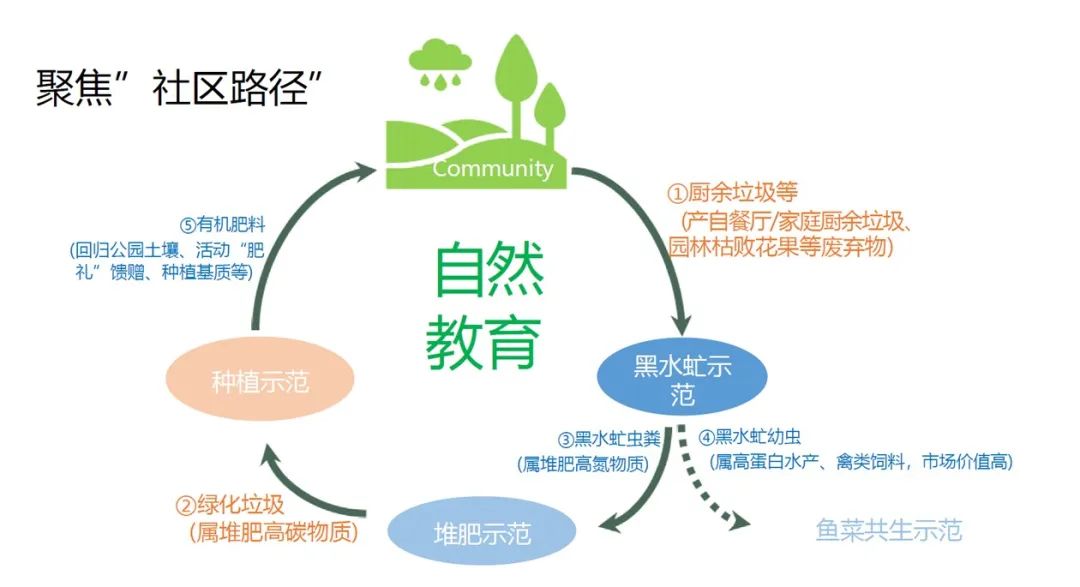

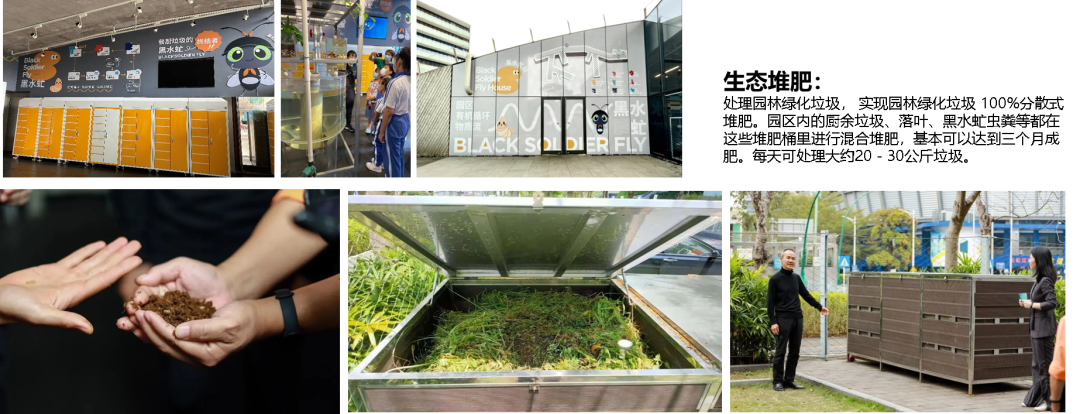

吸收抵消方面,谢晓慧介绍了园区在生物固碳、有机废弃物循环、海绵园区、气候景观设计等方面的实践经验,创新性做法包括黑水虻厨余垃圾处理屋、生态堆肥、垃圾地图等。

▲ “黑水虻+堆肥+种植”示范的有机废弃物在地资源化及自然教育路径

(来源:谢晓慧)

▲ 黑水虻厨余垃圾处理实现社区废弃物在地资源化

(来源:谢晓慧)

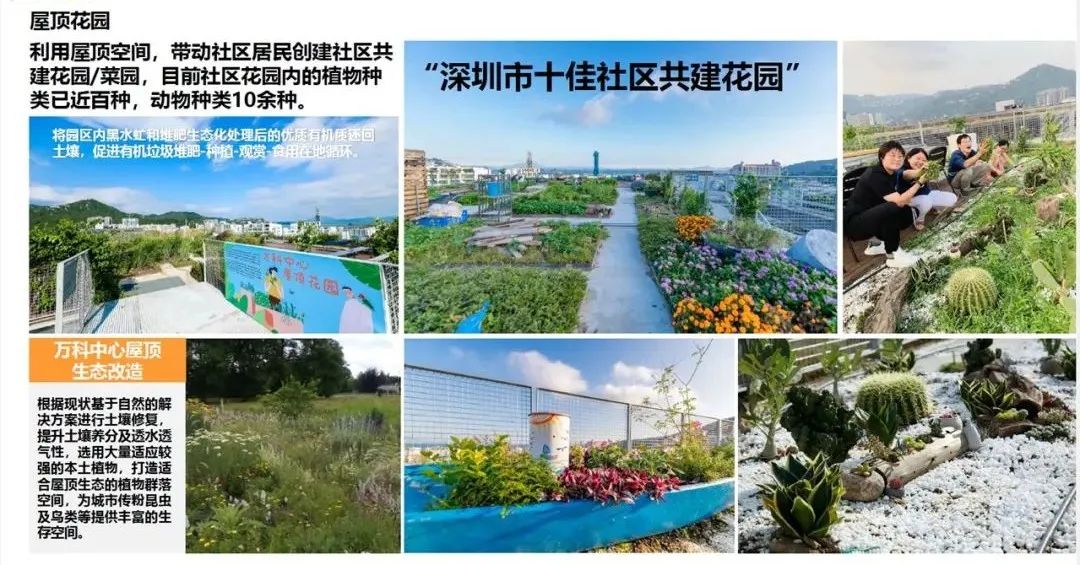

▲ 万科中心屋顶花园

(来源:谢晓慧)

嘉宾对谈

▲ 视频号”碳中和与国土空间“

中国青年规划师联盟—最有理想的规划师

在想什么说什么和做什么

原文始发于微信公众号(中国青年规划师联盟):观点总结 | 低碳城市空间营造 (下)

规划问道

规划问道