皇史宬、太庙、中山堂、社稷坛、中轴路、永定门……2月24日,北京市政协人资环建委组织部分委员就北京中轴线申遗保护与历史文化街区改造主题进行调研,行走古都之脊,建言中轴线保护。

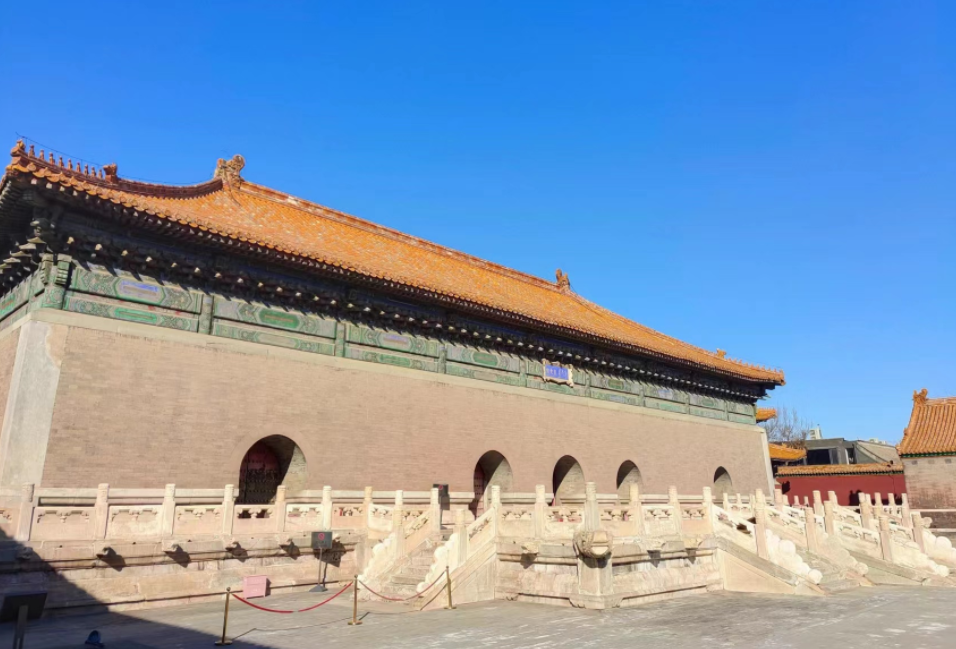

皇史宬正殿

皇史宬大门亮相保留2个灯杆

调研首站是位于故宫东侧南池子大街的皇史宬,这个始建于明嘉靖十三年的全国重点文物保护单位,是我国现存最古老、最完整的明清皇家档案库。

推开厚重的朱漆大门,庄重肃穆的皇史宬正殿跃然眼前。巨大的汉白玉台基上,庑殿顶,黄琉璃瓦,青石墙。与中国传统建筑不同的是,皇史宬正殿正面没有窗,只有5扇大门——它是全石材建造,没有木质梁、柱,被称为“无梁殿”,遵循了我国源自西周的“石室金匮”贮藏理念。

走进正殿大门,是一人来高的汉白玉石台,上面密密麻麻地放着金匮。我国古代重视图籍档案的保管和保护,将其“藏之金匮,置之宗庙”,以为世鉴。皇史宬所藏明清皇家档案装具——金匮系统留存至今,虽经历沧桑岁月洗礼,仍光彩依旧。

“乾隆朝史料记载,金匮高四尺五寸,广四尺一寸五分,纵二尺二寸!”讲解员介绍,金匮是真的有“金”:皇史宬所存金匮,是楠木、樟木材质,外部包裹鎏金铜皮,刻有云龙图案,当时一个金匮“含金量”大约在2斤。

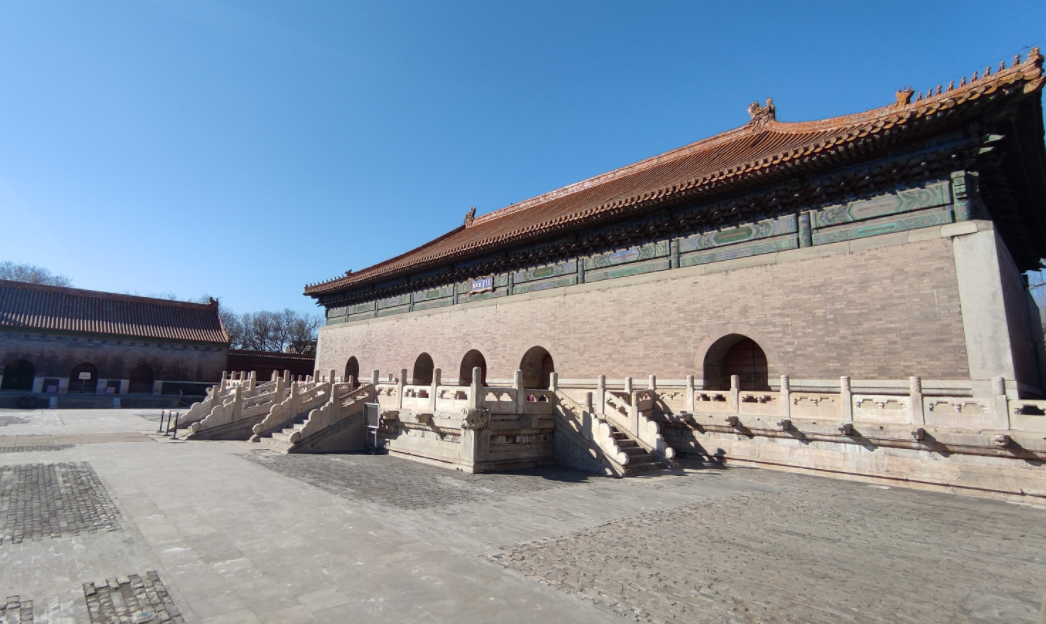

皇史宬正门

据记载,明朝制造金匮19座,清承明制,继续制造金匮……正殿目前布展了《石室金匮皇史宬展》,里面32座金匮是参照乾隆朝《皇史宬全图》中的样式布置。中国第一历史档案馆现藏金匮152座,其余的都迁入新馆保存。

金匮

皇史宬坐北朝南,是一座二进院落,由院墙、大门、前院、正殿、东西配殿和碑亭等组成。正殿和东西配殿所在地被称为北院,曾作为中国第一历史档案馆办公使用,前院被称为南院,曾是故宫博物院和一史馆的职工宿舍院,腾退修缮前是个“大杂院”,居住了23户住户,私搭乱建严重,大门都被整个遮挡住。

2019年,北京市对皇史宬南院进行腾退,搬迁居民并拆除非文物建筑后,于2020年交还给产权单位故宫博物院。

走进皇史宬南院,墙上斑驳的痕迹以及古树上清晰的勒痕,依稀可见当年院落被占用时的杂乱。大门上是满汉两种文字的“皇史宬门”牌匾,门前还保留了两个造型别致的灯杆,方砖基座、水泥杆体,顶部装饰金属制云纹,各保留了一个白色球形灯泡。工作人员介绍,对南院进行修缮时发现这两个灯杆,应为清末民初设置的,具有文物价值,所以保留了下来。

金匮

2021年9月,中国第一历史档案馆在修缮皇史宬北院后,正殿布展《石室金匮皇史宬展》,东配殿布展“锦瑟万里虹贯东西——17世纪至20世纪初‘丝绸之路’历史档案文献展”,西配殿布展“抗争与求索——从鸦片战争到辛亥革命档案文献展”,三个展览面向机关事业单位、档案系统、高校等公众预约开放。

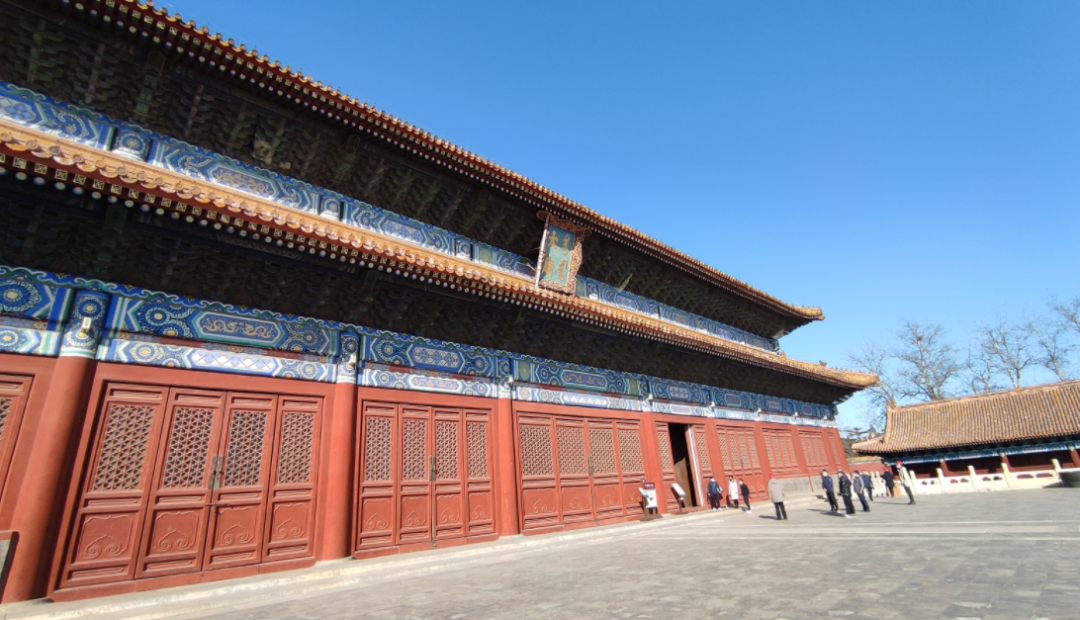

太庙祧庙修缮琉璃瓦每块都编号

太庙祧庙修缮琉璃瓦每块都编号

随后委员们来到修缮中的太庙。始建于明永乐十八年的太庙是全国重点文物保护单位,北京中轴线核心遗产构成。

太庙由南向北坐落着享殿、寝殿和祧庙。

太庙祧庙修缮琉璃瓦每块都编号

祧庙目前正在进行修缮,琉璃瓦等构件整齐地码放在殿前,每块瓦上都标明了编号,如“南120”“南116”等,修缮过程中这些构件都将“各回各位”。

据介绍,2018年北京市腾退了太庙内73户居民,解决了太庙内因居民生活带来的文物安全隐患问题。2020年,为恢复太庙核心区历史风貌,北京市总工会在相关市属单位积极配合下,清退了相关单位。2021年拆除了16 处、6642平方米非文物建筑,清理出室外道路场地面积约15241平方米。针对太庙核心区两廊,市劳动人民文化宫已编制环境整治方案,计划恢复绿地铺装。

2022年,市文物局对祧庙、戟门、牺牲所及汉白玉构件(一期)进行修缮,后续将继续修缮寝殿、享殿等文物建筑。

太庙享殿

考古发现中轴步行道有7层路

珠市口至永定门的中轴步道是调研的最后一站,委员们顺着正在修缮的中轴步道向南步行调研御道景观恢复情况。

在中轴步行道距离永定门城楼约400米处,一座有些突兀的小房子引起了委员们的关注,原来小房子内是对中轴御道考古发掘的现场。

中轴步行道考古现场

走进小房子内,迎面是一个东西贯穿御道的2米多深的考古探坑,市文物局相关负责人介绍,考古显示中轴步行道共发现7层路面,基本厘清了中轴步行道建设的历史沿革。

最下面的道路L7是明朝时期的土路,直接在生土上形成,路面上有很多车辙印,这条路一直沿用到清代。

雍正七年,中轴步行道修建了石路。这条路被标识为L6。考古显示这条路是用三合土直接在明代土路上打地基,并在上面铺设石板。

“石板已经基本上看不到了,1900年八国联军进京时,将石板扒去修火车道,在发掘过程中仅偶然发现石块。”市文物局相关负责人介绍,根据现场考古勘探,石路两侧有护牙灰土,石路东西两侧为土路,土路上也有明显的车辙痕迹,与历史文献记载一致,这条路一直沿用到清末。

石路的发现尤为重要,揭示了官式石路的工程做法,能够体现中轴线居中理念,道路上的车辙也是市民生活的生动体现。

市政协委员们调研后认为,要加大文物腾退力度,以中轴线申遗带动老城整体保护,让市民共享历史文化街区改造带来的成果。此外,还应不断发掘、研究中轴线历史文化内涵,使中轴线这条古都之脊绽放时代新韵,促进历史文脉的传承和可持续发展,不断增强社会公众的文化自信、文化自觉。

内容来源:北京日报客户端

相关阅读

2.26重要讲话9周年特别报道|保护修缮,中轴线续写老城故事

听吕舟讲述北京中轴线申遗的故事

张维:首都发展方式发生深刻转型

2.26重要讲话9周年特别报道|老城焕新

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):市政协调研中轴线申遗关键点段,考古发现中轴步行道有7层路

规划问道

规划问道