长三角城市碳排放报告发布现场

发布嘉宾:

周 军 上海市生态环境局大气处处长(右)

林辰辉 中国城市规划设计研究院上海分院院长助理(左)

《长三角城市碳排放报告》

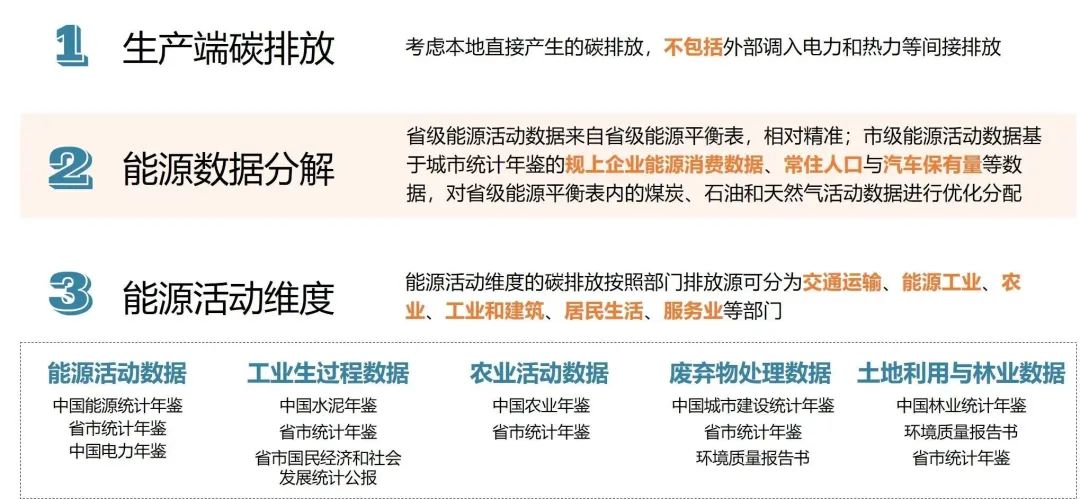

《报告》的碳排放量计算遵循国家发展改革委员会编制的《省级温室气体排放清单指南》(以下简称《指南》)的基本方法,从能源活动、工业生产过程、农业活动、废弃物处置、土地利用变化和林业五大维度,从生产端对地区的直接碳排放量进行计算,涵盖长三角区域-省-市三个层级。报告构建了城市尺度的碳排放计算方法,将省级层面数据分解到各城市,以能源活动维度为例,基于城市的规上企业能源消费量、常住人口与汽车保有量等统计数据,将省级能源平衡表的能源消费量进行分解,得到城市碳排放计算所需的数据。

碳排放计算要点与数据来源

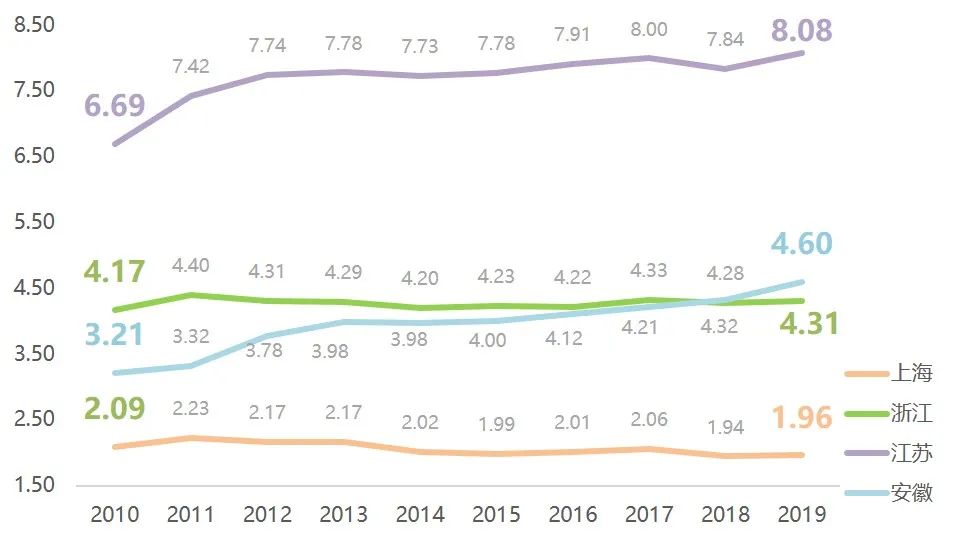

01 碳排放量高位波动,省际分异明显

长三角地区作为我国经济发展最活跃、开放程度最高的区域,区域碳排放总量高。2012 年长三角地区碳排放量达到 18 亿吨,此后在 18-19 亿吨之间高位波动。

省际碳排放变化趋势分异明显。2010-2019 年苏皖碳排放量持续增加,安徽省碳排放量增幅为 43.3%,江苏省增幅为 20.8%;沪浙则基本进入碳达峰的平台期,浙江省碳排放量微增 3.4%,而上海市碳排放量缓慢下降了 6.2%。

2010-2019 年长三角三省一市碳排放总量变化(亿吨 CO2)

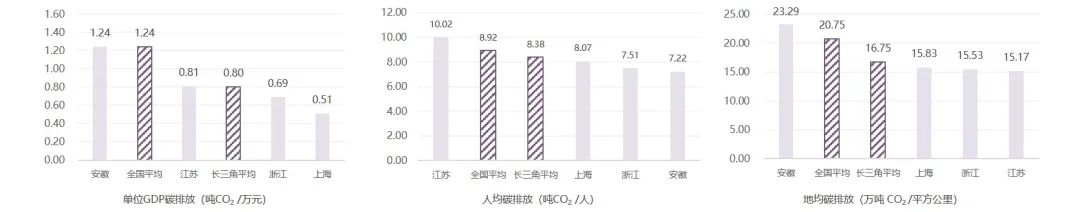

02 碳排放强度指标较优,整体领先全国

长三角地区碳排放绩效优良,整体领先全国。长三角地区单位 GDP 碳排放约为全国平均水平的 2/3,地均碳排放约为全国平均水平的 4/5,人均碳排放约为全国平均水平的 9/10。

省级层面上来看,浙江省单位 GDP 碳排放、地均碳排放、人均碳排放均名列第三;上海市单位 GDP 碳排放最低,地均碳排放、人均碳排放中等;江苏省人均碳排放最高,单位 GDP 碳排放中等,地均碳排放最低;安徽省单位 GDP 碳排放、地均碳排放均为最高,人均碳排放最低。

2019 年长三角三省一市碳排放强度对比

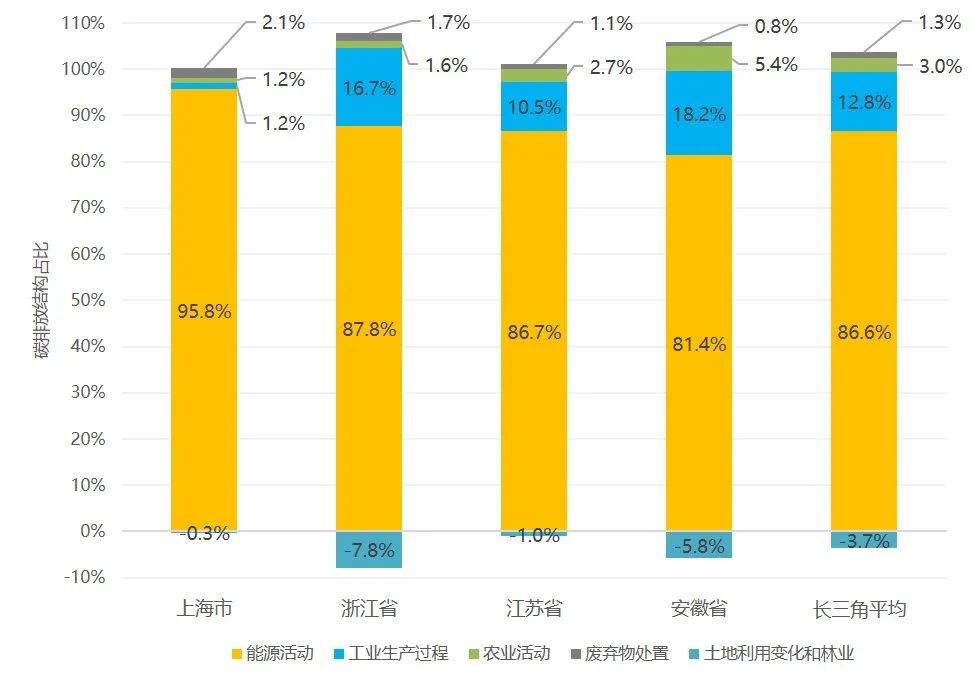

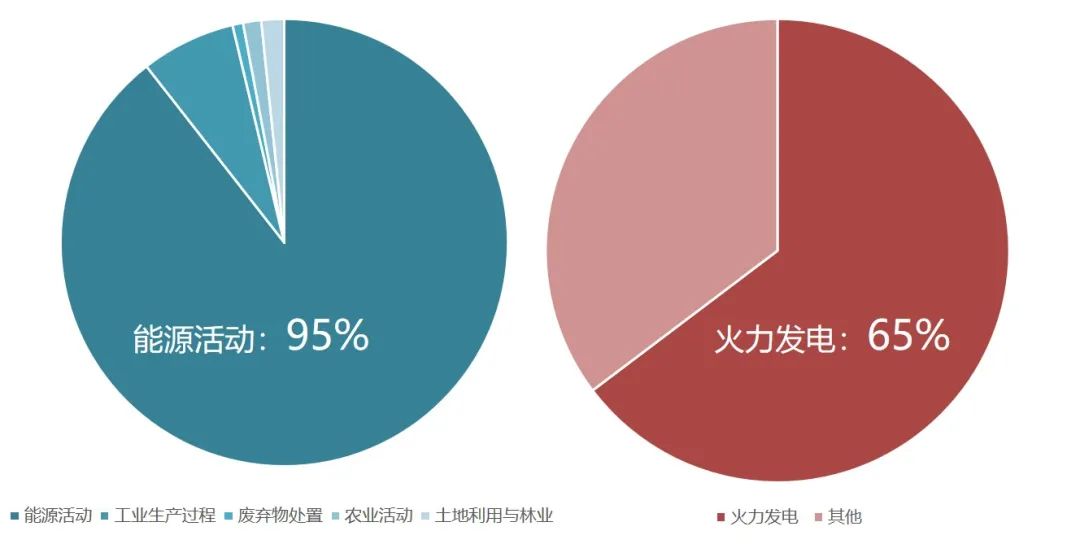

03 能源碳排放占比高,能源消费高碳化

能源活动是长三角地区碳排放的主要来源,贡献了总碳排放量的 86.6%;其次是工业生产过程,碳排放占比达到 12.8%。按照传统三大领域来计算,能源工业、工业与建筑业、交通运输三大领域的碳排放占总碳排放量的比例分别为 48%、36% 和 11%。能源消费结构中煤炭与油占比为 86%,这是能源活动维度碳排占比高的主要原因。清洁能源利用占一次能源的 6.2%,显著低于全国平均水平 25%。

2019 年长三角三省一市碳排放结构图

04 碳排放增量结构明显变化,省际呈现两种路径

从 2010 到 2019 年,长三角碳排放总量增加了 2.78 亿吨。能源活动维度碳排放增加了约 2.84 亿吨,增加最多,其中能源工业碳排放增加了约 2.1 亿吨,交通运输碳排放增加了约 0.7 亿吨;其次是工业生产过程维度,碳排放增加了约 0.4 亿吨;土地利用与林业二氧化碳吸收量增加了约 0.3 亿吨。

沪浙产业转型与清洁生产推动减碳。沪浙都在大力推进产业结构调整,积极实施清洁生产改造,2010-2019 年上海市和浙江省的二产比例分别下降了 14.5%和 9.0%。上海市积极纳管重要碳排放企业,通过刚性指标约束碳排放量,同时大量引入三峡绿电,提高清洁能源消费占比。浙江省大力推动数字经济与实体经济融合发展,促进产业转型,大力推进山林修复与保护,土地利用变化和林业吸收二氧化碳量增加了约 1300 万吨。

苏皖高耗能产业扩容导致碳排放量增加。2010-2019 年江苏省和安徽省火力发电扩容分别达到 1100 亿度和 1200 亿度,增加碳排放量约 9000 万吨和 10000 万吨;另外江苏省钢铁、石化等产业扩容推动碳排放量增长 2984 万吨,安徽省的水泥产量增加约 6100 万吨,碳排放量增加 2525 万吨。

2010-2019 年长三角碳排放量变化(万吨 CO2)

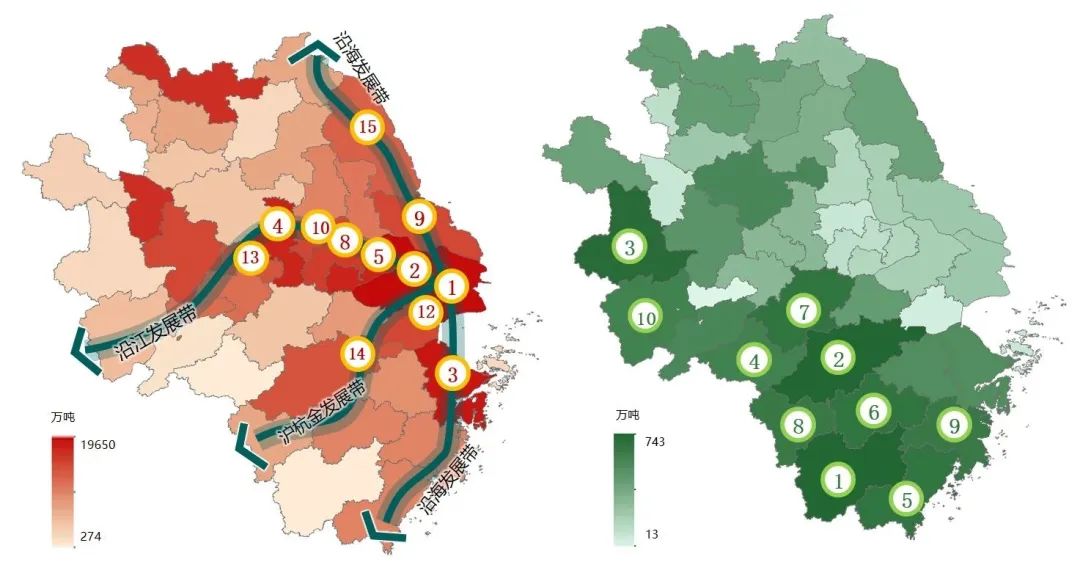

05 碳源与碳汇空间分异明显,碳汇增长“量质并举”

碳源规模高的城市主要沿江沿海分布,与长三角城市发展带的空间结构高度一致。沿海发展带聚集了碳源总量第 1(上海)、3(宁波)、9(南通)、12(嘉兴)、15(盐城)名的城市;沿长江发展带聚集了碳源总量第 1(上海)、2(苏州)、4(南京)、5(无锡)、8(常州)、10(镇江)、13(马鞍山)名的城市。

碳汇规模高的城市主要分布于皖南、浙西南等生态屏障地区,包括国家重要生态功能区浙闽山地生物多样性保护与水源涵养功能区、天目山-怀玉山区水源涵养与生物多样性保护功能区。十三五期间长三角森林面积增加幅度为 8.11%,森林蓄积量的增加幅度为 67.13%,森林覆盖率和森林蓄积量“双增”推动碳汇增长。

2010-2019年长三角三省一市碳排放总量变化

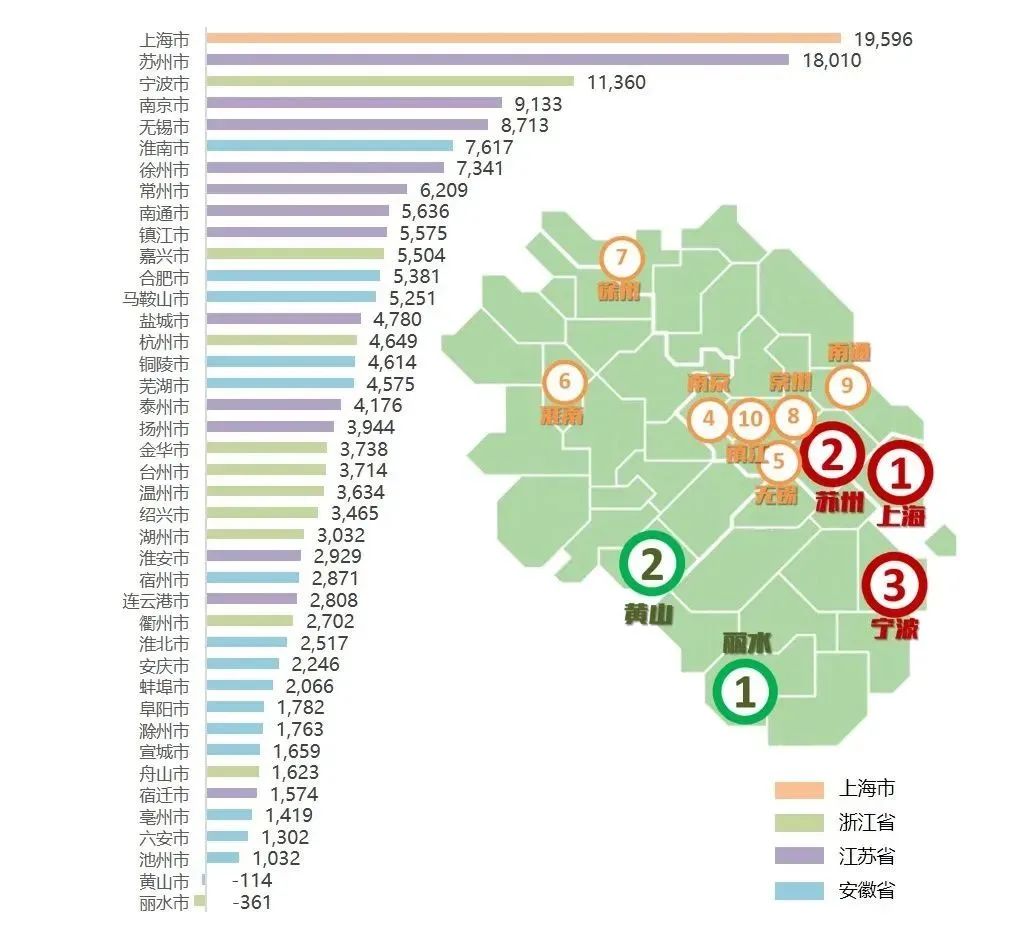

06 碳排放总量前十城市苏多浙皖少

2019 年长三角碳排放总量前十的城市中,有江苏城市 7 座,浙皖城市各 1 座,苏多浙皖少。江苏省碳排放占到长三角碳排放的 43%,城市的碳排放总量也相对较高。碳排放总量前十的城市中,上海、苏州、宁波、南京的碳排放总量稳居前四,成为“碳排四巨头”,碳减排的任务较为艰巨;黄山、丽水双双实现碳中和,并称“碳和双雄”,减碳工作卓有成效;淮南、铜陵、马鞍山则是单位 GDP 碳排放、地均碳排放、人均碳排放位列前三的“三高城市”,需要推动产业转型发展。

2019 年长三角城市碳排放量(万吨 CO2)

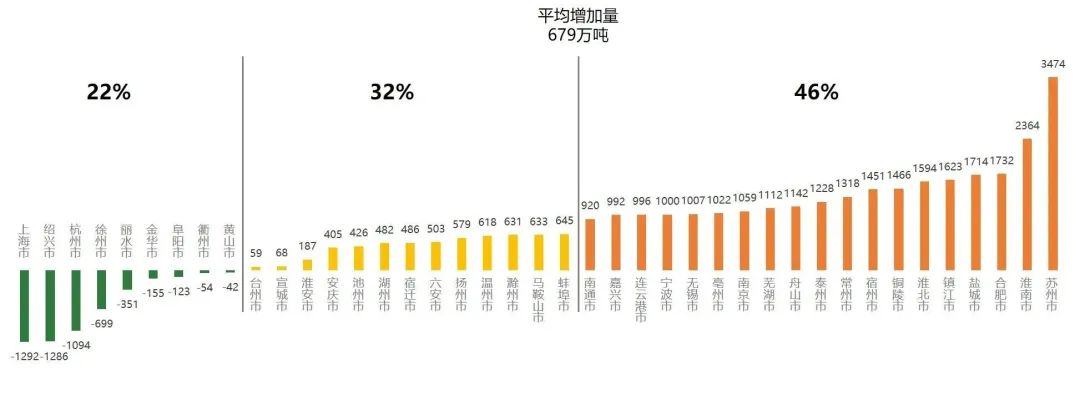

07 多数城市碳排放仍在增长,苏皖城市增幅较高

2010-2019 年,长三角城市的碳排放量呈增加趋势,32 座城市碳排放量仍在增长。其中,江苏有 12 座碳排放量增长的城市,碳排放量平均增加值为 1216 万吨;安徽有 14 座,碳排放量平均增加值为 1004 万吨;浙江有 6 座,碳排放量平均增加值为 715 万吨。苏皖两省碳排放增加的城市数量多、增幅高。以碳排放平均增加值为标准对 32 座碳排放增加的城市再次细分,有 19 座碳排放大量增加的城市,其中江苏城市 9 座,安徽城市 7 座,浙江城市 3 座。

同期,长三角地区有 9 座城市碳排放量减少,分别为上海市、绍兴市、杭州市、徐州市、丽水市、金华市、阜阳市、衢州市和黄山市,这些城市是长三角低碳发展的先行者。

2010-2019 年长三角城市碳排量变化情况(万吨 CO2)

08 碳排增长城市大多源于能源生产规模增加

分析碳排放增加前十的城市,可以发现能源活动维度的碳排放平均增加值达到 1708 万吨,占到了碳排放总量平均增加值的 95%,其中,火力发电占能源活动碳排放比例为 65%。一方面,苏州、合肥等城市由于经济社会快速发展使得本地用电需求提升,驱使城市扩大本地能源生产规模,同时城市能源结构的转型速度较为缓慢;另一方面,淮南、淮北等城市基于资源禀赋或区位条件,承担了“区域电源”的功能,为周边地区供电,导致能源火力发电量不断增加。

碳排放增加前十城市的增量结构(左)、碳排放增加前十城市火力发电占能源活动碳排放比例(右)

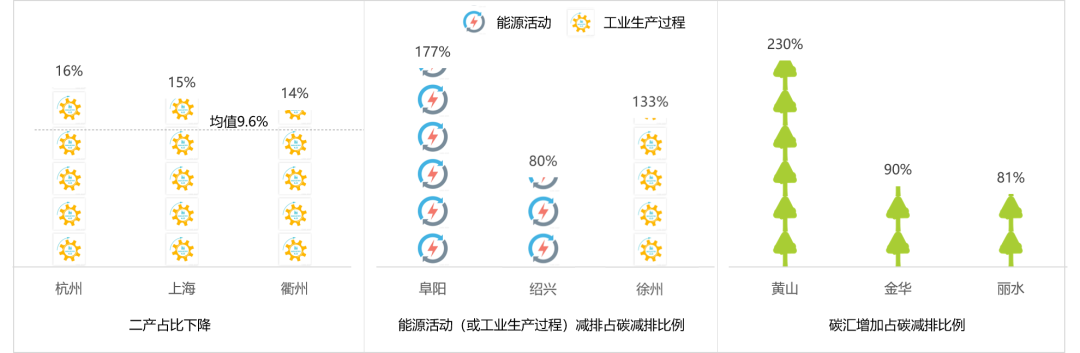

09 碳排放减少城市依靠转型、节能与增汇等多维度推动减碳

分析碳排放减少的 9 个城市,其减碳的路径存在差异性,总体上可以分为三类。上海、杭州、衢州是“转型三强”,通过推动产业结构转型的方式降低工业用能,从而减少碳排放,杭州、上海、衢州的二产占比下降分别为 16%、15% 和 14%;绍兴、阜阳、徐州为“节能三强”,依靠节能减排提高能源利用效率,绍兴和阜阳能源活动减排分别占碳减排的 80% 和 177%,徐州工业过程减排占碳减排的 133%;金华、丽水、黄山则是“增汇三强”,深度挖潜碳汇增长能力,进一步提升二氧化碳吸收量,黄山、金华、丽水的碳汇增加占碳减排比例分别为 230%、90% 和 81%。

碳排减少九市各维度碳排变化

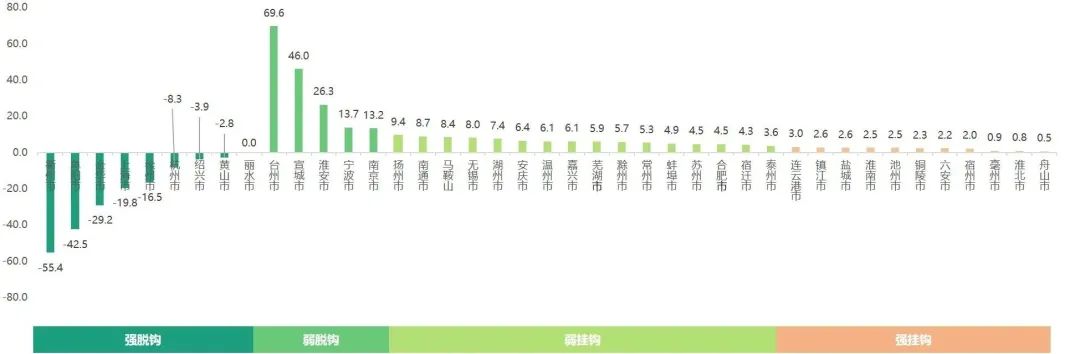

10 部分城市经济发展与碳排放增长逐渐脱钩

将城市 GDP 增速与碳排放增速进行关联,观察长三角城市经济-碳排放的脱钩程度,可以分为强脱钩、弱脱钩、弱挂钩和强挂钩四种类型。上海、杭州等9座碳排放减少的城市已经实现了经济-碳排的强脱钩,经济增长的同时实现了碳排放减少;台州、宣城、淮安、宁波、南京等 5 座城市 GDP 与碳排放实现弱脱钩,即 GDP 增速为碳排放增速的 10 倍以上;16 座城市经济-碳排放弱挂钩,即 GDP 增速为碳排放增速的 3-10 倍;11 座城市经济-碳排放强挂钩,即 GDP 增速为碳排放增速的 3 倍以下。

长三角 41 市 2010-2019 年 GDP 增速与碳排放增速比值

01 以城市群为整体,建设更韧性的能源协同网络

重塑地区的能源供给格局,以长三角为整体,建设更韧性的能源协同网络。构建匹配可再生能源供给的能源输送通道,推动绿色电力区域内优化配置,特别是沿海的风电、光电、核电的超高压输电走廊,确保沿海可再生能源发电的及时输出与利用。通过抽水蓄能电站、天然气调峰电厂对区域电力供需进行调节,同时建设匹配大规模风能发电、太阳能发电的智能电网,保障供电的安全稳定运行。

02 优化能源结构,构建清洁高效的能源体系

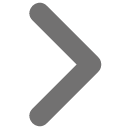

构建安全低碳的可再生能源体系,全面推动盐城、连云港等地区的风能和淮南、淮北采煤塌陷区等地区的太阳能利用,推进水电绿色发展,推广生物质能、地热能等开发利用,提升可再生能源利用率。探索清洁能源开发,在确保安全的前提下,安全有序地发展台州、连云港核电,提升天然气管道覆盖率,将天然气作为煤炭的替代能源。提高能源利用效率,优化能耗“双控”制度,强化能源利用总量的刚性管控要求,进一步完善能源管控体系,提高智慧能源管理水平。

03 促进产业转型,寻找低碳产业发展机遇

优化提升工业结构,推动传统行业低碳绿色发展,有序淘汰高耗能产业,加快建设低碳产业链条与低碳产业园区。深入探索绿色建造全流程的产业机遇,发展超低能耗建筑建材、装配式建筑产业,推动绿色建筑产业创新。加快构建南通风电等新能源装备的绿色制造产业链,寻求新能源发电装备制造产业机遇,并警惕生产过程中的碳排放增加。加快电池技术创新,进一步深化发展新型储能产业。重点培育上海、合肥等城市新能源汽车整车制造,拓展相关的上下游汽车产业链。加快应用数智技术,推动数字化、智能化、绿色化融合发展,培育智慧信息产业赋能低碳管理。

04 建设绿色交通,推动交通运输低碳发展

应推动以铁路、水运为骨干的多式联运,推进工矿企业、港口、物流园区等铁路专用线建设,增加铁路和水运在综合运输中的承运比重。积极扩大氢能、生物质燃料等新能源、清洁能源在长三角地区交通运输领域的应用,重点在上海、苏州等城市探索氢能汽车的使用。加快建设长三角综合立体交通网,加大城市对地铁、轻轨、电动巴士以及高速铁路的投资比例,有效降低乘客出行的能源强度。同时倡导绿色低碳出行,加快城市轨道交通、公交专用道和快速公交系统等大容量公共交通基础设施建设,构建自行车专用道和行人步道等城市慢行系统,打造“步行友好”的城市交通体系。

05 发展绿色建筑,积极推进低碳城区建设

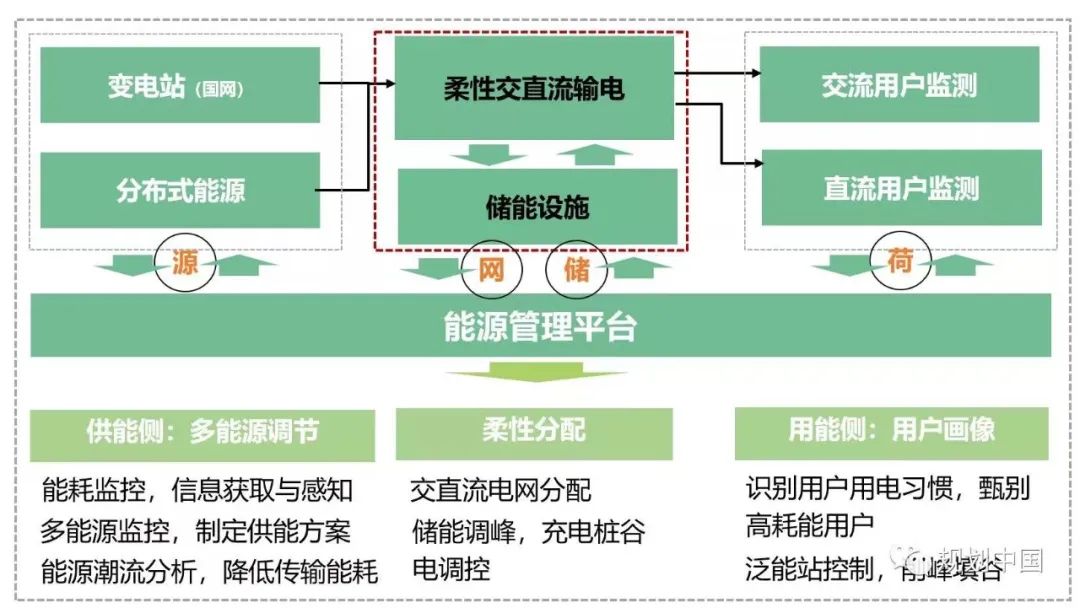

遵循因地制宜的原则,编制科学合理、技术适用、经济实用的绿色生态专业规划,强化上海等低碳城区的连片建设。建立以绿色低碳为导向的城乡规划建设管理机制,制定建筑拆除管理办法,杜绝大拆大建,鼓励建设绿色城区、绿色社区。同时全面推广绿色建筑建造的“江苏模式”,建设高品质的绿色建筑,制定并逐步提高建筑节能标准,加快发展超低能耗建筑,积极推进既有建筑节能改造和建筑光伏一体化建设。推广绿色低碳建材和绿色建造方式,加快推进新型建筑工业化,大力发展装配式建筑,推动建材循环利用,强化绿色设计和绿色施工管理。

06 提升森林蓄积量,推动碳汇增长与增值

长三角发展需保证充足的蓝绿空间,保证自然碳汇总量,构建城绿相融的城乡格局,稳固现有森林、湿地、海洋等系统的固碳作用。推动生物多样性保护与山水林田湖草系统治理,优化碳汇空间格局,推进生态绿道和绿色游憩空间等建设。强化长三角森林资源保护,实施森林质量精准提升工程,提高森林面积和质量。增加乔灌木比例和林地郁闭度,提高林木蓄积量,提升林地碳汇总量,加强皖西大别山区和皖南-浙西-浙南山区生态修复,构筑长三角生态屏障。

07 进一步完善碳市场规则,提升减碳经济价值

依托上海碳交易市场的建设,进一步扩大碳市场交易主体,扩充碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单。强化碳市场的约束力,采用法律法规的形式推进市场管理。激发基于碳信用的自愿碳市场活力,推动实施土地利用与林业建设的减碳措施,提升丽水、黄山等碳汇贡献地区的减碳能力,推动实施受损矿山的生态修复治理。推动新能源利用通过 CCER 的认证,并将签发的减排量在平台上进行碳交易,提升新能源利用的经济可行性。同时,积极促进建立碳普惠机制,提升城乡居民开展减碳工作的参与度。

中国城市规划设计研究院

碳中和行动联盟

总策划 | 孙 娟,林辰辉

执行策划 | 谢 磊,罗 瀛,毛 斌

研究团队 | 杨鸿艺,董韵笛,秦 潇,方慧莹,

戚宇瑶,鲍倩倩,谈 力

排版 | 毛 斌,秦 潇,方慧莹,杨鸿艺,李诗卉

审核 | 陈 勇

– THE END –

来源:申客思享会 .

中规院牵头编制的上海市《新城绿色低碳建设导则(试行)》发布

上海低碳街区的技术实践——以数字江海低碳总控为例

“双碳”目标下的规划技术探索——基于中规院上海分院相关科研与实践

原文始发于微信公众号(规划中国):中规院与碳中和行动联盟共同发布《长三角城市碳排放报告》

规划问道

规划问道