北京在历史上是一个水网密布、河湖众多的水乡城市,因水而生、因水而兴。“水”承载着京城的漕运,滋润着皇家的园林,维系着百姓的生活,丰富着文人的诗歌……“水”为北京城市的发展提供水源、保障补给,同时也在“润物无声”的存在中塑造着北京城的灵魂,给北京城带来生命和活力。

在漫长的历史变迁中,北京城曾经水网纵横的景象已积淀成一种城市印迹,这些“水迹”承载着北京的水韵风情,见证着城市的沧海桑田。“京城水迹”栏目,以水寻史,于水观城,旨在向大家讲述京城河湖水系的历史风韵、发展变迁,让更多的人了解北京城的水文化。

一座以“玉河”为名的古庵,紧邻玉河故道,为我们娓娓道来它与古都、大运河之间的故事。

闹市中发现古庵遗址

漫步于游人如织的地安门东大街,一座规整方正的古建院落吸引了人们的目光。它紧沿碧波流淌的玉河而建,位于东不压桥胡同南口西侧,北京市第九批市级文物保护单位,这就是与京杭大运河关系紧密的玉河庵。

玉河庵关帝殿和门前的石碑 (1931 年)

玉河庵是京杭大运河沿岸重要的附属遗址,它的面貌随着“北京玉河历史文化恢复工程”而逐渐呈现在世人面前。2007年,北京市文物研究所对北京玉河遗址进行考古发掘,玉河庵的建筑遗址被整体确认。根据《北京玉河2007年度考古发掘报告》,玉河庵位于地安门东大街路北,沿玉河东岸修建,庵为长方形,坐西北面东南,原有两进院落,山门一间,前殿三间,后殿三间,东、西配殿各三间。

发掘时,在一片居民拆迁的断瓦残垣间,玉河庵的前殿和后殿仍存,山门、东配殿和西侧围墙仅剩遗址,剩余建筑房基已难觅其踪。尽管如此,残存的铺地青砖、如意石台阶、出土的龙首鸱吻、错缝垒砌的围墙残基,还是让人们感受到这座寺庙曾经的生命力。特别是发掘出一块汉白玉雕刻的玉河庵碑残碑和浮雕四条蟠龙的碑首,为我们了解这座在北京城市水系中有着重要位置的古庵提供了更多资料。

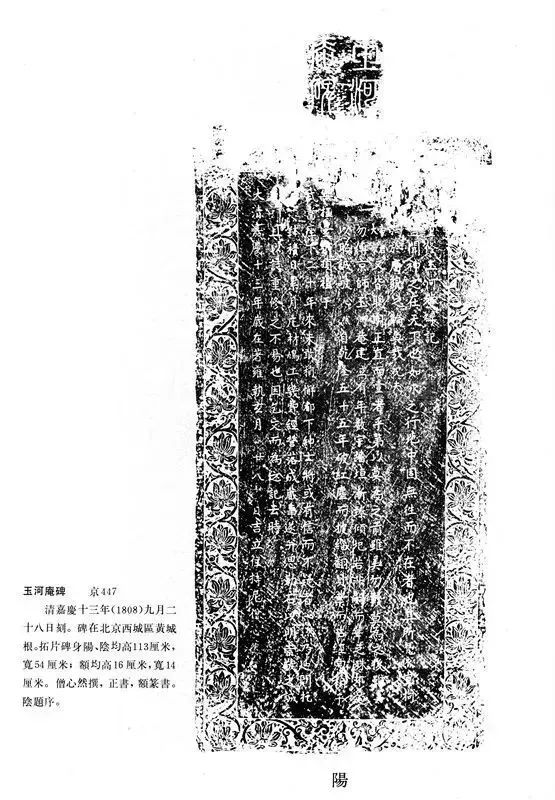

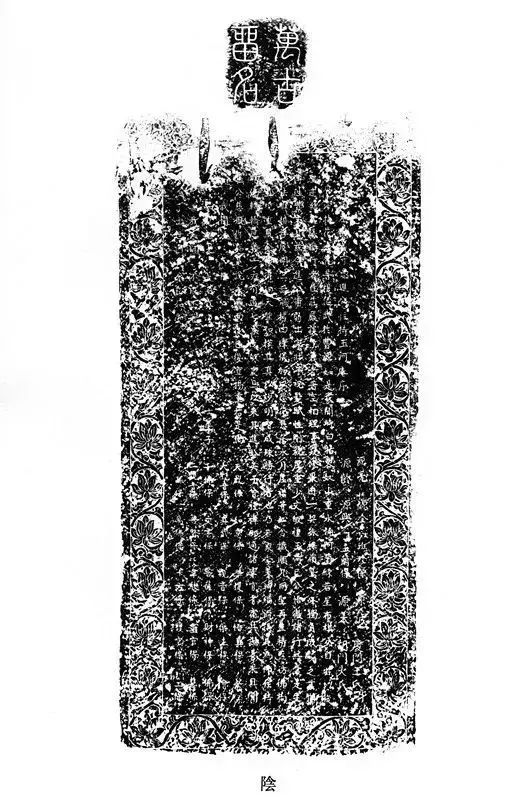

玉河庵碑

玉河庵建于何时?考古过程中发现,玉河庵的西墙紧沿清代玉河东岸修建,这说明玉河庵的修建是在清代大规模整修玉河堤岸之后。在《北平研究院北平庙宇调查资料汇编》中记载,20世纪30年代时玉河庵中曾有康熙五十五年(1716年)铸造的小铁钟,铭文“供奉东步樑(梁)桥玉河庵”,这又将玉河庵的建造年代至少提前到清康熙朝。

清嘉庆十三年《玉河庵碑》拓片

在雍正年间僧录司制作的庙册中记载,在东步梁桥(又称东不压桥、东步粮桥)有一座“玉和庵”,它殿宇六间、禅房十三间。乾隆年间的庙册载玉河庵为尼僧庙,也就是由尼姑来住持和修行的庙宇。20世纪20年代以后,曾是北京城重要运河水道的玉河被砌为暗沟并建成马路,但玉河庵并未被废弃。《东华图志》记载,一直到20世纪50年代,庵内佛像、香炉、匾额均存。1985年调查时,庙山门已经拆除,二正殿尚存,配殿已改建,佛像等法物踪迹全无。1998年,平安大街施工过程中发现城砖砌筑的河堤遗址和水兽,被废弃已久的玉河堤岸重现世间。当时玉河庵前殿作为工厂使用,后殿则变为民居,早已丧失庙宇功能。

那么,存续了三百余年的玉河庵和大运河之间有什么关系?它又与京城百姓生活有何关联呢?

与大运河文化互利共生

古老的京杭大运河延续了2500年,绵延1797公里,是中华民族团结、进取、生生不息精神的象征,是中华文明贡献给世界文明的伟大工程。《世界遗产名录》“中国大运河”58处遗产点中,北京市有河道遗产点4个,“玉河故道”为其中之一。作为玉河沿线的文化遗存,玉河庵与大运河的时空维度紧密相连,诉说着京城历史的沧海变迁。

在地理维度上,玉河庵位于北京城市运河水系中的重要位置。从运河区段位置看,玉河是大运河通惠河的一段。自元代直至近代,通惠河都是北京漕运、防务和供排水系统的重要河道,其中玉河庵所在位置在明清时期属于皇城范围,又是大运河通过北京中轴线重要节点万宁桥的重要河段,玉河庵在运河水系中可称占据“黄金地点”。

在大运河水利工程上,玉河庵西侧是澄清中闸所在地。大运河曾有闸关24座,是调节水流、控制水量、保证船只航行的重要枢纽工程。驶至澄清中闸,航行已久的船只距离终点什刹海码头仅有一步之遥,此时各方关心的是船舶是否能顺利靠岸,商品是否能顺利交易,玉河庵正好为繁忙的官家、商户和行会提供了必要的活动空间。

从玉河庵看玉河故道与澄清中闸

(2018年 作者摄)

从城市交通和商业看,玉河庵紧靠东不压桥。在明《京师五城坊巷胡同集》中,其又名布粮桥,因布匹和粮食交易的集市而得名。大运河河道的便桥、码头有利于交通及货品交易,是繁华热闹、人群密集的地方,几百年来玉河庵的香火旺盛,与大运河和京城商业的繁盛息息相关,二者互利共生、相得益彰。

玉河庵名称的变迁也反映了大运河动态发展的过程。玉河之名始于明朝初年,其前身是元郭守敬修建的通惠河。明代沈榜《宛署杂记》记载:“玉河,在县西二十里,源出玉泉山,流入大内,出都城东南,注大通河。”它指出了玉河的两个特点:第一,水源来自玉泉山;第二,专指从玉泉山至大通桥(位于东便门外)的一段运河河道。玉河庵内康熙五十五年“供奉东步樑(梁)桥玉河庵”小铁钟,以金石史料证明“玉河”的概念和范围在清初已被广泛认知。乾隆《京城全图》上,玉河庵被记为“御河庵”,强调东不压桥以南的玉河被圈入皇城,与内、外金水河等皇家用水合流,作为皇城供排水的专有河道。“御河庵”名称的出现,正是玉河在逐渐失去漕运功能后,其拱卫皇城的作用被普遍认同的体现。

乾隆《京城全图》上的玉河庵与玉河

与市井生活息息相关

北京寺庙星罗棋布,类型多样,玉河庵既没有皇室贵胄资助,也不是地方志中热闹庙会的所在,然而玉河庵与京城城市生活关系极为密切。

20世纪30年代玉河庵文字调查

首先,玉河庵与京城米面行具有天然联系。明清以来,米面行的航运输送、加工交易,多依赖城市水路。玉河庵所处位置靠河道、近码头、守闸关,庵内正殿又供奉着商贾推崇的武财神——忠义诚信的关帝,这些均符合米面行业的发展需求。1952年,在北京市工商局私营企业登记档案中记载,玉河庵住持安海是西单北大街“增盛永米面粮食店”的重要投资人。此商号主营加工米面杂粮,兼营油盐、醋酱、杂货、青菜、腌制品等,总投资额二亿六千万元,其中安海投资了五千二百万元,是30位投资人中出资最多的。

20世纪30年代玉河庵平面图

其次,玉河庵见证了京城民族文化交往融合。庵内康熙五十五年(1716年)、乾隆四十一年(1776年)新铸铁钟、铁鼎;嘉庆八年(1803年)重修殿房,并为关帝殿立“忠立天威”木额;光绪十四年(1888年)又重修后殿。特别是嘉庆十三年(1808年),住持心然延门拓钵募化,得京城众善之资重修寺庙,立玉河庵碑为记。在其碑阴记载信众中,有天启保、大观音保、千佛保、子孙保、如意保等题名二十余人,这些颇具宗教色彩的名字,正是濡染佛道信仰的满族人在幼年时为驱散痘疫、以防早殇而取的“庙名”。京城各族在玉河庵捐资建庙、修葺殿宇、立碑撰楹的文化活动中加强了彼此的社会联系。

如今,古老的玉河故道已从暗河变为明河,玉河庵矗立于绿柳带水、游人信步的城市公园中,焕然一新。

内容来源:北京日报副刊

作者:关笑晶,北京市社科院满学研究所

相关阅读

京城水迹 | 古河新生,北京与大运河的不解之缘

京城水迹 | 北京“母亲河”曾叫“无定河”!引水过程,一文揭秘

京城水迹 | 东便门外的养鸭户与千里之外的漕粮

移山、引水,北海琼岛的建成竟费了这么大功夫

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):京城水迹 | 闹市中发现的古庵,竟在运河水系中占据着重要一环?

规划问道

规划问道