深圳经济特区成立四十年来,由一个小渔村发展成为具有全球影响力的国际化大都市,创造了举世瞩目的发展奇迹。在深圳发展的过程中,科技创新起到了核心作用,在2021年中国城市科技创新发展报告中排名第二。

《中国城市科技创新发展报告2021》

目前,中国已连续三年国际专利申请总数超过美国,居世界第一,深圳则连续17年居全国第一。在国际企业专利申请排名前50名中,深圳企业上榜数量7家,占中国上榜企业半数以上。

中国企业PCT国际专利申请量国际前50名排名

取得如此成绩,依赖于深圳科技创新的两大特点,一是深圳的科创形成以企业为主体的“六个90%” ,90%以上的研发机构设立在企业,90%以上的研究开发人员集中在企业,90%以上的研发资金来源于企业,90%以上的职务发明中的专利出自于企业,90%以上的创新型企业是本土企业,90%以上的重大科技项目发明专利来源于龙头企业,这六个90%能够推动科技成果快速转化。第二个特点是深圳历届政府一直重视科创发展,颁布鼓励民间科技企业的18号文;颁布改革创新促进条例,以立法形式鼓励创新、宽容失败;颁布知识产权保护条例等等,以立法方式鼓励创新。

01

深圳科创发展历程

改革开放至今,深圳持续推进科创发展,从“三来一补”走向全过程创新链条。其科创发展大致可以分为四个阶段。

1979-1991年的科创起步阶段

特区成立之初,国际关系缓和,全国改革开放呈现“大气候”,这时,深圳积极引入“三来一补”企业,推动了特区内产业快速发展,为深圳科创发展奠定了坚实的产业基础。1987年颁布18号文,鼓励兴办民间科技企业,直接推动华为、中兴等一大批知名科技型民营企业的创办。这个阶段解决的是特区创办与发展的问题,奠定了深圳科创的基础。

1982年建设的以电子轻工为主的上步工业区

1992-2007年的模仿创新阶段

1992年南方谈话后,推动特区政策普惠化,“三来一补”企业外迁至东莞等地区。与此同时,全球电子信息产业浪潮兴起,国际产业梯度转移,大量外资涌入,深圳进入产业转型期。90年代初,华强北依托外资建立了完善的电子信息产业集群,模仿创新成为深圳这一时期的主要特征,其电子产品热销印度和非洲等国家。21世纪初受IT产业收缩和金融危机影响,电子信息行业进入衰退期。

2002年,深圳本土发展起来的三大企业华为、中兴和平安相继宣布前往上海。2002年与2003年,深圳围绕适度重型化战略,试图找寻新的发展方向,相继准备落位汽车产业和与惠州对接的大石化项目配套和精细化工等产业,但最终都以失败告终。

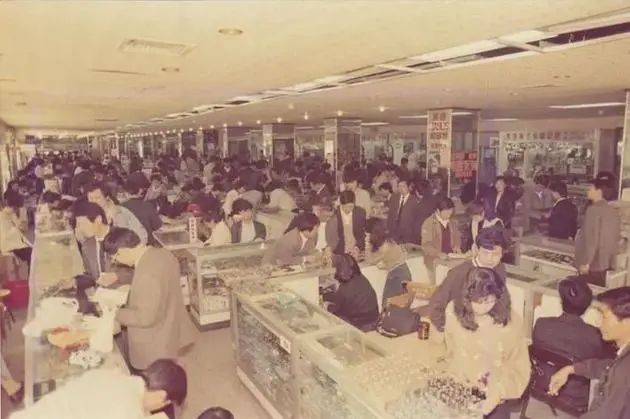

1995年华强北商贸区盛况

2008-2018年的自主创新发展阶段

2008年,受全球金融危机的影响,深圳“山寨”产业迅速凋零,模仿创新亟需转型。这一时期,全球金融危机促使深圳产业转型自主创新,2008年,在政府推动下,深圳开始发展战略性新兴产业,布局了七大战略性新兴产业和四大未来产业,抢占产业结构调整和转型升级的先机。2009年到2018年,深圳战略性新兴产业的GDP占比从26.70%上升到37.80%,实现了深圳产业转型的跨越式发展,成为深圳经济发展和产业升级的主引擎,大大提升了深圳现代产业发展的能级。

在这个阶段,深圳高瞻远瞩,布局高新技术产业园及重大产业平台,为深圳产业转型升级“腾笼换鸟”。深圳出台“两个百平方公里”实施方案,即保留提升100平方公里工业区,整备改造100平方公里产业空间;规划18个重点片区,国企主导整体建设,保障空间品质,保障创新产业空间。

深圳18个重点片区

2019年至未来的科学创新发展阶段

近年来,受国际形势等因素影响,深圳从应用创新转向全过程创新。华为、中兴等企业关键技术遭受西方“卡脖子”,科创发展陷入瓶颈。这一外部因素也倒逼深圳从应用创新转向全过程创新,重点加强基础研究,打造光明科学城等重大创新平台,推动源头创新;同时,深圳通过“工业上楼”“沿途下蛋”等一系列举措,加速促进科研成果的市场转化,推动创新成果迅速落地,进一步推动应用创新。

02

支撑深圳科创发展的五大体系

产品配套体系方面形成完整的产业链条

基于强大的产业集群,深圳构建了相互支撑的产业生态体系。近年来,深圳聚焦8条先进制造业产业链,持续推进“链长制”,针对产业链条上下游的关键环节进行技术攻关,促进重点产业升级,推动深圳产业向全球价值链高端发展。

人才支撑体系是科创发展的第一资源

深圳的创新主体是多元化的,形成了创业的“新四军”,即海归系、以“孔雀人才计划” 为代表的国内南飞创业的“孔雀系”、以“创二代”新生代为代表的深商系、以腾讯华为等为代表的高科技企业 “裂变”创业系。

为增加深圳的人才竞争力,深圳努力争取大学落位深圳,建设国际学校,构建本土人才培养体系。依托深圳市高新技术产业园区,建立虚拟大学园,为企业量身订做的订单式人才培养体系,累计培训各类人员32.6万余人。截至2021年,累计孵化科技企业3000多家,上市公司39个。

自2011年始,深圳相继推出多项人才服务计划,如“孔雀计划”、“十大人才工程”和“鹏城英才计划”等,并于2021年在全市推出人才个税25%封顶政策(前海个税15%封顶)。近年来,为进一步吸引高层次人才,深圳人才政策由普惠制转向靶向制,制定高精尖缺人才目录清单、全球悬赏“揭榜寻聘制”和设立“人才伯乐奖”等措施。

产业园区体系为科创提供良好的空间载体

深圳是最早成立高科技园区的城市,从八十年代的科技工业园到九十年代的高新技术园区,再到近年的“十八个重点片区”等,深圳在积极统筹产业园区规划引导产业发展。

截至2022年6月,深圳市共有各类产业园区5024个(未计深汕合作区和大鹏新区),深圳75%规模以上企业和80%规模以上工业产值集中于产业园区。产业园区是深圳经济发展的空间载体和推动引擎,在深圳产业结构转型升级、促进城市高质量发展过程中发挥关键作用。

深圳产业园区分布图

同时,深圳首创了国企操盘大产业园区建设运营的模式,为中小微企业提供空间载体和市场化、专业化的服务。

国企操盘大型产业园区分布图

金融服务体系为科创插上翅膀

2022年3月,深圳在 “全球金融中心指数(GFCI)”中位列第10位,9月榜单排名上升1位,位列第9,细分领域中“银行业”排名第一,“金融业”排名第二,仅次于纽约。

深圳建立了完善的金融服务体系,包括持牌机构、新兴机构、相关配套机构以及深交所这一全国性资本市场要素。为更好地帮助企业融资,90年代起,深圳就创立了高新投和创新投,通过融资担保和直接投资两种方式为企业提供资金支撑,截至2022年初,累计为4万多家企业提供超过8000亿元的担保服务,已投资项目一千余个,扶持超过550家企业在海内外市场公开挂牌上市。

高科技交易体系是科创对接资源的桥梁

高交会是深圳鼓励硬科技创新的缩影。高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体,重点展示节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等领域的先进技术和产品。众多小微企业通过初创科技展,实现了从技术创新、产品创新到对接资本的一站式服务体验,促进“好项目”找到“好资源”,腾讯、朗科、优必选等,均从高交会获得了资金支持。

历届高交会主题

03

思考与启示

可借鉴国企操盘大产业园区建设

国企操盘进行土地成片连片开发,可更便捷地对接政府和商业资源,同时为中小微企业提供市场化、专业化的服务,形成产业集聚效应,保障空间品质和服务配套水平。

人才政策由普惠制转向靶向制

坚持以市场需求为导向,通过制定高精尖缺人才目录清单、全球悬赏揭榜寻聘、设立人才伯乐奖等方式招引高层次人才。

构建全过程生态链

加强“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”链条对于科创发展的支撑作用。一方面,以法定形式明确政府投入基础研究和应用基础研究的资金比例;另一方面,建立科技成果“沿途下蛋”高效转化机制,形成前后贯通的成果转化体系。

形成产业链整体优势

聚焦重点产业链,绘制产业集群招商清单,进行精准招商。同时大力引进大型央企国企、世界五百强外企、骨干民企,建立“头雁引领群雁飞”的产业生态,构建高质量发展的现代产业体系。

供稿|深圳研发中心

审核|总工程师办公室

编辑|办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):城市眼|深圳为什么特别能创新?

规划问道

规划问道