1

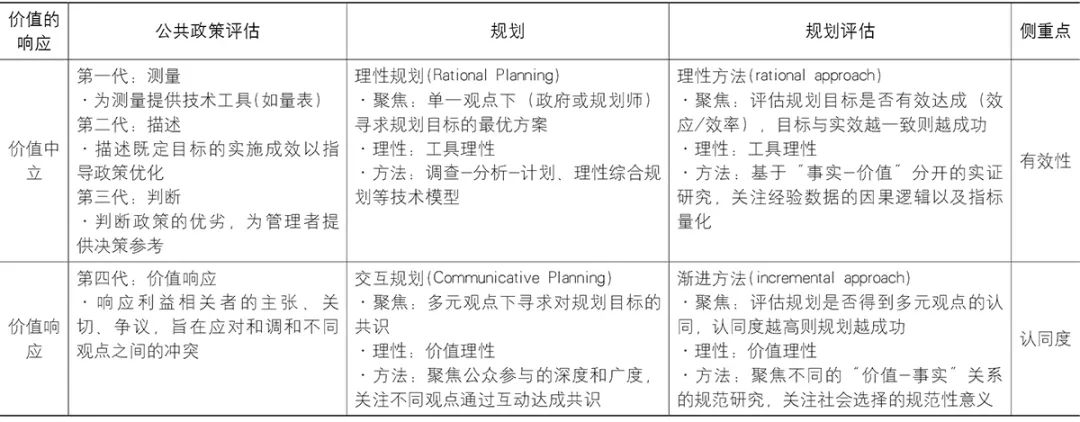

背景:规划评估面向“多元价值”

随着推进国家治理能力现代化战略的提出,城市治理进入重构期,更加强调多元主体协商共治。规划评估通过对规划涉及的多元利益矛盾进行鉴认、评价、协调,成为提升城市治理水平的重要工具。然而,规划评估实践多聚焦技术和实效,例如评估规划编制的规范性和科学性,或评估“规划-现状”一致性及实施后果和影响,而价值评估相对缺乏。规划涉及利益的复杂性和多向性特征明显,基于怎样的价值协调多目标、多资源、多利益主体,从而提升认同度以保障实施,始终是理论和实践的难题。

本文尝试探讨三个问题:(1)基于“城市人”理论如何构建体现中国特色的规划评估原则;(2)如何将这种原则用S-CAD方法演绎以形成可操作的评估路径;(3)这套原则及方法在实际案例中如何应用。

2

难题:面向“多元价值”如何整合有效性与认同度?

资料来源:笔者根据文献古贝 E G,林肯 Y S. 第四代评估[M]. 秦霖,蒋燕玲,译. 北京: 中国人民大学出版社,2008. 和 梁鹤年. 政策规划与评估方法[M]. 北京: 中国人民大学出版社,2009. 整理。

3

破题:基于“自存共存平衡”人本逻辑的S-CAD方法

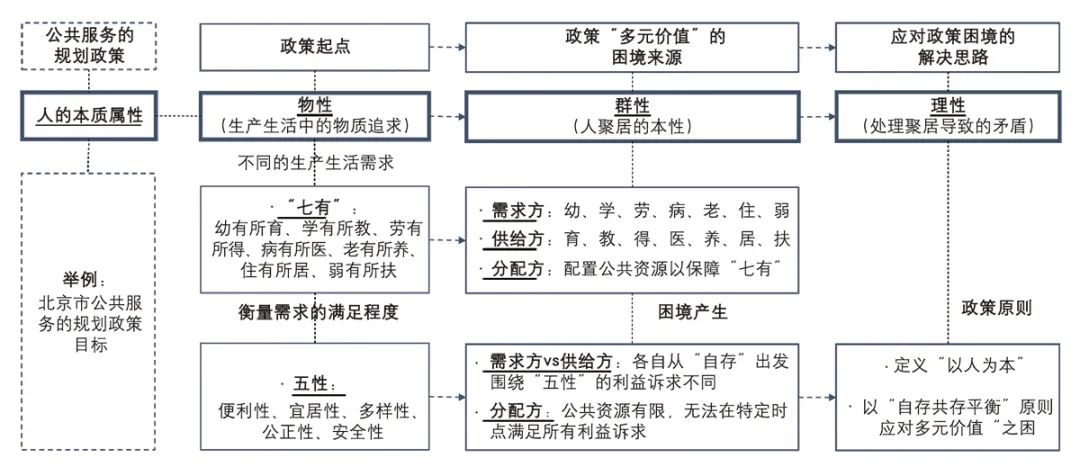

3.1 人本逻辑:自存共存平衡

“城市人”理论视角下“以人为本”是以人的三大属性为本:(1)物性,指人在生产生活活动中追求物质需求满足;(2)群性,指人通过聚居去追求更优的空间接触机会;(3)理性,指人会以“自存与共存平衡”的理性应对由聚居导致的矛盾。人凭理性追求的往往不是自存利益最大化,而是平衡自存与共存的利益最优化。“自存共存平衡”的人本逻辑具有中国特色,体现 “小我”(个体自存)和“大我”(包含“小我”的整体共存)统一于“我”的思想,与现代西方利己与利他的二分法有本质区别。

这为探讨评估方法的人本逻辑提供了思路:(1)以自存共存平衡原则去平衡多元利益的规划可以体现“以人为本”,因为有助于发挥人的理性;(2)有助于明确规划如何影响自存和共存利益的评估可以体现“以人为本”,因为这为自存与共存平衡的理性选择提供必要条件。

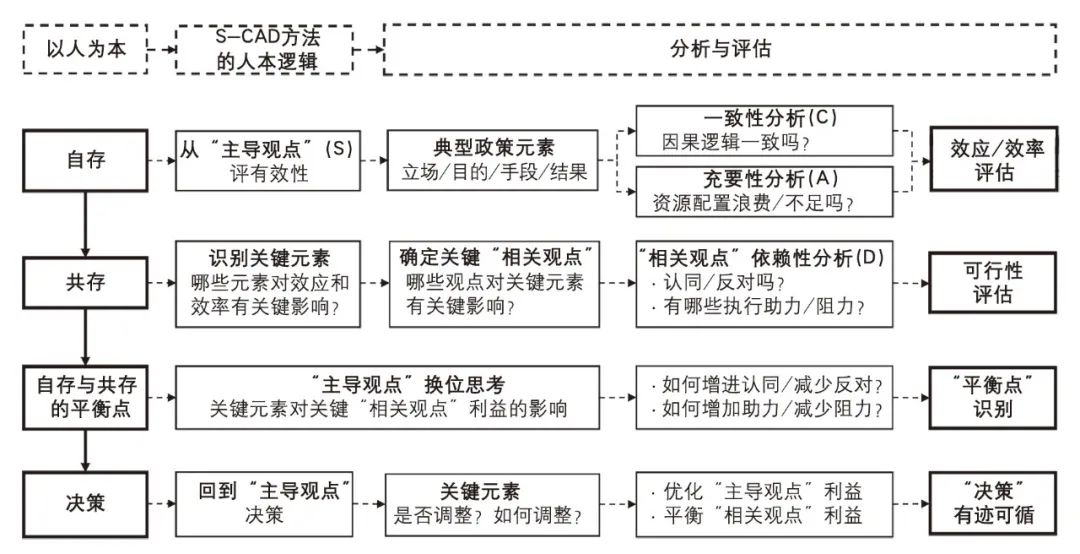

3.2 操作方法(人本逻辑具体化):

S-CAD[S-Subjectivity(主导观点)、C-Consistency(效应性)、A-Adequacy(效率性)、D-Dependency(相互依赖的多元利益方对政策可行性的影响)]是梁鹤年教授创建的一套系统的政策规划和评估方法(简称S-CAD)。

基于自存共存平衡的人本逻辑的S-CAD方法具有以下特征:

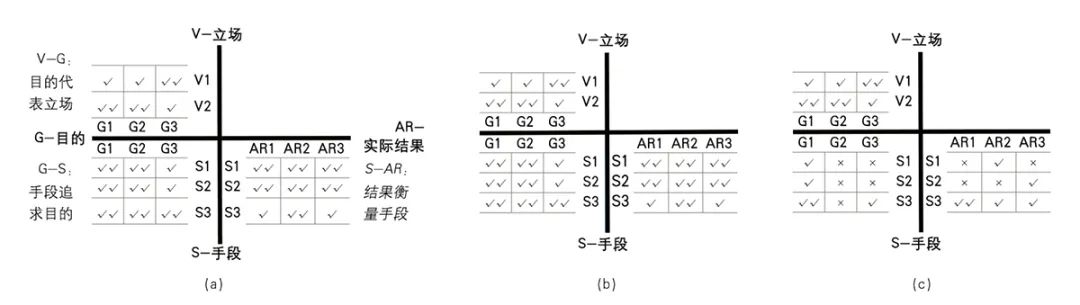

(1)基于“先”主导观点(自存)、“后”相关观点(共存)的评估逻辑(图1),构建起多元利益观点与政策有效性之间可追溯的联系。

(2)以“价值、目的、手段、结果”4类政策元素解构政策,将多元利益诉求转化为针对这些元素的意见,从而为多元观点建立统一的评估框架,让利益冲突和互补有迹可循。

▲ 图1 | 基于“自存共存平衡”人本逻辑的S-CAD方法的逻辑

▲ 图1 | 基于“自存共存平衡”人本逻辑的S-CAD方法的逻辑4

案例:北京市社区养老服务驿站建设规划

▲ 图2 | 基于“城市人”的人本逻辑看公共服务规划政策的“多元利益”困境

▲ 图2 | 基于“城市人”的人本逻辑看公共服务规划政策的“多元利益”困境4.1 以4类元素解构政策

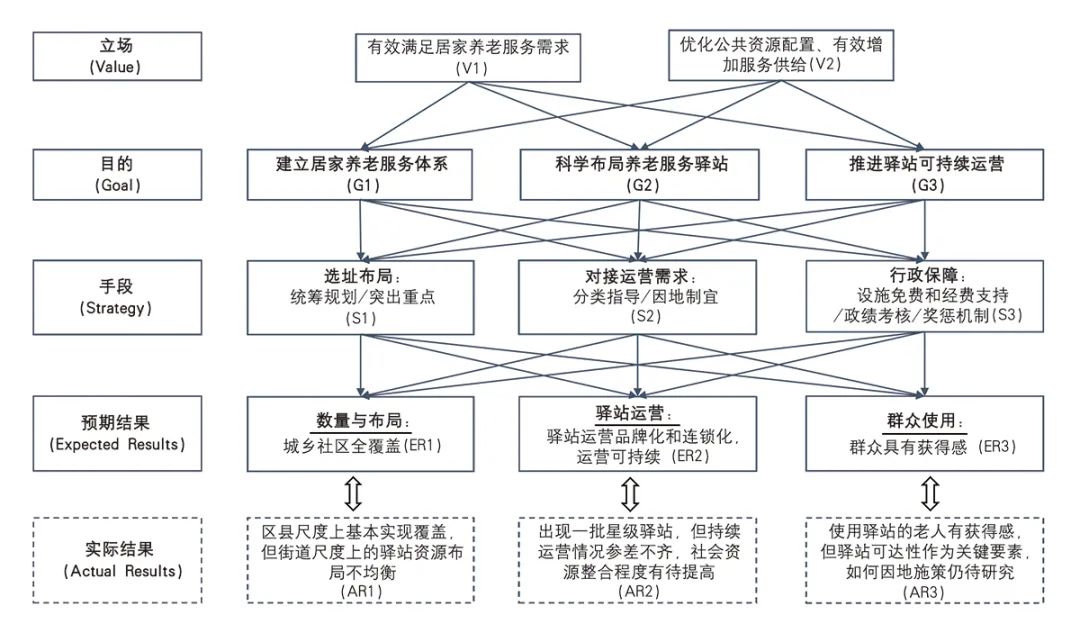

▲ 图3 | 评估的四类政策元素框架

▲ 图3 | 评估的四类政策元素框架4.2 自存:从“主导观点”评有效性

本文选取政策制定者作为 “主导观点”,分析“价值-目的”“目的-手段”“手段-结果”三对元素关系的一致性、必要性和充分性(图4)。

4.3 共存:从“相关观点”评有效性

每一项政策都涉及到诸多相关利益,平衡“多元利益”不可能面面俱到,需要确定对政策实施具有关键影响的相关利益。鉴于此,S-CAD分两步确定“相关观点”:(1)在确定“主导观点”的基础上,将其余利益观点视为“相关观点”;(2)从“主导观点”分析政策的有效性,并识别影响政策实施的关键环节,将影响这些关键政策环节可行性的利益方确定为“相关观点”。

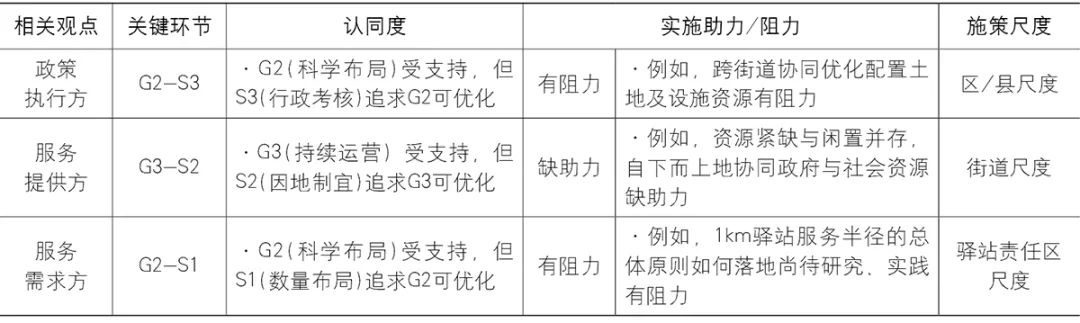

“自存”分析结果表明了手段S对实现目的G充分性不足的政策环节(图4c),以下将聚焦其中三个关键环节进行“相关观点”分析(表3)。

▲ 表3 | 关键政策环节的认同度及实施阻力与助力

▲ 表3 | 关键政策环节的认同度及实施阻力与助力

4.3.1 相关观点1:政策执行方评G2-S3

驿站以“政府提供设施、市场负责运营”的模式建设,街道办事处具体落实驿站的招标选址、设施建设等任务。驿站建设数量是否达标被纳入行政考核(手段S3),对于实现驿站的科学布局(目的G2)不够充足。例如,在城市建成区尤其是老旧社区,老龄化程度高但用地紧张,街道往往需要通过插建、配建、改扩建等方式建设驿站,这一过程往往涉及到闲置设施再利用及其产权转换、临近街道设施共建共享等问题,单个街道很难完成,需要跨街道协同。

4.3.2 相关观点2:服务提供方评G3-S2

因地制宜地匹配属地需求(手段S2)更多是通过 “自上而下”地招标以增设驿站,对实现驿站可持续运营(目的G3)不够充足。例如,社区居委会、物业管理机构等都是养老服务的重要补充力量,他们社区嵌入度高、响应速度快、场地优势明显,但如何整合这些属地资源与专业养老服务资源仍需探索。

4.3.3 相关观点3:服务需求方评G2-S1

4.4 平衡自存与共存的建议

4.4.1 区/县尺度:以“共存指标”引导跨街道协同配置资源

4.4.2 街道尺度:以“共存基金”促进跨组织协同供给服务及场地

基于相关观点2的“共存”分析,建议从街道尺度推动资源整合去优化手段S2,平衡政府集中建设、市场专业运营、社会分散补充之间的关系。例如推动由政府主导的“自上而下”招标审批模式,向市场和社会主导的“自下而上”申报实施模式延伸。

4.4.3 驿站责任区尺度:以“共存距离”促进服务供需双方协同优化驿站服务半径

基于相关观点3的“共存”分析,建议从驿站责任区尺度上优化手段S1,平衡就近便捷地满足需求与高效地配置公共资源。例如,街道基于社区居委会服务范围,为每个驿站划定了服务“责任区”,建议针对责任区内典型居住区尤其是居住小区的服务可达性,进一步研究服务供需双方综合满意度最高的“共存距离”,为判断驿站的疏密程度提供参考。

4.5 决策

5

结论

自存共存平衡人本逻辑下的S-CAD方法,旨在为不同利益相关方提供一套科学系统的沟通语言,将多元政策意见(价值)转化为有关4类政策元素在一致性、充要性和可行性内容的具体化表达(技术)。因此,政治与技术不再是“两张皮”,多元利益的冲突和共识也可以追踪到具体政策环节。最终,政策决策和评估结果体现有理(自存共存平衡的原则)有据(体现自存与共存的具体政策元素及环节),这也是人本逻辑的具体化。

构建这种理据旨在机制化地应对“多元利益”困境,减少以抽象的“公共利益”去压制相关利益的合理诉求,或由不同利益自由博弈而导致“公共利益”和技术合理性考虑不足的情况,同时也为规划参与更广泛的政府治理提供参考。

原文介绍

《以人为本的规划评估——基于“城市人”理论人本逻辑下的S-CAD方法及应用》一文,刊载于《城市规划》2022年第 12 期第35-44页。

李 媛,加拿大女王大学地理与规划系,yuanli-34@163.com。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7ioT0BO4yQ4m_mOgeS2ml3UBHxWG0nu5QabAVxuVTKzBKWZLr10crPlIokHj2m9WLJ&uniplatform=NZKPT

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】以人为本的规划评估:“城市人”理论人本逻辑下的S-CAD方法及应用

规划问道

规划问道