作者:吕宁

本文收录于2022年明文化论坛论文集。

关于世界遗产保护管理规划

世界遗产,作为文化遗产领域的高地,近些年来越发受到人们的关注,申遗热这种现象,不仅出现在中国,也出现在世界许多国家——越来越多的国家都试图使世界遗产成为可持续经济文化发展中的一股积极的力量。但列入世界遗产名录后并非高枕无忧。事实上,保护管理状况作为突出普遍价值三大支柱(价值标准、真实性完整性、保护管理状况)之一,在列入后受到两种方式的监督。一种是主动形式的监督,即为六年一轮的遗产地定期报告;另一种是被动形式的监督,即为反应性监测。近年来,因保护管理状况不佳而启动反应性监测程序、进而被列入濒危名录甚至被除名的遗产地屡有出现。比如,列入濒危名录且被广泛讨论的维也纳历史中心,又如,被除名的德国易北河谷遗产地。

世界遗产保护管理规划正是在这种背景下出台的一种重要保护管理工具。在国际层面上,保护管理规划是秉承《操作指南》的要求、按照教科文组织相应指导手册而编制,体现的是缔约国对《保护世界遗产公约》和对教科文组织保卫世界遗产的承诺,同时能够有效的防御反应性监测甚至遗产地濒危这些不利状况的发生。与此同时,在国内层面,虽然早期相当一部分世界遗产与全国重点文物保护单位范围、对象基本重叠,但也有相当多的遗产地并不能与国保单位划等号。比如乐山国保单位仅是大佛本体,最多加上两侧摩崖,而世界遗产遗产地范围则包括凌云山、乌尤山、三龟山、三江汇流范围内的乐山大佛、灵宝塔、离堆、麻浩崖墓4处国保单位,1处省保,2处市保单位和3处文物点,与单一的乐山大佛国保点完全不同。明十三陵遗产地也是如此,其于2003年作为明清皇家陵寝的重要组成之一列入世界遗产名录,较之1961年列入第一批全国重点文物保护单位时,其范围规模、保护对象、涵盖价值等,都有明显的扩展。

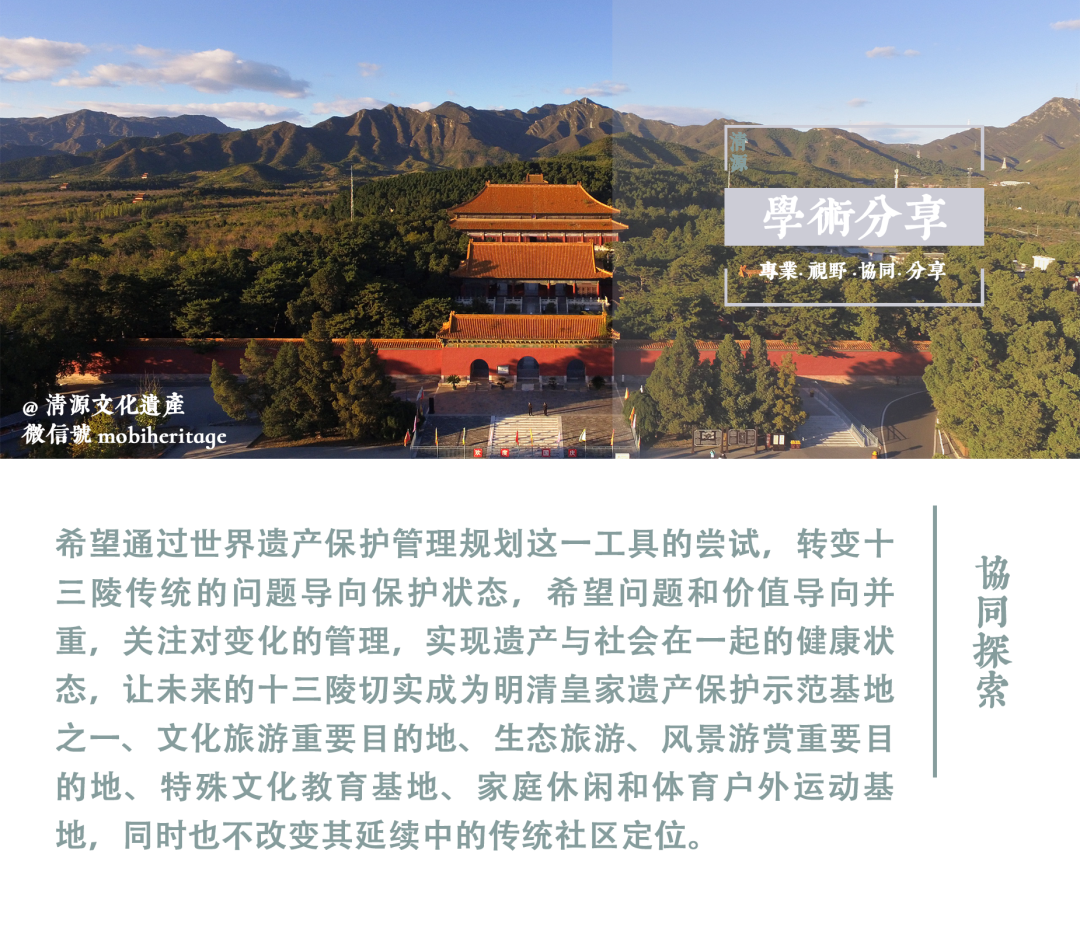

图/明长陵,©清源文化遗产 拍摄人:贾玥

明十三陵的价值认知及其发展

CHCC团队自2006年开始展开明十三陵的保护规划工作,2018年开展世界遗产保护管理规划工作,这两项规划的基础就是对其价值认知的分析。

明十三陵位于北京市昌平区北部的天寿山麓,始建于1409年,历时二百余年至明王朝覆灭,是明代迁都北京后13位皇帝的陵墓总称。这些陵墓继承了明孝陵的陵寝规制,以最早建造的明成祖朱棣的长陵为核心有组织地分布在群山环绕的山谷中,总占地面积约83.11平方公里。明十三陵是明王朝在北京的唯一正式的皇家陵寝,也是明代规模最大的皇陵建筑群。作为我国古代规模最大、保存最完整的皇家陵寝之一,明十三陵除有13座帝陵外,还有7座妃子坟、1座太监墓,以及陵监、行宫、工部厂、九龙池等附属设施和山口兆域边墙等军事防御设施的遗迹。帝陵包括明成祖长陵、仁宗献陵、宣宗景陵、英宗裕陵、宪宗茂陵、孝宗泰陵、武宗康陵、世宗永陵、穆宗昭陵、神宗定陵、光宗庆陵、熹宗德陵、思宗思陵;妃子坟包括东、西二井,宪宗贵妃万氏坟,悼陵(世宗沈、文、卢三妃坟),世宗四妃二太子坟,世宗贤妃郑氏坟,神宗皇贵妃郑氏及二李、周、刘四妃坟;太监墓为明末司礼监秉笔太监王承恩墓。

明十三陵与自然山形地貌密切结合的陵墓选址布局,系统的神道脉络和理水设施以及完善的丧葬祭祀功能设施,显示出整个陵区历经各代,在中国传统精神信仰、风水理念和明代帝王陵寝制度下的精心规划和建造发展历程。各帝陵建筑格局严谨,气势恢宏,工艺精湛。明十三陵不仅是中国帝陵建筑的杰出代表和典型范例,显示着中国古代灿烂的文明成就和精神信仰,也是中国乃至世界历史上极为重要的明王朝两百多年历史最集中和完整的见证。

明清皇家陵寝为系列申报的世界遗产,项目共包括位于江苏省南京市的明孝陵,湖北省钟祥市的明显陵,北京市的明十三陵,以及位于辽宁省新宾满族自治县的清永陵,沈阳市的清福陵、清昭陵,河北省遵化市的清东陵和保定市易县的明十三陵。其中,明十三陵、明孝陵于2003年作为系列申报扩展项目列入《世界遗产名录》。

明清皇家陵寝依照风水理论,精心选址筹划,将人工环境与自然山水巧妙结合,形成布局合理、规模宏大、建筑形式多样、且内涵丰富的建筑群,并完好地保存至今,成为明清两代最高等级的丧葬制度、官式建筑艺术和技术成就的杰出实例,同时也为中国14世纪至20世纪的历史变迁提供了独特的见证。明清皇家陵寝符合世界遗产突出普遍价值标准的(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(vi)条。在这其中,明十三陵的具体贡献如下:

标准(i):明十三陵的选址、整体的山水布局、建筑空间格局、建制要素、古建筑群和植物配置的设计和综合运用,将人工环境和自然山水有机融合,充分体现出中国古人卓越的营建智慧。

标准(ii):明十三陵代表了中国封建社会皇家陵墓的重要发展阶段,以明十三陵为代表的明代皇家陵寝在风水布局、空间序列、建筑格局、营建技术、装饰艺术等方面对于宋代以来形成的皇家陵寝制度有所继承,但更重要的是创新和发展,如以形势派风水理论为主的选址标准、取消上下宫、“前朝后寝”的陵宫布局、圆形宝顶封土、方城明楼、更加紧密的陵区制等,从而基本奠定了明清皇家陵寝的基本制度,对后世皇陵发展产生深远影响。

标准(iii):明十三陵是集中体现明代皇家独特的陵寝制度、宗教文化、墓葬习俗和建筑特征最为杰出的实物见证。

标准(iv):明十三陵是现存格局最完整、规模最宏大、制度最完备的明代皇家陵寝建筑实例,在其漫长的建设历史中汇集了多处具有代表性和独特性的皇家陵墓,又将中国传统建筑完美地融入自然环境,构成了一处结构清晰层次丰富的文化景观。

标准(vi):明十三陵是明代皇家墓葬习俗和风水观念的杰出例证,其设计和建造贯穿了明王朝统治的始终,与明朝一系列历史事件紧密相连,生动地反映出明王朝乃至此后包括清代、近代跌宕起伏的历史发展过程。

除此之外,明十三陵还具有其他国保的文物和文化价值,主要包括:

█ 历史价值

明十三陵陵区包含明朝13位皇帝、其后妃、并及一位太监的陵墓,保留了陵监和附属建筑的遗迹。其建设过程和内部蕴含的丰富历史信息对应着明代两百余年的历史发展,明代很多重大历史事件都在十三陵的营建上留下深刻烙印。是明王朝历史发展的见证者,有很高历史价值。

明十三陵遵循中国古代风水理论,精心选址,因地制宜的将数量众多的建筑物巧妙地安置于自然环境中,形成规模宏大、布局合理、形式多样、内涵丰富、保存完整的建筑群,序列统一又呈现出种种差异,阐释了封建中国持续五百余年的世界观与权力观,也见证了中国封建社会的最高丧葬制度,同时是封建社会礼制秩序,宇宙、生死等哲学观念的体现与人伦道德的精神象征符号。

明十三陵是明代皇家建筑的重要例证,尤其是在南京、北京明代宫殿遭到破坏或被清代改造的情况下,成为明代皇家建筑最重要的代表之一,体现这一时期皇家营造机构的设计以及执行能力。

明十三陵的物质遗存从不同侧面展示了15 世纪00 年代至17 世纪40年代中国陵寝建筑艺术风格及皇家宗教信仰的重大发展、变化,对中国古代陵寝建筑的创新与发展有重要贡献,它在明孝陵的基础上奠定了明清皇家陵寝的基本形制。这些实物遗存和文字史料,是研究清代陵寝规制、丧葬制度、祭祀礼仪、建筑技术与工艺的不可多得的实物资料。

图/大碑楼,©清源文化遗产 拍摄人:贾玥

█ 艺术价值

明十三陵是中国皇家陵寝建筑代表性的实例之一,其选址布局、空间规制、建筑形式、室内装修、附属文物、植物种植等展现出明代官式建筑艺术发展的典型特征和最高水平。

图/明泰陵,©清源文化遗产 拍摄人:贾玥

█ 科学价值

明十三陵是中明十三陵的设计和建造过程反映出明代官式建筑营造的高超技术水平,体现出明代陵寝建筑设计、建筑形制、营造技术、装饰艺术、景观设计中的科学性与严谨性,对明代官式营造技艺的研究和传承具有极其重要的意义。国皇家陵寝建筑代表性的实例之一,其选址布局、空间规制、建筑形式、室内装修、附属文物、植物种植等展现出明代官式建筑艺术发展的典型特征和最高水平。

█ 社会价值

明十三陵是北京北部城市绿带的重要组成部分,景观优美,是文化旅游、休闲活动目的重要目的地。对北京的生态环境和城市外部空间、人民生活质量都有重要作用。

明十三陵是昌平地区的重要文化资源,除旅游直接经济收益外,可以为当地提供就业机会,并带动附属产业的发展,促进当地经济的发展。

明十三陵周边乡镇居民对明十三陵的价值具有极高文化认同感和自豪感,明十三陵的保护和合理利用涉及到地方民生问题,并有助于提高地方社区的历史责任感和社会凝聚力。

图/明长陵,©清源文化遗产 拍摄人:贾玥

█ 文化价值

明十三陵是明代官式营造技艺非物质文化遗产的实物证据,相关营造技艺佐证了明代建筑技艺的发展,具有较高的文化与研究价值。

梳理这些价值,我们可以看出,随着文化遗产理论的发展,人们对十三陵的价值认知也在不断深化。1961年列入首批国保单位时,明十三陵的类型是古墓葬,这一时期包括定陵发掘等在内的考古与保护,明显更侧重十三陵的墓葬属性和文物价值;而在2003年列入世界遗产时,明十三陵的类型则变为古建筑,说明这一时期在地下墓葬之外,人们已经认识到了地上建筑的价值;而到了2000年之后,十三陵人文和自然景观的和谐结合所体现的整体景观价值,开始被强调和重视,这时期,十三陵不再是单一的遗产,而是一处丰富的拥有古建筑、古遗址、古墓葬和重要景观在内的文化景观。这种层层递进的认知,对我们理清遗产地保护对象,将以前所遗漏的重要景观视线、重要风水要素和其他服务型建筑遗址、陪葬墓等均纳入整体保护管理范围,有着重要的意义;也为后续保护管理规划的规划策略、保护措施、展示利用定位等奠定了基础,后续措施都是基于价值出发。最终要呈现给公众和社会看的是第三种十三陵。

©清源文化遗产 拍摄人:贾玥

保护策略的特殊性——宝城与方城上树木与文物的关系

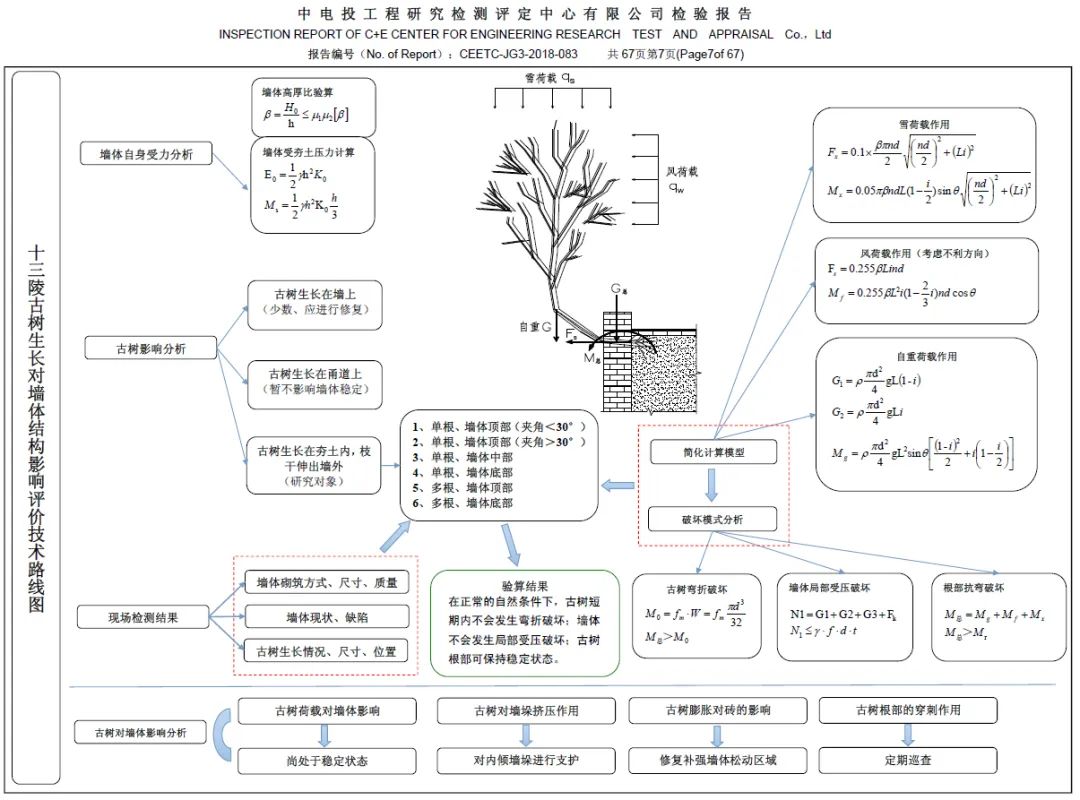

对于十三陵的保护对象体系,规划分析了其面临的种种威胁,包括长期的自然威胁和人为威胁。这些威胁造成的普遍性问题,诸如结构失稳、风化开裂歪闪等,均可按照国家有关规定和行业标准,一一实施保护工程来解决。而对于十三陵存在的一类特殊问题,即生长在宝城与方城上的树木威胁文物安全,但限于环境保护、甚至是古树名木保护法的要求,无法轻易移除树木,因此,园林部分与文物部门长期存在分歧。在本次规划中,为解决这一难题,特聘请专业团队,通过现场测量和取样,对不同位置的树木建立模型,进行了荷载的定量计算:

通过对自重、风荷载、雪荷载的计算和对树种的分析表明,目前古树虽然保持稳定,但随着古树生长,其对墙体与夯土的弯矩作用逐渐变大,其中生长在墙体中部和墙体底部的两种类型正在接近墙体倾倒、坍塌的极限,应当采取有效的措施;而该类树木的数量并不多,仅占总数的7%。以上,通过这种科学计算的方式,为今后古树的具体处理方式,提供了行之有效的参考。

关于规划衔接

管理是遗产地保护管理规划中非常重要的组成部分,也是对管理部门最有操作性和指导性的依据。世界遗产的有效管理涉及内容丰富和庞杂,包括管理架构、管理体系、管理法律法规、保护区划、能力建设等,限于篇幅,这里仅介绍对规划实施最有影响的规划衔接部分。

十三陵作为范围内拥有34个村落、2万多人口的大型遗产地,其任何措施的落地都需考虑具体社区和村落未来的发展。在上一版风景名胜区总规中,计划将17个村落都进行外迁,但随着《北京市总体规划》的落地,全部外迁既不符合经济利益,也不符合村民需求。在遗产地规划编制过程中,编制团队与《十三陵镇国土空间规划(2022-2035)》进行了长达两年的充分对接,就环境整治、村落搬迁、交通线路调整、用地性质规划等各个部分进行了充分而详细的交流,最终得以确定各方都较为满意且具有可操作性的措施:

包括搬迁、整治完善、规模控制和特色提升四类,其中搬迁的村落确定为威胁文物安全的9个,近期搬迁更是落实到院落,为436宗院落。这大大提升了规划的可操作性和落地性,为具体执行奠定了基础。

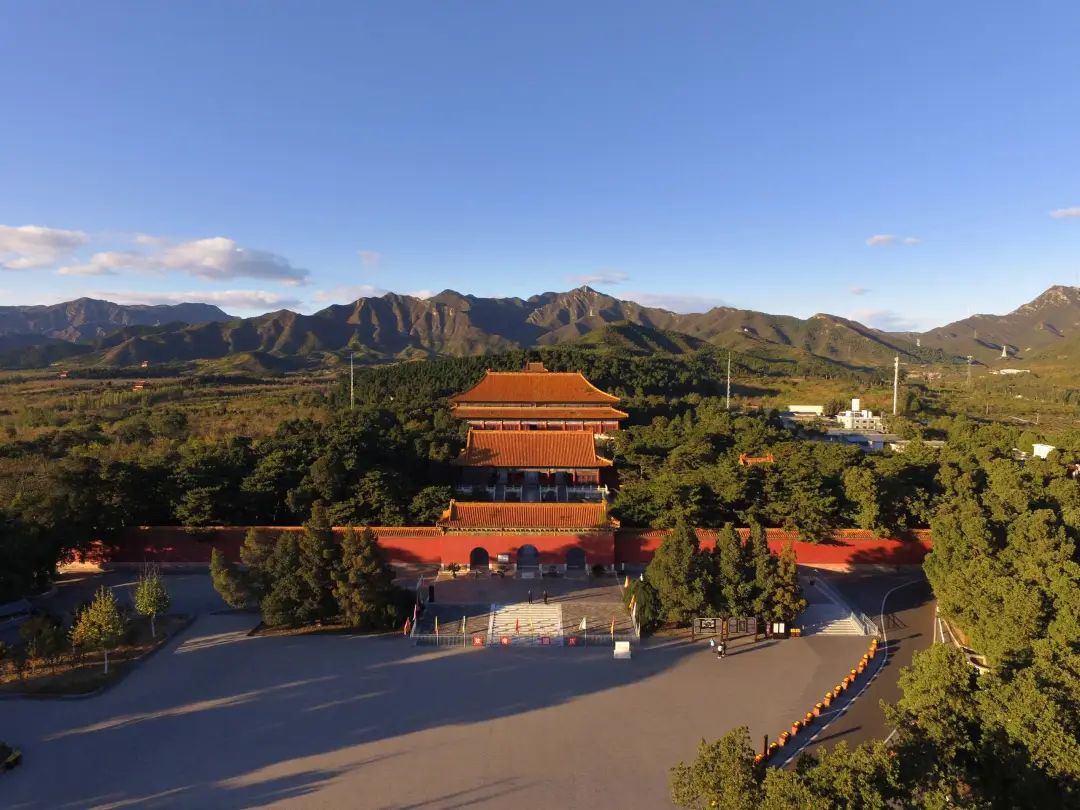

希望通过世界遗产保护管理规划这一工具的尝试,转变十三陵传统的问题导向保护状态,希望问题和价值导向并重,关注对变化的管理,实现遗产与社会在一起的健康状态,让未来的十三陵切实成为明清皇家遗产保护示范基地之一、文化旅游重要目的地、生态旅游、风景游赏重要目的地、特殊文化教育基地、家庭休闲和体育户外运动基地,同时也不改变其延续中的传统社区定位。

图/明长陵,©清源文化遗产 拍摄人:贾玥

相关链接:

会议简讯 | 焕新明文化 赋能十三陵——首届2022明文化论坛在昌平举办

【遗产撷英】今日的乡野村落,明代的帝陵管理机构——明十三陵陵监

快讯|世界遗产明清皇家陵寝保护与发展暨定陵博物馆建馆60周年学术研讨会在北京昌平成功举行

作者:吕宁

高级工程师,清华大学工学博士,北京国文琰文化遗产保护中心综合一所副所长。师从吕舟老师,主要研究领域为:世界遗产保护理论与实践,古建筑和石窟寺保护研究;在国内外会议和期刊上发表论文二十余篇,参与3个重点国家课题,负责保护实践二十余项,包括保护规划、申报世界遗产、保护修缮设计、文化遗产监测和数字化等。

扫码查看清源–吕宁文章合集

寻找同路人

文化遗产保护建筑师(1-2名)

岗位职责:

能够独立或配合完成文化遗产保护工程相关工作,包括历史研究,定位策划、保护与改造设计、展示设计等。具体工作包括前期资料收集研究、现场勘察调研、文本撰写、图纸绘制、工程现场驻场服务等。

岗位要求:

1. 研究生及以上学历,本科为建筑学专业,研究生为建筑或文化遗产保护相关专业。

2. 对古建筑有热情,有求知欲,勇于学习并探索新领域,适应有一定强度、较为弹性的工作节奏。

3. 有一定方案设计能力,并具备一定工程落地经验优先。

4. 对建筑节点、构造设计有钻研兴趣。

5. 有一定历史研究、历史建筑保护工程相关经验优先。如无工程经验,具备学习拓展的信心与能力亦可。

6. 熟练使用各类设计、制图与排版相关的CAD,Photoshop,InDesign,Sketchup,V-ray,Lumion, Rhino,Grasshopper等软件。

文化遗产保护规划师(1-2名)

岗位职责:

能够独立或配合完成相关保护策划、规划类项目的相关工作,包括文献研究、策划咨询、规划、城市设计、节点设计等。具体工作包括前期资料收集研究、现场勘察调研、文本撰写、图纸绘制、工程现场驻场服务等。

岗位要求:

1. 研究生及以上学历,本科为建筑学、规划学、古建筑专业,研究生为建筑、规划、文化遗产保护相关专业。

2. 有较强的研究、逻辑思辨和学习能力。

3. 工作态度积极,具有较强的团队合作意识。

4. 熟练使用OFFICE办公软件,能够操作GIS、Autocad、Adobe系列等绘图软件。至少能够熟练使用测绘扫描、建筑结构、建筑环境、保护技术中一个方向的相关软件,具备相关知识基础。如测绘扫描领域至少能够操作GEOMAGIC、cyclone、scene、photoscan、smart 3D、realworks或类似软件中的1-2项,建筑环境领域至少能够进行多元回归分析、建筑环境模拟等计算,会操作Fluent、phoneics、R语言、python、OriginLAB、Matlab、IBM SPSS或类似软件。

实习生(长期招聘)

岗位职责:

主要内容涵盖文物保护规划编制、文物修缮设计、展示陈列策划及设计、城市设计与景观设计、建筑改造与更新方案设计等。具体工作包括前期资料收集研究、现场勘察、文本撰写、图纸绘制、工程现场驻场服务等。

岗位要求:

1. 建筑学、城市规划、考古文博、景观设计、人文地理专业优先;本科及以上学历优先。

2. 对文化遗产保护有兴趣、有热情。

3. 做事认真踏实、有责任心、学习能力强。

4. 实习时间要求不少于3个月,半年以上者优先。

5. 身体健康、吃苦耐劳,能够根据项目需要出差勘察、驻场优先。

6. 熟练使用AutoCAD、ArcGIS、Photoshop、AI、InDesign等软件者优先。

简历及作品投递邮箱:chcc_hr@chcc.org.cn

投递邮件主题请标注:姓名+岗位

*本期编辑胡玥,排版韩依琪,审核李建芸

版权声明:文中配图均由作者提供。如需转载本期,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】世界遗产保护管理规划框架下对明十三陵保护管理策略的探讨

规划问道

规划问道