作者:钱毅(北方工业大学建筑与艺术学院教授)、李松波(北京国文琰文化遗产保护中心有限公司)

本文收录于专著《中国近现代建筑研究与保护》(张复合,刘亦师。天津:天津人民出版社,2022.168-170。)

推送内容为节选,分上下两期。上期主要介绍现代城市建设思想在德占青岛的实践,下期分析德占时期青岛城市建设成就的广泛影响。

19世纪末、20世纪初德占时期青岛的建设,尽管具有殖民性质,但其理念与实践,充分体现了当时德国在现代城市规划及建筑发展前沿的各种思想在青岛得到有序综合实践的结果。这为青岛后续城市现代化建设与发展,奠定了坚实的基础,并且在中国、世界城市、建筑发展进程中,产生了深刻的影响。

近年来随着青岛老城申请世界遗产话题的讨论,从全球城市、建筑发展的视角,去审视德占时期青岛早期城市建设,分析其时代背景、思想源流,及其对国内外城市建设及建筑领域的影响,有助于更全面地理解青岛城市与建筑遗产的价值。

上篇:【学术分享】全球现代城市、建筑发展背景中青岛德占时期城市建设理念与实践及其影响(上)

█ 德意志浪漫主义的民族主义与青岛城市建设

1901年至1911年间三次担任胶澳总督的沛文禄(Oskar Truppel)在谈到青岛这座“样板殖民地”的建设时也指出,“新城市应强调德国民族性、强调与中国城市的差异,要具有现代风格” [14]德占时期青岛城市的建设,无论是城市设计,还是建筑与景观的营造,既体现着对时代精神的追求,又自然而然地展现着德意志民族自身的特点。

这种德国特征的展现,是与当时德国现代化进程中德意志浪漫主义与民族主义思想的影响分不开的。拿破仑(Napoléon Bonaparte)的入侵使得德意志知识分子对法国大革命的憧憬幻灭,也促成原先没有共同国家的德意志民族,借由共同的语言、文化与历史传统,浪漫主义地唤醒其民众的民族意识。19世纪中期以后,伴随着德国高速的工业化发展,社会矛盾日益尖锐。实行“世界政策”的威廉二世,通过浪漫主义与民族主义,借用“外部力量渗透的结果”来解释那些社会矛盾与压力,并向民众许诺一个具有“光明未来”的现代政治乌托邦,构建对新兴德国的国家认同,借此化解德国通向现代化道路上的种种压力。[9]

这种浪漫主义与民族主义思想当时融入德国社会各个领域。在城市设计方面以西特学派的风格为代表,在建筑设计层面体现为德意志新罗曼风格(Die Neuromanik)为主旋律的“威廉风格”(Wihelminian),以及稍后的将现代精神融入德意志民族特质的青春风格(Jugendstil)。

西特风格城市设计在青岛建设中的实践

19世纪德意志的思想家们认为中世纪是德意志较少受外界影响,“最纯净”的时期。浪漫主义与民族主义借用德意志中世纪的精神,对抗代表法国启蒙运动以来理性思想的古典主义。在城市建设领域,德国人一方面致力对中世纪城市的核心区立法进行保护;另一方面,推崇将中世纪德意志传统城市文化精神及美学思想融入城市新的建设中,这方面最具代表性的就是同属德意志文化圈的奥地利人卡米诺·西特(Camillo Sitte)的城市设计思想。

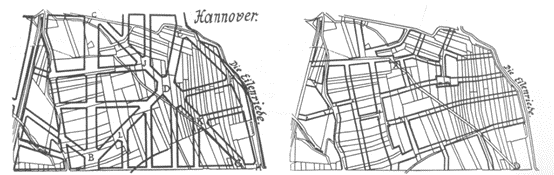

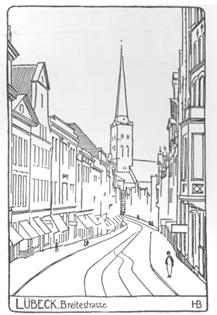

西特1889年出版了《遵循艺术原则的城市设计》,他的城市设计思想逐渐在世界范围产生了广泛影响。当时包括德国在内,西方工业化国家的城市建设,深受古典主义的豪斯曼(Georges-Eugene Haussmann)巴黎城市改造影响,这种从功能、效率出发,以轴线为模式的巴洛克壮丽风格的改造,大刀阔斧地打破了传统城市结构,也破坏了传统城市空间的文脉及其蕴含的艺术气息。西特的思想与之大相径庭,即向中世纪城市学习,在有机生长的城市空间里找到一条创造现代城市文化之路。他提出城市设计应借鉴中世纪城市,尊重现状土地权属、自然地形,空间传统文脉等。西特在设计中利用略微弯曲或转折的街道,进而形成变形的网格(图3),创造街巷的动态对景(图4)。另外通过在城市空间引入“第三维”,即城市空间体量方面的造型,突破德国城市规划学者赖哈德·鲍迈斯特(Reinhard Baumeister)所提倡的更注重功能的“两维化”规划思想。[15]从而在现代城市设计体现浪漫主义思想,与源于英国影响的“如画”美学思想,以及花园城市运动遥相呼应。

图3/西特约在1890年完成的图解,左图的法国城市美化运动式的放射线街道和右图德国的街道,因尊重了既有土地权属而稍有变形的网格(文献[17])

图4/西特约在1890年完成的图解,展示由弯曲的街道及其尽头的教堂尖塔而形成的动态对景(文献[17])

德国海军部力推青岛规划、建设的时期,正是西特追求丰富变化的城市形态及地方性思想在德国、乃至世界范围逐渐形成主流的时期。青岛的城市规划、建设成果中显现出浓厚的西特风格。蒋正良认为德占时期青岛的建设与受西特及花园城市思想影响的20世纪初德国著名规划师奥多尔·费希尔(Theodor Fischer)所做的斯图加特扩建规划很有可比性,在丘陵向平坦地段过渡的用地中,顺应地形的自由街道系统与网格街道并存。[5]

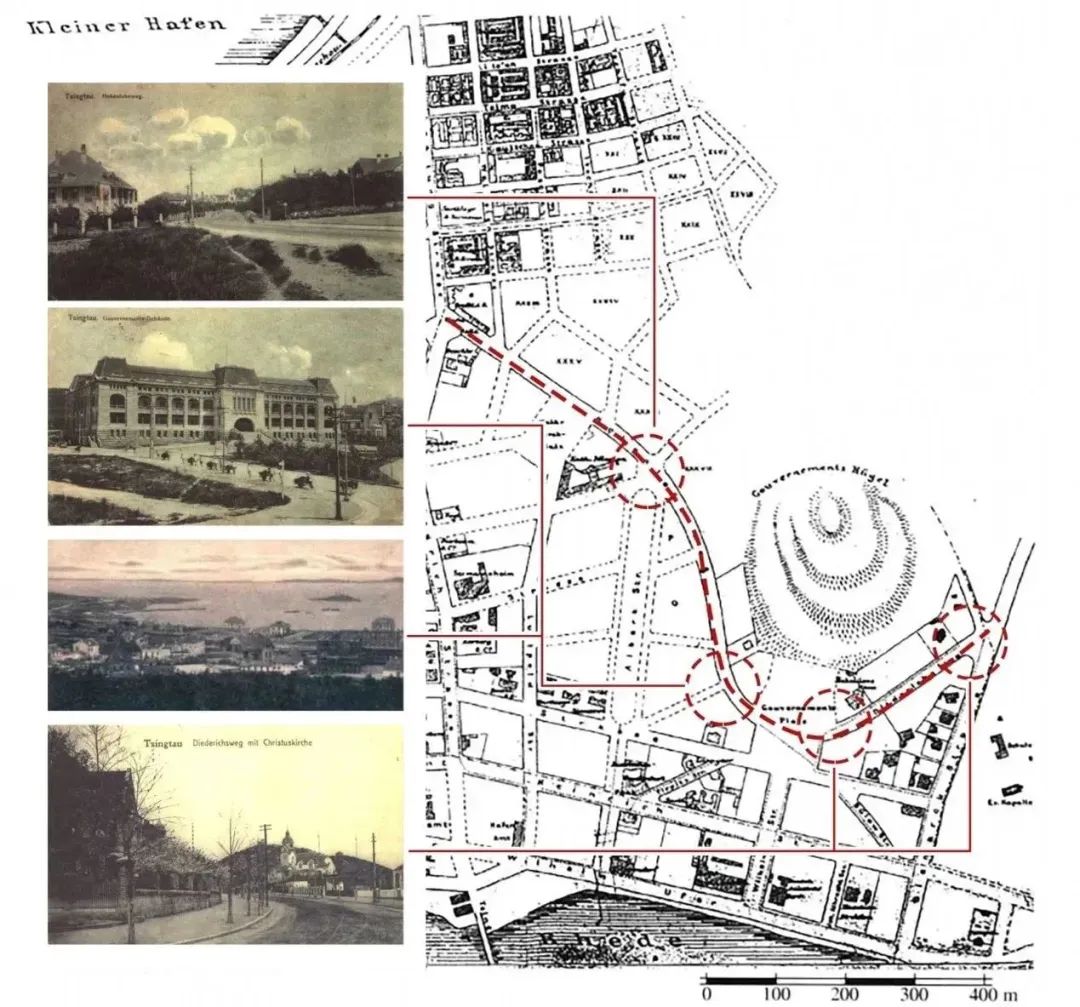

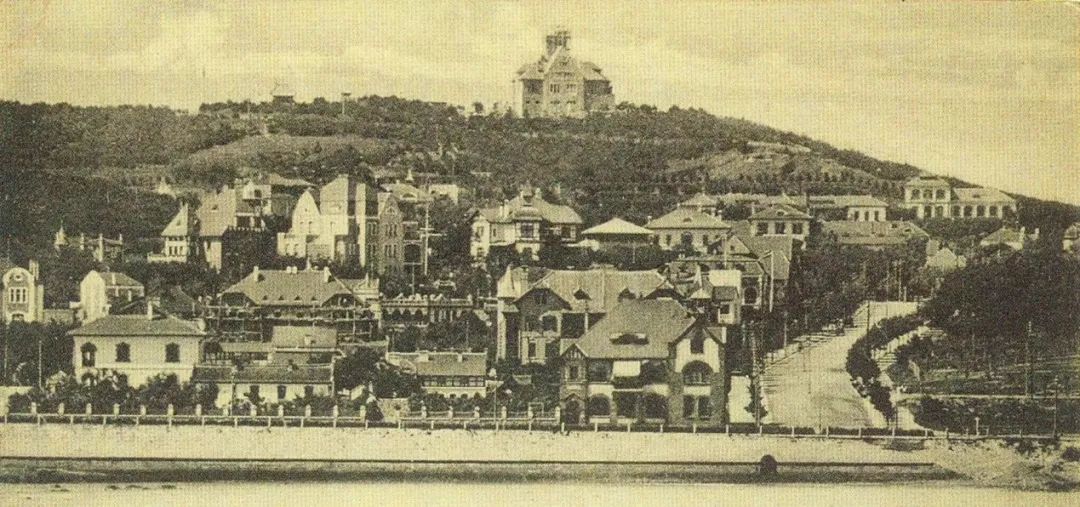

青岛欧洲人城区——青岛区的规划设计并不拘泥于当时城市设计主流的方格网道路的限制,而是充分利用该区域的丘陵及其延伸的海边缓坡,设置弯折街道与格网结合的城市结构骨架。在城市景观营造方面,注重在城市丘陵基底的高地建设标志性建筑,塑造弯曲街道及其他空间视廊的动态对景;另外,自然要素,如“岩石山岭的天然美景”被有意识地纳入了城市景观与建设规划内,使“岩石山丘”“有助于美化城市面貌”12(图5)(图6)。街区内建筑的布局,包括建筑密度、层数、高度,甚至包括建筑的体型、风格都得到1898年颁布的《城市设施建设临时管理条例》(又译为《建筑公安条例》)等的控制。自然的丘陵绵延至海滨的地形、因地制宜的网格街道、风格协调且错落有致的建筑,实现了在德国本土鲜有机会实践的滨海城市“如画”的意象,体现了德意志浪漫主义对唯美的追求。

图5/青岛欧洲人区中心地带弯折的街道系统,形成的动态对景,以及由丘陵向大海展开的城市景观。(笔者利用文献[21]中1901年青岛地图及历史照片制作)

图6/1914年的欧洲人城区以近景之基督教堂(Christuskirche)为控制点的城市景观(文献[3])

正如西特风格的核心是尊重场地现状传统的城市设计,而并不局限于变形网格与动态对景等具体手法的僵硬使用。在青岛实施的规划设计中,在城市的不同区域也根据地形条件及功能的需求采用了不同的路网体系来形成城市的结构,其间有机地进行联系。环总督府山,利用地形,设置了曲线的街道及变形的路网,配合一座座花园别墅,形成动态多变的浪漫主义街道景观;总督府至前海采用中轴对称的45度放射形的街道系统,平面形态上与巴洛克风格的豪斯曼规划虽有相似之处,但较低的建筑密度和舒朗的城市景观更近似于英国首座花园城市莱奇沃思(Letchworth,1903)和德国首座花园城市马伽(Marga,1914年)中心的放射形态街道;临近火车站的商业区是与山坡变形网格相衔接的功能主义的方格网街道,沿街是连续的多层商住建筑;中国劳工居住的大鲍岛、台东、台西街区,采用尺度更小的方格网,配合紧凑的“里院”式住宅,更加追求用地的效率。

新罗曼与青春风格基调的城市建筑

1890年以后,德国的文化艺术的主旋律是德意志文化觉醒及向现代的转变,在城市空间尺度上体现为西特风格,在建筑方面,是以新罗曼风格为基调的威廉风格,随后是代表新精神的表现主义(Expressionism)及青年风格(即在德国兴起的新艺术运动,Art Nouveau)。

德占时期青岛城市建筑,充分体现了当时德国建筑的上述特征,并融合了地方的特色(图7)。欧人区的建筑大多由海军部、总督府招募的德国建筑师、工程师或来自德国本土的建筑师设计,在建筑风格、材料和施工方面基本沿袭德国国内的传统。建筑风格起初的主旋律是威廉风格,既有典型新罗曼风格的公共建筑,还包括融合了新罗曼风格和英式乡村风格的别墅建筑,少部分建筑带有新古典主义及德意志文艺复兴风格特征,另有建筑师还刻意地使用了中国元素。除此之外,青岛最初的建筑也借鉴了中国开埠城市广泛采用的外廊式建筑(Veranda Colony Style),随后其影响逐渐式微。[16]随着具有现代精神的青年风格在德国兴起,其影响也逐渐传播至青岛,体现在建筑采用整体更简洁、洗练的形体,或局部以自然动植物、或东方神秘色彩艺术等为原型的现代感装饰、装修。

图7/1913年的欧洲人城区建筑群(文献[23])

德占时期青岛城市建设成就的广泛影响

█ 德占时期城市规划框架及建筑风貌影响在青岛的延续

德占时期青岛城市建设中土地制度及规划管理对当时的城市建筑及城市整体风貌产生了巨大的影响,也对青岛城市与建筑后续的建设发展有着深刻的影响。

继德国之后两次占领青岛的日本殖民政府,以及中国北洋政府、南京国民政府,乃至中华人民共和国政府的城市管理者,都对此前德治时期的城市建设思路及成果基本持肯定态度。后续的城市建设,在德制青岛规划的基本架构基础上结合各自需求进行优化及拓展,并且在城市治理方面延续了德占时期城市管理法规的部分思想。

后续的建设中,德占时期形成的建筑风格长期得到延续,无论来自日本、中国还是其他国籍的建筑师,都从德占时期的德意志新罗曼风格及青春风格中汲取营养。青岛德国建筑常见的毛石基础、拉毛的抹灰墙面、红色瓦屋顶,些许新罗曼风格,在20世纪上半叶逐渐成为青岛建筑的地方风格。而且,部分德籍建筑师后续仍在青岛进行着建筑实践,如毕楼哈(Bialucha)20世纪30年代仍活跃在青岛,并参与青岛代表性建筑圣弥爱尔天主教堂(St. Michaels Kathedrale)的设计工程。

中华人民共和国成立以后,对德占时期青岛的建设也在一定程度上持肯定态度,1958年建筑工程部在青岛召开城市规划工作座谈会,同时委托中国建筑学会对青岛的生活居住区规划和建筑进行调查研究,并召开相关专题学术讨论会,总结青岛的经验与教训,为青岛与全国未来的建设提供借鉴。[18]

█ 在国内外的广泛影响

青岛城市与建筑的榜样作用

青岛的城市及建筑建设成就,在清末新政时期得到清政府官方的认可。1900年,袁世凯出任山东巡抚,实行振兴工商业的新政。继任山东巡抚的周馥继续推进山东的新政,主张“惟有讲求工商诸务,通工易事兴之,相维相制而因以观摩受益”,即一方面维持与德方的关系,又制约德国势力在山东的扩张、渗透,观摩学习德占青岛的先进成果使自身受益。1902年周馥访问青岛,为青岛快速的现代化建设所震撼。1904年胶澳铁路通车后,周馥上奏光绪皇帝,获准后在济南、潍县、周村靠近胶济铁路车站处开辟现代化商埠。1905年至1906年建设的济南自开商埠,借鉴了青岛“规划先行”的经验,请德国人绘制了商埠的规划图,按图建设;先后颁布《济南商埠开办章程》《济南商埠买地章程》《济南商埠租建章程》,也吸收了德占青岛土地法规,建设条例等的经验。[19]

在青岛登场的德国建筑师们也逐渐将其影响力扩展到中国各地。1910年,清末新政在北京最重要的建筑项目——咨政院建筑,聘请在青岛完成过许多建筑设计作品的德国建筑师库尔特·罗克格(Curt Rothkegel)担任设计师,德商泰来洋行(Telge & Schroeter)承接施工。罗克格以柏林国会大厦为范本,为北京未来的“国会”设计了更加宏伟的方案,建筑工程仅进行了基础部分的施工就因清政府的倒台而夭折。[14]

1912年孙中山在辞任中华民国第一任临时大总统后曾到青岛短暂考察。考察结束抵达上海后,孙中山接受采访时对青岛城建非常欣赏,“我对青岛的建设非常满意,青岛应该成为未来中国城市的典范。我们500各县每县都能派10人前往青岛,考察那里的行政、城乡道路、船坞港口、大学、绿化、公共和官署建筑并加以学习,那么中国必将受惠无穷。”13

继德国人之后占领青岛的日本人,在这里直观地观摩了当时先锋的青年风格派建筑与现代德式的城市设计。1920年刚刚从东京帝国大学建筑系毕业的堀口舍己、山田守等人以摆脱历史主义为目标,效仿维也纳分离派组成了日本分离派,他们通过杂志学习,并赴中国内地对青岛的德国青年风格派等建筑作品进行观摩[20],回国进行现代建筑设计创作与实践,成为日本现代主义建筑的开端,这段历史在日本现代建筑发展的历史中有着十分重要的意义。

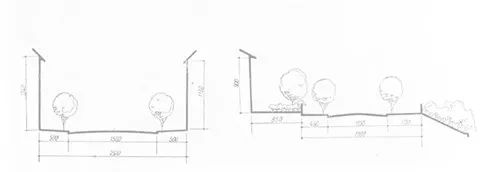

中华人民共和国时期,1958年,受建筑工程部委托中国建筑学会对青岛规划和建筑进行了调查,梁思成为该调查报告所做的序中写道,“的确,德国和后来趁火打劫而两度侵占青岛的日本帝国主义,把青岛建设得‘还不坏’,很能满足他们当时的要求,也相当美丽。其中有不少东西到今天还能在一定程度上符合解放了的中国人民的需要。所以我们说青岛很好”[18]在这本报告中,编者团队对青岛既有的城市规划与建筑进行了详细的分析,其中包括对殖民性质规划与建筑的批判,也对青岛德占时期以来规划、城市设计、建筑设计多有褒奖。例如,提到“青岛道路的走向,一方面配合等高线的方向,另一方面也考虑到和山、海、建筑物相配合,使道路尽端和转折点上都有良好的对景。” “道路两侧房屋的高度和道路宽度的比例,有些道路是做得非常恰当。”以及提督府及两座教堂对山、海、城景观的控制作用(图8)。[18]

图8/报告中对青岛广西路、太平路街道、建筑断面尺度的分析(文献[18])

单威廉土地政策的影响

单威廉在青岛史无前例的土地政策实验,不仅仅对青岛日后的城市建设与发展意义重大。还在德国本土与中国,乃至世界范围产生了不小的影响,算得上是在现代城市规划乃至城市发展领域做出了贡献。

尽管单威廉本人否认青岛土地政策曾受19世纪后期欧美土地改革思潮及相关团体活动的影响,但正是由于单威廉的土地政策在青岛的实施并逐步取得成效,1998年成立的德国土地改革联盟14才由默默无闻地空谈理念,到借助胶澳土地政策成功案例的宣传,产生了更广泛的影响15。土地增值税得以在德国许多市镇应用,并在20世纪10年代被德国中央采用。《青岛土地法》还向德国其他海外殖民地推广,1914年议会通过决定在喀麦隆殖民首府杜阿拉(Douala)实施。

而在中国,孙中山早在辛亥革命前就深受亨利·乔治及约翰·米尔思想的影响,也非常欣赏胶澳土地制度,1905年在东京成立中国同盟会,提出“平均地权”的口号。

孙中山多次引用青岛的土地制度以证明将不劳而获的土地增值收归国有是可行的、符合实际需要的、成功的,而不仅仅是纸上谈兵。孙中山试图将青岛的土地制度引入到镇江、南京、浦口、武汉等长江中下游沿江城市,西南部铁路沿线城市,以及广州的进一步发展中。1923年孙中山委托朱和中将单威廉1914年出版的著作《胶州行政》译成中文出版。在1924年初,孙中山向单威廉发出电报邀请其来广州担任政府顾问一职。当时孙中山之子,广州市市长孙科任命单威廉为广州市制定土地税法。单威廉于1925年12月底提交了土地税法草案。十天后即1926年1月5日,因一次人力车意外事故,单威廉去世。孙中山于1925年3月12日在北京逝世。直到1930年,他与单威廉力图创建的土地制度由立法院通过,颁布了土地法。由于内战的爆发,该法律没有得到进一步施行。

在青岛,1931年至1937年国民政府在青岛的执政者沈鸿烈延续了单威廉青岛土地法中的一部分内容。

深受单威廉土地思想影响的萧铮,1933年成立中国土地协会,并出版《土地政策》月刊。1949年至1953年,他在台湾推动了土地改革,实现了孙中山“耕者有其田”的理想。1954年,台湾当局按孙中山“平均地权”思想推行了平衡城市土地所有权的法律,单威廉《青岛土地法》的许多方法在台湾延续至今,在其经济发展中发挥了积极的作用。[4]

结语

德占时期青岛的建设,是德国人在与列强的竞争中,建设其东亚“样板殖民地”背景下展开的。同时期,与德占青岛展开殖民竞争的俄占大连,其建设以一系列巴洛克式放射形道路和巨大圆形广场构成壮丽的城市景观,被认为是俄国沙皇的纪念碑。与之相比,德国人在青岛的城市建设,一方面受当时德意志民族主义的影响,城市设计主要体现着西特风格的影响,而建筑以新罗曼风格为主;特别是在另一方面,在德国浪漫主义的普世主义思想驱动下,青岛的建设也集中展现了德国在城市建设领域的前沿思想,包括城市土地改革,花园城市理念及新潮的青年风格建筑,在青岛都得到实践。这些实践中,有些走在当时世界的最前面。

青岛的城市建设实践,对中、德乃至世界范围的土地制度改革有着广泛的影响,其建设制度及成就,也对中国乃至日本的城市与建筑领域有着意义深远的影响。特别是在青岛,全面认识德占时期青岛城建思想及成就的价值,是理解与保护青岛老城城市、建筑遗产的前期基础,也是引领青岛老城在未来城市发展中展现其贵重价值及独特魅力的重要一环。

引用:

参考文献(向上滑动查看):

相关链接:

【重点项目】价值引导下的近现代文物建筑保护修缮工程 ——青岛东海饭店保护修缮方案浅析

【学术分享】八关汇聚 万国潮流——青岛八大关近代建筑群保护记

*本期编辑:胡玥,排版:韩依琪,审核:李建芸

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】全球现代城市、建筑发展背景中青岛德占时期城市建设理念与实践及其影响(下)

规划问道

规划问道