为了更好地践行重庆“山水之城,美丽之地”的场景营城理念,从发现和识别我们身边的小微公共空间入手,引导一切关心城市公共生活和公共环境的人共同参与城市公共空间的品质提升,共创、共建、共享我们的宜居家园,重庆市规划和自然资源局编制了《重庆市城市小微公共空间更新指南(试行)》(以下简称《指南》),并于近期发布。

下载《重庆市城市小微公共空间更新指南(试行)》全文

《指南》主要包括六个部分:

一、前言背景:明确政策依据、编制目的、适用范围及适用人群。

二、基本认知:厘清什么是城市小微公共空间?有哪些类型、特征和问题?如何识别小微公共空间的价值?

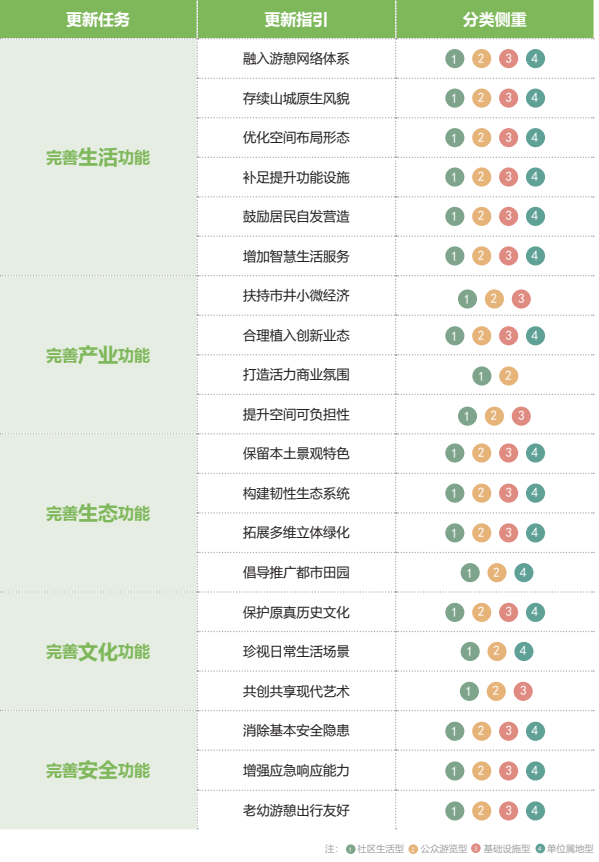

三、更新目标、原则与内容:制定和整理小微公共空间更新的主要内容与指引。

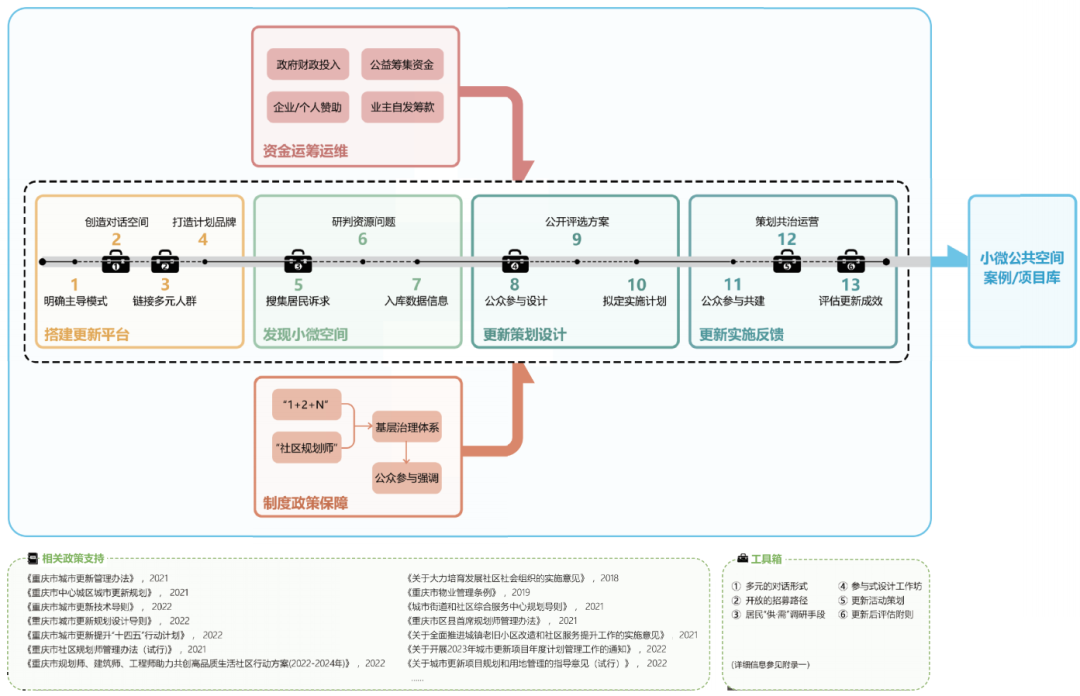

四、更新路径与方法:凝练一套科学参照的方法和程序。

五、更新工具箱:梳理并不断完善可供参考的行动工具箱。

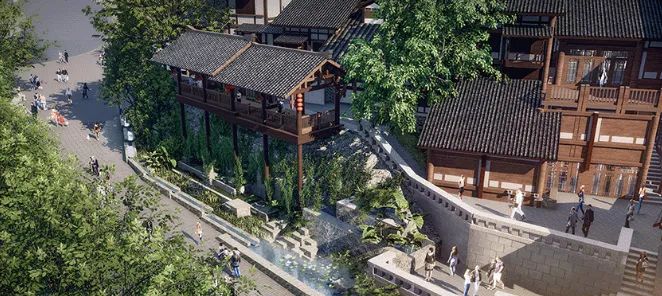

六、附录(更新案例库):寻找重庆已实施的小微公共空间更新典型案例并列出负面清单,高水平地实现共创共建共享人民城市的目标。

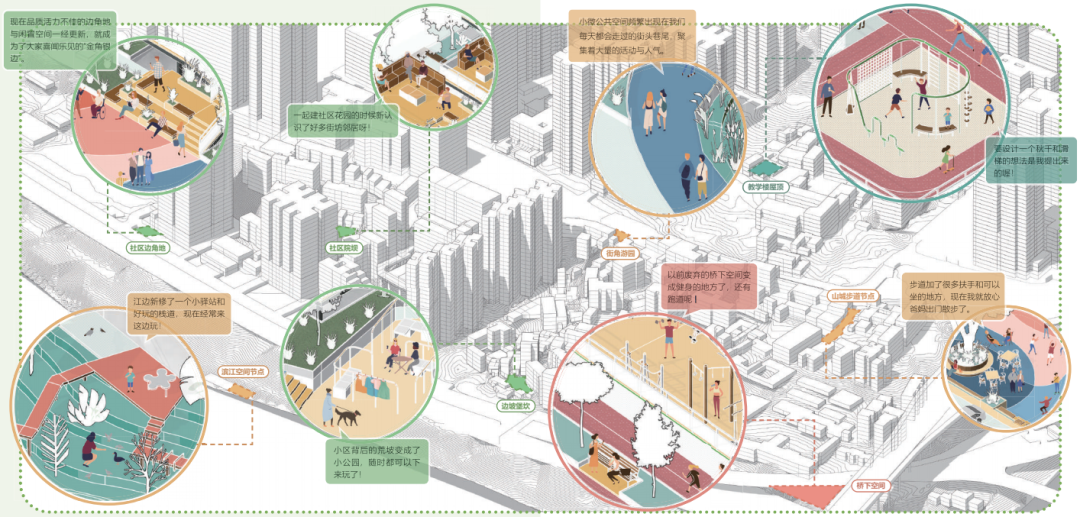

小微公共空间的基本概念

小微公共空间:相对城市大中型公共空间而言,小微公共空间指与居民日常生活联系最紧密的一种特殊公共空间类型。诸如单元口、小区出入口、步行道、社区小广场等闲置小型公共空间,具有数量多、规模较小、类型多样、边界模糊且依附性强等特点,是城市公共空间体系中的重要基底,是家的延伸。

小微公共空间更新:小微公共空间更新是对具有更新需求与条件的小微公共空间进行持续微更新的过程。更新既包括摒弃“大拆大建”,实施“小修小补”的物质空间改善,也聚焦社区发展治理,强调全过程公众参与,通过自下而上的需求反馈进行个性化改造,注重环境、经济、社会、文化的综合发展。

相关概念辨析

口袋公园、小微绿地、小游园:是从城市绿地系统而非公共空间系统出发认识小尺度空间,更加侧重生态与游憩效益。

剩余空间、畸零空间、闲置空间:从实际使用角度强调空间未得有效利用。

微空间、小型城市空间:从空间尺度方面强调小、微。

小微公共空间的内涵与上述概念虽有一定重合,但更加凝练精准。“小微”强调人本尺度和日常生活的细微视角,“公共空间“强调空间的公共性、多功能复合性乃至文化性,其涵盖范围更加广泛。

小微公共空间的识别

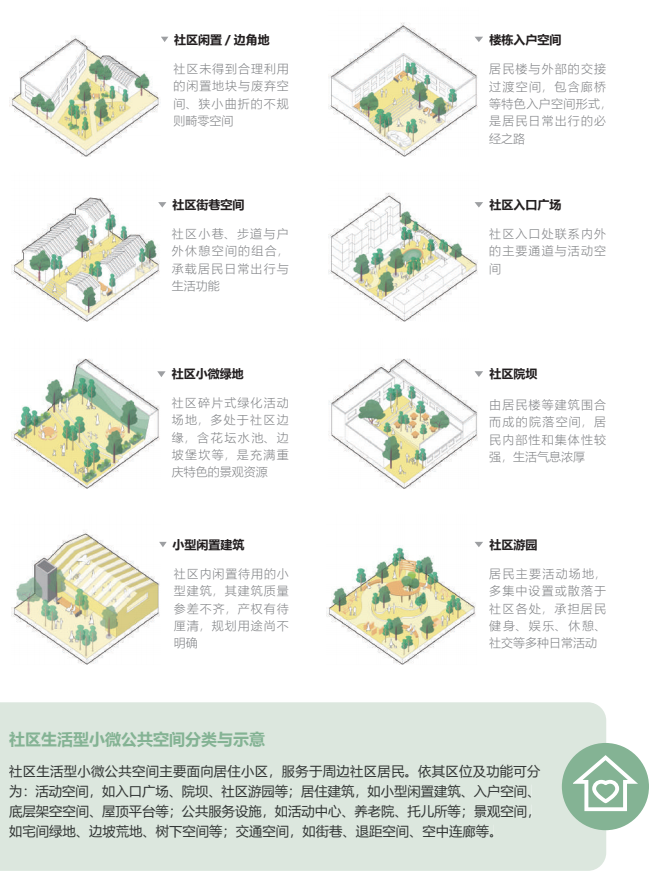

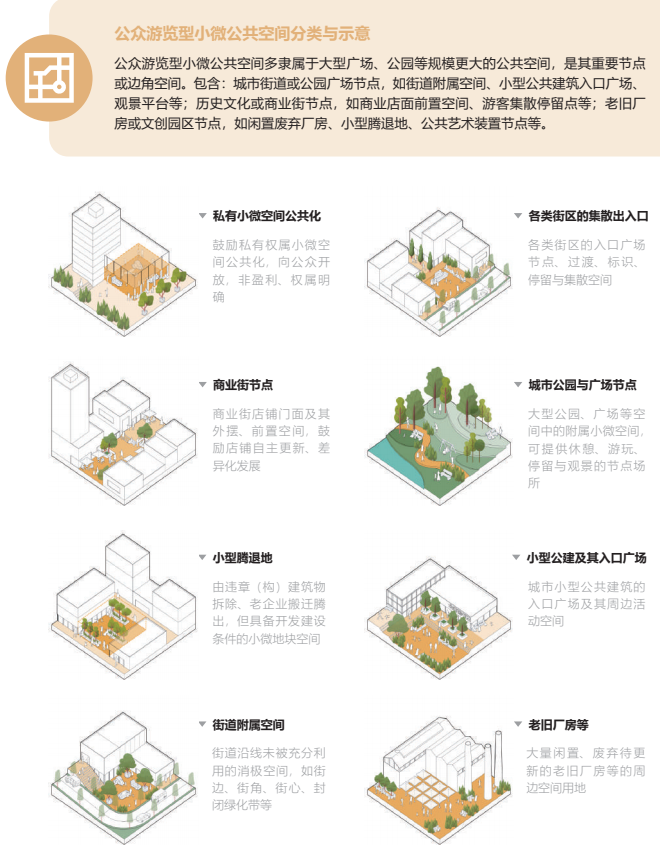

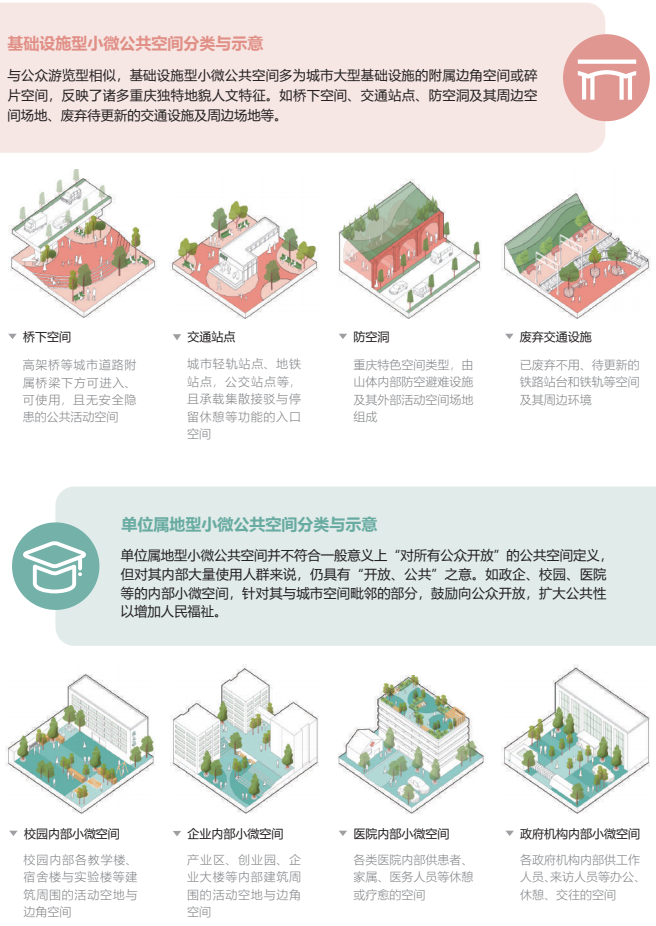

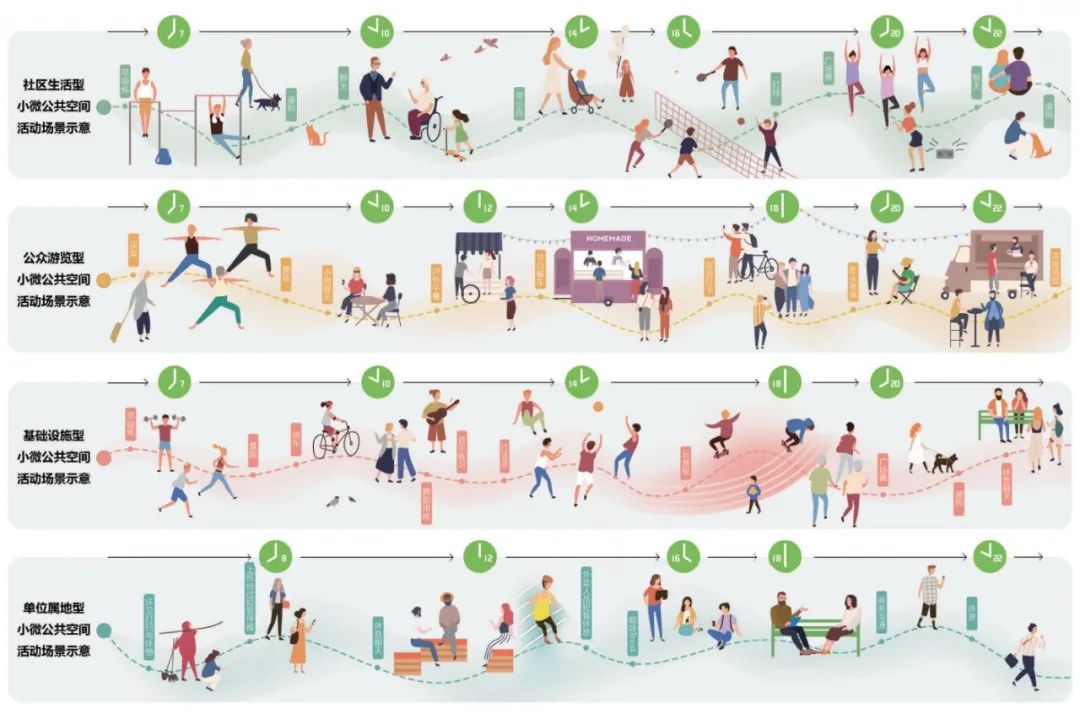

由于小微公共空间的小、微特征,不同空间的设计要求、管理方式不同,有必要对其分类,以便针对性展开更新设计与建设管理。一般更新指引多从空间功能、形态或用地性质等视角进行分类,在实际更新中容易出现权责不明、行动困难等情况。而从治理视角出发,通过明晰设计建设与管理维护主体来对小微公共空间展开分类识别更具实操意义。基于此,本指南将小微公共空间分为社区生活型、公众游览型、基础设施型与单位属地型四类。

更新目标、更新原则、更新指引

更新目标

宏观层面:推动城市整体功能完善,盘活城市存量资源,建立共建共享的创新社会治理格局,实现政府治理、社会调节和居民自治的良性互动。

中观层面:激活社区公共空间活力,改善公共服务空间供给不足、品质低下和人文缺失等问题,助力社区生活圈品质提升。

微观层面:丰富居民个体生活圈活动,增强居民之间的交流,提升小微公共空间活力,营造个体日常生活的安全舒适与获得感。

更新原则

更新指引

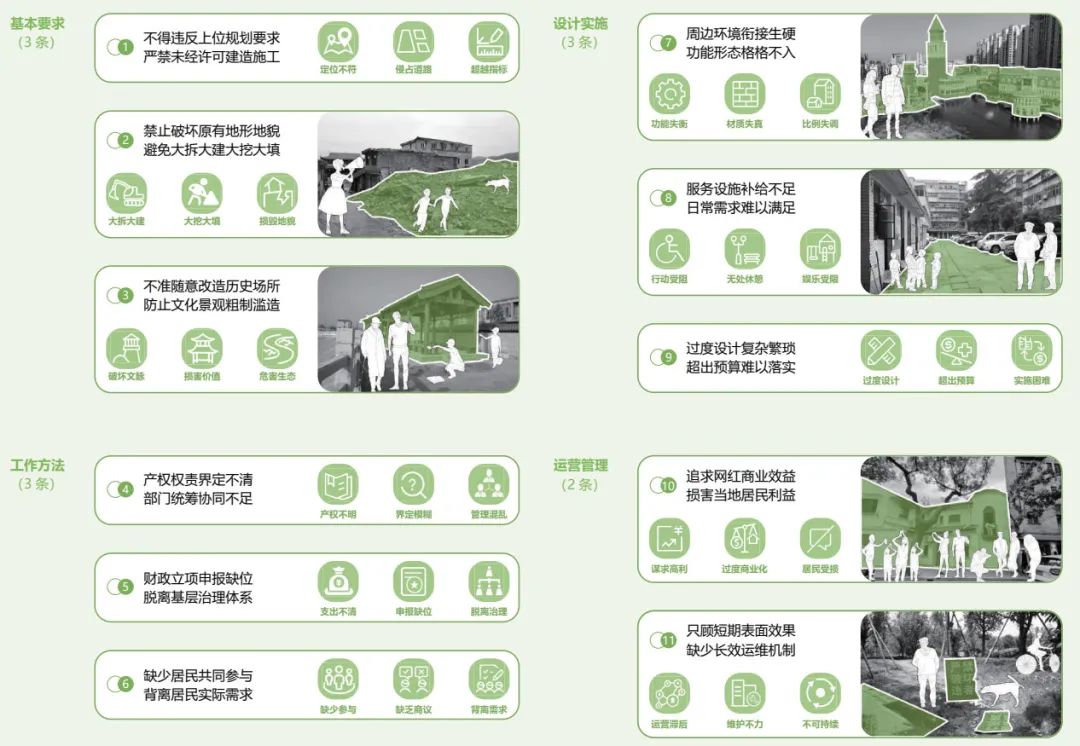

负面清单(11条)

小微公共空间更新整体框架

本文转自:国匠城;来源:重庆市规划和自然资源局.

从顶层设计到落地实施 ——重庆市城市更新实践探索

专家解读丨《重庆市城市更新管理办法》有何亮点?

你了解重庆城市更新吗?《重庆市城市更新公众导则》告诉你

《重庆市城市更新技术导则》(全文PDF+一图读懂)

《重庆市城市更新管理办法》发布

原文始发于微信公众号(规划中国):重庆市发布《城市小微公共空间更新指南(试行)》

规划问道

规划问道